根据IPCC第4次评估报告最新科学结论, 全球气候变暖是不争的事实, 近百年全球地表平均温度明显升高, 21世纪变暖幅度还会增大[1]。极热事件和热浪的发生频率很可能会持续上升[2]。热浪直接威胁到人类的健康, 最直接的影响是使人体发病率和死亡率升高[3]。近年来, 我国夏季区域性高温天气频繁出现, 强度较大, 因高温炎热引发的群发性中暑事件不断发生, 尤其是对高温作业人员和60岁以上的人群危害最明显, 可以导致患者多种功能衰竭, 最终发生死亡。在一定程度上, 因高温引发的群发性中暑事件逐渐成为了社会各界共同关注的重要问题[4-5]。

目前国内对中暑气象预报方法的研究还处于摸索阶段。中暑气象预报的研究方法归纳起来可以分为指标法、统计分析法和天气气候分型法3类。统计分析法是目前应用最为广泛的方法, 但需要较长的时间序列实测或调查资料, 主要通过病例资料与气象因素的相关分析建立统计预报模型。如陈正洪等[5]通过对中暑死亡人数与27个气象因子的相关分析, 利用逐步回归方法建立了武汉市逐日中暑死亡人数的统计预报模型。在研究中暑气象条件时使用最多的指标是最高气温, 另外国内外还开发了许多组合指标, 如体感温度、温湿指数和热指数等[6-8]。张德山等[9]在参考国内外高温中暑指标的基础上, 制定了北京市高温中暑标准和相应的指标体系; 焦艾彩等[10]通过对中暑病例资料与气象资料的统计分析, 找出关键气象因子, 设计南京中暑指数数学模式。上述模型或统计方法都是针对单个城市或较小区域的中暑气象条件而言, 在全国范围内的此类研究国内还不多见。

为有效预防和减轻不良气象条件对公众身体健康造成的危害, 中国气象局与卫生部初步达成了应对气象条件引发公共卫生问题的合作机制, 而夏季高温中暑的气象条件分析与预报技术成为一个主要阶段性研究目标。如何在较大尺度范围内进行高温中暑预报因子选择, 建立相应的可在业务上应用的预报方程, 还是探索性的工作。本文研究了高温中暑气象预报方法, 以综合体现高温高湿等影响人体健康的炎热指数为指标制定了中暑预报分级标准, 并利用武汉市部分中暑病例资料对中暑气象等级划分标准进行了验证分析, 得到了较为可行的全国范围内区域高温中暑预报方法。

1 资料与方法 1.1 资料文中使用的气象资料为全国358个重点城市1996-2005年逐日地面气象观测资料, 包括日极端最高气温和日平均相对湿度。文中使用的高温中暑病例资料为武汉市1994年和1995年7-8月全市逐日中暑人数。

1.2 方法本文选择指标判别法进行高温中暑气象预报方法研究, 主要思路为:确定引发人体中暑的主要气象指标; 对该指标进行分级处理, 以提示气象条件对人体中暑的潜在影响; 根据指标的不同级别及其持续时间, 判定不同的高温中暑气象等级。

2 中暑的定义以及气象诱因分析 2.1 中暑的定义中暑是指在高温和热辐射的长时间作用下, 人体体温调节障碍, 出现水、电解质代谢紊乱及神经系统功能损害症状的总称。当人体周围的环境温度高于皮肤温度时, 人体会通过出汗散热来维持体温平衡。如果气温过高, 且空气湿度较大, 通过出汗也难以维持体温平衡, 体温就会升高, 从而引起呼吸和脉搏加快、头昏眼花、恶心耳鸣、昏倒甚至死亡。本研究中的中暑是指由高温等气象条件引起人体出现的轻症中暑或重症中暑。

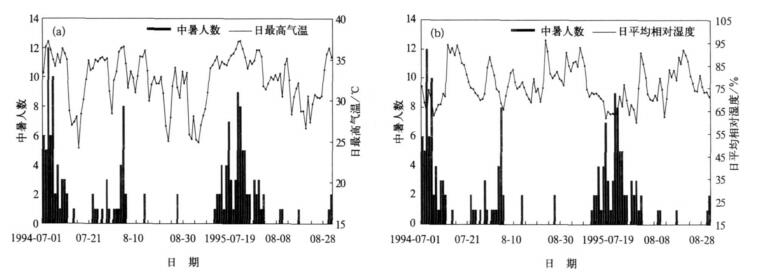

2.2 引发人体中暑的气象因素分析中暑的发生不仅和气温有关, 还与湿度、风速、劳动强度、高温环境暴晒时间、体质强弱、营养状况及水盐供给和健康状况有关, 诱发因素复杂。为了探讨气象要素与中暑发生的关系, 利用武汉市1994年和1995年7-8月的日中暑人数资料, 选择气温、湿度和高温持续时间3个气象因子, 进行对比分析。

2.2.1 温度和相对湿度对中暑的影响选择日极端最高气温与日平均相对湿度与中暑人数作了对比分析, 结果见图 1。从图 1可以看到, 中暑的发生与日最高气温有显著的相关关系, 1994年7月3日、8月4日和1995年7月22日是3个中暑多发日, 而这3天也是3个高温日, 日最高气温分别达到37.2 ℃, 36.6 ℃和37.2 ℃。日平均相对湿度与中暑人数并不存在明显的正相关关系, 但在一定的温度条件下, 如果相对湿度较高能加剧中暑的发生, 此时不是较高气温而是由于高湿引起中暑发生, 如1995年7月14-16日, 日平均相对湿度均为70 %以上, 日最高气温为34 ℃左右, 也导致了中暑的发生。

|

|

| 图 1. 1994年和1995年7-8月中暑人数与温度 (a) 和相对湿度 (b) 的时间演变图 Fig 1. The temporal evolution between number of heatstroke with temperature (a) and relative humidity (b) from July to August in 1994 and 1995 | |

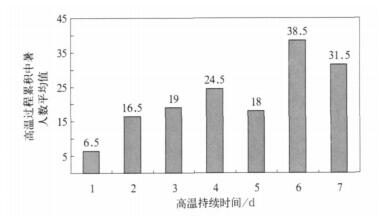

2.2.2 高温持续时间对中暑的影响

中暑人数增多往往与高温持续时间有较为密切的关系, 这里高温是指炎热等级达到一定程度的天气持续过程。高温持续一段时间, 由于人体消耗较大, 热耐受能力下降, 人就更容易中暑。为了进一步探讨高温持续时间对人体中暑的影响, 本文统计了武汉市1994年和1995年7-8月高温过程持续期间累积平均中暑人数, 分析其随高温持续时间的变化关系 (图 2)。从图 2可以看出, 随着高温天气持续时间的延长, 累积中暑人数呈明显的上升趋势, 虽然在第5天时中暑人数有所下降, 但这可能是由于样本数量少引起的偶然波动, 因此, 在用气象指标来判定中暑是否发生时, 要考虑到严重中暑的发生是高温天气过程持续影响的结果, 而并不是单个气象要素的瞬时影响。

|

|

| 图 2. 高温天气持续时间与中暑人数的关系 Fig 2. The relationship between high temperature duration and number of heatstroke | |

综上所述, 通过对引发中暑的气象因子分析, 认为极端高温是引起群发和严重中暑的主要气象因子; 在高温天气条件下, 空气湿度高会加剧人们的不舒服感, 此时不是极端高温而是由于高湿引起中暑事件发生。另外, 高温天气的持续时间也是中暑发生的主要气象条件之一。

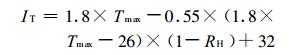

3 高温中暑气象预报方法 3.1 高温中暑判别指标的选取通过对气象因素与中暑人数的相关分析得到, 温度和相对湿度是引发人体中暑的两个重要因素, 为表征高温高湿共同对人体的影响, 本文引入炎热指数[11]作为衡量气象条件对人体影响的判别指标。炎热指数是热应力的舒适指标, 是温湿指数的一种表示方法, 能准确反映出人体在相对湿度与气温共同作用下的实际感受。炎热指数的计算公式为:

|

(1) |

式 (1) 中, T max为日极端最高气温, 单位:℃; RH为日平均相对湿度, 单位:%。

炎热指数由Tom提出, Bosen又作了发展[11]。目前, 北京、天津、南昌、郑州、南宁及内蒙古等地均利用该指数或其变形指数进行人体舒适度的预报评价[12-14], 表明其衡量温度和湿度对人体感受的影响具有一定的实用价值。

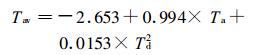

为了比较本文所选取的炎热指数与热指数的差别, 利用式 (1), 在全国范围内选取了北京、沈阳、西安、成都、重庆、上海、武汉、杭州、福州以及广州10个城市, 利用2006年7-8月日最高气温和日平均相对湿度资料, 分别计算了炎热指数。美国、加拿大、以色列等国家目前均采用热指数作为夏季高温热浪预警的评价指标, 热指数取决于气温和湿度的共同作用, 可以作为衡量人体耐热的标准。热指数的计算公式[15]为:

|

(2) |

式 (2) 中, T av为热指数, 也称显温; T a为空气温度, 单位:℃; T d为露点温度, 单位:℃。将本文计算的炎热指数与热指数进行了对比分析, 结果表明:两者变化趋势一致, 具有很好的相关性, 所以可以选择炎热指数作为气象因素对人体健康影响的指标。

3.2 炎热指数等级的划分由于中暑与高温及高温的持续时间均有较好的相关性, 因此将炎热指数及其持续时间作为高温中暑气象等级划分的两个指标。

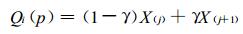

首先对炎热指数进行等级的划分, 用来表征高温天气的炎热程度。考虑到我国各地气候背景的差异, 各地区人们对高温的耐受力存在较大的不同, 如对于经常处于空调环境中的人, 热的耐受能力就会降低。同样, 南、北方的人们由于长期的居住环境和气候背景不同, 对热的耐受力也不同, 因此, 在对炎热指数进行等级划分时, 应结合当地的气候特点, 确定与之相应的分级标准。具体做法是利用1996-2005年6-8月的日极端最高气温和日平均相对湿度资料计算逐日炎热指数, 并对此样本序列进行升序排列, 分别取第96, 92, 87和75分位数作为当地炎热指数的分级阈值。分位数计算采用下面的经验公式[16]:

|

(3) |

其中, j=int (p ×n +(1 +p)/3),

γ=p ×n +(1 +p)/3-j。

式 (3) 中, Qi (p) 为第i个分位值, X为升序排列后的炎热指数样本序列, p为分位数 (这里分别取0.96, 0.92, 0.87和0.75), n为序列总数, j为第j个序列数。

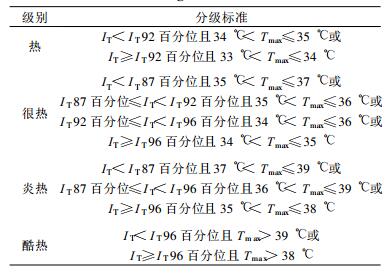

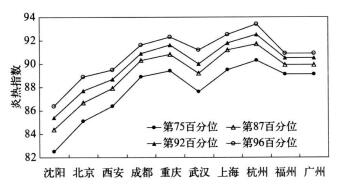

图 3为计算得到的沈阳、北京、西安、成都、重庆、武汉、上海、杭州、福州和广州10个城市炎热指数的4个分级阈值。从图 3可以看出, 不同城市由于气候背景的差异炎热指数分级阈值有很大差异, 北方城市炎热指数的各级阈值均小于南方城市相应等级的阈值, 10个城市中同一炎热指数分级阈值最大差为8.2, 表明对全国用统一的阈值进行炎热指数等级划分不合适。由前述炎热指数IT的计算公式可知, 它可视为以华氏温标表示的日最高气温经相对湿度修正后的数值。考虑到我国采用摄氏温标及实际业务工作需要, 于是进行等级划分时对I T指数为不同百分位值时确定不同的日极端温度标准, 以反映高温天气对于不同气候背景地区人们影响的程度, 从而将炎热指数分为4级, 分别为热、很热、炎热和酷热 (表 1)。

|

|

| 图 3. 10个城市炎热指数分级阈值分布图 Fig 3. Threshold profile of heat index grades in ten cities | |

|

|

表 1 炎热等级划分表 Table 1 Heat grade allocation table |

3.3 高温中暑气象等级的确定

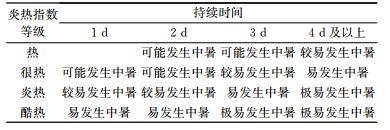

基于当日高温天气的炎热程度, 考虑到高温天气持续时间对中暑发生的影响, 以炎热指数等级持续时间为依据, 划分高温中暑气象等级。在进行高温中暑气象等级划分时, 不同程度高温天气的持续对人体影响不同, 即炎热指数等级不高的高温天气持续过程与炎热指数等级很高的高温天气持续过程划分的高温中暑气象等级不同。例如, 炎热指数等级为很热的高温天气持续4 d和炎热指数等级为炎热的高温天气持续3 d认为具有相同的高温中暑气象等级。将高温中暑气象等级划分为4级, 分别为可能发生中暑、较易发生中暑、易发生中暑和极易发生中暑。高温中暑气象等级的划分标准如表 2所示。

|

|

表 2 高温中暑气象等级划分表 Table 2 Meteorological grades allocation table of heatstoke |

4 高温中暑气象预报方法的验证分析 4.1 高温中暑气象等级与中暑人数的比较

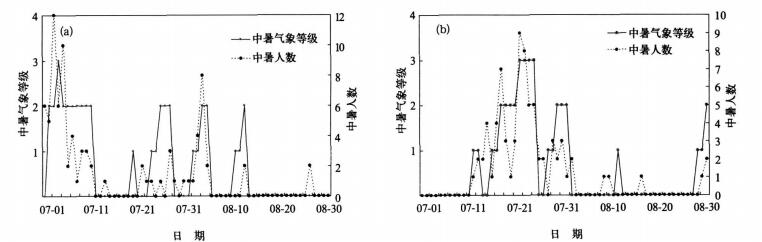

为了探讨上述高温中暑气象等级划分的合理性, 本文利用武汉市1994年和1995年7-8月的日极端最高气温和日平均相对湿度实况计算了逐日高温中暑气象等级, 并与同期中暑人数资料进行了对比分析 (如图 4所示, 图中1, 2, 3, 4代表可能发生中暑、较易发生中暑、易发生中暑和极易发生中暑)。从图 4可以看出, 高温中暑气象等级与中暑人数有着较好的相关关系。高温中暑气象等级达到1级以上时, 基本上都有中暑发生, 且较高的高温中暑气象等级均对应中暑人数的增多。如1995年7月18日和22日是两个中暑多发日, 高温中暑气象等级也分别达到2级和3级。这在一定程度上说明, 武汉市中暑资料样本对于以炎热指数及其持续时间为指标进行高温中暑气象等级划分的方法拟合效果较好, 在实际预报业务中对于中暑天气能起到较好的指示作用。

|

|

| 图 4. 武汉市高温中暑气象等级与中暑人数 (a)1994年7-8月, (b)1995年7-8月 Fig 4. The relationship between meteorological grades of heatstroke with number of heatstroke in Wuhan (a) July and Aug ust in 1994, (b) July and Aug ust in 1995 | |

4.2 高温中暑气象等级与日极端最高气温的比较

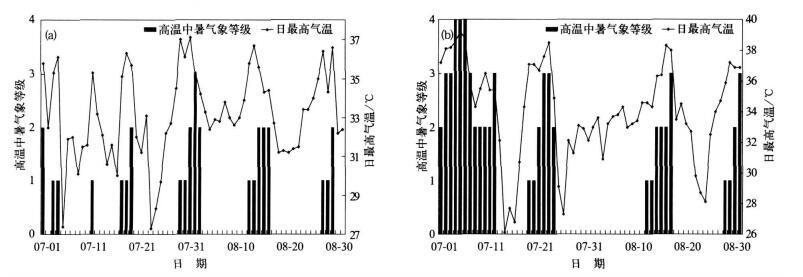

为了进一步探讨高温中暑气象等级划分的合理性, 本文利用2006年7-8月的日极端最高气温和日平均相对湿度的实况资料计算了北京、沈阳、成都、重庆、武汉、上海、杭州、福州和广州9个城市2006年7-8月逐日高温中暑气象等级, 并与当日最高气温实况进行对比。图 5是上海市和福州市2006年7-8月高温中暑气象等级与日最高气温实况的对比图。

|

|

| 图 5. 2006年7-8月高温中暑气象等级与日极端最高气温对比图 (a) 上海市, (b) 福州市 Fig 5. The relationship between meteorological grades of heatstroke and number of heatstroke (a) Shanghai, (b) Fuzhou | |

从图 5中可以看出, 高温中暑气象等级与日最高气温有很好的对应关系, 当有较高的高温中暑气象等级出现时, 当日最高气温均对应每次高温过程的峰值。如福州市2006年7月2-6日, 连续5 d日最高气温在38 ℃以上, 对应的高温中暑气象等级也达到3级, 易发生中暑, 随着高温天气的持续, 高温中暑气象等级最高达到4级, 极易发生中暑。同时, 各高温中暑气象等级的出现是持续的, 均对应着一段持续的高温天气过程, 并且随着高温过程的持续高温中暑气象等级逐渐增大, 这一点与2.2.2节的论述一致。持续的极端高温天气是导致中暑的重要因素, 本文研究的高温中暑气象等级预报方法是在中国气象局现行高温发布标准的基础上, 综合考虑了温度、相对湿度、高温持续时间等气象要素, 从人体健康角度出发, 制定的高温中暑气象等级划分标准。

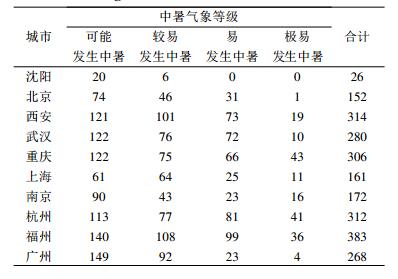

4.3 不同高温中暑气象等级出现天数统计本文基于高温中暑气象等级标准利用1996-2005年逐日实况资料统计了沈阳、北京、西安、武汉、重庆、上海、南京、杭州、福州和广州10个城市10年中不同高温中暑气象等级出现日数 (表 3)。从表 3可以看出, 10个城市中沈阳、北京等北方城市各高温中暑气象等级出现日数均明显少于福州、广州等南方城市, 这与我国的气候特征基本一致。从同一城市不同中暑气象等级出现日数的对比看, 不同高温中暑气象等级出现日数随等级增加而逐级减少。其中, 高温中暑气象等级为极易发生中暑的天数仅占10年总日数的10 %左右, 除重庆、杭州和福州平均每年出现极易发生中暑的天数为3~4 d外, 其余城市均为2 d以下。通过以上分析表明, 利用分位数的方法进行高温中暑气象等级划分充分考虑了南北方气候背景的差异, 同时, 以炎热指数及其持续时间为指标的中暑气象等级划分标准, 有效地控制了高中暑气象等级出现的频率, 这也从另一侧面反映出高温中暑气象等级划分的合理性。

|

|

表 3 高温中暑气象等级发布次数统计表 (单位:d) Table 3 Frequency statistics on meteorological grades of heatstroke (unit:d) |

5 结果与讨论

1) 本文在对国内外高温中暑气象预报方法研究现状充分调研的基础上, 利用指标法进行高温中暑气象预报方法研究。通过对气象因素与中暑的相关分析, 选择炎热指数作为表征气象因素对人体健康潜在影响的气象指标, 采用分位数的方法来反映不同地区气候背景的差异, 结合日极端最高气温, 确定炎热指数的4个分级阈值, 用来表征高温天气的炎热程度, 基于不同程度高温天气的持续时间, 将高温中暑气象等级划分为4个级别, 分别为可能发生中暑、较易发生中暑、易发生中暑和极易发生中暑。

2) 从高温中暑气象等级与武汉市1994年和1995年7-8月中暑人数的比较、与日最高气温的比较以及1996-2005年4个高温中暑气象等级出现的天数统计分析3个方面对高温中暑气象等级划分标准的合理性进行验证分析。结果表明, 该等级划分标准具有一定的合理性, 能够表征气象条件对人体中暑的影响, 在实际业务中对中暑多发天气具有指示作用。

近年来, 伴随着全球气候变暖高温热浪天气频繁出现, 由极端高温引发的群发性中暑事件越来越引起各级政府的重视, 目前国内部分省市级气象部门积极开展了中暑气象预报方法研究和预报业务服务工作, 但是由于我国地域辽阔, 各地气候背景差异较大, 很难形成统一的发布标准, 并且不利于全国范围内推广。本文利用分位数法考虑了不同地区气候背景的差异, 实现了全国范围内中暑气象等级的划分, 并在一定程度上减少了因气候背景差异所带来的误差, 为开展国家级高温中暑气象预报服务工作提供了技术基础。

在今后实际预报业务中应加强对中暑人数以及中暑死亡人数的监测工作, 加强高温中暑气象预报方法的检验工作, 逐步改进和完善高温中暑气象预报方法。目前中暑气象预报多采用统计学的方法, 由于方法的局限性, 缺乏对气象因素诱发人体中暑的机理研究, 这一点应作为今后的工作方向之一, 以期更准确地反映气象要素与中暑的关系。

致谢 本文研究所用中暑病例资料由武汉区域气象中心提供, 特此致谢。| [1] | 孙颖, 王长科, 许红梅, 等. 直面气候挑战——解读政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 第四次评估报告. 中国减灾, 2007, 7: 8–9. |

| [2] | 沈永平. IPCC WGI第四次评估报告关于全球气候变化的科学要点. 冰川冻土, 2007, 29, (1): 156. |

| [3] | 谈建国, 黄家鑫. 热浪对人体健康的影响及其研究方法. 气候与环境研究, 2004, 9, (4): 680–686. |

| [4] | The Health Impacts of 2003 Summer Heat-waves. Briefing Note for the Delegations of the Fifty-third Session of the WHO Reginonal Commottee for Europe.2003, 9:1-12. |

| [5] | 陈正洪, 王祖承, 杨宏青, 等. 城市暑热危险度统计预报模型. 气象科技, 2002, 30, (2): 98–104. |

| [6] | 刘熙明. 美国热浪预报服务简介 (摘译). 江西气象科技, 2003, 26, (2): 45–47. |

| [7] | 董蕙青, 黄香杏, 郑宏翔. 中暑指数预报. 广西气象, 2000, 21, (2): 47–48. |

| [8] | 乔盛西. 武汉中暑人数与体感温度、CDH的关系以及中暑发病的预报. 湖北气象, 1992, 11, (2): 29–32. |

| [9] | 张德山, 邓长菊, 尤焕苓, 等. 北京地区中暑气象指数预报与服务. 气象科技, 2005, 33, (6): 574–576. |

| [10] | 焦艾彩, 朱定真, 陶玫, 等. 南京地区中暑天气条件指数研究预报. 气象科学, 2001, 21, (2): 246–252. |

| [11] | Tom E C, Bosen J R, The discomfort index. Weatherwise, 1959, 12: 59–60. |

| [12] | 夏立新. 郑州市人体舒适度预报. 河南气象, 2000, 2: 30. |

| [13] | 董蕙青, 黄海洪, 黄香杏, 等. 南宁市"人体舒适度"预报系统. 广西气象, 1999, 20, (3): 37–40. |

| [14] | 陈正洪, 王祖承, 张鸿雁. 炎 (闷) 热指数在武汉市的试用、修订及检验. 湖北气象, 2000, 3: 23–25. |

| [15] | Tan Jianguo, Kalkstein L S, An operational heat/ health warning system in Shanghai. Int J Biometeorol, 2004, 48: 158. |

| [16] | Hyndman R J, Fan Y, Sample quantiles in statistical packages. The American Statistician, 1996, 50, (4): 361–365. |

2009, 20 (4): 451-457

2009, 20 (4): 451-457