本文采用陕西黄土高原地区1961-2007年20站逐日降水记录, 台站分布比较均匀, 包括府谷、神木、榆林、定边、横山、绥德、清涧、志丹、子长、延安、洛川、黄龙、千阳、凤翔、长武、永寿、铜川、富平、韩城、蒲城。各月雨日定义为各月日降水量不低于0.1 mm 日数的总和; 降水强度定义为降水总量与降水日数之比; 日降水量为0.1~9.9 mm, 10~24.9 mm, 25~49.9 mm 和不小于50 mm 的降水事件分别称为小雨事件、中雨事件、大雨事件和暴雨事件。降水日数周期分析采用墨西哥帽小波函数分析方法。

2 各等级降水日数的时间变化特征 2.1 小雨、中雨、大雨、暴雨的雨日变化特征给定显著性水平α=0.05, 用M-K法对降水日数序列进行突变点检测, 总雨日和小雨日的突变年份均出现在1990年, 中雨日突变出现在1971年。

|

|

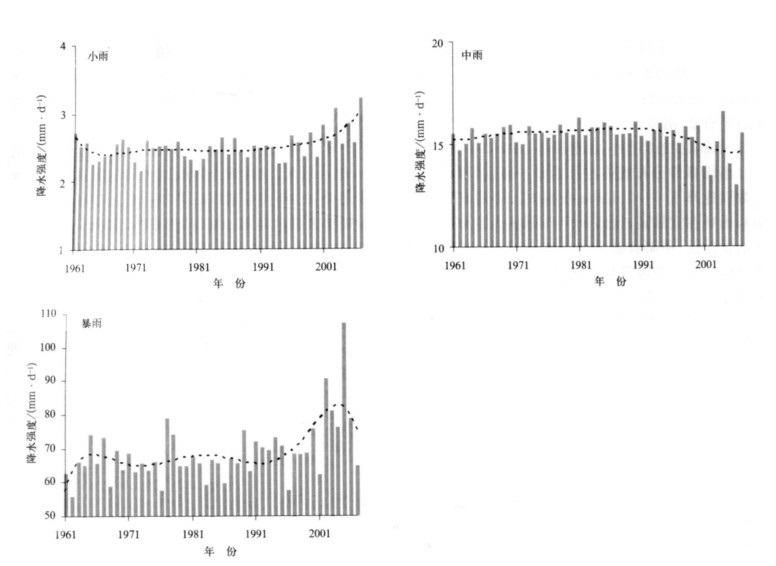

| 图 1. 陕西黄土高原地区各等级降水事件强度分布 (虚线为六次多项式曲线) Fig 1. The intensity of each grade precipitation events over the Loess Plateau area of Shaanxi (dashed line is 6 polynomial curve) | |

陕西黄土高原地区年总雨日以3.97 d/10a的趋势在减少(相关系数为-0.4785, 通过了0.01显著性检验)。突变前后进行比较, 突变后雨日减少11 d, 对突变前后数据序列做趋势分析, 均为降低趋势。20世纪60年代降水日数最多, 为92.3 d, 70-80年代略有减少, 与60年代相比雨日减少6 d, 90年代以来为雨日最少的时段, 与70-80年代比较雨日减少10 d, 下降幅度更加明显。

陕西黄土高原地区年小雨日数总体上也呈明显减少趋势, 倾向率为-3.4 d/10a, 通过了0.01显著性检验(相关系数为-0.495)。突变前后比较, 突变后雨日减少9.4 d。从六次多项式滑动平均曲线看, 小雨日与总雨日的变化趋势基本一致, 20世纪60年代小雨日数最多, 为74.9 d, 70-80年代小雨日数略有下降, 90年代小雨日数下降明显, 与80年代比较降低了7 d, 2001-2007年平均小雨日数仍在减少, 为近47年来小雨日最少的时期。

近47年来中雨日数总体上也呈减少趋势, 倾向率为-0.46 d/10a, 通过了0.05显著性检验(相关系数为-0.281)。中雨日数存在明显的年代际变化特征, 按年代呈现多-少-多的变化特征, 20世纪90年代为中雨日数最少阶段, 2001-2007年中雨日数基本与20世纪80年代持平。

大雨日数总体上也呈减少趋势, 倾向率为负值(-0.09 d/10a), 未通过检验。年暴雨日数很少, 平均只有0.69 d, 时间变化趋势非常不明显, 但2001-2007年是年代际平均中最高的, 说明2001年以来暴雨事件偏多。

利用DPS(Data Processing System)数据处理系统中的小波分析方法, 发现总雨日变化周期主要是3年和9年, 小雨日数周期为3年和9~12年, 中雨以上降水日数变化周期以3年和6年为主。

2.2 小雨、中雨、大雨、暴雨降水强度的时间演变同样用M-K法对降水强度序列进行突变点检测, 小雨、中雨、暴雨降水强度突变年分别出现在1995年、2000年和2001年, 大雨降水强度在1999年后有突升突降。

从小雨强度的时间变化上可知, 小雨强度在2.2~3.2 mm/d的范围内变化, 平均降水强度为2.5 mm/d, 总体上呈较弱的增强趋势, 其增强速率为0.06 mm/(10a · d), 通过0.01显著性检验(相关系数为0.3771)。突变前降水强度稳定少变(趋势线斜率为-0.0019), 平均降水强度为2.4 mm/d, 突变后小雨平均降水强度为2.8 mm/d, 强度在逐渐增强, 增强速率为0.363 mm/(10a ·d)。

中雨强度在12.9~16.5 mm/d之间变化, 平均降水强度为15.4 mm/d, 总体表现为较明显的减小趋势, 其降低速率为0.12 mm/(10a · d), 通过0.1显著性检验(相关系数为-0.2443)。1961-2000年中雨强度平均为15.5 mm/d, 2001年以后中雨强度明显变小, 为14.5 mm/d, 突变后降水强度降低了1 mm/d。

大雨平均降水强度为33.4 mm/d, 最小降水强度发生在2004年, 为28 mm/d, 最大降水强度达43.1 mm/d, 出现在2001年。2001年以来大雨强度变化剧烈, 也是近47年降水强度最大时期。

暴雨强度以2.9 mm/ (10a · d) 的幅度在增大, 增强趋势明显, 通过了0.05显著性检验, 在4种降水事件中强度变化幅度最大。暴雨强度平均为68.7 mm/d, 变化范围在55.9~107.2 mm/d。2000年突变前暴雨强度平均为66.6 mm/d, 突变后, 暴雨强度为83 mm/d, 高出47年平均值11.4 mm/d, 比突变前平均高16.4 mm/d, 强度增强异常明显。

2.3 小雨、中雨、大雨、暴雨贡献率的时间特征近47年陕西黄土高原地区平均年降水量呈减少趋势, 减少速率为14.9 mm/10a。20世纪90年代以后年降水量骤然减少, 至今仍维持在一个较低水平。

小雨对年降水量的平均贡献率为33.9 %, 近47年来小雨贡献率变化很小。中雨事件对年降水量贡献率的平均值为36.1 %, 对降水量影响很大。总体上表现为略减少的趋势, 通过0.1显著性检验。年代际特征不是很明显, 20世纪60年代, 贡献率略偏高, 70年代中期至90年代处于平均值附近, 2001年后中雨事件对年降水量的贡献较小, 低于多年平均值。

大雨对陕西黄土高原地区年降水量贡献率的平均值为20.8 %。暴雨事件对年降水量的贡献率为9.2 %, 为弱的增强趋势, 未通过检验。2001年之后, 暴雨事件对年降水量贡献率高于平均值。

3 陕西黄土高原地区年降水和不同等级降水事件的空间分布特征 3.1 年降水日数和不同等级降水事件日数平均特征和变化趋势陕西黄土高原地区年降水日数由南向北呈减少分布形势, 西南的宝鸡市雨日最多, 在100 d以上; 北部的长城沿线风沙区雨日最少, 在65 d以下; 东南的韩城雨日要少于周边县, 处于一个次小值中心, 雨日少于80 d。陕西黄土高原地区年降水日数几乎呈一致的减少趋势, 总体分布特征为降水日数多的区域减少趋势明显, 南部减少最多, 达5 d/10a, 而降水日数少的区域减少趋势也小, 北部最低, 为2.5 d/10a。

小雨事件分布规律与总雨日一致, 区域内小雨日数以速率1.6~5 d/10a在减少。中雨日数最大中心出现在宜君县, 达到15.4 d, 最小值出现在风沙区的定边县, 中雨日数只有7.4 d, 不到中雨日数最多县的一半。中雨日数趋势场为一致的减少趋势, 速率在0.15~1.14 d/10a。

大雨、暴雨事件亦呈南多北少的分布特征, 大雨日数最多中心出现在宜君县, 为5.7 d。暴雨日数最多的地方则出现在雨日较少的韩城县, 达1.3 d, 两类降水事件最小值均出现在北部风沙区的北部定边县, 平均暴雨日数只有0.2 d。大雨、暴雨日数趋势场有正有负, 分布比较零乱, 表明大雨、暴雨事件随机性大。

3.2 年降水强度分布特征陕西黄土高原各地年平均降水强度为5.08~7.03 mm/d, 区域内平均降水强度差异较小, 东南部的渭南、韩城最大, 在7.0 mm/d以上, 北部风沙地区最小, 在5.5 mm/d以下。降水强度只有个别县呈现弱的降低趋势, 大部分地区为增加趋势, 分布特征不明显。

小雨强度一般为2.38~2.62 mm/d, 由南向北强度逐步减小。全区小雨强度均为增加的趋势, 增幅最大区域出现在北部而不是雨日偏多的南部。

中雨强度为14.9~16 mm/d, 在15 mm左右变化, 强度差异小。中雨强度变化趋势特征为南部减小, 北部增大。大雨强度为30.4~39.2mm/d, 暴雨强度一般为58~74 mm/d。由于大雨和暴雨频次少, 随机性显著, 因此强度场和强度趋势场分布规律不明显。大雨和暴雨强度趋势有增有减, 但强度增强的站占多数。

4 降水和降水事件时间演变对区域旱涝的影响年总降水量与极端天气气候事件频率和强度的变化可以对人类环境和社会经济造成重要影响。根据降水量和降水事件变化特征的分析, 近47年来陕西黄土高原地区的降水量和降水事件的变化存在极端化倾向。

年总降水量减少趋势会加剧干旱化。20世纪60年代以来, 陕西黄土高原地区年总降水量呈现减少趋势, 90年代中期以后尤其明显。年降水量的减少趋势致使陕西黄土高原地区的干旱灾情有加重倾向, 90年代, 陕北以重旱为主, 是近47年来干旱最严重时段。降水变率增大可能促进旱涝灾害的发生。陕西黄土高原年代际降水气候变率变化与降水量变化相一致, 20世纪60年代降水量最多, 降水变率值最大, 达98.3 mm; 随着降水减少, 平均降水变率值也在变小, 90年代降水量最少, 降水变率值为65 mm; 2001-2007年的平均降水量接近多年平均值, 但降水变率为92.5 mm, 明显高于平均降水变率, 降水波动增大, 旱涝较多。

5 小结1) 1961-2007年陕西黄土高原地区总降水日数、小雨日数、中雨日数均有减少的趋势, 大雨和暴雨日数变化趋势不明显。各级降水事件均呈现南多北少的分布特征。利用小波分析方法, 总雨日和小雨日有3年和9年的变化周期, 而中雨以上等级降水日数以3年和6年周期为主。总雨日、小雨日序列均有突变现象存在, 突变前后差异明显。

2) 小雨、大雨和暴雨强度呈增大趋势, 而中雨强度呈减小趋势。2001年以来, 中雨强度减小明显, 暴雨强度明显增强, 大雨强度变化剧烈。在地区分布上, 小雨强度呈一致增强趋势; 中雨强度呈南部减小、北部增大的趋势。小雨强度、中雨强度、暴雨强度序列在20世纪90年代后期也出现突变现象。

2009, 20 (4): 510-512

2009, 20 (4): 510-512