2. 白银市气象局, 白银 730900

2. Meteorological Bureau of Baiyin, Baiyin 730900

随着全球变暖的日益显著, 以气候变暖为代表的全球性环境问题已越来越受到科学界、社会公众和各国政府的关注。IPCC第4次评估报告[1]指出, 近百年 (1906-2005年) 全球平均气温已上升了0.74 ℃, 估计到21世纪末, 全球地表平均增暖1.1~6.4 ℃。我国近年来也出现了显著变暖, 近100年我国年平均地面气温明显增加, 升温幅度比同期全球平均值略高[2-4], 近50年, 年平均地表气温变暖幅度比全球或半球同期平均增温速率明显偏高[5], 增温主要表现在冬、春季[6]。许多关于冬季地面气温变化的研究[7-14]揭示了气候变暖的事实。有关我国东部季风区地面气温变化的研究也有一些, 如周小珊等[15]指出, 近百年沈阳年平均温度升高约1.7 ℃, 但夏季低温变化不大。曾琮等[16]根据1954-2002年冬季地面气温资料, 将广东省冬季气温分为全省性冷 (暖) 型、南冷 (暖) 北暖 (冷) 型等4种主要类型, 其中全省性冷 (暖) 型占总年数的90%。广东省冬季气温有0.25 ℃/10a的增暖趋势, 稍弱于全国。陈佩燕等[17]分析了我国东部地区冬季温度异常的时空特征和变化规律, 探讨了全球海温异常与我国东部地区冬季温度异常的关系, 发现赤道印度洋、赤道东太平洋、黑潮区是影响我国东部地区冬季温度异常的关键海区, 前期夏、秋季赤道印度洋、赤道东太平洋海温异常与我国东部地区冬季温度异常有较好的相关关系。然而, 已有的工作或仅限于其中的某省区, 或分析的侧重点不同, 将东部季风区作为一个整体来分析其气温变化的研究比较少。本文利用我国东部季风区近46年地面观测资料, 进一步分析东部季风区冬季气温时空变化特征。

1 我国东部季风区的划分人们对亚洲季风的研究表明, 夏季亚洲地区存在着两支季风, 南亚季风 (即印度季风) 和东亚季风, 它们的源地和主要环流系统以及各自影响的地域都不一样。喻世华等[18]提出东亚季风和印度季风的分界线, 以100°E为界较为适宜, 以西主要反映印度季风特征, 以东主要反映东亚季风特征。我国东部季风区气候主要受东亚季风影响, 而位于印度季风影响区北部和我国东部季风影响区西部的区域主要为西风带气候影响区, 这一区域在亚洲主要包括了中亚干旱区和我国西北的干旱半干旱区。为此, 需要确定一条分隔西风带气候区和东亚季风气候区的分界线。本文引用汤绪等[19]的研究成果, 以描述夏季风的标准化可降水量指数[20]为理论基础, 根据计算出的指数值和规定的标准来定义亚洲夏季风北边缘位置, 从而确定出东部季风区边缘位置大体呈西南-东北向分布, 自南向北为云南中部-川东-河套东部-华北北部-东北北部。

2 资料与方法选取我国东部季风区 (20°~49.4°N, 99.2°~135°E, 不含台湾省及南海诸岛)375个气象站1961-2006年逐年实测地面月平均气温资料, 资料取自国家气象信息中心。

利用线性趋势分析计算了气温变化倾向率, 并检验时间与气温之间的相关系数r; 若r通过显著性检验, 则认为该趋势有统计意义, 否则认为该趋势没有统计意义。其中, r0.05=0.2908, r0.01=0.3764, r0.001=0.4700.

利用三次多项式曲线拟合[21], 定性分析气温变化的转型特征, 极小值对应要素值由下降转为上升的时间, 反之为上升转为下降的转型时间; 用MannKendall方法[22]和滑动t-检验方法分析突变特征; 使用MHAT小波[23-25]和谱分析[26]监测周期变化; 为客观定量分析该区气温分布及变化特征, 使用EOF, REOF方法[27-28]对东部季风区标准化的冬季气温资料进行了分区。

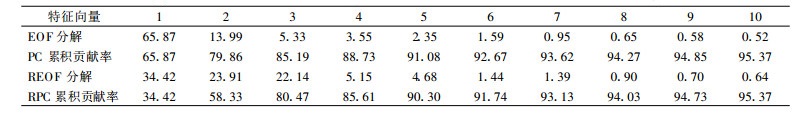

3 冬季气温及其变化特征 3.1 冬季气温空间分布冬季平均等温线基本呈纬向分布 (图 1a), 略向北凸, 温度梯度自南指向北, 冬季平均气温 (y) 与纬度 (x) 有密切线性关系:y=-1.2468x+42.64, 相关系数r=0.9689, 平均递减率1.25 ℃/纬度。南部最高冬季气温17.6 ℃, 北部最低冬季气温-22.9 ℃。岭南的云南和两广地区冬季气温在10 ℃以上, 川东、贵州和长江以南的大部分区域为5~10 ℃, 黄河-长江之间冬季气温0~5 ℃, 黄河以北在0 ℃以下。内蒙古东部-吉林-黑龙江在-10 ℃以下。

|

|

| 图 1. 我国东部季风区冬季气温空间分布 (a) 以及年际变化 (b) 和M-K检验曲线图 (c) (c中A, B为显著水平α=0.05的临界值) Fig 1. Spatial distribution (a) and interannual variation (b) and M-K examination curve chart (c) of the winter mean air temperature of the east monsoon area in China (A, B for marginal value in Fig. c) | |

3.2 冬季气温趋势

用375个站的空间平均, 建立东部季风区冬季气温序列, 分析其年际变化特征 (图 1b), 从图中可见, 46年来, 我国东部季风区冬季气温线性趋势极显著 (r=0.5449, 通过α=0.001显著性检验), 增温率0.39 ℃/10 a, 高于年平均0.24 ℃/10 a的增温速率, 比其他季节增温速率明显偏高。冬季各月中, 以2月增温率0.59 ℃/10 a为最高, 其次是1月的0.32 ℃/10 a, 12月为0.26 ℃/10 a。三次多项式曲线拟合, Cubic函数在20世纪70年代初达到极小值, 2000年达到极大值。结果表明我国东部季风区从20世纪70年代开始发生降温-升温转型, 在21世纪初气温有下降趋势。气温的这种演变趋势在区域分布上有一定差异, 中、北部区域对整个季风区气温的变化贡献较大。

从M-K曲线图 (图 1c) 和滑动t检验结合图 1b来看, 季风区冬季气温表现出明显的增温趋势, 从1971年开始气温呈增加趋势, 1984年后开始气温呈明显增加趋势, 1987年有一次显著突变, 其后气温达到一个更显著的增暖时期, 这与其他人的研究结果一致[29-30]。

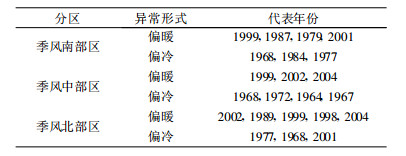

计算季风区各站冬季气温长期变化的线性趋势, 利用回归系数与相关系数之间的关系, 求得各站的相关系数r, 分别绘制线性趋势和r的空间分布图 (图 2)。

|

|

| 图 2. 我国东部季风区冬季气温长期变化线性趋势空间分布图 (a) 增温率, (b) 增温显著性 Fig 2. The spatial distribution of linear trend of long-term variation of the winter mean air temperature of the east monsoon area in China (a) the incalescence rate, (b) remarkably incalescence areas | |

我国东部季风区大多数区域气温变化有明显上升趋势, 整体上来看, 增温率从南向北增大。黄河以北增温率一般在0.4~1.0 ℃/10 a, 长江以北的湖北、安徽、江苏、东南沿海的浙江、福建、广东以及云南部分地方增温率为0.3~0.5 ℃/10 a, 长江以南的大多数区域和河南西部增温率为0.1~0.3 ℃/10 a。气温变化趋势不显著的区域主要在季风区的南部, 从河南中西部穿过秦岭向南到川东、重庆一带以及江南大部分地方, 包括云南东部、贵州、广西、广东北部、湖南、江西南部, 这些地方的增温率一般在0.1 ℃/10 a以下, 甚至川东的局部和云南局部冬季气温有显著的下降趋势。表明我国西南地区冬季气候变化与全球变暖存在非同步性, 这与其他人的研究结果相吻合[29-33]。

大气环流异常是影响气温异常的最直接因子。从冬季欧亚西风环流指数和西太平洋副热带高压特征量来看, 自20世纪80年代以来, 500 hPa中纬度经向环流偏弱, 纬向环流偏强, 副热带高压同时进入持续偏强期。使南下冷空气偏少, 导致我国大部分地区冬季气温偏高。而西南地区的变冷是该地区复杂地形、天气与大气物理条件导致局地太阳辐射减少造成的, 马振锋等[29]研究指出, 西南地区的气温下降与该区域降水增加、相对湿度增加、低云量增加、日照时数减少有关。

3.3 冬季气温的标准差和相对变率季风区冬季气温的标准差平均为1 ℃, 从南向北增大, 黄河以北在1.0~2.0 ℃之间, 黄河以南-长江流域在0.6~1.0 ℃之间, 云贵高原-南岭-武夷山为1.0~1.3 ℃。陕南-川东-重庆一带方差最小, 一般不到0.8 ℃(图略)。各月标准差以2月的1.8 ℃为最大, 其次是12月的1.2 ℃, 1月的1.1 ℃。这是由于2月回暖快、气温变化大所致。

季风区冬季气温的相对变率总体上偏小, 一般在20%以下, 仅黄河流域在50%以上, 这是由于黄河流域冬季气温接近0 ℃, 因而变率较大 (图略)。

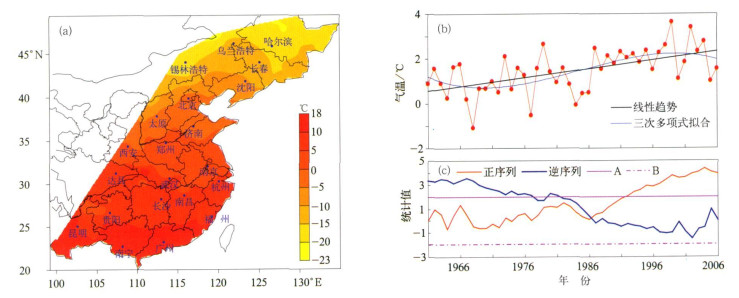

4 季风区冬季气温的EOF分析对季风区气温场进行EOF分析, 前2个特征向量的累积方差贡献率占79.86%(表 1), 即东部冬季气温EOF的收敛速度较快。根据North等[34]的经验判据, 仅截取其前2个特征向量 (LV1~LV2) 及其对应的时间系数分量 (PC1~PC2) 就能较好地解释该区气温时空变化的主要特征。

|

|

表 1 我国东部季风区冬季气温EOF及REOF分析各分量的方差贡献率 (单位:%) Table 1 The variance contribution ratio of the principal components of EOF and REOF analysis on the annual mean air temperature of the east monsoon area in China (unit:%) |

4.1 气温异常的分布型

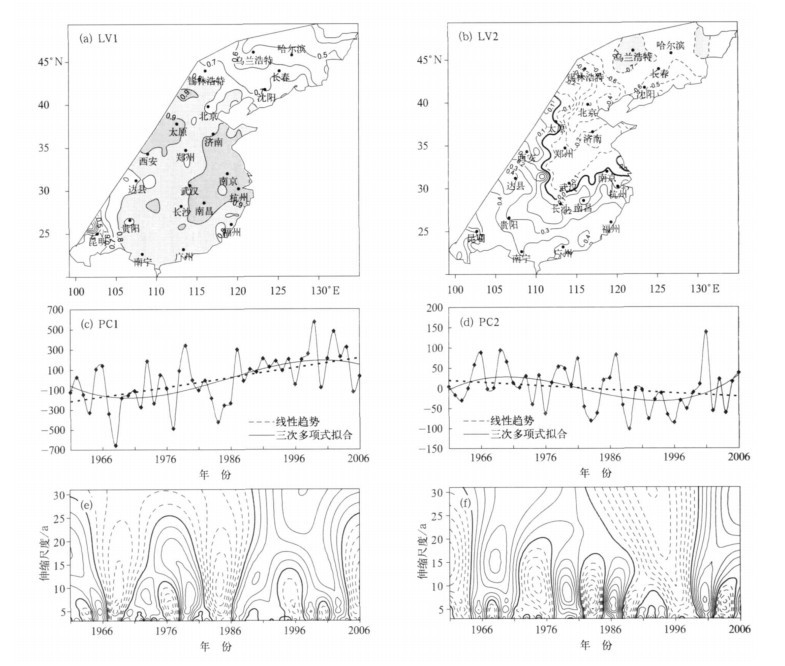

在特征向量图上某点的特征值表明了该点气温与其对应的时间系数之间的相关程度。该点特征值的绝对值愈大, 则该点气温愈易明显偏暖或偏冷, 变化愈敏感; 反之亦然。图 3a是第1特征向量LV1, 方差贡献率65.87%, 全区为一致的正值, 有98%的站特征值在0.38~0.97之间 (通过0.01显著性检验), 全区为一致的正相关。说明全区一致变热或变凉是东部季风区气温异常最常出现的情况。

|

|

| 图 3. 我国东部季风区冬季气温EOF分析的前2个特征向量 (a~b) 及其对应的时间系数 (c~d) 和小波分析 (e~f) (a, b中阴影部分表示LV值大于0.6的区域) Fig 3. The first 2 characteristic vectors (a-b) of the EOF analysis and their corresponding time coefficients (c-d) with MHAT wavelet analysis (e-f) of the annual mean air temperature of the east monsoon area in China (shaded part means areas which the value of LV > 0.6 in Fig. a and b) | |

第2特征向量LV2(图 3b) 上, 特征值0线从河套向南-重庆-沿长江延伸到东, 即区内北部的气温距平与PC2序列呈较强的反相关关系, 南部呈较弱的正相关关系。区内南、北部气温距平变化相反, 方差贡献率为13.99%, 是季风区较常出现的气温异常分布型, 可称为“准南北差异型”模态。

4.2 气温异常分布型的时间变化LV1全区皆为正特征值, 对应的PC1时间序列曲线上的峰 (谷) 值点是偏暖 (偏冷) 年 (图 3c)。其中1999, 2002, 1979, 2004, 1987, 1998, 2003, 2001, 1991, 1995年依次是过去46年中全区性的前10个偏暖年, 80%出现在20世纪90年代以后; 而1968, 1977, 1984, 1967, 1964, 1972, 1985, 1974, 1986, 1983年依次是过去46年中全区性的前10个偏冷年。从PC1的趋势看, 全区的气温也在增暖, 这与3.2节的平均场分析结论完全一致。在对应的MHAT小波分析图上 (图 3e), 结合功率谱分析, 准5年、22年的周期明显。从10年左右的年代际变化来看, 有5个气温位相偏低期:1967-1971, 1975-1977, 1982-1986, 1994-1997, 2004-2006年, 有4个气温位相偏高期:1961-1966, 1972-1974, 1978-1981, 1987-1993, 1998-2003年, 目前正处在偏低期。

在LV2模态中, 季风区北部为负特征值, 这样对应的PC2曲线上的峰值点2001, 1969, 1966, 1987, 1981年为北部气温偏冷年, 谷值点1989, 1996, 1983, 1992, 1995年为北部气温偏暖年 (图 3d); 而对季风区南部情况正好相反。PC2具有显著的3年变化周期 (图 3f)。

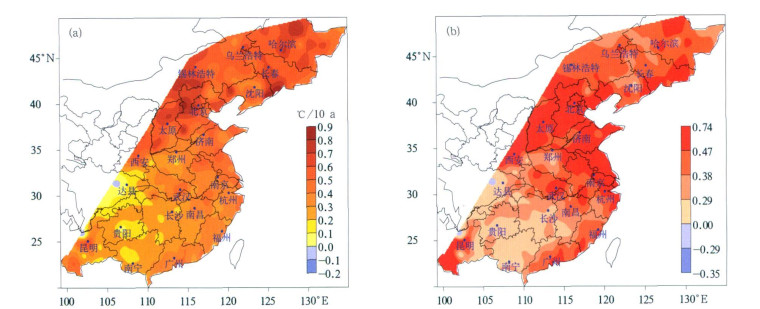

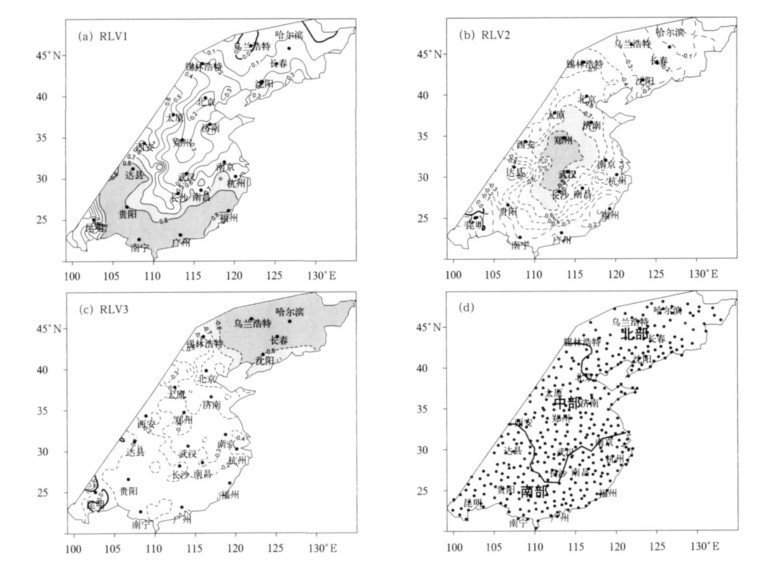

5 季风区冬季气温的REOF分析REOF能方便地分析不同区域之间要素异常的相互关系和变化响应的敏感区域。为进一步分析我国东部季风区冬季气温异常分区细节, 为该区的气候分区提供客观依据, 在EOF分析的基础上, 对其前10个LV分量进行方差极大正交旋转 (REOF)。因REOF分析的前3个分量的累计方差贡献率已达80.47%(表 1), 取前3个旋转特征向量场 (RLV1~RLV3) 分析, 得出季风区冬季气温的3个主要空间异常区域 (图 4)。

|

|

| 图 4. 我国东部季风区冬季气温REOF分析的前3个特征向量 (a~c) 及气候分区 (d) (阴影部分表示RLV值大于0.6的区域) Fig 4. The first 3 characteristic vectors (a-c) and the three climatic sub-areas (d) of the REOF analysis of the winter mean air temperature of the east monsoon in China (shaded part means areas with value of RLV > 0.6) | |

5.1 气温异常的分区

根据季风区域异常气温相关程度的高低, 依图 4a~4c前3个RLV的0.6等值线的范围, 将季风区分为3个区 (图 4d), 分别为季风南部区、季风中部区、季风北部区。

季风南部区 (图 4a) RLV1以正值为主, 占总方差的34.42%, 大值区主要包括川东、云贵粤桂闽浙赣、湘南, 中心位于贵州兴义 (25°26′N, 105°11′E), RLV最大值为0.94, 表明这些地方是季风区气温异常的最敏感区。

季风中部区 (图 4b) RLV2以正值为主, 占总方差的23.91%。主要包括陕南、晋东、冀南、鲁西、湘鄂豫皖。RLV绝对值以河南驻马店 (33°00′N, 114°01′E) 为最大中心, RLV值为-0.90。这些地方是季风区气温异常的次敏感区。

季风北部区 (图 4c) RLV3以负值为主, 占总方差的22.14%。主要包括内蒙东部、东北三省和冀东北部。以吉林的乾安 (45°00′N, 124°01′E) 为最大中心, RLV值为-0.95。

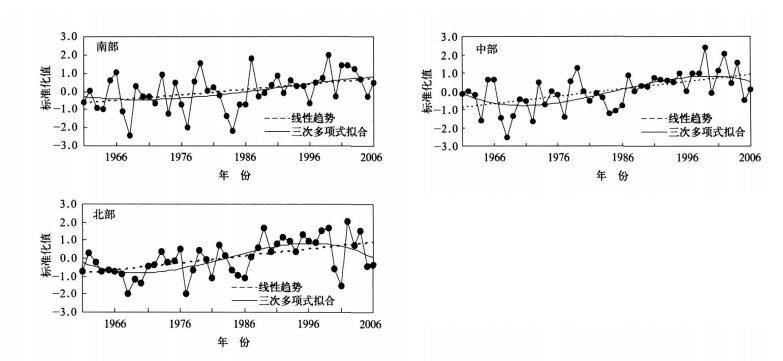

5.2 各区气温异常的时间变化根据分区结果, 南部区有161站, 中部区有120站, 北部区有94站, 分别绘制3个区域平均气温标准化曲线 (图 5a~5c), 分析各区气温异常的时间变化。

|

|

| 图 5. 我国东部季风区3个分区冬季气温时间演变 Fig 5. The interannual departure variation of winter mean air temperature of three climatic sub-areas of the east monsoon in China | |

偏暖 (凉) 年份特征:根据世界气象组织对气候异常的判断标准, 即距平大于或等于2倍标准差者作为气候异常, 介于标准差的1.5~1.9倍作为接近气候异常。从各代表站气温曲线上选取标准差的1.5倍以上得到各分区气温明显偏暖 (凉) 的代表性年份 (表 2)。如季风南部区偏暖年最明显的前4年依次为1999, 1987, 1979, 2001年, 偏冷年最明显的前3年依次为1968, 1984, 1977年。其他区的代表年份详见表 2, 不再一一列举。从统计事实看, 大多数偏暖年出现在1990年以后, 大多数偏冷年出现在1960-1980年。

|

|

表 2 我国季风区各分区气温明显异常的年份 Table 2 Years which winter mean air temperature are obviously abnormal in each sub-areas of the east monsoon area in China |

转型特征:从Cubic曲线分析各区气温变化的转折性 (图略)。季风南部区在20世纪70年代初期达到极小值, 之后开始转为上升期; 季风中部区的Cubic曲线在21世纪70年代初期达到极小值, 20世纪90年代末期达到极大值, 因此认为冬季气温从20世纪70年代初期开始由下降转为上升, 21世纪初有回落趋势; 同理季风北部区从20世纪70年代初期转为上升, 20世纪90年代中期开始有回落趋势。从各区近10年来的演变来看, 都存在不同程度的下降趋势, 中、北部较南部明显。中、南部和北部分别在1999年和2002年达到近46年的最高值, 其后高值点逐步下降, 期间出现了2年的负距平。王永光等[35]认为SOI在20世纪90年代中期达最盛后, 未来将向正指数转变, 即太平洋海温将由El Niño型向La Niña型过渡, 这将有利于夏季长江流域降水减少, 暖冬程度降低, 暖夏几率增加。在气候变暖的大背景下, 现在还无法据此判断今后冬季将进入一个偏冷期, 但气温的这种回落增大了冬季冷暖的不稳定性, 是今后气候预测工作值得关注的问题。

突变特征:利用M-K检验和滑动t检验 (图略), 结合图 5的曲线变化, 季风区冬季气温一致在1986-1987年发生了突变。

6 小结1) 我国东部季风区冬季气温自南向北平均经向递减率约1.25 ℃/纬度。近46年增温率为0.39 ℃/10 a, 其中2月增温最大。从1971年开始气温呈增加趋势, 1987年有1次显著突变增暖, 在21世纪初气温略有回落。冬季气温的稳定性, 以黄河为界, 南部的稳定性高于北部。

2) 季风区大多数区域冬季气温变化有明显上升趋势, 整体上来看, 增温率从南向北增大。气温变化趋势不显著的区域主要在季风区南部, 川东局部和云南局部冬季气温有显著下降趋势。

3) 根据EOF分析, 该区冬季气温异常可分为全区一致型、准南北差异型2种常见分布模态。根据REOF分析能突出局域特点的性能, 又进一步将该区冬季气温异常细分为季风南部区、季风中部区、季风北部区3个分区。

4) 全区性的前10个偏暖年, 80%出现在20世纪90年代以后, 各分区的异常偏暖年, 大部分也出现在1990年以后。气温异常变化存在准5年和22年的周期。季风区冬季气温的转折从20世纪70年代初期开始转为上升, 在21世纪初气温开始回落; 各区气温普遍在1986-1987年发生了突变。

| [] | IPCC.Summary for Policymakers of the Synthesis Report of the IPCC Fourth Assessment Report. Cambridge:Cambridge University Press, 2007. |

| [2] | 丁一汇, 任国玉, 石广玉. 气候变化国家评估报告 (Ⅰ):我国气候变化的历史和未来趋势. 气候变化研究进展, 2007, 3, (增刊): 1–5. |

| [3] | 唐国利, 任国玉. 近百年来我国地表气温变化的再分析. 气候与环境研究, 2005, 10, (4): 791–798. |

| [4] | 秦大河, 陈振林, 罗勇, 等. 气候变化科学的最新认知. 气候变化研究进展, 2007, 3, (2): 63–73. |

| [5] | 任国玉, 徐铭志, 初子莹, 等. 近54年我国地面气温变化. 气候与环境研究, 2005, 63, (6): 942–956. |

| [6] | 孙林海, 赵振国. 我国暖冬气候及其成因分析. 气象, 2004, 30, (12): 57–60. |

| [7] | 屠其璞, 邓自旺, 周晓兰. 我国气温异常的区域特征研究. 气象学报, 2000, 58, (3): 288–296. |

| [8] | 宋连春. 近40年我国气温时空变化特征. 应用气象学报, 1999, 5, (1): 119–124. |

| [9] | 江志红, 丁裕国. 近百年上海气候变暖过程的再认识---平均温度与最低、最高温度的对比. 应用气象学报, 1999, 10, (2): 151–159. |

| [10] | 马柱国, 符淙斌, 任小波, 等. 我国北方年极端温度的变化趋势与区域增暖的联系. 地理学报, 2003, 58, (增刊): 11–20. |

| [11] | 钱维宏, 张玮玮. 我国近46年来的寒潮时空变化与冬季增暖. 大气科学, 2007, 23, (2): 238–244. |

| [12] | 黄嘉佑, 胡永云. 我国冬季气温变化的趋向性研究. 气象学报, 2006, 64, (5): 614–621. |

| [13] | 周晓霞, 王盘兴, 段明铿, 等. 我国季平均气温和降水局地同时相关的时空特征. 应用气象学报, 2007, 10, (2): 601–609. |

| [14] | 于淑秋. 近50年我国日平均气温的气候变化. 应用气象学报, 2005, 16, (6): 787–793. |

| [15] | 周小珊, 陈力强, 李辑, 等. 全球气候变暖条件下沈阳若干气候特征的变化. 高原气象, 2005, 24, (5): 823–828. |

| [16] | 曾琮, 陈创买, 李晓娟. 广东冬季气温时空变化特征. 气象, 2005, 31, (3): 56–60. |

| [17] | 陈佩燕, 倪允琪, 殷永红. 近50年来全球海温异常对我国东部地区冬季温度异常影响的诊断研究. 热带气象学报, 2001, 17, (4): 371–380. |

| [18] | 喻世华, 颜景容. 1979年东亚夏季风环流建立过程的分析. 热带气象学报, 1986, 2, (1): 55–61. |

| [19] | 汤绪, 孙国武, 钱维宏. 亚洲夏季风北边缘研究. 北京: 气象出版社, 2007. |

| [20] | Zeng X, Lu R, Globally unified monsoon onset and retreat indexes. J Clim, 2004, 17: 2241–2248. |

| [21] | 王绍武. 气候系统引论. 北京: 气象出版社, 1994. |

| [22] | 符淙斌, 王强. 气候突变的定义和检测方法. 大气科学, 1992, 16, (4): 482–493. |

| [23] | 林振山, 邓自旺. 小波气候诊断技术的研究. 北京: 气象出版社, 1999: 21-26. |

| [24] | Stephane Mallat, Wen Liang Hwang, Singularity detection and processing with wavelets. IEEE Transactions on Information Theory, 1992, 38, (2): 630–637. |

| [25] | 陈少勇, 孙秉强. 白银市霜冻的气候变化及对农业生产的影响. 甘肃科学学报, 2006, 18, (4): 46–49. |

| [26] | 黄嘉佑. 气象统计分析与预报方法. 北京: 气象出版社, 2000. |

| [27] | 李栋梁, 谢金南, 王文. 我国西北夏季降水特征及其异常研究. 大气科学, 1997, 21, (3): 331–340. |

| [28] | 陈少勇, 董安祥. 祁连山区低云量的气候变化与异常研究. 高原气象, 2006, 25, (3): 545–548. |

| [29] | 马振锋, 彭骏, 高文良, 等. 近40年西南地区的气候变化事实. 高原气象, 2006, 25, (4): 633–642. |

| [30] | 林学椿, 于淑秋, 唐国利. 我国近百年温度序列. 大气科学, 1995, 19, (5): 525–534. |

| [31] | Chen Shaoyong, Shi Yuanyuan, Wang Liping, Impacts of climate variation on fog in China. Journal of Geographical Sciences, 2006, 16, (4): 430–438. DOI:10.1007/s11442-006-0406-6 |

| [32] | 施能. 我国近100年来4个年代际的气候变化特征. 气象学报, 1995, 53, (4): 431–439. |

| [33] | 陈隆勋. 我国近45年来气候变化的研究. 气象学报, 1998, 56, (3): 257–271. |

| [34] | North G R, Thomas L B, Cahalan R F, Sampling errors in the estimation of empirical orthogonal functions. Mon Wea Rev, 1982, 110: 699–706. DOI:10.1175/1520-0493(1982)110<0699:SEITEO>2.0.CO;2 |

| [35] | 王永光, 龚振淞, 许力, 等. 我国温度、降水的长期气候趋势及其影响因子分析. 应用气象学报, 2005, 16, (增刊): 85–91. |

2009, 20 (4): 478-485

2009, 20 (4): 478-485