2. 中国科学院研究生院,北京 100049;

3. 中国气象局气象探测中心,北京 100081;

4. 中国科学院大气物理研究所,北京 100029

2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049;

3. CMA Meteorological Observation Center, Beijing 100081;

4. Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

在大气微波窗区, 降水云内部产生的微波辐射信息可以穿透卷云层到达卫星上的微波辐射计, 直接提供关于降水的物理信息。从卫星上被动微波观测资料反演降水与所观测的云系统微物理结构和动力特性都有内在联系。根据云中各种微物理量的微波辐射特性建立微波辐射在云中的传输模型, 快捷而准确地进行辐射传输模拟计算, 对于利用卫星资料反演地面降水是非常必要的。

利用微波估算降水的方法通常有两类:经验方法和物理方法。从原理上说, 物理方法更有利于深入了解大气微物理结构。物理方法早期是利用简单假设的云廓线输入辐射传输模式反演降水, 后来发展为结合云模式和辐射传输模式来反演降水[1-4]。研究云廓线以及地面降水与微波上行辐射亮温之间的关系, 可以为利用微波亮温进行降水类型分类, 进而利用微波辐射信息反演地面降水强度以及云廓线提供物理基础[5-6]。然而我国陆地地区降水云辐射特性的研究较少, 仅黄容等曾使用中国气象科学研究院三维对流性降水云模式模拟云中微物理量分布, 作为三维微波辐射传输模式输入, 来计算卫星所接受到的上行微波辐射亮温[7]。但该对流云模式模拟的空间范围很小, 只有几十公里, 仅能模拟出一个对流云单体, 而一次强降水过程往往是多个处于不同生命周期对流单体的相互和共同作用。另外, 对于Monte-Carlo辐射传输模式, 当模拟的区域扩大 (主要是无云区的扩大) 到几百公里的时候, 由于侧边界净辐射泄漏造成的亮温误差也可以减小到0.1 K[8]。本研究将采用中尺度模式MM5模拟降水过程和云的微物理分布可以解决空间范围小的限制, 对我国陆地的典型降水个例进行模拟, 考察模拟的合理性, 再将MM5模式输出的对流云三维结构输入三维微波辐射传输模式, 计算上行微波辐射亮温, 进而分析各微物理量对上行辐射亮温的影响。

1 个例和模式介绍 1.1 个例介绍2003年6月29—7月11日, 江淮流域普降大到暴雨, 降水集中且持续性强[9]。研究选取的个例是7月8—10日宜昌地区一次强降水过程。TRMM (Tropical Rainfall Measurement Mission) 卫星[10-12]7月9日20:05 (世界时, 下同) 经过该地区, 从TMI (TRMM Microwave Imager) 观测得到的85.5 GHz垂直极化通道的亮温图 (图略) 上可以看到一片明显的亮温低值区, 推测该区域对流发展旺盛, 对流云中上部可能存在大量的冰相粒子, 其散射使得高频辐射亮温降低。

1.2 MM5模式参数设置模式采用3层嵌套, 垂直方向气压分为20层 (1000, 950, 925, 900, 850, 800, 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100hPa)。模式的初始场和边界条件使用2003年7月9日4个时次 (00:00, 06:00, 12:00, 18:00) 的NCEP再分析资料, 分辨率为1°×1°。Domain3上微物理方案采用Reisner霰方案, 包括7个预报量:水汽 (qv)、云水 (qc)、雨水 (qr)、冰晶 (qi)、雪 (qs)、霰 (qg)、冰晶数浓度 (Ni), 考虑了31种物理过程[13-15]。MM5的非静力模块侧边界采用时变松弛边界条件, 对云水、雨水、雪、冰晶等水汽变量的边界值在流入边界上定义为零值, 流出边界定义为梯度为零。具体的参数设置见表 1。模拟的时间为9日00:00—10日00:00, 共积分24h, 步长5min。

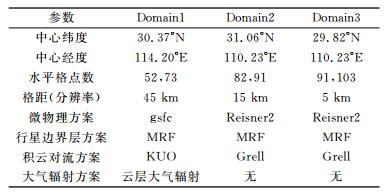

|

|

表 1 MM5模式参数化设置 Table 1 The parameteration schemes on Domains within MM5 model |

1.3 三维Monte-Carlo辐射传输模式

Haferman研究结果表明:在理解卫星所测得的辐射数据时有必要考虑三维影响[16]。Roberti通过比较平面平行的辐射传输模式与三维辐射传输模式之间的差别, 发现误差与平面平行近似不允许能量在边界交换有关, 在高频段 (85 GHz) 整个云区最大误差可以达到8 K[17]。

研究采用了Liu等前后向结合的Monte-Carlo三维辐射传输模式[8]。计算在一个水平2000 km× 2000 km, 垂直40 km的长方体内进行, 格距为5 km, 中尺度模拟的对流云场置于该长方体中心, 侧边界不真实的通量交换引起的误差不超过0.2 K, 40 km以上的空间视为真空, 地表反射假设为各向同性, 模式最初选取的光子数为20000个。大气吸收采用了Liebe模式; 对于降水粒子 (冰相和液相) 的吸收和散射过程选用Mie散射理论来计算相函数和相矩阵; 微波段黑体的辐射用Rayleigh-Jeans近似计算。

将MM5模式Domain3上的模拟输出结果输入Monte-Carlo辐射传输模式, 包括温度、相对湿度、云水、雨水、冰晶、雪花、雹和霰含量三维分布以及地面雨强。由于Reisner霰方案没有雹的情况, 辐射模式的雹初值设为0。模式输出为Stokes参数I, Q, U, V, 用Planck辐射定律将之转化为亮温。由于在陆地表面, 强降水使得地面背景特征模糊, 当粒子假设为球形时, 模拟的垂直极化和水平极化亮温几乎没有差别[3], 故在此只考虑垂直极化亮温。

2 MM5模式模拟结果比较2003年7月9日00:00—10日00:00 24 h地面实测总降水量分布图和使用MM5模式三层嵌套模拟的24 h总降水量图 (图略), 可见模拟区域的降水落区较实际降水区域稍小, 中心最大降水量与实况接近; Domain3区域上24 h总降水量最大达到了200 mm以上, 与实测降水量接近, 降水的落区也较一致; TMI反演的20:05地面瞬时雨强落区也与Domain3的降水落区一致。

TMI的分辨率 (5 km×7 km) 与模式的分辨率 (5 km×5 km) 较接近, TMI反演的云廓线包括云水 (cw)、液态可降水 (pw)、云冰 (ci) 和固态可降冰 (pi) 4种微物理粒子的含量, 取20:05 MM5模拟的一个格点的云廓线, 也包含了云水 (qc)、雨水 (qr)、冰晶 (qi) 和雪花与霰之和 (qs+qg) 的含量, 与之对比 (图略), 可见MM5模拟的冰相粒子 (qi, qs+qg) 都在4 km以上, 雨水 (qr) 在6 km以下, 而云水 (qc) 在11 km以下, 与TMI反演结果较接近, 尤其是可降水粒子和可降冰粒子的分布形态非常一致。MM5模拟的云水和云冰垂直分布呈多峰型, 较TMI反演的结果更复杂。比较各微物理量的含量, 发现MM5模拟的云冰含量大于TMI反演的结果, 其他3个量都较接近。与黄容[7]使用三维对流云模式模拟结果相比, 可降冰粒子的模拟情况有明显改善。虽然以上的比较不是点对点的, 可以认为MM5模式对对流性降水云结构的模拟存在一定的合理性, 可以作为降水云中可能真实存在的云廓线的一种描述。

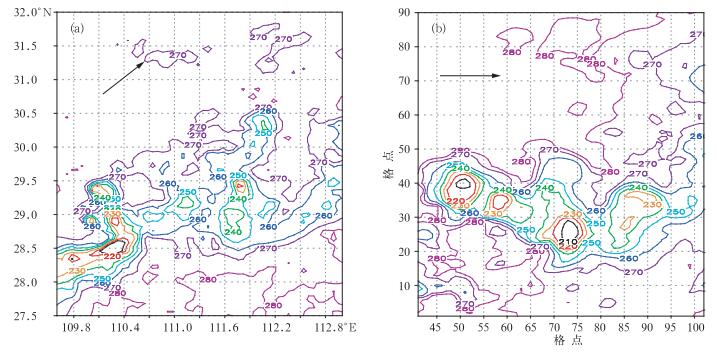

3 Monte-Carlo辐射传输模式模拟结果将MM5模式Domain3模拟的云微物理的廓线, 作为一个平面分层的有限云体输入到Monte-Carlo辐射传输模式中, 对85.5, 37.0, 19.35 GHz垂直极化上行微波辐射进行模拟, 模拟的观测角度分别取0°以及与TRMM一致的52.8°。图 1对比了2003年7月9日20:05TMI的实测亮温和M-C模式模拟的52.8°观测角85.5 GHz垂直极化亮温的分布情况, 所示箭头为TMI的运行轨道方向和模拟的轨道方向。可见, 模式模拟的亮温与实测亮温在区域分布上相近, 低值中心的数值也较接近, 最低亮温都低于210 K。几个低值中心在位置上的不完全对应, 可能是轨道方向不同造成的。

|

|

| 图 1. 2003年7月9日20:05模拟区域上TM1的实测 (a) 和模式模拟的85.5 GHz (b) 垂直极化通道亮温 (单位: K; 图a中箭头为TM1的运行轨道方向, 图b中箭头为模拟的轨道方向) Fig 1. Brigluness temperature at 85:5 GHz V-polarized channel observed by TM1 and simulated by Monte-Carlo radiative transfer model at 20:05 on 9 July 2003 ( unit: K; the arrow in Fig.a is the observed orbital direction of TM1, the arrow in Fig.b is the simmlated orbital direction of Monte-rarlo) | |

4 对流云的辐射特性研究

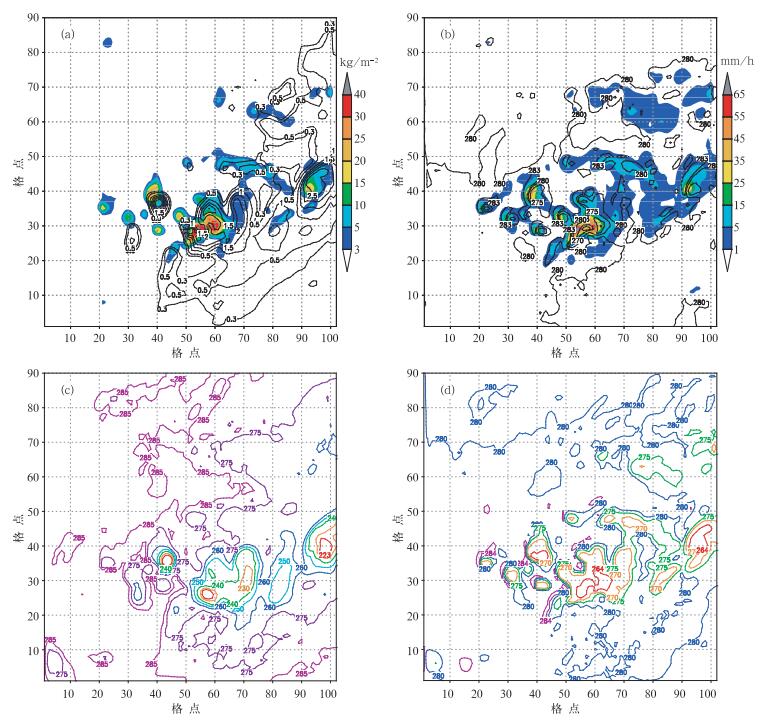

图 2给出了2003年7月9日16:00 Domain3区域上模拟的水凝物垂直积分含量、地面雨强和85.5, 37.0, 19.35 GHz 3个通道的辐射亮温分布。发现在整个模拟区域上存在着数个云单体, 图 2a上一些云单体中的云水、雨水和霰的总和 (Tcrg) 与云冰和雪花Tis的大值区相互对应, 也有一些云单体中Tcrg和Tis大值区位置偏移, 即低层液态云粒子与高层固态云粒子在垂直方向上不对应, 表明该云体存在倾斜现象; 模拟区域的右下 (东南) 方有大片高层固态云粒子存在, 而几乎没有Tcrg值, 可见该区域或为云体外伸的云砧部分。图 2b的阴影部分是地面瞬时降水强度分布, 可见与Tcrg的分布较一致, 云中的雨水直接构成了地面降水; 等值线部分为19.35 GHz通道的辐射亮温分布, 据色标显示, 当雨强小于15 mm/h时, 该通道的亮温没有明显的降温现象, 说明受地表辐射的影响较大; 只在雨强大于15 mm/h的降水中心, 才出现亮温的低值区, 且位置上稍向右 (东) 偏移; 中心的降水量越大, 则亮温低值中心的亮温也越低。图 2c是模拟区域在85.5 GHz通道的上行辐射亮温分布, 可以看到有云区的亮温明显地低于背景亮温, 可见云中冰相粒子的散射辐射作用很显著。亮温的低值中心对应于Tis的大值中心, 位置上也向右 (东) 偏移了10~25 km。图 2d是模拟区域内37.0 GHz通道的辐射亮温分布, 该通道的亮温低值中心与降水大值中心也相对应, 但并不是雨强越大亮温值越低, 而是雨强相当时, Tcrg量较大, 则亮温值越低。

|

|

| 图 2. 2003年7月9日 16:00 Domain3模拟的整个区域 (观测角度设为52.8°) (a) 云水、雨水和霰的总和垂直积分含量 (阴影部分) 及云冰和雪花含量的总和垂直积分含量 (等值线部分, 单位: kg·m-2), (b) 地面降水率 (阴影部分, 单位: mm/h) 及19.35 GHz通道的垂直极化辐射亮温 (等值线部分, 单位: K), (c) 85.5 GHz通道的垂直极化辐射亮温(单位: K), (d) 37.0 GHz通道的辐射亮温 (单位: K) Fig 2. Simulated area with 52.8° nadir scan view at 16:00 9 July 2003 on Domain3 (a) the columnar content of combined cloud water, cloud rain and graupel (shaded) and the columnar content of combined cloud ice and snow (contour, unit: kg·m-2), (b) rain rate (shaded, unit: mm/h) and simulated brightness temperature at 19.35 GHz V-polarized channel (contour, unit: K), (c) the simulated brightness temperaiure at 85.5 GHz V-polarized channel (unit: K), (d) the simulated brightness temperature at 19.35 GHz V-polarized channel (unit: K) | |

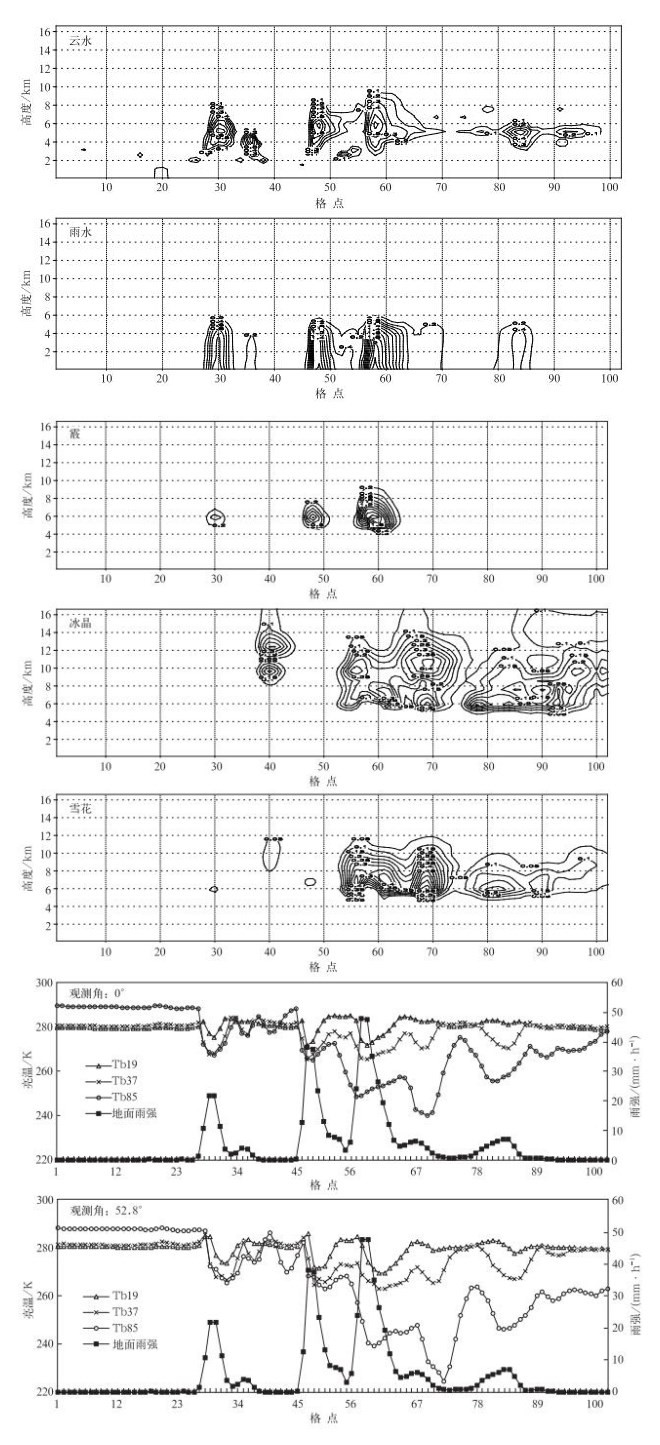

图 3为2003年7月9日16:00任取的一个经向垂直剖面上云水 (qc)、雨水 (qr)、霰 (qg)、冰晶 (qi) 和雪花 (qs) 含量的分布图以及地面雨强、0°和52.8°观测角时85.5, 37.0, 19.35 GHz 3个通道的垂直极化亮温分布图。由云中微物理粒子的分布可以看到云中各水成物在垂直高度上的分布较合理, 0℃层 (约5.15 km高度) 以上有液态的过冷云水, 而0℃层以下也有固态霰粒子存在。云水、雨水和霰的发展情况较一致, 当云水发展旺盛时, 相应的雨水和霰含量也较大, 云水和霰的含量对雨水形成有着重要作用, 而雨水则直接构成地面降水。分析也表明:雨水和霰的垂直积分含量之间存在一定正相关性, 但云水和霰的相关性较弱 (图略)。

|

|

| 图 3. 2003年7月9日16:00 y=32垂直剖面上云水、雨水、霰、冰晶和雪花含量 (单位:g·m-3) 的分布以及地面雨量 (单位: mm/h) 、0°和52.8°观测角时 85.5, 37.0, 19.35 GHz 3 个通道的垂直极化亮温 Tb85, Tb37, Tbl9 (单位: K) Fig 3. The y-z cross section of the contents of cloud water, cloud rain, graupel, cloud ice snow (unit: g·m-3) and the rain rate (unit: mm/h) with the brightness temperatures at 85.5, 37.0 GHz and 19.35 GHz Tb85, Tb37, Tbl9 V-polarized channels at 0°and 52.8° nadir scan view respectively (unit: K) | |

观测角为0°时, 在所选的剖面上地面降水强度大于10 mm/h的29, 47, 57格点附近处, 霰粒子发展旺盛, 地面降水强度越大, 对应的霰粒子和云中雨水的含量越高, Tb19的值也越低。在降水强度小于10 mm/h的36, 51~55, 63~71, 78~86格点处, 云中没有霰粒子存在, 但有云水和雨水含量, 无论有没有高层的冰晶和雪花含量, 都可以看到Tb19值比背景亮温略高, 因此可以判断19.35 GHz通道的亮温对高层的冰晶和雪花含量反应不明显, 其辐射量主要来自云水和雨水的辐射[18]。但是霰的存在有效地拦截了来自低层的云水和雨水辐射, 对上行辐射的散射降温作用很明显, 因此当Tb19亮温明显降低时, 可以判断云中一定含有霰粒子的存在, 而亮温越低, 对应的云中霰粒子和雨水的含量越高, 地面降水强度也越大。

Tb85的降温现象与雨强之间没有直接关系。在40格点处, 仅高层有冰晶和极少量的雪花存在, Tb85有很明显的降温现象, 形成一个亮温变化的低谷, 可见云中高层冰相粒子对85.5 GHz高频亮温有很显著的降温影响。在30, 36和48格点处, 云中的冰晶和雪花几乎为零, 只有云水和雨水, 有时有霰, Tb37和Tb85都有降温现象, 可见当云中高层不含有冰相粒子时, 雨水和云水也可以使得相对高频段的亮温产生降温效应。Tb85的最低值出现在格点69处, 此处的降水强度仅3.75 mm/h, 但此处冰晶和雪花含量最大。

对于Tb37, 只要存在地面降水, 无论降水强度的大小, Tb37都会有不同程度的降温现象。在Tb37发生明显降温现象的30, 36, 48, 57, 68, 83格点处附近, 当云水和雨水的含量相对较高时, 则亮温的降温幅度也越大, 因此最低亮温出现在57格点附近, 而该处的云水和雨水含量也最大。

在52.8°模拟观测时, Tb19, Tb37和Tb85的极值在位置上都发生了向右的偏移, 且频率越高, 偏移越明显[19], 在所取的剖面上高频Tb85的位置偏移可以达到15 km。几个通道的亮温低值中心的最低亮温值也较0°观测角时低, 频率越高, 最低亮温相差越大。70格点处Tb85的最低亮温值甚至相差15K, 这是由于斜角观测意味着辐射路径变长, 受散射降温的作用更强, 所以亮温比0°观测时要低。

选择任一时刻考察亮温与地面降水强度及云中各微物理粒子垂直积分含量相关性 (图略) 发现:雨强较小 (约小于5 mm/h) 时, 19.35 GHz通道亮温随雨强增加存在升温现象, 雨强增大超过5 mm/h时, 随雨强的增加而降温, 呈一定负相关性。19.35 GHz亮温与霰含量之间负线性相关较明显, 而在通常认为的辐射亮温对冰相粒子最敏感的高频85.5 GHz通道上两者的相关性却不明显, 这与Smith等[20]和Mugnai等[21]对COHMEX (Cooperative Huntsville Meteorological Experiment) 实验中发生在1986年7月11日的一次强雷暴天气进行辐射特性研究的结果相近。37.0 GHz通道的亮温与地面雨强和云中雨水的关系表现较为相似, 雨强小于15 mm/h时, 亮温与雨强之间有一定的负相关性, 雨强大于20 mm/h时达到饱和。而85.5 GHz通道亮温与地面雨强之间相关性差, 但与云冰和雪花冰相粒子表现出非常显著的负相关关系, 显示出云中冰相粒子对该通道亮温显著的散射降温作用。

为了进一步分析霰粒子85.5 GHz通道的上行辐射亮温影响, 任意选取一个时刻 (如15:00) 云中仅含有霰的情况下, 分析观测角为0°和52.8°时, 模拟亮温与霰含量的相关性 (图略), 发现0°天顶观测时, 亮温与霰垂直积分总含量负相关性很强。可见该通道亮温与霰含量之间相关性微弱的原因并非云中霰粒子对85.5 GHz辐射亮温没有散射作用, 而是因为云中其他微物理粒子对辐射亮温的综合作用所致。当观测角取为52.8°时, 辐射亮温与霰垂直积分含量之间的相关性很弱。截取任一个剖面都可以发现由于斜角观测造成了位置上的偏移 (图略), 从而导致亮温与霰含量之间的相关性很弱。

5 小结本文结合MM5模式和三维微波辐射传输模式, 对2003年7月8—10日发生在我国的一次典型中尺度强降水过程中的对流性降水云微波辐射特性进行了研究, 得出如下结论:

1) 使用MM5模拟本次降水的24h总降水量、落区与实况较接近, 且模拟区域内出现了几个处于不同发展阶段、相互作用的云单体, 模拟的单点云廓线与TMI反演的结果对比表明:云中各水粒子凝物的垂直分布较为一致, 云水、可降水和可降冰的含量峰值接近。

2) 19.35 GHz通道的亮温随着地面雨强的增加先升温后降温, 该通道亮温对高层的冰晶和雪花含量反应不明显, 其辐射量主要来自云水和雨水的辐射。雨强大于5 mm/h时, 霰的垂直积分含量与亮温之间存在一定的负线性相关。因此该频率的亮温可以直接体现云中霰含量的高低程度, 也可以作为地面降水的重要指标, 至少可以指示雨水的上层含量高低。但当霰的含量很低的时候, 云中上层雨水对上行辐射亮温的衰减作用也凸现出来。地面雨强小于20 mm/h, 37.0 GHz通道的辐射亮温随雨强增加而降低, 该通道的亮温主要是受云水和雨水的影响较大。

3) 85.5 GHz垂直极化通道亮温与地面雨强之间的相关性很弱, 但云中云冰和雪花冰相粒子对亮温的散射降温起着决定作用, 当没有其他云中微物理粒子对辐射亮温的综合作用时, 霰粒子对该通道亮温的散射作用也可以表现出来, 两者的负相关性很强。但斜角观测造成的位置偏移会导致亮温与霰粒子垂直积分总含量之间的相关不明显。

4) 52.8°观测时, 亮温的低值中心相对于云体都有位置上的偏移。频率越高, 位置的偏移也越严重, 加之云体的倾斜有时可以偏移25 km。斜角观测时的各个通道亮温最低值都比垂直观测时低, 高频通道可以相差15K。

| [1] | Adler R F, Yeh Haw-Young M, Prasad N, et al. Microwave simulation of a tropical rainfall system with a three-dimensional cloud model. J Appl Meteor, 1991, 30: 924–953. DOI:10.1175/1520-0450-30.7.924 |

| [2] | Cheng M. Estimaton of Precipitation Using Satellite, Radar and Rain Gauge. Bristol: University of Bristol, 1994. |

| [3] | Wu Rongzhang, Weinman J A. Microwave radiances from precipitating clouds containing aspherical ice, combined phase, and liquid hydrometeors. J Geo Res, 1984, 89: 7170–7178. DOI:10.1029/JD089iD05p07170 |

| [4] | 吴庆梅, 程明虎, 苗春生. 用TRMM资料研究江淮、华南降水的微波特性. 应用气象学报, 2003, 14, (2): 206–214. |

| [5] | 姚展予, 王广河, 游来光, 等. 寿县地区云中液态水含量的微波遥感. 应用气象学报, 2001, 12, (增刊): 88–95. |

| [6] | 姚展予, 李万彪, 朱元竞, 等. 用TRMM卫星微波成像仪遥感云中液态水. 应用气象学报, 2003, 14, (增刊): 19–26. |

| [7] | 黄容, 程明虎, 崔哲虎, 等. 用云和辐射传输模式研究对流性降水云微物理及辐射特性. 气象, 2003, 30, (3): 7–11. |

| [8] | Liu Q, Simmer C, Ruprecht E. Three-dimensional radiative transfer effects of clouds in the microwave spectral range. J Geophys Res, 1996, 101: 4289–4298. DOI:10.1029/95JD03421 |

| [9] | 周玉淑, 高守亭, 邓国. 江淮流域2003年强梅雨期的水汽输送特征分析. 大气科学, 2005, 9, (2): 195–204. |

| [10] | 何会中, 程明虎, 周凤仙. 0302号 (鲸鱼) 台风降水和水粒子空间分布的三维结构特征. 大气科学, 2006, 30, (3): 491–503. |

| [11] | 丁伟钰, 陈子通. 利用TRMM资料分析2002年登陆广东的热带气旋降水分布特征. 应用气象学报, 2008, 19, (4): 437–444. |

| [12] | 陈廷娣, 王连仲, 窦贤康. TRMM卫星与机载雷达在降雨反演中的数据对比个例研究. 应用气象学报, 2008, 19, (4): 454–462. |

| [13] | Reisner J, Rasmussen R M, Bruintjes R T. Explecit forecasting of supercooled liquid water in winter storms using the MM5 mesoscale model. Q J R Meteor Soc, 1998, 124: 1071–1107. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [14] | 楼小凤, 胡志晋, 王鹏云, 等. 中尺度模式云降水物理方案介绍. 应用气象学报, 2003, 14, (增刊): 49–59. |

| [15] | Lin Wenshi, Fong Soikun, Wu Chisheng, et al. A simulating study on Resolvable-scale microphysical parameterization in a mesoscale model. Adv Atmos Sci, 2000, 17, (3): 487–502. DOI:10.1007/s00376-000-0038-1 |

| [16] | Haferman J L, Krajewski W F, Smith T F, et al. Radiative transfer for a three-dimensional raining clouds. Applics Optics, 1993, 32: 2795–2801. DOI:10.1364/AO.32.002795 |

| [17] | Roberti Laura, Haferman J L, Kummerow C. Microwave radiative transfer through horizontally inhomogeneous precipitating clouds. J Geo Res, 1994, 99: 16707–16718. DOI:10.1029/94JD01150 |

| [18] | 罗云峰,张培昌,王振会.有云大气微波辐射传输模式反演辐射亮温的数值实验∥强风暴实验室.大气遥感技术论文集.北京:气象出版社,1997. |

| [19] | Hong Y, Haferman J L, Olson W S, et al. Microwave brightness temperatures from tilted convective systems. J Appl Meteorol, 2000, 39: 983–998. DOI:10.1175/1520-0450(2000)039<0983:MBTFTC>2.0.CO;2 |

| [20] | Smith E A, Mugnai A, Cooper N J, et al. Foundations for statistical physical precipitation retrieval from passive microwave satellite measurement.PartⅠ:Brightness temperature properties of a time dependent cloud-radiation model. J Appl Meteor, 1992, 31, (6): 506–531. DOI:10.1175/1520-0450(1992)031<0506:FFSPPR>2.0.CO;2 |

| [21] | Mugnai A, Smith E A, Tripoli G T. Foundations for statistical physical precipitation retrieval from passive microwave satellite measurement.PartⅡ:Emission-source and generalized weighting-function properties of an time-dependent cloud-radiative model. J Appl Meteor, 1993, 32: 17–39. DOI:10.1175/1520-0450(1993)032<0017:FFSPRF>2.0.CO;2 |

2009, 20 (3): 321-328

2009, 20 (3): 321-328