2. 中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室, 北京100081

2. State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

我国是世界上台风登陆最多、灾害最重的国家之一。登陆台风除带来洪涝灾害外, 还带来严重的风灾和暴潮灾害。据统计, 热带气旋灾害伤亡人数之多在十大自然灾害中高居首位。因此, 台风灾害历来是我国的防御重点, 研究热带气旋尤其是登陆热带气旋对减轻我国风暴灾害具有重要的作用。

近年来, 登陆台风暴雨受到人们的关注[1-2], 研究表明[3], 登陆台风内中尺度对流系统往往是造成台风特大暴雨的主要因素。中尺度扰动一般对应中尺度雨团, 中尺度扰动强的垂直速度对质量、动量和能量输送往往是造成特大暴雨的关键。对于登陆台风中尺度对流系统, 以往的研究只强调分析它的结构特征以及地形作用[4-5], 对于它的形成机制研究的比较少, 张伟等[6]、Zhang等[7]通过数值模拟研究得出了登陆台风Herb (1996) 内中尺度对流系统的三维结构, 强调了中尺度低空急流和中尺度高空急流对对流系统发展影响的重要性。为了进一步完整地揭示登陆台风内中尺度对流系统的形成发展机制和结构特征, 本文通过对2005年05号台风“海棠”登陆福建后外围云系的一次中尺度对流云团生消过程分析, 发现在2005年7月19日22:00 (北京时, 下同) 至20日08:00在温州一带发生的强降水是由该中尺度对流云团造成的。

1 登陆台风环流内的一次中尺度强对流过程2005年05号台风“海棠”7月19日17:00在福建登陆后向西北方向移动, 台风中心东北象限的外围云系内有1个明显的中尺度对流云团[8-9] (称之为云团H) 在温州附近生成发展。从7月19日22:00至7月20日06:00每隔2h的FY-2C卫星红外云图 (图略) 上可以看到, 云团H于19日22:00左右在温州东南约200km的洋面上 (大约在27.2°N, 122.8°E处) 生成, 形成后随着台风气旋性环流向西北方向移动, 逐步向温州东部靠近, 并迅速扩大, 20日00:00位于温州东南约100km处, 云团中心大约位于27.8°N, 121.8°E。20日02:00云团H在温州东北约100km处发展到最强, 云团中心位置大约位于29.2°N, 121.0°E, 云团H在经向和纬向上均跨越3°的范围, 整体上呈东南—西北走向, 面积超过9×104 km2, 之后云团H继续向西北方向移动, 04:00在温州以北300km处开始减弱, 06:00云团H消散在浙江北部地区。

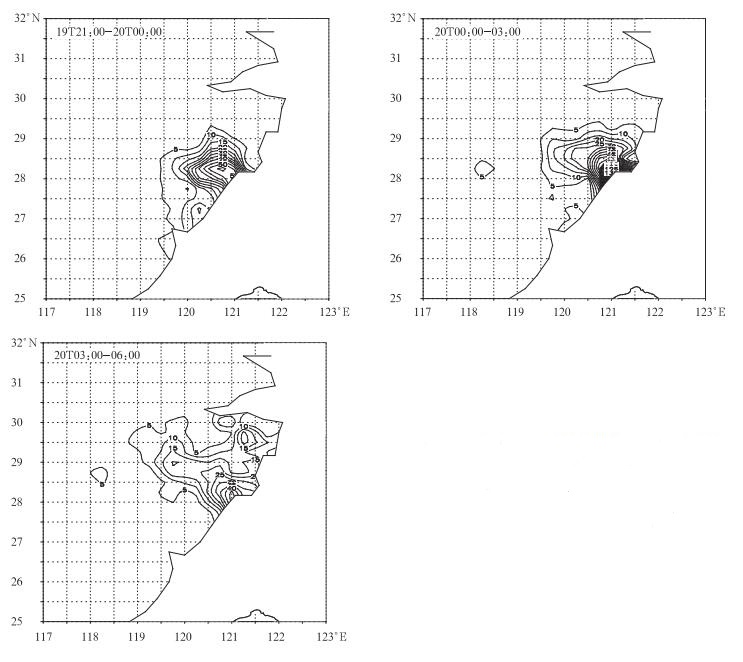

图 1是2005年7月19日21:00—20日06:00中尺度对流过程地面自动站每3h降水分布。2005年7月20日00:00—03:00, 在对流系统发展最成熟阶段3h最大降水量超过了100mm, 并且雨区分布也呈东南—西北走向; 同时, 温州雷达站获取的最大反射率因子区域和强度也与云团H有很好的对应关系。因此, 云团H是造成温州附近特大暴雨过程的主要中尺度对流系统。

|

|

| 图 1. 2005年7月19日21:00—20日06:00每3 h实况降水量分布图 (单位: mm) Fig 1. Observed rainfall at 3-hour intervals from 21:00 19 Jul to 06:00 20 Jul 2005 (unit: mm) | |

该个例表明, 已减弱的登陆热带风暴环流中, 在某种有利的环流背景条件下同样会发展成强对流系统, 从而造成比热带风暴环流本身更具破坏力的强烈天气。因此, 研究它的结构特征及发生发展机制有助于揭示登陆台风环流内中尺度强对流系统的发生发展机理, 从而为预报登陆台风暴雨提供一定的依据。

2 台风环流内中尺度强对流系统结构从前面的分析可以得到, 中尺度对流云团H在2005年7月20日02:00发展到最强, 且呈东南—西北走向, 云团中心位置大约位于于29.2°N, 121.0°E, 因此, 利用2005年7月20日02:00 NCEP再分析资料 (分辨率为1°×1°) 来分析该中尺度对流系统的结构特征。

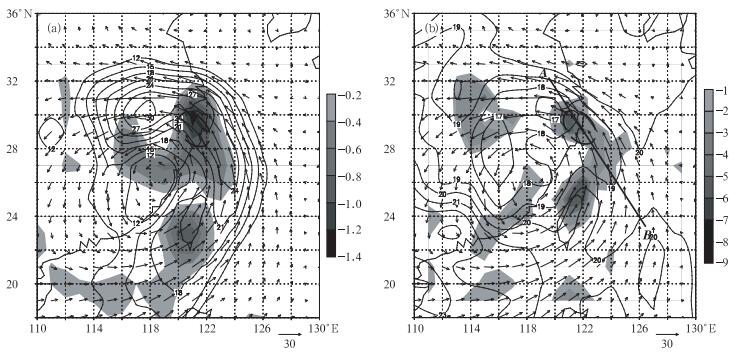

图 2是2005年7月20日02:00以风矢量场为背景的850 hPa上各物理量的分布。从图 2a的等风速线和垂直速度场分布可以看出, 暴雨区和对流系统低层位于台风东南气流中, 在对流系统中心区域有等风速线的大值区, 也就是低空急流区, 急流区的存在使得气流在对流系统区域辐合, 且对应强烈的垂直上升运动区。同时台风东南气流给该处对流系统的发展带来了充沛的水汽。从温度场和水汽通量散度场分布来看 (图 2b), 对流系统处于一个相对的冷区中心处, 中心温度为17℃, 而从海上来的东南气流温度则是20℃, 暖湿空气在对流系统的冷区内发生强烈的水汽辐合, 有利于对流系统的发展。

|

|

| 图 2. 2005年7月20日02:00的850 hPa 上各物理量分布 (虚椭圆表示暴雨区) (a) 等风速场(等值线,单位: m/s) 和垂直速度w场 (阴影为w≤-0.2 Pa/s的区域),(b) 温度场(等值线,单位: ℃) 和水汽通量散度场 (阴影,单位: 10-7g·s-1· hPa-1·cm-2) Fig 2. Synoptic situation at 850 hPa at 02:00 20 Jul 2005 (dashed ellipse represents the area of rain) (a) horizontal wind speed (isoline, unit: m/s) and vertical speed w (shaded area is for vertical wind speed smaller than-0.2 Pa/s), (b) temperature (isoline, unit: ℃) and moisture flux divergence (shaded area, unit: 10-7g·s-1·cm-2) | |

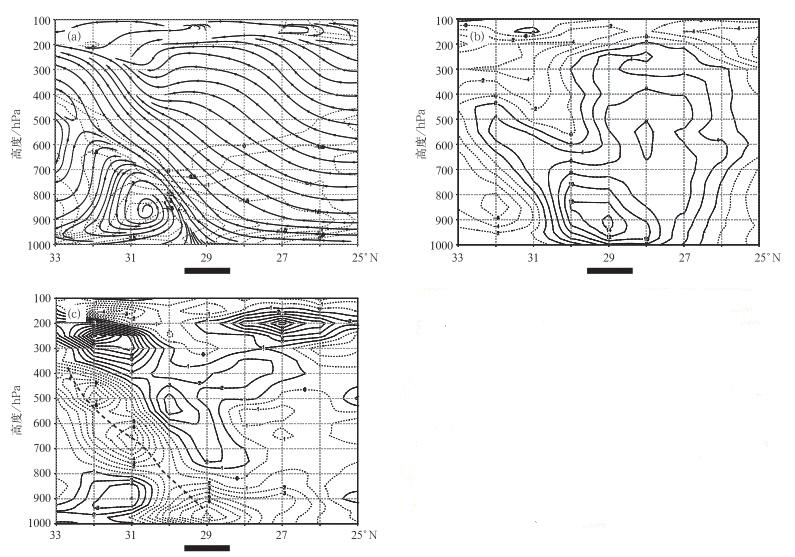

图 3为不同层次的散度场分布, 可以看出, 对流系统在低层强烈辐合, 中层强辐合中心随高度增加向西北方向移动, 中层强辐合区的正上方在300 hPa为强辐散区。从300 hPa位势高度场分布来看, 这个强辐散区中的气流一部分沿台风气旋性环流运动, 一部分沿台风环流东北侧的大陆高压反气旋性环流运动, 因此这个强辐散区是台风气旋性环流与台风环流东北侧的副热带高压反气旋性环流共同作用的结果; 从等风速场的分布看, 强辐散区位于高空急流的入口处, 高空急流的存在有利于辐散区的维持, 这与张伟等[6]得到的高空急流存在有利于台风环流内中尺度对流系统发展的结论相一致。

|

|

| 图 3. 2005年7月20日02:00各层以风矢量为背景各物理量分布 (a) 850 hPa 散度场 (单位: 10-5s-1), (b) 600 hPa 散度场 (单位: 10-5s-1), (c) 300 hPa (单位: 10-5s-1), (d) 300 hPa 位势高度场 (等值线,单位: gpm) 和等风速场 (阴影,单位: m/s; 方框表示图 3c中的强辐散区) Fig 3. Synoptic situation at different leveks at 02:00 20 Jul 2005 (a) divergence at 850 hPa (unit: 10-5s-1), (b) divergence at 600 hPa (unit: 10-5s-1), (c) divergence at 300 hPa (unit:10-5s-1), (d) geopotential height (isoline, unit:gpm) and horizontal wind speed at 300 hPa (shaded, unit: m/s; pane represents the strong divergence area in Fig.3c) | |

图 4给出了2005年7月20日02:00经过中尺度对流系统和暴雨区近似东南—西北向的垂直剖面AB (如图 2b) 上各物理的分布。从图 4a流场和温度场分布来看, 台风切向东南气流携带海上较暖空气沿西北方向较冷空气爬升, 在中层形成倾斜上升流, 引导正涡度柱在中层向西北方向伸展 (图 4b), 但是因为涡度的变化往往滞后几个小时才能反映出来, 所以这时的正涡度柱整体上仍表现为向上伸展的; 倾斜上升流在中层700 hPa左右出现下沉支, 气流下沉到低层后流入对流系统低层, 形成次级环流, 次级环流对倾斜上升流起了正反馈作用, 这些特点在图 4c散度场分布也得到了反映。因此, 这个中尺度对流系统是个向西北方向倾斜发展的对流系统。

|

|

图 4. 2005年7月20日02:00沿图 2b中AB剖面的各物理量分布(  |

|

3 台风环流内中尺度强对流系统形成与发展机制 3.1 台风环流内中尺度强对流系统形成机制

对流云团2005年7月19日22:00大约在27.2°N, 122.8°E附近开始生成。图 5a为对流系统生成前2h即19日20:00以风矢量为背景场的850 hPa温度场和水汽散度场分布, 从图中风矢量场和水汽散度场的分布来看, 台风环流的非对称性发展使得台风中心东北象限的东南气流增强, 东南气流携带海上的水汽在温州东南部沿海区域强烈辐合, 为对流系统的形成提供了充足的水汽; 从温度场的分布来看, 最强水汽辐合区处在前面所分析的相对冷区的边缘处, 温度为18℃, 而台风东南环流携带从海上过来的暖湿空气温度约为20℃, 从海上过来的较暖气体进入冷区范围内, 增强了低层大气的对流不稳定性, 为对流系统的形成提供了潜在不稳定能量, 而对流系统就形成于冷区边缘的强烈辐合区内。

|

|

图 5. 2005年7月19日20:00各物理量分布 ( |

|

沿如图 5a中的CD分别作经过对流系统的东南—西北剖面。图 5b分别为CD剖面的相当位温场、温度场和流场的分布。从图上看, 对流系统形成于冷暖气体交汇处, 东南侧是海上过来的暖湿气体, 西北侧是冷空气堆, 从海上过来的暖湿东南气流在冷空气堆边缘处汇合, 增强大气对流不稳定性, 为对流系统的形成提供了不稳定能量, 这与850 hPa高度上分析的暖空气进入冷空气区域增强低层大气对流不稳定性相一致; 图 5c是沿CD剖面的散度和垂直速度w的分布, 从图上看, 由于地形影响, 气流在低层发生强烈辐合, 中层是强烈的气流辐散区, 低层的气流强辐合和中层的气流强辐散耦合产生强烈的垂直上升运动, 从与图 5b的对比来看, 具有强烈对流不稳定层结的冷暖空气交汇处刚好位于垂直上升区的边缘处, 并随流场逐渐向最大垂直上升区移动, 释放不稳定能量, 形成对流。这个对流系统的形成可以在CD剖面的涡度场上得到证实, 从图 5d上看, 对流形成的位置在涡度场上对应着强而深厚的正涡度柱。

由上面的分析可知, 台风强烈的东南气流携带海上暖湿气流在温州东南部沿海低层相对冷区的边缘处发生强烈辐合堆积, 一方面增强了低层大气的对流不稳定性, 为对流形成提供了潜在对流不稳定能量; 另一方面受地形影响低层气流发生强烈辐合, 与中层辐散气流配合, 产生强烈的垂直上升运动, 释放潜在对流不稳定能量, 形成对流。

3.2 台风环流内中尺度强对流系统发展机制从前面对流系统发展成熟时的结构分析可知, 中尺度对流系统发展成熟时是个倾斜对流系统。因为倾斜流与对称不稳定是相联系的[10], 而湿位涡是诊断大气对称不稳定的物理量, 如果不考虑非绝热加热和摩擦效应, 湿位涡具有守恒性[11-12]。吴国雄等[13]进一步提出了倾斜涡度发展理论, 适用于在直角坐标系或p坐标中讨论等θe面倾斜时垂直涡度的发展过程, 即在无摩檫、湿绝热大气中, 系统涡度的发展由大气层结稳定度、惯性稳定度和风的垂直切变等因素所决定。在湿位涡守恒制约下, 由于湿等熵面的倾斜, 大气水平风垂直切变或湿斜压性增加, 能够导致垂直涡度的显著发展, 这种涡度增长称倾斜涡度发展。本文主要运用倾斜涡度发展理论来诊断台风环流内中尺度对流系统的发展机制。

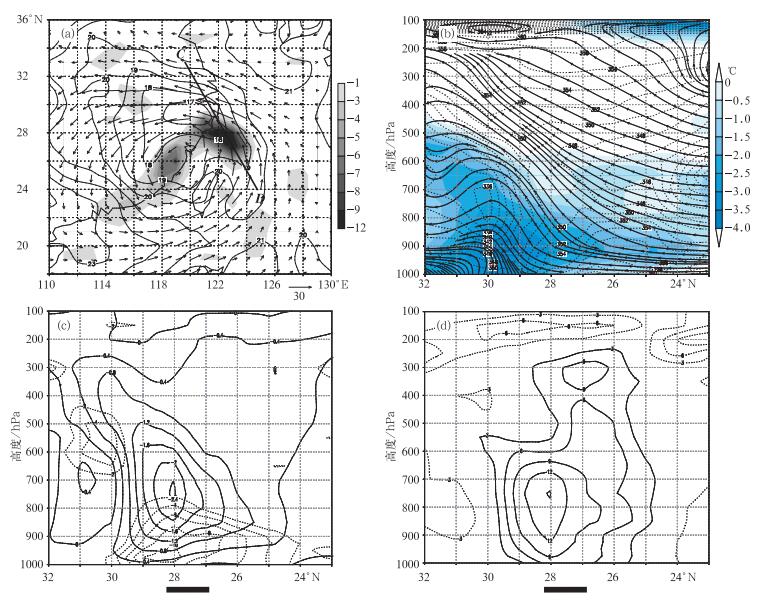

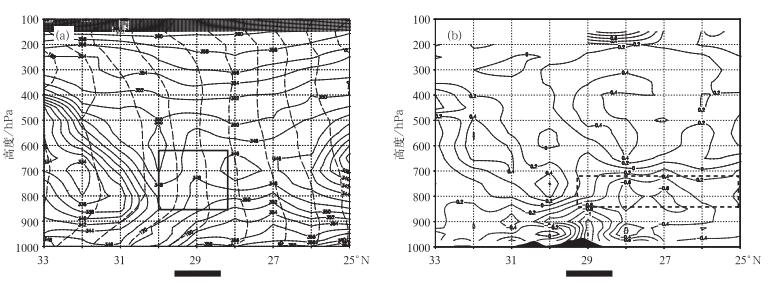

中尺度云团和雨团与各种不稳定有关, 不同的不稳定有不同的假设条件和判据[14]。图 6是图 2b中AB剖面上的θe、绝对动量 (M) 和MPV分布, 可以看到在MCS低层和暴雨区的东南侧, 暖湿气流活跃, 中低层有对流不稳定区 (

|

|

| 图 6. 2005年7月20日02:00沿图 3b中AB剖面的θe,绝对动量和MPV分布 (a) θe (实线,单位: K) 和绝对动量 (虚线,单位: m/s) 分布, (b) MPV (单位: PVU) Fig 6. Vertical cross sections along line AB in Fig.3b for θe, M and MPV at 02:00 20 Jul 2005 (a) distribution of θe (solid line, unit: K) and M (dashed line, unit: m/s), (b) MPV (unit: PVU) | |

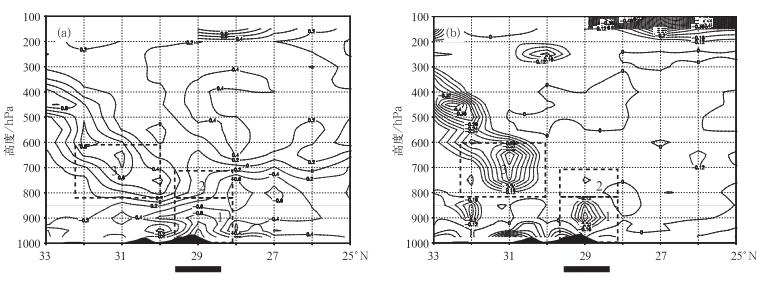

图 7是AB剖面上的MPV的分量MPV1, MPV2的分布。为了说明的方便, 根据前面所分析的对流系统的结构, 将这个倾斜的对流系统分为3个区域来讨论。如图 7中所示, 区域1表示对流系统的低层, 区域2表示对流系统中层, 区域3表示对流系统高层。MPV1是MPV的主要组成部分, 与MPV具有相同的量级。因此可以通过MPV1的结构来讨论对流系统的发展。从图 7a中可以看出, 区域1是MPV1负值区, 与其对应的湿位涡MPV(图 6b) 也是明显的负值中心, 满足湿对称不稳定和层结不稳定判据, 蕴含潜在的对流对称不稳定能量, 有利于形成倾斜对流, 在这里, 刚好位于山脉的迎风处, 地形对空气有抬升作用, 不稳定能量得到释放, 产生降水; 区域2是条件对称不稳定区, 与低层条件不稳定区叠加, 有利于在中层形成范围较广的倾斜上升流, 与图 6a中的关键区相对应, 在这里由于湿等熵面倾斜引起的涡旋发展作为一种强迫机制促使对流对称不稳定能量得到释放, 产生降水; 区域3是MPV1正值区, 但是根据图 6a中θe的分布, 这一区域等熵面西北倾斜比较明显, 也有利于气旋性涡度增长, 从而使得对流系统逐步向西北方向倾斜发展。

|

|

| 图 7. 2005年7月20日02:00沿图AB剖面的MPV1 (a) , MPV2 (b) 的分布 (单位:PVU; 虚线为负值,实线为非负值) Fig 7. Vertical cross sections along line AB in Fig. 2b for MPV1 (a) and MPV2 (b) at 02:00 20 Jul 2005 (unit: PVU; dash line represents negative, solid line represents postive) | |

除了等熵面的倾斜之外, 系统涡度还取决于水平风的垂直切变的变化, 现在用MPV2来讨论水平风垂直切变的贡献。从图 7b中可以看到, 在区域1和区域3分别存在一个MPV2负值最大中心, 由MPV2的表达式, 它是由水平风垂直切变和位温水平梯度共同决定的。从图 6a上θe的分布可以看到, 在对流系统整个区域内, 都有

以上分析主要从动力学方面解释了这次中尺度对流系统的发展, 而一个强的中尺度对流发展还需要热力方面的条件。2005年7月20日02:00 AB剖面比湿和水汽通量的垂直分布显示 (图略), 暴雨带上空水汽层高达300 hPa, 且对流层中下层 (600 hPa以下) 水汽含量丰富。1000~600 hPa水汽通量垂直平均分布 (图略) 显示, 我国东南沿海丰富的水汽被台风“海棠”东南气流源源不断地向暴雨区输送, 暴雨最大中心是水汽最丰富中心, 为暴雨发生提供了充足的水汽。从20日02:00的AB剖面的水汽通量散度分布看, 暴雨区附近中低层有很强的水汽辐合, 辐合中心随高度增加向西北方向倾斜, 达到对流层中层400 hPa, 这与前面分析的中尺度对流系统向西北向倾斜的结构特征相配合, 为对流系统的倾斜发展提供有利的水汽条件。

由上面的分析可知, 对流系统在暖湿空气和冷空气堆中心交汇的地方发展, 那里等θe线有明显倾斜, 西北侧的冷空气堆迫使暖湿东南气流沿西北倾斜的等熵面爬升, 有利于气旋性涡度向西北方向发展; 低层条件不稳定区与中层的条件对称不稳定区叠加, 产生对流对称不稳定, 在湿等熵面倾斜引起的涡旋发展的强迫机制下在中层产生范围较广的倾斜上升对流; 由于大气水平风垂直切变引起的湿斜压性增加, 进一步加强涡度发展, 有利于对流系统在西北方向上的倾斜维持; 另一方面, 源于东南沿海, 由台风东南气流输送的水汽为特大暴雨的产生提供了有利的热力条件。

4 结论本文分析了台风“海棠”登陆福建后台风环流内一次中尺度强对流过程, 得到如下结论:

1) 该中尺度强对流过程是台风外围云系里一个中尺度对流云团活动造成的。它形成于温州东南部沿海地区, 形成后向西北方向移动, 在温州东部发展到最强, 之后向温州北部移动, 并逐渐消散。对流系统发展过程持续了6h, 在温州东部及东北部地区造成了特大暴雨。

2) 这次中尺度对流系统是个倾斜对流系统:台风东南暖湿气流向对流系统低层冷区输送并发生强烈的水汽辐合, 有利于对流发展, 暖空气沿冷空气爬升形成倾斜流, 并在倾斜流的下方形成次级环流, 进一步加强倾斜流, 使得对流系统向西北方向倾斜发展。

3) 低层强烈的对流不稳定和强烈的气流辐合引起的垂直上升运动是这次中尺度对流系统的主要形成机制:台风强烈的东南气流携带海上暖湿气流在温州东南部沿海低层相对冷区的边缘处发生强烈的辐合堆积, 增强了低层大气的对流不稳定性, 在地形的作用下发生强辐合, 与中层辐散气流配合, 产生强烈的垂直上升运动, 释放潜在的对流不稳定能量, 从而形成对流。

4) 对流系统在暖湿空气和冷空气堆中心交汇的地方发展, 西北侧的冷空气堆迫使东南暖湿气流沿西北倾斜的等熵面爬升, 有利于气旋性涡度向西北方向发展; 低层条件不稳定区与中层的条件对称不稳定区叠加, 产生对流对称不稳定, 在湿等熵面倾斜引起的涡旋发展的强迫机制下在中层产生范围较广的倾斜上升对流; 另一方面, 源于东南沿海, 由台风东南气流输送的水汽为特大暴雨的产生提供了有利的热力条件。

| [1] | 陈玉林, 周军, 马奋华. 登陆我国台风研究概述. 气象科学, 2005, 25, (3): 319–329. |

| [2] | 陈联寿, 罗哲贤, 李英. 登陆热带气旋研究的进展. 气象学报, 2004, 62, (5): 541–549. |

| [3] | 陈联寿, 孟智勇. 我国热带气旋研究十年进展. 大气科学, 2001, 25, (3): 420–432. |

| [4] | 郑庆林, 吴军. 我国东南海岸线分布对9216号台风暴雨增幅影响的数值研究. 热带气象学报, 1996, 12, (4): 304–312. |

| [5] | 段丽, 陈联寿. 热带风暴“菲特” (0114) 特大暴雨的诊断研究. 大气科学, 2005, 29, (3): 343–353. |

| [6] | 张伟, 张庆红. 登陆台风中的中尺度对流系统的数值研究. 北京大学学报, 2004, 40, (1): 73–79. |

| [7] | Zhang Qinghong, Lau Kai-Hon, Wang Hongqing, et al. Numerical simulation on mesoscale convective system along Meiyu front in Southern China. Chinese Science Bulletin, 2000, 45: 2093–2096. DOI:10.1007/BF03183534 |

| [8] | 薛根元, 诸晓明, 朱健. 0505号台风“海棠”灾害的初步诊断研究. 科技导报, 2005, 23, (10): 30–34. |

| [9] | 王忠东, 杜友强, 郑锋. 0505号台风“海棠”特大暴雨成因分析. 浙江气象, 2006, 27, (2): 16–20. |

| [10] | 程艳红, 陆汉城. 强迫流与不稳定流的相互作用. 大气科学, 2006, 30, (4): 609–618. |

| [11] | 王建中, 马淑芬. 位涡在暴雨成因分析中的应用. 应用气象学报, 1996, 7, (1): 19–26. |

| [12] | 蒙伟光, 王安宇. 华南暴雨中尺度对流系统的形成及湿位涡分析. 大气科学, 2004, 28, (3): 330–341. |

| [13] | 吴国雄, 蔡雅萍, 唐晓箐. 湿位涡和倾斜涡度发展. 气象学报, 1995, 53, (4): 387–405. |

| [14] | 陆汉城. 中尺度天气原理和预报. 北京: 气象出版社, 2000. |

| [15] | 寿绍文, 李耀辉, 范可. 暴雨中尺度气旋发展的等熵面位涡分析. 气象学报, 2001, 59, (3): 321–334. |

| [16] | 程艳红, 陆汉城. 对流对称不稳定的发展演变和环流特征. 热带气象学报, 2006, 22, (3): 253–258. |

2009, 20 (3): 267-275

2009, 20 (3): 267-275