2. 中国气象科学研究院, 北京 100081;

3. Environmental Modeling Center, NCEP/NWS/NOAA, USA 20233

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081;

3. Environmental Modeling Center, NCEP/NWS/NOAA, USA 20233

夏季影响我国的500 hPa环流系统以低纬度副热带高压和中高纬度西风带系统为主。乌拉尔山至鄂霍次克海的阻塞形势对东亚夏季降水、特别是江淮梅雨有重要影响。对中高纬度环流形势、尤其是阻塞过程的准确预报是我国夏季中期天气预报面临的至关重要的问题[1]。集合预报是近10年来迅速发展并广泛应用的一种预报方法[2-3]。美国NCEP[4]、欧洲ECMWF[5]、加拿大MSC[6]各自发展了其独立的集合预报系统 (EPS)。以此为基础, 中国[7]、日本和南非等国家也相继建立了集合预报系统。集合预报可以取得比单一确定性预报更好的预报结果, 且可凭借其多个成员优势提供更为合理的概率预报结果, 提高预报的可用性。WMO自2003年开始实施的THORPEX计划[8]的目标之一就是检验和展示多国、多模式和多分析的全球集合预报系统的效果。对预报系统进行深入细致、全面的检验有助于集合预报系统的进一步发展。因此, 本文使用NCEP EPS的500 hPa高度场集合预报资料, 检验该系统对亚欧中高纬度地区环流和阻塞过程的中期预报效果。

1 资料和方法 1.1 资料本文研究对象为2003年6—8月的40°~80°N, 40°~150°E区域。该区域为亚欧中高纬度地区夏季高度场方差最大的区域, 并且其中的乌拉尔山和鄂霍次克海地区是阻塞过程的高发区域。2003年6—8月, 该区域有显著的环流持续异常, 有多次阻塞过程出现, 最为典型的是6月中下旬到7月初的一次阻塞过程, 该过程维持时间长, 强度大, 对我国黄淮地区的降水过程有重要影响[9], 作为本研究的个例分析对象。

本文使用的资料包括NCEP EPS预报资料[4]和NCEP/NCAR再分析资料[10]。前者包括1个高分辨率单一预报 (简称“高分辨率预报”) 、1个低分辨率单一预报 (简称“低分辨率预报”) 和10个集合预报成员 (模式分辨率与低分辨率预报相同) 的全球500 hPa高度场; 起报时刻为6月1日至8月31日的每日00:00 (世界时, 下同), 最大预报时效为16 d, 预报结果间隔为0.5 d; 格点分辨率为2.5°×2.5°。后者为每日00:00, 12:00的全球500 hPa高度场资料; 时段为1983—2003年共21年, 其中1983—2002年资料用于确定气候平均状态, 2003年资料作为预报效果检验的实况分析场; 该数据的时空分辨率与预报资料对应。

1.2 方法本文对确定性预报和集合概率预报分别进行效果检验。前者的检验方法有距平相关系数ACC、均方根误差RMSE检验[11]和ROC (relative operating characteristic) 分析[12-13]; 后者的检验则只使用ROC分析。概率预报的ROC分析相对复杂。首先需要确定概率阈值, 当天气事件的预报概率不小于概率阈值时, 认为预报天气事件出现, 否则不出现; 然后, 根据不同的概率阈值将概率预报转化为确定性预报; 最后即可得到不同概率阈值下的命中率和空报率。本研究以落在同一气候等概率区间[14]的集合成员数与总成员数之比作为概率阈值。

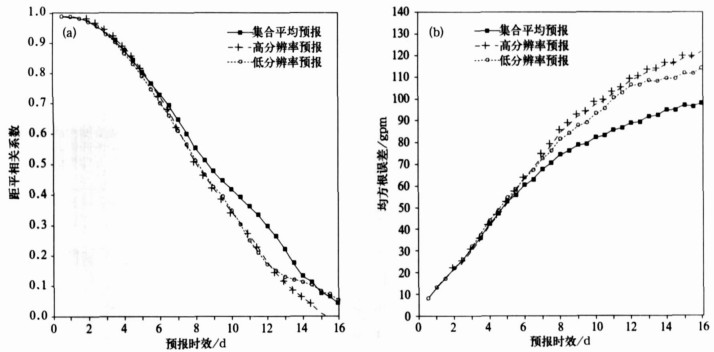

2 2003年夏季500 hPa高度场预报效果检验 2.1 ACC和RMSE检验结果由图 1可见, 500 hPa高度场预报时效小于5 d时, 3种预报结果差别不大, 高分辨率预报略占优势, 说明提高模式分辨率具有积极作用。预报时效大于5 d后, 随着预报时效的延长, 集合平均预报明显优于单一预报。就可用预报 (ACC值大于0.6) 而言, 集合平均预报可将其时效在低分辨率预报的基础上延长12 h以上, 达到7.5 d, 明显提高预报效果, 而高分辨率预报的作用则极微小。两种单一预报的对比表明, 在可用预报的时限内 (小于7 d), 高分辨率预报略优于低分辨率预报, 但此后低分辨率预报的效果比高分辨率预报更好。由于集合成员的模式分辨率与低分辨率预报相同, 可见在模式分辨率不变的情况下集合预报可以显著提高预报效果。对时效大于10 d的预报, 单纯提高模式分辨率不一定明显提高预报效果, 但采用集合预报方法却可以显著提高预报效果。

|

|

| 图 1. 2003年6—8月研究区域500 hPa高度场确定性预报检验结果 (a) 距平相关系数, (b) 均方根误差 Fig 1. Verification resuslts of deterministic forecasts of 500 hPa geopotential height fields in the research region in JJA 2003 (a) ACC, (b) RMSE | |

2.2 ROC分析结果

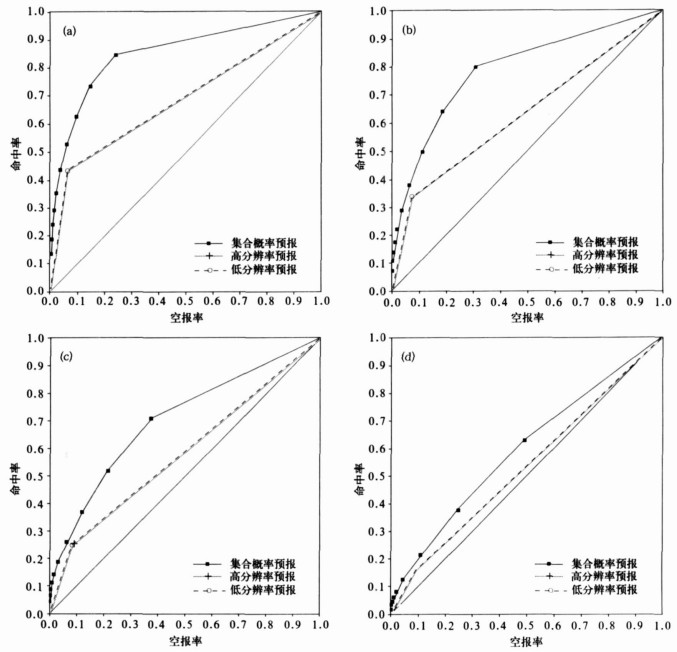

由ROC分析方法可知, 确定性预报仅能得到一个点 (如图 2中的“+”和“○”), 而集合概率预报则能得到不同概率阈值下的多个点, 组成ROC曲线。ROC曲线越靠近左上角, 命中率越高, 空报率越低, 预报效果越好; 曲线越靠近对角线, 则命中率和空报率越接近, 系统对天气事件的分辨能力越低。由图 2可见, 随着预报时效的增加, 3种类型预报的命中率降低, 而空报率增大, 总体的预报效果降低。无论在何种预报时效下, 均为集合概率预报效果最佳, 而确定性预报的ROC曲线几乎完全重合, 说明提高模式分辨率不能显著提高预报效果。

|

|

| 图 2. 2003年6—8月亚欧中高纬区域500 hPa高度场集合概率预报和确定性预报的ROC分析曲线预报时效分别为1 d (a), 3 d (b), 5 d (c), 10 d (d) Fig 2. ROC curve of ensemble probabilistic forecasts and deterministic forecasts of 500 hPa geopotential height fields in Eurasian middle-high latitude region in JJA 2003, the lead time is 1 d (a), 3 d (b), 5 d (c), 10 d (d) | |

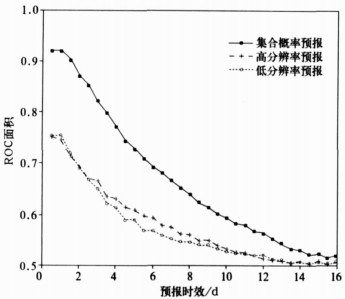

为了全面了解在所有预报时效下500 hPa高度场的预报效果, 需对ROC面积[12]进行分析 (图 3)。可以看出, 随着预报时效的增加, ROC面积单调减小; 集合概率预报的ROC面积远大于确定性预报, 其原因就在于集合预报可以通过多个成员获得真正的概率预报结果。具体使用时可针对不同的用户需求选取不同的概率阈值将其转化为不同的确定性预报结果。此外, 时效为2.5~10.5 d时高分辨率预报明显优于低分辨率预报, 其他时效下差别不明显。

|

|

| 图 3. 2003年6—8月亚欧中高纬度地区500 hPa高度场集合概率预报和确定性预报的ROC面积 Fig 3. ROC area of ensemble probabilistic forecasts and deterministic forecasts of 500 hPa geopotential height fields in Eurasian middle-high latitude region in JJA 2003 | |

3 阻塞过程个例的500 hPa高度场集合预报效果检验 3.1 个例的高度场变化实况

2003年6月17日00:00阻高建立, 中心位于67.5°N, 90°E, 东侧有切断低压与之相伴。20日12:00后高压中心西退并迅速加强; 24日00:00达到最强, 中心值为5790 gpm。27日起阻塞形势开始崩溃; 7月1日12:00高压中心完全消失, 蜕变为弱脊东移。这次阻塞过程维持时间长、强度大, 对我国6月21—23日黄淮地区、24—25日江南北部的两次暴雨过程均有重要影响。

3.2 阻塞过程预报效果分析①实况与预报之差分析

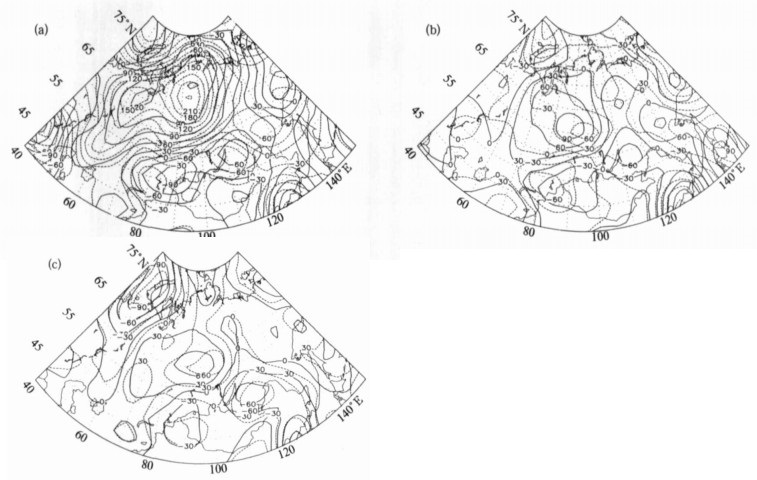

限于篇幅, 分析主要针对阻高最强时的24日00:00 500 hPa高度场预报。下面对实况分析场与集合平均的差值 (记为“R-M”) 和实况分析场与高分辨率预报的差值 (记为“R-H”) 进行比较。提前7 d的预报 (图 4a) R-M的分布与R-H类似, 预报的高低压强度均偏弱, 说明预报系统对这类异常天气事件的辨识能力还嫌不足; 但两者在数值上存在很大差别, 阻高东部R-H值达240 gpm, 而R-M仅为120 gpm, 集合平均预报的优势明显得多。在切断低压中心区域, R-H小于R-M, 相差30 gpm, 高分辨率预报略好一些。提前5 d预报的偏差 (图 4b) 位于阻塞高压和切断低压之间的过渡区, R-M, R-H值显著减小, 高分辨率预报效果较好; 提前3 d的预报 (图 4c) 无明显差别。这与2.1节的统计分析结果一致。

|

|

| 图 4. 2003年6月24日00:00 500 hPa高度场不同预报时效实况与预报值之差 (单位:gpm)(a)7 d, (b)5 d, (c)3 d (实线为R-M, 虚线为R-H) Fig 4. The difference between reality analyzing and forecast field of 500 hPa height at 00:00 on June 24, 2003(unit:gpm) the lead time is 7 d (a), 5 d (b), 3 d (c) (solid line is R-M, dashed line is R-H) | |

②特征等高线预报效果分析

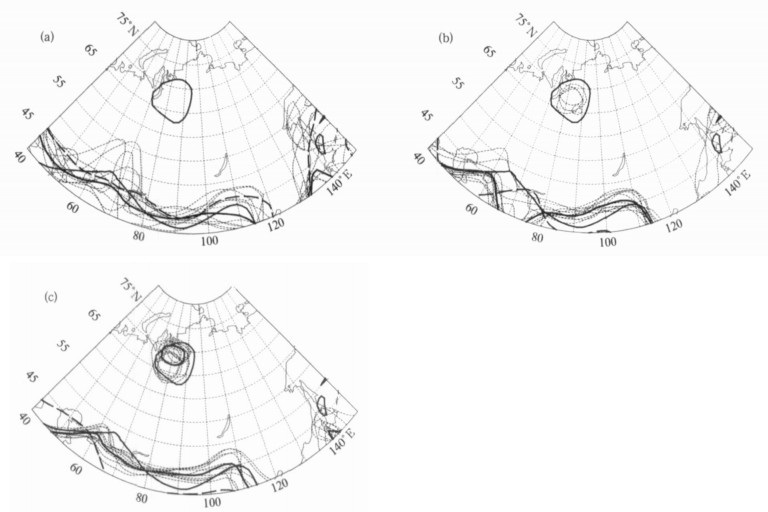

特征等值线预报图实际上就是面条图[10]。图 5给出了提前若干天的24日00:00 576 dagpm等高线 (简称“576线”) 预报。17日00:00起报 (图 5a) 的所有集合成员均未预报出70°N处的闭合576线, 高分辨率预报和集合平均在45°N附近与实况非常接近。另外注意到有3个集合成员预报在70°N附近有明显的脊发展, 未来在这个区域有出现高压脊甚至闭合高压的可能性。19日00:00的预报 (图 5b) 表明在70°N附近出现闭合576线的概率达40 %(4个集合成员预报该等高线出现), 这就是集合预报中蕴含的概率信息。可以认为, 尽管出现闭合等值线的概率较低, 但作为可能的结果需要加以重视, 因为低概率事件往往与强的环流异常甚至灾害性天气有关, 这一信息是确定性预报无法提供的。提前3 d的预报 (图 5c) 与实况非常接近, 所有集合成员和集合平均都预报闭合576线出现。另外注意到高分辨率预报出现严重失误, 未能预报出该闭合等值线。

|

|

| 图 5. 2003年6月24日00:00 576 dagpm线不同时效预报和实况 (a)7 d, (b)5 d, (c)3 d (粗实线为实况, 细实线为集合平均预报, 粗虚线为高分辨率预报, 细虚线为集合成员预报) Fig 5. Forecast and reality analyzing fields of the 576 dagpm isoline at 00:00 on June 24, 2003, the lead time is 7 d (a), 5 d (b), 3 d (c) (strong solid line is reality analyzing field; thin solid line is ensemble average forecast; strong dashed line is high resolution forecast; thin dashed lines are the forecasts of ensemble members) | |

总之, 个例分析的结果也表明, 集合平均的预报效果优于单一确定性预报; 对个别特征等值线的分析有助于进一步了解集合成员的异常表现, 获得预报对象发生的概率估计, 从而达到提高预报可用性的目的。对本次过程其他阶段预报结果的分析也可得到类似结论。

4 小结本文以近年来环流持续异常最为显著的2003年6—8月为研究对象, 用统计分析与个例分析相结合的方式, 全面分析了NCEP EPS对夏季亚欧中高纬度地区500 hPa环流的中期预报效果。使用ACC和RMSE方法的检验结果表明, 集合平均小于7.5 d的预报均可视为可用预报, 相对于单一确定性预报, 时效延长了12 h以上。集合概率预报和确定性预报的ROC检验表明, 集合预报相对于采用单一确定性预报具有明显优势, 因为它可以利用多成员优势获得真正意义上的概率预报结果, 其效果明显优于单纯提高模式分辨率的方式。对阻塞个例的分析也证明了集合预报的上述优势。

致谢 本研究使用的预报资料由NOAA-NCEP Environ-mental Modeling Center提供, 实况分析资料由NOAA-CIRES Climate Diagnostics Center提供, 谨致谢忱!| [1] | 叶笃正, 黄荣辉. 长江黄河流域旱涝规律和成因研究. 济南: 山东科技出版社, 1996. |

| [2] | 陈静, 陈德辉, 颜宏. 集合数值预报发展与研究进展. 应用气象学报, 2002, 13, (4): 497–507. |

| [3] | 段明铿, 王盘兴. 集合预报方法研究及应用进展综述. 南京气象学院学报, 2004, 27, (2): 279–288. |

| [4] | Toth Z, Kalney E, Ensemble forecasting at NMC:The generation of perturbations. Bull Amer Meteor Soc, 1993, 74, (12): 2317–2330. DOI:10.1175/1520-0477(1993)074<2317:EFANTG>2.0.CO;2 |

| [5] | Molteni F, Buizza R, Palmer T N, et al. The ECMWF ensemble prediction system:methodology and validation. Q J R Meteorol Soc, 1996, 122: 73–119. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [6] | Houterkamer L, Lefaiver L, Derome J, et al. A system simulation approach to ensemble prediction. Mon Wea Rev, 1996, 124, (6): 1225–1242. DOI:10.1175/1520-0493(1996)124<1225:ASSATE>2.0.CO;2 |

| [7] | 李泽椿, 陈德辉. 国家气象中心集合预报数值业务系统的发展及应用. 应用气象学报, 2002, 13, (1): 1–15. |

| [8] | WMO. THORPEX—A Global Atmospheric Research Programme∥WMO Annual Report 2003, WMO-No.965, Geneva:WMO, 2004. |

| [9] | 张玲. 南方地区出现暴雨洪涝, 北方旱情相继得到缓和. 气象, 2003, 29, (9): 58–61. |

| [10] | Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull Amer Meteor Soc, 1996, 77, (1): 437–471. |

| [11] | 刘还珠, 张绍晴. 中期数值预报的统计检验分析. 气象, 1992, 18, (9): 50–54. |

| [12] | Kharin V V, Zwiers F W, On the ROC score of probability forecasts. J Climate, 2003, 16: 4145–4150. DOI:10.1175/1520-0442(2003)016<4145:OTRSOP>2.0.CO;2 |

| [13] | 皇甫雪官. 国家气象中心集合数值预报检验评价. 应用气象学报, 2002, 13, (1): 29–36. |

| [14] | Toth Z, Zhu Y J, Marchok T, The use of ensemble to identify forecasts with small and large uncertainty. Wea Forecasting, 2001, 16, (8): 463–477. |

2009, 20 (1): 56-61

2009, 20 (1): 56-61