2. 中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室, 北京 100081

2. State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

大连地处辽东半岛最南端, 渤海、渤海海峡、黄海北部环绕其周围, 背靠千山山脉, 其大陆性和海洋性的双重气候特征使其沿海附近年平均大雾日数超过60 d, 多以平流雾为主[1]。大雾是海上和沿海地区危险性天气之一, 它使影响地区的水平及垂直能见度降低, 严重影响海、陆、空交通安全。近两年, 因大雾造成的交通事故有增多趋势[2]。因此, 加强对大雾的分析研究, 提高监测、预报大雾的能力已越来越引起人们的关注。

有关雾的观测自20世纪80年代以来得到很大发展[3-5], 雾的研究和预报也取得了显著效果。吴洪等[6]分析1958-1994年北京地区的大雾特征时发现, 每年的11-12月及翌年2月是北京地区大雾多发季节, 多以辐射雾为主。宋润田等[7-8]利用多普勒声雷达实时资料研究了北京地区冬季辐射雾和平流雾边界层温度场和风场的结构特征, 结果表明:平流雾边界层逆温为多层逆温下的混合结构, 其强度与各逆温层上的偏北气流密切相关, 雾的维持和消散是动力和热力相互作用的结果; 辐射雾主要为一层逆温结构, 处于弱的均一风场中, 雾的维持和消散主要是热力作用的结果。近年来, 大雾过程的中尺度数值模拟研究取得了一些成果。樊琦等[9]和董剑希等[10]分别对珠江三角洲地区8月和北京地区12月的一次辐射雾过程进行了数值模拟, 研究了雾的形成和消散与地面长波辐射冷却及短波辐射加热之间的关系。石红艳等[11]对长江中下游地区冬季一次辐射雾过程进行了数值模拟, 研究了辐射雾的生消与大气辐射传输过程之间的关系。这些研究为当地大雾预报提供了理论依据。而有关大连及黄渤海域大雾的研究还不多, 且侧重于气候变化及特征的研究。张红岩等[12]对春季黄海海雾的年际变化进行分析研究, 结果表明:黄海位于气压正距平中心的后部和负距平中心的前部, 盛行风为南到东南东, 对流层中低层暖湿气流向极输送至黄海冷海域, 通常导致黄海春季多海雾发生。崔晶等[13]对威海市沿海大雾进行了气候统计分析和天气分析, 多以春夏季的海雾为研究对象。大连及其沿海地区春夏季盛行海雾, 冬季若有偏东气流的引导, 东部海洋的暖湿空气常造成辽东半岛及其附近海域的平流雾; 而华北东移或自东北地区向东南侵入的冷空气在湿度达到一定条件时极易使得上述地区产生辐射雾, 或是两者共生。大连及其沿海地区雾的种类复杂, 而雾的形成受特定环流背景、大气边界层的热力结构等多因子影响, 特别是雾在海上形成后, 由于海上测站缺乏, 很难真实反映海上能见度, 因此大雾预报仍然是业务工作中的难点。

本文利用NCEP/NCAR再分析资料、常规观测资料和GTS1型数字式探空仪探测资料, 通过对2007年2月20-22日辐射雾过程和2007年4月11-12日平流雾过程的动力和热力结构特征进行对比分析, 研究大雾的生消机制, 为提高黄渤海域及其沿岸大雾灾害天气预报预警能力提供一定参考。

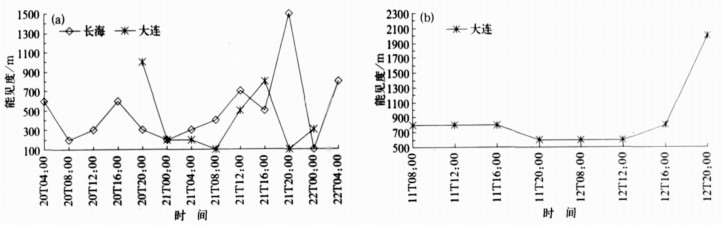

1 大雾过程天气概况2007年2月20-22日大连及其沿海出现了一次大范围持续性大雾天气过程。通过NOAA卫星监测到的大雾图像发现(图略), 20日上午雾区范围较大, 几乎笼罩了华北平原、辽东半岛及其沿岸的黄渤海域, 雾浓时大连局部地区的最大能见度只有30 m; 20日下午华北平原、大连西部及其沿海的雾浓度明显减小, 但大连东部及其沿海仍有大片雾区, 东部地区(长海站) 能见度低于100 m的大雾持续到22日中午(图 1a)。大雾期间, 华北平原、山东半岛北部、辽东半岛为弱气压场, 风速大多为2~4 m/s。大雾前及大雾期间大连地区以南到东南风为主, 当风向转为西南风时, 大雾逐渐消散。大连地区大雾前的最高气温和大雾期间的最低气温差在7℃以上, 贴地层的地面最高温度和最低温度差大于15℃, 夜间地面辐射冷却导致近地面空气层中的水汽凝结达到饱和产生大雾, 具有明显的辐射雾特征。

|

|

| 图 1. 2007年2月20-22日大连、长海(a) 和4月11-12日大连(b) 能见度演变 Fig 1. Evolution of visibility from Feb 20 to 22(a) and from Apr 11 to 12(b) in 2007 | |

2007年4月11-12日的NOAA卫星大雾监测图像表明, 大雾生成于黄海中、北部, 逐渐向西北扩展。11日晨, 大连东部地区的雾逐渐变浓, 沿海地区最差能见度在200 m左右(图 1b), 大连近海能见度在100 m左右。黄海北部的大片海域由于没有实时监测数据, 很难反映其能见度实况。大雾生成前, 大连地面位于低压环流北部, 盛行东到东南风, 风速多为2~4 m/s。大雾期间, 风向稳定为东到东南风, 风速逐渐加大, 在4~6 m/s之间, 有的超过8 m/s, 海上雾区随着向岸风向大连沿岸移动, 但雾区只是维持在山东半岛北部及辽东半岛南部地区, 渤海及其西部地区没有大雾。当风向转为偏北风时, 大雾逐渐消散。分析大连地区大雾前和大雾期间温度变化发现, 大雾前最高温度没有明显升高, 大雾期间最低温度在夜间和凌晨没有降低, 相反却略有升高。大雾是由暖湿空气移到温度较低的下垫面(陆地和海面) 冷却凝结达到饱和所形成的, 是属于平流冷却雾。

2 环流特征大连及其沿海大雾形成与当时大气环流条件密切相关。大雾前, 辽东半岛南部及黄渤海域盛行西北风。大雾期间, 中纬度地区盛行西南西的干暖气流, 阻挡了从贝加尔湖不断东南下的冷空气进一步南侵, 使从贝加尔湖东移的大陆高压脊与山东半岛北部东北-西南向的高脊合并维持在东北地区(图略)。

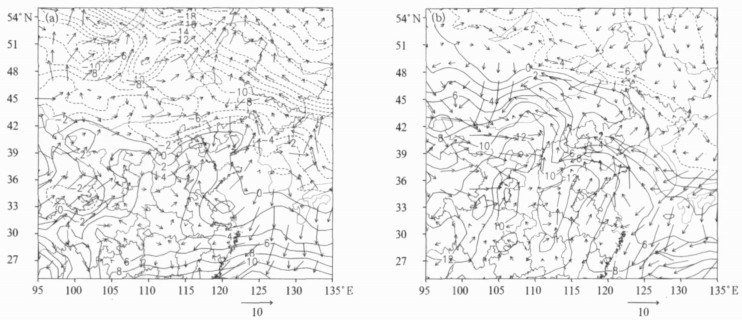

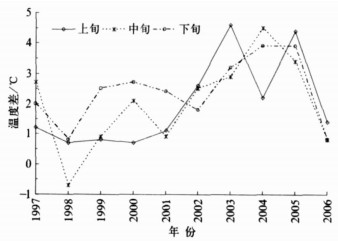

对流层低层以下的大气层结和地面的天气形势直接影响着大雾的发展和维持。2007年2月下旬和4月中旬两次大雾发生期间, 山东半岛北部和辽东半岛在对流层低层始终为暖气团所占据(图 2), 这有利于低层逆温层的形成和维持。以渤海海峡附近的北隍城作为大连渤海海峡代表站, 1997-2006年2月中下旬, 旬平均温度与旬平均海表温度的差值均小于0℃(图略), 大连20日下午开始海表温度比气温高1~2℃, 表明环大连的渤海、渤海海峡为暖水域。2007年2月20日至22日晨, 地面长江口以北的东部海域为强大的冷高压区, 低层暖平流及大连近海暖水团作用, 使地面冷高压强度减弱, 系统内的风速减小[14-15]。夜间, 高压控制下的晴空区及高压西侧的暖湿气流, 在地面辐射冷却作用下, 有利于辐射雾的形成和维持(图 2a)。分析小长山(位于大连东北部的黄海北部海域) 4月旬平均气温与平均海表温度差值发现, 山东半岛北部成山头以东的海面及大连的周边海域为冷水团所占据(图 3)。2007年4月11-12日, 大连的海表温度比气温低1~2℃, 地面温度夜间明显高于白天, 没有辐射冷却作用, 有利于平流冷却雾的形成。大雾期间, 大连位于山东半岛低压环流的东北侧, 其上空与近地面的暖空气相叠置, 这使得东南风加大, 大范围的空气平流运动有利于其东南部的雾区向大连东南沿海地区靠近。这与文献[16]关于我国邻海海雾的研究结果, 即在海雾逐渐增多的季节辐射雾难见于海上是一致的。

|

|

| 图 2. 2007年2月20日08:00(a) 和4月11日08:00(b)850hPa温度场(单位:℃) 和1000hPa风矢量场(单位:m/s) Fig 2. Temperature at 850hPa (unit:℃) and wind field at 1000hPa (unit:m/s) at 08:00 on Feb 20, 2007(a) and 08:00 on Apr 11, 2007(b) | |

|

|

| 图 3. 小长山4月旬平均气温与平均海表温度的差值 Fig 3. The difference of ten-day average temperature and sea-surface temperature in Apr of Xiaochangshan | |

3 大雾特征

2007年2月20日夜间开始, 受华北地区东移的弱冷空气影响, 大连地区及黄渤海域出现辐射雾, 大连的雾自2月20日20:10(北京时, 下同) 持续至22日01:21, 期间的最小能见度为100 m。2007年4月10日生成于山东半岛以东的黄海北部的大雾, 随着向岸风向大连地区移动, 大连东部地区及渤海海峡以东的海区11日早晨开始能见度逐渐降低。大连的雾从11日07:39持续至21:40, 后转为雷阵雨, 12日07:39开始起雾, 至19:40结束, 期间的最小能见度为400 m。

3.1 近地面要素特征辐射雾期间, 大连地面相对湿度在98 %以上, 温度日较差大于7℃, 盛行南到东南风, 风速为2~4 m/s, 微风和夜间的辐射降温有利于水汽凝结成雾。平流雾期间, 大连地面相对湿度在96 %以上, 气温变化不明显, 夜间的气温反而略有升高, 风向为东到东南风, 风速为4~6 m/s, 有时超过8 m/s, 较大的向岸风有利于海上的暖湿空气输送到大连地区(大连近海4月为冷水域), 冷却凝结饱和形成雾。

低空水汽的积聚为辐射雾或平流雾的生成提供了充分的水汽条件。由温度和风速的最佳成雾条件可以看出辐射雾和平流雾的差异。

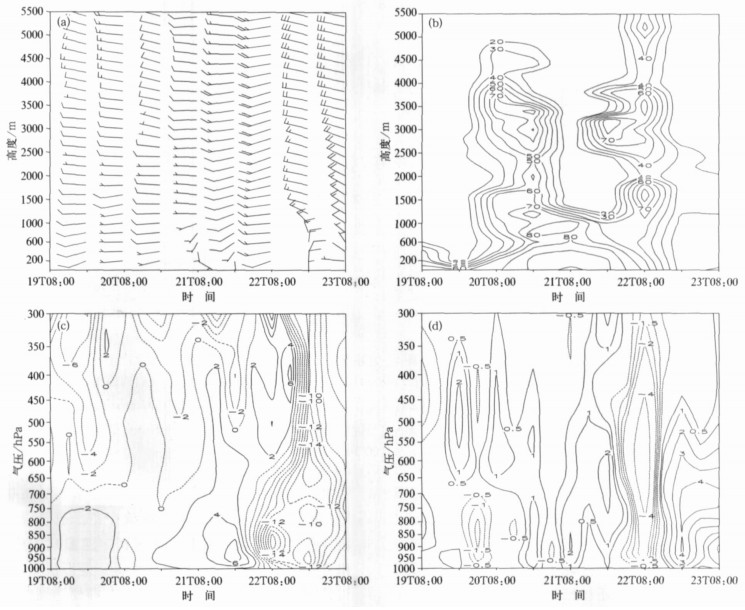

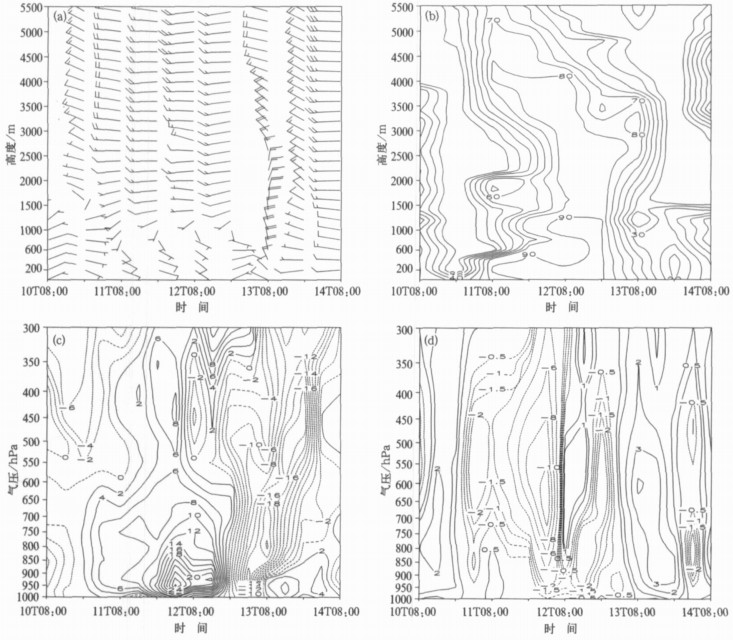

3.2 大雾形成前的特征低层充足的水汽和稳定的大气层结有利于大雾形成。GTS1型数字式探空仪探测资料表明, 辐射雾前(2月20日20:00前), 大连上空1800 m (800 hPa) 以上各层的风向为一致的西北风, 1400 m (850 hPa) 以下为西南偏西风(图 4a), 大连地面至300 m (975 hPa) 高度的大气相对湿度超过90 %。低层的暖湿空气与中高层的干冷空气分别在弱的辐合上升运动和下沉运动区内, 冷空气的下沉和暖空气的上升, 有利于大气层结趋于稳定(图 4b~d), 300 m湿层以下的大气已建立逆温层(图略), 夜间的辐射降温有利于雾的形成。平流雾前(4月11日08:00前), 900 m (900 hPa) 以下为东南风, 将东部海上的水汽输送至大连地区, 且堆积在350 m (965 hPa) 以下的低层大气中(图 5a~b), 为大雾的形成提供水汽条件。1000 m (890 hPa) 以上由东北风转为偏北风(图 5a), 干冷空气下沉(图 5b~d) 压缩增温, 在150 m以下已有弱的逆温结构, 但最大逆温强度不超过1℃/100 m (图略), 近地层主要是由大连周边的冷海域与其上空的暖空气形成的平流逆温层。稳定的大气层结, 阻止了动量和热量的垂直交换, 不利于湍流混合的发生, 有利于低空积聚的水汽在冷水团的作用下冷却凝结成雾。

|

|

| 图 4. 2007年2月19日08:00-23日08:00大雾期间大连的风场(a)、相对湿度(单位:%) (b)、大雾区域平均温度平流(单位:10-5K·s-1) (c) 和垂直速度(单位:10-1Pa·s-1)(d) 时间剖面图 Fig 4. The wind (a) and relative humidity (unit:%) (b) from sounding of Dalian, the time cross-section of mean temperature advection (unit:10-5K·s-1)(c) and vertical velocity (unit:10-1Pa·s-1)(d) from 08:00 19 Feb to 08:00 23 Feb 2007 in fog region | |

|

|

| 图 5. 2007年4月10日08:00-14日08:00大雾期间大连的风场(a)、相对湿度(单位:%)(b)、大雾区域平均温度平流(单位:10-5K·s-1)(c) 和垂直速度(单位:10-1Pa·s-1)(d) 时间剖面图 Fig 5. The wind (a) and relative humidity (unit:%)(b) from sounding of Dalian, the time cross-ssection of mean temperature advection (unit:10-5K·s-1)(c) and vertical velocity (unit:10-1Pa·s-1)(d) from 08:00 10 Apr to 08:00 14 Apr 2007 in fog region | |

平流雾和辐射雾的形成都需要低空水汽的积聚和稳定的大气层结, 但水汽通道和逆温层的形成过程有一定差异。辐射雾的水汽来自西南或东南暖湿气流, 低层暖湿空气上升与中高层干冷空气下沉形成逆温结构, 近地层还包括辐射逆温和湍流逆温过程; 平流雾的水汽主要来自东部海面, 干冷空气下沉压缩增温建立了逆温层, 近地层主要是平流逆温。

3.3 大雾发展维持的特征稳定的大气层结, 雾层上“暖干层”的阻挡, 是大雾发展持续的重要因子。当边界层顶部至对流层下层大气出现逆温或等温状态时, 低层水汽凝结物不易扩散到高空, 有利于雾的持续存在。逆温层的开始高度直接影响大雾的发展维持。逆温层太低, 饱和空气层的厚度小, 不易形成大雾。逆温层太高, 空气层的厚度大, 很难达到整层饱和, 即便达到饱和状态, 形成的多为阴雨天气。

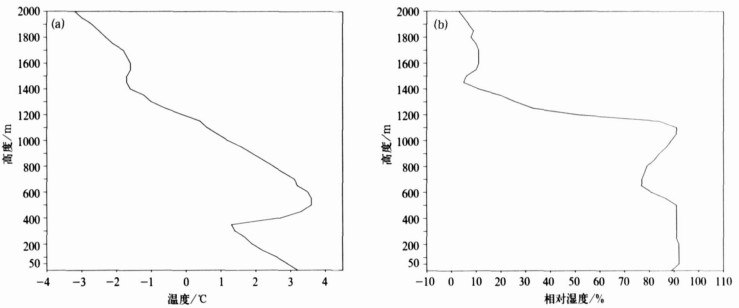

辐射雾发展期间(2月20日20:00-21日08:00), 地面至1000 m (890 hPa) 持续的偏南气流及地面的东南偏东风, 使大连地面至500 m (950 hPa) 高度大气的相对湿度在90 %以上(地面观测为100 %), 雾层厚度由300 m增加到500 m。雾层上至对流层中低层的暖干空气下沉增温, 叠置在雾层上(图 4), 有利于大气稳定层结的维持和低空水汽的积聚, 逆温层厚度由200 m上升至600 m, 最大逆温强度超过2℃/100 m (图 6a~b), 能见度降至100 m以下, 大雾发展加强。辐射雾维持期间(21日08:00至21日20:00), 地面至300 m (970 hPa) 为南到东南风(图 4b~c), 相对湿度在90 %以上(地面观测是100%) 的厚度仍有300 m (图略)。雾层上仍有暖干空气, 且以下沉运动为主(图 4b~d), 使雾层内的逆温状态维持(逆温强度为2℃/100 m), 阻止了近地层饱和水汽向上扩散及湍流加强, 大雾持续, 最低能见度不足100 m。同时, 高空水汽输送加强, 4600 m (560 hPa) 以下转为西南风, 2400 m (750 hPa) 以上风速超过12 m/s, 在3200 m (670 hPa) 附近出现另一个湿中心(相对湿度≥80 %), 说明低层的垂直扰动逐渐加强。

|

|

| 图 6. 2007年2月21日08:00大连温度(a) 和相对湿度(b) 廓线 Fig 6. The temperature (a) and relative humidity (b) from sounding of Dalian at 08:00 21 Feb 2007 | |

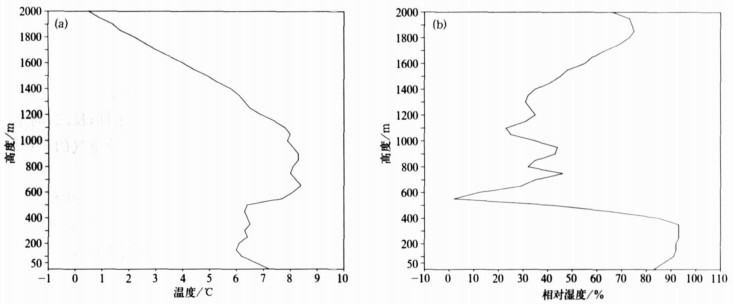

平流雾期间(4月11日08:00-11日20:00前), 地面至800 m (920 hPa) 以下为持续的东南风, 东部海面的水汽输送使大连地面至500 m (950 hPa) 的相对湿度在90 %以上(地面观测是100 %), 低层的强暖平流与下沉运动区相对应, 中上层的弱冷平流处于上升运动区(图 5), 不利于低空逆温的发展, 逆温强度明显低于2月大雾期间, 雾层内有2个弱的逆温层(最大逆温强度均不超过1℃/100 m, 图 7a)。但雾层上的湿度迅速减弱, 温度廓线呈明显递增状态(图 7b), 暖干空气层使大连地区及其沿海出现能见度小于600 m的大雾。11日20:00-12日08:00, 3000 m (700 hPa) 以上的西北偏西气流转为一致的西南偏西气流(图 5a), 表明中高层的水汽输送逐渐加强。强辐合上升运动区向上伸展至对流层上层(图 5d) 积聚在大连低空的水汽向上输送, 大于80 %的湿层高度由600 m (940 hPa) 伸展至4000 m (600 hPa) 附近(图 5b), 湿层高度超过700 hPa。虽然900 m (900 hPa) 以下仍有逆温层(最大逆温强度不超过1℃/100 m), 但湿层太厚, 大连地区的大雾减弱消散, 转为雷阵雨天气。12日08:00至20:00前, 辐合上升运动明显减弱, 大于80 %的湿层高度由4000 m (600 hPa) 降至2800 m (700 hPa) 附近, 大于90 %的湿层高度降至1400 m以下(图 5b)。低层暖湿空气的辐合上升与中高层弱干冷空气的下沉(图 5c~d), 有利于逆温层的发展维持。雾层上的温度递减率明显增大, 逆温层开始高度维持在400~600 m之间(图略), 大连地区又出现能见度不足400 m的大雾。

|

|

| 图 7. 2007年4月11日08:00大连温度(a) 和相对湿度(b) 廓线 Fig 7. The temperature (a) and relative humidity (b) from sounding of Dalian at 08:00 11 Apr 2007 | |

平流雾和辐射雾期间, 雾层内特别是近地层风向相同, 但平流雾雾层内的风速是辐射雾的两倍, 这与其成雾机制相关。

低空的逆温结构, 雾层上的“暖干盖”, 相对湿度超过80 %的湿层厚度不超过700 hPa, 逆温层的开始高度低于925 hPa, 是辐射雾和平流雾维持发展的共性, 其最高逆温层开始高度分别为960 hPa和950 hPa, 与华北地区大雾期间的逆温层高度(950 hPa) 相差不大[17-18]。雾层下的相对湿度在95 %以上, 雾层上的对流层中下层的相对湿度在50 %以下时, 大雾维持发展。当湿层高度向上伸展至700 hPa以上(相对湿度超过90 %的厚度高于850 hPa) 时, 说明辐合上升运动加强, 反而不利于大雾的维持。这与文献[16]中相对湿度在边界层为大值区, 在对流层中下层明显减小时, 更有利于雾维持的观点一致, 但“暖干层”的起始位置有所不同。

平流雾和辐射雾期间的逆温强度、逆温层数及雾层厚度、最低能见度不同。辐射雾期间, 雾层内有一个逆温层, 逆温强度大, 边界层高度由雾层顶部降至雾层底部; 雾层以上的湿度递减缓慢, 暖干气流较弱; 雾层厚度逐渐下降, 最低能见度小于100 m。平流雾期间, 雾层内有多个逆温层, 逆温强度不大, 边界层高度稳定; 雾层以上的湿度递减迅速, 暖干气流较强; 雾层厚度逐渐升高, 最低能见度小于400 m。

3.4 大雾消散的特征辐射雾消散阶段(2月21日20:00-22日08:00), 对流层为一致的西南风, 在200 m (925 hPa) 以上风速均大于15 m/s (图 4a), 高空水汽输送更强。同时, 雾区上空的辐合上升运动加强, 上升运动伸展至对流层中上层, 雾层以上的大气湿度迅速增加, 最大湿度中心东北移至雾区上空700 hPa的高度(图 4b), 近地层的相对湿度逐渐减小, 22日08:00已小于65 % (大连近海的相对湿度>90 %)。期间温度递减率明显减小, 最大逆温强度低于0.8℃/100 m (图略)。垂直扰动的增强, 逆温层和雾层上“暖干层”的减弱消失, 使大连及其沿海能见度小于1000 m的浓雾逐渐消失, 转为轻雾(能见度在1~10 km之间), 但为22日上午大连地区的降雨提供了必要的水汽条件。22日11:00后, 逆温层的开始高度超过700 m (925 hPa), 大连地区高空和地面转为一致的偏北风, 且为下沉的干冷空气控制(图 4), 轻雾消散。

平流雾消散阶段(4月12日20:00前后), 地面至600 m (925 hPa) 的大气转为东北偏北气流(图 5a), 雾区已侵入冷平流(图 5c), 尽管低层大气仍维持逆温结构, 但逆温层开始高度增加, 逆温梯度减小(图略), 大雾消散, 大连地区转为小雨天气。

两次大雾过程消散阶段的特征分析表明, 动力和热力作用对大雾消散的影响相同。当辐合上升运动加强、低空水汽伸展至对流层中层时, 大连地区及其沿海由大雾转为阴雨天气; 当地面转为偏北气流、低层有冷平流侵入时, 大连地区及其沿海大雾逐渐消散。

4 小结在对比分析大连及其沿海地区辐射雾和平流雾过程的实况资料基础上, 诊断分析了大雾期间的环境场和动力、热力特征, 揭示了大雾形成、发展维持和消散的机制。结果表明:

1) 大气环流直接影响大雾的生消。高空中高纬度的纬向暖干气流阻挡了北方强冷空气的南下, 对流层中下层西南暖湿气流的持续输送, 为大雾的形成提供了有利的水汽和风场条件; 反之, 高空中高纬度若为一致的偏北气流, 较强冷空气的东移南下, 有利于持续大雾的消散。

2) 大雾发展阶段大连地区上空的大气层结呈稳定状态, 雾层内有明显的逆温结构, 逆温层高度在960~950 hPa之间。雾层与其上的暖干气流上下叠置, 有利于大雾的维持。

3) 特定的风向和适度的风力是大雾生成和维持的重要因子。偏南风或偏东风将暖湿空气输送至大连上空, 为大雾的形成提供充足的水汽。大雾的减弱和消散是热力和动力共同作用的结果。

4) 黄渤海的海温分布与大连及其沿海的大雾密切相关。冬季, 渤海及渤海海峡为暖水区, 使地面冷高压进一步增温变性, 有利于辐射雾的形成发展。4月中旬后, 渤海海峡和黄海北部通常为冷水中心, 有利于平流雾的形成和维持。

| [1] | 刘小宁, 张洪政, 李庆祥, 等. 我国大雾的气候特征及变化初步解释. 应用气象学报, 2005, 16, (2): 220–271. |

| [2] | 张飒, 冯建设. 济青高速公路大雾天气气候特征及其影响. 气象, 2005, 31, (2): 70–73. |

| [3] | 杨中秋, 许绍祖, 耿骠. 舟山地区春季海雾的形成和微物理结构. 海洋学报, 1989, 11, (4): 431–438. |

| [4] | 黄玉生, 许文荣, 李子华, 等. 西双版纳地区冬季辐射雾的初步研究. 气象学报, 1992, 50, (1): 112–117. |

| [5] | 李子华, 黄建平, 彭虎. 1996年南京连续5天浓雾的物理结构特征. 气象学报, 1999, 57, (5): 622–631. |

| [6] | 吴洪, 柳崇健, 邵洁, 等. 北京地区大雾形成的分析和预报. 应用气象学报, 2000, 11, (1): 123–127. |

| [7] | 宋润田. 平流雾和辐射雾时边界层温度场及风场结构特征的对比分析. 海洋预报, 2000, 17, (3): 11–20. |

| [8] | 宋润田, 金永利. 一次平流雾边界层风场和温度场特征及其逆温控制因子的分析. 热带气象学报, 2001, 17, (4): 443–451. |

| [9] | 樊琦, 王安宇, 范绍佳, 等. 珠江三角洲地区一次辐射雾的数值模拟研究. 气象科学, 2004, 24, (1): 1–8. |

| [10] | 董剑希, 雷恒池, 胡朝霞, 等. 北京及其周边地区一次大雾的数值模拟及诊断分析. 气候与环境研究, 2006, 11, (2): 175–184. |

| [11] | 石红艳, 王洪芳, 齐琳琳, 等. 长江中下游地区一次辐射雾的数值模拟. 解放军理工大学学报(自然科学版), 2005, 6, (4): 404–408. |

| [12] | 张红岩, 周发琇, 张晓慧. 黄海春季海雾的年际变化研究. 海洋与湖沼, 2005, 36, (1): 36–42. |

| [13] | 崔晶, 楮昭利. 威海市沿海大雾的特点及预报. 气象科技, 2001, 29, (4): 55–57. |

| [14] | 何立富, 李峰, 李泽椿. 华北平原一次持续性大雾过程的动力和热力特征. 应用气象学报, 2006, 17, (2): 160–168. |

| [15] | 何立富, 陈涛, 毛卫星. 华北平原一次持续性大雾过程的成因分析. 热带气象学报, 2006, 22, (4): 340–350. |

| [16] | 王彬华. 海雾. 北京: 海洋出版社, 1983: 1-352. |

| [17] | 功学忠, 方玉玲. 北京城近郊秋雾的分析及预报. 北京气象, 1998, (2): 11–15. |

| [18] | 康志明, 尤红, 郭文华, 等. 2004年冬季华北平原持续大雾天气的诊断分析. 气象, 2005, 31, (12): 51–56. |

2009, 20 (1): 28-35

2009, 20 (1): 28-35