2. 福建省气象科学研究所, 福州 350001

2. Quanzhou Meteorological Bureau, Fujian Province, Quanzhou 362000

雾是低层大气发生凝结而使近地面空气中富含液态水滴的一种天气现象, 是影响地面能见度的最主要因素。与在陆地上生成的陆雾相比海雾具有自身特点, 比如海雾主要以平流雾形式出现, 海雾一旦形成, 其浓度和厚度都较大, 且水平范围广。海雾给海上交通运输、海洋渔业生产、海洋工程开发、海上军事活动等造成很大影响, 海上出现大雾时能见度极低, 常常会使海上船只发生碰撞、触礁、搁浅或者偏离航线, 甚至会造成海难事故, 严重影响着海上作业人员的人身安全, 因此海雾也是一种常见的灾害性天气现象。

常规海雾监测的主要手段是依靠沿海地区稀疏的地面观测站点, 由于受到观测站点分布限制, 这种监测手段很难反映大范围海雾的分布状况。卫星遥感技术具有覆盖范围广、实时性强、信息源可靠等诸多特点, 在监测海雾的时空变化方面具有很大优势, 可为海雾动态监测研究提供一种方便的现代化观测手段。国外利用卫星遥感技术开展雾的监测研究起步比较早, 1974年Gurka[1]首次提出用遥感影像中的亮度来估算雾消散的时间。1984年Eyre等[2]利用NOAA/AVHRR的中红外和远红外通道的亮温差异来监测雾。1995年Ellord[3]利用GOES卫星两个红外通道亮温进行雾的识别研究并对识别模式中存在的技术缺陷进行分析。国内开展雾的遥感监测研究起步较晚, 1988年郑新江[4]采用NOAA/AVHRR和GMS-3云图分析了黄海海雾的特征和动态变化。居为民等[5]利用两种卫星资料遥感监测沪宁高速公路大雾取得了较好的效果。李亚春等[6]采用GMS-5卫星的可见光与红外通道资料尝试对白天低层云雾进行遥感识别和监测。陈伟等[7]根据雾的光谱和纹理结构特征, 采用差分盒维数计算模型对GMS-5影像上的云雾进行分离并取得了较好效果。孙涵等[8]于2004年给出利用气象卫星遥感数据识别云雾的具体指标。随着新一代卫星传感器MODIS的广泛应用, 马慧云等[9]、陈林等[10]分别根据云雾在MODIS可见光和红外通道的光谱辐射特征采用阈值法开展雾的监测研究, 并认为MODIS数据在雾监测方面具有较大潜力。在海雾监测方面, 鲍献文等[11]阐明了全天候海雾遥感监测系统的设计原则与流程框架, 并利用GMS-5和NOAA卫星数据对2001年4月17-18日的黄海海雾进行了个例监测试验, 取得了较为理想的监测结果。从国内外关于雾的遥感监测研究文献看, 主要是针对陆地上的雾[1-3, 5-10], 对于海雾监测研究相对较少[4, 11], 特别是应用MODIS数据开展海雾遥感监测的研究迄今为止还鲜见报道。

在我国台湾海峡因为海雾造成的海上交通事故并不罕见, 随着福建沿海海上交通运输和海洋捕捞业的发展, 人们对海雾天气倍加关注, 因此准确监测台湾海峡海雾的分布及其生消动态变化, 以便减少海雾灾害造成的经济损失具有重要的战略意义。本文利用MODIS传感器的多通道观测资料, 以我国台湾海峡为示范研究区尝试对海雾进行遥感识别和监测, 为相关部门减灾防灾提供可靠的决策依据。

1 研究区与数据 1.1 研究区海雾概况台湾海峡位于我国台湾省与福建省之间, 是连接我国东海与南海的重要航道, 同时也是我国国防前哨和军事设防的重要海域, 整个台湾海峡呈东北-西南走向。台湾海峡属于亚热带海洋性季风气候, 独特的地理条件造成该海域终年湿润温和, 对雾的生成非常有利。在冬春季节来自台湾海峡北部的沿岸冷洋流使海洋表面温度降低, 低层大气相对较为稳定, 这时如果有来自台湾海峡南部的暖湿气流流到相对较冷的海洋表面时, 低层大气容易达到饱和状态从而极易形成海雾。而在夏秋季节台湾海峡主要受西南季风控制, 气温高、绝对湿度大, 但相对湿度较小, 成雾机会较少。根据文献[12-15]统计, 台湾海峡及沿岸的海雾大多属于平流雾, 全年雾日可达20 d以上, 冬春季是台湾海峡的雾季, 并以3-5月出现最为频繁。海雾的形成和消散与海洋环境密切相关, 由于海表温度日变化较小, 因此只要有暖湿气流不断流过海面, 则海雾就可以持久不消, 在台湾海峡海上连续3~4 d海雾弥漫的天气现象时有发生。

1.2 数据来源与预处理MODIS是美国新一代对地观测系统(EOS) 两颗在轨业务卫星TERRA和AQUA上的中分辨率成像光谱仪, 具有空间覆盖面广和观测频次高的优势。本研究的MODIS原始数据来源于福建省气象科学研究所卫星资料接收站, 采用北京星地通公司提供的ShineTek软件包进行预处理, 预处理具体包括解包与归整、高精度地理定位、多通道定标校正, 最后生成HDF格式的1B级数据文件, 将1B级数据进行投影变换, 最后生成地面分辨率为250 m×250 m的LD2格式台湾海峡区域局地数据集。地面气象观测数据来源于福建省气象局, 主要包括福建沿海霞浦、平潭、崇武、厦门和东山5个气象观测站点的能见度、云状、云量和云高等数据。

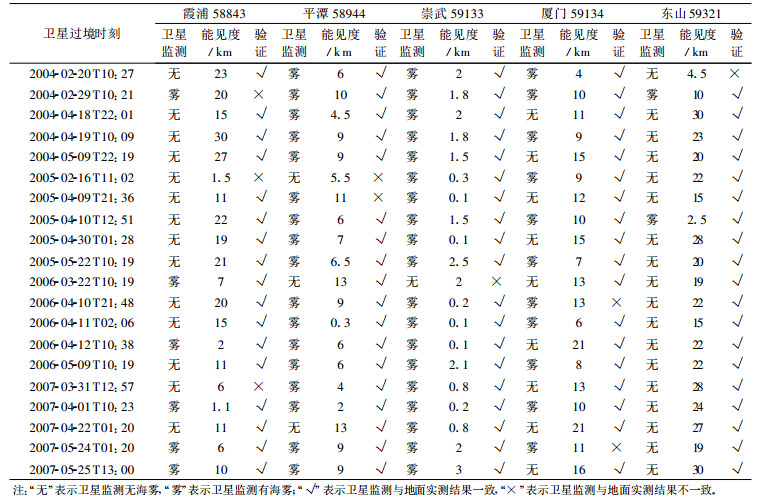

2 海雾卫星遥感监测模型 2.1 白天海雾光谱辐射特征实验研究表明[16-17]云雾粒子尺度由1~100 μm之间的液态水滴或者冰晶组成, 其中雾粒子尺度在1~10 μm之间, 比云粒子尺度小得多, 由于粒子尺度差异使得云和雾在卫星影像中所表现出来的纹理特征明显不同。图 1为采用红(MODIS通道1)、绿(MODIS通道2)、蓝(MODIS通道1) 合成方式得到的卫星彩色影像, 海雾区呈现为纹理较均匀和光滑、起伏较小、边界较为清晰和整齐的区域(图 1a), 而云区呈现为纹理比较粗糙和散乱、起伏较大、边界破碎而零乱的不规则区域(图 1b), 因此海洋上空雾区和云区具有明显不同的纹理特征。另外在MODIS影像中海雾区比云区显得暗且亮度变化不大, 而云区特别是中高云区则由于反照率高显得很明亮, 并且由于云顶高低起伏较大而显得亮度变化也很大, 了解海雾和云的不同纹理特征有助于从卫星影像中直接对海雾进行目视解译。

|

|

| 图 1. MODIS卫星影像中海雾区和云区的不同纹理特征 (a) 2007年5月24日, (b)2007年1月12日 Fig 1. The different texture characteristic of sea fog and cloud in MODIS images on May 24, 2007 (a) and January 12, 2007(b) | |

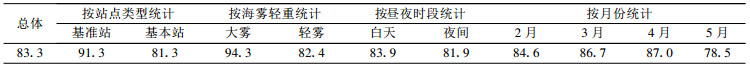

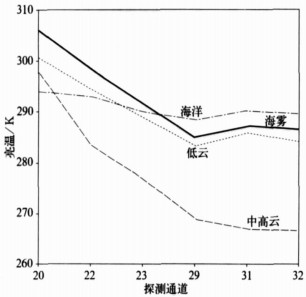

MODIS传感器共有36个探测光谱通道, 在MODIS的可见光和近红外探测通道(近红外也称光红外或者短波红外, 在性质上与可见光相似), 传感器接收到的辐射主要来自下垫面对太阳辐射的反射和大气对太阳辐射的散射, 而下垫面自身的长波辐射可以忽略[18]。通过对我国台湾海峡2004-2007年不同月份共96个时相的MODIS卫星数据进行统计分析, 得到海洋、中高云、低云和海雾等不同下垫面在MODIS可见光和近红外探测通道的平均反射率(图 2)。卫星传感器观测到的反射率与太阳辐射的波长、入射角的大小、下垫面的颜色和粗糙度等密切相关, 从图 2可以看出在MODIS的可见光通道1, 3, 4和近红外通道2, 5, 中高云的反射率明显大于低云和海雾的反射率, 而在近红外通道6~7和17~19中高云的反射率变化曲线较为复杂, 但总体上中高云的反射率也明显大于低云和海雾。低云和海雾的反射率明显大于海洋反射率, 海洋表面反射率特别低, 这主要与海洋表面较平坦以及海水对近红外波段具有强大的吸收作用所致。然而纵观图 2中的10个可见光和近红外探测通道, 发现除了在通道17, 18, 19海雾的反射率明显小于低云, 在其他通道海雾与低云的反射率均无明显的规律或者特征可循。

|

|

| 图 2. 不同下垫面在MODIS探测通道的反射特性 Fig 2. The reflect characteristic of different earth surface on MODIS channels | |

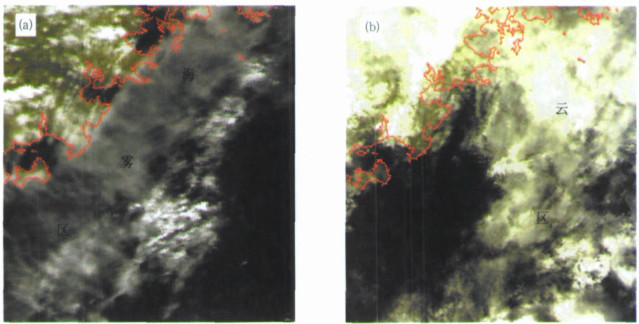

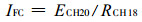

MODIS的中红外探测通道处于太阳辐射光谱与地球大气辐射光谱的相互重叠区, 因此在白天卫星传感器接收到的辐射中既有来自下垫面自身的长波辐射, 又包含下垫面对太阳辐射的反射和大气对太阳辐射的散射, 二者都不能忽略[18]。在MODIS的远红外探测通道, 卫星传感器接收到的辐射主要来自下垫面自身的长波辐射, 而太阳辐射可以忽略[18]。通过对台湾海峡2004-2007年不同月份共96个时相的MODIS卫星数据进行统计分析, 得到海洋、中高云、低云和海雾等不同下垫面在MODIS中红外和远红外探测通道的平均亮温(图 3)。从图 3可以看出在远红外波段通道29, 31, 32中高云的云顶亮温明显低于其他下垫面(由于台湾海峡云系大多属于暖性云系, 其云顶亮温不会很低), 而低云和海雾顶部亮温趋近于海洋表面亮温。中高云在通道29的亮温大于通道31的亮温, 而低云和雾则相反, 这是由于中高云特别是高云一般属于冰晶云, 而低云和雾一般属于水滴云, 冰云在8.5 μm处(对应MODIS的通道29) 的吸收增长比在11 μm处(对应MODIS的通道31) 要小, 而水云的情况恰好与冰云相反[19-20]。一般由于雾比低云更靠近洋面, 雾顶高度也不及低云顶高, 因此雾顶亮温要比低云的云顶亮温略高, 但总的来看海洋、低云和海雾在远红外通道的亮温差异并不显著, 然而在中红外通道20, 22, 23这种亮温差异却很明显。Daniel等[21]的研究结果表明:白天云雾在中红外通道反射太阳辐射的强度依赖于云雾粒子的尺度, 粒子尺度越小其反射强度越大。刘健等[16]的研究结果也认为中红外通道反射率大值区与大雾区之间有良好的对应性, 由于大部分雾粒子的尺度小于低云和中高云, 并且雾粒子的尺度与中红外通道(3.7 μm) 有良好的对应性, 因此雾在中红外通道反射的太阳辐射比低云反射的太阳辐射大。

|

|

| 图 3. 不同下垫面在MODIS探测通道的辐射特性 Fig 3. The radiation characteristic of different earth surface on MODIS channels | |

2.2 海雾监测模型的建立

MODIS的探测通道覆盖了从可见光到远红外的光谱范围, 充分利用其多光谱的探测数据可为海雾监测提供十分有利的手段。从以上对海雾的光谱辐射特征分析可知, 在台湾海峡海雾和低云及海洋和中高云之间在光谱辐射特征方面有着明显的区别, 而海雾与低云虽然在光谱辐射特征方面总体上较为相似, 但海雾与低云在可见光和中红外波段的某些通道存在有一些较为明显的差异, 这些差异可为有效分离海雾与低云提供依据。

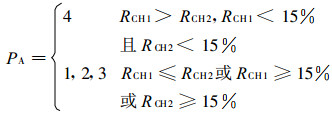

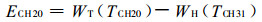

2.2.1 白天海雾监测模型白天可以充分利用可见光通道数据来分离海洋与云雾, 由于晴空无云下的水体对近红外波段具有强大的吸收作用, 因此MODIS的通道1的反射率(记为RCH1, 其余通道类推) 大于通道2的反射率, 对台湾海峡多年的MODIS数据进行统计分析后得到, 海洋的MODIS通道1和通道2的反射率一般小于15 %。设PA为MODIS像元的下垫面属性代码(PA=1为中高云; PA=2为低云; PA=3为海雾; PA=4为海洋), 台湾海峡白天海洋与云雾的分离算法是:

|

(1) |

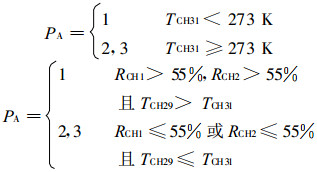

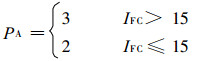

对于云雾如果通道31的云顶亮温(记为TCH31, 其余通道类推) 低于273 K则可直接判断为中高云, 从图 3可知, 中高云反射率明显高于低云和雾, 通过对大量不同性质云区进行统计分析表明, MODIS的通道1和通道2反射率55 %可以作为中高云及低云和雾有效分离的阈值指标, 综合MODIS可见光和红外通道的数据得出台湾海峡白天中高云及低云和雾的分离算法是:

|

(2) |

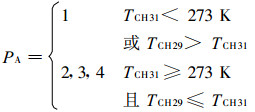

如何分离低云和海雾是准确提取海雾信息的关键, 从以上分析可知MODIS对海雾和低云有显著差异的探测通道特征主要体现在两个方面:第一是海雾在通道17, 18, 19的反射率小于低云; 第二是海雾在通道20反射的太阳辐射大于低云。为此, 引入一个海雾和低云的分离指标(IFC), 具体定义为中红外通道反射的太阳辐射与近红外通道反射率之比:

|

(3) |

式(3) 中, ECH20为MODIS的中红外通道20反射的太阳辐射, RCH18为MODIS近红外通道18的反射率。为了计算得到中红外通道反射的太阳辐射, 首先必须扣除下垫面发射的长波热辐射, 本文根据普朗克公式(假设云雾为理想黑体) 采用通道31热辐射算出的亮温反算出通道20的等效发射热辐射, 而通道20的总辐射减去下垫面等效发射热辐射后所得到的就是通道20反射的太阳辐射:

|

(4) |

式(4) 中, WT(TCH20) 是通道20总辐射, WH(TCH31) 是通道31在通道20上的等效热辐射。通过对台湾海峡多起典型海雾事件进行试验对比分析后得出, 对于海雾区其IFC值一般大于15, 因此台湾海峡白天海雾和低云的分离算法是:

|

(5) |

MODIS可见光探测通道在没有太阳辐射的夜间将失效, 因此本研究在夜间海雾监测模型中充分利用MODIS的红外探测通道数据, 为此选择MODIS红外通道中透过率在0.95以上的通道20, 22, 23, 29, 31和32作为监测模型的主要统计量。由于云顶亮温低于273 K则可直接判断为中高云以及夜间中高云的通道29和通道31同样具有明显的特征差异, 因此仍然采用通道29和通道31的云顶亮温对夜间中高云进行分离, 其算法是:

|

(6) |

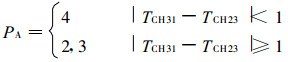

夜间中红外通道的辐射同其他红外通道的辐射一样, 主要是反映下垫面本身的热辐射。低层云雾在远红外通道的辐射特性类似于理想黑体, 几乎完全发射热红外辐射, 其比辐射率接近于1, 而低层云雾在中红外通道的比辐射率明显小于1 [18], 因此两者的差异会造成低层云雾在中红外和远红外亮温的差异, 即夜间低层云雾在中红外通道的亮温明显比在远红外通道的亮温低, 而海洋在这两个通道的亮温却基本相同。对晴空夜间海洋的MODIS红外探测通道亮温进行统计分析, 结果发现MODIS通道31与通道23的亮温差值一般不会超过1 K, 根据这种热辐射特征可以实现夜间低层云雾与海洋的分离, 其分离算法是:

|

(7) |

从云雾粒子尺度的特征来看, 雾中存在着大量粒子尺度在1~10 μm之间的微滴, 其粒子尺度比云粒子尺度小得多。由散射理论可知, 当粒子尺度与辐射波长大小相近时将发生米氏散射, 因此雾在中红外通道的散射作用相当明显, 而低云在中红外通道以及低云和雾在远红外通道的散射作用则相对较弱。根据能量守衡定律, 对于可以不考虑透射作用的较为浓厚的海雾, 由于散射作用造成海雾在中红外通道的吸收率等于发射率并且显著变小, 因此海雾在中红外通道的亮温明显小于低云。根据低云和海雾在中红外和远红外通道米氏散射的程度不同可以用来区别低云与海雾, 对台湾海峡夜间海雾事件进行试验对比分析后发现, 低云和海雾MODIS通道20, 22, 23, 29, 31, 32的亮温呈现出较为复杂的特征, 这可能是与低云和海雾中不同粒子尺度在不同探测通道中散射差异的复杂性有关, 但雾区通道20, 22, 23, 29的亮温与通道31, 32的亮温在总体上有明显差异, 也就是雾区各个中红外通道(包括通道29) 的亮温明显比各个远红外通道(通道29除外) 的亮温来得小, 而低云区这样差异则相对不明显。为此分别求出通道20, 22, 23, 29的平均亮温(记为TM) 和通道31, 32的平均亮温(记为TF) 并对平均亮温作进一步统计分析, 结果发现海雾的TF值比TM值均高出2 K以上, 而低云的TF值与TM值的差异一般不会超过2 K, 因此可以采用以下算法实现台湾海峡夜间海雾和低云的分离:

|

(8) |

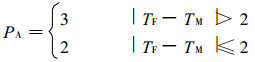

基于MODIS卫星数据的台湾海峡海雾遥感监测流程如图 4所示。

|

|

| 图 4. 台湾海峡海雾MODIS卫星遥感监测流程图 Fig 4. The flowchart of sea fog monitoring in Taiwan Strait using MODIS data | |

3 监测结果分析

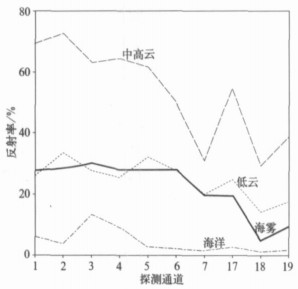

中国气象局《地面气象观测规范》将地面水平能见度低于1 km的视程障碍现象称为大雾, 地面水平能见度大于1 km而小于10 km的视程障碍现象称为轻雾。本研究从福建省沿海的气象观测台站中选取站址离海相距在1 km以内的霞浦、平潭、崇武、厦门和东山5个站点进行海雾遥感监测模型的地面验证和监测效果评价, 其中崇武是国家基准站, 能见度每小时观测1次, 其他4个站是国家基本站, 每天能见度仅在02:00(北京时, 下同), 08:00, 14:00和20:00进行观测。由于卫星过境时刻难以和地面观测时间保持一致, 为此在假定能见度随时间均匀变化的情况下采用以下方法得到卫星过境时刻对应的地面能见度及天气情况:①当卫星过境时刻地面前一个观测时次和后一个观测时次能见度相同, 则该能见度为卫星过境时刻的地面能见度, 卫星过境时刻的地面天气情况直接根据该能见度的大小判断为无雾、轻雾或者大雾; ②当卫星过境时刻地面前一个观测时次和后一个观测时次能见度不等同, 则根据卫星过境时刻和前一个或者后一个观测时次时间间隔的大小, 按线性比例折算得到卫星过境时刻的能见度, 再根据得到的能见度判断地面天气情况为无雾、轻雾或者大雾。

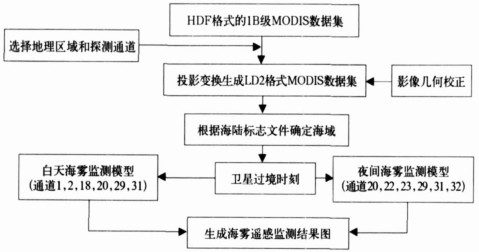

由于福建省MODIS卫星数据接收工作始于2004年, 本研究选择2004-2007年每年2-5月共515个站次的样本进行台湾海峡海雾监测地面验证分析与监测效果评价。首先在MODIS卫星影像上根据已建立的海雾遥感监测模型对台湾海峡海雾区域进行信息提取, 然后以所选取的福建沿海5个地面气象观测站的经纬度为中心, 以10 km (在250 m×250 m分辨率的MODIS影像中折合40个像元) 为半径, 判别该圆形区域内的海域是否监测到海雾, 并与地面观测的天气情况进行对比, 如果卫星监测结果与地面观测结果相吻合, 则海雾遥感模型监测结果为正确, 否则为错误。限于篇幅, 表 1只列出部分海雾MODIS遥感监测结果与地面观测结果的对比情况。图 5为台湾海峡白天和夜间海雾卫星遥感监测结果。

|

|

表 1 台湾海峡海雾MODIS遥感监测与地面观测对比验证结果 Table 1 The validation of sea fog MODIS monitoring in Taiwan Strait by meteorology observation data |

|

|

| 图 5. 台湾海峡海雾MODIS卫星遥感监测结果 Fig 5. The images of sea fog monitoring in Taiwan Strait using MODIS data | |

从515个样本的海雾监测结果来看, 卫星监测有海雾而相应地面气象观测站点实测能见度在10 km以下的, 也就是卫星监测结果与地面观测结果一致的有429个样本, 因此海雾卫星遥感监测模型的准确率为83.3 %。对卫星监测结果与地面观测结果不一致的86个样本进行分析, 结果发现在卫星监测无雾而地面观测有雾的53个样本中有31个样本在监测时直接识别为中高云。由于本研究算法是假设单一视场中只有一层云雾情况下进行的, 这种假设对于常规以云地分离为主要目的的情况基本合理, 但当以雾为主要识别对象时这种假设显然将带来不小的影响。多层云情况在台湾海峡经常出现, 而当出现多层云时雾必然在最下层, 地面观测有雾而卫星监测无雾的情况极有可能属于这种情况。从图 5b的监测结果来看, 霞浦和平潭地面观测有雾而卫星监测是中高云, 但从整个海域云雾分布的特点来看霞浦和平潭属于下层是海雾上层是云的可能性极大。

对验证情况的进一步统计分析结果见表 2。如果按地面观测站点的类型来统计, 崇武基准站的准确率为91.3 %, 而其他4个基本站的准确率仅为81.3 %, 由于基准站是每小时观测1次能见度, 而基本站是每6 h才观测1次能见度, 用基准站地面观测进行验证比较合适, 因此基准站的准确率高于基本站。如果按海雾的轻重来统计, 监测大雾的准确率显然优于监测轻雾。本海雾遥感监测模型在白天充分利用了MODIS可见光和红外探测通道, 能较准确地实现对低云和海雾的分离, 而夜间仅有红外探测通道, 因此白天准确率达83.9 %, 而夜间仅81.9 %。另外, 监测模型在5月的准确率明显低于其他月份, 这可能与5月台湾海峡正处于雨季而其云系较为复杂有关。

|

|

表 2 台湾海峡海雾MODIS遥感监测准确率统计结果(单位:%) Table 2 The statistical results of sea fog monitoring precision in Taiwan Strait using MODIS data (unit:%) |

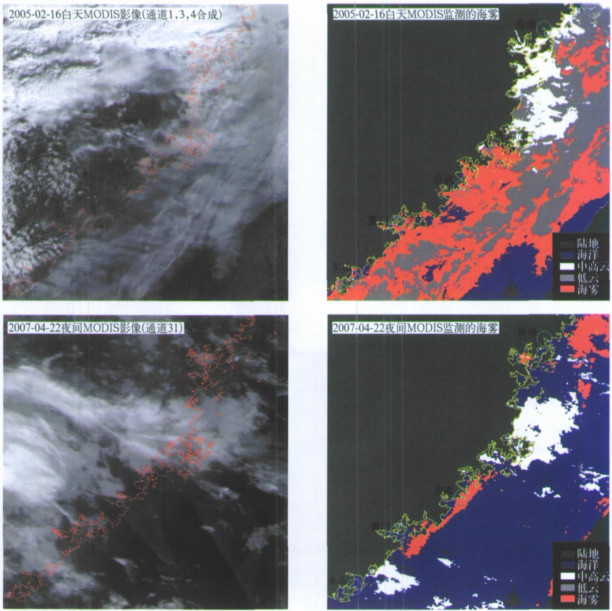

2004年2月19-20日厦门海域出现1次明显的海雾天气, 从2月19日15:00到20日整个上午浓厚的海雾使厦门海域能见度大大降低, 对海陆交通运输造成极大的影响, 厦门至鼓浪屿航线因大雾弥漫, 出现几十年来最长时间的停航事件, 造成2000多游客滞留在鼓浪屿上, 厦门机场也因这突如其来的大雾, 造成6个航班返航和备降。图 6是这次海雾天气过程的MODIS遥感动态监测结果, 图中箭头所指方向为海雾移动方向。从图 6可以看出, 2月19日13:00左右海雾正向厦门岛徐徐移来, 但尚未造成大的影响, 2月20日上午海雾笼罩厦门海域并开始向东南方向移去, 到了2月20日下午这次海雾影响已结束。

|

|

| 图 6. 2004年2月19-20日厦门海域海雾MODIS遥感动态监测结果 Fig 6. The images of fog MODIS dynamic monitoring in Xiamen sea during February 19-20, 2004 | |

4 小结

本文利用MODIS多通道探测数据建立海雾遥感监测模型, 并初步确定适合于台湾海峡区域海雾监测的通道组合及其量化监测指标, 从卫星遥感监测与地面观测的对比验证分析来看, 利用MODIS数据遥感监测海雾是可行的, 监测准确率可达80 %以上。

1) 本文所建立的海雾量化监测指标是建立在对2004-2007年我国台湾海峡MODIS数据的光谱辐射特征分析基础之上, 但由于云雾监测是一个十分复杂的问题, 因此在实际业务中必须注意海雾量化监测指标的动态性。

2) 由于夜间MODIS探测通道较少因而对于夜间海雾遥感监测准确率相对较低。另外多层云的客观存在也是影响海雾监测准确率的重要因素。

| [1] | Gurka J J, Using Satellite Data for Forecasting Fog and Stratus Dissipation. 5th Conference on Weather Forecasting and Analysis, 1974: 54–57. |

| [2] | Eyre J R, Brownscombe J L, Allam R J, Detection of fog at night using advanced very high resolution radiometer imagery. Meteorology Magazine, 1984, 113: 266–271. |

| [3] | Ellrod G P, Advances in the detection and analysis of fog at night using GOES multi-spectral infrared imagery. Wea Forecasting, 1995, 10, (3): 606–619. DOI:10.1175/1520-0434(1995)010<0606:AITDAA>2.0.CO;2 |

| [4] | 郑新江. 黄海海雾的卫星云图特征分析. 气象, 1988, 14, (6): 7–9. |

| [5] | 居为民, 孙涵, 张忠义, 等. 卫星遥感资料在沪宁高速公路大雾监测中的初步应用. 遥感信息, 1997, (3): 25–27. |

| [6] | 李亚春, 孙涵, 李湘阁, 等. 用GMS-5气象卫星资料遥感监测白天雾的研究. 南京气象学院学报, 2001, 24, (3): 343–349. |

| [7] | 陈伟, 周红妹, 袁志康, 等. 基于气象卫星分形纹理的云雾分离研究. 自然灾害学报, 2003, 12, (2): 133–139. |

| [8] | 孙涵, 孙照渤, 李亚春. 雾的气象卫星遥感光谱特征. 南京气象学院学报, 2004, 27, (3): 289–301. |

| [9] | 马慧云, 李德仁, 刘良明, 等. 基于MODIS卫星数据的平流雾检测研究. 武汉大学学报(信息科学版), 2005, 30, (2): 143–145. |

| [10] | 陈林, 牛生杰, 仲凌志. MODIS监测雾的方法及分析. 南京气象学院学报, 2006, 29, (4): 448–454. |

| [11] | 鲍献文, 王鑫, 孙立潭, 等. 卫星遥感全天候监测海雾技术与应用. 高技术通讯, 2005, 15, (1): 101–106. |

| [12] | 陈千盛. 台湾岛和福建沿岸的雾. 台湾海峡, 1986, 5, (2): 101–106. |

| [13] | 许金镜. 海峡西岸海雾的统计分析. 海洋预报, 1990, 7, (3): 58–63. |

| [14] | 苏鸿明. 台湾海峡海雾的气候分析. 台湾海峡, 1998, 17, (1): 25–28. |

| [15] | 吴滨, 施能, 李玲. 福建近45年雾日趋势变化特征及可能影响因素. 应用气象学报, 2007, 18, (4): 497–505. |

| [16] | 刘健, 许健民, 方宗义. 利用NOAA卫星的AVHRR资料试分析云和雾顶部粒子的尺度特征. 应用气象学报, 1999, 10, (1): 28–33. |

| [17] | 黄玉生, 黄玉仁, 李子华, 等. 西双版纳冬季雾的微物理结构及演变过程. 气象学报, 2000, 58, (6): 715–725. |

| [18] | 《遥感概论》编写组.遥感概论.北京:高等教育出版社, 1985:10-29. |

| [19] | Strabala K I, Ackerman S A, Menzel W P, Cloud properties inferred from 8-12 mm data. J Appl Meteor, 1994, 33, (2): 212–229. DOI:10.1175/1520-0450(1994)033<0212:CPIFD>2.0.CO;2 |

| [20] | Platnick S, King M D, Ackerman S A, et al. The MODIS cloud products:Algorithms and examples from terra. IEEE Trans Geosci Remote Sensing, 2003, 41: 459–473. DOI:10.1109/TGRS.2002.808301 |

| [21] | Daniel R, Garik G, Retrieving microphysical properties near the tops of potential rain clouds by multispectral analysis of AVHRR data. Atmos Res, 1994, 34: 259–283. DOI:10.1016/0169-8095(94)90096-5 |

2009, 20 (1): 8-16

2009, 20 (1): 8-16