近百年来, 地球气候系统正在经历一次以变暖为主的显著变化, 全球变暖已经引起了全球和区域气候的明显变化, 近年来区域性洪涝和干旱化的加剧给人类的经济和社会生活带来很大威胁。IPCC第四次评估报告指出, 最近100年 (1906-2005年) 全球平均地表温度上升0.74 ℃, 其中近50年的线性增暖趋势 (0.13 ℃/10年) 几乎是近100年的两倍, 并认为观测到的20世纪中叶以来大部分全球平均温度升高, 很可能是由于观测到的人为温室气体浓度增加所引起[1]。近百年我国气候变化的主要特征与全球气候变化的趋势一致, 我国近百年增暖的幅度为0.5~0.8 ℃, 比全球同期增温略高。我国雨型的年代际变化也十分明显, 西北地区西部从20世纪80年代以来降水明显增多, 我国东部地区则由70年代末以前的北涝南旱型转为以后的南涝北旱型[2]。21世纪末全球平均地表气温可能升高1.1~6.4 ℃, 高纬度地区的降水量很可能增加, 而多数副热带大陆地区的降水量可能减少[1]。气候变化问题已引起全世界的广泛关注, 成为当今人类社会亟待解决的重大问题。

近年来, 人们对人类活动对东亚及我国气候变化的影响做了大量研究[3-11], 基于多个气候模式考虑多种人类排放方案, 预估21世纪我国气候将明显变暖, 变暖幅度为3~5 ℃/100a, 21世纪全国大范围可能变湿, 尤以东北和西北明显[2]。由于气候模式的发展在我国起步较晚, 以往在东亚区域的研究大多是根据IPCC历次报告给出的未来情景预估结果进行综合分析, 用我国自己发展的气候模式进行温室气体对气候影响的研究在近几年来也取得初步成果[3, 5, 12-13]。由于区域气候模式分辨率高, 长时间积分需要强有力的计算机条件支持, 因此, 用区域气候模式进行此项研究的工作相对较少[14-15], 而且用于嵌套区域模式的大尺度场多采用国外全球模式的结果。

我国地处东亚季风系统中, 东亚季风的强度变化直接影响着我国东部地区的降水及旱涝分布, 在全球气候变化的背景下, 21世纪初期我国季风气候将有什么样的变化趋势、东部南涝北旱的格局是否会发生转变、东亚季风强度如何变化等问题是今后一段时间重点关注并急需回答的科学问题。本文利用全球海气耦合模式NCC/IAPT63嵌套区域气候模式RegCM_NCC, 对东亚区域进行了30年的气候积分 (1961-1990年), 在此基础上, 在IPCC第三次评估报告SRES (Special Report on Emission Scenarios) 排放情景A2下[16], 模拟了我国未来30年 (2001-2030年) 的气候变化, 重点分析了我国东部季风区夏季降水的变化趋势, 希望能够为未来30年气候变化预测提供一些有用的信息。

1 模式与试验简介本文采用的全球模式结果来自我国科学家建立和发展的全球海气耦合模式NCC/IAP T63, 其中大气环流模式是由国家气候中心发展而成的T63L16模式, 其原始模型为原国家气象中心中期天气预报业务模式, 海洋模式由中国科学院大气物理研究所设计发展, 该模式的详细介绍参见文献[12]。该全球海气耦合模式不仅在预测业务中发挥了较大的作用, 近年来被用于人类活动影响下的全球和我国气候变化情景的模拟和预测[12]。

所采用的区域气候模式RegCM_NCC是国家气候中心在NCAR/RegCM2[17-18] (1996年版本) 的基础上, 通过改进和发展物理过程参数化方案而形成的, 包含了更多的方案选择, 该模式在模拟东亚地区气候变化方面更具优势[19]。该区域气候模式对于东亚季风区及我国各主要区域降水和温度的模拟能力在以往的工作中进行过较为系统的检验[20-22]。研究中区域模式的水平分辨率为60 km, 中心位于35°N, 110°E, 经纬网格数为151×89, 模拟区域覆盖了包括青藏高原在内的整个中国大陆及周边地区, 模式垂直方向采用σ坐标, 非均匀地分为16层, 顶层气压为50 hPa, 模式中参数化方案的选择参见文献[22]。

刘一鸣等[23]曾利用全球海气耦合模式NCC/IAPT63嵌套区域气候模式RegCM_NCC对1991-2001年我国夏季降水进行了数值回报试验, 对该嵌套模式的回报水平进行了评估分析, 认为该模式对我国夏季降水具有一定的预报能力。该嵌套模式近年来一直被应用于国家气候中心的季节预测业务工作中。本文利用嵌套的区域气候模式对东亚区域进行了30年的气候积分 (1961-1990年), 作为控制试验的气候背景场, 在IPCC第三次评估报告SRES排放情景A2下对我国未来30年的气候变化趋势进行了预估。

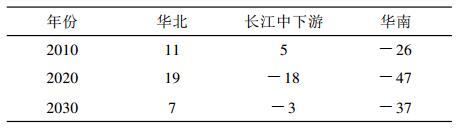

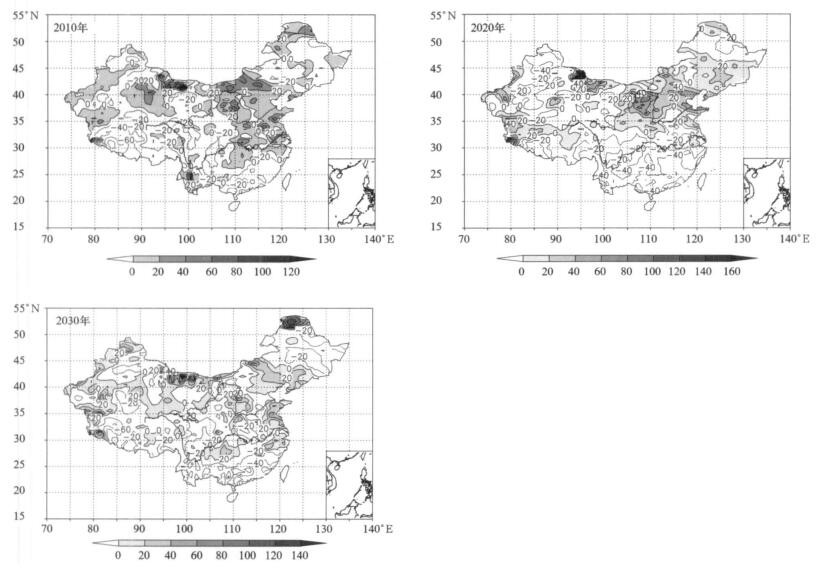

2 降水变化 2.1 降水量空间变化特征图 1给出2001-2030年年平均及夏季平均降水量相对于1961-1990年模式气候场的平均变化情况, 在后面的分析中如无特殊说明, 均为相对于1961-1990年模式气候场的变化。由图 1可见, 由于大气中CO2浓度的增加, 21世纪前期年平均降水量在黄河以北地区普遍呈现增加趋势, 但增加幅度不大, 黄河以南至长江流域地区降水量无明显变化, 长江中下游部分地区降水量略有增加, 华南地区降水量呈显著减少趋势; 夏季平均降水量变化在中高纬度地区与年平均一致, 也主要表现为降水量增加, 特别是河套地区及内蒙古西部等地区降水量增加幅度较大, 35°N以南地区降水量减少, 青藏高原西南部及华南地区降水量明显减少, 减少幅度超过20%。降水量的平均变化趋势与目前基于多个中、外全球气候模式所得的结论基本一致[2]。

|

|

| 图 1. 2001-2030年平均降水量相对于1961-1990年的变化率(单位:%) Fig 1. Precipitation variability during 2001-2030 relative to 1961-1990(unit:%) | |

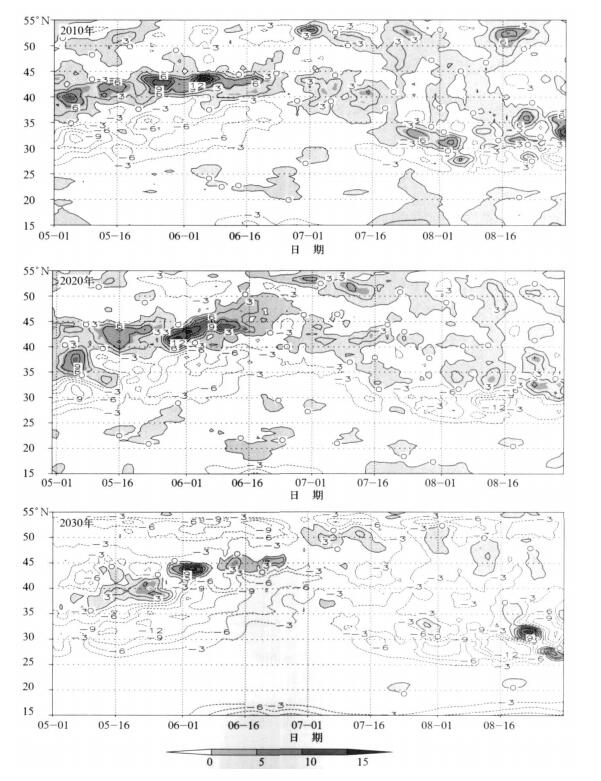

以下给出的是2010, 2020, 2030年夏季平均降水量的空间变化, 为了减少模拟结果中的随机误差, 以上3个年份的降水量均为3年平均结果, 如用2009, 2010, 2011年3年平均代表 2010年的平均降水量。从图 2给出的上述3个主要阶段夏季平均降水量变化率分布图可见, 2010年夏季降水量增加的区域主要分布在内蒙古地区、华北地区、西北地区和长江中下游地区, 内蒙古地区的降水量增加幅度较大, 西南地区降水量减少较为明显, 减少率普遍在20%以上, 最高可达60%, 华南地区降水量也有所减少。2020年夏季平均降水量在内蒙古地区、东北南部、华北地区及河套地区均表现为增加趋势, 特别是山东半岛、天津、山西、河套地区降水量增加较为明显, 增加率达20%, 这对于上述地区缓解旱情非常有利。西部地区降水量变化较为复杂, 新疆准格尔盆地、塔里木盆地降水量均有明显减少, 青藏高原西部降水量有所增加。长江及其以南地区降水量普遍呈减少趋势, 华南地区最大降水量减少率可达40%。2030年夏季平均降水量变化的区域性差异较大, 降水量增加的区域主要位于内蒙古西北部、东北南部地区、华北地区及黄淮地区, 其中内蒙古西部地区、山西北部地区及山东半岛降水量增加显著, 西北地区降水量也以增加为主, 新疆西部边缘地区降水量增加明显, 但青藏高原南部地区降水量呈大幅减少趋势, 长江以南地区除杭州、云贵高原东北部降水量有局地增加外, 其余地区降水量呈显著减少, 特别是南岭一带降水量减少幅度高达40%之多。由此可见, 在未来30年中尽管降水量变化在不同的时段存在区域差异, 但也存在一致性的特征, 夏季平均降水量在北方地区有所增加, 南方地区降水量有所减少, 特别是华南地区降水量减少尤为显著。

|

|

| 图 2. 夏季平均降水量相对于1961-1990年的变化率(单位:%) Fig 2. Summer mean precipitation variability relative to 1961-1990(unit:%) | |

2.2 雨带位置变化

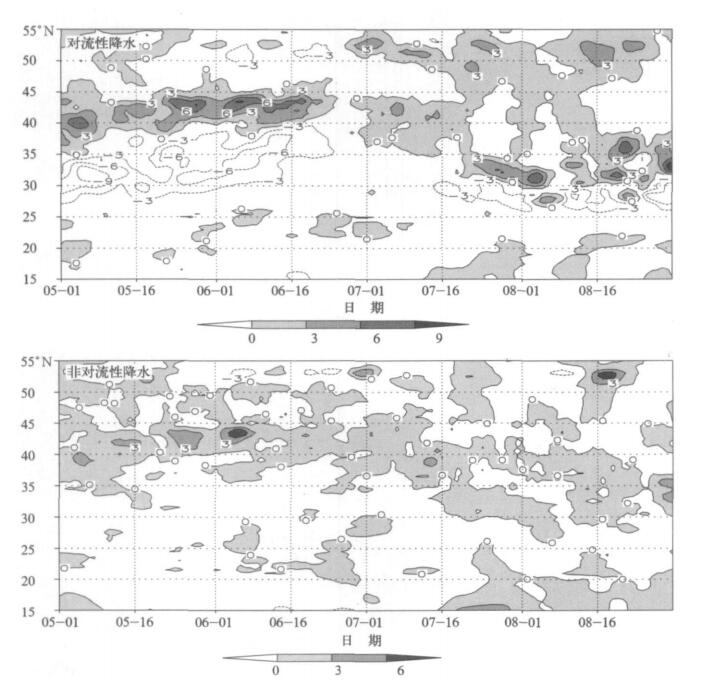

受季风影响, 我国东部季风区的降水量分布有明显的季节性南北进退特征, 为了进一步分析未来30年在CO2浓度增加的影响下东部地区雨带推进及降水量的变化, 选取了5月1日-8月31日这一主要降水时段进行考察, 从降水的时间演变情况来看 (图略), 未来30年东部季风区夏季降水仍存在明显的季节性向北推进和回落的特征, 但整个雨带位置比近几十年观测到的气候平均位置略偏北。图 3给出的2010, 2020年及2030年东部季风区 (110°~120°E) 降水量距平的时间-经向剖面图 (相对于1961-1990年) 能够进一步说明未来主要雨带及雨量的变化趋势, 可见, 2010年在华南前汛期华北北部地区降水量表现出增多的趋势, 以正距平代表的雨带位置位于35°~45°N范围, 而长江流域及以南地区降水量却呈明显减少趋势, 7-8月, 降水量增加的区域扩大, 向北伸展至更高纬度地区, 向南至长江中下游地区, 华南地区降水量减少仍十分明显, 主要降水带有向北推进的趋势。2020年主要雨带位置和降水量变化特征与2010年相近, 以35°N为分界线, 北部以增加为主, 南部降水量明显减少, 25°N以南地区降水量没有明显变化。2030年, 降水量增加的区域明显减少, 但华北地区降水量在5-6月仍有所增加, 整个汛期降水量减少明显。

|

|

| 图 3. 我国东部地区降水相对于1961-1990年变化的时间-经向剖面 (单位:mm/d) Fig 3. Meridion-time section of mean precipitation change over eastern China relative to 1961-1990(unit:mm/d) | |

通过对相同时段对流性降水和非对流性降水变化的比较发现 (图 4中仅给出2010年的对流性降水和非对流性降水变化), 3个时段的降水性质变化有一个共同的特征, 对流性降水的变化趋势与总降水变化基本一致, 均表现为在中高纬度地区增加, 低纬地区有所减少的趋势, 而非对流性降水在中高纬也呈增加趋势, 但没有明显的量级变化, 在长江以南地区非对流性降水也保持不变或略有增加趋势。由此可以推断, 对流性降水的变化在未来30年东部季风区汛期降水变化中可能起着主导作用, 且华北地区夏季降水增加主要表现为对流性降水的增加。

|

|

| 图 4. 2010年我国东部地区降水相对于1961-1990年变化的时间-经向剖面 (单位:mm/d) Fig 4. Meridion-time section of mean precipitation change in 2010 over eastern China relative to 1961-1990(unit:mm/d) | |

2.3 区域平均降水量变化

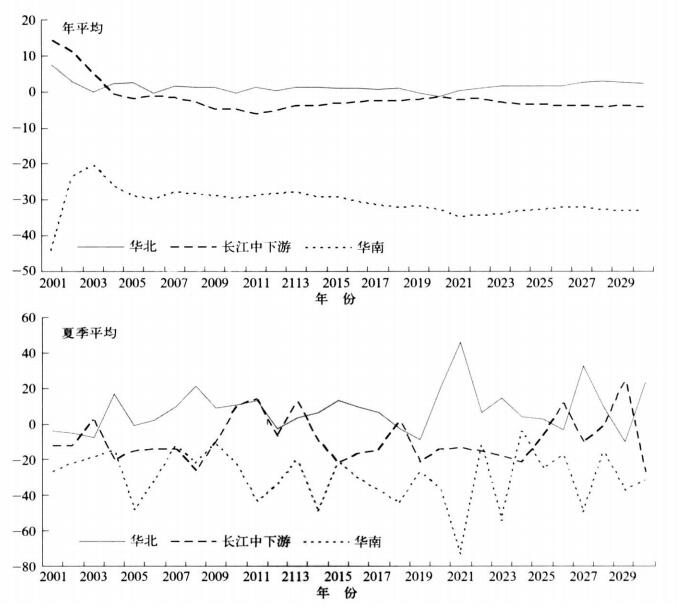

为了进一步考察东部季风区各主要气候区域平均降水量的变化情况, 这里将东部季风区划分成3个区域, 分别是华北地区 (35°~40°N, 110°~120°E), 华中地区 (27°~35°N, 110°~120°E), 主要指长江中下游地区, 华南地区 (22°~27°N, 110°~120°E), 以下讨论各区域平均降水量变化。图 5给出了未来30年3个区域年平均和夏季平均降水量演变曲线, 可见, 华北地区的年平均降水量呈小幅增加趋势, 年平均增加率仅有2%~3%, 华北地区是一个干旱半干旱地区, 特别是20世纪70年代末以后干旱较为严重, 据此处的预测结果, 这样的增长率虽然可以在一定程度上缓解当地的旱情, 但仍不能从根本上改变这一局面。长江中下游地区的降水量在未来30年有所减少, 但变化幅度较小。未来30年华南地区降水量减少十分显著, 平均减少幅度可达30%。从夏季平均变化曲线可以看到, 夏季平均降水量的总体变化趋势与年平均一致, 但表现出明显的年际变化特征, 降水量变化率的波动范围较大, 因此, 不能排除某些年份出现极端的变化情况, 这一点值得关注。

|

|

| 图 5. 2001-2030年区域平均降水量变化曲线 (单位:%) Fig 5. Time series of precipitation variability during 2001-2030(unit :%) | |

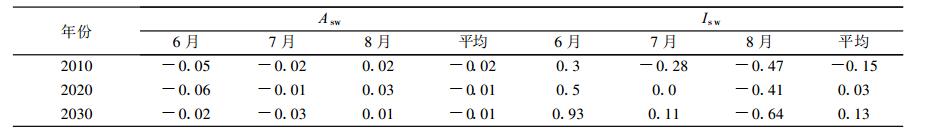

表 1给出了未来30年各区域夏季平均降水量变化率的统计数据, 可见, 华北地区夏季降水量增加幅度在2020年最大, 可达19%, 大大高于年平均降水量的增加幅度, 对于缓解主汛期旱情十分有利, 如果这种趋势能够成为现实, 对于当地工农业的发展将具有特殊的意义。长江中下游地区的降水在2010年和2030年没有明显变化, 2020年有所减少。华南地区夏季平均降水量减少幅度较大, 特别是2020年减少率可达47%, 对当地的影响十分严峻。

|

|

表 1 夏季平均降水量变化率 (单位:%) Table 1 The summer mean precipitation variability (unit:%) |

3 风场和湿度场变化

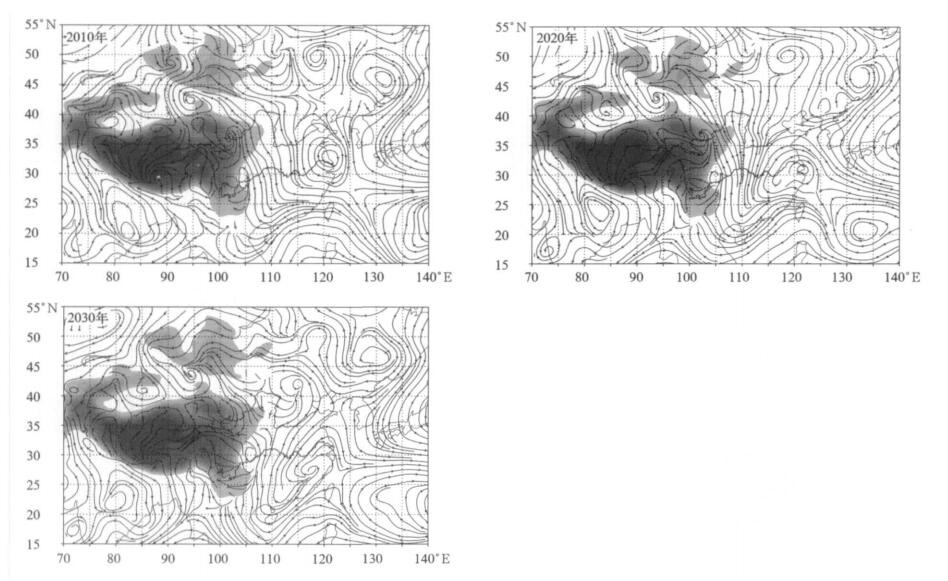

从未来30年850 hPa夏季平均风场变化来看 (图 6), 3个年代的低层偏差风场存在一致性的特征, 东海至日本海存在较强的气旋性环流, 西太平洋上空反气旋性环流有所增强, 2010年和2020年一支较强的偏差环流从西太平洋向西至25°N, 110°E附近转向北, 这支转向的偏南气流一直向北可影响到40°N以北地区, 有利于将西太平洋的暖湿气流向我国东部季风区输送, 2030年这支偏南气流强度稍弱, 但仍可到达较高纬度地区, 受模拟区域所限, 不能考察近赤道地区的环流变化情况, 但仍可看到南海及其以东地区也有一小支偏差环流向北合并至东部季风区的偏南气流中。青藏高原南部至孟加拉湾地区有一个增强的反气旋性环流, 其西侧的偏南风气流向北可影响到高原西侧地区。

|

|

| 图 6. 850hPa夏季平均风场相对于1961-1990年变化(阴影区为青藏高原) Fig 6. The change of 850 hPa summer mean wind relative to 1961-1990(shaded area denotes Tibetan Plateau) | |

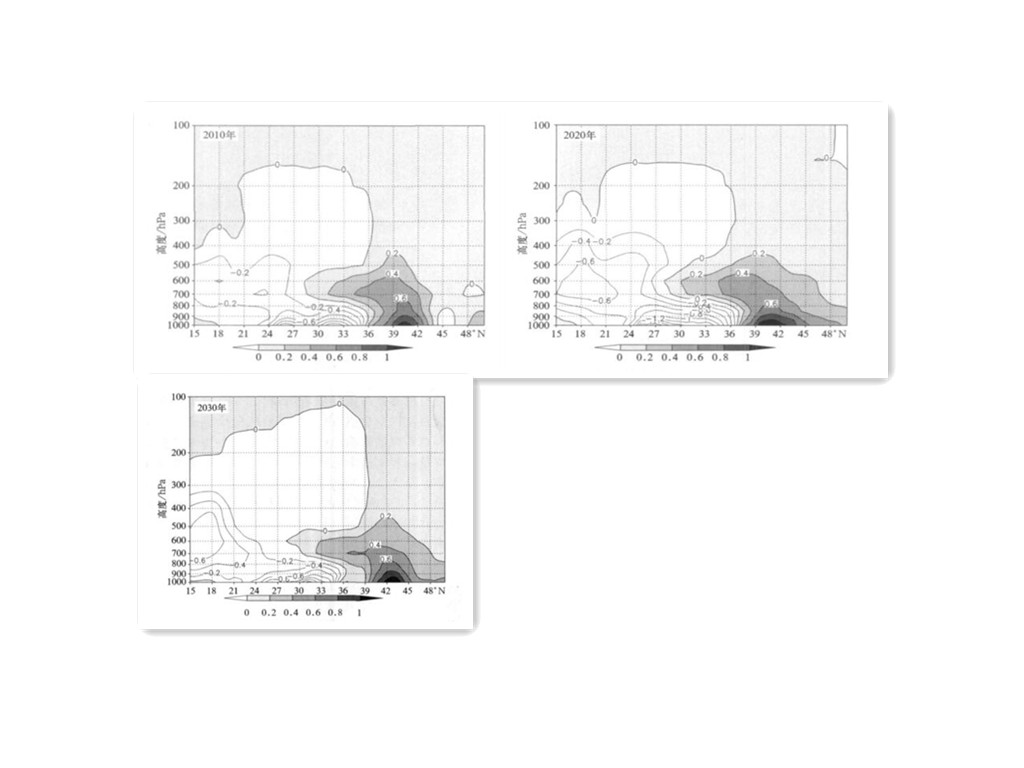

图 7给出的是110°~120°E平均的夏季空气湿度变化情况, 可见, 未来30年由于大气中温室气体浓度的增加, 大气中水汽含量也发生了明显变化。未来30年东亚季风区内400 hPa以上空气湿度变化不明显, 对流层中下层湿度存在显著变化, 28°N以北地区在850~400 hPa上空变湿, 以南地区明显变干, 近地层 (850hPa以下) 在36°~40°N地区湿度明显增大, 36°N以南的较低纬地区空气湿度减小, 特别是23°~35°N地区湿度减小更为显著。空气湿度的这种变化与前面所述的降水量变化相一致。

|

|

| 图 7. 我国东部地区相对湿度相对于1961-1990年变化的经向-高度剖面(单位:10-3 kg/kg) Fig 7. Meridion-height sections of summer mean moisture change over eastern China relative to 1961-1990(unit:10-3 kg/kg) | |

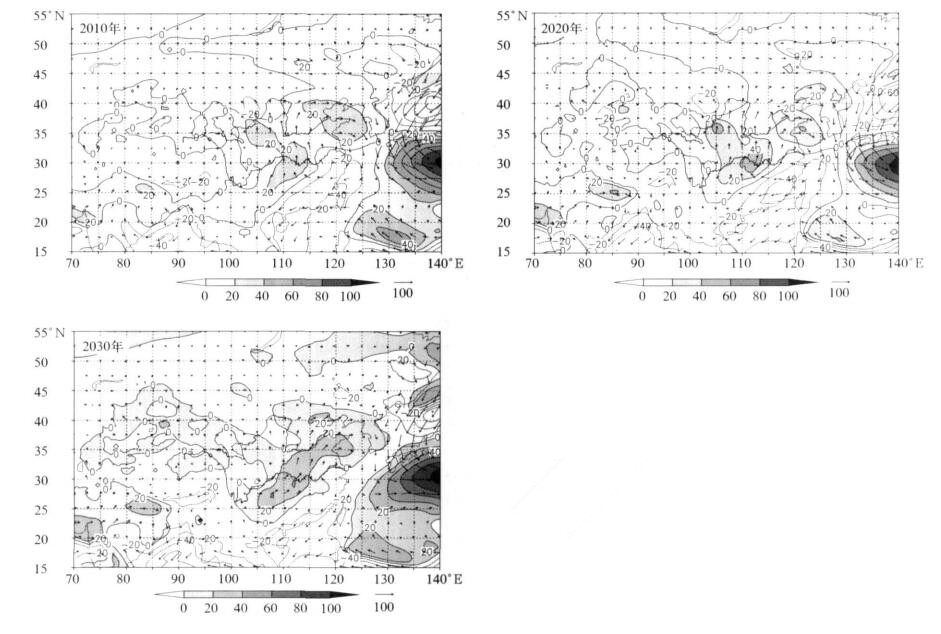

水汽是降水形成的必要条件, 为了进一步分析东亚及其周围夏季对流层水汽输送变化, 计算了未来30年夏季平均整层水汽输送相对于1961-1990年的变化, 计算中水汽通量取地表至300 hPa水汽的整层积分。

由图 8可见, 夏季平均的水汽输送在青藏高原南部、长江流域中上游地区、河套南部及东海海区有所增加, 但在华南地区有明显减少, 其变化趋势与降水量的平均变化趋势一致。陆地上两个明显的水汽输送增加区域位于河北、天津及陕西、宜昌等地附近, 从图中给出的距平矢量场也可看出, 向北方输送水汽的气流有所增强, 从东部海区和南海有向北的偏南风气流, 影响着105°E以东的整个季风区, 特别是长江以北地区增强的水汽输送改变了东部季风区夏季的降水格局。

|

|

| 图 8. 2001-2030年夏季平均整层水汽输送相对于1961-1990年的变化(单位:g·s-1·cm-1) Fig 8. Changes of summer mean vertical integrated moisture transport during 2001-2030 relative to 1961-1990(unit:g·s-1·cm-1) | |

4 夏季风强度变化

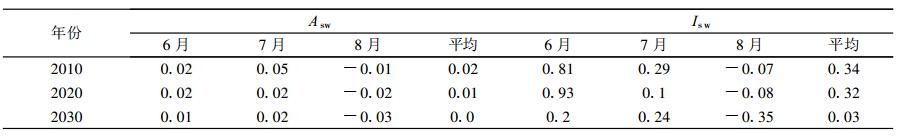

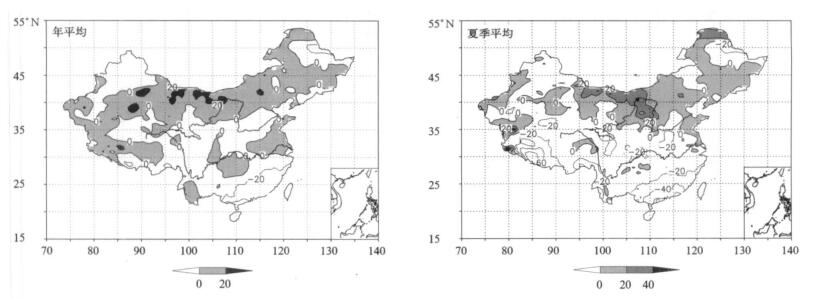

东亚夏季风变化对我国夏季降水有着重要影响, 东部季风区雨带一般随着南海夏季风的爆发而出现, 随其撤退而结束, 而且降水的强度和变率与其波动紧密相关。为了进一步考察未来30年东亚季风强度的变化, 分别计算了模式气候场 (1961-1990年) 和未来30年预估结果的平均季风指数。指数计算方法参照乔云亭等[24]的方案:在20°~40°N, 100°~140°E范围内, 分别以西南风 (u >0, v >0)、东南风 (u < 0, v >0) 和偏北风 (v < 0) 考虑面积和强度两个因素定义了如下6个季风特征指数:①西南季风面积 (Asw) 和强度 (I sw) 指数:Asw=N sw / N, I sw=∑U sw / N sw; ②东南季风面积 (Ase) 和强度 (I se) 指数:Ase=N se /N, I se=∑U se/ N se ③偏北季风面积 (An) 和强度 (In) 指数:An=N n/ N, In=∑Un/ N n。其中, N sw, N se, N n分别为850 hPa定义范围内西南风、东南风和北风的网格点数; U sw, U se, U n为西南风、东南风和北风格点的风速; N为定义范围内总的网格点数。

根据以上6个季风特征指数的定义, 计算了1961-1990年模式气候场及2001-2030年预估结果逐月的各项季风指数, 表 2和表 3给出了东亚夏季风强度的变化值, 由于东亚地区夏季主要受西南风和东南风的影响, 这里只给出了各主要时段夏季西南季风和东南季风的面积指数和强度指数的变化情况。从表 2, 3中可见, 与30年模式气候场相比, 未来30年夏季平均西南季风和东南季风面积指数的变化很小, 几乎可以忽略, 因此, 未来东亚季风区受西南季风和东南季风影响的区域基本保持不变。西南季风和东南季风的强度指数在所考察的3个年代中均在6月表现为明显增强, 8月有所减弱。夏季平均的西南季风强度在2010年有所减弱, 2020年变化较小, 2030年略有增强, 东南季风则在2010和2020年表现为明显增强, 2030年变化较小。总体来看, 未来30年东亚夏季风有增强的趋势。

|

|

表 2 夏季平均西南季风指数 Table 2 The summer mean southwesterly wind index |

|

|

表 3 夏季平均东南季风指数 Table 3 The summer mean southeasterly wind index |

夏季风的强度变化对东部季风区的降水影响是不言而喻的, 未来30年, 无论是西南季风气流还是东南季风气流的增强, 都有利于将孟加拉湾地区及南海等地区的暖湿气流向较高纬度地区输送, 因此也增加了华北地区降水发生的可能性。

5 结论和讨论利用全球海气耦合模式的输出结果作为区域气候模式的初始场和边界场, 对1961-1990年东亚和中国区域气候进行了模拟, 作为控制试验, 在此基础上, 在IPCC提供的温室气体排放方案A2情景下, 对2001-2030年我国气候变化趋势进行了预估, 重点分析了未来30年我国东部季风区夏季降水变化, 得到以下主要结果:

1) 我国年平均降水量在北部地区呈现增加的趋势, 以降水量距平代表的夏季主要雨带转到长江以北地区, 且北方地区降水量增加主要以对流性降水增加为主, 长江以南地区降水量减少较为明显, 据此预测结果, 未来30年华北地区夏季干旱可能有所缓解。

2) 未来30年夏季平均大气湿度, 特别是低层空气湿度也发生明显变化, 主要表现为中高纬度地区湿度增大, 低纬度地区湿度减小, 随着东部季风区偏南风气流的增强, 夏季平均水汽输送在北方地区有所增加, 加大了北方地区降水发生的可能性。

3) 未来30年东亚夏季风有增强的趋势, 特别是西南季风气流明显增强。

由于温室气体的增加, 未来30年我国东部季风区夏季平均降水量将发生明显变化, 但此处预估的结果具有不确定性, 其原因是多方面的, 首先是全球模式提供的初始场和边界场的可信度问题, 区域气候模式的模拟结果仍然依赖于初始场和侧边界场的可靠性, 因此, 要求用以嵌套的全球模式能够提供较为准确的大尺度条件; 其次是区域气候模式本身的模拟性能, 目前各种气候模式对于降水的模拟状况与其他物理量相比误差最大, 区域气候模式的模拟结果受到模式中物理过程参数化方案、地形、嵌套方案等的影响, 模式分辨率、模拟区域的选择、缓冲区大小的选择等都会影响到整个模拟结果, 因此, 要求在不断改进区域模式的基础上, 结合具体研究工作, 选择最为优化的方案, 最大限度的减少模拟误差。第三, IPCC第四次评估报告给出了多种温室气体排放情景, 不同的排放方案下计算得到的全球气温变化差别很大[1], 这里只选择了其中一种高排放情景, 而且试验当中温室气体只考虑了CO2的浓度变化, 没有考虑其他温室气体及各类气溶胶的影响, 模拟时间也相对较短。因此, 以后的工作中应该采取多种排放方案, 进行更长时间的比较试验, 在可能的情况下考虑气溶胶的影响, 另外, 还需要采用目前国际模式比较计划中在东亚地区模拟性能较好的其他全球模式结果驱动该区域气候模式进行相关的试验, 经过大量的综合比较分析, 减少预估的不确定性, 取得更加可信的结果。

致谢 国家气候中心徐影博士提供了运行区域气候模式所需的全球模式资料, 在此表示衷心感谢。| [1] | IPCC. Summary for Policymakers // Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2007 |

| [2] | Ding Yihui, Ren Guoyu, Zhao Zongci, et al. Detection, causes and projection of climate change over China: An overview of recent progress. Adv Atmos Sci, 2007, 24, (6): 954–971. DOI:10.1007/s00376-007-0954-4 |

| [3] | 王会军, 曾庆存, 张学洪. CO2含量加倍引的气候变化的数值模拟研究. 中国科学(B辑), 1992, (6): 663–672. |

| [4] | 王绍武, 赵宗慈. 未来50年中国气候变化趋势的初步研究. 应用气象学报, 1995, 6, (3): 333–342. |

| [5] | Guo Yufu, Yu Yongqiang, Liu Xiying, et al. Simulation of climate change induced by CO2 increasing for East Asia with IAP/LASG model. Adv Atmos Sci, 2001, 18, (1): 53–66. DOI:10.1007/s00376-001-0004-6 |

| [6] | 徐影, 丁一汇, 赵宗慈. 近30年人类活动对东亚地区气候变化影响的检测与评估. 应用气象学报, 2002, 13, (5): 513–525. |

| [7] | 徐影, 丁一汇, 赵宗慈. 长江中下游地区21世纪气候变化情景预测. 自然灾害学报, 2004, 13, (1): 25–31. |

| [8] | 许吟隆, 薛峰, 林一骅. 不同温室气体排放情景下中国21世纪地面气温和降水变化的模拟分析. 气候与环境研究, 2003, 8, (2): 209–217. |

| [9] | 姜大膀, 王会军, 郎咸梅. SRES A2情景下中国气候未来变化的多模式集合预测结果. 地球物理学报, 2004, 47, (5): 776–784. |

| [10] | 张英娟, 董文杰, 俞永强. 中国西部地区未来气候变化趋势预测. 气候与环境研究, 2004, 9, (2): 342–349. |

| [11] | 姜允迪.近五十年来我国气候带、季节等对全球变化暖的响应及未来演变趋势研究.北京:中国科学院研究生院, 2005 |

| [12] | 石广玉, 郭建东, 樊小标. 近百年全球平均气温变化的物理模式研究. 科学通报, 1996, 41, (18): 1681–1684. |

| [13] | 徐影.人类活动对气候变化影响的数值模拟研究.北京:中国气象科学研究院, 2002 |

| [14] | 高学杰, 赵宗慈, 丁一汇, 等. 温室效应引起的中国区域气候变化的数值模拟Ⅱ:中国区域气候的可能变化. 气象学报, 2003, 61, (1): 29–37. |

| [15] | 许吟隆, 张勇, 林一骅, 等. 利用PRECIS分析SRES B2情景下中国区域的气候变化响应. 科学通报, 2006, 51, (17): 2068–2074. |

| [16] | IPCC, Climate change 2001: The Scientific Basis. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. |

| [17] | Giorgi F, Arinucci M, Bates G T, Development of a second-generation regional climate model (RegCM2). Part Ⅰ: Boundary-layer and radiative transfer processes. Mon Wea Rev, 1993, 121: 2794–2813. DOI:10.1175/1520-0493(1993)121<2794:DOASGR>2.0.CO;2 |

| [18] | Giorgi F, Arinucci M, Bates G T, Development of a second-generation regional climate model (RegCM2). Part Ⅱ: Convective processes and assimilation of lateral boundary conditions. Mon Wea Rev, 1993, 221: 2814–2832. |

| [19] | 丁一汇, 钱永甫颜宏, 等.高分辨率区域气候模式的改进及其在东亚持续性暴雨事件模拟中的应用//国家“九五”重中之重项目执行专家组编.短期气候预测业务动力模式的研制[C].北京:气象出版社, 2000.217-231 |

| [20] | Ding Yihui, Liu Yiming, Shi Xueli, et al. Multi-year simulations and experimental seasonal predictions for flooding seasons in China by using a nested regional climate model (RegCM_NCC). Part Ⅱ: The experimental seasonal prediction. Adv Atmos Sci, 2006, 23, (4): 487–503. DOI:10.1007/s00376-006-0487-2 |

| [21] | 李巧萍, 丁一汇. 区域气候模式对东亚季风和中国降水的多年模拟与性能检验. 气象学报, 2004, 62, (2): 140–153. |

| [22] | Li Qiaoping, Ding Yihui, Dong Wenjie, et al. A numerical study on the winter monsoon and cold surge over East Asia. Adv Atmos Sci, 2007, 24, (4): 664–678. |

| [23] | 刘一鸣, 丁一汇, 李清泉. 区域气候模式对中国夏季降水的10年回报试验及其评估分析. 应用气象学报, 2005, 16, (增刊): 41–47. |

| [24] | 乔云亭, 陈烈庭, 张庆云. 东亚季风指数的定义及其与中国气候的关系. 大气科学, 2002, 26, (1): 69–81. |

2008, 19 (6): 770-780

2008, 19 (6): 770-780