2. 南京信息工程大学, 南京 210044;

3. 云南省气象台, 昆明 650034;

4. 国家气候中心, 北京 100081

2. Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044;

3. Yunnan Provincial Meteorological Observatory, Kunming 650034;

4. National Climate Center, Beijing 100081

研究表明①南支槽是冬半年副热带南支西风气流在青藏高原南侧孟加拉湾地区产生的半永久性低压槽, 是南支西风上的扰动, 并随副热带南支急流生消而生消, 也就是说南支槽在冬半年10月-次年5月存在于青藏高原南侧、孟加拉湾北部地区。杨鉴初等[1]指出这个动力槽主要表现在1.5~3 km高度。南支槽大多数呈准静止或移动很少, 但有时亦向东移经过我国境内入海。

①索渺清, 丁一汇.冬半年副热带西风南支槽结构和演变特征研究.大气科学, 待发表.

在南支西风带里, 不但常有低压槽移动, 并且在靠近青藏高原西部边缘时, 常常突然加深, 有时甚至成为切断低压, 然后减弱沿着青藏高原南缘东移[2]。樊平[3]认为南支槽多数是在70°E附近发展然后东移, 将印度西北部、巴基斯坦和阿拉伯海的北部作为南支槽发展中期预报的关键区。秦剑等[4]指出冬季南支槽与其上游地中海到北非, 阿拉伯海的副热带西风槽密切相关, 其移动速度主要视南支西风急流的强弱而定, 西风强时移动快, 弱时移动慢。王恒康等[5]认为孟加拉湾是南支槽一个不可忽视的源地, 并在春季逐步增加。

当南支槽向南加深时, 槽底可到达孟加拉湾海面, 同时副热带高压西伸到中南半岛, 槽前和副热带高压外围西南暖湿气流若配合从青藏高原泄下或经四川盆地翻越大小凉山的冷空气, 则能造成我国冬半年西南和华南地区雨雪天气过程[4]。Ramage[6]认为东北季风寒潮的前锋---冷锋有时可到达10°N附近。因此南下冷空气对南支槽的加深发展有相当重要的作用。

Ding[7]总结了近20年来亚洲季风取得的研究进展, 认为Rossby波-遥相关理论是亚洲季风大尺度物理过程和动力机制之一。Ambrizzi等[8]发现冬季遥相关比夏季强, 并沿急流波导呈纬向分布, 全球共有4支波导, 其中1支位于北非-亚洲地区。Yang等[9]研究也表明东亚急流与亚洲-太平洋-美国冬季的气候有关。

上述研究注意到上游西风槽东移对南支槽的影响, 但对其东移的过程尚不了解, 因而对南支波动的传播规律和南支槽的增幅过程缺乏足够认识。本文从大气遥相关角度, 首先给出遥相关的主要模态, 并研究南支波动的传播特征, 最后探讨急流波导中Rossby波的传播以及冷空气对南支槽形成的作用。

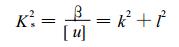

1 资料与方法本文使用1948-2005年的10月-次年5月200 hPa和700 hPa逐日和逐月平均NCEP/NCAR再分析资料, 要素包括位势高度、温度、水平纬向风和经向风。水平分辨率为2.5°×2.5°。定常波的总波数 (K s) 的平方为[10] :

|

(1) |

式 (1) 中, k和l分别为纬向和经向波数, [u]为纬向平均流。

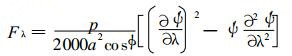

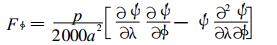

Plumb三维波作用通量F[11]的纬向和经向水平分量分别为:

|

(2) |

|

(3) |

式 (2)~(3) 中, ψ′为扰动流函数 (对纬向平均流的偏差), p为气压, ϕ为纬度, λ为经度, a为地球半径。

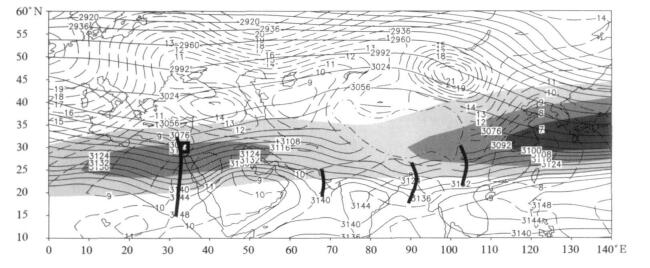

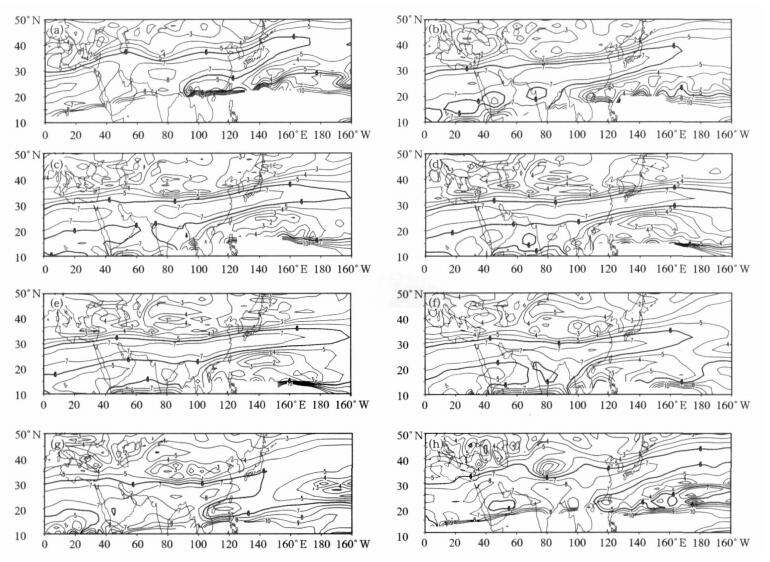

2 西风波列的传播 2.1 南支波动与遥相关分布由图 1可知, 冬半年 (10月-次年5月) 北半球副热带高空西风急流位于20°~30°N之间, 在北非和东亚上空分别有两个急流中心, 北非急流较东亚急流稍弱且位置偏南; 沿着高空急流在700 hPa南支西风带上亚洲地区有3个波动, 分别位于阿拉伯海、孟加拉湾和我国华南地区。阿拉伯槽位于北非急流出口区南侧, 南支槽和华南槽则位于东亚急流入口区南侧, 由于高空急流出口区和入口区南侧的高层辐散场截然不同, 这3个南支波动受到急流次级环流的影响也大不一样。在700 hPa位势高度标准偏差场上, 西欧上空高度场变率很大, 它与北大西洋急流出口区有关。另外, 青藏高原东北侧地面蒙古冷高压上空也有一个大的变率中心, 表明冬半年强冷空气或寒潮天气活动频繁。孟加拉湾、里海至青藏高原西侧, 北非槽后和波斯湾对应低变率中心, 而孟加拉湾南支槽变率最小, 这反映出南支槽是一种准静止的半久性低压槽。

|

|

| 图 1. 1948-2005年多年平均冬半年 (10月-次年5月)700 hPa位势高度 (实线, 单位:gpm) 及其标准差 (虚线, 单位:gpm) 和200 hPa西风急流 (阴影表示u≥30 m · s-1) (点划线表示3000 m地形, 粗实线为槽线) Fig 1. Climatology of the geopotential height (solid contours, unit :gpm) and corresponding standard deviation (dashed lines, unit :gpm) at 700 hPa and the westerly jet stream (shaded area means the high speed of jet stream u≥30 m · s-1) at 200 hPa in winter (October to next May) averaged from 1948-2005(dot-dashed line indicates 3000 m topography, thick solid line indicates trough-line) | |

为了研究南支槽与南支西风波动间的遥相关关系, 采用单点相关图, 参考多年平均冬半年200 hPa和700 hPa位势高度变率最强的中心作为基点 (57.5°N, 0°), 分别构造高度距平一点相关图。

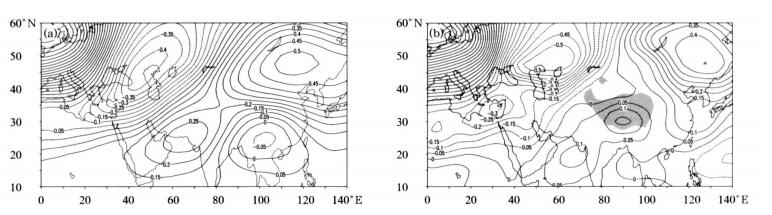

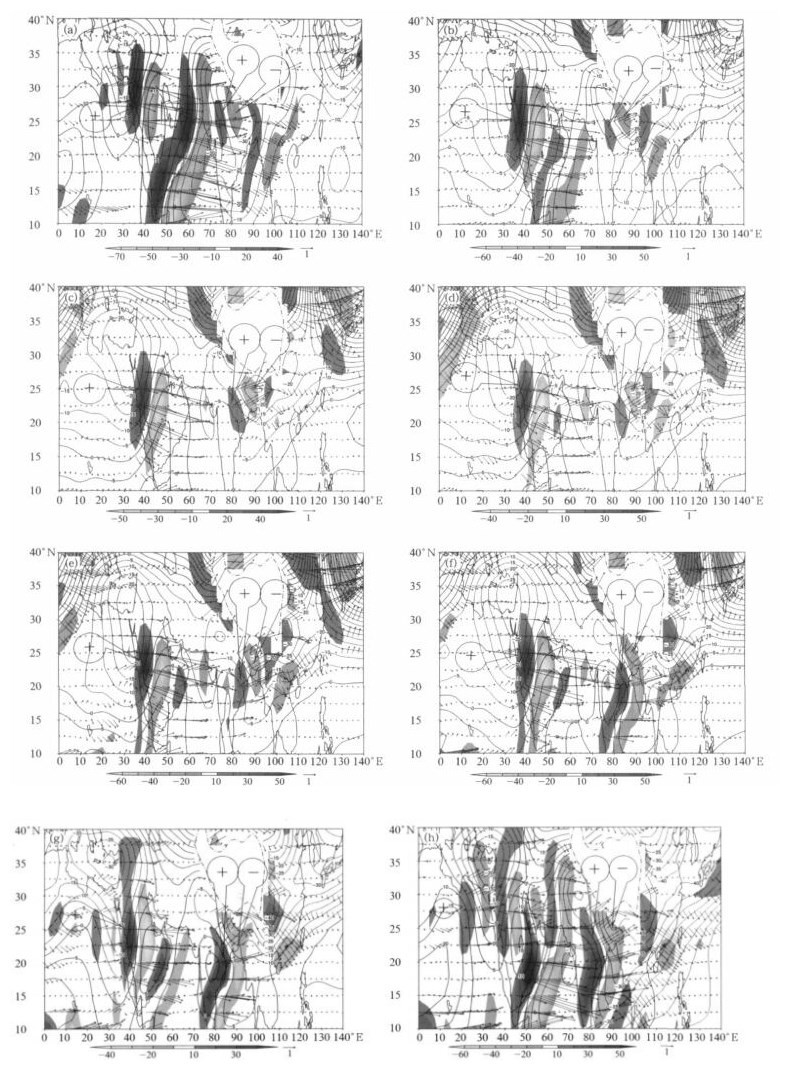

无论在对流层高层200 hPa (图 2a), 还是在低层700 hPa (图 2b), 冬半年 (10月-次年5月) 欧亚副热带地区均存在一个遥相关波列, 受地形影响, 低层遥相关波列比高层偏弱, 也就是说这个遥相关波列在垂直方向上由高到低是有所减弱的。从北非、阿拉伯海到孟加拉湾有“-+-”中心, 表明南支槽与北非槽呈正相关, 与阿拉伯槽呈反相关关系, 即北非槽强, 阿拉伯槽弱, 南支槽强。同时南支槽与中高纬两个长波槽表现为反相关, 即南支槽偏强时, 西北欧和东亚大槽均偏弱。

|

|

| 图 2. 1948-2005年多年平均冬半年高度距平一点相关图 (基点:57.5°N, 0°) (a)200 hPa, (b)700 hPa (图b中阴影表示3000 m地形) Fig 2. One-point correlation map between the base-point (57.5°N, 0°) and winter time geopotential height anomalies averaged from 1948-2005 at 200 hPa (a) and 700 hPa (b)(shadow in Fig.b is for the 3000 m topography) | |

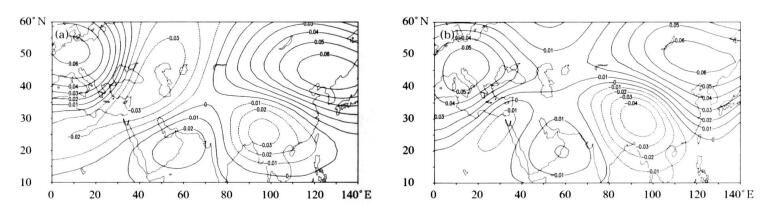

为了验证该遥相关波列是否为北半球冬半年主要相关模态, 对1948-2005年冬季和春季200 hPa高度距平标准化场做EOF分析 (图 3), 发现这个相关波列在冬、春季均表现为第二模态, 方差贡献率分别为12.8%和13.2%。此外, 当里海附近的高空槽向南加深到达北非时, 南支槽加强, 这与Wallance等[12]发现的北半球冬季500 hPa主要存在的5种个遥相关型中的东大西洋 (EA) 型具有某种关联。对应于正EA型, 500 hPa东大西洋 (20°W) 有明显的高压脊时, 黑海 (40°E) 一带高空槽很强[13], 而40°E附近的高空槽与里海到北非槽的位置相近, 这可能表明有正EA型时, 南支槽也偏强。

|

|

| 图 3. 1948-2005年200 hPa高度距平标准化EOF第二模态 (a) 冬季 (11月-次年2月), (b) 春季 (3-5月) Fig 3. The second EOF modes based on the normalized geopotantial height anomalies at 200 hPa in winter (NDJF)(a) and spring (MAM)(b) from 1948 to 2005 | |

2.2 南支波动的传播

陶诗言[2, 14]发现在南支西风急流里冬季平均每个月有4~8个波动, 但是其中只有1个或2个势力很强大, 出现的频率以1月和2月最多, 强度亦以1月和2月最强。低压槽的时间间隔, 最短3 d, 最长的可达10 d, 间隔长的低压槽深而强, 间隔短的低压槽比较浅弱。冬季低压槽一般较深, 其影响高度可至5~6 km以上, 春季有的比较浅小, 影响高度在3 km以下。在此仅以南支槽强盛期 (1~2月) 为例, 来讨论南支波动的传播。

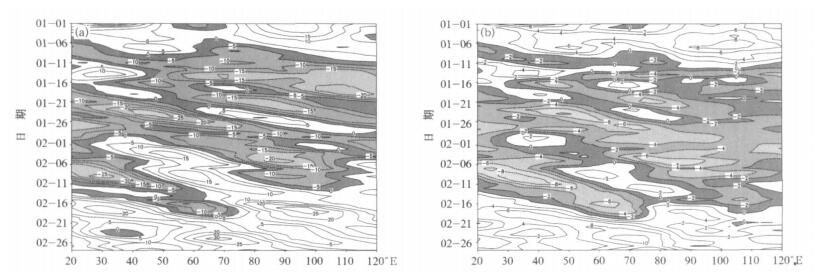

从多年平均1月1日-2月28日高度距平纬向-时间剖面 (图 4) 上可以看出, 无论在对流层高层200 hPa还是低层700 hPa, 南支波动主要有3次由西向东的传播过程, 平均20 d一次, 具有明显的低频振荡规律; 西风波动从北非东传到孟加拉湾的过程中, 往往会在阿拉伯海有所停顿。

|

|

| 图 4. 1948-2005年多年平均1月1日-2月28日位势高度距平经向-时间剖面 (a)200 hPa (沿20°~35°N), (b)700 hPa (沿20°~27.5°N) Fig 4. The meridion-time cross-section of the geopotential height anomalies from January 1 to February 28 averaged from 1948-2005 at 200 hPa along 20°-27.5°N (a), 700 hPa along 20°-35°N (b) | |

2.3 西风急流波导与波作用通量

根据式 (1), 计算了多年平均200 hPa定常波的总波数 (K s), 由图 5可知, 多年平均10月-次年5月沿着副热带西风急流均存在一波导区, 总波数以6~8为主。10月带状高波数区位于20°~30°N, 11月从北非到印度半岛有低K s波障碍带发展, 由于定常Rossby波能量频散路径为由低K s折向高K s区[11], 急流南侧低K s带的发展有利于Rossby波向下游传播。12月, 急流南侧除阿拉伯海上空都形成了低K s带, 当上游定常Rossby波的能量频散到达阿拉伯海附近时, 由于没有遇到低K s波障碍, 不利于Rossby波的能量向下游传播, 这可能是Rossby波从北非传到阿拉伯海往往有所停顿的原因。1月, 阿拉伯海附近形成了低K s波障碍, 这样在急流高K s带南北两侧就形成了连续的低K s波障碍带, 有利于上游定常Rossby波的能量沿着急流波导区向下游频散。2月, 急流波导达到最强, 沿着副热带西风急流从北非到东亚形成一条中间为高K s, 南北两侧为低K s的带状波导区。3月急流南侧的低K s波障碍带首先在阿拉伯海和孟加拉湾断裂, 急流波导有所减弱。4月阿拉伯海到孟加拉湾的低K s带消失, 不利于南支槽上游的Rossby波能量向下游传播。5月随着副热带西风急流减弱北撤, 急流波导区随之向北移动, 但南支槽上游出现一个高K s中心使得波的传播又趋于增强。从图 5还可以看出, 波导的宽度为15~20个纬距, 也就是说北半球经向波数在4~5波之间, 由式 (1) 可知纬向波数约为5波, 文献[15]也得到类似的结果。

|

|

| 图 5. 1948-2005年多年平均200 hPa局地定常Rossby波波数 (a)10月, (b)11月, (c)12月, (d)1月, (e)2月, (f)3月, (g)4月, (h)5月 Fig 5. Distribution of the stationary Rossby wave number at 200 hPa for the period of 1948-2005 in Oct (a), Nov (b), Dec (c), Jan (d), Feb (e), Mar (f), Apr (g) and May (h) | |

根据文献[11, 13, 16], 对于定常的守恒波, 波作用通量F是无辐散的。在西风条件下, F的辐合表示波作用的集中, 辐散表示波作用的输出。因此, 水平波作用通量F可以用来诊断波作用的传播, 波动与纬向平均气流之间的相互作用。即定常Rossby波的能量传播和源地可以用波作用通量水平分量来表示。

行星波活动的异常必然造成大气环流的持续性异常[13], 根据式 (2) 和 (3) 分别计算了Plumb三维波作用通量F的经向和纬向水平分量。从水平波作用通量及其散度和位势高度纬向偏差 (图 6) 分布可以看到, 10月地中海到北非负距平中心伴随有波作用通量F的辐散, 表明北非槽作为Rossby波源向东传播, 同时, 冷空气从青藏高原西侧南下在印度半岛北部激发出另一个Rossby波波源, F在青藏高原南侧辐合有利于南支槽的形成。11月随着急流南压, 北非的Rossby波源也随之南移, 源自北非的波动能量到达阿拉伯海以后明显减弱, 孟加拉湾北部F的辐合源于印度半岛北部的Rossby波源。12月源自北非的波动能量传到阿拉伯海后明显减弱, 而印度半岛北部Rossby波源却有所增强。1月随着急流波导增强, 从北非传到孟加拉湾的F开始增强, 当F经过阿拉伯海时出现明显的辐合有利于阿拉伯槽的形成, 阿拉伯海高度负距平明显加深。2月高空急流波导增强, 低层源自北非的Rossby波动能量东传加强, 孟加拉湾F辐合增强有利于南支槽加深。3月, 阿拉伯半岛和印度半岛出现高度正距平, 偏南风扰动增强使得孟加拉湾F辐合辐散中心呈纵向伸展[11], 南支槽线由西北向东南倾斜, 由于定常波波动能量的传播方向与槽线垂直[17], F从印度半岛北部向东北方向传播, 到达青藏高原东南侧时受地形影响又折向东南, F在我国华南上空辐合加强使得华南槽向南加深。4月随着急流波导减弱, 从北非传播到孟加拉湾的F又有所减弱, 但从孟加拉湾传播到我国华南的F仍较强, 华南槽明显加深。5月由于高空急流减弱北退, 北非的Rossby波源也随之北移, 由于偏南风扰动增强使得F明显增强, 同时源自北非的Rossby波又传到了孟加拉湾, 使得孟加拉湾南支槽显著加深。

|

|

| 图 6. 1948-2005年多年平均700 hPa水平波作用矢量 (箭矢, 单位:m2 · s-2) 及其散度(阴影表示绝对值≥10 m · s-2的散度, 单位:m · s-2) 和位势高度纬向偏差 (等值线, 单位:gpm) (a)10月, (b)11月, (c)12月, (d)1月, (e)2月, (f)3月, (g)4月, (h)5月 (点划线表示3000 m地形; “ +”表示源, “-”表示汇) Fig 6. Distribution of the horizontal components of stationary Rossby wave activity flux (arrowheads, unit :m 2 · s-2) with its diver gence (shadows, divergence with its absolute value≥10 m · s-2 omitted, unit :m · s-2) and geopotential height anomalies (isolines, unit :gpm) in Oct (a), Nov (b), Dec (c), Jan (d), Feb (e), Mar (f), Apr (g) and May (h) averaged from 1948-2005 (dot-dashed line indicates the 3000 m topog raphy; " +" indicates sources and"-" indicates sinks) | |

综上所述, 冬半年10月-次年5月从北非经阿拉伯海到孟加拉湾存在一个Rossby波波列, 随着高空急流波导增强, 从北非到孟加拉湾的Rossby波的传播逐渐增强, 源自北非的Rossby波能量沿着急流波导传播到孟加拉湾, 可能是南支槽明显增幅的一个主要机制, 同时Rossby波的传播路径进一步解释了从北非到孟加拉湾遥相关波列的形成。

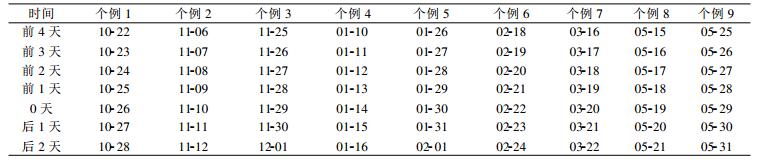

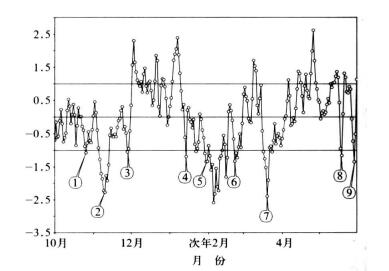

3 冷空气的作用冷空气入侵有利于高空槽加深, 从强南支槽个例演变过程可以看出冷空气在南支槽发展过程中所起的作用。首先对多年平均逐日700 hPa位势高度场, 在南支槽所在区域 (20°~27.5°N, 85°~95°E) 进行面积平均, 得到365 d的气候平均时间序列, 对该时间序列进行傅立叶谐波分析, 去除年循环和季节变化 (1~2波), 然后选取冬半年10月1日-次年5月31日的值作为冬半年南支槽指数, 标准化并以大于一个标准差, 且指数连续下降4 d以上作为一次强南支槽过程 (由表 1可见243 d共有9次强个例), 最后进行合成分析。图 7即冬半年南支槽指数标准化时间序列。

|

|

表 1 南支槽个例最强日前4天至后2天日期 Table 1 Appearing date of the deepest IBT from leading 4 days to lag 2 days |

|

|

| 图 7. 用傅利叶谐波分析滤除前2波后的冬半年南支槽指数标准化时间序列 Fig 7. Time series of normalized winter time SBT index with the first two wave removed by Fourier harmonic analysis | |

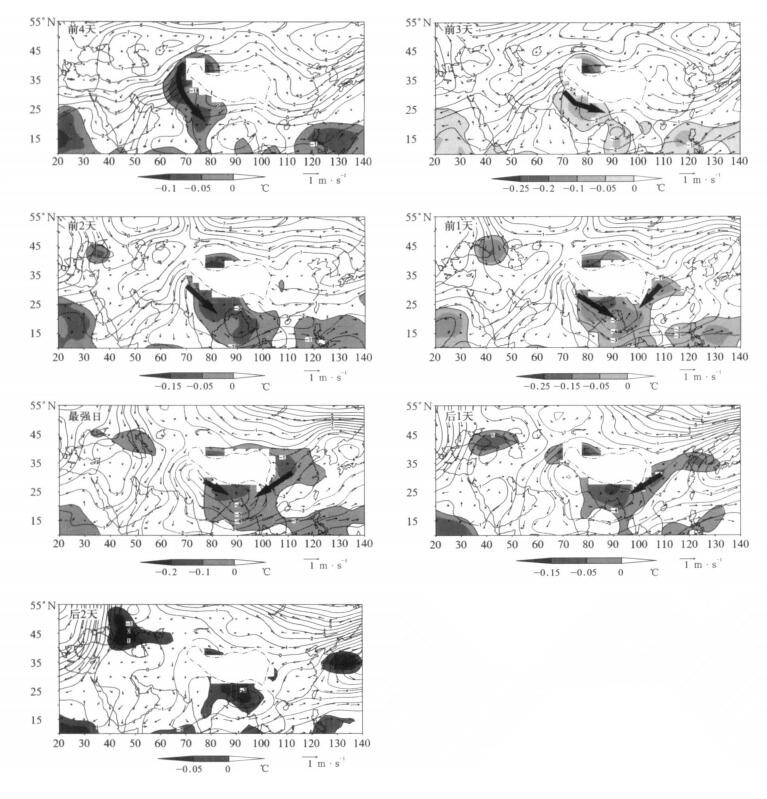

通过南支槽最强日及前4天至后2天异常高度、温度和风场的演变, 研究冷空气在南支槽加深过程中所起的作用。如图 8所示, 前4天青藏高原西侧出现明显的温度负距平, 异常偏北风从青藏高原西侧南下到达阿拉伯海, 表明中高纬冷空气爆发后先从青藏高原西侧南下。前3天随着冷空气到达孟加拉湾, 印缅地区高度负距平加大表明南支槽逐渐加深。前2天, 青藏高原东侧开始有冷空气南下。前1天青藏高原东侧冷空气加强并随着异常偏东风输送到印缅地区。在青藏高原东西两侧冷空气共同作用下南支槽迅速加深并达到最强。后1天, 随着青藏高原东侧冷空气减弱东移, 南支槽开始减弱。后2天冷空气主力东移入海, 青藏高原东西两侧异常偏北风明显减弱, 印缅地区负变温和负变高均减弱, 南支槽明显减弱。

|

|

| 图 8. 700hPA南支槽最强日及前4天至后2天位势高度距平(等值线,单位:gpm)、复变温(阴影)和风场距平(箭矢,单位:s·m-1)分布 Fig 8. Distribution of geopotential height anomaly (isolines, unit:gpm), negative anomaly of temperature (shadows) and wind anomaly (arrowheads, unit:m·-1) at 700hPa from leading 4 days to lag 2 days of the deepest SBT day | |

4 小结

1) 冬半年 (10月-次年5月) 北半球副热带高空西风急流位于20°~30°N之间, 在北非和东亚上空分别有两个急流中心, 北非急流较东亚急流稍弱且位置偏南; 高空急流下方南支西风带上亚洲地区有3个南支波动, 分别位于阿拉伯海、孟加拉湾和华南, 阿拉伯槽位于北非急流出口区南侧, 南支槽和华南槽则位于东亚急流入口区南侧, 其中孟加拉湾南支槽变率最小, 是比较稳定的半久性低压槽。

2) 冬半年欧亚地区从北非、阿拉伯海到孟加拉湾存在一个“-+-”遥相关波列, 受地形影响, 遥相关波列在垂直方向上从高层到低层有所减弱。北非、阿拉伯海到孟加拉湾的“-+-”中心表明南支槽与北非槽呈正相关, 与阿拉伯槽呈反相关关系。西风波动从北非东传到孟加拉湾的过程中, 往往会在阿拉伯海有所停顿, 这种由西向东的传播过程约20 d一次, 具有明显的低频振荡规律。

3) 冬半年, 沿副热带西风急流存在一个波数K s以6~8为主的急流波导区, 随着高空急流波导增强, 北非到孟加拉湾Rossby波的传播逐渐增强, 源自北非的定常Rossby波沿能量着急流波导经阿拉伯海传播到孟加拉湾, 可能是南支槽明显增幅的一个主要机制。

4) 孟加拉湾也是南支槽的一个发源地, 青藏高原东西两侧冷空气活动与南支槽形成有重要关系。冷空气在东移过程中首先从青藏高原西侧沿高原南缘到达到孟加拉湾使得南支槽逐渐加深, 青藏高原东侧的冷空气随着东亚寒潮爆发, 在低空冷空气从东北向西南扩散到印缅地区, 是南支槽加强发展的另一重要因素。

| [1] | 杨鉴初, 陶诗言, 叶笃正, 等. 西藏高原气象学. 北京: 科学出版社, 1960: 1-275. |

| [2] | 陶诗言. 冬季中国上空平直西风环流条件下的西风波动. 气象学报, 1956, 27: 5–5. |

| [3] | 樊平.春季的"南支槽"·夏季的"南支槽"·冬季的"南支槽"∥云南省气象学会和云南省气象局.云南气象文选 (1949-1979).1980:42-53, 66-73 |

| [4] | 秦剑, 琚建华, 解明恩, 等. 低纬高原天气气候. 北京: 气象出版社, 1997: 1-210. |

| [5] | 王恒康, 潘里娜, 余雄鹏. 春季南支西风槽的天气气候分析. 云南气象, 1991, 3: 1–14. |

| [6] | Ramage C S, The relationship between the atmospheric circulation and the normal weather of the Southern Asia and the Western Pacific in winter. J Meteor, 1952, 9: 403–408. DOI:10.1175/1520-0469(1952)009<0403:ROGCTN>2.0.CO;2 |

| [7] | Ding Y H, The variability of the Asian summer monsoon. J Meteor Soc Japan, 2007, 85B: 21–54. DOI:10.2151/jmsj.85B.21 |

| [8] | Ambrizzi T, Hoskins B J, Hsu H H, Rossby wave propagation and teleconnection patterns in the austral winter. J Atmos Sci, 1995, 52: 3661–3672. DOI:10.1175/1520-0469(1995)052<3661:RWPATP>2.0.CO;2 |

| [9] | Yang S, Lau K M, Kim K M, Variations of the east Asian jet stream and Asian-Pacific-American winter climate anomalies. J Climate, 2002, 15L: 306–325. |

| [10] | Hoskins, 孙照勃等 (译).大气中大尺度动力过程.北京:气象出版社, 1987. |

| [11] | Plumb R A, On the three-dimensional propagation of stationary waves. J Atmos Sci, 1985, 42: 217–229. DOI:10.1175/1520-0469(1985)042<0217:OTTDPO>2.0.CO;2 |

| [12] | Wallace J M, Gutzler D S, Teleconnections in the geopotential height field during the Northern Hemisphere winter. Mon Wea Rev, 1981, 109: 784–812. DOI:10.1175/1520-0493(1981)109<0784:TITGHF>2.0.CO;2 |

| [13] | 李崇银. 气候动力学引论. (第二版). 北京: 气象出版社, 2000: 284-287. |

| [14] | 陶诗言. 冬季由印缅来的低槽对于华南天气的影响. 气象学报, 1952, 3: 172–192. |

| [15] | Ding Q H, Wang Bin, Circumglobal teleconnection in the northern hemisphere summer. J Climate, 2005, 18: 3483–3505. DOI:10.1175/JCLI3473.1 |

| [16] | 雷兆崇. Plumb三维波作用通量和EP剖面图--对定常波模式输出结果的诊断分析. 南京气象学院学报, 1991, 14, (1): 25–33. |

| [17] | 耿全震, 陈受钧. 定常辐散场产生的涡源和定常波能量传播. 大气科学, 1996, 20, (3): 298–305. |

2008, 19 (6): 731-740

2008, 19 (6): 731-740