2. 南京信息工程大学, 南京 210044;

3. 国家气候中心, 北京 100081

2. Nanjing University of In formation Science & Technology, Nanjing 210044;

3. National Climate Center, Beijing 100081

从长期天气预报的角度考虑, 季节要按天气特征来划分, 称自然天气季节[1]。章基嘉等[1]利用自然正交函数分解方法, 用前几个特征向量时间系数的演变曲线来确定我国自然天气季节的平均界线, 其方法既定量也比较客观。但是, 目前人们对于华北汛期降水月份的选取, 具有较大随意性。陆日宇[2]将7, 8月降水量称为华北汛期降水量, 冯丽文[3]将4-9月作为华北的汛期, 戴新刚等[4]则将7-9月作为华北汛期, 日常的业务工作中, 则将6月1日-9月30日作为华北夏季防汛工作日。因此, 如何用客观定量的方法, 来定义华北汛期的起讫日期, 显然对华北夏季的防汛以及华北汛期降水规律的研究具有十分重要意义。

据统计, 华北地区6-8月的降水量占年降水量的50%以上, 且主要由几场暴雨造成, 一次暴雨的日降水量有时可达月降水量的50%以上[5]。因此, 华北汛期的确定, 至少要满足以下两个条件: ①要保证在汛期有一定的强降水日数; ②华北汛期开始和结束日期, 应该是华北夏季日降水迅速增加和减少的发生日。丁一汇等[6]利用1971-2000年NCEP再分析资料和我国740站的逐日地面观测资料对东亚梅雨季的气候学进行研究认为, 初夏长江流域特有的这个雨季有平均21 d的长度, 从6月17日开始到7月8日结束, 给出了东亚梅雨汛期的具体日期。因此, 本文也将利用华北日降水资料, 确定出华北汛期起讫的具体日期, 并从气候学上, 研究华北汛期起讫的时空分布特征, 及与华北汛期起讫相对应的大气环流特征。

1 资料和方法本文所用资料包括: ①国家气象信息中心资料室提供的我国740个测站1951-2006年逐日降水; ②1948-2007年NCEP/NCAR全球2.5°×2.5°逐日500 hPa高度场、850 hPa风场、海平面气压场、垂直速度场。由于在1957年之前, 我国建立的台站还比较稀疏[7], 因此, 为了得到比较多的华北站点, 以上资料时间上都从1957年开始, 止于2006年。参照梁萍等[8]确定的范围35°~43°N, 110°~120°E作为华北区域, 选取1957-2006年没有缺测值的44站作为华北地区代表站。

文中使用统计t检验、Mann-Kendall突变分析、滑动t检验、经验正交函数(EOF)分解等方法[9]。

Samel等[10]通过对中国日降水资料的详细分析, 用半客观分析方法来确定各雨带起、止日期, 具有较好的空间和时间分辨率。因此, 本文也参照此方法来确定华北汛期起讫日期。主要做法是:首先约定日降水量大于年降水量1.5%为单站大雨日, 然后在每4纬度带内, 选出一个代表站, 以该代表站的气候日降水量最大值作为参考日期, 所有位于这个区域范围内的台站, 均以这个参考日期, 在前后45 d的时间范围内, 用25 d的滑动窗口进行统计, 当所在的25 d窗口内大雨日数最大时, 这个25 d就是核心的25 d日期。

汛期开始日的确定:从核心的25 d日期开始, 再用25 d滑动窗口返回, 直到第1个窗口的大雨日数少于6 d时, 这个窗口为转换窗口; 在转换窗口内第1个大雨日再往回移, 直到至少5 d无降水确定为干期, 则汛期开始日为这个干期的最后1天的次日。

汛期结束日的确定:也从核心的25 d日期开始, 同样用25 d滑动窗口向前移动, 直到大雨日数少于6 d时, 这个窗口为转换窗口, 在转换窗口内第1个大雨日往前移动, 直到最少5 d无降水确定为干期, 则汛期结束日为这个干期的前1日。

汛期持续天数为汛期结束日-汛期开始日+1。

Samel等[10]研究华北雨带(36°~40°N)开始和结束日期时, 以北京气候日降水量最大日, 即第210天(7月29日)作为参考日期, 大雨日天数从第210天前后推移45 d, 即从第165(6月14日)~255天(9月12日)范围内进行统计, 对整个华北区域的台站的大雨日天数也按照这个时间范围进行统计(实际上, 本文将范围扩大, 对32°~36°N, 36°~40°N, 40°~43°N, 分别以郑州、北京和赤峰3个站气候日降水量最大值日确定参考日期, 计算出的华北区域的起讫日期, 与之相比, 差别不大)。

当不满足汛期开始条件时, 则该站该年空汛。

华北汛期逐年起讫日期、汛期持续天数, 均为存在汛期起讫日期的所有站点的平均值。显然, Samel的方法能够保证汛期内满足一定的强降水日数的条件。

2 华北汛期起讫的气候学分析世界气象组织建议表征一个变量的多年平均值时段由1961-1990年变为1971-2000年[11]。因此, 根据Samel的半客观分析方法, 确定了1971-2000年华北汛期的起讫日期, 然后进行30年平均, 得到华北汛期开始日期为第181天, 即6月30日, 结束日期为第230天, 即8月18日, 持续时间为50 d, 空汛台站数平均值为16站。

虽然, Samel方法能够保证汛期内满足一定的强降水日数条件, 但是, 华北汛期起讫的日期是否是华北夏季日降水量的突然增加和减少日呢?因此, 也参照文献[1]的方法, 对华北44站, 以1957-2006年每年6月14日-9月12日日降水量连续地排列作为某一空间点的一列, 进行EOF分析(其第一模态解释方差29.3%。其第一特征向量基本上反映了以太行山为界, 华北汛期日降水“东多西少”的特点)。

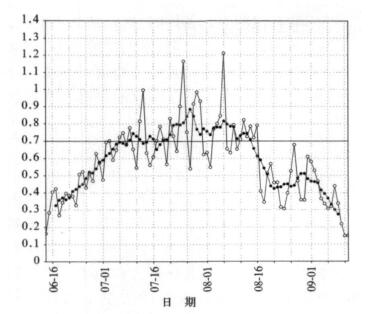

图 1是1971-2000年平均的华北6月14日-9月12日50年日降水EOF第一特征向量对应时间系数及其7 d滑动平均。由图 1可见, 8月6日华北汛期日降水量达到最大, 7 d滑动平均曲线清楚地显示出6月14日-8月6日以及8月6日-9月12日, 华北夏季日降水量近乎线性增加和减少的趋势变化。

|

|

| 图 1. 1971-2000年平均EOF第一特征向量对应时间系数(实线)及其7 d滑动平均(虚线)(水平线为等于0.7的阈值线) Fig 1. The 1971-2000 mean value corresponding time coefficient series of the first mode of EOF(solid line)and their 7-day running average(dashed line)(the level line represents cutoff value of 0.7) | |

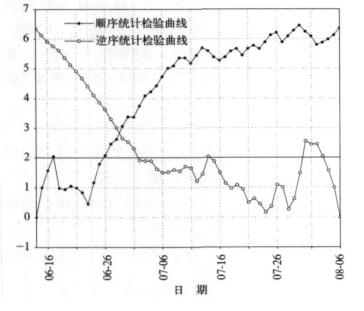

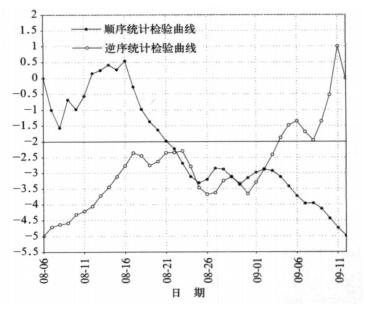

将第一特征向量对应的时间系数的气候平均值, 以8月6日为界, 分别对6月14日-8月6日和8月6日-9月12日的时间系数进行突变检验, 如果发生突变, 那么前者代表华北夏季日降水量突然增加的日期, 后者代表降水量突然减少的日期。从6月14日-8月6日时间系数的Mann-Kendall统计量曲线可以看出(图 2), 6月28日左右发生了突变, 表明华北日降水量在该日发生了突变, 因此满足华北汛期开始的条件②, 这个突变日期和用Samel半客观方法确立的开始日期基本一致。由于图 2两条曲线相交的日期不在信度内, 但是符淙斌等[12]认为:当曲线的交点位于信度区间之外时, 既不能冒然地认定它是突变点, 也不能立即认定它不是突变点, 因此, 又将之进行了滑动t突变检验, 当子序列取10时, 第179天(6月28日)超过了99%的信度检验, 因此, 结合突变分析和Samel半客观方法, 可以认定6月30日左右基本上是华北汛期的开始日。图 3表示的是8月6日-9月12日时间系数的MannKendall统计曲线, 有好几个相交点, 显然第一个突变点为汛期结束的日期, 这个突变日期大约是8月22日, 由于Mann-Kendall统计曲线也不在信度内, 因此也进行了滑动t检验突变分析, 当子序列取10时, 第228天(8月16日)通过了99%的信度检验。虽然用Mann-Kendall突变分析和用Samel半客观方法确立的华北汛期结束日期相差比较大, 但是用滑动t检验方法却和用Samel半客观方法确定的华北汛期结束日期基本一致。因此, 从气候学上讲, 8月18日左右是华北汛期的结束日。

|

|

| 图 2. 1971-2000年平均EOF第一特征向量对应时间系数(6月14日-8月6日)Mann-Kendall统计量曲线 (直线表示信度为95%的临界线) Fig 2. Mann-Kendall test of the 1971-2000 mean value corresponding time coefficient series(from Jun 14 to Aug 6)of the first mode of EOF (the horizontal line denotes the confidence level at 95%) | |

|

|

| 图 3. 1971-2000年平均EOF第一特征向量对应时间系数(8月6日-9月12日)Mann-Kendall统计量曲线 (直线表示信度为95%的临界线) Fig 3. Mann-Kendall test of the 1971-2000 mean value corresponding time coefficient series(from Aug 6 to Sep 12)of the first mode of EOF (horizontal line denotes the confidence level at 95%) | |

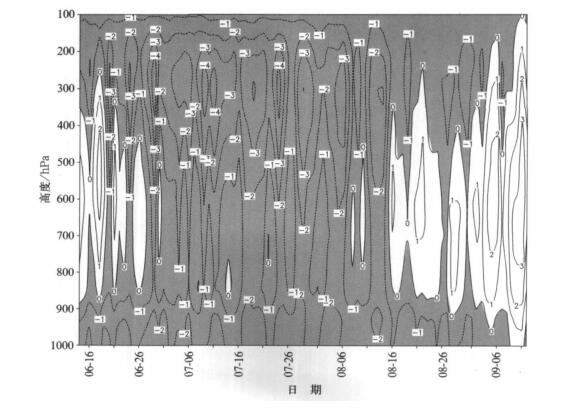

从华北区域平均的垂直速度高度-时间剖面图上(图 4), 可以清楚地看出, 从6月28日左右开始到8月16日左右止, 这时对流层基本为上升运动, 因此华北降水较多, 为华北汛期。赵平等[13]在研究近40年我国东部降水持续时间和雨带移动的年代际变化时认为, 对我国北方地区(34°~40°N)平均而言, 冷位相期间强降水开始日期出现在第182天(即7月1日), 结束时间出现在第233天(即8月21日), 这和本文的汛期起讫日期也大致相近。

|

|

| 图 4. 华北区域平均的垂直速度高度-时间剖面 (单位: 0.01 Pa.s -1; 阴影区表示上升运动) Fig 4. Height-time cross-section of vertical velocity over North China (unit :0.01 Pa.s -1; upward motion area are shaded) | |

3 华北汛期起讫日期的空间分布特征

陈烈庭[14]在研究华北各区夏季降水年际和年代际变化的地域性特征时, 将华北划分为8个自然区, 由于本文研究的华北范围基本上是传统意义上的华北区域, 不包括黄淮平原、黄河河套和渭河区, 因此, 在所研究的华北范围内, 仍参照其分区范围, 只是由于河北平原东区和西区, 在华北汛期起讫日期、持续天数以及空汛频次方面变化基本一致, 因此将两者合为一个区, 通称为河北平原地区。

由以上分析可知, 从统计方法和原理上讲, Samel方法主要是保证汛期内满足一定的强降水日数条件, 对华北夏季特定时间段日降水的EOF第一时间序列的突变分析是用来保证华北汛期起讫日期是华北夏季日降水量迅速增加和减少的发生日, 但是两者确立的华北汛期起讫的日期却是基本一致。因此, 可以依据Samel的半客观分析方法, 来分析1971-2000年平均的华北汛期开始日期、结束日期、持续期、空汛频数的空间分布特征。

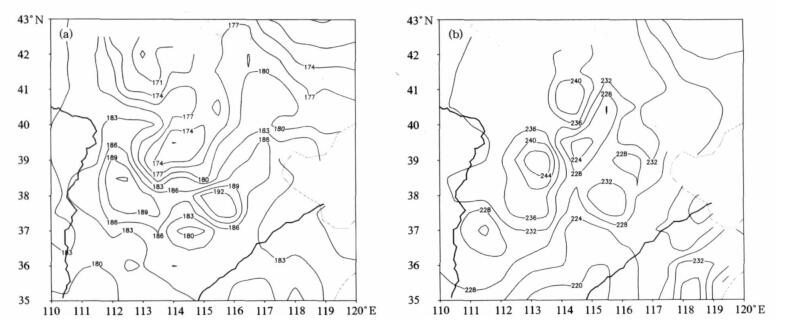

从华北汛期开始的空间分布来看(图 5a), 华北汛期开始最早的是冀北山地, 其次是黄河中下游地区。河北平原区汛期开始最迟, 黄土高原汛期开始日期也比较迟。整体特征是:中间汛期开始迟, 南北汛期开始早, 三者呈东西带状分布。在39°N以南区域, 汛期开始日期反映了东亚夏季风由南向北推进的时间顺序。

|

|

| 图 5. 1971-2000年平均的华北汛期开始日期(a)和结束日期(b)(日序)的空间分布 Fig 5. The 1971-2000 mean spatial distribution of beg inning date(a)and end date(b)of rainy season over North China | |

华北汛期结束日期最早的地区是在黄河下游地区(图 5b), 大概是8月10-12日。最迟的位于黄土高原北部, 其次是冀北山区的偏北区域。黄土高原南部, 河北平原地区以及黄河下游山东半岛附近, 汛期结束时间基本接近。

华北汛期的持续期和华北汛期的结束期的空间分布基本相似(图略), 黄土高原北部直至冀北山地汛期持续期最长, 黄土高原至河北平原东西区域持续天数维持在45~50 d以内, 黄河下游地区汛期最短, 大约在40 d左右。

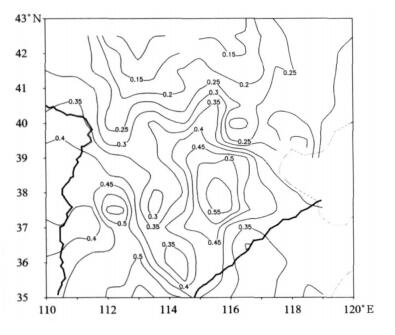

将1971-2000年各站空汛次数的和除以30, 得到该站空汛频次, 图 6为华北空汛频次空间分布, 可以看出, 空汛发生的频次最小值位于冀北山地, 空汛频次发生最多的位于河北平原地区, 其次是黄土高原, 黄河下游地区发生空汛的频次也比较多。这个分布特征和陈烈庭[14]分析的华北地区夏季降水总量年际标准差的分布十分接近, 空汛频次大值区, 也正是我国东部夏季旱涝发生可能性最大的地区[14]。

|

|

| 图 6. 1971-2000年平均的华北汛期空汛频次空间分布(单位: a-1) Fig 6. The 1971-2000 mean spatial distribution of the frequency of no rainy season during rainy season over North China(unit:a -1) | |

综上所述:华北汛期的起讫日期、持续天数以及空汛发生的频次, 具有鲜明的地域特征; 冀北山地汛期开始最早, 结束较迟, 持续天数较长, 空汛发生频次最少; 黄土高原汛期开始较迟, 其北部汛期结束最迟, 持续期也最长, 发生空汛的频次也比较多; 黄河下游地区汛期开始比较早, 结束最早, 汛期最短, 发生空汛的频次较大; 河北平原西部, 汛期开始最迟, 结束较迟, 汛期较长, 发生空汛的频次最大。

4 华北汛期起讫的大气环流背景Lau等[15]以5 mm的气候候平均降水量作为东亚季风雨季开始和结束的标准, Wang等[16]用相对候平均降水率来研究季风雨季的影响范围、雨季的开始、峰值和撤退。为了比较华北汛期起讫日期的环流特征和华北雨季的环流差别, 参照Lau, Wang等的做法, 对图 1第一特征向量对应的时间序数7 d滑动平均值设置阈值, 以0.7为下限, 那么7月19日-8月14日对应的时间系数值都大于0.7, 而且8月6日前的几个较大的峰值降水日都集中在这一时段内, 此时正好处于“七下八上”之间[17], 因此, 7月19日-8月14日可以认为是华北的雨季。

华北雨季相对于华北汛期的风场距平(图略)最显著的特征是, 我国台湾岛以西西太平洋地区有一异常反气旋环流, 日本岛以东洋面存在一异常反气旋环流, 以30°N为界, 其南, 我国东部地区为异常的偏北气流控制, 其北, 整个华北地区受异常偏南气流影响, 季风的北界甚至到达45°N以北, 因此, 华北雨季时, 夏季风处于最盛时期, 降雨也最大。

从华北汛期开始时500 hPa高度场相对于华北汛期的距平分布来看(图略), 在我国台湾岛以西为正距平, 中纬度地区从咸海, 经巴尔喀什湖、蒙古南部到日本海以东为负距平, 鄂霍次克海附近为正距平, 白令海峡西部为负距平, 而且都通过了95%信度统计t检验, 从欧亚大陆东岸, 由南向北距平场为“ +-+-”的波列状分布, 华北上空, 有一异常低的高度距平场, 这有利于华北降水的增多, 因此, 华北汛期开始。而华北汛期结束时500 hPa高度距平场和开始时有很大不同(图略), 乌拉尔山附近为负距平, 巴尔喀什湖与贝加尔湖之间为正距平, 华北上空为较小的正距平, 长江以南沿我国东部海岸线为负距平, 日本海以东洋面为正距平, 鄂霍次克海以北为负距平。从欧亚大陆东岸, 由南向北距平场为“-+-”的波列状分布, 正距平位于日本海以东洋面(表明副热带高压开始撤退), 这种环流形势表示华北降水开始减少, 华北汛期结束。

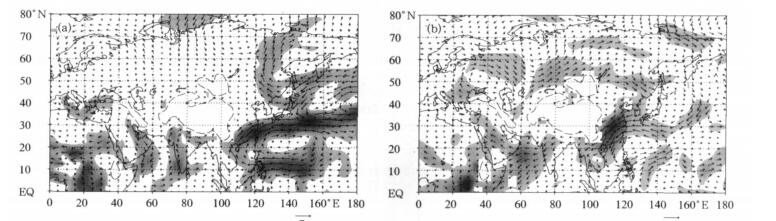

华北汛期开始时850 hPa风场距平(相对于华北汛期)(图 7a)和华北雨季风场距平相比有很大不同, 高纬度地区贝加尔湖附近是一异常的气旋环流, 中纬度地区异常西风较弱, 和华北雨季不同的是, 华北上空为弱的异常偏北风控制, 而不是异常强的偏南气流, 在30°N附近, 主要是异常西南气流控制, 这些异常的西南气流, 主要来自于副热带高压南部的异常偏东气流, 青藏高原南部弱的异常偏西气流以及60°E附近的一支越赤道气流, 因此华北汛期开始时, 异常南风主要位于长江流域, 华北上空为弱的异常北风控制。而华北汛期结束时(图 7b), 高纬度地区异常西风明显加强, 我国东部地区包括华北, 为异常偏强的西北气流控制, 因此华北降水偏少, 汛期结束。

|

|

| 图 7. 1971-2000年平均的华北汛期开始(a)和结束(b)时850 hPa风场对华北汛期平均场的距平分布 (单位: m · s-1; 阴影区表示超过了95%信度检验的区域; 虚线为1500 m地形高度线) Fig 7. 1971-2000 mean 850 hPa wind anomalies for rainy season wind field when rainy season starts(a)and ends(b)over North China (uint :m · s-1; regions over 95% confidence level are shaded; dashed line is 1500 mterrain height) | |

华北汛期开始时(相对于华北汛期)(图略), 我国台湾岛以西海平面气压为正距平, 我国东部地区江南到华北是负距平, 鄂霍次克海附近为正距平, 这些距平也都通过了95%信度统计t检验, 从西太平洋经我国东部到鄂霍次克海附近, 为“ +-+ ”型分布, 这种“东高西低”的海平面气压的异常分布, 有利于异常的偏南气流向北推进, 因此, 华北汛期开始。华北汛期结束时(图略), 我国东部海平面为异常高气压, 我国台湾岛附近为异常的低气压控制, 异常高压东部形成的异常偏北气流, 不利于华北降水, 因此, 华北汛期结束。

综上所述, 华北雨季处于夏季风最盛时期。当我国台湾岛以西洋面上空500 hPa为正的位势高度距平, 华北上空为负的位势高度距平, 地面上我国大陆及台湾岛以西洋面为“东高西低”的异常海平面气压场配置时, 异常偏南风到达30 °N附近, 华北汛期开始, 而这个时期, 虽然正是长江流域梅雨后期[6, 13], 我国东部主要降水雨带位于长江流域, 但是, 华北已经是对流性天气的多发期[18], 因此华北汛期也就开始了。而从渤海开始, 沿着我国东部海岸线上空500 hPa为位势高度负距平, 日本海为位势高度正距平, 地面上, 我国大陆和西太平洋之间为“西高东低”的异常海平面气压场配置时, 异常偏北风控制我国东部地区, 华北汛期结束。

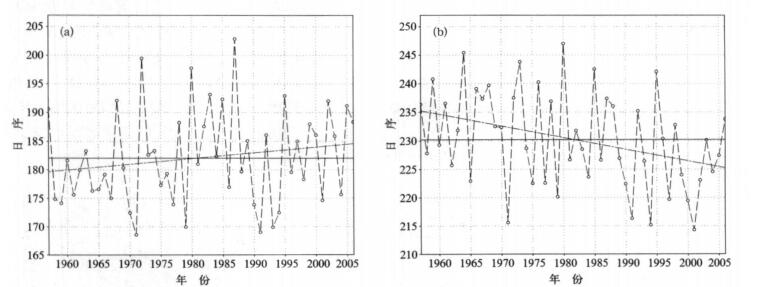

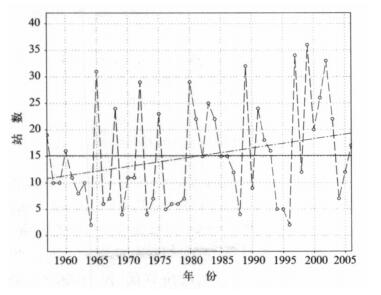

5 华北汛期起讫的年际变化及趋势分别考察1957-2006年期间, 华北汛期起讫日期、华北汛期持续日数、华北汛期空汛总站数随时间的变化特征及它们的趋势变化, 并对它们进行了线性倾向估计计算[9]。结果表明:华北汛期的开始日期(图 8a)略微有上升趋势, 倾向值为0.1, 相关系数为0.18(未通过信度检验), 这表示其开始日期逐渐推迟; 华北汛期结束的日期(图 8b)和开始日期相比, 其下降趋势明显, 倾向值为-0.20, 相关系数为-0.35, 通过了95%的信度检验, 这说明华北汛期结束日期有提前的趋势变化。华北汛期的持续日数下降趋势更加明显(图略), 其倾向值为-0.30, 相关系数为-0.51, 通过了99.9%的信度检验, 这说明华北汛期的天数在逐渐缩短。华北汛期空汛总站数有一略微的上升趋势(图 9), 倾向值为0.17, 相关系数为0.26, 通过了90%的信度检验。

|

|

| 图 8. 华北汛期开始(a)和结束(b)日期(虚线)的时间序列和线性趋势(点划线)(水平线是其平均值) Fig 8. Time series of beginning date(a)and end date(b)of rainy season over North China(dashed line)and it linear trend(dot-dashed line)(solid horizontal line corresponds to the mean date) | |

|

|

| 图 9. 华北空汛站数(虚线)的时间序列和线性趋势(点划线)(水平线是其平均值) Fig 9. Time series of total stations of no rainy season over North China(dashed line)and it's linear trend(dot-dashed line)(solid horizontal line corresponds to the mean date) | |

总而言之, 华北汛期起讫日期、汛期天数、空汛总站数的趋势变化虽然表现不同, 其中, 华北汛期的持续日数下降趋势最明显, 汛期的结束日期也存在着显著的下降趋势, 华北汛期空汛站数存在显著的上升趋势, 华北汛期开始日期略有上升趋势, 但是, 所有这些趋势变化, 都是有利于华北夏季降水的减少[19]。

计算华北汛期降水量和华北汛期开始日、结束日、持续日数、以及空汛总站数的相关系数, 其值分别为:-0.472, 0.217, 0.658, -0.837, 这说明, 华北汛期降水量和华北汛期开始日期存在着反相关关系, 汛期开始越早(迟), 华北汛期降水量越多(少); 华北汛期和结束日的相关系数未通过信度检验, 说明汛期降水量和华北汛期结束日期相关较差; 华北汛期降水量和华北汛期持续日数、空汛站数的相关系数都远远超过了99.9%的信度检验, 说明华北汛期降水量和两者关系十分密切, 当华北汛期持续天数长(短)时, 华北汛期空汛站数少(多)时, 华北汛期降水量偏多(少)。

6 结论和讨论基于对汛期的理解和认识, 利用Samel等人设计的半客观统计分析方法、Mann-Kendall突变分析、滑动t检验等方法, 确定了华北汛期起讫的具体日期, 方法更加客观, 对华北降水集中期的全貌刻画更全面, 并得到以下结论:

1) 从气候学上讲, 华北汛期大致始于6月30日, 止于8月18日, 持续期大约为50 d, 其中7月19日-8月14日, 为华北雨季。

2) 从气候学上讲, 华北汛期的起讫日期、持续天数以及空汛发生的频次, 具有鲜明的地域特征:冀北山地汛期开始最早, 结束较迟, 持续天数较长, 空汛发生频次最少; 黄土高原汛期开始较迟, 其北部汛期结束最迟和持续期也最长, 发生空汛的频次也比较多; 黄河下游地区汛期开始比较早, 结束最早, 汛期最短, 发生空汛的频次较大; 河北平原地区西部, 汛期开始最迟, 结束较迟, 汛期较长, 发生空汛的频次最大。

3) 华北汛期起讫日期、汛期天数、空汛总站数都有一定的趋势变化。其中, 华北汛期的持续日数下降趋势最为明显, 汛期的结束日期也存在显著的下降趋势, 华北汛期空汛站数存在显著的上升趋势, 华北汛期开始日期略有上升趋势。所有这些趋势变化, 都有利于华北夏季降水量的减少。

4) 华北汛期降水和华北汛期开始日期、持续期、空汛站数关系密切。当华北汛期开始早(迟), 持续天数长(短), 空汛站数少(多)时, 华北汛期降水量偏多(少)。

5) 华北雨季, 夏季风处于最盛, 降雨也最大。而当我国台湾岛以西高空存在正的位势高度距平, 华北上空存在负的位势高度距平, 我国大陆和西太平洋为“东高西低”的异常海平面气压场配置时, 异常偏南风到达30°N附近, 华北汛期开始; 而当华北上空为较小的位势高度正距平, 日本海为位势高度正距平, 我国大陆出现“西高东低”的异常海平面气压场配置, 使得异常偏北风控制我国东部地区, 华北汛期结束。

需要指出的是:本文主要是用1971-2000年资料进行研究, 其中20世纪70年代华北降水量偏多, 80-90年代降水量总体偏少。根据赵平等[13]研究结果, 在20世纪60-70年代和80-90年代华北降水期开始、结束时间显著不同, 而本文结果与其研究的结果在20世纪60-70年代更相似, 这可能是与该期间偏大的降水量对整个30年的贡献更大有关。

| [1] | 章基嘉, 孙照渤, 陈松军. 用自然正交函数分解法划分自然天气季节的研究. 南京气象学院学报, 1982, 2: 189–195. |

| [2] | 陆日宇. 华北汛期降水量年际变化与赤道东太平洋海温. 科学通报, 2005, 50, (11): 1131–1135. |

| [3] | 冯丽文. 北京近255年汛期及其多年变化. 气象学报, 1980, 38, (4): 341–350. |

| [4] | 戴新刚, 汪萍, 丑纪范. 华北汛期降水多尺度特征与夏季风年代际衰变. 科学通报, 2003, 48, (23): 2483–2487. |

| [5] | 孙建华, 张小玲, 卫捷, 等. 20世纪90年代华北大暴雨过程特征的分析研究. 气候与环境研究, 2005, 10, (3): 492–506. |

| [6] | 丁一汇, 柳俊杰, 孙颖, 等. 东亚梅雨系统的天气-气候学研究. 大气科学, 2007, 31, (6): 1082–1101. |

| [7] | 鲍名. 近50年我国持续性暴雨的统计分析及其大尺度环流背景. 大气科学, 2007, 31, (5): 779–792. |

| [8] | 梁萍, 何金海, 陈隆勋, 等. 华北夏季强降水的水汽来源. 高原气象, 2007, 26, (3): 460–465. |

| [9] | 魏凤英. 现代气候统计诊断预测技术. 北京: 气象出版社, 1999. |

| [10] | Samel N A, Wang W C, Lang X Z, The monsoon rainband over China and relationships with the eurasian circulation. J Clim, 1999, 12, (1): 115–131. DOI:10.1175/1520-0442-12.1.115 |

| [11] | 王遵娅, 丁一汇, 何金海, 等. 近50年来中国气候变化特征的再分析. 气象学报, 2004, 62, (2): 228–236. |

| [12] | 符淙斌, 王强. 气候突变的定义和检测方法. 大气科学, 1992, 16, (4): 482–493. |

| [13] | 赵平, 周秀骥. 近40年我国东部降水持续时间和雨带移动的年代际变化. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 548–556. |

| [14] | 陈烈庭. 华北各区夏季降水年际和年代际变化的地域性特征. 高原气象, 1999, 18, (4): 477–485. |

| [15] | Lau K M, Yang S, Climatology hnd interannual variability of the Southeast Asian summer monsoon. Adv Atmos Sci, 1997, 14: 141–162. DOI:10.1007/s00376-997-0016-y |

| [16] | Wang B, Lin H, Rainy seasons of the Asian-Pacific monsoon. J Climate, 2002, 15: 386–396. DOI:10.1175/1520-0442(2002)015<0386:RSOTAP>2.0.CO;2 |

| [17] | 赵汉光. 华北的雨季. 气象, 1994, 20, (6): 3–8. |

| [18] | 丁青兰, 王令, 陈明轩, 等. 北京地区暖季对流天气的气候特征. 气象, 2007, 33, (10): 37–44. |

| [19] | 卫捷, 张庆云, 陶诗言. 近20年华北地区干旱期大气环流异常特征. 应用气象学报, 2003, 14, (2): 140–151. |

2008, 19 (6): 688-696

2008, 19 (6): 688-696