2. 江苏省气象局气候中心, 南京 210009

2. Jiangsu Climate Center, Nanjing 210009

南京属于北亚热带季风气候区, 四季分明, 属于湿润地区, 冬季寒冷, 夏季炎热。灾害性天气频次高, 灾种多, 分布广, 成灾比例高, 是气候灾害频发区。近年经常出现的气候异常, 对社会经济、人类活动和农业生产造成很大的影响。

全球气候变暖已引起了各国科学家和政府的高度关注和重视。第4次IPCC评估报告指出, 最近100年(1906—2005年)全球平均地面气温上升了0.74±0.18 ℃ [1]; 自1850年以来最暖的12个年份中有11个出现在近期的1995—2006年(除1996年), 过去50年升温率几乎是过去100年的2倍[2]。研究指出, 我国气候变暖在冬季更加明显[3-6], 变暖的地区主要在北方[7-11], 在80年代气温有变暖突变[5-6, 12], 自20世纪60, 70年代以来出现严冬的机会减少[13]。而处于长江中下游的南京地区长期气候变化趋势是否与全球变暖的背景相一致?南京冬季气温的演变情况如何?

本文选取南京站1951年1月—2007年4月的逐日平均气温、日最高气温和日最低气温资料, 研究56年来南京地区冬季气温变化特征。

1 南京冬季平均气温变化根据气候学上对冬季的定义, 候平均气温低于10 ℃的季节为冬季[14], 则南京地区的冬季一般始于11月底, 终于次年3月; 其中完整的冬季月份为12月和次年1月、2月。56年来南京的全年平均气温为15.6 ℃, 冬季(12月、1月、2月)平均气温为3.7 ℃; 11月—次年3月的平均气温分别为10.6 ℃, 4.5 ℃, 2.3 ℃, 4.3 ℃, 8.8 ℃。

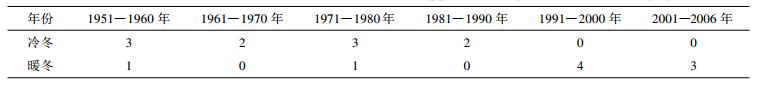

1.1 冬季平均气温与全年平均气温的比较比较1951—2006年冬季平均气温及全年平均气温的变化趋势(图 1), 可知56年来冬季气温的升温趋势率为0.295 ℃/10 a, 全年的升温趋势率为0.218 ℃/10 a, 可见冬季的升温和全年的升温很明显, 冬季的升温更显著。冬季气温在20世纪50—80年代皆低于平均水平, 从50年代开始有个较明显的降温过程, 60年代为低谷, 是个冬季低温期, 70年代后略有上升, 80年代的冬季平均气温总体与70年代处于同一水平, 可见总体上80年代以前冬季气温的平均值波动不大; 80年代开始冬季气温急剧上升, 远超过了56年的平均值, 并且在21世纪头几年冬季气温达到了最高峰。

|

|

| 图 1. 1951—2006年南京冬季(a)、全年(b)平均气温的变化趋势 Fig 1. Change tendency of winter(a)and annual(b)mean temperature during 1951—2006 in Nanjing | |

可见, 全年气温变化与冬季气温的变化趋势是一致的, 即20世纪80年代以前变化不大, 80年代以来的气温在全年和冬季都表现为明显的上升, 表明冬季对全年气候变暖有显著的贡献。

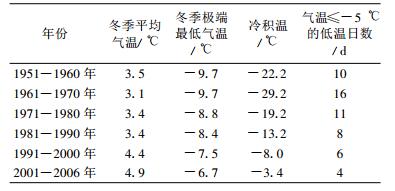

1.2 南京11月—次年3月各月平均气温距平变化详细分析南京11月—次年3月各月平均气温距平的变化趋势和特征(图 2)可以看到, 平均气温距平的多年变化均呈上升趋势, 其中11月和12月上升的线性趋势不甚明显, 11月气温距平趋势率为0.048 ℃/10 a, 12月为0.134 ℃/10 a; 而1月、2月、3月的上升趋势显著, 气温距平趋势率分别为0.29 ℃/10 a, 0.46 ℃/10 a和0.39 ℃/10 a。

|

|

| 图 2. 1951—2006年11月—次年3月南京各月平均气温距平的变化趋势 Fig 2. Change tendency of average month temperature anomaly during 1951—2006 from Nov to Mar in Nanjing | |

56年来共有5个月的月平均气温等于或低于0 ℃: 1967年12月为0 ℃, 1955年1月为-1.3 ℃, 1977年1月为-1.1 ℃, 1984年1月为-0.2 ℃, 1964年2月为0 ℃。20世纪90年代以来, 均未出现月平均气温≤0 ℃的现象。1—3月气温上升幅度较大, 21世纪头几年各月气温均处于较高的水平, 1—3月的月平均气温最高值皆出现在2000年以后, 尤其是2月在2000年以来连续3次刷新56年来2月平均气温的最高值, 其中最高值为最近的2007年2月, 月平均气温达到8.8 ℃, 已与3月的多年平均值(8.8 ℃)持平。11月和12月平均气温在20世纪60年代末至80年代大部分年份低于平均水平, 而在90年代以后略高于平均水平。由此可见, 冬季平均气温的上升, 主要表现在1—3月平均气温在90年代以后的显著上升。

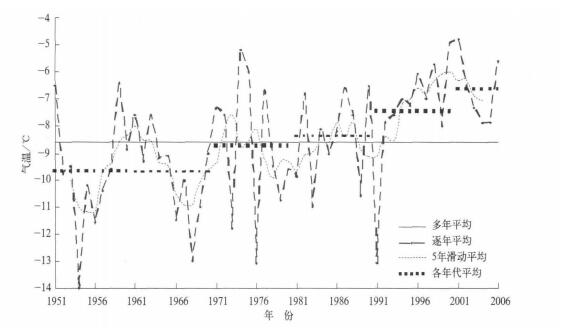

2 南京冬季极端最低气温变化冬季极端最低气温是指某年12月—次年2月极端最低气温值。南京56年极端最低气温的平均值为-8.6 ℃, 由图 3可以看出, 南京冬季极端最低气温变化趋势率为0.62 ℃/10 a, 远大于冬季和全年的气温变化的线性增长率。极端最低气温在20世纪50年代和60年代均较低, 其中60年代为最低。自70年代以来极端最低气温不断上升, 并偶有极端最低气温记录出现, 如1991年出现了-13.1 ℃的低温记录, 但自1992年以后, 连续15年极端最低气温皆在-8 ℃以上, 远高于56年平均值。

|

|

| 图 3. 1951—2006年南京冬季极端最低气温的变化趋势 Fig 3. Change tendency of year-lowest temperature in winter during 1951—2006 in Nanjing | |

历史上低于-13 ℃的极端最低气温记录共有4个: 1969年2月6日为-13.0 ℃, 1977年1月31日为-13.1 ℃, 1991年12月29日为-13.1 ℃, 1955年1月6日为-14.0 ℃。有两个冬季的极端最低气温未超过-5 ℃, 皆出现在2000年以后, 2000—2001年为-4.8 ℃, 2001—2002年为-4.9 ℃。

综上所述, 南京冬季极端最低气温上升显著, 56年来上升了3.5 ℃, 尤其是20世纪90年代以来已稳定处于较高水平, 促进了冬季变暖, 与冬季平均气温的变化是相应的。

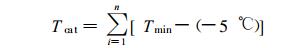

3 南京冬季-5 ℃以下低温日数及冷积温变化冬季的严寒和偏暖主要体现在低温日数和最低气温等气象要素上, 本文定义冷积温Tcat(cold accumulated temperature)来表示冬季的寒冷程度, 为一低温指数。冷积温指的是冬季-5 ℃以下的低温日的日最低气温与-5 ℃的差值的和, 即

|

(1) |

式(1)中, Tmin为日最低气温, Tcat绝对值的大小表示冬季的寒冷程度。

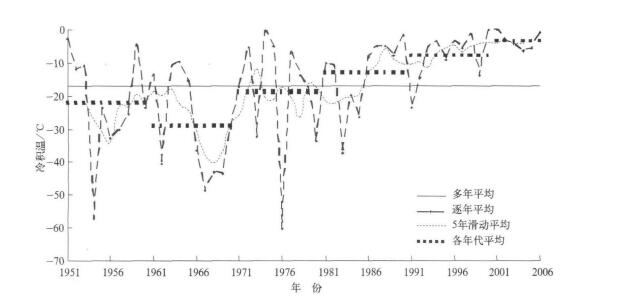

图 4表明南京平均冷积温为-16.7 ℃, 线性趋势率为0.45 ℃/a, 56年来冷积温绝对值减少了24.7 ℃。在20世纪50—60年代是一个较低温时期, 60年代为最低, 进入70年代有大幅度增长, 此后80年代、90年代冷积温绝对值不断减少, 21世纪头几年, 冷积温已越来越接近于0值, 可见最近几年的冬季持续处于较暖的水平。

|

|

| 图 4. 1951—2006年冬季冷积温的变化趋势 Fig 4. Change tendency of cold accumulated temperature in winter during 1951—2006 in Nanjing | |

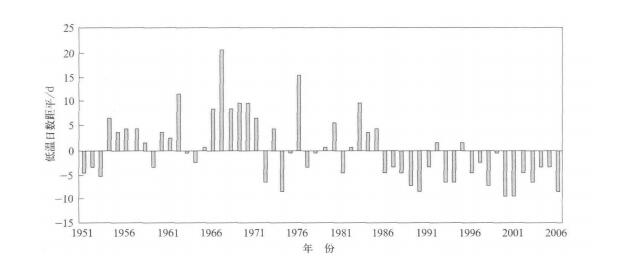

56年来, 低温日数平均为10 d/a, 从低温日数(气温≤-5 ℃)的距平分布情况可以看出(图 5), 20世纪50—70年代的低温日数偏多, 且低温年的低温日数距平比较显著; 80年代是个转折, 可以看到, 自1986年冬季以后的20年间, 除了1992年和1995年冬季以外, 低温日数皆为负距平, 可见90年代以来低温日少见, 冬季增暖显著, 可见冷积温和低温日数与冬季平均气温及极端最低气温的变化是相一致的。

|

|

| 图 5. 1951—2006年南京冬季低温日数(气温≤-5 ℃)距平分布 Fig 5. Anomal of winter low temperature(≤-5 ℃)days during 1951—2006 in Nanjing | |

4 南京冬季气温的年代际变化

冬季气温异常, 主要表现在整个冬季为冷冬或暖冬, 所谓冷冬和暖冬, 是基于多年平均而言出现的异常。判断暖冬或冷冬, 以冬季3个月(12月、1月、2月)的月距平值来划定, 主要有国家气候中心的判断标准和江苏省的判断标准, 本文采用后者的标准。即对于某个月, ΔT≤-1.5 ℃则为冷冬月, ΔT≥1.5 ℃为暖冬月; 若冬季3个月中有2个月的ΔT达到暖冬月或冷冬月标准; 或虽只有1个月的ΔT达到标准, 但其他月份均与冷冬月或暖冬月的ΔT值同号, 则定该年为冷冬年或暖冬年[15]。

南京1951—2006年冬季3个月(12月、1月、2月)平均气温距平值(表略)表明, 属冷冬年的有: 1952—1953年、1954—1955年、1956—1957年、1966—1967年、1967—1968年、1973—1974年、1976—1977年、1980—1981年、1983—1984年、1984—1985年; 属暖冬年的有: 1951—1952年、1978—1979年、1994—1995年、1997—1998年、1998—1999年、2000—2001年、2001—2002年、2003—2004年、2006—2007年。

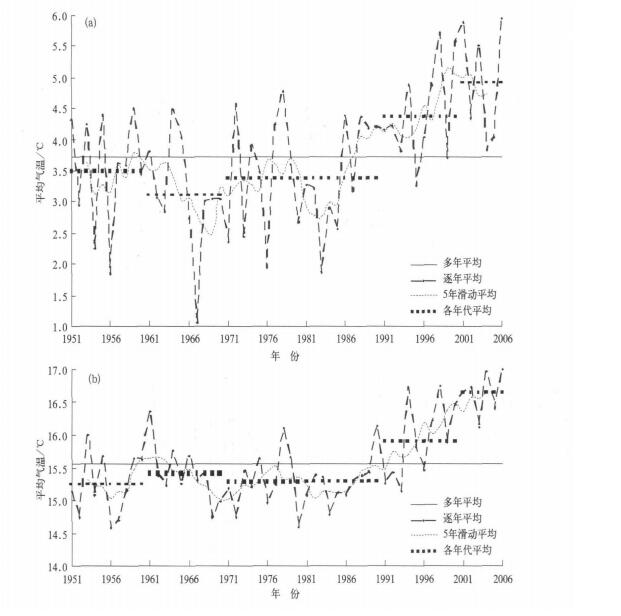

由表 1可以看出, 56年来, 冷冬出现次数呈减少趋势, 且都分布在20世纪80年代以前, 分布较为平均, 平均4年一遇, 而90年代以来至今未出现冷冬; 暖冬的出现次数在80年代以前很少, 40年仅有2次, 但90年代以来出现次数急剧上升, 且很频繁, 近10年为两年一遇, 2006—2007年冬季就是个典型的暖冬。可见, 90年代以来的冬季气温的上升已使南京的冬季出现了持续的偏暖异常。

|

|

表 1 1951—2006年南京各年代冷暖冬出现的次数 Table 1 The number of warm winter and cold winter appeared during 1951—2006 in Nanjing |

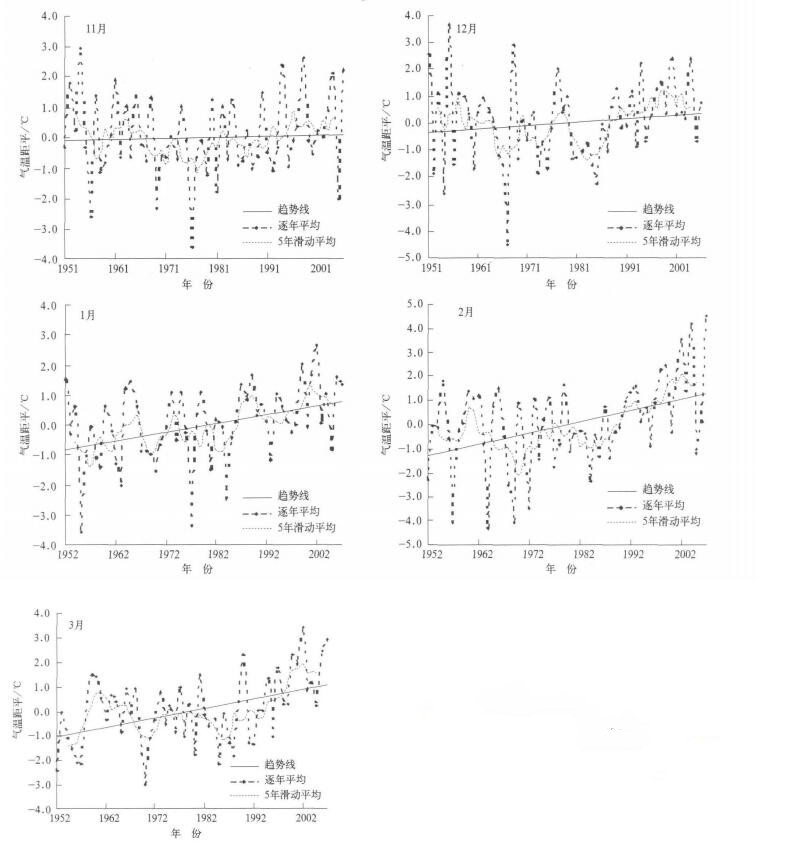

表 2是56年南京冬季各气温指标的年代变化, 表明冬季季平均气温56年来增加明显, 在20世纪60年代最低, 为3.1 ℃, 2000年以来近6年最高, 平均为4.9 ℃, 比60年代高出了1.8 ℃, 其中90年代比80年代高出1 ℃, 可见80年代到90年代增温剧烈; 极端最低气温50和60年代持平, 皆为最低的年代, 平均极端最低气温为-9.7 ℃, 70年代以后持续上升, 21世纪头6年为最高值, 达-6.7 ℃, 比50年代和60年代高出了3 ℃; 冷积温在60年代平均值最低, 为-29.2 ℃, 而进入70年代以后持续上升, 70年代比60年代上升了10 ℃, 近6年冷积温平均值最高, 仅为-3.4 ℃, 比60年代高出了25.8 ℃, 冷积温绝对值减少最剧烈; 气温≤-5 ℃的低温日数在60年代为最多, 平均16 d, 70年代以来持续减少, 近6年平均最少, 只有4 d。

|

|

表 2 1951—2006年南京冬季各气温指标分布 Table 2 Distribution of each minter temperature indexes during 1951—2006 in Nanjing |

5 小结

1) 南京地区56年来冬季平均气温和年平均气温均呈增温态势, 升温趋势率分别为0.295 ℃/10 a和0.218 ℃/10 a, 而冬季极端最低气温和冷积温上升显著, 趋势率分别为0.62 ℃/10 a和4.5 ℃/10 a。56年来南京冬季增温显著, 这与全球变暖是相应的。

2) 南京冬季各气温指标的年代际变化表明, 20世纪50—60年代是冬季低温期, 而70年代以后冬季持续升温, 尤其是90年代以后冬季气温已持续高于多年平均状况, 21世纪头几年气温偏高于常年的异常更加显著。冷冬皆分布在80年代以前, 90年代以后没有冷冬; 暖冬主要分布在90年代以后, 近10年为两年一遇, 90年代以来, 南京冬季出现了持续的偏暖异常。可以预测, 未来若干年南京可能会有频繁的暖冬出现。

| [1] | IPCC.Summary for Policymakers of Climate Change 2007: The Physical Science Basis.Contribution of Working Group Ito the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.Cambridge: Cambridge University Press, 2007. |

| [2] | 秦大河, 陈振林, 罗勇, 等. 气候变化科学的最新认知. 气候变化研究进展, 2007, 3, (2): 63–73. |

| [3] | 缪启龙, 周自江, 殷永元, 等. 中国近半个世纪最高气温变化特征. 气象科学, 1998, 18, (2): 103–112. |

| [4] | 王翠花, 李雄, 缪启龙. 中国近50年来日最低气温变化特征研究. 地理科学, 2003, 23, (4): 441–447. |

| [5] | 史岚, 王翠花, 李雄, 等. 中国近50 a来日最低气温的时间演变特征. 气象科学, 2003, 23, (2): 300–307. |

| [6] | 唐国利, 丁一汇. 近44年南京温度变化的特征及其可能原因的分析. 大气科学, 2006, 30, (1): 56–68. |

| [7] | 郭志梅, 缪启龙, 李雄. 中国北方地区近50年来气温变化特征的研究. 地理科学, 2005, 25, (4): 448–454. |

| [8] | 于淑秋. 近50年我国日平均气温的气候变化. 应用气象学报, 2005, 16, (6): 787–793. |

| [9] | Chen Longxu, Zhu Wenqin, Wang Wen, et al. Studies on climate change in China in recent 45 years. Acta Meteorologica Sinica, 1998, 12, (1): 1–17. |

| [10] | 陈隆勋, 邵永宁, 张清芬, 等. 近四十年我国气候变化的初步分析. 应用气象学报, 1991, 2, (2): 164–174. |

| [11] | 屠其璞, 邓自旺, 周晓兰. 中国近117年年平均气温变化的区域特征研究. 应用气象学报, 1999, 10: 34–44. |

| [12] | 郭志梅, 缪启龙, 李雄. 中国北方地区近50年来气温变化特征及其突变性. 干旱区地理, 2005, 28, (4): 176–182. |

| [13] | 丁裕国, 江志红. 中国近50年严冬和冷夏演变趋势与区划. 应用气象学报, 1999, 10, (增刊): 88–96. |

| [14] | 张宝坤. 中国四季之分布. 地理学报, 1934, 1, (1): 1–18. |

| [15] | 周曾奎. 南京地区50年冬夏气温特征分析和演变趋势. 气象科学, 2000, 20, (3): 209–316. |

2008, 19 (5): 620-626

2008, 19 (5): 620-626