大雾和浓雾是常见的灾害性天气, 大雾的出现严重影响大气能见度, 对航空、海运、河运和高速公路交通有极大危害性。另外, 由于雾天大气污染物不易扩散, 对人体健康也会造成不利影响。雾对农业生产也会产生危害, 农作物缺乏光照, 影响作物生长和引发病虫害。因此, 雾的研究对促进社会经济良性发展和人民生活有重要的意义, 越来越得到重视。

20世纪90年代以前, 对于雾的数值模拟研究, 普遍采用的方法是雾模式。对于雾模式的研制, 国外起步比较早, 雾模式也经历从一维模式、二维模式到比较完善的三维模式。由于影响雾形成的各种因素如辐射、微物理过程及湍流等的不确定性, 使得雾的模拟和预报难度很大。最早对辐射雾的形成过程进行数值模拟的是Fisher等[1], 随后Roach等[2]、Turton等[3]、Peter[4]和Bott[5]都对辐射雾模式研究作了很大的改进。国内在辐射雾的研究方面也有不少工作。20世纪80年代后期, 周斌斌[6]改进了辐射雾模式, 模拟结果在一定程度上反映了辐射雾的特点; 90年代初, 尹球等[7-8]、钱敏伟[9]以及张利民[10]分别利用一维、二维和三维雾模式对长江上空以及重庆地区辐射雾的形成过程进行了数值模拟研究。由于数值模拟考虑了较多因子的影响, 能近似地表达出客观雾的规律, 所以在雾的产生、发展机制以及各种影响因素的作用方面得出了许多有益的结论。

雾模式虽然是研究雾的有效工具, 但由于它主要针对雾进行设计, 一般使用单站探空资料, 而无法考虑环境背景场变化对雾的影响。20世纪90年代以后, 国外开始尝试采用中尺度模式对雾进行数值模拟研究。1991年英国的Balland等[11]开始用中尺度模式对雾进行了数值模拟。2000年以后, 我国一些气象工作者也开始了这方面的尝试[12-15]。本文采用MM5中尺度模式对2006年12月24—27日南京及其周边地区发生的一次罕见的浓雾过程进行数值模拟, 并通过敏感性试验探讨短波辐射、长波辐射对雾模拟结果的影响。

1 雾过程实况2006年12月24—27日江苏出现了一场罕见的连续性浓雾, 全省大部分地区能见度小于500 m, 部分地区小于50 m。此次大雾是南京自1951年来持续时间最长的一次罕见浓雾过程。大雾持续了51 h, 能见度低, 局部能见度只有2~3 m。由于大雾天气能见度较低, 对交通航运等部门造成极大影响。

这次大雾影响范围广, 与当时盛行的大气环流形势有关。江苏省自2006年12月24日起受地面弱高压控制, 天气形势十分稳定, 且低层湿度大, 辐射冷却明显, 出现明显的逆温层。2006年12月24日20:00(北京时, 下同)850 hPa图上(图略)江苏省西部受西风气流影响, 同时在东部及南部有偏南气流输送暖湿空气, 在南京附近形成风向的辐合区, 这种形势有利于水汽聚集, 为大雾的形成和维持提供了良好的水汽条件。高空500 hPa形势图上, 江苏地区受西北气流控制, 700 hPa图上受平直的西风气流影响, 风场在这一地区有弱的辐散, 这些因素不利于云的形成, 保持了高空少云, 有利于地面的长波辐射, 使得夜间辐射降温特别明显; 且等压线较平直, 南京及其周围地区没有强冷空气活动。从地面图上(图略)可知相对湿度在80%以上, 低层空气湿度大, 这主要是由于前期很少有强冷空气活动, 华东地区持续受弱辐合区的控制, 为大雾生成提供了有利的条件。27日14:00前后, 由于有强冷空气入侵, 破坏了大气稳定层结, 空气湿度减弱, 逆温结构也遭到破坏, 大雾维持的条件不再存在, 于是持续了将近4天的大雾终于开始消散了。因此这次大雾形成的主要原因是稳定的大气层结、较高的相对湿度和地面的辐射降温以及充足的水汽输送, 属于辐射平流雾。

2 模拟结果检验 2.1 模式方案设计使用PSU/NCAR的三维非静力平衡中尺度数值模式MM5, 由于该模式考虑了环境背景场变化对雾的影响, 包括了比较详细的云雾微物理过程, 也包括了云水(冰)和雨水(雪)的预报方程, 因此具有模拟雾过程的能力。

在模拟研究中, 采用双重双向嵌套方案, 中心点位于南京(32.03°N, 118.46°E), 区域格距分别为30 km和10 km, 相应的格点数为60×60, 76×76。模式所用的初始资料是NCEP/NCAR 1°×1°再分析资料。为了更好地模拟这次雾过程, 在边界层内垂直方向增加了9层, 增加范围主要在近地面200 m以下, 由原来的23层增加为32层。模拟时间从2006年12月24日14:00至27日20:00。由于初始条件对雾的模拟有非常重要作用[16], 因此用探空、地面等实测资料对初始场作了订正。水汽方案选择暖雨方案, 积云参数化是Grell方案, 边界层采用Gayno-Seaman PBL参数化方案, 考虑到辐射对雾的形成起很重要的作用, 采用了云辐射方案, 此方案较复杂, 它涉及长短波与显式云和晴空之间的相互作用。

为了了解辐射项、短波辐射以及长波辐射对这次大雾形成和发展的影响, 分别做了4个敏感性数值试验, 敏感性试验和控制试验积分时间相同。在第1个敏感性数值试验中, 选用RRTM长波辐射方案和控制试验中的云辐射方案进行对比模拟(试验B); 第2个敏感性数值试验去掉辐射项计算(试验C); 第3个敏感性试验去掉长波辐射影响(试验D); 第4个敏感性试验去掉短波辐射的影响(试验E)。

2.2 数值模拟结果及其与实况对比气象观测对大雾的定义为:悬浮在贴近地面大气中的大量细微水滴(或冰晶)的可见集合体, 能见度小于1000 m。一般认为[17-18]:雾在-15~0 ℃时的液态水含量(LWC)范围为0.05~0.5 g·kg-1, 所以采用液态水含量来描述模拟结果中雾的生消过程。2006年12月24日20:00, 有雾出现, 雾区范围较小, 仅出现在南京及江苏北部地区, 液态水含量为0.1 g·kg-1(图 1a), 之后雾的发展较快; 25日01:00, 雾区扩大, 江苏大部发展成大雾, 液态水含量最高值也达到0.5 g·kg-1(图 1b)。此后雾的范围继续扩大; 25日南京地区全天大雾, 液态水含量变化不大, 维持在0.4 g·kg-1左右(图 1c)。从图 1可以看到, 模拟的雾区范围较大, 山东、安徽、河南、浙江等地都在雾区内, 而据实况知(图略), 这场罕见的雾霾天气持续笼罩了我国中东部多个省市, 河北南部、山东、河南、安徽、江苏大部、浙江北部均出现了雾霾天气。因此可以说, 模式对此次辐射雾过程的大尺度环流背景及影响系统的模拟是较成功的。12月25日21:40, 江苏省气象台紧急发布南京地区大雾红色预警信号, 预计未来2 h内南京地区将出现能见度小于50 m的特浓雾并将持续, 模式模拟22:00雾的情况(图 1d), 模拟区域和强度与实况较接近; 25日发展的这场大雾一直持续到26日14:00, 雾的浓度才有明显减轻, 整个雾区液态水含量显著降低, 南京液态水含量只有0.15 g·kg-1左右, 安徽北部, 徐州西部液态水含量在0.2 g·kg-1左右, 而江苏东部地区的液态水含量也在0.1 g·kg-1以下(图 1e), 这是因为日出后地面接受太阳短波辐射, 雾体升温雾滴蒸发, 使得大雾减轻; 27日14:00, 实况雾基本消散, 模拟结果显示, 此时液态水含量的值已小于0.1 g·kg-1(图 1f), 同样表明雾已开始消散。

|

|

| 图 1. 2006年12月24—27日10 m高处的液态水含量模拟结果(单位: g·kg-1) (a)24日20:00,(b)25日01:00,(c)25日11:00,(d)25日22:00,(e)26日14:00,(f)27日14:00 Fig 1. Liquid water content section of simulated(unit:g·kg-1)at 10 m (a)20:00 Dec 24, 2006,(b)01:00 Dec 25, 2006,(c)11:00 Dec 25, 2006,(d)22:00 Dec 25, 2006,(e)14:00 Dec 26, 2006,(f)14:00 Dec 27, 2006 | |

总之, 模拟雾的形成和消散时间与实况基本一致。根据Kunkei的关于LWC(液态水含量)和VIS (能见度)关系的经验公式[19-20] :

|

(1) |

式(1)中, ρ0为水密度, q1为液态水含量; β是根据大量的试验给出的物理参数, 可以计算能见度与液态水含量的关系[19], 即当雾天能见度为16 m, 30 m, 60 m, 300 m时, 所对应的液水含量分别为0.48 g·kg-1, 0.24 g·kg-1, 0.12 g·kg-1, 0.02 g·kg-1。由于缺乏大范围雾水观测资料, 模拟的液态水含量的值难以与实测作对比, 本文列出部分数值模拟雾生消过程的液态水含量及相应时间在南京信息工程大学校园观测的能见度的关系(表 1), 并且在图 2中比较了Kunkei经验公式与本次模拟的相关性。从图 2可见, 二者具有较好的一致性。因此可以认为, 采用液态水含量描述雾的生消过程是可行的。在雾持续期间, 能见度是随着雾液态水含量的变化而变化的。

|

|

表 1 南京信息工程大学观测得到的能见度与数值模拟液水含量 Table 1 The visibility observed in NUIST and the liquid water content simulated |

|

|

| 图 2. 能见度与液水含量的关系 Fig 2. The relationship between visibility and liquid water content | |

3 数值模拟诊断分析

由于在低层稳定大气中, 热量、动量及水汽输送的基本方式是湍流混合, 在形成大雾的微物理过程中, 这种近地面的微尺度涡流和湍流十分重要[21], 因而湍流混合在雾发展过程中的作用不可忽视。

3.1 水汽条件分析与云形成过程一样, 雾的形成过程也要求水汽达到饱和状态产生凝结。达到饱和状态有两种基本过程, 一种是增湿, 一种是冷却。分析低层水汽通量散度可以发现在大雾发展和维持期间, 雾区基本上为弱的水汽辐合区, 在大雾减弱和消散期间, 雾区大部为弱的水汽辐散。图 3给出了0.97σ层的水汽通量散度平面图, 从图 3a可艺看出25日02:00, 江苏大部为弱的水汽辐合区, 在26日14:00(图 3b)南京以及大部分地区变为弱的水汽辐散区。

|

|

| 图 3. 0.97σ层水汽通量散度(单位:10-7 g·cm-2·hPa-1·s-1) (a)2006年12月25日02:00,(b)2006年12月26日14:00 Fig 3. The simulated 0.97σ divengenee of moisture flux(unit:10-7 g·cm-2·hPa-1·s-1)at 02:00 Dec 25, 2006(a)and 14:00 Dec 26, 2006(b) | |

3.2 动力条件分析

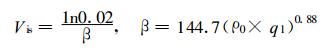

图 4为模式在32°N, 118.5°E模拟的散度场、涡度场、垂直速度场时间-高度剖面图。从图 4a可见, 在大雾持续的大部分时间内, 970 hPa以下存在弱的辐合区, 25日10:00, 26日01:00分别在985 hPa和975 hPa各有一个负的散度中心, 中心值分别为-0.6×10-4 s-1和-0.9 ×10-4 s-1, 表明低空有弱的辐合上升运动; 970 hPa以上基本为弱的正散度区, 中心位于900 hPa附近, 反映中高层有弱的下沉运动。在25日与26日午后则刚好相反, 低空以辐散下沉运动为主, 和大雾减弱的事实是相符的。涡度场时间空间剖面图上(图 4b), 900 hPa以下为弱的正涡度区, 以上为负涡度区。从垂直速度场(图 4c)可以看出, 在大雾发展维持阶段, 低层(900 hPa)有微弱的上升运动, 速度值近似为零, 而900 hPa以上有弱的下沉运动, 最大速度值为-0.04 m·s-1。在雾减弱和消散阶段, 基本为弱的下沉气流控制。可见整层大气中下沉运动占主导。中低空下沉气流的存在有助于近地层的弱风条件和稳定层结的建立[22]; 大规模的下沉辐散运动有利于中低层大气增温, 与近地层的辐射降温相配合, 有助于边界层内形成逆温, 阻止低层水汽向高层输送, 有利于低层水汽的积累和湿度增加, 使雾的浓度变大。

|

|

| 图 4. 2006年12月在32°N, 118.5°E散度场(单位:10-4 s-1)(a), 涡度场(单位: 10-4 s-1)(b), 垂直速度(单位: m·s-1)(c)模拟结果时间-高度剖面图 Fig 4. The time-height cross section of simulated divergence(unit:10-4 s-1)(a), vorticity(unit:10-4 s-1)(b) and vertical velocity(unit:m·s-1)(c)at 32°N, 118.5°E in Dec, 2006 | |

3.3 冷却作用

在辐射雾的形成中冷却起重要作用, 温度的局地变化主要是由温度平流、垂直运动和非绝热作用引起的[23]。

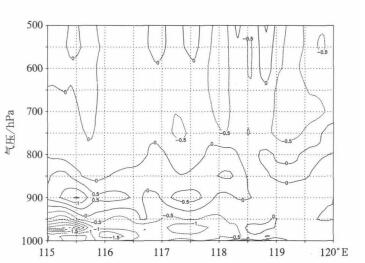

图 5为25日20:00温度平流项沿32°N的垂直剖面图, 940 hPa以下为冷平流, 表明近地层有弱冷空气入侵。850~940 hPa之间为暖平流, 与下沉运动相配合。冷暖平流的作用对逆温层的建立、维持和雾的形成具有重要作用。

|

|

| 图 5. 2006年12月25日20:00温度平流沿32°N的高度-纬向剖面图(单位: K·s-1) Fig 5. The zone-height cross section for simulated temperature horizontal advection(unit:K·s-1) along 32°N at 20:00 Dec 25, 2006 | |

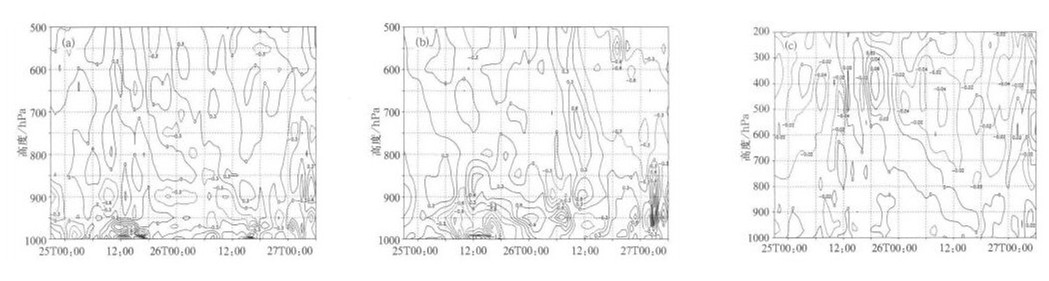

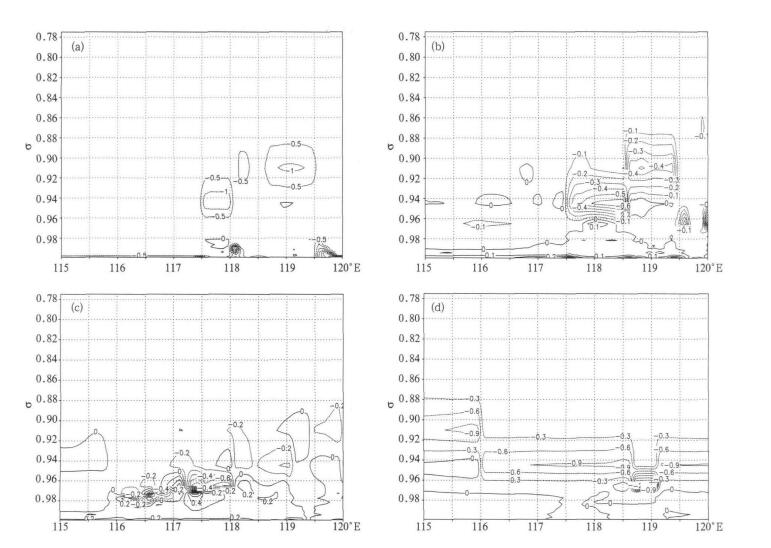

图 6给出了沿32°N长波辐射降温率的垂直剖面图, 图 6纵坐标为σ坐标, 是地形追随坐标, 为无量纲量。

|

|

| 图 6. 2006年12月24—27日长波辐射降温率沿32°N的高度-纬向剖面图(单位: K·h-1) (a)24日20:00,(b)25日05:00,(c)26日14:00,(d)27日08:00 Fig 6. The zone-height cross section for simulated radiative tendency(unit:K·d-1)along 32°N at 08:00 Dec 24, 2006(a), 05:00 Dec 25, 2006(b), 14:00 Dec 26, 2006(c)and 08:00 Dec 27, 2006(d) | |

24日20:00, 地面开始出现长波辐射降温, 在靠近地面处形成一稳定层结, 使得离地面某一高度处长波辐射冷却以较快的速度增加。图 6a中, 距离地面100 m(0.99σ层)以下, 长波辐射降温率自下向上递减, 最大为-3.5 K·h-1, 形成较明显的贴地逆温层, 近地层出现大雾。大雾的出现, 一方面会增加向下的长波辐射[8, 24], 减缓了地面的降温, 贴地层开始出现小幅升温, 另一方面, 在雾顶会存在较强的长波辐射, 使得雾顶出现最大降温[25], 有着较强的逆温层结, 使辐射冷却得以向上发展, 导致凝结, 于是雾得以继续生成、发展。25日05:00(图 6b)长波辐射降温率在0.97σ(约300 m)和0.95σ(约500 m)分别出现了-0.5 K·h-1和-0.7 K·h-1的中心, 和雾顶相对应; 雾层增厚引起的向下长波辐射的增强使得0.99σ以下升温明显。26日14:00(图 6c), 116°~118°E, 0.97σ仍有-1 K·h-1的长波辐射降温率中心, 大雾维持。27日08:00(图 6d), 0.97σ有-2.7 K·h-1长波辐射降温率中心, 大雾没有消散。可见地面温度迅速下降有利于雾的形成, 雾的形成又会阻碍地面温度的下降。大气长波辐射作用使得雾得以形成并向上发展, 而雾的向上发展又使得长波辐射冷却范围抬升。

4 辐射方案敏感性试验对本次雾生成、发展及消亡分析来看, 地面和大气的长波辐射冷却是辐射雾形成和发展的最重要的因素, 而日出后的太阳短波辐射加热和湍流输送热量是辐射雾消散的主要原因。为了进一步验证长、短波辐射对雾形成和发展的作用, 设计了4个敏感性试验(控制试验为A)。在试验B中, 选用RRTM长波辐射方案和控制试验中的云辐射方案进行对比模拟, 探讨辐射方案对模拟雾生消过程的影响。在试验C中去掉了辐射项, 其他参数选择与控制试验A相同。在敏感性试验D和E中, 分别去掉了辐射项中的长、短波辐射, 其他参数选择也与控制试验相同。

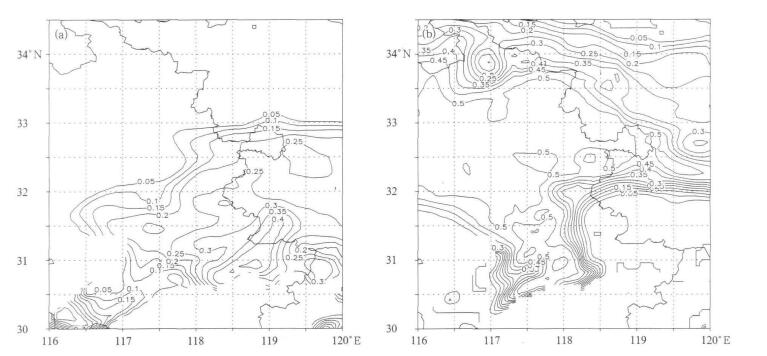

从模拟结果看, 采用RRTM长波辐射方案模拟的液态水含量最大值普遍比控制试验模拟的液态水含量最大值要大, 如图 7模拟2006年12月27日08:00雾中液态水含量分布可看出, 采用RRTM长波辐射方案模拟的液态水含量最大值为0.5 g·kg-1, 且浓雾分布范围广(图 7b); 控制试验模拟的液态水含量最大值为0.45 g·kg-1, 范围较小, 江苏大部液态水含量在0.3 g·kg-1左右(图 7a)。分析认为, 因为RRTM长波辐射方案重点考虑了水汽、臭氧和二氧化碳对长波辐射的吸收, 使近地层的辐射冷却率比控制试验模拟的近地层辐射冷却率大, 降温值更大, 空气过饱和度大, 因而液态水含量稍大。根据当时的大雾天气状况来分析, 27日晚北方有一股强冷空气南下, 自北向南影响江苏地区。自27日01:00, 能见度已有所提高, 控制试验模拟出的27日08:00南京液态水含量值为0.3 g·kg-1左右应该是更接近实况的。而控制试验模拟的雾区水平范围与敏感性试验模拟的结果有所偏差, 原因可能是因为连续几天大雾过程较复杂, 虽然此次大雾过程是因为长波辐射冷却产生, 但是在低空暖湿平流持续作用下维持发展, 还可能存在烟尘雾等其他因素的作用, 人类活动环境的变化影响着大雾的变化, 其为大气、环境、生态综合变化的结果[26]。

|

|

| 图 7. 不同辐射方案模拟2006年12月27日08:00的雾中液态水含量分布图(单位:g·kg-1) (a)云辐射方案,(b)RR TM方案 Fig 7. Comparisons of the liquid water content's distribution between cloud scheme(a)and RRTM scheme(b)(unit:g·kg-1) | |

在试验C和D中, 始终没有雾生成, 说明地面长波辐射冷却对雾的形成是有决定性作用的, 没有长波辐射冷却直接导致贴地逆温层的形成, 虽然水汽充足, 仍然不能凝结成雾。

敏感性试验E采用去除短波辐射方案, 由于地面不接受短波辐射, 影响了地面的升温, 不能通过湍流将热量传给大气, 雾滴也就不会受热蒸发, 所以雾的浓度不会降低, 这种作用在午时更加明显。模拟的2006年12月27日12:00近地面10 m处液态水含量和雾区范围(图略)明显大于控制试验中的结果, 表明太阳短波辐射是雾消散的关键性因子。这是由于太阳短波辐射使整个边界层增温, 湍流将热量传给大气, 使得雾层温度升高, 雾滴蒸发, 雾顶处总冷却率不能再产生足够的凝结以补充重力沉降引起的水分流失。因此, 雾顶停止向上发展, 而后进入蒸发状态, 使大雾的浓度降低, 甚至雾发生消散。

5 小结利用MM5模式对2006年12月24—27日江苏及其周边地区出现的一次罕见的大范围大雾过程进行了数值模拟分析, 数值模拟结果与实况接近。通过模拟结果诊断分析了大雾天气过程生成和维持的物理机制, 结果发现:

1) 在大雾发展和维持期间, 雾区近地层基本上为弱的水汽辐合区, 在大雾减弱和消散期间, 雾区大部分为弱的水汽辐散区。

2) 华东地区850 hPa以上为辐散区和负涡度区, 整层大气中下沉运动占主导, 大范围的下沉辐散运动有利于中低层大气增温, 与近地层的辐射降温相配合, 加上近地层弱冷平流的作用, 使低层大气降温, 有助于逆温形成, 而逆温层的存在对雾层长时间维持起着重要作用。

3) 南京及其周围地区连日没有冷空气入侵, 大气层结相对稳定, 而且有充足的水汽条件。地面和大气的长波辐射冷却是最主要的降温因子, 夜晚地面辐射降温, 水汽达到饱和凝结成雾。空气湿度大和长波辐射降温是这次大雾过程的主要原因。边界层内逆温层的存在和充沛的水汽是大雾持续不散的重要条件。

4) 太阳短波辐射使得地面温度升高, 湍流输送将热量传给大气, 是导致大雾减弱及引起日变化的主要原因。

| [1] | Fisher E L, Caplan P, An experiment in the numerical prediction of fog and stratus. J Atmos Sci, 1963, 20: 425–437. DOI:10.1175/1520-0469(1963)020<0425:AEINPO>2.0.CO;2 |

| [2] | Roach W T, Brown R, The phusics of radiation fog:2-D study numerical. Quart J R Meteor Soc, 1976, 102: 335–354. |

| [3] | Turton J D, Brown R, A comparison of a numerical study of radiation fog with detailed observation. J R Meteor Soc, 1987, 113: 37–54. DOI:10.1002/qj.49711347504 |

| [4] | Peter G Duynkerke, Radiation fog:A comparison of model simulation with detailed observation. Mon Wea Rev, 1991, 56: 1–31. |

| [5] | Bott A, On the influence of the physics-chemical properties of Aerosols on the life cycle of Radiation fogs. Boundary Layer Meteorology, 1991, 56: 1–31. DOI:10.1007/BF00119960 |

| [6] | 周斌斌. 辐射雾的数值模拟. 气象学报, 1987, 45, (1): 21–29. |

| [7] | 尹球, 许绍祖. 辐射雾生消的数值研究Ⅰ—数值模式. 气象学报, 1993, 51, (3): 315–359. |

| [8] | 尹球, 许绍祖. 辐射雾生消的数值研究Ⅱ—生消机制. 气象学报, 1994, 52, (1): 60–66. |

| [9] | 钱敏伟. 长江上空辐射雾的数值模拟. 大气科学, 1990, 14, (4): 483–489. |

| [10] | 张利民. 重庆雾的二维非定常数值模拟. 大气科学, 1993, 17, (6): 750–758. |

| [11] | Ballard S P, Golding B W, Smith R N B, Mesoscale model experimental forecast of the haar of northeast Scotland. Mon Wea Rev, 1991, 119: 2107–2123. DOI:10.1175/1520-0493(1991)119<2107:MMEFOT>2.0.CO;2 |

| [12] | 樊琦, 吴兑, 范绍佳, 等. 广州地区冬季一次大雾的三维数值模拟研究. 中山大学学报(自然科学版), 2003, 42, (1): 84–86. |

| [13] | 傅刚, 王菁茜, 张美根, 等. 一次黄海海雾事件的观测与数值模拟研究———以2004年4月11日为例. 中国海洋大学学报, 2004, 34, (5): 720–726. |

| [14] | 石红艳, 王洪芳, 齐琳琳, 等. 长江中下游地区一次辐射雾的数值模拟. 解放军理工大学学报(自然科学版), 2005, 6, (4): 404–408. |

| [15] | 董剑希.雾的数值模拟研究及其综合观测.南京:南京信息工程大学, 2005. |

| [16] | Pagowski M, Gultept I, King P, Analysis and modeling of an extremely dense fog event in southern Ontario. J Appl Meteor, 2004, 43: 3–16. DOI:10.1175/1520-0450(2004)043<0003:AAMOAE>2.0.CO;2 |

| [17] | 邹进上, 刘长盛, 刘文保. 大气物理基础. 北京: 气象出版社, 1982. |

| [18] | CottonW R, AnthesR A. 风暴和云动力学. 北京: 气象出版社, 1993: 331-342. |

| [19] | Kunkel B A, Param eterization of droplet terminal velocity and extinction coefficient in fog models. J Appl Meteor, 1984, 23: 34–31. DOI:10.1175/1520-0450(1984)023<0034:PODTVA>2.0.CO;2 |

| [20] | Thierry B, Daniel G, Numerical forecasting of radiation fog.Part Ⅱ:Numerical model and sensitivity Tests. Mon Wea Rev, 1994, 122: 1218–1230. DOI:10.1175/1520-0493(1994)122<1218:NFORFP>2.0.CO;2 |

| [21] | 崔克强. 边界层湍流通量参数化方案. 应用气象学报, 1997, 8, (增刊): 43–49. |

| [22] | 何立富, 李峰, 李泽椿, 等. 华北平原一次持续性大雾过程的动力和热力特征. 应用气象学报, 2006, 17, (2): 160–168. |

| [23] | 朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 天气学原理和方法. 北京: 气象出版社, 2000: 307-309. |

| [24] | 李子华, 黄建平, 周毓荃, 等. 1996年南京连续5天浓雾的物理结构特征. 气象学报, 1999, 57, (5): 622–630. |

| [25] | 黄玉生, 许文荣, 李子华, 等. 西双版纳地区冬季辐射雾的初步研究. 气象学报, 1992, 50, (1): 112–117. |

| [26] | 刘小宁, 张洪政, 李庆祥, 等. 我国大雾的气候特征及变化初步解释. 应用气象学报, 2005, 16, (2): 220–230. |

2008, 19 (5): 602-610

2008, 19 (5): 602-610