2. 中国气象科学研究院, 北京 100081

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

我国是世界上季风活动区之一。夏季旱涝以及冬季冷害, 很大程度上决定于夏冬季风的活动, 因此描述东亚季风主要特征的参数大多以夏季降水和冬季气温来表述[1]。施能等[2]定义的季风指数表明20世纪60年代末到80年代初, 东亚夏季风偏弱, 80年代末, 90年代初东亚冬季风之弱也是近45年来所仅有的。黄刚[3]指出由于亚洲季风从20世纪70年代后期开始减弱从而导致东亚地区降水发生年际变化。Huang[4]指出从1977年以来, 热带中、东太平洋发生了年代际的厄尔尼诺现象, 这个年代际的厄尔尼诺事件减弱了亚洲季风。郭其蕴等[5]通过研究指出, 1951年以后到20世纪60年代中期, 我国处于强夏季风时期, 以后夏季风弱, 1976年之后夏季风强度再次减弱, 以致在此后的20多年中没有再出现强夏季风年。

以上研究表明, 近50年来东亚季风发生了显著变化, 要揭示季风变化的原因就要从季风形成的基本机制着手研究。早在1686年, Halley[6]就指出季风是由海陆热力差异形成的, 陶诗言等[7]从大气环流的动力、热力变化来研究季风的季节变化, 指出季风的建立不仅依赖于海陆季节温差, 还受辐射、大气环流调整和地形等因素的综合作用。近年来, 许多学者在研究我国东亚季风变化的影响因子方面做了许多工作, 李峰等[8]认为20世纪70年代中期以前北太平洋海温异常通过一大圆波列作用于东亚夏季风, 造成我国华北地区夏季降水偏多, 1976年以后, 北太平洋海温异常使大圆波列减弱, 不再影响华北降水。柳艳香等[9]指出东亚夏季风强度的年代际变化与中高纬度地区大气活动关系密切, 特别是中蒙地区气压活动。张庆云等[10]根据东亚夏季风强弱年前冬 (2月), 200 hPa风场上亚洲32.5°~37.5°N, 80°~110°E区域与东太平洋的22.5°~27.5°N, 150°~120°W区域的u分量距平变化最大这一特点定义了一个夏季风强度变化的先兆指数。这些研究都从不同角度探讨了东亚季风变化的原因。

以上研究大部分是从变化特征和变化原因两方面单独研究东亚季风, 由于资料长度和范围的原因, 得到的结果中东亚季风变化时间早晚不一, 因此本文将利用1957-2000年NCEP/NCAR再分析数据集月平均资料子集中全球2.5°×2.5°网格点850 hPa u, v分量资料、气温资料和1°×1°网格点海表温度资料以及我国194站从建站至2000年的地面资料分析近40年东亚季风的变化, 并从季风形成的基本机制---海陆温差出发, 讨论影响我国的东亚季风变化原因。

1 东亚季风 1.1 东亚季风年际变化特征以前定义的季风指数都是单一的季风指数, 而东亚地区的季风活动不仅受热带季风的作用, 还受副热带季风的影响, 而且东亚地区中高纬度地区的影响也占有非常重要的地位, 用一个季风指数显然不能描述它们各自的特点, 因此乔云亭等[11]在20°~40°N, 100°~140°E区域内, 取经度和纬度都为每隔2.5°的网格点作为统计各季风指数的网格点, 分西南风 (u > 0, v > 0)、东南风 (u < 0, v > 0) 和偏北风 (v < 0) 考虑面积和强度定义了6个季风特征指数, 本文将利用乔云亭等定义的季风指数来讨论东亚季风的变化特征。

西南季风面积Asw和强度Isw指数:

|

东南季风面积Ase和强度Ise指数:

|

偏北季风面积An和强度In指数:

|

其中Nsw, Nse和Nn为850 hPa定义范围内西南季风、东南季风和北风的网格点数, Usw, Use和Un为西南季风、东南季风和北风格点的风速, N为定义范围内总的网格点数。

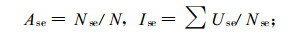

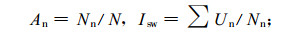

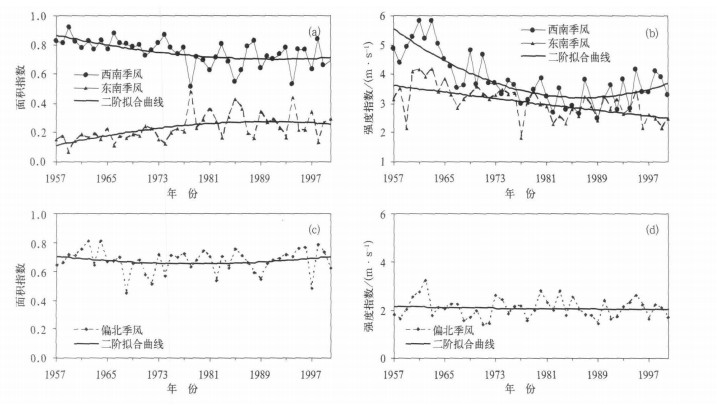

图 1a, b分别为夏季风面积指数和强度指数变化图, 图 1c, d分别为冬季风面积指数和强度指数变化图。从图 1可以看出, 在强度指数上, 西南季风从20世纪50年代开始减弱, 到80年代中期到谷底, 此后慢慢增强; 东南季风和偏北季风的强度从50年代始终逐年减弱, 但偏北季风减弱的幅度并不大。在面积指数上, 西南季风和偏北季风从50年代逐年减小, 分别到了90年代初期和80年代中期开始增大, 东南季风从50年代逐年增大, 到90年代初期开始减小。从变化的速率上看, 西南季风强度和面积指数都是80年代初期之前变化较大, 东南季风的强度指数线性下降, 面积指数的变化与强度指数的变化正好相反, 到了80年代趋于平缓, 偏北季风的强度指数看不出有什么明显的变化趋势, 面积指数变化也不明显, 从80年代前后有微小的增加。

|

|

| 图 1. 1957-2000年季风区内 (20°~40°N, 100°~140°E) 季风面积指数和强度指数的时间演变及二阶拟合曲线 (a) 夏季风面积指数, (b) 夏季风强度指数, (c) 冬季风面积指数, (d) 冬季风强度指数 Fig 1. Temporally-varying and two step fitting curve of monsoon area index and intensity index in monsoon area (20°-40°N, 100°-140°E) during 1957-2000 (a) summer monsoon area index, (b) summer monsoon intensity index, (c) winter monsoon area index, (d) winter monsoon intensity index | |

可以看出, 从20世纪70年代末、80年代初开始季风的各项指数变化的速率发生了明显变化, 因此本文以1979年为界, 讨论其前后我国气候变化情况。

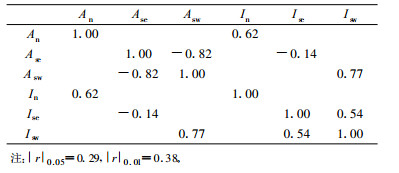

1.2 面积指数与强度指数的相互关系计算出各季风指数1957-2000年共44年逐年的距平值, 计算强度指数和面积指数之间的相关系数 (表 1), 由于计算相关的资料长度为44年, 相关系数∣r∣≥0.29(0.38) 相当于达到0.05(0.01) 显著性水平。从表 1可以看出:① An和In, Asw和Isw为正相关, 超过了0.01的显著性水平, 表明当偏北季风和西南季风大范围盛行时, 其强度也较强; Ase和Ise之间相关不显著。② Asw和Ase呈反相关, Isw和Ise呈正相关。说明当西南季风影响范围大时, 东南季风影响范围就小; 而西南季风和东南季风的强度变化是一致的。

|

|

表 1 1957-2000年东亚各季风特征指数间相关系数 Table 1 The correlation coefficients between different monsoon indices during 1957-2000 |

1.3 我国东部夏季降水年际变化特征

国家气候中心按降水指数将全国划分为15个区, 本文将东部地区合并为4个区来讨论我国东部地区气候变化情况, 其中东北区的站点有呼玛、博克图、海拉尔、图里河、嫩江、齐齐哈尔、海伦、富锦、鸡西、哈尔滨、牡丹江、通辽、长春、延吉、沈阳、朝阳、营口、丹东、大连、锡林浩特、朱日和、多伦、赤峰、呼和浩特; 华北区有承德、北京、天津、石家庄、安阳、潍坊、济南、郑州、太原; 江淮区有徐州、蚌埠、东台、信阳、南京、合肥、上海、杭州、安庆、汉口、宜昌、常德、衢县、南昌、长沙; 华南区有温州、福州、永安、吉安、赣州、零陵、芷江、厦门、汕头、曲江、河源、广州、阳江、海口、桂林、梧州、南宁、百色。

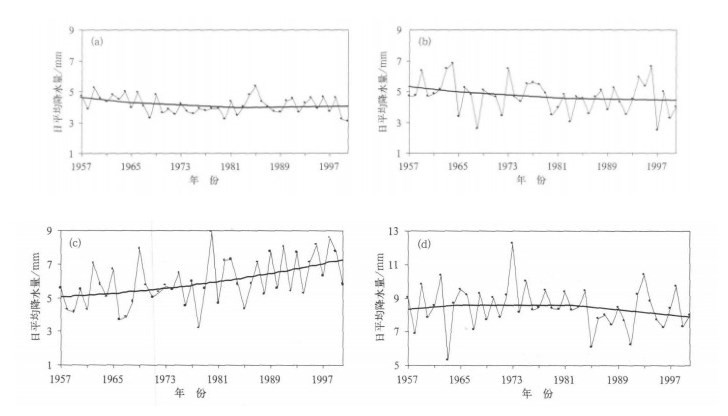

描述东亚季风主要特征的参数大多以夏季降水和冬季气温来表述[1], 因此研究夏季降水量的变化可以更直观地了解夏季风的变化[12]。赵平等[13]认为近40年我国东部地区年总降水量呈现出“南涝北旱”的异常特征, 郭其蕴等[14]认为夏季风较弱时, 我国东部降水自北向南为负正负分布, 图 2是夏季我国东部4个区每年夏季的日平均降水量的时间序列图, 东北区夏季降水量从20世纪50年代逐年减少, 到90年代开始增加, 50年代中期到60年代中期, 80年代中期和90年代为多雨期, 整个70年代为少雨期; 华北区的夏季降水量峰值出现在1959年、1963-1964年、1973年和1994-1996年, 谷值出现在1968年、1983年和1997年, 从时间序列图上看夏季降水量逐年减少, 若以1979年为界, 后期降水有增加趋势; 江淮区夏季降水量明显增加, 峰值出现在1969年和1980年, 1987年之后江淮区进入多雨期; 华南区夏季年平均降水量从50年代开始增加, 到70年代中期之后又缓慢减少, 峰值出现在1962年、1973年和1993年。

|

|

| 图 2. 我国东部不同区域夏季降水量的时间演变及二阶拟合曲线 (a) 东北区, (b) 华北区, (c) 江淮区, (d) 华南区 (东北、华北和江淮区夏季降水量用6, 7, 8月的日平均降水量表示, 华南区夏季降水量用4, 5, 6月的日平均降水量表示) Fig 2. Temporally-varying and two step fitting curve of daily precipitation in summer in the east of China during 1957-2000 (a) Northeast China, (b) North China, (c) Yangtze-Huaihe River valley, (d) South China (the precipitation in summer of Northeast China, North China and Yangtze-Huaihe River valley is represented by daily precipitation of June, July and August, and the precipitation in summer of South China is represented by daily precipitation of April, May and June) | |

2 海陆温差

影响季风形成的基本因子主要是下垫面附近的热力因子[15], 亚洲夏季风的爆发是大气对海陆热力差异季节改变的响应[16]。关于海温变化对东亚季风的影响已经有许多学者做了相关研究, 证明了海温对东亚夏季风和总降水量关系有明显影响, 北太平洋海温异常和总降水量异常相一致, 总降水强时北太平洋海温偏高, 而总降水弱时北太平洋海温偏低[17]; 地温的变化对东亚季风的影响研究不是太多, 这里将把海温和地温联系起来, 用海陆温差这一表征海陆热力差异的重要因子变化来研究其对我国夏季风作用。

2.1 850 hPa大气热力差异利用NCEP/NCAR月平均再分析资料中2.5°×2.5°网格点850 hPa气温资料对我国东部地区及对应海域上层大气的热力变化进行研究, 分析了1957-2000年夏季850 hPa气温变化线性倾向分布。

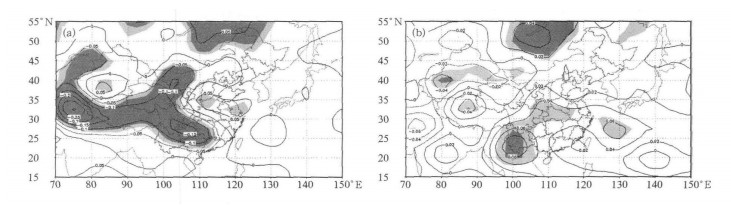

从图 3可以看到, 1957-1978年 (图 3a), 我国中西部地区 (除新疆南部之外) 夏季850 hPa气温都在下降, 东部地区850 hPa气温在增加。降温比较明显的是西藏大部、河套地区、西南三省、广西北部和湖南西南部; 升温比较明显的是新疆南部、陕西和河南边界、江苏中南部、内蒙古和黑龙江的北部地区; 我国海上850 hPa气温升温的区域位于江苏省东部海域 (31°~34°N, 121°~124°E)。1979-2000年 (图 3b), 除了新疆中北部、青海中北部、甘肃北部和内蒙古西部这些地区850 hPa气温在下降, 我国其他地区都在升温, 升温明显的区域位于西南三省、湖北和陕西南部, 海上升温区位于25°~30°N, 125°~133°E。由此可见, 1979年之前我国东部升温最快的区域位于华北西南部和江淮东部, 1979年之后升温最快的区域转移到江淮西部和我国东南部的海面上。

|

|

| 图 3. 1957-1978年 (a) 和1979-2000年 (b) 我国夏季850 hPa年平均气温线性倾向值 (浅和深色阴影区分别表示达到0.05和0.01显著性水平) Fig 3. The line trend distribution of yearly air temperature of 850 hPa in China during 1957-1978 (a) and 1979-2000 (b) (light and dark shaded areas denotes the test exceeding 0.05 and 0.01 level) | |

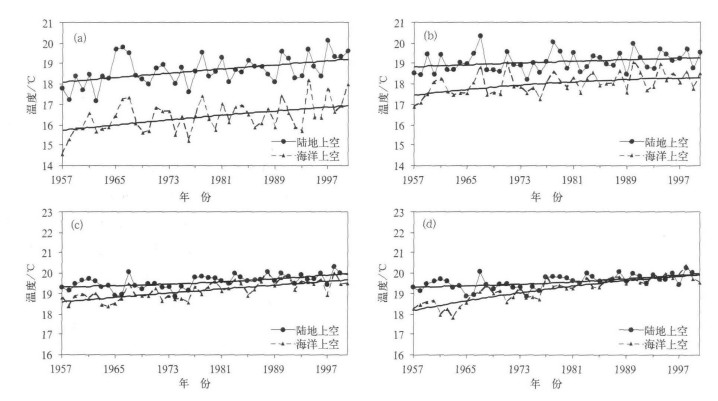

从图 4可以看到, 海洋和陆地对应850 hPa的气温均呈增加趋势, 但其差值 (海表温度减地温) 是呈递减的趋势。对我国东部地区的夏季地温、对应的海温和850 hPa气温求相关, 都达到了0.01显著性水平, 因此, 用海陆温差来研究季风的变化有一定科学意义。

|

|

| 图 4. 1957-2000年我国东部地区与对应海域夏季850 hPa气温时间演变及二阶拟合曲线 (a) 华北区及对应海域, (b) 江淮区及对应海域, (c) 华南区及对应东部海域, (d) 华南区及对应南部海域 Fig 4. Temporally-varying and two step fitting curve of 850 hPa temperature in summer the east of China and corresponding sea areas during 1957-2000 (a) North China and corresponding sea area, (b) Yangtze-Huaihe River valley and corresponding sea area, (c) South China and corresponding east sea area, (d) South China and corresponding North sea area | |

2.2 东亚季风与海陆温差关系

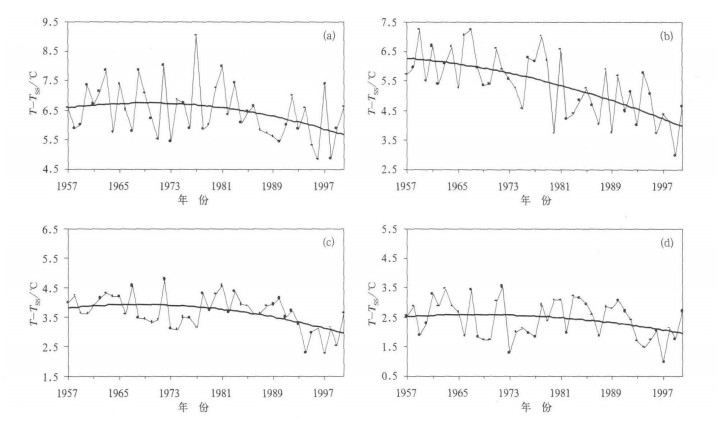

图 5是我国东部地区与对应海域1957-2000年夏季海陆温差的逐年变化曲线。所选取的海域分别为:华北区对应的海域为35.5°~41.5°N, 116.5°~126.5°E (Ⅰ区), 江淮区对应的海域为28.5°~35.5°N, 118.5°~129.5°E (Ⅱ区), 华南区对应的东部海域为25.5°~28.5°N, 119.5°~129.5°E (Ⅲ区), 华南对应的南部海域为15.5°~25.5°N, 105.5°~120.5°E (Ⅳ区), 格距为1°×1°。海陆温差用T-TSS表示, 以华北区为例说明海陆温差的计算方法:T是利用我国华北区有数据资料的所有站点每年夏季月平均地温来表示, TSS是利用NCEP/NCAR再分析数据集月平均资料子集中1°×1°网格点海表温度资料按照上面划分的海区范围计算每年夏季的月平均海温来表示。

|

|

| 图 5. 我国东部地区与对应海域1957-2000年夏季海陆温差的时间演变及二阶拟合曲线 (a) 华北区及对应海域, (b) 江淮区及对应海域, (c) 华南区及对应东部海域, (d) 华南区及对应南部海域 Fig 5. Temporally-varying and two step fitting curve of daily land-sea temperature difference in summer in the east of China and corresponding sea areas during 1957-2000 (a) North China and corresponding sea area, (b) Yangtze-Huaihe River valley and corresponding sea area, (c) South China and corresponding east sea area, (d) South China and corresponding North sea area | |

从图 5可以看到, 江淮区对应的夏季海陆温差从20世纪50年代开始持续下降, 其他3个海域对应的夏季海陆温差从70年代开始下降。江淮区对应海域夏季海陆温差减少的最为明显, 44年大约降低了2.0 ℃; 华北区和华南东部对应的夏季海陆温差均下降了约1.0 ℃, 华南区南部海域对应的海陆温差44年下降了0.5 ℃左右。

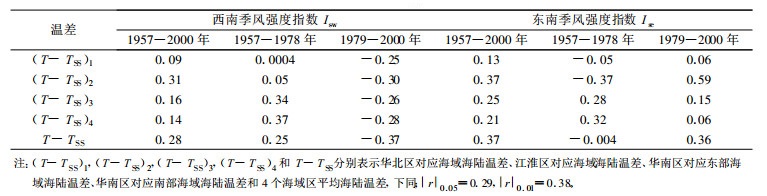

对1957-2000年夏季的海陆温差和西南、东南季风指数求相关 (表 2), 当资料长度为44年时, ∣r∣0.05=0.29, ∣r∣0.01=0.38;当资料长度为22年时, ∣r∣0.05=0.42, ∣r∣0.01=0.53。由表 2可以看到Ⅱ区对应夏季海陆温差与夏季西南季风强度指数和夏季东南季风强度指数都存在很好的正相关关系。

|

|

表 2 1957-2000年夏季海陆温差和西南、东南季风指数相关系数 Table 2 The correlation coefficients between land-sea temperature difference and different monsoon indices in summer during 1957-2000 |

2.3 海陆温差和我国东部地区降水关系

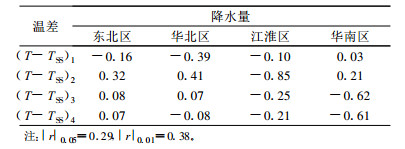

对4个海域的夏季海陆温差与我国东部3个区的夏季降水量求相关 (时间均为1957-2000年)。由表 3可以看到各个海区夏季海陆温差和与之对应的我国东部地区夏季降水量的影响很明显, 而与其他区域相关较弱。其中, 江淮区对应的Ⅱ区海陆温差还与东北和华北区夏季降水有较好的正相关关系, 也就是说, 夏季, 当江淮区对应的海陆温差增大时, 江淮区夏季降水量减少, 华北和东北区降水量增多。

|

|

表 3 1957-2000年夏季海陆温差和我国东部地区夏季降水量相关系数 Table 3 The correlation coefficients between land-sea temperature difference and precipitation over the east of China in summer during 1957-2000 |

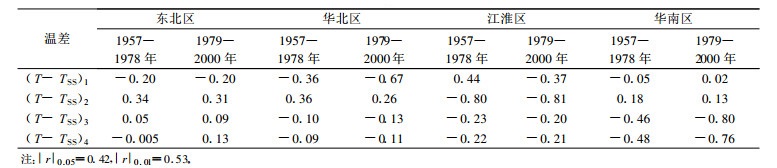

同样以1979年为界, 对表 3中相同的区域分两个时段分别对夏季降水量和夏季海陆温差进行相关分析, 由表 4可以看到:各个海区夏季的海陆温差还是和与之对应的我国东部地区夏季降水量相关较好, 而与其他区域相关较弱, 而且后期的相关都比前期好, 尤其是华南区, 显著性水平由0.05提高到0.01。说明海陆温差在影响我国东部地区夏季降水的作用中越来越明显。

|

|

表 4 1957-1978年和1979-2000年海陆温差和我国东部地区夏季降水量相关系数 Table 4 The correlation coefficients between land-sea temperature difference and precipitation over the east of China in summer during 1957-1978 and 1979-2000 |

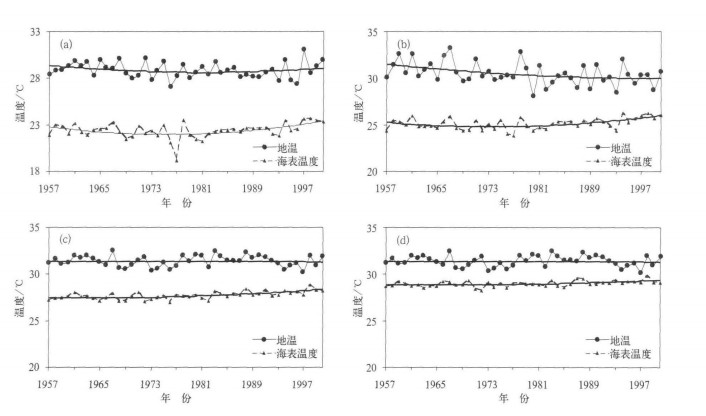

2.4 海温和地温变化

海陆温差的逐年增大影响着我国夏季风的变化, 为了分析海陆温差变化原因, 利用全国194站从建站至2000年的地面资料和NCEP/NCAR再分析数据集月平均海表温度资料, 计算了我国东部3个区年平均地温以及4个季节平均地温和影响这3个地区的4个海区的年平均海表温度。

由图 6可以清楚地看到, 3个区的夏季地温变化不一, 华北区以20世纪70年代末80年代初为界, 前期缓慢降低, 后期缓慢增加; 江淮区的夏季地温一直在降低, 华南区变化不是很明显, 从80年代初开始有略微的降低。分别对3个区的年平均地温和其他3个季节的地温逐年变化情况 (图略) 进行分析可以看到, 3个区年平均地温均有增加趋势, 开始增温时间从北到南依次后推, 华北区从70年代中期开始增温, 到2000年升高了0.5 ℃; 江淮区和华南区从80年代初期到2000年20年间约分别升高了0.5 ℃和0.3 ℃。在季节变化上, 华北区的四季均为逐年增温, 以冬季增温最为明显; 江淮区和华南区除了夏季出现降温现象, 其他3个季节均为增温。

|

|

| 图 6. 我国东部3个区的夏季地温时间序列图以及4个海区年平均海表温度时间演变及二阶拟合曲线 (a) 华北区及对应海域, (b) 江淮区及对应海域, (c) 华南区及对应东部海域, (d) 华南区及对应南部海域 Fig 6. Temporally-varying and two step fitting curve of daily surface temperature in the east of China and SST of its corresponding sea area in summer during 1957-2000 (a) North China and corresponding sea area, (b) Yangtze-Huaihe River valley and corresponding sea area, (c) South China and corresponding east sea area, (d) South China and corresponding south sea area | |

4个海区夏季的海表温度从20世纪70-80年代开始有不同程度的升高, 并且开始增温的时间从北到南依次提前, 华北区、江淮区对应海域和华南区东部海域分别从70年代中期、70年代初期和60年代中期开始增温, 到2000年都升高了1.4 ℃左右, 华南区南部海域从60年代中期开始增温, 到2000年升高了0.5 ℃。

由此可以看出, 20世纪70-80年代开始, 我国东部地区对应海域夏季的海表温度都在逐年升高, 而东部地区夏季的地温有降有升, 地温的增加速率没有海表温度高, 导致我国东部地区与对应海域的海陆温差逐年下降, 从而使得受夏季风影响的我国东部地区降水强度和范围发生改变。

3 结论通过对东亚季风指数的年际变化及我国东部地区气候现象的研究, 得到如下一些结论:

1) 夏季, 西南季风强度前期急剧下降, 后期有所增强, 面积指数的变化与之相同, 而东南季风的强度在近40年始终在减小, 面积指数的变化与强度指数的变化正好相反, 到了20世纪90年代才出现减弱的趋势; 在冬季, 偏北季风强度指数近40年缓慢减弱, 面积指数先减后增, 变化不明显。

2) 夏季, 东北区近40年降水量持续下降, 从20世纪90年代开始有增加的趋势; 华北区降水减少, 江淮区降水增大, 尤其是后期更加明显; 华南区前期增加, 后期开始缓慢减少。

3) 夏季, 各个海区的海陆温差和与之对应的我国东部地区夏季降水量的负相关很明显, 其中江淮区对应的海陆温差与东北区和华北区夏季降水量有较好的正相关关系。

4)1957-1978年, 我国中西部地区 (除新疆南部之外)850 hPa气温都在下降, 东部地区850 hPa气温在增加, 1979-2000年, 除了新疆中北部、青海中北部、甘肃北部和内蒙古西部这些地区850 hPa气温在下降, 我国其他地区都在升温。1979年之前我国东部升温最快的区域位于华北西南部和江淮东部, 1979年之后升温最快的区域转移到江淮西部和我国东南部的海面上。

5) 海陆温差对我国东部地区夏季降水影响逐渐增强。

6) 我国东部地区对应海域夏季海表温度逐年增加的速率高于地温, 造成我国东部地区与对应海域的海陆温差逐年下降, 导致影响我国夏季降水的东亚夏季风强度减弱。

| [1] | 陈隆勋, 朱乾根, 罗会邦, 等. 东亚季风. 北京: 气象出版社, 1991: 192-193. |

| [2] | 施能, 杨永胜. 1873—1996年东亚冬、夏季风强度指数及其主要特征. 南京气象学院学报, 1998, 21, (2): 208–214. |

| [3] | 黄刚. 东亚夏季风环流异常指数与夏季气候变化关系的研究. 应用气象学报, 1999, 10, (增刊): 61–69. |

| [4] | Huang Ronghui, Decadal variability of the summer monsoon rainfall in East Asian and its association with the SST anomalies in the tropical pacific. Clivar Exchange, 2001, 2: 7–8. |

| [5] | 郭其蕴, 蔡静宁, 邵雪梅, 等. 1873—2000年东亚夏季风变化的研究. 大气科学, 2004, 28, (2): 206–215. |

| [6] | Halley E, An historical account of the trade winds and the monsoons, observable in the seas between and near the tropics, with an attempt to assign the physical cause of the said winds. Phil Trans Roy Soc London, 1686, 16: 153–168. DOI:10.1098/rstl.1686.0026 |

| [7] | 陶诗言, 陈隆勋. 亚洲夏季大陆上空大气环流的结构. 气象学报, 1957, 28: 234–247. |

| [8] | 李峰, 何金海. 北太平洋海温异常与东亚夏季风相互作用的年代际变化. 热带气象学报, 2000, 16, (3): 260–271. |

| [9] | 柳艳香, 郭裕福. 中高纬度气压系统异常对东亚夏季风年代际变化的影响. 高原气象, 2005, 24, (2): 129–135. |

| [10] | 张庆云, 陶诗言, 陈烈庭. 东亚夏季风指数的年际变化与东亚大气环流. 气象学报, 2003, 61, (4): 559–568. |

| [11] | 乔云亭, 陈烈庭, 张庆云. 东亚季风指数的定义及其与中国气候的关系. 大气科学, 2002, 26, (1): 69–82. |

| [12] | 徐玉貌, 刘红年, 徐桂玉. 大气科学概论. 南京: 南京大学出版社, 2000: 179-182. |

| [13] | 赵平, 周自江. 东亚副热带夏季风指数及其与降水的关系. 气象学报, 2005, 63, (6): 933–941. |

| [14] | 郭其蕴, 蔡静宁, 邵雪梅, 等. 1873—2000年东亚夏季风变化的研究. 大气科学, 2004, 28, (2): 206–215. |

| [15] | 朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 天气学原理和方法. 北京: 气象出版社, 2000: 584-587. |

| [16] | 何金海, 宇婧婧, 沈新勇, 等. 有关东亚季风的形成及其变率的研究. 热带气象学报, 2004, 20, (5): 449–459. |

| [17] | 刘长征, 王会军, 姜大膀. 东亚季风区夏季风强度和降水的配置关系. 大气科学, 2004, 28, (5): 700–712. |

2008, 19 (5): 522-530

2008, 19 (5): 522-530