2. 中国气象科学研究院, 北京 100081

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

Palmer旱度模式具有严密的系统性, 考虑因子较全面, 综合了水分亏缺量和持续时间因子对干旱程度的影响, 并考虑到前期天气条件, 对于干旱的各项特征能较合理地进行描述, 且具有较好的时空比较性, 已得到广泛应用[1-12]。根据其思路, 1985年安顺清等人利用济南和郑州等站的资料对Palmer旱度模式进行了修正, 建立了我国的气象旱度模式[13-14]。2003年刘巍巍等人从可能蒸散的计算方法、土壤持水特性的进一步划分及扩展建模站点个数等3个方面对Palmer旱度模式进行了进一步的修正, 并计算了我国北方地区139个站点的Palmer指数值, 与实际旱情对照说明计算结果能较准确地反映旱情[15]。2006年, Palmer干旱指数已列入我国气象干旱标准之中。

以上修正的Palmer旱度模式仍沿用了原Palmer旱度模式水分平衡分量计算过程中关于表层土壤失水模式的假设, 这与我国北方干旱、半干旱地区土壤水分的散失过程有较大的不符, 给Palmer指数在我国大范围的应用带来了一定误差。为使建立的模式更适合应用于我国干旱、半干旱地区, 本研究尝试从改进失水模式和进一步增加建模站点两个方面进行修正, 以使其更客观地评价干旱的发生及程度。

1 修正方案及新建的Palmer旱度模式 1.1 修正方案在建立旱度模式和修正权重因子的过程中选用较多站点。在建模过程中除沿用2003年修正Palmer旱度模式所选择的济南、郑州和太原3站外, 为使模式更适用于我国北方干旱、半干旱地区, 又增加黑龙江省齐齐哈尔和宁夏回族自治区海源两个站; 另外, 在修正权重因子过程中除选择了2003年Palmer旱度模式的哈尔滨、佳木斯、呼和浩特、沈阳、北京、固原、西安、汉中、青岛、德州、运城、长沙、武汉、南昌、杭州、福州、广州、昆明、南宁、成都和贵阳21个修正站点外, 又增加了锡林浩特、银川、兰州和德格4个站。站点资料年限为1961-2000年。

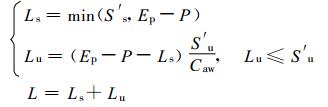

对表层土壤失水模式进行订正。在建立Palmer旱度模式和计算Palmer旱度指数值时, 将土壤分为上下两层:表层为0~20 cm, 下层为20~100 cm。无论是Palmer旱度模式还是我国修正的Palmer旱度模式, 在计算水分平衡分量的失水量时都假定蒸散在表层土壤中是以可能速率发生的, 直到其全部有效水分耗尽为止, 只有此时水分才开始从下层土壤中散失; 同时假定在上层土壤达到田间持水量之前, 下层土壤得不到补水。土壤失水量按照式(1)计算:

|

(1) |

式(1)中, Ls为表层土壤水分散失量, S′s为月份开始时贮存在表层的土壤有效水量, Ep为月可能蒸散, P为月降水量, Lu为下层土壤水分散失量, S′u为月份开始时贮存在下层的土壤有效水量, Caw为两层土壤田间有效持水量总和, L为两层土壤水分散失量总和, 上述各变量的单位皆为mm。

实际上, 在上层土壤含水量由田间持水量逐渐减小到一个临界含水量之前, 蒸散速率由大气蒸发力决定, 土壤蒸散发按照可能蒸散发计算; 当土壤含水量降低至临界含水量以下时, 蒸散速率逐渐降低并维持在一定数值。研究表明:这个临界含水量约等于毛管断裂水含量, 因土壤质地、结构和空隙状况不同而异, 大约为田间持水量的65%左右[16-18]。

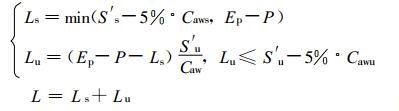

另外, 在我国北方干旱、半干旱地区并不是表层土壤中所有有效含水量(田间持水量与凋萎湿度的差值)都会被蒸散掉。大量土壤水分观测事实证明[19-21], 0~20 cm土层各月最低土壤含水量一般都大于相应的凋萎湿度, 也就是说, 还有少部分的土壤有效含水量未被蒸散掉。从理论上说, 当蒸散进行到一定程度时, 由于土壤自身的保水性能及大气蒸发率与土壤导水率的平衡, 土壤中的水分就不再失去, 而是保持一定的数值。这个数值与当地当月的气候特点及土壤质地密切相关, 因此, 用文献中干旱、半干旱地区各站0~20 cm土层实测多年各月最低土壤含水量的平均值, 作为这个临界的土壤含水量值; 同时, 在计算Palmer旱度模式中的失水量时将这个临界的土壤含水量值(根据模式需要折合成田间有效持水量, 大约为田间有效持水量的5%)作为上层土壤仍能保持的有效水量的下限值。因此, 在计算Palmer旱度模式水分平衡分量中的失水量时采用如下估算方法:

|

(2) |

式(2)中, Caws为上层土壤田间有效持水量, Cawu为下层土壤田间有效持水量。

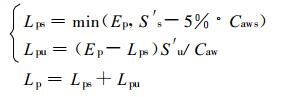

与式(2)相对应的, 可能失水量的计算方法也有所改变:

|

(3) |

式(3)中, Lps为上层土壤可能失水量, Lpu为下层土壤可能失水量, Lp为两层土壤可能失水量总和。

1.2 应用资料所需站点信息建模和修正权重因子用30个站点的经度、纬度和海拔高度。

在进一步修正Palmer旱度模式及其验证过程中所需资料有: ① 1961年1月-2000年12月日平均气温T、日平均风速V、日平均日照时数S、日平均水汽压e、日降水量P、可能日照时数N、日最高温度Tmax和日最低温度Tmin等的逐日资料; ②各地(或按区域划分的)土壤状况, 包括土层分布、土壤田间有效持水量、初始土壤有效含水量(1960年12月)等; ③各地40年旱情记录, 包括干旱起止时间、严重程度等。

2 新建的Palmer旱度模式根据上述修正方案和资料, 按照Palmer旱度模式的建模步骤, 建立了新的Palmer旱度模式。

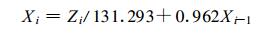

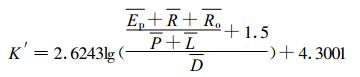

|

(4) |

式(4)中, Xi为第i月旱度值, Z i为第i月水分距平指数值, Xi-1为前一个月的旱度值。

|

(5) |

|

(6) |

式(5)~(6)中, K为最后的气候特征值(权重因子); Ep, R, R0, P和L分别为月可能蒸散量、月补水量、月径流量、月降水量和月失水量的平均值; D为月水分距平的绝对值平均。

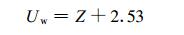

|

(7) |

|

(8) |

式(7)~(8)中, Uw为有效增湿量, Ud为有效增干量。

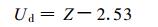

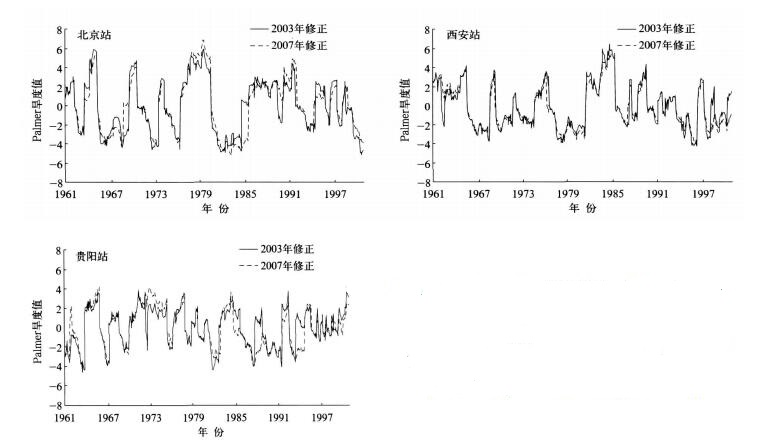

3 新修正的Palmer旱度模式的验证与对比图 1为北京、西安和贵阳3站利用新建的Palmer旱度模式以及2003年修正的Palmer旱度模式计算的逐月旱度值, 两者总体趋势是一致的。经查阅大量有关旱情记录和文献, 将旱度值与各站点的实际旱涝灾情相对照进行验证。结果表明:北京1965年5-10月、1968年上半年、1972年、1980-1984年连续5年、1989年1-9月、1992-1994年干旱灾情以及1963年8月、1969年7-8月、1977年6月、1978年秋季、1979年6-7月、1998年7月等湿涝灾情记录与计算的Palmer指数值进行对照基本一致; 西安1962年、1966年、1969年5-8月、1978年3月、1994年干旱灾情以及1965年7月、1976年8月、1981年7-8月、1988年7-8月、1998年7-8月湿涝灾情记录与计算的Palmer指数值进行对照基本一致; 贵阳1962年、1963年春季、1966年、1970年、1972年6-8月、1978年7-9月、1990年7月干旱灾情以及1977年6月、1991年5-8月湿涝灾情记录与两次计算的Palmer指数值进行对照基本一致, 也就是说新修正的Palmer旱度模式和2003年修正的Palmer旱度模式计算结果都较正确地表达了上述地区的旱涝情况。

|

|

| 图 1. 1961-2000北京站、西安站、贵阳站两次修正的Palmer旱度模式所计算的旱度值比较 Fig 1. Drought index calculated by modified Palmer Drought Severity Model in 2007 and 2003 of Beijing, Xi'an and Guiyang Stations during 1961-2000 | |

另外, 从图 1中可以看到, 此次新建Palmer旱度模式计算的结果与2003年修正版计算结果的差别主要在于干旱和湿润发展到比较严重程度时旱度值以及临界状态判断时旱度值的确定上有所不同; 在持续干旱灾情的表达上, 北京站1980-1984年连续5年干旱, 新建Palmer旱度模式计算的旱情较2003年修正模式计算结果重一些。从干旱和湿润产生的原理来看, 假设初始土壤处于湿润状态, 在没有足够的降水补充土壤水分时, 随着蒸散的进行土壤水分逐渐减少, 当土壤水分减小到最低土壤水量时, 干旱时段就正式开始了。而原失水模式的计算方法则会使土壤干旱开始的判断推迟, 进而使后面的干旱程度的计算结果偏小。同样在临界状态时原Palmer旱度值会存在从干旱到湿润状态或从湿润到干旱状态的突兀变化, 而新修正的Palmer旱度模式计算的旱度值在这方面则显出了较平缓变化的特点, 这更符合实际旱涝情况的变化。因此说, 此次对Palmer旱度模式失水模式的改进基本达到了预期的效果, 模式的表达更接近实际旱涝发展过程。

4 小结与讨论研究结果表明:

1) 新修正的Palmer旱度模式更具科学性和客观性。由于新建模式在失水模式方面的改进, 所计算的实际蒸散量和气候适宜蒸散量都小于2003年修正模式计算结果, 这更接近于我国北方干旱、半干旱地区的土壤实际蒸散状况。新修正的旱度模式所计算的旱度结果能够较好地表示出干旱特征。另外, 与2003年修正的Palmer旱度模式相比, 对一些极端干旱(或湿润)期及干湿交替阶段Palmer旱度值的计算更符合旱情发展过程。

2) 新修正的Palmer旱度模式在我国干旱和半干旱地区适用性较强。2003年修正的Palmer旱度模式选取的站点侧重在半湿润半干旱地区, 模式在这些地区应用效果较好, 对于干旱地区效果不一定很理想。此次修正Palmer旱度模式时除在建模和修改权重因子时增加6个站点使得旱度模式更具有客观性外, 在选择增加站点时侧重于我国干旱和半干旱地区, 这样使得修正的Palmer旱度模式增强了在我国干旱和半干旱地区的适用性。

值得注意的是, 表层土壤中有相当于5%田间有效持水量的水分未被蒸散掉这个数值的确定, 主要是查阅大量干旱、半干旱地区的土壤水分观测数据, 其0~20 cm土层各月最低土壤含水量大部分都在相当于5%田间有效持水量的数值附近波动, 也有个别极干旱的月份土壤含水量等于或低于凋萎湿度, 但是非常少见。对于不同区域来说, 土壤中未被蒸散掉的水分与区域气候的月季变化、植被状况、以及土壤理化性质都有密切关系, 有可能是动态变化的, 不同的数值将对建模过程中的实际蒸散量和气候适宜蒸散量产生影响, 进而影响最终旱度值。因此在Palmer旱度模式的地区性改进上, 可以引入区域性较强的土壤水分变化过程加以改进。

另外, 在建立Palmer旱度模式及修正权重因子的过程中增加的站点侧重在干旱、半干旱地区, 提高了模式在这些地区的适用性。但对比南方湿润地区的Palmer旱度值, 有的计算结果不能真实反应旱情, 这也是今后需要进一步研究的问题。

| [1] | Wayne C Palmer. Meteorological Drought. Weather Bureau Research Paper NO. 45, Weather Bureau, U S Department of Commerce, 1965. |

| [2] | Makra L Sz, Horvath R, Pongracz J Mika, Long term climate deviations: An alternative approach and application on the Palmer drought severity index in Hungary. Physics and Chemistry of the Earth, 2002, 27: 1063–1071. DOI:10.1016/S1474-7065(02)00142-0 |

| [3] | Dai A, Karl T R, Trenberth K E, Global variations in droughts and wet spells: 1900-1995. Geophys Res Lett, 1998, 25, (17): 3367–3370. DOI:10.1029/98GL52511 |

| [4] | Guttman N B, A sensitivity analysis of the Palmer hydrologic drought index. Water Resour Bull, 1991, 27: 797–807. |

| [5] | Guttman N B, Comparing the Palmer drought index and the standardized precipitation index. J Amer Water Resour Assoc, 1998, 34: 113–121. DOI:10.1111/jawr.1998.34.issue-1 |

| [6] | 范嘉泉, 郑剑非. 帕尔默气象干旱研究方法介绍. 气象科技, 1984, 1: 63–71. |

| [7] | 杨扬, 安顺清, 刘巍巍, 等. 帕尔默旱度指数方法在全国实时旱情监视中的应用. 水科学进展, 2007, 18, (1): 52–57. |

| [8] | 刘庚山, 郭安红, 安顺清, 等. 帕默尔干旱指标及其应用研究进展. 自然灾害学报, 2007, 13, (4): 21–27. |

| [9] | 赵惠媛, 沈必成, 姜辉, 等. 帕尔默气象干旱研究方法在松嫩平原西部的应用. 黑龙江农业科学, 1996, (3): 30–33. |

| [10] | 卫捷, 陶诗言, 张庆云. Palmer干旱指数在华北干旱分析中的应用. 地理学报, 2003, 58, (增刊): 91–99. |

| [11] | 卫捷, 马柱国. Palmer干旱指数、地表湿润指数与降水距平的比较. 地理学报, 2003, 58, (增刊): 117–124. |

| [12] | 王越, 江志红, 张强, 等. 用Palmer湿润指数作西北地区东部冬小麦旱涝评估. 应用气象学报, 2008, 19, (3): 342–349. |

| [13] | 安顺清, 邢久星. 修正的帕尔默干旱指数及其应用. 气象, 1985, 12: 17–19. |

| [14] | 安顺清, 邢久星. 帕尔默旱度模式的修正. 气象科学研究院院刊, 1986, 1, (1): 75–81. |

| [15] | 刘巍巍, 安顺清, 刘庚山, 等. 帕尔默旱度模式的进一步修正. 应用气象学报, 2004, 15, (2): 207–216. |

| [16] | 张建伟, 申双和. 旱地农田土壤水分的动态模拟. 新疆气象, 1997, 20, (3): 33–37. |

| [17] | 蒋俊明. 土壤蒸发、蒸散模型的研究. 四川林业科技, 1995, 16, (4): 20–25. |

| [18] | 魏胜利. 田间持水量的测定和旱情分析. 水科学与工程技术, 2005, (增刊): 53–54. |

| [19] | 邓振镛, 方德彪, 仇化民. 甘肃东部旱作区土壤水库贮水力的研究. 应用气象学报, 1996, 7, (2): 169–174. |

| [20] | 邹立尧, 赵秀兰. 黑龙江省农田土壤水分的时空分布规律. 黑龙江气象, 2001, (3): 24–25. |

| [21] | 安顺清, 刘庚山, 吕厚荃, 等. 冬小麦底墒供水特征研究. 应用气象学报, 2000, 11, (增刊): 119–127. |

2008, 19 (4): 502-506

2008, 19 (4): 502-506