2. 中国海洋大学海洋环境学院, 青岛 266003;

3. 山东省气象台, 济南 250031

2. College of Physical and Environmental Oceanography, Ocean University of China, Qingdao 266003;

3. Shandong Meteorological Observatory, Jinan 250031

2005年12月3—21日, 受西伯利亚强冷空气影响, 山东半岛出现持续性降雪天气, 期间持续出现7个暴雪日和3个大雪日, 持续性强降雪天气给威海、烟台两市带来巨大经济损失, 造成高速公路关闭, 水陆和航班停航, 各类交通中断, 这次暴雪被中国气象局列为2005年十大气候事件之一。随着经济的发展, 暴雪对交通和社会生活的影响越来越大, 人们对暴雪天气的预报也越来越关注。国外许多学者对暴雪进行了分析、研究, Richard等[1]从湖风作用及维持机理等进行了比较深入的冷流降雪研究; Sakakibara等[2]观测分析了冷流降雪的平行双雪带特征; Ohigashi等[3]利用多普勒和双偏振雷达资料研究了日本Hokuriku沿海一次静止的两条雪带的结构和维持过程, 主要研究两条雪带的强弱、空间分布及云的微物理结构, 分析了造成暴雪的上升速度和散度场特征; Tsuboki等[4]揭示了陆上弱风的详细结构和运动及其与降雪带的相互作用; Eito等[5]对2001年1月16日发生在日本沿海地区的一次准静止雪带进行了数值模拟, 揭示了雪带的详细结构特征、环境场特征及维持机制。国内许多学者对青藏高原、北京等地降雪也从不同角度进行了分析、研究及数值模拟[6-13]。山东半岛冷流暴雪天气是冬季灾害性天气之一, 对山东半岛暴雪天气已有不少气象工作者进行了天气气候特征分析、总结和数值模拟[14-17], 但对山东半岛冬季暴雪的时空分布特征, 一天内降雪强度的时段变化, 其维持机制目前还没较系统地分析。本文拟通过对2005年12月3—21日持续暴雪的观测资料分析, 找出山东半岛冷流暴雪天气维持的卫星云图、多普勒雷达图像特征, 揭示2005年冬季山东半岛持续冷流暴雪的特征及维持机制, 从而为提高短期和临近预报准确率提供一些参考。

1 持续暴雪的空间、时间分布及中尺度特征分析 1.1 暴雪的空间、时间分布特征暴雪日的标准是根据中国气象局降水量级划分的规定定义的, 即定义某站12:00—次日12:00(世界时, 下同) 日降雪量≥10.0 mm, 为一个暴雪日; 5.0 mm≤日降雪量 < 10.0 mm, 为一个大雪日。根据天气形势和降雪实况, 2005年12月的降雪有4次暴雪过程 (7个暴雪日), 分别为4日、6—7日、11—13日和21日。其中4日降雪范围和强度为4次暴雪过程之最, 出现4个站的暴雪, 有两个中心, 一个中心在烟台的招远, 另一个中心在威海, 威海的荣成最大降雪量为27 mm, 积雪深度达到36 cm, 超过历史极值; 6—7日的暴雪中心在烟台和威海市区, 烟台、威海两天出现4个站的暴雪; 11—13日的暴雪分别发生在烟台市区和威海的文登, 每天只有1个站点发生暴雪, 局部性强; 21日的暴雪发生在威海市区和荣成, 另外17日受相对较弱的冷空气影响, 威海市区出现1次大雪过程。通过分析3—21日总降雪量, 其空间分布有很大差别, 大的降雪中心主要在龙口以东的山东半岛北部, 集中在烟台以东, 中心位于威海, 过程降雪量为98.7 mm, 总降雪量空间分布呈近东西走向, 与山东半岛的莱山山脉走向基本一致, 且主要位于山脉以北 (图略)。

强降雪的日变化特征:由威海站4日和7日每6 h降雪量变化可知, 强降雪主要发生在12:00—次日06:00, 其中, 4日强降雪主要发生在3日18:00—4日06:00, 6 h降雪量均超过6 mm, 7日强降雪主要发生在6日12:00—7日00:00, 6 h降雪量均超过8 mm, 6日18:00—7日00:00降雪量达到11.4 mm。可见暴雪的日变化明显, 强降雪一般在12 h内, 06:00—12:00是降雪较弱的时段。

1.2 山东半岛海岸锋的形成冬季, 当强冷空气暴发南下经过渤海到达山东半岛时, 由于地形的作用, 风向会发生逆时针方向旋转, 如西北风到达陆地后会变为偏西风等, 在北部沿海形成一中尺度海岸锋[16]。分析3—21日自动站1 h一次的地面加密资料发现, 暴雪发生时均有海岸锋形成。选取4日和7日的暴雪个例分析可知, 3日18:00地面风场在烟台到威海的北部沿海形成北风与偏西风的切变辐合; 6日21:00在山东半岛东部的北海岸的风切变与3日18:00的类似, 到23:00, 威海的北风变为东北风, 在威海附近有一气旋性环流, 使辐合进一步加强, 降雪强度也很强 (图略)。可见这种中尺度切变线 (海岸锋) 较长时间存在, 使低层的辐合和上升运动得到维持, 有利于对流的生成和发展, 也有利于海面暖湿空气的垂直输送, 是造成暴雪天气重要的中尺度系统。分析06:00以后每小时的地面风场变化, 4日06:00后地面变为一致的西北风, 7日07:00辐合明显减弱, 降雪强度减弱。

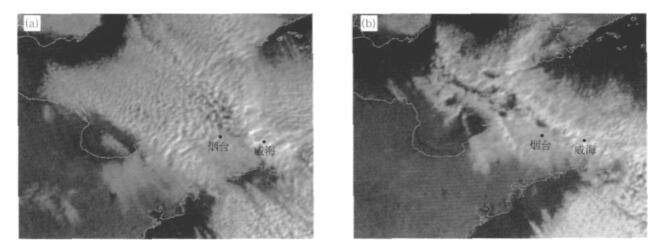

1.3 卫星云图波状云分析从12月3—21日可见光卫星云图上可以分析出山东半岛冷流暴雪期间的波状云结构特征。选取12月4日00:00和7日00:00 FY-2C的可见光卫星云图 (图 1) 发现:在渤海、黄海北部许多斑纹状的云在混合层中发展, 从渤海海峡到山东半岛北部有一种呈西南—东北向的云线发展, 这些云线在山东半岛东北部与对流层低层的西北风近乎垂直, 定义为横向云带, 这种横向云带在可见光云图上表现为白亮的波状结构, 本文主要研究位于中尺度辐合线附近的这种波状云线对山东半岛造成的持续性暴雪特征。

|

|

| 图 1. 2005年12月4日00:00 (a) 和7日00:00 (b) FY-2C可见光卫星云图 Fig 1. FY-2C satellite VIS image at 00:00 Dec 4 (a) and 00:00 Dec 7 (b), 2005 | |

1.4 暴雪的多普勒雷达回波结构特征 1.4.1 PPI强度回波特征

选取12月4日0.5°仰角观测的强度回波图来分析山东半岛冷流暴雪回波带分布和变化情况 (图略)。由降雪实况可知:强降雪发生在3日18:00—4日06:00。在3日18:00的雷达回波图上, 有一条西北—东南向的强降雪回波带从渤海伸向山东半岛东部, 回波强度为20~40dBz, 大于30dBz的回波在海上和陆上表现为多个对流回波, 范围较大, 且海上回波范围大于陆地回波范围, 陆上大于30 dBz的强回波主要在烟台以东, 35~40 dBz的回波与暴雪中心有很好的对应。从雷达回波的连续变化可知, 3日21:00这条回波带中的对流回波发展东移, 威海降雪加强; 4日00:00降雪回波带中大于35 dBz的回波表现为零散的单体, 陆上的回波范围明显变小, 强回波主要维持在威海; 4日02:00, 雷达回波带离烟台的陆地更远一些, 范围也变小, 高仰角的强回波呈独立的块状排列, 渤海到山东半岛的雷达回波强度从06:00开始逐渐减弱。可见, 暴雪期间西北—东南向的带状回波在山东半岛北部海上不断有新的回波生成、发展, 并不断向东南方向移动影响龙口以东的山东半岛, 暴雪中心位于回波带的南部, 强度为35~40 dBz; 06:00后雷达回波强度明显减弱。

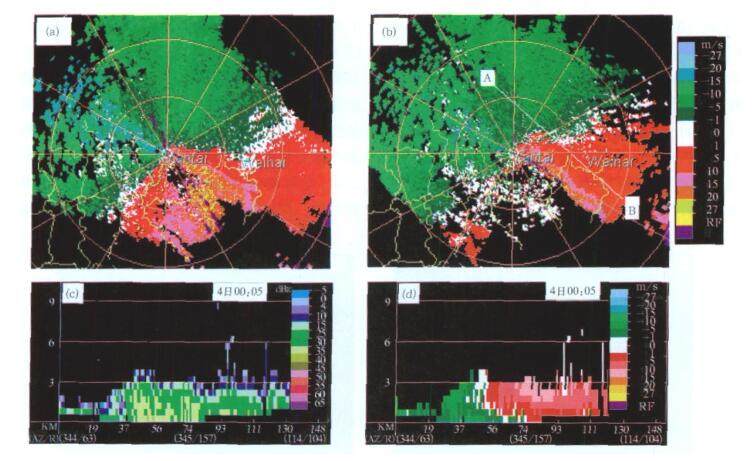

1.4.2 PPI径向速度特征图 2a, b是3日18:01和4日00:05 0.5°仰角的烟台多普勒雷达PPI径向速度图, 在雷达站的西北和东南方向可以观测到一对大风速区, 零速度线为一直线, 这反映大尺度强冷空气影响下强的西北大风特点, 3日18:00—4日00:00在0.5~1.7 km之间最大径向风速在20 m/s以上, 结合降水和地面观测实况可知, 低空急流位于山东半岛的强降雪区和弱降雪区之间, 在低空急流和零速度线之间为一弱风区; 另外, 在PPI雷达径向速度图上零速度线在雷达站的东北方向呈反“S”形, 风向由低层东北风随高度逆转为西北风, 为冷平流, 零速度线在2 km以下从雷达站的东北方向经过雷达站后成近90°夹角, 存在北到东北风与西北的风切变, 且强降雪期间零速度线一直维持少动; 06:00以后, 雷达站东北侧的零速度线逐渐逆时针北移, 与近乎不动的西南方向的零速度线成一直线, 且低空急流逐渐减弱, 高低空为一致的西北风, 说明中尺度海岸锋减弱。结合地面加密观测资料分析可知海岸锋位于零速度线的南侧靠近低空急流梯度大的地方, 冷流暴雪发生时一直有这一海岸锋存在, 这条中尺度锋区是造成暴雪天气的中尺度系统。可见, 低空急流和弱风区的配合存在有利于在低空形成辐合[17], 这种低空辐合可形成中尺度海岸锋, 产生对流上升运动, 为暴雪的发生提供较好的中尺度动力条件。

|

|

| 图 2. 2005年12月3日18:01(a)、4日00:05(b) 烟台多普勒天气雷达0.5°仰角观测的PPI径向速度, 4日00:05多普勒天气雷达的反射率因子剖面 (c) 和径向速度剖面 (d) Fig 2. PPI display of the velocity at 0.5° elevation in Yantai at 18:01 Dec 3 (a) and 00:05 Dec 4 (b)2005, cross-section of the reflectivity (c) and velocity (d) in Yantai at 00:05 Dec 4, 2005 | |

1.4.3 冷流暴雪的垂直结构特征

图 2c, d分别是4日00:00沿图 2b中AB的反射率因子剖面 (RCS) 和径向速度剖面 (VCS), 图 2c中大于30 dBz的回波主要在3 km以下, 大于35 dBz回波范围较小, 高度低于2 km; 图 2d中, 雷达径向速度在3 km高度以下, 零速度线从低层到高层向北倾斜, 与强降雪回波对应的是零速度线附近, 结合实况和PPI速度图的分析可知, 零速度线附近存在风的切变和辐合。可见冬季冷流暴雪的对流高度在700 hPa以下, 强冷空气经过渤海到达山东半岛时产生风辐合, 有利于将低空的暖湿空气向上输送产生上升运动。分析雷达风廓线图, 在3日23:35—23:45在2 km以下为一致的西北风, 在2~3 km之间风向由西北风转为西南风, 为冷平流, 这与PPI径向速度的分析是一致的, 06:00以后, 雷达探测范围内为一致的西北风, 冷平流不明显 (图略)。

2 持续暴雪的维持机制分析利用NCEP/NCAR 1°×1°再分析资料和观测资料分析了这次持续性暴雪期间大尺度环流形势和干冷空气到达渤海后的变化特征、水汽变化、动力机制、海气温差和热力条件。

2.1 大尺度环流形势有利的大尺度环流是山东半岛持续性暴雪发生的背景, 尤其对于山东半岛冬季的冷流降雪。造成山东半岛冬季冷流暴雪的天气形势按照500 hPa环流形势来划分, 主要系统是冷涡深槽类, 其又可分为冷涡、冷涡横槽和北支槽3种形势[15]。2005年12月的持续暴雪时间长, 强度大, 与冷空气势力强和维持时间长有关, 主要与乌拉尔山高压的建立和其前部冷涡发展有关, 4次暴雪过程中, 12月4日和21日的暴雪是冷涡东移, 携带冷空气南下影响山东半岛造成的, 12月6—7日和11—13日的暴雪是冷涡在东北地区稳定, 冷涡后部有横槽转竖, 不断有冷空气补充南下影响山东半岛造成的。

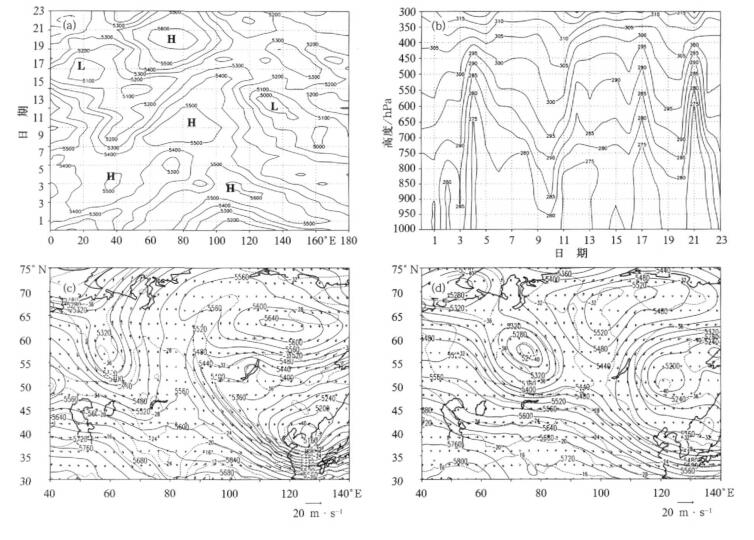

2005年12月中高纬度阻塞高压、冷涡的演变特征反映了冷空气的活动特征及与山东半岛暴雪的关系, 根据中高纬度的阻塞高压、冷涡的分布, 以沿60°N的500 hPa高度场的纬向-时间演变图来表征它们的演变特征 (图 3a)。从图 3a可以看出, 12月1日高压在60°E附近, 其两侧在20°E和110°E附近为低压, 之后高压发展, 低压加深并向东移动, 4日高压脊移到100°E附近; 类似地, 6—7日, 11—13日和21日分别对应冷高压的建立和冷涡的生成发展。可见, 2005年山东半岛暴雪期间中高纬度对应的环流特征是欧亚上空为两涡一脊的建立和维持。分析2005年12月1—23日在37°N, 122°E点的假相当位温时空演变图 (图 3b) 可以看出:在暴雪期间有5次干冷空气的活跃过程, 这5次干冷空气的活跃过程除17日对应威海的大雪天气外, 其余4次分别对应4次暴雪过程, 4日和21日的干冷空气更活跃, 4次干冷空气280 K线均在550 hPa以下, 可见, 中低层所维持的较为深厚的干冷空气对山东半岛冬季暴雪的发生发展有重要的作用。以下取12月4日和6 —7日暴雪过程分析中高纬度的环流演变和冷空气活动。

|

|

| 图 3. 2005年12月1—23日沿60°N的500 hPa高度场的纬向-时间演变 (单位: gpm) (a) 和在37°N, 122°E点假相当位温θ se的时空演变图 (单位: K) (b), 4日 (c) 和7日 (d) 00:00 500 hPa位势高度场 (实线, 单位: gpm)、温度场 (虚线, 单位: ℃) 和风场分布 Fig 3. The zone-time cross section for 500 hPa height from 1 to 23 Dec along 60°N (unit : gpm)(a), the spatial-temporal cross section of θ se(unit: K) over 37°N, 122°E (b), 500 hPa the geopotential height (solid line, unit : gpm), temperature (dashed line, unit: ℃) and wind at 00:00 Dec 4 (c) and 00:00 Dec 7 (d)2005 | |

12月2日在70°~80°E高压脊东移并强烈向北发展, 脊前和脊后各有一冷涡发展, 极地冷气团沿脊前南下, 脊前在100°~140°E形成深厚的东西向切断冷涡, 3日00:00 5120 gpm的冷涡中心位于47°N, 142°E, 12:00贝加尔湖伴有-44℃冷中心随冷涡东移南下, 4日00:00冷涡移到辽宁的东南部到朝鲜半岛北部, 冷涡后部有冷中心和横槽 (图 3c); 850 hPa图上有强冷平流东移南下影响山东半岛, 与高空冷中心对应辽宁南部到京津地区为冷中心, 山东半岛为近东西向的等温线密集区, 4日00:00成山头站24 h气温下降7℃(图略)。4日的暴雪天气是高空冷涡从贝加尔湖地区东移南下经辽宁南部到朝鲜半岛北部造成的。

6日12:00在500 hPa图上, 亚欧大陆也是两涡一脊型, 脊前在51°N, 120°E为一冷涡, 涡后冷空气从贝加尔湖东部沿110°~120°E之间东移南下, 到7日00:00冷涡中心位于50°N, 120°E附近, 冷涡西部有-40℃的冷中心配合 (图 3d), 在850 hPa图上, 冷空气沿120°E南下, 山东半岛也处于等温度线密集区控制, 但等温线比4日的稀疏 (图略)。造成6—7日暴雪的主要原因是:贝加尔湖西部的高压稳定少动, 东北冷涡后部的横槽转竖过程中携带冷空气影响山东半岛造成的。

总之, 欧亚500 hPa高空为两涡一脊型, 暴雪期间, 高压脊位于70°~100°E, 且稳定少动, 脊前冷涡东移发展, 携带强的干冷空气影响山东半岛, 造成暴雪和大风天气。

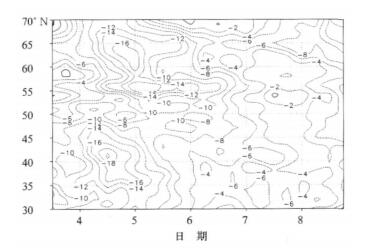

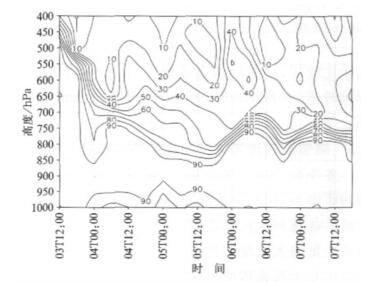

2.2 暴雪期间南、北风在渤海的变化选取2005年12月3日12:00—8日18:00 850 hPa南、北风在120°~123°E的平均沿30°~70°N的经向-时间剖面图 (图 4) 来分析暴雪期间冷空气到达渤海后的特征, 可以看出:3日18:00—4日06:00, 6日00:00到7日06:00在37°~38°N均有一相对弱的北风区, 弱风区周围为较强北风, 这一特征与暴雪发生时间相对应, 也与暴雪发生时地面风场特征对应; 5日为强冷空气影响, 是一致的强北风区, 7日12:00以后为大范围的弱北风区, 这说明冷空气影响结束。对于西风带系统, 由南风向北风转变的零线为槽或切变线, 冬季北风势力强劲, 由弱的北风向强的北风转变也表明有槽或切变线。结合前面的分析可知, 强冷空气影响时, 在山东半岛北部沿海弱风区与维持的海岸锋相对应, 造成持续性暴雪。

|

|

| 图 4. 2005年12月3日12:00—8日18:00 850 hPa南、北风在120°~123°E平均沿30°~70°N的经向-时间剖面图 (北风为负, 南风为正, 单位: m·s-1) Fig 4. The meridion-time cross section of v-wind averaged over 120°—123°E at 850 hPa (unit: m·s-1) along 30°—70°N from 12:00 Dec 3 to 18:00 Dec 8 2005 | |

2.3 水汽特征分析

通过分析12月3日12:00—7日18:00, 10日12:00—13日12:00, 20日00:00—21日18:00在37°N, 122°E (暴雪中心附近) 的相对湿度的高度-时间演变, 发现: 3日暴雪开始前水汽充沛, 大于90%的相对湿度线向上到达500 hPa, 这与前期有西南暖湿空气影响造成降雨有关, 之后3日18:00到7日12:00在925~850 hPa相对湿度均大于90%。分析90%的相对湿度线, 在850~750 hPa之间90%的相对湿度线呈非线性波动变化, 强降雪与相对湿度脊对应, 从90%相对湿度线所围的面积可以看出:降雪强的时段面积大于降雪弱的时段, 4日18:00到5日18:00是降雪相对弱的时段, 所围面积也小, 这相对湿度线的变化反映海面暖的水汽垂直输送在对流层低层的变化, 说明海平面暖湿的水汽往高空输送越多越有利于山东半岛冬季冷流暴雪的形成 (图 5); 11日00:00—13日00:00, 20日12:00—21日12:00相对湿度变化也有类似的特征 (图略)。

|

|

| 图 5. 2005年12月3日12:00—7日18:00在37°N, 122°E点相对湿度 (单位: k·kg-1) 的高度-时间剖面图 Fig 5. The height-time cross section of relative humidity (unit : k·kg-1) over 37°N, 122°E from 12:00 Dec 3 to 18:00 Dec 7, 2005 | |

2.4 暴雪中心动力特征的时空分析

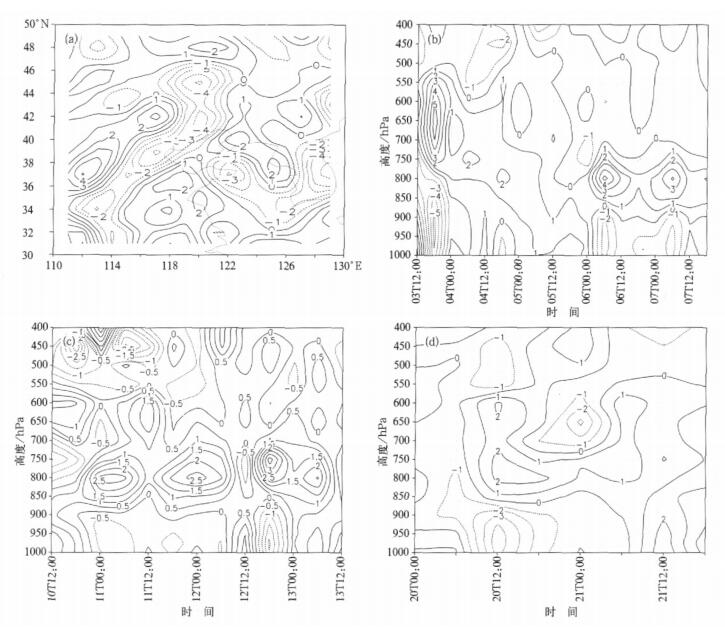

从850 hPa水平散度场上可以看出: 12月3日18:00从蒙古东部—华北—山东半岛为正、负交替的波状分布, 渤海的散度为辐散, 山东半岛东部处于散度的强辐合区, 中心值为-4×10-5s-1(图 6a), 这种散度场分布在暴雪期间一直维持并向东南传播, 到4日00:00, 山东半岛转入散度辐合区后部, 为弱辐合, 渤海的散度辐散区增强, 中心为3×10-5s-1, 蒙古东部—华北的辐合、辐散维持少动。这说明天气尺度环流场有重力波动生成和传播, 散度的辐合、辐散的变化主要在渤海到黄海北部。

|

|

| 图 6. 2005年12月3日18:00 850 hPa散度的水平分布 (a), 3日12:00—7日18:00(b), 10日12:00—13日12:00(c), 20日00:00—21日18:00(d) 在37°N, 122°E水平散度高度-时间剖面图 (单位: 10-5s-1) Fig 6. The horizontal divergence distribution of 850 hPa at 18:00 Dec 3 2005 (a), the height-time cross-section of horizontal divergence over 37°N, 122°E from 12:00 Dec 3 to 18:00 Dec 7 (b), from 12:00 Dec 10 to 12:00 Dec 13 (c), from 00:00 Dec 20 to 18:00 Dec 21 (d)2005 (unit : 10-5s-1) | |

分析3日12:00—7日18:00(图 6b)、10日12:00—13日12:00(图 6c) 和20日00:00—21日18:00(图 6d) 37°N, 122°E (暴雪中心附近) 水平散度的高度-时间剖面图, 低层辐合、高层辐散呈非线形的波动变化, 最强的低层辐合出现在3日18:00左右, 800 hPa以下为较强散度辐合, 750~550 hPa为高空辐散, 这与850 hPa散度场的水平分布相对应; 其次是6日00:00—06:00, 6日18:00—7日06:00, 11日00:00—06:00, 11日18:00—12日06:00, 12日18:00—13日00:00, 20日18:00—21日06:00, 低层辐合在900 hPa以下, 850~750 hPa为辐散, 以上6个时段是暴雪发生的主要时段; 同时4日和7日06:00—12:00和5日白天为弱辐散。可见, 山东半岛冷流暴雪的辐合主要发生在800 hPa以下, 散度场的高度-时间垂直剖面变化反映了暴雪持续发生时动力特征随时间的变化, 暴雪发生时800 hPa以下辐合, 800 hPa以上辐散。

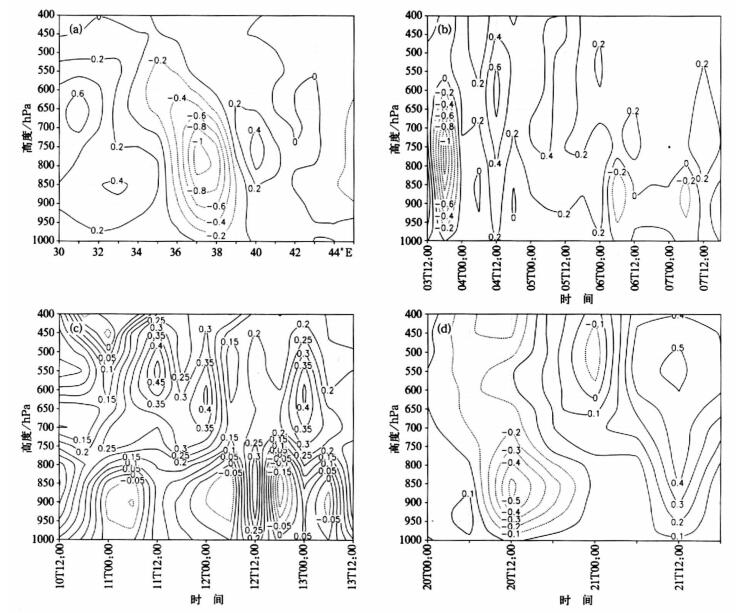

图 7是暴雪发生时垂直上升速度的空间垂直剖面图和高度-时间剖面图。图 7a是2005年12月3日18:00沿122°E做30°~45°N垂直速度的空间剖面图, 上升速度区在36°~39°N, 主要在37°~38°N之间, 上升速度中心在800~650 hPa之间, 最大上升速度为-1Pa·s-1, 上升运动从低层到高层是从北向南倾斜, 上升区的南部和北部, 在36°N以南和39°~41°N分别为下沉区, 这种分布与暴雪的空间分布有很好的对应关系, 说明暴雪天气主要发生在山东半岛的北部沿海。图 7b, c, d分别是3日12:00—7日18:00, 10日12:00—13日12:00和20日00:00—21日18:00在37°N, 122°E (暴雪中心附近) 的垂直上升速度高度-时间剖面图, 最强的垂直上升运动时段出现在3日12:00—18:00和20日12:00—18:00, 这与东移南下的冷涡直接影响有关, 其中3日出现的暴雪范围大, 最大降雪出现在荣成为27 mm; 6日06:00—7日06:00, 11日00:00—06:00, 12日00:00—06:00, 12日18:00—13日06:00是较弱的垂直上升运动, 这段时间冷涡位置在东北地区, 山东半岛受东移南下的横槽影响, 出现的暴雪范围比较小。4日、6—7日、11—13日06:00—12:00的上升速度都表现为由较强逐渐减弱。可见, 暴雪发生时存在垂直上升运动, 其有利于海上水汽和能量的输送, 使对流天气得以发展和维持; 上升速度的强弱与影响的天气系统有关, 冷流暴雪的上升运动比较弱, 冷涡影响造成暴雪的上升运动比横槽影响时强, 前者在600 hPa以下, 后者在800 hPa以下。

|

|

| 图 7. 2005年12月3日18:00垂直上升速度沿122°E的垂直剖面图 (a) 和3日12:00—7日18:00(b), 10日12:00—13日12:00(c), 20日00:00—21日18:00(d) 在37°N, 122°E垂直上升速度高度-时间剖面图 (单位: Pa·s-1) Fig 7. The cross-section of vertical velocity along 122°E at 18:00 Dec 3 2005 (a) and the height-time cross-section of vertical velocity over 37°N, 122°E from 12:00 Dec 3 to 18:00 Dec 7 (b), from 12:00 Dec 10 to 12:00 Dec 13 (c), from 00:00 Dec 20 to 18:00 Dec 21 (d)2005 (unit: Pa·s-1) | |

2.5 暴雪期间渤海海气温差和热力特征分析

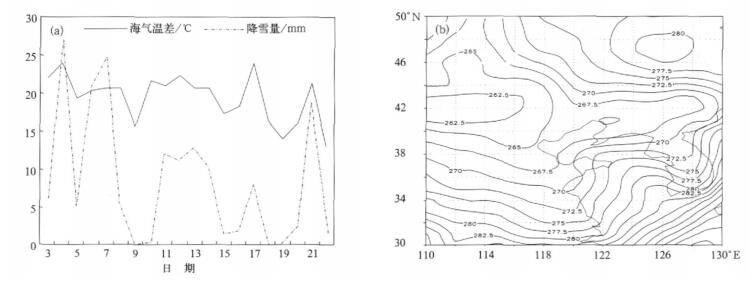

冬季强冷空气暴发南下, 从干冷的大陆流入渤海的暖海面以后, 由于海陆温度相差较大, 必然会有大量的热量和水汽输送到干冷空气层, 较大的海气温差使低层大气层结变得不稳定。为了分析海气温差与山东半岛暴雪的关系, 选取成山头、大连的探空资料, 烟台的水温资料和山东半岛的降雪资料进行分析。渤海上空850 hPa温度取成山头 (南海岸) 和大连 (北海岸) 探空资料的平均, 一天两次 (00:00和12:00), 水温取烟台海洋站观测的水温资料。资料处理:12月3—22日每天00:00和12:00计算两个海气温差, 从中选一个最大值作为当天的海气温差; 日降雪量是从山东半岛16个地面观测站的日降雪量中挑选一个最大日降雪量作为当天的降雪实况。通过对比分析12月3—22日的海气温差和降雪实况发现:暴雪和海气温差呈同相位的变化, 4次暴雪过程对应4次大于20℃的海气温差, 另外, 17日威海市区降雪量7.2 mm, 对应的海气温差也大于20℃, 而海气温差小于20℃对应的降雪量达不到暴雪标准 (图 8a)。可见, 2005年12月暴雪日较大海气温差非常有利于暴雪的发生和维持。

|

|

| 图 8. 2005年12月3—22日实际观测的海面温度与渤海上空850 hPa温度差 (实线, 单位:℃) 和山东半岛日最大降雪量 (虚线, 单位: mm) 时间变化图 (a), 2005年12月4日00:00 850 hPa θse分布 (单位: K) (b) Fig 8. The temporal distribution of the difference between sea surface temperature and temperature at 850 hPa over Bohai sea (solid line, unit :℃) and the most day precipitation over Shandong Peninsula (dashed line, unit:mm) from Dec 3 to Dec 22, 2005 (a), the distribution of θse at 850 hPa 00:00 Dec 4, 2005 (unit : K)(b) | |

从4次冷流暴雪过程850 hPa的θ se平均分布可以看出, θ se的高能舌从黄海中部穿过山东半岛东部伸向渤海, 暴雪区为对流不稳定的大气层结, 为暴雪的发生提供有利的热力条件。图 8b为12月4日00:00 θ se的分布, 暴雪区位于θ se高能舌长轴线附近, θ se的值在270~275 K之间, 其他暴雪过程θ se的分布特征与4日θ se的分布特征类似, 其中6—7日θ se的值最大, 为277.5 K。

3 小结与讨论本文利用常规和非常规资料, 对2005年12月3—21日山东半岛的持续冷流暴雪进行了综合分析, 得出如下结论:

1) 冷流暴雪在多普勒天气雷达PPI强度图上回波强度在35~40 dBz; PPI径向速度图上在0.5~1.7 km之间存在20 m/s以上最大径向风速的急流, 急流北侧为弱风区, 两者的配合利于在低空形成辐合; RCS产品反映冷流暴雪的雷达回波的高度大部分在3 km以下, 大于35 dBz的回波在2 km以下, VCS产品揭示暴雪发生时强降雪区的径向速度在3 km高度以下。可见光卫星云图可以清晰地分析出冷流暴雪的波状结构, 这些波状云与雷达回波的强对流回波相对应。

2) 山东半岛冷流暴雪发生的大尺度环流特征在欧亚为两涡一脊型, 暴雪期间高压脊位于70°~100°E, 2005年山东半岛4次暴雪过程对应500 hPa中高纬度欧亚上空两涡一脊的建立和维持, θse时空演变也反映4次强的干冷空气对应4次暴雪过程。山东半岛北海岸中尺度海岸锋的形成与维持, 是冷流暴雪持续发生的中尺度系统。

3) 暴雪发生时在渤海附近有一相对弱的北风区, 弱风区周围为较强北风; 暴雪发生时925~850 hPa相对湿度均大于90%, 90%相对湿度线所围面积的大小与强降雪有较好的正相关关系, 海平面暖湿的水汽往高空输送越多, 越有利于山东半岛冬季冷流暴雪的发生。

4) 冷流暴雪具有明显的空间分布特征和强度的日变化特征, 其与垂直上升运动区和850 hPa的散度辐合区相对应; 一天中强降雪时间段与垂直速度的上升运动时段和800 hPa以下为散度辐合、800 hPa以上为散度辐散相对应。从暴雪日06:00—12:00的动力特征分析可以看出: 06:00后低空逐渐变为辐散, 上升运动逐渐减弱, 降雪变得相对弱, 对应雷达回波强度也减弱; 暴雪和海气温差呈同相位变化, 暴雪日对应的海面温度与850 hPa温度之差大于20℃; 4次冷流暴雪过程850 hPa的θ se高能舌从黄海中部穿过山东半岛东部伸向渤海, 暴雪区为对流不稳定的大气层结。

| [1] | Richard Jr E P, Roscoe Jr R B, The role of the winter land breeze in the formation of Great Lake snow storms. Bull Amer Meteor Soc, 1981, 62, (4): 482–492. DOI:10.1175/1520-0477(1981)062<0482:TROTWL>2.0.CO;2 |

| [2] | Sakakibara H, Ishihara M, Yanagisawa Z, Squall line Like convective snowbands over the the Sea of Japan. J Meteor Soc Japan, 1988, 66: 937–953. |

| [3] | Ohigashi T, Tsuboki K, Structure and maintenance process of stationary double snowbands along the coastal region. J Meteor Soc Japan, 2005, 83: 331–349. DOI:10.2151/jmsj.83.331 |

| [4] | Tsuhoki K, Fujiyoshi Y, Wakahama G, Structure of a land breeze and snowfall enhancement at the leading edge. J Meteor Soc Japan, 1989, 67: 757–770. |

| [5] | Eito H, Kato T, Yoshizaki M, et al. Numerical simulation of the quasi-stationary snowband observed over the southern coastal area of the Sea of Japan on 16 January 2001. J Meteor Soc Japan, 2005, 83: 551–576. DOI:10.2151/jmsj.83.551 |

| [6] | 张腾飞, 鲁亚斌, 张杰, 等. 2000年以来云南4次强降雪过程的对比分析. 应用气象学报, 2007, 18, (1): 64–72. |

| [7] | 周秉荣, 李凤霞, 申双和, 等. 青海高原雪灾预警模型与GIS空间分析技术应用. 应用气象学报, 2007, 18, (3): 373–379. |

| [8] | 李晓静, 刘玉洁, 朱小祥, 等. 利用SSM/I数据判识我国及周边地区雪盖. 应用气象学报, 2007, 18, (1): 12–20. |

| [9] | 时兴合, 李凤霞, 扎西才让, 等. 1961—2004年青海积雪及雪灾变化. 应用气象学报, 2006, 17, (3): 376–382. |

| [10] | 王丽荣, 汤达章, 胡志群, 等. 多普勒雷达的速度图像特征及其在一次降雪过程中的应用. 应用气象学报, 2006, 17, (4): 452–458. |

| [11] | 蒋建莹, 史历, 倪允琪. 一次"高影响天气"的弱降雪过程的数值研究. 应用气象学报, 2005, 16, (2): 231–237. |

| [12] | 王迎春, 钱婷婷, 郑永光. 北京连续降雪过程分析. 应用气象学报, 2004, 15, (1): 58–65. |

| [13] | 王文, 程麟生. "96.1"高原暴雪过程横波型不稳定的数值研究. 应用气象学报, 2000, 11, (1): 392–399. |

| [14] | 曹钢锋, 张善军, 朱官忠, 等. 山东天气分析与预报. 北京: 气象出版社, 1988: 292-298. |

| [15] | 周淑玲, 闫淑莲. 威海市冬季暴雪的天气气候特征. 气象科技, 2003, 31, (3): 183–189. |

| [16] | 林曲凤, 吴增茂, 梁玉海, 等. 山东半岛一次强冷流降雪过程的中尺度特征分析. 中国海洋大学学报, 2006, 36, (6): 908–914. |

| [17] | 苏博, 吴增茂, 李刚, 等. 山东半岛一次强冷流暴雪的观测与数值模拟研究. 中国海洋大学学报, 2007, 37, (增刊): 1–9. |

2008, 19 (4): 444-453

2008, 19 (4): 444-453