2. 宁夏气象防灾减灾重点实验室, 银川 750002;

3. 宁夏植物保护研究所, 银川 750002

2. Ningxia Key Laboratory for Meteorological Disaster Prevention and Reduction, Yinchuan 750002;

3. Institute of Plant Protection, Ningxia Academy of Agricultural and Forest Sciences, Yinchuan 750002

枸杞炭疽病又称枸杞黑果病, 是由胶孢炭疽病原 (Colletotrichum gloeosporioides Penz) 引起的真菌病害, 无性世代为Gloeosporium rufomaculans Thum。该病是宁夏枸杞生产的一种毁灭性病害, 对枸杞产量和品质影响很大。正常年份病果率在30%左右, 严重时可达60%, 产量损失一般为20%, 重者达50%以上[1]。枸杞炭疽病还严重影响枸杞外观品质, 收购价格只有正常的1/3, 给枸杞种植户造成很大的经济损失[2]。该病最早于5月上旬开始发病, 发病初期花瓣上出现黑斑, 7—8月花完全变黑, 子房干瘪不能结实[3]。青果感病初期, 出现数个小黑点或不规则褐斑或黑色网状纹, 遇阴雨天病斑迅速扩大, 2~3 d即可蔓延全果, 果实变黑并且出现橘红色分生孢子堆, 致使果实不能食用或入药; 病斑晴天时扩展极慢, 病斑处变黑失水, 因不随未染病部分同比膨大而出现凹陷, 未受害部分尚可变红, 但质量低劣[4]。

宁夏是枸杞的原产地, 了解历史上宁夏枸杞发生炭疽病的情况, 对认识枸杞炭疽病发生、发展和暴发流行的气象条件有很大帮助。认识枸杞炭疽病发生的气象指标和气候规律, 必须先了解枸杞炭疽菌生物学特性。目前国内多研究枸杞药用成分[5], 枸杞炭疽菌生物学特性最早见到的是张锦秀等的研究[6], 提出枸杞炭疽病菌最适碳源是麦芽糖, 其次为蔗糖; KNO3和蛋白胨能促进产孢; 菌丝生长和孢子萌发的适温为20~30℃, 适宜湿度为75.6%~100%, 35℃时生长和孢子萌发均明显下降, 40℃以上基本停止; 湿度低于75.6%时孢子不萌发; 适宜温湿度下孢子萌发最短12 h。刘正坪等[7]研究了环境条件对枸杞炭疽病菌营养生长、分生孢子产生与萌发的影响, 认为营养生长和孢子产生的适宜温度均为10~35℃, 分生孢子萌发的最适温度为30℃, 致死温度为60℃。光照对炭疽菌营养生长和孢子萌发无显著影响, 但对孢子产生略有促进作用。上述研究因培养基不同, 温度设置间距为5℃, 温度范围跨度大, 得到的温度指标差异较大。为了了解枸杞炭疽菌的生物学特性和环境条件的真实影响, 利用植物病害研究方法[8], 在炭疽菌分离、培养的基础上, 利用人工气候箱, 设置3℃的温度间距, 得出温度、相对湿度、pH值、碳源、氮源等与病原菌菌落生长、产孢量的关系[9], 确定了枸杞炭疽菌不同生长、繁殖阶段适宜温度、湿度和界限温度、湿度指标。在枸杞炭疽病大田发生规律和气象条件研究方面, 由于自然条件下气温、湿度是变化的, 且受到辐射的抑制作用, 实验室内恒温培养得出的温湿度指标并不适用, 以往大多以经验总结为主, 尚缺乏根据发生气象指标进行气候规律研究[10-12]。赵玉根等利用温度、湿度制作了枸杞炭疽病发生的统计预报模型[13], 使气象因子纳入到枸杞炭疽病预报中。本文从试验入手, 首先确定枸杞炭疽菌孢子生长的温湿度指标, 其次以实验室试验结合大田接种试验确定其田间侵染、扩散的气象条件和指标, 并以此指标反演30年逐旬炭疽病发生等级, 统计出枸杞炭疽病发生气候规律, 并与历史上个别典型年的发生情况进行了比较。

1 研究方法按照常规, 应搜集历史上历年灾害情况和灾害观测记录, 与同期气象资料建立对应关系, 确定各年病情大小, 再通过统计方法研究其历年发生情况, 总结规律。但是, 由于枸杞在农业经济中占的比重很小, 加上对炭疽病的科学认识有限, 过去炭疽病的相关文字记载或调查资料较少, 相关研究文献也寥寥数篇, 给本研究带来了困难。为此, 需要另辟蹊径。

2004年, 对田间采集的青果、红果、花蕾、叶片进行炭疽菌分离、培养, 通过病原菌菌落生长、产孢量与温度、相对湿度、pH值、碳源、氮源等的多种试验, 研究了枸杞炭疽病菌生物学特征[9]。建立了若干统计方程, 根据这些方程确定了枸杞炭疽菌菌落生长和产孢的适宜温度、湿度指标和界限温湿度指标, 比单纯利用试验数据得到的指标更确切。2005年, 将炭疽菌接种到枸杞叶片、花蕾、青果和红果上, 置于人工气候箱内不同温度和湿度下, 设定的温度、湿度间距较小, 得到了炭疽菌对枸杞不同组织的侵染与温度、湿度的关系, 通过建立的统计方程确定了孢子侵染的温度、湿度指标; 2004—2005年枸杞生长季节内, 利用连续阴天的有利天气条件, 在枸杞大田内接种炭疽菌, 人工设置不同降水天气过程和降水量, 研究了枸杞大田炭疽菌侵染、扩散、流行与降水、温度和光照的关系, 建立各自的方程, 从而获得了炭疽菌生长、繁殖、侵染、传播和暴发流行适宜气象条件与指标。

利用这些指标, 对宁夏主要产区历年气象资料进行分类, 反推历年枸杞炭疽病的发病程度, 重建历史发病情况, 然后就可以利用气候资料研究宁夏枸杞炭疽病发病的气候规律。这虽然不如直接从灾害历史记载中来的直接, 但也可以反映出历史上炭疽病发生的大概特征。

2 枸杞炭疽病生长、繁殖、侵染、传播和暴发流行的气象指标 2.1 室内测定的菌落生长和孢子萌发气象指标菌落生长是从分离培养6 d后的菌落平板上切取直径5 mm菌碟, 接种于8 cm PDA平板中央, 置人工气候箱 (HGP-280H) 按设定温度保湿培养, 处理温度为5~40℃, 梯度为3℃, 每处理3皿, 重复3次; 孢子萌发培养是将培养6 d后菌落用10 ml无菌水洗下, 配制成孢子悬浮液, 滴入载玻片上放入8 cm培养皿, 置人工气候箱分别按5~40℃的设定温度保湿培养, 温度间隔3℃, 每处理3皿, 重复3次; 培养6 h, 24 h后, 按每处理镜检300个孢子检查孢子萌发情况。培养6 d后测量菌落半径, 并将菌落用10 ml灭菌水洗下, 制成孢子悬浮液, 在显微镜下用血球计数板测定菌落产孢量。为了确定孢子萌发的致死温度, 另设试验, 提高温度至65℃, 间距5℃, 直到全部孢子死亡为止。

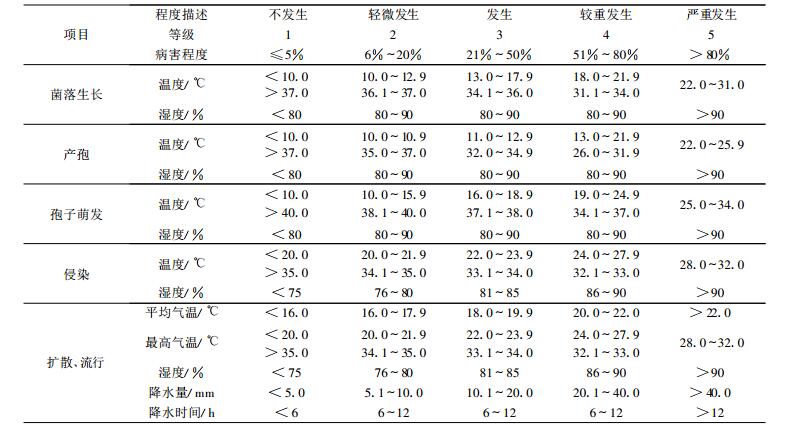

结果表明, 炭疽菌菌落生长气象指标: 10℃以下、37℃以上菌落不生长, 分别是下限、上限温度; 最适温度为22~31℃, 25℃菌落生长最快。产孢气象指标: 10℃以下, 37℃以上均不产孢, 与菌落生长上下限温度相同, 13~31℃产孢量接近, 22~25℃产孢量最大 (图 1a)。孢子萌发气象指标: 22~34℃条件下孢子6 h即可萌发, 16~37℃ 24 h可萌发, 适宜萌发温度为16~37℃, 10℃以下, 40℃以上对孢子萌发有抑制作用, 为上、下限温度 (图 1b)。45℃可正常产孢, 但随着时间的延长, 萌发率迅速降低。50℃以上能在短时间内杀死孢子 (图 1c), 为致死温度。

|

|

| 图 1. 不同温度、湿度对枸杞炭疽菌菌落生长、产孢、孢子萌发的影响 (a) 不同温度下菌落生长及产孢量, (b) 不同温度孢子萌发率, (c) 孢子致死温度, (d) 孢子萌发率与相对湿度的关系 Fig 1. Impact of Colletotrichum gloeosporioides Penz growth, spore reproduceand bourgeon under different temperature and humidity (a) the radius and number of Colletotrichum gloeosporioides Penz growth under different temperature, (b) the ratio of spore bourgeon under different temperature, (c) the maximum temperature leads to death of spore, (d) the change of spores bourgeon ratio under different humidity | |

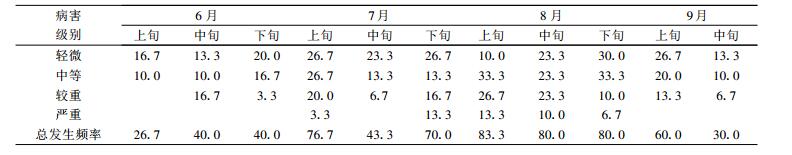

设定不同相对湿度进行培养试验, 即采用不同浓度硫酸调制成梯度为90%, 82%, 75%, 60%的相对湿度, 将配制好孢子悬浮液滴入载玻片上, 经快速风干后, 置于不同湿度的干燥器内, 25℃温度条件置人工气候箱培养, 结果见图 1d。相对湿度与孢子萌发率呈指数增长, 相关系数达0.75。根据该曲线, 相对湿度80%以上24 h孢子开始萌发, 萌发率10%~20%;相对湿度90%维持24 h孢子萌发率达到80%~90%;相对湿度75%时, 平均孢子萌发率在4%以下; 相对湿度60 %时, 平均孢子萌发率仅为1%。由此可确定孢子萌发下限湿度为80%, 湿度超过90%, 孢子基本都能萌发, 为适宜萌发的湿度指标。从干湿孢子适宜温度下不同日照试验来看 (图 2), 无论照度多大, 光照6 h的干、湿孢子均不萌发, 而照射24 h后, 干湿孢子均萌发, 随着照射越强, 萌发越多, 表明光照不能抑制炭疽菌的萌发, 与刘正坪等[7]研究的光照对炭疽菌营养生长和孢子萌发无显著影响的结论相似, 但其萌发率随照度的增加而升高可能源于光照提高了培养皿温度, 促进了孢子萌发, 而不是光照本身对孢子的产生略有促进作用。

|

|

| 图 2. 不同光照对孢子萌发的影响 Fig 2. The Colletotrichum gloeosporioides Penz spore bourgeon under different illumination | |

2.2 孢子对枸杞组织侵染与气象因子的关系及指标

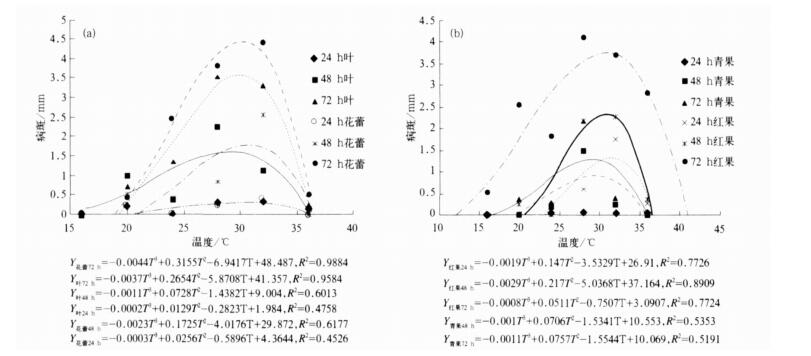

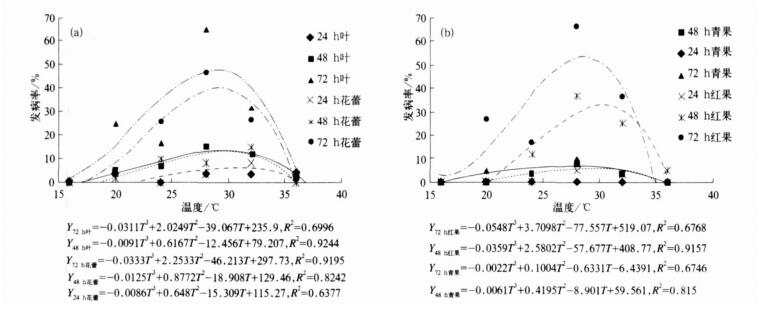

观察发现, 枸杞红果被炭疽菌侵染后, 先局部出现凹陷, 然后出现白色菌丝体, 最后整果腐烂, 青果病斑从果柄处逐渐向果体侵染。雨后烘干、晾晒出现的烂果、霉果均为枸杞炭疽病侵染。将枸杞不同组织分别接种炭疽菌后, 置于人工气候箱内设定不同温度分别保湿培养1~3 d, 每天观察病斑大小和发病率, 绘制二者的关系曲线, 构建温度响应方程, 得到三基点指标。图 3a, b分别为枸杞叶、花和果实在不同温度下培养1~3 d的病斑大小与温度的关系及响应方程。可得出, 在保湿培养下, 20~35℃条件下接种的孢子对花、叶、果均可侵染, 上限、下限温度分别为20℃和35℃, 适宜温度为28~32℃, 侵染速度较快, 发病率高, 大部分以30 ℃为最适宜温度。4 d后部分叶、蕾、花、青果、红果整体被侵染。从炭疽菌对组织的侵染造成的发病率来看 (图 4a, b), 接种1~2 d内, 各种温度下发病率均较低, 3 d后病害症状表现明显, 发病率较高。3 d后叶片、花蕾、红果发病率表现明显, 而青果发病较迟, 3 d内发病率较低。

|

|

| 图 3. 温控接种孢子下叶片、花蕾 (a) 及青果、红果 (b) 的病斑 Fig 3. The size of anthrax spot on leaves and flowers (a), green and red fruits (b) by spores injeced under different temperature | |

|

|

| 图 4. 温控接种孢子下叶片、花蕾的发病率 (a) 及果实的侵染发病率 (b) Fig 4. The incidence of leaves and flowers by spores injected under different temperature (a), green and red fruits (b) | |

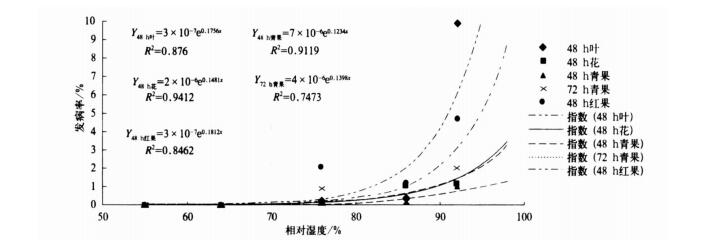

采用K2H2, NH4SO4, NaCl, NH4NO3, C6H12O6, H2O过饱和溶液分别调成92%, 86%, 76%, 64%, 55%相对湿度。将采回的花、叶、青果、红果各60个样, 在孢子悬浮液中侵5 min后置于8 cm培养皿中, 在16~36℃温度范围内, 设置温度间隔为4 ℃条件下保湿培养。每处理3皿, 重复3次, 设空白对照。分别在培养6 h, 24 h, 48 h, 72 h测量处理和对照的病斑大小。发现发病率随相对湿度呈指数形式增大。湿度在75%以下基本不发病, 为下限湿度, 当湿度达到90%以上, 发病率迅速增大, 为适宜发病湿度。同样高湿度下48 h, 红果最易感染, 其次是叶, 再次是花, 青果对病菌侵入抵抗性最强。这与目前文献中普遍认为的青果最易感染的结论相左, 观察发现, 枸杞红果、花蕾和叶片感病后症状不易观察到, 红果易被误解为凉晒不当造成的, 花蕾则脱落, 很难观察到黑花, 而青果变黑后呈黑墨色, 最易辨别, 可能是普遍产生误解的原因。

|

|

| 图 5. 控湿接种孢子对枸杞组织的侵染发病率 Fig 5. The incidence of different tissues invaded by spores injected under different humidity | |

2.3 枸杞大田炭疽病发生、暴发流行与气象因子的关系及指标

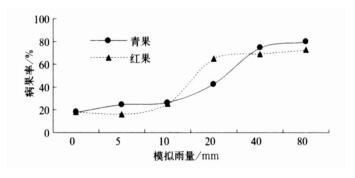

图 6为连阴雨天接种炭疽菌孢子后, 给定0~80 mm补偿降水后各处理的发病率。模拟降水采用喷雾器人工喷水, 设置0 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm, 80 mm 6种处理, 每种处理用3棵树作为3次取样的重复。按照核算, 各小区每次人工喷水2.5 mm, 间隔2 h后继续喷水, 以保持植株湿润, 直到达到该处理的模拟降水量。接种时间为2005年7月19—21日, 试验期间维持2 d阴天, 相对湿度维持在90%以上, 其中7月19日达到100 %, 接近自然降水天气条件。7月28日调查结果表明, 降水量小于5 mm时, 病情变化不大; 降水量5~10 mm时, 无论青果、红果均表现出发病态势, 果面普遍出现细小斑点, 镜检发现果实已经受到炭疽菌侵染, 达到标准的病害率上升到26.4%;降水量在10~20 mm或连续降水超过6 h, 炭疽病发病率20%~50%;当过程降水量在20~40 mm或连续降水时间超过12 h, 80%的果实被侵染或变黑, 部分枝条100%成为黑果; 降水量超过40 mm, 即使达到80 mm, 病果率不再增大, 雨水已足够引起全田黑果。由此可看出, 5 mm, 10 mm, 20 mm和40 mm分别是造成发病、扩散、流行和暴发流行的降水指标。

|

|

| 图 6. 阴雨天接种后不同降水量条件下青果和红果病果率 Fig 6. The ratio of disease in green and red fruits of Lycium barbarum L inoculated by spores in cloudy and rainy day under different rainfall | |

3 炭疽病严重程度分级指标

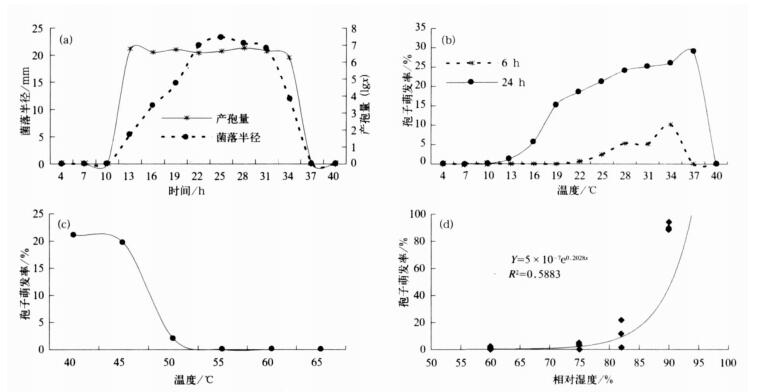

为能开展枸杞炭疽病发生程度评价、预测评估及评价历史上枸杞炭疽病发生程度, 根据以上指标, 参照植物病虫害流行学的分级标准, 以病情指数和对应的发病率为参照分类依据, 将病情程度分为5级。根据以上各项气象因子与枸杞炭疽菌菌落生长、产孢、孢子萌发、植株浸染和大面积田间扩散流行的试验研究结果和数量关系, 总结、归纳了枸杞炭疽菌从菌落生长到暴发流行个生物学过程各阶段的气象指标, 见表 1。

|

|

表 1 炭疽病严重程度分级指标及气象指标 Table 1 The anthracnose strictness degree and its meteorological index |

侵染程度与相对湿度大于90%湿润时间和平均温度有关。结合温度、湿度指标可知, 温度低于16℃, 即使相对湿度大于90%, 枸杞炭疽病病原菌不能正常生长, 不会发生炭疽病; 降水量在5 mm以下或连续降水少于6 h, 一般也不会引起田间炭疽病的发生。当日平均气温高于22℃, 最高气温高于28℃, 田间叶片和果实保持湿润时间超过6 h或降水量为5~10 mm, 枸杞炭疽病可能普遍发生。当降水量超过10 mm或连续降水超过6 h, 日平均气温高于22℃, 会引起田间炭疽病扩散; 当降水量超过20 mm或连续降水超过12 h, 气温在适宜范围内, 会造成田间炭疽病流行, 受害率超过50%;当雨量加大到40 mm且雨日12 h以上, 枸杞炭疽病暴发流行, 80%以上的果实被侵染或变黑。当极端最高气温达到40℃以上, 炭疽菌孢子活力迅速下降, 超过45℃以上则死亡, 即使出现降雨, 也不会引发枸杞炭疽病大流行。

唐慧锋等[14]认为, 枸杞炭疽病菌分生孢子萌发的温度为15~35℃, 最适为25~30℃; 湿度低于75%时, 病原孢子不能萌发, 适宜的相对湿度为96%以上, 旬降水量达到30 mm田间扩散迅速。而本文的研究表明, 孢子萌发温度为11~39℃, 比其上下限温度高出5℃, 但相对湿度相似, 枸杞炭疽病发生程度与降水量指标方面与唐慧锋的研究相似, 但指标更细。

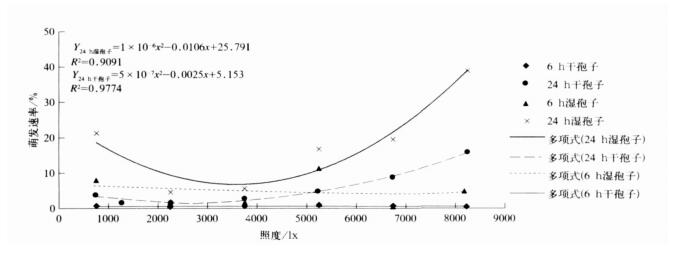

4 宁夏历史上炭疽病发生程度反演经过2004—2005年的孢子捕捉试验证实, 宁夏6—9月田间炭疽菌孢子丰富, 不是限制炭疽病发生的菌源条件, 田间发病主要取决于气象条件。假定每年的菌源都不成为发病限制因素, 根据上述指标, 以银川为例, 用1971—2000年历年逐日气象资料按照指标进行病害等级反演, 分别统计各旬历年各级炭疽病发生频率 (见表 2)。结果表明, 宁夏每年都有适合发生不同程度枸杞炭疽病的气象条件, 主要发生时段出现在7月上旬至9月上旬, 总发生频率占到30年的一半以上, 7月下旬至8月底70%的年份出现了适合炭疽病发生的气象条件, 夏果采收结束日期一般在8月5日, 也就是说, 夏果最后3批果的采收期正处于炭疽病高发期, 往往容易产生黑果病。7月上旬是夏果成熟高峰期, 也容易产生黑果, 但7月中旬发病率低, 对处于夏果高峰期的生产有利。6月是宁夏老眼枝果的采收期, 此时气象条件不利于病菌发展, 特别是较严重和严重炭疽病发生频率很低, 有利于形成优质果。8月中、下旬的炭疽病发病率高, 枸杞处于秋条生长期, 炭疽菌对叶片和花蕾的影响很大, 使秋果产量波动很大, 个别年份甚至无秋果。从积温来看, 宁夏热量资源足够秋果生长结实[12], 因此, 秋果产量低而不稳的最主要原因不仅仅是秋季热量波动, 更重要的可能是炭疽病造成的落花、落蕾使秋果形成减少所致。

|

|

表 2 1971—2000年银川枸杞炭疽病病害发生频率平均反演 (单位: %) Table 2 The average impacts of anthracnose strictness degree in Yinchuan during 1971—2000 (unit: %) |

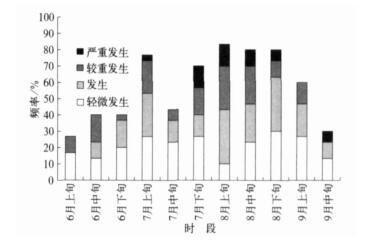

从不同时间各级病害分布来看 (图 7), 发生最严重的季节主要在7月上、下旬和8月, 发生频率在3.3%~13.3%;较严重级别则从6月中旬就开始了, 主要还有7月上旬至9月中旬, 发生频率一般在10%~26.7%, 9月中旬较小, 几乎涵盖了整个采果期。病害一般发生年份则从6月上旬至9月中旬, 发生频率为10%~33.3%。轻微发生年份对生产影响不大, 8月上旬主要以中度以上灾害为主, 其他时段轻微发病的频率较大, 一般达到10%~30%。

|

|

| 图 7. 1971—2000年银川枸杞炭疽病平均发生频率 Fig 7. The seasonal average frequency of different anthracnose strictness degree in Yinchuan during 1971—2000 | |

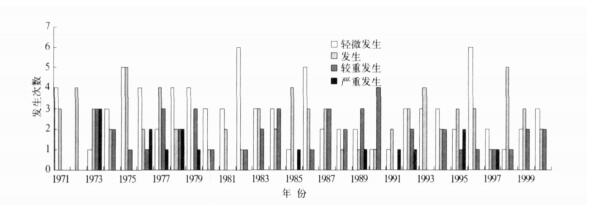

从逐年反演情况来看 (图 8), 宁夏枸杞炭疽病几乎年年发生, 发生严重的年代在20世纪70年代中后期、90年代初、中期, 80年代和90年代后期发生相对较轻, 但个别年份发生也较重。最严重的是1973年, 达到较重和严重发生的分别达到3次, 即有6个批次的枸杞产生了50%以上甚至全田黑果。经调查, 情况属实, 证实经试验确定的气象指标是可信的。

|

|

| 图 8. 1971—2000年银川枸杞炭疽病发生程度反演 Fig 8. The annual times of different anthracnose strictness degree rebuilt in Yinchuan during 1971—2000 | |

5 讨论

枸杞炭疽病是生产上的严重病害, 通过各种试验确定的气象指标在生产上有一定指导意义, 根据这些指标可以借助短期气象预报发出枸杞炭疽病灾害预报。由于炭疽菌有近一周的潜伏期, 这为气象上制作枸杞炭疽病预报提供了防御或减轻灾害的时间。因此, 开展枸杞炭疽病预测与监测有重要意义。这项工作的基础是获取能真正反映枸杞炭疽病病情的气象指标。本文利用各种试验, 在统计模拟基础上提出的指标有理论和试验依据, 可用于病害历史气候反演。当然, 指标难以涵盖所有的影响因子和致灾因子, 其气候推算难免带来一定的偏差, 但从其季节变化趋势上看能说明一定问题, 表现出一些规律。因此, 在病害资料记载不充分或历史病害基础观测资料不足时, 采用本设计思路是可行的。

2005年7月13日, 银川地区出现了雷阵雨, 降水量5~10 mm; 7月14日, 银川市又降了大暴雨, 降水量达104.8 mm, 其后, 出现了持续2 d相对湿度100%的桑拿天。这次降水过程达到了枸杞炭疽病菌暴发流行的指标, 经过6 d的潜伏侵染后, 7月20日田间大面积发病。由于7月15日根据该指标发布了20日暴发枸杞炭疽病的预警, 各枸杞产区抓紧一周时间抢摘, 抢摘后及时喷雾, 降低了枸杞炭疽病损失。经21日实地调查, 抢摘、防治田块黑果损失在50%左右, 而积水的南良农场无法实施采摘和防治, 田间发病率达到90%以上, 部分田块100%发病, 从而印证了上述指标是客观准确的。

| [1] | 唐慧锋, 赵世华, 谢施讳, 等. 枸杞炭疽病发生规律试验观察初报. 落叶果树, 2003, (5): 55–57. |

| [2] | 邓放, 王子权, 朱士云. 枸杞炭疽病侵染和发病规律的研究∥白寿宁. 宁夏枸杞研究. 银川: 宁夏人民出版社, 1999: 334-338. |

| [3] | 任月萍. 枸杞黑果病研究初报. 宁夏农业科技, 1989, (2): 34–35. |

| [4] | 任月萍. 枸杞黑果病研究∥白寿宁. 宁夏枸杞研究. 银川: 宁夏人民出版社, 1999: 343-344. |

| [5] | Cui K R, Pei X W, Qin L, et al. Effects of modulation of abscisic acid during somatic embryogenesis in Lycium barbarum L. Acta Biologiae Experimentalis Sinica, 1998, 31, (2): 195–201. |

| [6] | 张锦秀, 李岩涛, 邓振荣, 等. 枸杞炭疽病菌生物学特性研究. 华北农学报, 1992, 7, (4): 112–116. |

| [7] | 刘正坪, 胡俊, 高翔, 等. 枸杞炭疽病菌生物学特性研究. 北京农学院学报, 2005, 20, (3): 36–39. |

| [8] | 方仲达. 植病研究法. 北京: 农业出版社, 1979: 74-75. |

| [9] | 张宗山, 刘静, 张立荣, 等. 宁夏枸杞炭疽病原的生物学特性研究. 西北农业学报, 2005, 14, (6): 132–136;140. |

| [10] | 程廉. 枸杞炭疽病发生规律及防治研究. 西北农学院学报, 1983, (2): 25–27. |

| [11] | 彭秀芝, 渠漫江. 内蒙古西部地区枸杞的主要病害及防治. 内蒙古农业科技, 2000, (1): 32–34. |

| [12] | 李岩涛, 张锦秀, 邓振荣, 等. 枸杞炭疽病发生规律及防治对策研究. 内蒙古农牧学院学报, 1992, 13, (3): 64–70. |

| [13] | 赵玉根, 孙德军, 丁国强, 等. 枸杞炭疽病预测预报研究. 内蒙古林业科技, 2005, (3): 28–29. |

| [14] | 唐慧锋, 赵世华, 谢施讳, 等. 枸杞黑果病发生规律初报. 山西果树, 2004, (1): 16–17. |

| [15] | 张晓煜, 张磊, 刘静, 等. 宁夏枸杞炭疽病发生流行的气象条件分析. 干旱地区农业研究, 2007, 25, (1): 181–184. |

2008, 19 (3): 333-341

2008, 19 (3): 333-341