2. 国家气象中心, 北京 100081

2. National Meteorological Center, Beijing 100081

暴雨、冰雹、雷雨大风和龙卷等灾害天气经常是由中尺度对流系统 (Mesoscale Convective System, 简称MCS) 造成的[1-6]。1980年Maddox根据增强红外云图上云团的形状、尺度、生命期提出了中尺度对流复合体MCC (Mesoscale Convective Complexes)[2]定义。国内外学者对MCC做了较多详细研究, 并指出Maddox基于美国中部典型个例分析得到的MCC定义过于严格, 从而对MCC定义做了修订[7-8]。近年来, 国内外中尺度对流系统研究中已较少使用MCC这个名称, 取而代之的是结合Maddox定义和Orlanski尺度分类标准[1]提出的更具普遍性的MαCS (α-中尺度对流系统)[8-9]和MβCS (β-中尺度对流系统)[8]。但由于MαCS和MβCS的定义和普查标准尚未统一, 不利于各种普查结果的对比和MCS特性分析[8], 因此本文在静止卫星红外云图MCS普查研究进展基础上, 根据我国天气的实际情况对有利于中小尺度监测预报的MβCS最小尺度判断标准进行了相应修订, 并通过2003年淮河大水期间MCS的普查研究以及若干造成局地强降水MβCS个例研究, 对标准修订后的普查结果进行了分析。

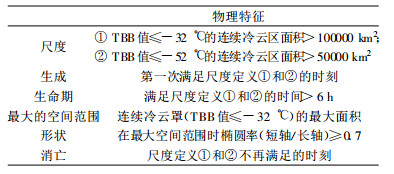

1 MCS普查研究进展及标准修订1980年, Maddox运用堪萨斯州卫星服务站提供的1978年3—9月时间间隔为30 min的增强红外卫星图像资料进行普查[2], 发现并分类出了43个经常穿越美国中部有组织的、准圆形且按Orlanski标准定义为α-中尺度 (250~2500 km, 生命期≥6 h) 的对流性天气系统, 并将这些基于增强红外云图的特殊类型的MCS定义为MCC, 且按其普查的结果首次提出了MCC定义和普查标准 (表 1)。MCC除了导致大范围的降水外, 并且往往伴随龙卷风、冰雹、大风、破坏性的山洪暴发和强烈的闪电现象。在Maddox普查得到的43个MCC中, 只有8个没有出现上述天气现象。虽然MCC并非次网格天气系统, 但由于当时对MCC发展的物理机制还不太清楚, 所以当时使用的数值模式参数化方案还不能对MCC的发展演变做出相应的预报[2]。但Maddox认为以后对MCC的研究和预报都是可行的, 因为这种基于增强红外云图的MCC的时间和空间尺度标准主要是由详细普查获得的[2]。

中纬度地区MCC普查研究的标准是基于增强红外图像的物理特征, 其尺度和生命期标准 (在美国中部地区) 已经过高空探测器对系统环流的检验; 在尺度特征中, TBB值≤-52 ℃主要是确定系统的活跃和降雨落区, 在形状特征中的椭圆率标准是为了排除线性类MCS。

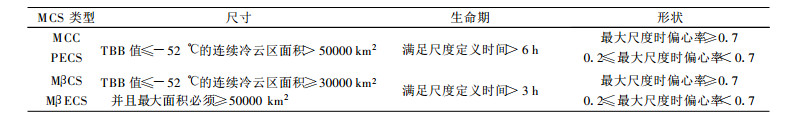

Augustine等[10]研究表明:TBB值≤-52 ℃冷云罩面积达到Maddox标准而TBB值≤-32 ℃冷云罩面积达不到标准的MCC个例极少。为了简化MCC的鉴别和处理, 去掉了TBB值≤-32 ℃冷云罩面积尺度的要求 (表 2)。

1989年, Cotton等根据MCC的水平尺度相对于变形的罗斯贝半径的大小提出了MCC的动力定义[11], 1998年, Anderson等提出了MCS另一个大的分类PECS[7] (Persistent Elongated Covective Systems), PECS可以被认为线性类的MCC, 如表 3所示。

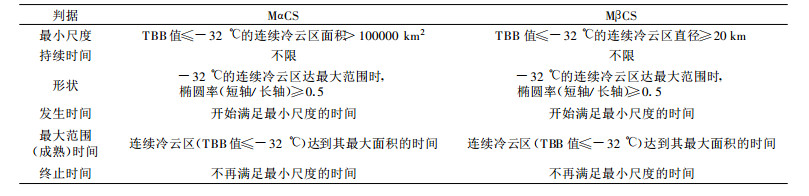

早期由于卫星资料和计算机存储处理能力的限制, MCS的普查大多局限于MCC。Velasco等[12]普查了南北美洲的MCC, Miller等[13]普查了西太平洋的MCC, Laing等[14]普查了非洲的MCC。在其普查结果中, 我国东部广大地区MCC的数量非常少[14], 不符合我国实际情况。李玉兰等[15]依据Maddox[12]的定义, 利用1983—1986年GMS的云图照片资料普查了我国西南和华南地区, 发现5个MCC, 认为我国的MCC数量较少, 生成地区比较集中, 生命史较短。1989年出现数字展宽红外云图的数值资料以后, 可以对卫星云图进行坐标变换、局部放大和相当黑体亮度温度 (TBB) 反演等定量处理。项续康等[16]从1989—1993年的数字红外云图中选取了10个典型MCC个例, 并指出中国MCC的偏心率比北美小, 生命史比北美稍长, 所以把Maddox定义冷云罩最大范围时偏心率由原来的≥0.7改为≥0.6。马禹等[8]和陶祖钰等[17]采用类似Maddox定义MCC的方法, 并结合Orlanski[1]的尺度划分标准 (其中200~2000 km为α-中尺度, 20~200 km为β-中尺度, 2~20 km为γ-中尺度) 重新定义了基于静止卫星红外云图普查MαCS和MβCS的标准。因为Maddox定义的MCC TBB值≤-32 ℃冷云盖面积为100000 km2, 相当于一个直径为365 km, 即3.2个纬距 (一个纬距等于111 km) 圆的面积, 所以马禹等[8]和陶祖钰等[17]将MαCS和MβCS定义为红外云图上具有圆形或椭圆形冷云盖的对流系统, 其TBB值≤-32 ℃冷云盖的短轴长度在1.5~3.0纬距之间的为MβCS, 超过3.0纬距的为MαCS。因为3.0纬距直径的圆形面积为87092 km2, 所以马禹等[8]和陶祖钰等[17]所定义的MαCS与Maddox的MCC的TBB值≤-32 ℃冷云盖面积至少达到100000 km2的定义大致相同。马禹等[8]和陶祖钰等[17]根据Augustine等[10]的工作, 不再对MCS定义TBB值≤-52 ℃冷云盖面积。同时, 马禹等[8]和陶祖钰等[17]为了能将满足Orlanski[1]α-中尺度和β-中尺度的对流系统都包括在内使研究更具普遍性, 对MαCS和MβCS维持时间长短未作限定 (表 4)。

|

|

表 4 马禹等[8]与陶祖钰等[17]的MαCS和MβCS普查标准 Table 4 The definition of MαCS and MβCS in studies of Ma et al[8] and Tao et al[17] |

郑永光等[18]对MαCS的最小尺度标准采用TBB值≤-32 ℃的连续冷云区面积 > 100000 km2 (表 5)。虽然为了普查和揭示MαCS发生源地的特点及规律, 增加了发生时刻的标准和形心的规定, 但这些修订都没有改变MαCS定义的6条基本标准。

综上所述, 从Maddox提出MCC的定义[2]以来, 国内外基于静止卫星红外云图资料的MCS普查研究, 特别是MαCS的普查研究取得了很大进展。其中, 许多研究成果都结合了各国天气的实际情况对Maddox最初的MCC判断标准做了更合理的修订。我国研究者对MαCS的6条判断标准认识渐趋一致, 即最小尺度采用TBB值≤-32 ℃冷云区的面积大于100000 km2或短轴大于3个纬距, 连续冷云区达最大范围时的椭圆率 (短轴/长轴) 修改为≥0.5, 取消了持续时间的限制。由于早期受计算机存储处理能力和卫星云图时间分辨率的限制, 对MβCS的研究相对较少。马禹等[8]初次提出的MβCS普查中最小尺度标准为TBB值≤-32 ℃冷云盖短轴长度在1.5~3.0纬距之间。根据我国许多剧烈灾害天气往往是由空间尺度几十公里至一、二百公里的强对流系统 (β-中尺度对流系统) 造成的实际情况, 费增坪等[19]在分析了MCS普查标准修订的基础上, 结合Orlanski[1]的尺度分类标准, 对MβCS定义的最小尺度标准进行了修订, 即TBB值≤-32 ℃的连续冷云盖的直径≥20 km, 如表 6, 并用这一标准对2003年淮河大水期间的MβCS进行了普查分析。

除了以上提到的国内对MCS的普查工作, 其他还有针对东北地区[20]、青藏高原[4, 21]、新疆地区[22]、黄海及周边地区[9, 18]、云南及周边地区[23]等的MCS普查研究工作。Jirak等综合使用静止卫星红外云图与雷达组合反射率资料对1996—1998暖季美国的圆形与长条形MCS进行了普查研究[24]。郑永光等[25]使用1997—2004年共8年的地球静止卫星红外云图TBB资料对北京及周边地区的TBB值≤-52 ℃深对流分布进行了时空分析, 发现影响北京及其周边地区的盛行对流系统有两大类:一类是春末夏初发生在中纬度大陆变性极地气团中的对流, 它具有典型的热对流特征, 主要发生在午后到傍晚的西部和北部山区, 常伴随雷雨大风和冰雹天气; 另一类是盛夏季节发生在低纬度暖湿气团中的湿对流, 主要发生在华北平原和渤海周边地区, 并具有夜发性, 常伴随暴雨天气。该研究成果表明长时间序列TBB资料的对流统计结果更能客观、全面地代表对流天气的气候特征, 并能够弥补使用地面观测资料与闪电观测资料分析结果的不足。

2 2003年淮河大水MCS普查分析2003年6月21日—7月22日, 淮河流域发生了1949年以来的第3次流域性洪水, 流域平均降雨次于1954年, 超过了1991年。淮河流域地处我国东部, 介于长江和黄河流域之间。马禹等[8]的普查结果表明该地区是MCS的多发区之一。为了揭示MCS和2003年淮河大水的关系, 使用表 6的标准普查了2003年6月21日—7月22日淮河流域大水期间的MαCS和MβCS。2003年淮河大水期间MCS的类型、生命史、形成时刻、最大时刻、消亡时刻普查的结果如表 7[19]。表 7中, 序号是按照MCS形成时间的先后顺序进行编号; MCS的类型分为α-中尺度和β-中尺度; MCS的生命史是从形成时刻至消亡时刻的时长; MCS形成、最大和消亡时刻均为北京时, 下同。

|

|

表 7 2003年淮河大水期间MCS普查列表 Table 7 MCS occurrences during the period of flooding over Huaihe River Basin in 2003 |

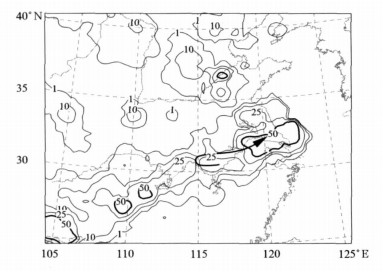

统计结果表明, 在整个淮河大水期间共有34个MCS产生, 分别是10个MαCS和24个MβCS。在24个MβCS中, 如果参照马禹等[8]和陶祖钰等[17]定义的1.5~3.0纬距尺度标准, 则有7个MβCS会被剔除在外, 分别是第2号、17号、23号、25号、26号、29号和33号。而在这7个MβCS中, 只有1个即第2号MβCS没有出现降水, 其余6个都伴有强降水。图 1是第17号MβCS的移动路径 (箭头线) 和相应的24 h降水。由此可见修订的MβCS的最小尺度普查标准有助于中尺度局地降水系统的研究。

|

|

| 图 1. 2003年7月6日08:00的24 h降水 (单位:mm; 箭头线为第17号MβCS的移动路径) Fig 1. 24-hour precipitation at 08:00 on July 6, 2003 (unit:mm; the black thick line with arrow head is 17# MβCS path) | |

3 几次典型MβCS个例分析

中小尺度的局地性强对流天气一直是预报难点和热点, 而许多剧烈灾害性天气往往是由空间尺度仅几十公里至一、二百公里的强对流系统 (β-中尺度) 造成的。目前雷达和静止气象卫星是监测这类中尺度对流系统的有效方法。

3.1 2004年7月10日北京局地强降水分析2004年7月10日16:00—20:00北京城区发生局地强降水, 2 h内城区普遍降水50 mm以上, 至20:00天坛雨量最大达109 mm, 其中丰台地区1 h的雨量达52 mm (图 2)①。分析卫星云图可知这次暴雨过程发生在河套东部一带冷锋云系前方的暖空气区中。由于季风云系向北伸展, 推动河南北部一带强对流云团北进。在与东北大冷涡云系西侧外围南下弱冷空气相遇中, 造成对流云团发展。图 3是14:00 GOES-9静止卫星红外云图的TBB分布, 箭头所指处是造成这次暴雨过程的主要云团, 其短轴直径约为1纬距, 符合本文修订的MβCS普查标准。

①许小峰.从“710”到“610”———中小尺度天气系统监测预警探讨.新一代天气雷达在短时临近天气预报中的应用研讨会, 天津, 2005.

|

|

| 图 2. 2004年7月10日14:00—20:00北京地区降水量分布图① (单位:mm) Fig 2. The precipitation over Beijing during 14:00—20:00 on July 10, 2004 ① (unit:mm) | |

|

|

| 图 3. 2004年7月10日14:00 GOES-9红外TBB分布 (单位:℃) Fig 3. GOES-9 IR TBB distribution at 14:00 on July 10, 2004 (unit:℃) | |

3.2 2005年6月10日黑龙江沙兰镇暴雨分析

2005年6月10日11:00—14:00, 黑龙江省宁安市的沙兰镇上游突降暴雨, 包括沙兰镇中心小学103名学生、2名幼儿在内共177人在这次暴雨引起的泥石流中遇难。FY-2C静止气象卫星对“610”沙兰镇的暴雨监测显示这次暴雨强对流天气是由高空冷涡云系外围局地新生的强对流云团造成的。该云团西南部边界齐整、光滑, 云顶最低亮温为-42~-52 ℃之间。

图 4是11:00—14:00红外云图的TBB分布, 圆圈内有多个β-中尺度的对流云团。11:00图中, 箭头所指处MβCS尺度仅为几十公里, 它是直接影响沙兰镇的对流云团, 12:00该MβCS略有加强, 其东北方向的云团向沙兰镇方向延伸, 至13:00该对流云团进一步加强、云顶亮温降低。从连续几小时的TBB分布可以发现, 沙兰镇的北侧方向也有许多对流云团发展, 这些对流云团都引起了局地强降水。

|

|

| 图 4. 2005年6月10日11:00—14:00 FY-2C红外TBB分布 (黑色三角为宁安市, 单位:℃) Fig 4. FY-2C IR TBB distribution at 11:00—14:00 on June 10, 2005 (the black triangle denotes Ning'an City, unit:℃) | |

3.3 2004年7月12日上海地区暴雨分析

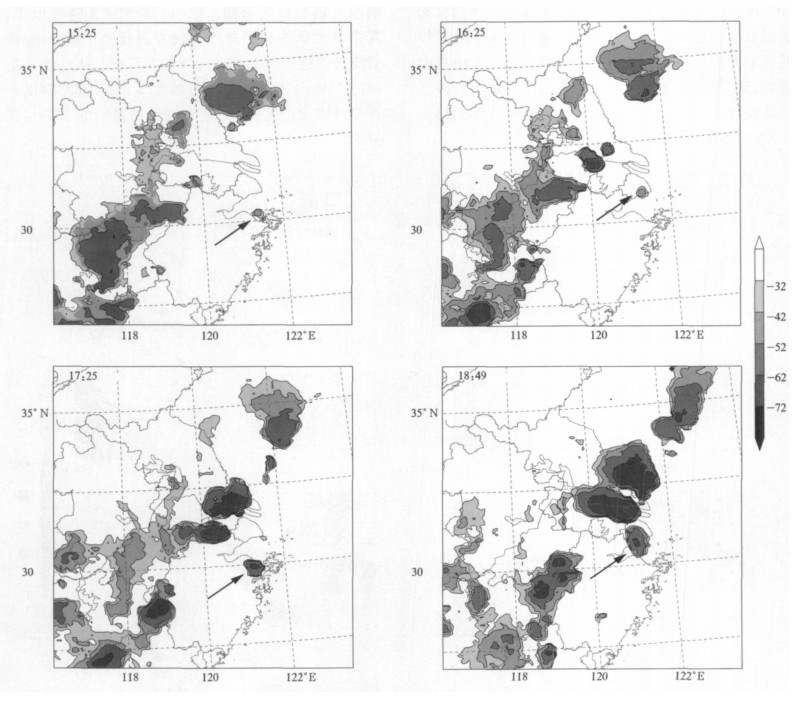

2004年7月12日17:30—19:30, 上海地区受到飑线侵袭, 最大风速11级 (29 m/s), 45 min的局部地区最大降水达26.5 mm, 造成7人死亡, 20多人受伤。通过分析卫星云图和雷达资料可以发现, 在此期间上海地区曾先后遭受两次空间范围仅几十公里的强对流系统的袭击, 强对流系统移速达40 km/h以上, 对流云的云顶高度达16 km。图 5是GOES-9红外TBB分布。图中箭头所指处清晰地显示这个强对流云团的尺度仅为几十公里, 15:25位于杭州湾南侧, 16:25移至上海上空, 17:25逐渐减弱消失, 同时杭州湾南侧又生成一个MβCS, 18:49该MβCS又移至上海上空。

|

|

| 图 5. 2004年7月12日15:25—18:49 GOES-9红外TBB分布 (单位:℃) Fig 5. GOES-9 IR TBB distribution at 15:25—18:49 on July 12, 2004 (unit:℃) | |

以上3个典型局地强降水个例都是由MβCS引起的。如果依据表 4中1.5~3.0纬距的尺度标准来普查这些MβCS则都被剔除在外。因此改进后的MβCS尺度普查标准有助于加强对局地强对流降水天气系统的研究和预报。

4 结论与讨论本文在综述静止卫星红外云图MCS普查研究进展的基础上, 对有利于中尺度天气监测预报的MβCS普查最小尺度标准进行了修正, 即TBB值≤-32 ℃的连续冷云区直径≥20 km。

对2003年淮河大水期间的MCS普查分析发现有10个MαCS和24个MβCS。对24个MβCS分析发现如果依据马禹等[8]的短轴长度为1.5~3.0个纬距的判断标准则会有7个MβCS会被剔除在外, 而这7个MβCS中有6个伴有强降水现象, 因此MβCS普查标准中最小尺度的修订对揭示淮河大水和MCS的关系更具科学性。

对3次造成严重灾害天气的典型局地性强降水进行了卫星资料分析, 发现都是由符合本文的MβCS普查标准但未符合其他普查标准的MβCS造成的。因此, 对MβCS普查标准的最小尺度修订有助于加强对中尺度强对流性天气系统的普查研究和预报。

| [1] | Orlanski L A, A rational subdivision of scales for atmospheric processes. Bull Amer Meteor Soc, 1975, 56, (5): 527–530. |

| [2] | Maddox R A, Mesoscale convective complexes. Bull Amer Meteor Soc, 1980, 61, (11): 1374–1387. DOI:10.1175/1520-0477(1980)061<1374:MCC>2.0.CO;2 |

| [3] | Shibagaki Y, Yabanaka MD, Shimizu S, et al. Meso-β to meso-γ-scale wind circulations associated with precipitating clouds near Baiu front observed by the MU and meteorological radars. J Meteor Soc Japan, 2000, 78, (1): 69–91. |

| [4] | 江吉喜, 项续康, 范梅珠. 青藏高原夏季中尺度强对流系统的时空分布. 应用气象学报, 1996, 7, (4): 474–478. |

| [5] | 何立富, 陈涛, 谌芸, 等. 大气探测资料在中尺度暴雨中的分析和应用. 应用气象学报, 2006, 17. |

| [6] | 国家气象中心, 国家卫星气象中心.'98中国大洪水与天气预报.北京:气象出版社, 1999. |

| [7] | Anderson C J, Arritt R W, Mesoscale convective complexes and persistent elongated convective systems over the United States during 1992 and 1993. Mon Wea Rev, 1998, 126, (3): 578–599. DOI:10.1175/1520-0493(1998)126<0578:MCCAPE>2.0.CO;2 |

| [8] | 马禹, 王旭, 陶祖钰. 中国及其邻近地区中尺度对流系统的普查和时空分布特征. 自然科学进展, 1997, 7, (6): 701–706. |

| [9] | Zheng Yongguang, Tao Zuyu, Wang Hongqing, et al. Enviroment of meso-α-scale convective system development in Yellow Sea region. Progress in Natural Science, 1999, 9, (7): 842–848. |

| [10] | Augustine J A, Howard K W, Mesoscale convective complexes over the United States during 1986 and 1987. Mon Wea Rev, 1991, 119, (7): 1575–1589. DOI:10.1175/1520-0493(1991)119<1575:MCCOTU>2.0.CO;2 |

| [11] | Cotton W R, Lin M S, McAnelly R L, et al. A composite model of mesoscale convective complexes. Mon Wea Rev, 1989, 117, (4): 765–783. DOI:10.1175/1520-0493(1989)117<0765:ACMOMC>2.0.CO;2 |

| [12] | Velasco L, Fritsch J M, Mesoscale convective complexes in Americas. J Geophys Res, 1987, 192, (D8): 9591–9613. |

| [13] | Miller D, Fritsch J M, Mesoscale convective complexes in the western Pacific region. Mon Wea Rev, 1991, 119, (12): 2978–2992. DOI:10.1175/1520-0493(1991)119<2978:MCCITW>2.0.CO;2 |

| [14] | Laing A, Fritsch J M, Mesoscale convective complexes in Africa. Mon Wea Rev, 1993, 121, (8): 2254–2263. DOI:10.1175/1520-0493(1993)121<2254:MCCIA>2.0.CO;2 |

| [15] | 李玉兰, 王倩熔, 郑新江, 等. 我国西南-华南地区中尺度对流复合体 (MCC) 的研究. 大气科学, 1989, 13, (4): 417–422. |

| [16] | 项续康, 江吉喜. 我国南方地区的中尺度对流复合体. 应用气象学报, 1995, 6, (1): 1–17. |

| [17] | 陶祖钰, 王洪庆, 王旭, 等. 1995年中国的中-α尺度对流系统. 气象学报, 1998, 56, (2). |

| [18] | 郑永光, 朱佩君, 陈敏, 等. 1993—1996黄海及其周边地区MαCS的普查分析. 北京大学学报 (自然科学版), 2004, 40, (1): 66–72. |

| [19] | 费增坪, 郑永光, 王洪庆. 2003年淮河大水期间MCS的普查分析. 气象, 2005, 31, (13): 18–22. |

| [20] | 谢静芳, 王晓明. 东北地区中尺度对流复合体的卫星云图特征. 气象, 1995, 21, (5): 41–44. |

| [21] | 杨本相, 陶祖钰. 青藏高原东南部MCC的地域特点分析. 气象学报, 2005, 63, (2): 236–242. |

| [22] | 马禹, 王旭, 陶祖钰. 新疆特大暴雨过程中的中尺度对流系统特征. 新疆气象, 1998, 21, (6): 3–7. |

| [23] | 段旭, 张秀年, 许美玲. 云南及其周边地区中尺度对流系统时空分布特征. 气象学报, 2004, 26, (2): 243–249. |

| [24] | Jirak I L, Cotton W R, Mcanelly R L, Satellite and radar survey of mesoscale convective system development. Mon Wea Rev, 2003, 131, (10): 2428–2449. DOI:10.1175/1520-0493(2003)131<2428:SARSOM>2.0.CO;2 |

| [25] | 郑永光, 陈炯, 陈明轩, 等. 北京及周边地区5—8月红外云图亮温的统计学特征及其天气学意义. 科学通报, 2007, 52, (14): 1700–1706. |

2008, 19 (1): 82-90

2008, 19 (1): 82-90