2. 中国气象局成都高原气象研究所, 成都 610072

2. Institute of Plateau Meteorology , CMA , Chengdu 610072

区域气候特征是生物群落分布、植被的物候季节变化和能量平衡的重要决定因素[1-2]。陆地表面通过改变地表的反照率、蒸散量、土壤湿度、辐射通量和地表粗糙度等来反馈于气候, 与中尺度环流、云的形成以及并发的降水等大气过程产生交互作用[2]。全球尺度的模式研究表明, 陆地表面的植被与大气之间的相互作用对区域气候产生重要的影响[3-4]。

由于卫星遥感的同步观测、时效性强及数据可比性为大面积地表植被的动态监测提供了有利工具。近年来, 基于卫星遥感数据, 特别是基于归一化植被指数 (normalized difference vegetation index, NDVI) 的植被季节变化与气候要素之间的关系方面开展了较多的研究。从所使用的遥感数据来看, NOAA气象卫星的AVHRR数据由于其长时间的数据积累在陆地生态系统、植被与气候要素相互作用领域应用最为广泛[5-8]。

国际上, 在非洲基于NOAA AVHRR遥感数据开展的大尺度范围内植被与气候因子之间的关系研究已有十多年的历史[7-8]。Richard等利用南部非洲地区1°×1°的格点降水和NDVI格点资料对比分析了NDVI对季节降水的敏感性[9]。Milich等对非洲地区的研究表明, 在生长季节降水250~500 mm时NDVI与降水量之间具有良好的相关[10]。Weissa等研究了6—9月季风季节美国新墨西哥半干旱地区气象要素与6种不同植被类型的NOAA AVHRR NDVI之间年际和季节变化关系[11]。

近年来, 国内也开展了这一方面的工作。陈云浩、李本纲等分析了我国地表NDVI与气温和降水的相关关系得出, 对自然植被而言, 草本植被对降水的敏感性大于灌木, 灌木植被对降水的敏感性大于乔木[12-13]。李晓兵等分析了1983—1992年降水的年际动态、季节动态与我国北方几种典型植被类型NDVI关系以及降水的空间分异对植被的影响认为, 我国从北到南, NDVI的变化与气候条件变化的相关系数逐渐降低; 从东南到西北, NDVI的变化与气候条件变化的相关系数逐渐增加[14]。除多利用1985—1999年NOAA GVI分析了西藏高原中部拉萨地区植被生长对气候要素的响应关系[15]。

本文选取藏北高原西部高寒草原植被、中部高寒草甸植被及东南部的高寒灌丛草甸植被3种藏北地区最为典型的植被类型, 结合临近3个气象观测站的资料, 在分析这3种典型植被类型地区1999—2001年旬平均气温、旬总降水量和SPOT VEGETATION NDVI变化特征的基础上, 重点研究了3种典型植被类型地区1999—2001年基于SPOT VEGETATION NDVI的植被生长季节变化与旬平均气温和旬总降水量两个主要气候要素之间的关系。

1 研究区概况研究区位于西藏自治区北部青藏高原的腹地, 为藏北高原的主体, 包括那曲地区的索县、聂荣县、巴青县、比如县、嘉黎县、那曲县、申扎县、安多县、班戈县、尼玛县和拉萨市的当雄县及阿里地区的改则县, 共计12个县, 其总面积为50×104km2, 占西藏自治区的41%。东西距离为1172 km, 南北774 km; 东西经度差为13°4′48″, 南北纬度差为6°58′48″。

研究区的东南部由于受构造、流水的强烈切割及冰川作用, 为典型的高山峡谷地貌; 中部为高原宽谷区, 高原地形保持完整; 西部是高原湖盆区, 高原形态最为完整, 为羌塘高原的主体[16-17]。

藏北地区气候寒冷, 根据建站至2000年境内9个气象站的气候资料分析表明 (表 1), 藏北地区多年年平均气温为0.1℃, 其中安多年平均气温最低, 为-2.8℃, 比如最高, 为3.4℃; 各站的极端最高气温为22.4~29.4℃, 极端最低气温除比如站外, 都在-30℃以下, 其中改则极端最低气温达-44.6℃。藏北地区最热月都出现在7月, 平均气温为10.0℃, 其中东部的比如和最西部的改则的温度最高, 为12.2℃; 藏北地区最冷月都出现在1月, 平均气温为-11.2℃, 除比如和藏北最南部的当雄之外所有站都小于-10℃, 其中安多最冷, 达-14.9℃。由于安多气候寒冷, 其积温最低, 不低于0℃和不低于10℃的积温分别只有869.5℃·d和74.1℃·d, 为该地区最低值, 其他站的不低于0℃积温都在1000℃·d以上, 该区域内热量相对充足的比如达1861.1℃·d; 降水资源最为丰富的嘉黎不低于10 ℃积温最低, 只有71.8℃·d。总之, 藏北地区降水资源的空间分布特点是东南部向西北部逐渐减少, 气温则由南部向北部逐渐降低。与降水资源分布相反, 蒸发量西部高, 东部低; 其中最高为改则, 达2255.9 mm, 而东部的嘉黎只有改则的61%左右。

|

|

表 1 藏北地区主要气候要素特征 Table 1 Climate conditions in North Tibetan Plateau |

根据西藏气候区划[18], 藏北高原东部嘉黎、比如、索县一带属于高原温带季风湿润气候地区, 本地区降水量较多。根据建站至2000年的气候资料统计, 该地区多年平均降水量都在570 m m以上, 蒸发量较小, 在1631 mm以下, 年湿润系数在1.0以上。中部的那曲、安多、当雄一带属于高原亚寒带季风半湿润气候区, 年降水量多在420~460 mm, 平均蒸发量为1582.6 mm; 西部的改则、申扎和班戈, 包括尼玛县南部属于高原亚寒带季风半干旱气候区, 年降水量比较少, 一般在321 mm以下, 改则地区的年降水量只有163.8 mm, 相反, 这里的蒸发量比较大, 一般都在2000 mm以上, 其中改则的蒸发量在整个研究区最大, 为2255.9 mm; 改则县、尼玛县和班戈县北部地区属于高原寒带季风干旱气候区。

2 资料处理SPOT为地球观测系列卫星, 至今已发射5颗, 由瑞典、比利时等国参加, 法国国家航天研究中心 (CNES) 设计制造。1998年发射的SPOT4 VEGETATION是安装在SPOT陆地资源卫星上的专门用于陆地表面监测的传感器。它提供全球尺度的周期为1 d的1 km分辨率遥感图像, 其坐标是经纬度坐标。图像通过3500个地面控制点进行几何校正, 具有较高的几何位置精度, 误差一般在100 m之内。SPOT4 VEGETATION传感器有4个光谱段:蓝光波段 (0.43~0.47 μm)、红光波段 (0.61~0.68 μm)、近红外波段 (0.78~0.89 μm) 以及短波红外波段 (1.58~1.75 μm)。与AVHRR和LANDSAT TM传感器相比, SPOT VEGETATION提供了非常有用的短波红外波段[19]。

本文采用的NDVI数据是由SPOT4 VEGETATION传感器的近红外波段和红光波段计算的10 d最大合成的归一化植被指数。10 d合成图像是10 d内NDVI最大值出现的像素值构成的。这种方法可以最大地减少对NDVI值影响最大的云和水体的影响。SPOT VEGETATION NDVI虽然具有较高的几何位置精度, 但是在NDVI图像处理过程中发现, 图像的位置与西藏高原地表的真实经纬度坐标有一定的误差, 所以选取纳木错等高原上几个较大的湖泊边界为地标, 对原始NDVI图像进行了几何精校正。文中所有气象资料是由西藏自治区气象局气候资料中心提供。

研究区的植被类型数据参考了1:1000000中国植被图集藏北高原部分[20], 那曲地区1:800000草地类型图①和阿里地区1:700000草地类型图②。研究区域内选择了3种典型的植被类型, 即青藏公路以西班戈为代表的以紫花针茅为建群种的高寒草原植被类型, 中部那曲为代表的以高山嵩草为建群种的高寒草甸植被类型以及藏北高原东南部比如为代表的以雪层度杜鹃和高山嵩草为优势种的高寒灌丛草甸植被类型。高寒草原植被是在寒冷而干旱的气候条件下由寒旱生的丛生禾草为主要优势层片组成的草地类型。广泛分布于高原面、山地宽谷、洪积扇和山坡之上, 是藏北地区分布最广、面积最大的植被类型。高寒草甸植被是在高原寒冷而潮湿的气候条件下形成的以多年生中生草本植物为主的类型, 主要分布于藏北高原中部高原宽谷区及高原东部高山峡谷。高寒灌丛草甸植被是在大气降水比较充足, 土壤常年保持在湿润的环境下生长的以中生植物为主的类型, 主要分布于藏北高原的东南部, 其分布与森林分布的范围基本一致[16-17]。

① 西藏自治区土地管理局,西藏那曲地区区划办公室.1:800000西藏那曲地区草地类型图.

② 西藏自治区土地管理局,西藏阿里地区区划办公室.1:700000西藏阿里地区草地类型图.

3 数据分析 3.1 气候要素与NDVI的变化特征高寒草原植被类型代表地区班戈属于高原亚寒带季风半干旱气候地区, 平均海拔高度为4500~4800 m, 是羌塘高原的主体, 气候寒冷干燥, 1月为班戈地区一年中的最冷月份, 最暖月为7月。1月中下旬是一年中的最冷时期, 旬最高气温一般出现在6月中旬至7月上旬 (图 1)。1999—2001年班戈降水量分别是396.8mm, 318.4 mm和274.0 mm, 冬季降水量很少, 不到年总降水量2.0%, 旬降水量峰值一般出现在6月下旬 (图 2), 与东部半湿润和湿润地区不同的是该地区降水集中分布在夏季, 且仅出现1个峰值。

|

|

| 图 1. 1999—2001年藏北3种植被类型地区旬平均气温变化趋势 Fig 1. The ten-day mean temperature variations of the three typical vegetation types in North Tibetan Plateau from 1999 to 2001 | |

|

|

| 图 2. 1999年藏北3种植被类型地区旬降水总量变化趋势 Fig 2. The ten-day total precipitation variations of the three typical vegetation types in North Tibetan Plateau for 1999 | |

以那曲为代表的藏北高原中部属于高原亚寒带季风半湿润气候类型。1999—2001年气温变化特征是, 1月中下旬是全年气温的最低点, 随冬季的结束和春季的到来, 气温逐渐升高, 一般7月中下旬为气温的最高点 (图 1);降水从4月下旬至5月上旬开始逐渐增多, 到6月中下旬降水达到一个峰值, 之后降水量进入相对较低的阶段, 该低值点一般出现的时间是7月中下旬, 此后降水量又逐渐增多, 8月中下旬又是降水量一个集中的时期, 处于一年中的另一个峰值点, 之后降水量逐渐减少。该区域冬季的降水量很少, 不足降水总量的4.0%, 该地区的降水量相对高原来说不算少, 由于蒸发力较弱, 气候显得比较湿润, 是西藏高原雷暴日数最多的地区 (图 2)。1999—2001年降水量分别是449.8 mm, 560.9 mm和513.4 mm。

代表高寒灌丛草甸植被类型的东部比如地区属于高原温带季风湿润气候区, 1月为该地区最冷月, 7月为最热月。比如地区1999—2001年1月中下旬旬平均气温达到一年中旬平均气温的最低点, 之后逐渐上升, 6月中旬至7月上旬达到一年中旬气温的最高点, 之后逐渐降低 (图 1)。该地区由于受到来自东南部的气流和地形的影响, 在念青唐古拉山和唐古拉山迎风坡形成相对多雨地带, 所以, 比如地区降水量比较多, 多年平均值为581.2 mm。1999—2001年4月下旬至5月上旬开始降水量逐渐增多, 6月下旬至7月上旬达到一年中的一个降水量峰值, 之后降水量逐渐减少, 一般7月下旬又进入雨季中的降水量相对较低点, 之后降水量又逐渐增加, 8月下旬至9月上旬又是降水量较多时期, 为一年中的又一个峰值点。1999年至2001年的年降水总量分别为622.5 mm, 657.7 mm和744.3 mm (图 2)。该地区冬季的降水量很少, 不足全年降水量的3%。

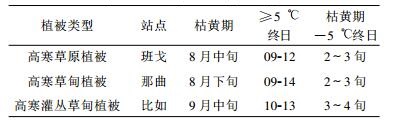

藏北地区3种植被类型的SPOT VEGEATION 10 d最大值合成的NDVI变化趋势见图 3。5月下旬至6月上旬之后高寒草原植被类型NDVI一直上升, 这一时期与积温确定的植被返青期基本一致 (表 2), 8月中下旬NDVI达到一年中的最大值, 之后草地开始枯萎, NDVI也随之迅速下降, 该点与积温计算的植被枯黄期一致 (表 3), 10月下旬之后NDVI值处于一个稳定的阶段, 12月底至次年1月NDVI为全年的最低时期。

|

|

| 图 3. 1999—2001年藏北3种植被类型地区 SPOT VEGETATION 变化趋势 Fig 3. SPOT VEGETATION NDVI changes of the three typical vegetation types in North Tibetan Plateau from 1999 to 2001 | |

|

|

表 2 藏北地区主要植被类型返青期与日平均气温稳定通过0℃, 5℃初日的关系[21] Table 2 The relationships between green-up initiation of the three typical vegetation types and beginning data of daily mean temperature passing 0℃ and 5℃[21] |

|

|

表 3 藏北地区3种典型植被枯黄期与日平均气温≥5℃终日的关系[21] Table 3 The relationships between the senescence of the three typical vegetation types and ending data of daily mean temperature passing 5℃ |

藏北中部以那曲代表的高寒草甸的NDVI变化特点是, 1月份为最低值, 从5月中下旬开始NDVI值持续上升, 与积温确定的植被返青期基本一致, NDVI一般在8月下旬至9月上旬达最高值, 之后植被开始枯黄, 植被指数也开始迅速下降, 这一时期与积温确定的植被枯黄期基本一致, 到了10月下旬之后NDVI进入一个稳定期, 表明植被完全成熟, 植被地上部分完全停止生长。

藏北东部高寒灌丛草甸植被4月下旬到5月上旬之后NDVI值开始持续上升, 这时期与由积温等气象观测数据来确定的植被返青期一致 (表 2)。从1999 —2001年NDVI变化情况来看, 8月中下旬到9月上旬NDVI达到一年中的最大值。9月上旬之后NDVI值呈直线下降的趋势, 表明这时期草地的光合作用开始下降, 植被地上部分停止生长, 植被开始枯萎, 与积温确定的植被枯黄期一致, 10月中下旬开始草地植被进入成熟期, NDVI的变化进入一个稳定的阶段, 直至1月NDVI达到全年最低点。

根据地面调查数据[17], 研究区高寒草原植被的覆盖度较低, 一般在20%~30%, 高寒草甸植被的覆盖度为60%~90%, 高寒灌丛草甸的覆盖度为80%。表现在NDVI变化趋势上是高寒草原植被的NDVI值明显低于高寒草甸植被和高寒灌丛草甸植被的NDVI值, 而后面两者的NDVI变化幅度基本一致 (图 3)。从1999—2001年平均NDVI值也可以反映出这一事实, 高寒草甸植被和高寒灌丛草甸植被的平均NDVI值相差不大, 分别为0.45和0.42, 而高寒草原植被3年的平均NDVI值明显低于前两者, 只有0.28。这表明, 藏北高原西部地区由于气候寒冷干旱, 植被的生长受到影响, 植被覆盖率低, 反映在NDVI上也很低, 相反, 中部高寒草甸植被和东部高寒灌丛草甸植被地区由于相对较好的热量和水分条件, 使得植被长势较好, 覆盖率高, 相应遥感反演的NDVI值也相对较高。

3.2 NDVI与气候要素的关系草地是植被、土壤、地形、气候等多种生态因素综合作用下所形成的自然体。在各种生态因素中, 植被是草地的主体, 是牲畜直接利用的对象。土壤是植物的立地条件, 影响着植物生长和草地的利用特性; 地形是制约各种自然条件的重要因素, 对水热条件起再分配作用, 也决定着草地经营的特点和利用方式。两者在一定时间内不会随季节发生变化。植物生长所需要的光、热、水分等气候因素是植物生长的条件, 特别是由温度和降水构成的湿润指数是决定大范围植被生长状况和分布的关键性参数③。另外, 由于卫星遥感资料获取的NDVI对地表植被生长状况反应敏感, 且实现大面积同步观测以及其时效性强及数据可比性, 所以在大范围植被监测中应用最为广泛[4]。

本文就3种典型植被1999—2001年SPOT VEGETATION NDVI与旬平均气温和旬总降水量作了相关分析 (表 4)。1999年NDVI与旬平均气温的相关系数最高为0.88, 是以高寒草甸为主要植被类型的那曲地区, 相关系数最低为0.83, 出现在东部高寒灌丛草甸植被类型地区, 平均相关系数为0.85;旬降水量与NDVI相关系数最高为0.76, 出现在以高寒草甸植被类型为主的那曲地区, 相关系数最低为0.50, 出现在高寒灌丛草甸植被类型的比如地区, 平均相关系数为0.65。2000年NDVI与气温的相关系数最大是比如, 为0.76, 其次那曲地区为0.73, 最低为班戈, 只有0.49, 平均为0.66; NDVI与旬降水量的相关系数明显小于与气温的相关系数, 最大的比如地区为0.68, 最低的班戈, 只有0.53, 平均为0.61。2001年NDVI和旬平均气温的相关系数, 那曲最高, 为0.85, 班戈最低, 为0.75, 平均为0.81; NDVI与降水的相关系数大小依次是那曲、比如和班戈, 分别为0.55, 0.44和0.39, 同样, 明显小于与气温的相关系数。

|

|

表 4 1999—2001年 SPOT VEGETATION NDVI 与旬气候要素的相关关系 Table 4 The relationships between SPOT VEGETATION NDVI and ten-day temperature and precipitation in North Tibetan Plateau from 1999 to 2001 |

1999—2001年NDVI与旬气候要素的相关分析得出, 那曲地区NDVI与旬平均气温的相关系数最大, 为0.81, 其次为比如, 为0.79, 班戈的相关系数最低为0.66, 平均相关系数为0.75;与旬降水的相关系数特点是, 那曲相关系数最大, 为0.68, 其次是比如和班戈, 平均为0.58。由此可见, 气温和降水作为影响植被生长的两个主要水热条件, 在藏北地区由于海拔高, 气候寒冷, 气温对该地区植被生长的影响明显高于降水的影响, 即植被生长对气温变化的响应程度明显高于对降水的响应程度, 是植被生长的限制性因素, 这与西藏高原中部属于高原温暖半干旱季风气候的雅鲁藏布江中游的拉萨地区恰恰相反, 该地区的降水对植被生长的影响程度高于温度对植被生长的影响程度[15]。从3种植被类型的响应程度来看, 高寒草甸植被对气温和降水两个气候要素的响应程度最高, 其次分别为高寒灌丛草甸植被和高寒草原植被。

4 小结藏北高原的水热资源分布呈现出显著的空间差异, 其中降水资源的空间分布特点是由东南部向西北部逐渐减少, 蒸发量则与此相反, 温度的空间分布特征是由南向北逐渐递减, 而一定空间位置上的水热资源又具有时间上的明显差异, 即季节性变化显著。这种水热资源的时空差异导致了藏北高原地表植被生长的显著季节变化和区域性差异。这种时空差异可以由时间分辨率较高和空间覆盖较广泛的SPOT VEGETATION NDVI卫星遥感数据来表示。所选取的藏北高原3种最典型植被类型的NDVI变化特征来看, NDVI开始持续上升阶段与由积温计算的植被返青期基本一致, 而NDVI值到达最大值之后开始下降阶段与由积温确定的植被枯黄期一致。高寒草甸植被和高寒灌丛草甸植被的平均NDVI值相差不大, 高寒草原植被的NDVI值明显低于其他两个。NDVI最低值一般出现在12月底至次年1月。高寒草甸植被的NDVI与旬温度的相关系数最大, 为0.81, 其次是高寒灌丛草甸植被, 为0.79, 高寒草原植被最低, 为0.66;与旬降水的相关关系特点是, 高寒草甸植被最大, 为0.68, 其次是高寒灌丛草甸和高寒草原植被。由此可见, 在藏北高原植被生长变化对气温的响应程度明显高于对降水的响应程度, 是植被生长的限制性因素。从响应程度来看, 高寒草甸植被对气温、降水两个气候要素的响应程度最高, 其次分别为高寒灌丛草甸植被和高寒草原植被。

| [1] | Neilson R P, High-resolution climatic analysis and southwest biogeography. Science, 1986, 232: 27–34. DOI:10.1126/science.232.4746.27 |

| [2] | Lu L, Pielke R A, Liston G E, et al. Implementation of a twoway interactive atmospheric and ecological model and its application to the central United States. J Climate, 2001, 14: 900–919. DOI:10.1175/1520-0442(2001)014<0900:IOATWI>2.0.CO;2 |

| [3] | Betts R A, Cox P M, Lee S E, et al. Contrasting physiological and structural vegetation feedbacks in climate change simulations. Nature, 1997, 387: 796–800. DOI:10.1038/42924 |

| [4] | Bounoua L, Collatz G J, Los S O, et al. Sensitivity of climate to changes in NDVI. J Climate, 2000, 13: 2277–2292. DOI:10.1175/1520-0442(2000)013<2277:SOCTCI>2.0.CO;2 |

| [5] | 杨星卫, 周红妹, 李军, 等. 全球稻谷主产国遥感估产可行性研究. 应用气象学报, 1998, 9, (2): 251–256. |

| [6] | 郑照军, 刘玉洁, 张炳川. 中国地区冬季积雪遥感监测方法改进. 应用气象学报, 2004, 15, (增刊): 75–84. |

| [7] | Tucker C J, Townshend R G, Goff T E, African land-cover classification using satellite data. Science, 1985, 227: 369–375. DOI:10.1126/science.227.4685.369 |

| [8] | Justice C O, Hiernaux P H Y, Monitoring the grasslands of the Sahel using NOAA AVHRR data: Niger 1983. Int J Remote Sensing, 1986, 7: 1475–1497. DOI:10.1080/01431168608948949 |

| [9] | Richard Y, Poccard I A, Statistical study of NDVI sensitivity to seasonal and in terannual ranfial variations in Southern Africa. Int J Remote Sensing, 1998, 19: 2907–2920. DOI:10.1080/014311698214343 |

| [10] | Milich L, Weiss E, GAC NDVI images: Relationship to rainfall and potential evaporation in the grazing lands of the Gourma (Northern Sahel) and in the croplands of the Niger-Nigeria border (Southern Sahel). Int J Remote Sensing, 2000, 21, (2): 261–280. DOI:10.1080/014311600210821 |

| [11] | Weissa J L, Gutzlera D S, Allred Coonrod J E, et al. Seasonal and inter-annual relationships between vegetation and climate New Mexico, USA. Journal of Arid Environments, 2004, 57: 507–534. DOI:10.1016/S0140-1963(03)00113-7 |

| [12] | 陈云浩, 李晓兵, 史培军. 1983—1992年中国陆地NDVI变化的气候因子驱动分析. 植物生态学报, 2001, 25, (6): 716–720. |

| [13] | 李本纲, 陶澍. AVHRR NDVI与气候因子的相关分析. 生态学报, 2000, 20, (5): 898–902. |

| [14] | 李晓兵, 王瑛, 李克让. NDVI对降水季节性和年际变化的敏感性. 地理学报, 2000, 55, (增刊): 82–89. |

| [15] | 除多. 基于NOAA AVHRR NDVI的西藏拉萨地区植被季节变化. 高原气象, 2003, 22, (增刊): 145–151. |

| [16] | 西藏自治区阿里地区农牧局. 西藏阿里地区土地资源. 北京: 中国农业科技出版社, 1991. |

| [17] | 西藏自治区那曲地区畜牧局. 西藏那曲地区土地资源. 北京: 中国农业科技出版社, 1992. |

| [18] | 中国科学院青藏高原综合科学考察队. 西藏气候.北京:科学出版社, 1994. |

| [19] | Bella C D, Faiver R, Ruget F, et al. Use of Spot4 Vegetation satellite data to improve pasture production simulated by STICS included in the ISOP French system. Agronomie, 2004, 24: 437–444. DOI:10.1051/agro:2004034 |

| [20] | 中国科学院中国植被图编辑委员会.1:1000000 中国植被图集.北京:科学出版社, 2001. |

| [21] | 刘雪松, 马玉才, 拉巴. 那曲地区牧业气候区划. 北京: 气象出版社, 2003. |

2007, 18 (6): 832-839

2007, 18 (6): 832-839