东亚冬季风系统是北半球冬季最活跃的环流系统, 其控制面积大、影响时间长。它的运动与发展可以引起全球范围的大气环流变化。研究表明:东亚冬季风的变异不仅与中国冬季气候变化密切相关, 甚至可以影响到马来西亚南部、印度尼西亚、澳大利亚等地汛期的旱涝[1-3]。赵平等[4]最近的研究发现, 冬季东亚太平洋地区地面气压的耦合模态与东亚副热带冬季风异常之间具有十分密切的联系。陈隽等[5]利用ECMWF资料挑选出一个强冬季风年和一个弱冬季风年进行个例分析, 对各种气象要素场及中高纬度大尺度环流在强弱冬季风年的差异特征进行比较, 发现东亚冬季风异常关联着全球环流的异常, 冬季风异常不仅造成了同期环流形势的差异, 对后期环流和天气状况也有很大的影响。因此研究东亚冬季风的变化趋势具有十分重要的科学价值和社会意义。

年代际气候变化是年际气候变化的重要背景, 同时也是叠加在更长期气候变化趋势上的扰动[6]。自20世纪80年代以来, 年代际气候变化已成为国际气候学研究的热门问题之一, 也是气候变化与可预测性研究计划 (CLIVAR) 的重要研究内容之一。中国地处东亚季风区, 由于受季风的影响, 气候的年代际变化与全球气候的年代际变化有不同之处, 降水比气温有更明显的年代际变化[7]。目前东亚冬季风的年代际变化及其成因也是人们关注的问题。徐建军等[8]研究了东亚冬季风的长期变化趋势, 发现20世纪80年代以后冬季风有所减弱。Wang[9]认为20世纪70年代全球大气环流的转变是导致80年代东亚季风减弱的主要原因。20世纪80年代以后东亚冬季风强度减弱已经为人们所公认, 但对季风的这种变化是否与全球气候变化有关还没有得到清楚的认识。

亚欧地区大气环流的主要特征是行星、海陆和极冰3部热机相互作用的结果, 季风则是海陆热机的产物[10]。近百年来, 地球气候正经历一次以全球气候变暖为主要特征的显著变化, 1860年有气象观测记录以来, 全球平均温度升高了0.6±0.2 ℃, 但这种增温具有明显的空间分布非均匀性, 一般来说, 高纬地区增温多、低纬地区增温少, 中国气候变化趋势与全球变化总趋势基本一致[11]。那么在这种全球变暖区域非均匀分布的背景下, 冬季的海陆热力差异是否会发生变化, 进而影响到东亚冬季风?针对上述问题, 本文将对近40年来东亚冬季风强度的年代际变化进行分析, 然后利用RegCM3区域气候模式对其可能成因进行初步的探讨。

1 资料简介本研究使用的资料为1961—2000年NCEP/NCAR月平均再分析资料, 包括海平面气压和表面气温, 分辨率为2.5°×2.5°; 10 m高度经向风速, 空间分布为高斯网格 (纬向格距1.875°, 经向为不等距网格); 下载自NOAA-CIRES气候诊断中心网站。为便于讨论年代际时间尺度上海陆热力差异对东亚冬季风的影响, 本文以各要素的11年滑动平均值作为其年代际分量。

2 东亚冬季风强度年代际变化及其与地面气温相关特征我国气象科学工作者曾经对东亚冬季风强度指数给出了不同的定义, 大致可以归为以下3类:利用海平面气压定义的东亚冬季风强度指数[8, 12-13], 利用500 hPa高度场资料定义的东亚冬季风强度指数[14]以及利用850 hPa风速定义的东亚冬季风强度指数[15-16], 并在文献[12]的基础上定义了一个东亚冬季风强度指数 (记为IWI) 来分析东亚冬季风年代际变化趋势。并将IWI定义为冬季西伯利亚高压平均位置附近 (50°~60°N, 90°~100°E) 区域平均海平面气压的标准化值, 它可以反映冬季风在源地的强度, IWI值愈大、冬季风愈强, 反之, IWI值越小、冬季风越弱。

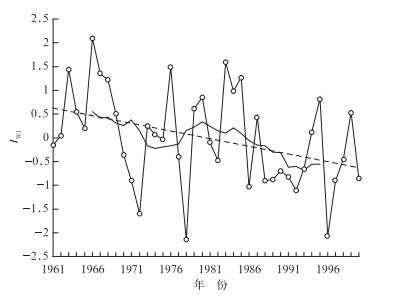

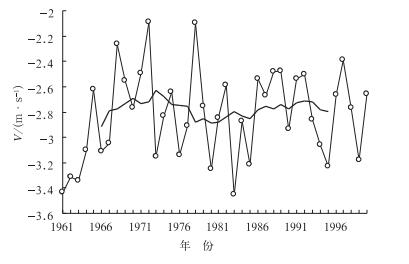

从图 1可以看出, IWI年代际分量的变化表现出20世纪60—70年代初期减弱, 70年代中期至80年代初期略有加强, 随后又逐渐减弱的趋势, 这与相关研究得到的1987年以来冬季风明显减弱的结论基本一致[17]。根据计算, IWI随时间增长的线性变化呈显著减弱趋势 (相关系数为-0.3720, 通过α=0.05显著性检验), 因此近40年来, 东亚冬季风强度总体上呈显著减弱趋势, 这与最近40~50年中, 我国寒潮频率趋于降低, 低温日数趋于减少的冬季气候变化趋势[18]相吻合。为了验证这一强度指数是否合理, 考虑到冬季近地面经向风与东亚冬季风的强度密切相关, 本文利用10 m高度经向风速资料, 根据1961—2000年多年平均冬季10 m高度风场的分布形势 (图略), 分析了东亚—西太平洋区域10 m高度北风显著区域 (25°~50°N, 115°~145°E) 平均经向风时间序列及其年代际分量的变化 (图 2)。由图 2可以看到, 20世纪60—70年代初, 近地面经向风的变化表现为北风减弱; 70年代初至80年代初, 近地面北风增强; 80年代初期以后, 近地面北风又减弱。

|

|

| 图 1. 1961—2000年逐年东亚冬季风强度指数 (细折线) 和11年滑动平均值 (粗曲线) 的变化以及逐年强度指数的线性拟合趋势 (虚线) Fig 1. The change of the IWI (thin curve) and its 11 years running mean value (thick curve) from 1961 to 2000, as well as the linear trend of the IWI (dashed line) | |

|

|

| 图 2. 1961—2000年10 m高度上北风显著区域 (25°~50°N, 115°~145°E) 冬季平均经向风逐年 (细折线) 及其11年滑动平均值 (粗曲线) 的变化 Fig 2. Change of annual mean 10 m meridional wind over prominent northern wind region (25°~50°N, 115°~145°E) in winter (thin curve) and its 11 years running mean value (thick curve) | |

与图 1比较还可发现, 近地面经向风和IWI的年代际分量基本上呈反向变化特征, 计算逐年IWI和平均近地面经向风的相关系数, 其数值为-0.7651, 远远超过α=0.01的显著性水平, 说明IWI和该区域近地面经向风之间存在显著的负相关关系, 即IWI越大, 该区域北风越强; 相反, IWI越小, 则该区域北风越弱。在年际和年代际尺度上, IWI和地面经向风的变化都表现出明显的反向特征, 表明不同时间尺度上, IWI均可以较好地反映出东亚冬季风的强度变化, 是比较合理的。

上述研究结果表明, 东亚冬季风强度具有明显的年代际变化, 但总体而言, 近40年来东亚冬季风强度呈显著减弱趋势。由于季风是海陆热机的产物[10], 那么东亚冬季风的年代际变化是否与全球气候变暖导致的海陆热力差异变化存在一定联系呢?为此本文计算了冬季25°~60°N, 110°~145°E区域的陆地 (代表东亚大陆东部) 和20°S~40°N, 110°E~180°区域的海洋 (代表西太平洋) 平均表面气温, 并进行11年滑动平均, 求取了冬季陆地、海洋平均表面气温与IWI年代际分量之间的相关系数, 其值分别为-0.8096, -0.4578。因此年代际时间尺度上, 冬季陆地、海洋平均表面气温与IWI的相关都很显著, 但陆地的相关性都远大于海洋, 表明冬季大陆东部的年代际增温可能对东亚冬季风的年代际减弱具有一定的影响。

3 东亚冬季风年代际变化可能成因的数值试验关于东亚大陆东部冬季增温的原因, 郭其蕴等[19]研究发现, 20世纪80年代东亚冬季风强度指数与我国北方地区的气温拟合效果较差, 并认为温室气体增加造成的温室效应以及城市热岛效应, 可能在20世纪80年代的气候增暖中起了相当重要的作用。IPCC第3次评估报告[20]也指出, 最近50年来的气候变化很可能与温室效应有密切的联系。结合第2章的分析结果, 可以推测东亚冬季风的年代际变化具有以下的可能物理机制:温室效应使冬季东亚大陆东部表面气温升高, 而西太平洋表面气温变化不明显※东亚大陆—西太平洋区域海陆热力差异减小※东亚冬季风强度减弱。本文将利用RegCM3进行模拟试验, 对这一可能机制进行验证。

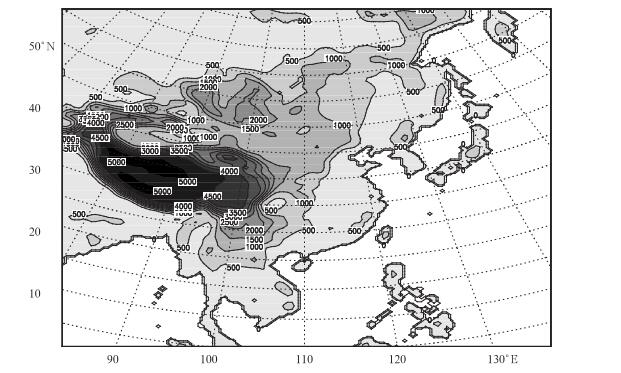

3.1 方案简介控制试验 (记为CTL):以35°N, 110°E为中心点, 东西、南北方向均取120个网格点, 格距为60 km, 模拟区域包含了东亚地区和西太平洋的大部分地区 (图 3)。试验采用指数张驰边界条件 (缓冲区大小为12个格点)、Grell质量通量积云对流参数化方案、Holtslag边界层参数化方案以及Zeng海洋表面通量参数化方案。垂直层次取为18层, 模式顶为50 hPa。初始场和边界强迫场利用1971—2000年每日4次的NCEP/NCAR再分析资料以及OISST月平均海温资料进行多年平均得到的气候平均场生成。积分时间从11月15日00:00(世界时, 下同) 开始, 至3月1日00:00结束; 边界条件每6 h更换1次, 积分步长为200 s; 计算结果中, 各层气象场和辐射场每6 h输出1次, 地面要素场每3 h输出1次。

|

|

| 图 3. 模拟区域及其地形分布图 (阴影和等值线为海拔高度, 单位:m) Fig 3. The simulation region and its topography (the shaded and contours denote altitude, unit:m) | |

减少长波辐射敏感性试验 (记为DLR):考虑到温室效应的影响主要是因为大气中温室气体的浓度增加, 使向外长波辐射减少, 从而导致地表和大气下层的温度增高。为验证上述东亚冬季风年代际变化的可能物理机制中温室效应的影响效应, 本文设计了如下的敏感性试验方案, 采用与CTL试验相同的物理过程参数化方案和初值、边界条件, 从11月15日00:00开始积分至12月1日00:00, 使模式达到稳定, 然后从12月1日00:00开始, 每一步计算时都将东亚大陆东北部 (大致范围为40°~60°N, 90°~140°E) 低层大气 (1008~830 hPa共7层) 的长波辐射降温率减少20%, 然后继续积分至3月1日00:00结束。

3.2 模拟结果分析比较NCEP/NCAR再分析资料和CTL试验模拟的12月至次年2月的海平面气压场、850 hPa风场的分布形势 (图略), 可以发现, 虽然各月模拟的海平面气压场均比实况偏高, 但基本模拟出了实况海平面气压场的分布形势, 即冬季的海平面气压高值区位于西伯利亚地区以及我国华北、东北等地区, 同时可以反映出东亚冬季风在西伯利亚地区发源, 然后逐渐向我国东部地区扩展的发展演变过程。另外, 各月850 hPa风场模拟结果的分布形势均与实况较为相似, 模拟结果可以反映出我国北方地区冬季盛行西北风的天气特点, 只是中、小尺度系统相对要多一些, 这可能与两者的分辨率存在差异有关。总体而言, RegCM3具有较好的模拟能力, 李巧萍等[21]的研究也表明区域气候模式能够较好地模拟出东亚地区冬季平均环流特征, 对冬季风强度及年际变化也有较好的反映。

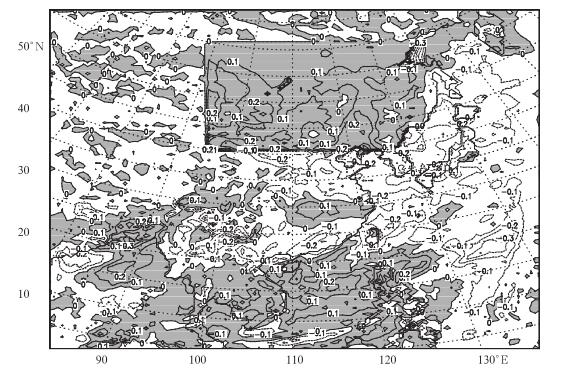

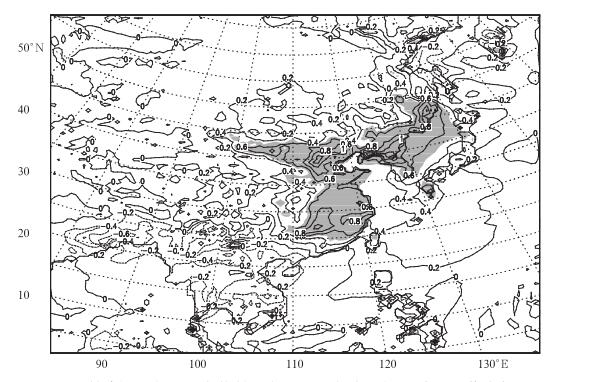

图 4为DLR试验与CTL试验模拟的模式最低层冬季平均长波辐射降温率差值分布。从图中可以看出, DLR试验相对于CTL试验, 大陆东北部地区的长波辐射降温率减小, 同时西太平洋上的辐射降温率则有所增加, 其他改变了长波辐射降温率的各层的差值分布形势均大致相似 (图略), 这样将可能导致大陆增温而海洋降温的变化。分析冬季平均地面气温的差值分布可以发现, 相对于CTL试验, DLR试验模拟的地面气温在陆地上大部分偏高, 尤其在我国东部地区气温偏高较为显著, 而西太平洋洋面气温则偏低或偏高不显著 (图 5)。这样将可能使海陆热力差异减小, 进而可能导致东亚冬季风的减弱。本文将进一步分析DLR试验和CTL试验的海平面气压差值以及850 hPa差值风场的分布, 以探讨长波辐射降温率的改变对东亚冬季风的影响效应。

|

|

| 图 4. 冬季敏感性试验 (DLR) 与控制试验 (CTL) 的模式最低层长波辐射降温率差值分布 (阴影区为正值, 单位:℃/d) Fig 4. The difference of long wave radiation cooling rate in the lowest level between DLR and CTL in winter (the shaded area is positive, unit:℃/d) | |

|

|

| 图 5. 敏感性试验 (DLR) 与控制试验 (CTL) 的冬季平均地面气温差值分布 (阴影区表示气温差≥0.5 ℃, 单位:℃) Fig 5. The difference of surface air temperature between DLR and CTL in winter (the shaded area denote difference≥0.5 ℃, units:℃) | |

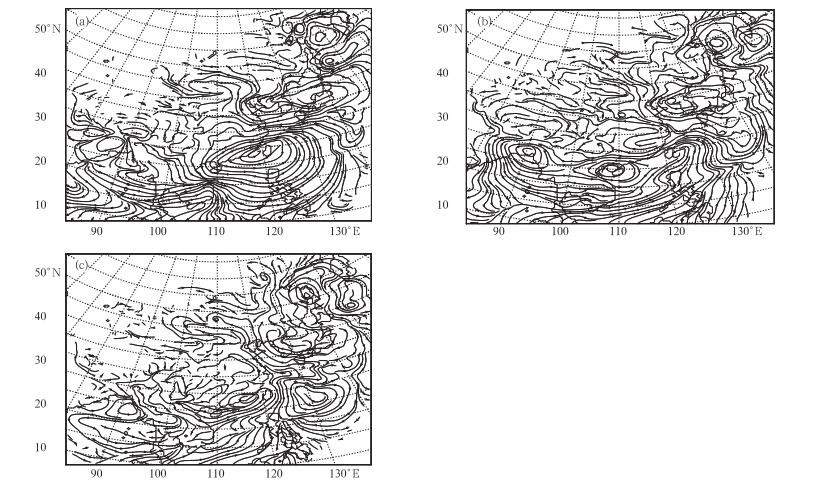

从DLR试验和CTL试验的海平面气压差值场的分布可以看出, DLR试验模拟得到的东亚大陆东部地区海平面气压比CTL试验偏低, 北方地区偏低尤为明显, 西北太平洋地区的海平面气压则比控制试验要偏高, 这表明减小了大陆东北部的长波辐射降温率以后, 大陆增温而海洋降温或增温不明显, 使海陆热力差异减小, 进而导致DLR试验中的东西向海平面气压差相对于CTL试验减小, 反映了东亚冬季风的减弱 (图略)。图 6则为DLR试验减去CTL试验的850 hPa差值风场。从图中可以看到, 冬季各月的850 hPa差值风场中, 大陆东北部到西北太平洋一带均为偏东或东南差值气流, 与冬季盛行的西北风方向相反, 同样反映了东亚冬季风的减弱。

|

|

| 图 6. 敏感性试验 (DLR) 与控制试验 (CTL) 的850 hPa差值风场分布 (a)12月, (b)1月, (c)2月 Fig 6. The difference of wind on 850 hPa between DLR and CTL (a) December, (b) January, (c) February | |

上述敏感性试验的模拟结果表明, 温室效应将导致东亚大陆东部地区的陆地地面气温明显升高, 使海陆热力差异减小, 进而可能引起东亚冬季风的减弱。模式结果较好地验证了温室效应对东亚冬季风的可能影响机制。

4 结论本文利用1961—2000年的NCEP/NCAR月平均再分析资料, 分析了近40年来东亚冬季风的年代际变化特征, 然后利用RegCM3针对温室效应对东亚冬季风的可能影响机制进行了数值试验。得到以下主要结论:

1) 利用海平面气压定义了一个东亚冬季风强度指数 (IWI), 并发现IWI基本上与冬季平均近地面经向风呈反向变化, 说明IWI可以反映出东亚冬季风的变化特征, 是比较合理的。分析其年代际分量的变化, 结果表明:20世纪60年代到70年代初期东亚冬季风强度减弱, 其后冬季风强度有所增强, 80年代初期以后东亚冬季风强度又开始减弱。

2) 年代际时间尺度上, 冬季陆地表面气温与IWI的相关性比海洋与IWI的相关性好, 表明冬季大陆东部的年代际增温与东亚冬季风的年代际减弱之间存在着密切的联系。

3) 利用区域气候模式 (RegCM3) 进行了数值模拟试验, 发现减小冬季东亚大陆东北部的长波辐射降温率, 将导致东亚大陆东部明显增温, 进而使东西向海平面气压差减小和低层北风减弱, 反映了东亚冬季风强度的减弱。因此近40年来, 特别是20世纪80年代以后东亚冬季风的年代际减弱趋势很可能是东亚地区气候对温室效应的一种区域响应。

| [1] | 朱抱真, 丁一汇, 罗会邦. 关于东亚大气环流和季风的研究. 气象学报, 1990, 48, (1): 4–16. |

| [2] | Lau K M, Li M, The monsoon of East Asia and its global association—a survey. Bull Amer Meteor Soc, 1984, 65: 114–125. DOI:10.1175/1520-0477(1984)065<0114:TMOEAA>2.0.CO;2 |

| [3] | Yasunari T, The monsoon year—a new concept of the climatic year in the Tropics. Bull Amer Meteor Soc, 1991, 72: 937–957. |

| [4] | 赵平, 张人禾. 东亚北太平洋偶极型气压场及其与东亚季风年际变化的关系. 大气科学, 2006, 30, (2): 307–316. |

| [5] | 陈隽, 孙淑清. 东亚冬季风异常与全球大气环流变化Ⅰ:强弱冬季风影响的对比研究. 大气科学, 1999, 23, (1): 101–111. |

| [6] | 王绍武, 朱锦红. 国外有关气候年代际变化的研究. 气象学报, 1999, 57, (3): 376–384. |

| [7] | 黄荣辉, 徐予红, 周连童. 我国夏季降水的年代际变化及华北干旱化趋势. 高原气象, 1999, 18, (4): 465–476. |

| [8] | 徐建军, 朱乾根, 周铁汉. 近百年东亚冬季风的突变性和周期性. 应用气象学报, 1999, 10, (1): 1–8. |

| [9] | Wang H J, The weakening of the Asian monsoon circulation after the end of 1970s. Adv Atmos Sci, 2001, 18, (3): 376–386. DOI:10.1007/BF02919316 |

| [10] | 张家诚. 大气科学的季节变化和季风的科学概念. 全国热带夏季风学术会议文集. 昆明: 云南人民出版社, 1983: 1-9. |

| [11] | 丁一汇, 张锦, 徐影, 等. 气候系统的演变及其预测. 北京: 气象出版社, 2003: 32-35. |

| [12] | 郭其蕴. 东亚冬季风的变化与中国气温异常的关系. 应用气象学报, 1994, 5, (2): 218–225. |

| [13] | 施能, 杨永胜. 1873—1996年东亚冬、夏季风强度指数及其主要特征. 南京气象学院学报, 1998, 21, (2): 208–214. |

| [14] | 崔晓鹏, 孙照渤. 东亚冬季风强度指数及其变化的分析. 南京气象学院学报, 1999, 22, (3): 321–325. |

| [15] | 王会军, 姜大膀. 一个新的东亚冬季风强度指数及其强弱变化之大气环流场差异. 第四纪研究, 2004, 24, (1): 19–27. |

| [16] | 布和朝鲁, 纪立人. 东亚冬季风活动异常与热带太平洋海温异常. 科学通报, 1999, 44, (3): 252–259. |

| [17] | 曾琮, 胡斯团, 梁建茵, 等. 东亚冬季风异常与广东前汛期旱涝关系的初步分析. 应用气象学报, 2005, 16, (5): 645–654. |

| [18] | Zhai P M, Sun A J, Ren F M, et al. Change of climate extremes in China. Climate Change, 1999, 42, (1): 203–218. DOI:10.1023/A:1005428602279 |

| [19] | 郭其蕴, 沙万英. 我国北方冬季气温的变暖及其原因分析. 地理集刊 (22号), 北京: 科学出版社, 1993: 56-64. |

| [20] | IPCC, Climate Change 2001:The Scientific Basis. UK: Cambridge University Press, 2001: 112-124. |

| [21] | 李巧萍, 丁一汇. 区域气候模式对东亚冬季风多年平均特征的模拟. 应用气象学报, 2005, 16, (增刊): 30–40. |

2007, 18 (6): 776-782

2007, 18 (6): 776-782