云室是在一定空间里模拟的云雾条件下进行不同云物理实验研究的设备, 容积有大有小。容积为立方米以上的大体积云室是固定的, 可用于进行多种云物理实验研究; 容积为几到几十升的小型混合云室主要用于外场自然冰核观测, 也可进行播云催化剂成冰性能的检测。

我国除建造了容积为96 m3和2 m3固定式云室[1-2]以及多个小容积的便携式混合云室外, 还有研究特定冰核活化机制的静力扩散云室和均匀水滴冻结实验装置[3-5]。利用这些设备, 在冰核活化的研究、播云催化剂的研制和自然冰核的观测等方面曾做了许多工作。其中小型混合云室由于体积小而具有便携的特点, 制作也较为简单, 国内其他单位也自行研制了容积和结构不同的多个小云室, 但因云室性能和操作程序不尽相同, 致使检测结果有很大差异, 难以相互比较。

国外情况与我国大致相似。早在1975年, 在第3次国际冰核和气溶胶会议上, 将10种冰核检测仪器集中在一起, 在相同气溶胶源的条件下进行了对比[6], 结果显示出每种云室都存在着许多不确定因素, 致使检测值相互间有量级的差异。由于云室模拟的云雾条件似真性不高及其他各种因素的影响, 三十多年过去了, 小型云室的研制进展缓慢, 一直没有一种公认的便携云室可提供使用。

小型便携式混合云室有两个不能替代的特点:一是对大气冰核进行采样观测以了解大气冰核的本底浓度及时空的变化; 二是播云催化剂的研制和检测, 特别是在检测弹载催化剂的成核率时, 可以把它设在爆炸现场附近进行检测。但是冰核的活化对温湿度条件极为敏感, 小型混合云室受体积限制温度难以严格控制, 云室中过冷雾维持时间短, 通雾容易引起云室中气样体积、温度和湿度的扰动等不足, 加之检测程序不严格和统一, 势必会造成很大的不确定性, 使检测结果存在量级差异, 对此游来光等[7]、酆大雄[8]、杨绍忠[9]均有过分析。

总结并克服小云室在以往使用过程中暴露出来的不足, 研制一种新的便携式混合云室, 且规定统一、合理的检测操作程序, 可望在今后的工作中能更好的发挥作用。

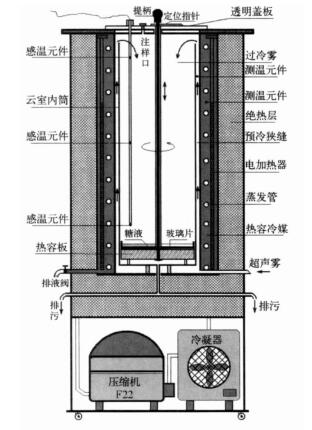

1 云室的构成及其基本性能本文介绍的15 L混合云室结构如图 1所示。主要由以下各部分组成:两个铜质同心圆筒构成的冷媒夹层、与冷媒夹层同心的云室内筒、压缩机制冷系统、电加热器、保温绝热层、冰晶接取装置、多点测温仪、超声雾化器、显微镜和冷台等。

|

|

| 图 1. 15 L混合云室结构示意图 Fig 1. The configuration of 15 L mixing cloud chamber | |

1.1 云室负温的获得及稳定措施

过去便携混合云室制冷方法有两种:在云室壁外的夹套中加入酒精和干冰, 或使用制冷压缩机将蒸发管绕焊在云室壁外侧直接使云室降温。后者取消了夹套, 操作虽较方便, 但云室温度有较大的波动, 使冰核活化温度难以确定。15 L混合云室取二者之长, 除了设计有容量为20 L的冷媒夹套外, 还将压缩机制冷的蒸发管路螺旋状布设并浸泡在冷媒中, 冷媒采用1 : 1的乙二醇-水溶液, 以避免酒精蒸汽对冰核活化的抑制作用, 这种配比的冷媒溶液在高于-35℃时不出现结晶, 不致影响其热传导效率, 较好地解决了云室温度波动问题。经实测, 最低制冷温度可达-28℃左右, 完全能满足一般实验和检测的要求, 在压缩机的自动启停过程中, 由于冷媒的热容已足够大, 云室温度较为稳定。为使云室温度能快而稳地过渡到某一较高的实验温度, 还设计了1个功率为1 kW的电加热器, 平均分布在冷媒夹套的中下部, 实验时可根据需要接通或关闭。

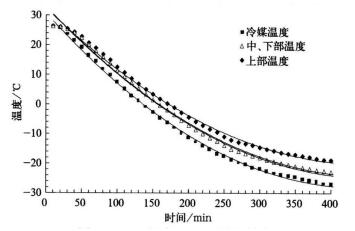

图 2给出了从云室中部温度为26℃时开始制冷, 每10 min 1个测值的云室温度随时间的变化。由图 2可见, 虽然云室和冷媒容积比以往同类云室的大, 制冷时间比较长, 但能获得较稳定的云室温度, 同时使用加热器可较快改变实验或检测所需的温度。

|

|

| 图 2. 15 L混合云室的制冷效率 Fig 2. The cooling efficiency of 15 L mixing cloud chamber | |

1.2 云室温度的分布与测量

虽然云室工作空间由冷媒夹套包围, 但仍存在一定的温度梯度, 不可能等温。云室壁首先冷却, 水平方向以中心温度略高, 形成周边空气下沉而中心空气上升的混合对流; 因为云室上盖不可能制冷又须有开口, 在有些实验操作中还需全部打开上盖, 因此, 云室垂直向 (特别是接近上部) 有更大的温度梯度。正是因为存在垂直温度梯度, 云室中的冰核并不是在某一个确定的温度下活化的, 只能取平均温度作为冰核活化温度。

为了解云室温度分布以较准确的确定冰核活化温度, 专门研制了5套测温仪, 它们的感应元件均为超小型铂膜Pt100, 响应时间小于0.1 s。5个感应元件分别对应5套电路, 在相同条件下作了校准, 在-25~25 ℃范围内, 5套测温仪间的测量误差为±0.1℃, 该电路经过3年不断电运行证明其稳定性和精度完全能满足实验要求。其中1个温度感应元件置入冷媒中部, 监测冷媒温度, 1个用于环境气温的测量, 其余3个分布在一根绝热管的透孔处, 从云室上盖的透孔插入到云室内部, 直接测量云室中的温度。

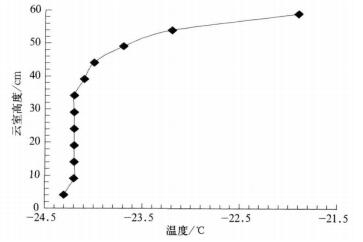

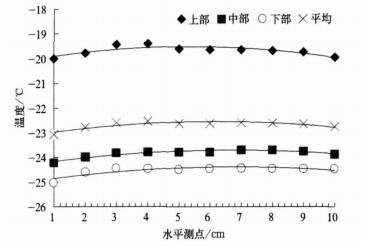

在云室封闭且不通雾的状态下, 拉冷到冷媒温度为-26℃左右停机, 在距离云室壁3 cm处, 从云室底部开始, 每垂直上升5 cm为1个测点, 每1个测点停留1 min后读数, 得到的垂直温度分布见图 3。将3个温度感应元件分别放在云室中不同高度上, 从云室内边壁开始, 每水平移动2 cm为1个测点, 每点停留1 min读数, 得到的水平温度分布如图 4所示。冷媒中部温度为-28.06℃时 (3次实测), 云室中平均温度为-22.70℃(上中下3点实测), 二者相差5.36℃。鉴于云室内存在温度分布差异, 以云室内垂直方向3个测点实测平均值代表冰核活化温度比较合理。

|

|

| 图 3. 15 L混合云室中的垂直温度 Fig 3. The vertical distribution of temperature in the chamber | |

|

|

| 图 4. 15 L混合云室中水平温度 Fig 4. The horizontal distribution of temperature in the chamber | |

1.3 云室过冷雾的形成与供应

以往便携混合云室用人工呼气, 水汽在冷环境下凝结出雾滴; 或者直接通入超声雾化器产生的常温雾。这两种方法对云室温度及云室内的空气造成很大扰动, 而且通一次雾的维持时间很短, 大约几分钟, 若多次呼气或多次通入常温雾, 又会造成云室中的水面过饱和, 给检测带来误差, 因此迄今为止小型云室的造雾一直是一个难题。容积较大的云室如美国CSU等温云室是连续通入过冷雾直至冰核化完成, 但检测结果需作稀释订正。

15 L混合云室在结构上增加了一个铜质内筒, 来自超声雾化器的常温雾从底部沿内筒与原云室壁的5 mm间隙中上升。云室壁与冷媒接触温度最低, 雾得以预冷, 然后上升到内筒上沿, 再翻入云室中沿壁下沉, 到中下部又随混合对流上升, 进而弥散到整个云室内筒。实测表明:经间隙预冷处理的过冷雾流的温度比云室内温度略低0.2~0.3℃, 避免了瞬时高过饱和的发生。控制雾化器的送雾流量, 还可实现雾的连续或断续供应, 解决了过冷雾维持时间短的问题, 从而更好地模拟了冰核的活化和冰晶增长的温湿条件。云室的排污口 (位于云室下部) 在检测时是关闭的, 否则会有雾的泄漏和冰晶的丢失, 送雾时, 云室盖上有一小孔, 用于排出多余气体, 以保证雾能够断续或连续供应。由于送雾气流很小, 约0.3 L/min, 1次检测时间通常小于10 min, 因此尚未作气流稀释订正, 如检测时间长, 可考虑作订正。操作程序上稍微复杂一些, 主要是需经常用专用工具向云室内筒和预冷间隙涂抹乙二醇, 以保证壁不结霜、雾流畅通和脏液的流出。

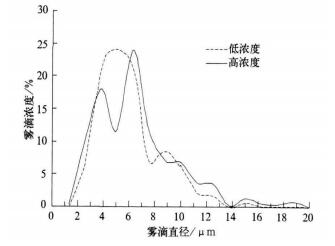

用酆大雄[10]研制的感水胶膜对云室过冷雾滴撞击取样, 然后测量其尺度分布, 雾滴稍小于自然云滴。图 5给出的是温度为-20℃时高浓度 (雾化器开到最大, 云室内筒充满浓雾后关闭) 的过冷雾滴谱和连续供应并维持时 (通雾气流适当, 雾既不溢出也不消散) 的过冷雾滴谱。高浓度雾有两个峰值, 分别在3.8μm (占18%) 和6.3μm (占24.1%), 而低浓度雾为单峰谱型, 峰值位于5.0μm, 占24.3%。

|

|

| 图 5. 15 L混合云室的过冷雾滴谱 Fig 5. The spectra of super-cooled fog introduced to the chamber | |

1.4 冰晶接取和云室检测上下限

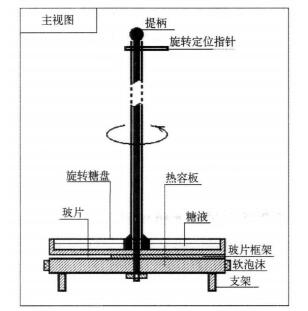

15 L云室设计时要求既能观测大气自然冰核, 又能检测人工冰核。自然冰核的浓度一般较低, 特别是在较高负温段整个云室可能只产生几个冰晶; 而各种播云催化剂产生的人工冰核浓度很高, 一般要经过多次稀释才能进行检测。也就是说, 云室要有较宽的检测上下限才能适应两者的要求。为此15 L云室专门设计了两种冰晶接取 (取样) 方法, 既能用冷却糖溶液又能用玻璃片直接接取。糖液显现的冰晶尺度较大, 可目测计数。玻璃片接取的冰晶尺度小, 须在带有冷台的显微镜下观测计数。

冰晶接取装置的结构 (图 6) 为:在一块厚为10 mm的黄铜板上, 用导热硅脂贴放一块按90°均分的可盛放4个玻璃片的紫铜圆盘 (厚度稍大于玻璃片), 在该铜盘的上方放置留有玻片暴露口的糖盘 (与紫铜圆盘同心)。观测自然冰核时, 可使用糖盘接取冰晶目测计数。在检测人工冰核时, 可使用玻璃片接取显微镜计数的方法, 通过转动提柄上部的指针确定玻片暴露或关闭的状态, 依次暴露的玻璃片, 最多可用4块。酆大雄[11]曾对糖盘和玻璃片两种接取方法进行过比较, 同时取样玻璃片观测到的冰晶约为糖盘的4倍, 相关系数为0.8808。

|

|

| 图 6. 15 L混合云室的冰晶接取装置 Fig 6. The device of collecting ice inside 15 L mixing cloud chamber | |

检测冰晶的上下限:15 L混合云室检测冰晶的下限为糖盘法能检测到的单位容积内最低冰晶数, 云室内筒的有效容积为13.5L, 按全盘出现1个冰晶计算, 其检测下限为0.074个/L。检测上限为玻璃片法能检测到的单位容积内最高冰晶数, 显微镜视野面积为0.0095 cm2(与放大倍数有关), 云室内筒的有效容积为3.14×92×58.5≈15 L, 按每视野出现50个冰晶计算, 其检测上限约为9×104个/L。虽然云室具有两种接取冰晶的方法, 二者相比, 糖液法不确定因素较多 (如:震动影响、盘壁影响、小冰晶不易进入糖溶液、冰晶数密度大时难以分辩等), 所以对人工冰核成冰性能进行检测时, 一般使用玻璃片法。

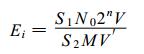

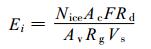

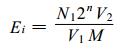

1.5 自然冰核浓度和人工冰核成核率的计算用15 L混合云室观测自然冰核时, 可以由云室的有效容积和目测的冰晶数计算出浓度, 通常以“个/L”为单位。对碘化银催化剂的成核率进行检测时, 一般以“个/g·AgI”为单位。关于爆炸型催化剂, 可用式 (1) 计算成核率, 对于在风洞中燃烧并稀释的焰型催化剂, 则用式 (2) 计算。

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

式 (1), (2) 中, Ei为温度t时刻每克碘化银产生的冰核数 (单位:个/g·AgI), S1为云室截面积 (单位:cm2); N0为一次检测中各取样片在显微镜下多个视野平均冰晶计数的总和 (单位:个)。n为每次稀释一倍的次数; V为静爆室容积 (单位:cm3); S2为显微镜视野面积 (单位:cm2); M为每颗实验弹催化剂配方中所含碘化银质量 (单位:g); V′为取样容积 (单位:cm3)。

Nice为多次取样显微镜中多个视野平均的冰晶计数总和 (单位:个), Ac为云室横截面积 (单位:cm2); F为稀释风洞内空气流量 (单位:cm3/s); Rd为取样后稀释倍数; Av为显微镜视野面积 (单位:cm2); Rg为碘化银的燃烧率 (单位:g/s); Vs为取样器容积 (单位:cm3)。

爆炸型和燃烧型的云催化剂若都是在一定空间内发生人工冰核, 即无气流稀释时, 成核率的计算两式相同, 它们仅适用于玻璃片接取冰晶显微镜读数的方法。在一定空间内产生人工冰核并以糖液显现目测计数的方法时按式 (3) 计算, 其中Ei为温度t时刻每克碘化银产生的冰核数 (单位:个/g·AgI), N1为某活化温度下全盘冰晶总数 (单位:个), n为取样后稀释次数, V2为静爆室或燃烧室的容积 (单位:cm3), V 1为云室有效容积 (单位:cm3), M为催化剂中所含碘化银的质量 (单位:g)。

2 实用结果和比较分析为了研究通过爆炸方法产生复合冰核, 在37型高炮弹中除装加AgI外, 另加入其他化学物质, 构成多个装填配方的催化剂。分别于2002年和2003年在3305厂用15 L混合云室对这些炮弹爆炸后的产物进行了成冰性能检测筛选。

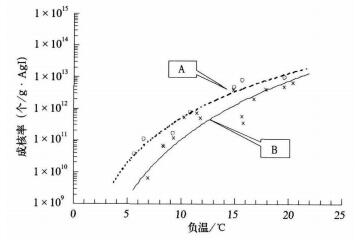

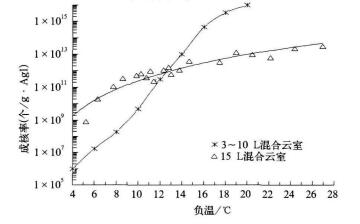

对只含1 g AgI的弹载催化剂成核率的检测比较表明:不同的通雾方法对检测结果有很大影响 (图 7, 其中A为通入过冷雾的37型碘化银炮弹成核率, B为通入室温雾的37型碘化银炮弹成核率)。采用供应过冷雾方法时, 由于雾的温度与云室温度相当, 稳定且充足, 提高了云室内接触冻结核化效率, 检测出的成核率比通入常温雾时高出几倍, 在较高负温段提高有1个量级之多。另外, 与20世纪60—70年代用3~10 L便携混合云室的检测结果相比, 15 L混合云室检测的成核率在较高负温段明显提高, 而在低温段又明显降低 (图 8, 其中3~10 L混合云室的检测曲线源自游来光整理的报告)。究其原因, 在很大程度上是由于雾的供应方法不同, 另外以往更小容积的便携混合云室, 雾的维持时间相对短, 也是在较高负温段测值明显偏低的原因。还有一种可能的原因是以往有些小云室用酒精作冷媒, 且夹套是开放式结构, 酒精蒸汽对冰核化有抑制作用, 温度越高, 酒精蒸汽浓度越高, 对冰核化过程的影响就越大。至于低温段两者的检测差异, 由于云室体积、结构及检测程序的差别很大, 原因很难确定, 估计被测气溶胶的稀释可能是重要原因之一。

|

|

| 图 7. 两种供雾方法的成核率比较 Fig 7. Ice nuclei effectiveness with two fog supplying methods | |

|

|

| 图 8. 37型碘化银炮弹成核率的对比 Fig 8. Comparison of ice nuclei effectiveness measured with different cloud chambers | |

关于用15 L混合云室对自然冰核的观测, 目前还没有足够资料用于比较分析 (特别是不同地区的历史资料), 有待今后进行。但云室各项改进措施对外场自然冰核观测同样是有利和适用的。

3 结语本文介绍了一个新研制的15 L混合云室, 在结构上加了一个内筒, 常温雾经过预冷后再进入云室, 避免了云室中瞬时高过饱和的产生, 可连续或断续通雾, 更好地模拟了冰核活化和冰晶增长的云雾条件, 也解决了通雾对云室温度和取样体积的扰动问题。对云室内温度分布进行了测量, 以云室3点平均温度作为冰核活化温度值, 更具代表性。根据被测气样的性质, 可分别采用糖盘法或玻璃片法观测云室中产生的冰晶, 拓宽了云室检测冰晶数的上下限。云室温度由冷却或加热冷媒予以控制, 比较方便。经过实际使用表明15 L云室克服了过去小型混合云室的主要缺点, 性能有了较大的改进, 能在更好的模拟条件下进行冰核检测, 检测结果的一致性也有所提高。但是云室仍存在一些问题, 主要是垂直温度梯度 (特别是云室上部) 较大, 今后可进一步改进, 若只利用云室中下部温度较稳定的区域作为冰核活化区, 效果可能会更好。

| [1] | 张纪淮. 中型云室技术特点概要. 气象科学研究院院刊, 1986, 1, (2): 221–224. |

| [2] | 酆大雄, 王云卿, 陈汝珍, 等. 一个用于人工冰核研究的2 m3等温云室. 气象学报, 1990, 48, (1): 72–79. |

| [3] | 章澄昌. 静力扩散云室中用滤膜测定自然冰核活化数的过饱和谱和温度谱. 南京气象学院学报, 1987, 10, (1): 1–7. |

| [4] | 杨绍忠, 马培民, 游来光. 用滤膜法观测大气冰核的静力扩散云室. 气象学报, 1995, 53, (1): 91–100. |

| [5] | 杨绍忠, 酆大雄. 改进的人工增雨水滴冻结实验装置. 气象科技, 2005, (5): 451–455. |

| [6] | Vali G, Ice nucleus measurements workshop summary and current status. International conference on cloud physics. Colorado, 1976: 43–46. |

| [7] | 游来光, 王广河, 酆大雄. 人工增雨新催化技术系统研究 (Ⅰ). 气象科技, 2002, 30, (增刊): 1–14. |

| [8] | 酆大雄. 冰核检测方法的研究. 人工影响天气, 2003, (16): 80–99. |

| [9] | 杨绍忠. 含碘化银人工冰核检测问题. 气象, 2006, 32, (11): 25–31. |

| [10] | 酆大雄. 一种新的测量云雾滴的感水胶膜. 气象学报, 1980, 38, (4): 360–366. |

| [11] | 酆大雄. 云室中两种检测冰晶方法的比较. 气象, 2003, 29, (1): 17–19. |

2007, 18 (5): 716-721

2007, 18 (5): 716-721