2. 山西省气象科学研究所, 太原 030002;

3. 防化指挥工程学院, 北京 102205

2. Shanxi Meteorological Sciences Institute, Taiyuan 030002;

3. Chemical Defense Institute, Beijing 102205

近年来, 大气气溶胶作为全球气候变化的重要驱动因子之一, 已经成为当前国际全球变化研究的热点问题[1-6], 它的一个主要组分含碳物质, 已是城市颗粒物污染的重要成分。气溶胶中的含碳物质主要包含有机碳 (OC) 和元素碳 (EC) 以及少量的碳酸碳 (carbonate carbon, CC)。EC又被称为碳黑或石墨碳, 由化石燃料或木材等生物质的不完全燃烧产生并由污染源直接排放, 故EC只存在于由污染源直接排放的一次气溶胶中。有机碳OC既包括原生 (一次) 气溶胶中的有机碳, 又包括次生 (二次) 气溶胶中的有机碳, 次生气溶胶中的有机碳主要是气态有机物经光化学转化而产生的[7]。OC中富含致癌物质和基因毒性诱变物, 而EC具有较强的吸附能力, 容易成为富集中心和化学反应床, 因此会对人类的健康产生很大的威胁[8]。另外, EC具有强吸光能力, 会对气溶胶的辐射强迫产生重要影响, 甚至引起地气系统增温[9]。在降低能见度的过程中, OC通过散射, EC通过吸收, 它们的共同作用甚至可以达到总消光的30%~40%[10]。碳气溶胶基本特征及其气候和环境效应研究成为当前国际大气化学的热点之一, 但目前关于它的科学认识程度较低, 其不确定性因素也很多, 因此对气溶胶中含碳物质的研究具有重要意义[11]。

太原市是山西省省会, 地处山西省中部, 位于37°27′~38°35′N, 111°30′~113°09′E之间。太原市地形以山地、丘陵为主, 北、西、东三面环山, 中部为汾河冲积扇川地, 地势低平, 南面是河谷平原, 整个地形北高南低逐渐倾斜, 为开口向南的簸箕形。太原为北温带大陆性气候, 春季温差较大, 干旱多风沙; 夏季炎热, 雨量集中; 秋季晴朗, 能见度好; 冬季干燥寒冷。太原是我国重要的煤炭重工业城市, 由于特殊的地理位置和自然环境以及特殊的工业结构、燃料结构等多种因素制约, 太原市环境空气质量处于高污染水平, 颗粒物污染严重。本文以太原冬季大气中的PM2.5为研究对象, 探讨OC和EC的浓度变化特征, 从而为有效控制城市大气气溶胶污染提供科学依据。

1 采样与分析 1.1 采样地点和时间PM2.5采样点设在山西省气象科学研究所大楼楼顶 (37.88°N, 112.53°E, 距地面14 m), 周围无大型烟囱, 附近是人口稠密的居住区以及交通繁忙的商业区, 气溶胶污染受交通源及周边居民生活排放的影响较大。采样时间为2005年12月18日—2006年2月3日, 每个样品连续24 h收集。

1.2 样品采集和分析使用美国R & P公司生产的TEOM系列1400a大气粒子 (PM2.5) 监测仪附加的ACCU自动采样器。采样滤膜为47 mm石英微纤维滤膜 (英国Whatman公司), 采样时间为24 h。石英膜在采样前要在600 ℃的马弗炉中灼烧6 h, 经预处理的石英膜用铝箔 (在600 ℃的马弗炉中加热2 h) 密封保存。样品采集前后均将石英膜在温度20 ℃和相对湿度35%~40%的恒温恒湿天平室平衡48 h, 然后用Sartorius 1/105电子微量天平进行首次称量, 再次平衡4 h后, 进行二次称重, 连续2次称量之差小于20 μg, 则认为已达到恒重, 否则重复上述步骤, 直至恒重为止。根据采样前后滤膜的质量差和大气的采样体积得到气溶胶的质量浓度。样品的EC和OC浓度采用美国Sunset Laboratory Inc的碳分析仪进行分析。该仪器采用热/光吸收的原理, 检出限为0.2 μg/cm2, 详细分析过程见文献[12]。

2 结果与分析 2.1 观测期间采样点气象特征采样主要集中在2005年12月—2006年1月。气象资料来自山西省观象台的常规气象观测。2005年12月太原市月平均气温-4.8 ℃, 与历年平均值相比偏低1.1 ℃, 月最高气温为7.2 ℃, 出现在12月22日, 月最低气温-14.4 ℃, 出现在12月18日; 12月30日出现少量雨雪, 月总降水量为0.4 mm, 与历年相比少2.8 mm; 平均相对湿度是44%;平均气压936.5 hPa; 主导风向为西北风, 月平均风速为2.3 m/s; 月总日照时数为183.5 h, 与历年同期相比多22.1 h。2006年1月月平均气温-3.5 ℃, 与历年平均值相比偏高2.0 ℃, 气温起伏较大, 上旬冷空气势力较强; 有两次较大的降水过程, 最大一次降水量达2.6 mm, 月总降水量为3.5 mm, 与历年相比多0.3 mm; 平均相对湿度是66%;出现两次大雾天气, 1月24日09 :00能见度为200 m。月平均风速为1.7 m/s; 月总日照时数为76.5 h, 与历年同期相比少96.2 h, 日照百分率大于60%的只有7 d。

2.2 PM2.5日平均浓度变化观测期间PM2.5日平均浓度变化范围是25.4~419.0 μg/m3, 平均值为193.4±102.3 μg/m3。图 1显示了PM2.5日平均浓度逐日变化情况。

|

|

| 图 1. 观测期间PM2.5日平均浓度逐日变化 Fig 1. Temporal variation of daily concentrations of PM2.5 | |

观测期间PM2.5最高值出现在2006年1月1日, 其浓度为419.0 μg/m3, 这一天为阴天有雾, 平均风速为1.2 m/s, 平均气温是-5.3 ℃, 相对湿度为97%。PM2.5最低值为25.4 μg/m3, 出现在2005年12月21日, 这一天下了小雪, 降水量为0.9 mm, 日平均气温是-9.0 ℃, 相对湿度为54%, 平均风速是2.7 m/s。PM2.5在2005年12月、2006年1月和2月平均浓度变化范围分别为25.4~365.2 μg/m3, 27.5~419.0 μg/m3和32.6~141.1 μg/m3, PM2.5平均浓度分别为216.7±96.5 μg/m3, 194.5±103.2 μg/m3和82.4±54.8 μg/m3。

中国目前还未制定PM2.5国家标准。根据美国环保局 (EPA) 所制定的国家大气环境标准 (NAAQS), PM2.5的日平均浓度限值为65 μg/m3。对照NAAQS, 在观测期间采集的48个有效PM2.5样品中只有5个样品在65 μg/m3以下, 占总数的10.4%, 即PM2.5样品浓度的超标率为89%, 最大超标倍数是6.5。表明太原地区在冬季取暖期PM2.5污染严重。

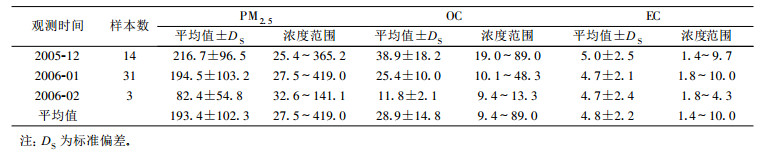

2.3 太原地区OC和EC的分布特征表 1列出了2005年12月、2006年1月和2月的PM2.5, OC和EC平均浓度值。最后一行数据显示了采样期间PM2.5, OC和EC平均质量浓度值。

|

|

表 1 PM2.5, OC和EC浓度表 (单位:μg·m-3) Table 1 Concentration of PM2.5, OC and EC (unit:μg·m-3) |

由表 1可见, PM2.5中的OC高于EC, 它们的变化幅度都很大。观测期间OC的浓度变化范围是9.4~89.0 μg/m3, 平均浓度为28.9±14.8 μg/m3, EC的浓度变化范围是1.4~10.0 μg/m3, 平均浓度为4.8±2.2 μg/m3。进一步考察各月的OC和EC浓度平均值可知, OC平均浓度在2005年12月达到最高值为38.9±18.2 μg/m3, EC平均浓度也在此间达到最大值为5.0±2.5 μg/m3。2006年1月的月均OC和EC浓度分别为25.4±10.0 μg/m3和4.7±2.1 μg/m3。2006年2月的月均OC浓度在观测期间出现最低值为11.8±2.1 μg/m3, 而EC浓度则是4.7±2.4 μg/m 3。观测期间OC和EC平均浓度的最高值分别为最低值的3.3和1.1倍, 由此看出, OC比EC的变率大, 这可能是不同来源的相对变化而引起的。

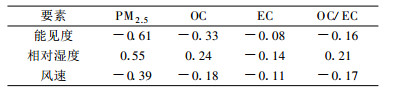

图 2是观测期间OC, EC日平均浓度、OC/EC比值和各种气象要素逐日变化图。由图 2可发现OC浓度从观测开始至2005年12月底呈现逐渐上升趋势, 在2005年12月31日达到了最高值, 为89.0 μg/m3。在2006年1月上旬, OC浓度在低值区域波动, 中下旬出现较高浓度, 2006年1月28日—2月3日 (春节期间) 出现递减趋势。

|

|

| 图 2. 观测期间OC, EC日平均浓度、OC/EC和气象要素的逐日变化 Fig 2. Temporal variations of daily levels of OC, EC, OC/EC and meteorological conditions | |

EC的浓度变化趋势与OC不尽相同, EC浓度从观测开始至2005年年底出现周期性变动, 从2006年1月7日开始, EC浓度逐渐上升, 在1月12日达到峰值是10.0 μg/m3。在以后的若干天内 (1月13—31日) 一直在低值区域波动, 然而在2月2日 (农历正月初五) EC浓度较高为6.8 μg/m3, 可能是由于人为活动增加造成的。

太原市冬季OC和EC平均质量浓度为28.9 μg/m3和4.8 μg/m3, 相比其他城市 (表 2), 太原市OC质量浓度除低于西安外, 比北京、中国香港、中国台湾高雄、韩国清州、日本大阪和美国亚特兰大等城市均高。太原市EC质量浓度低于西安、北京和日本大阪, 高于中国香港、中国台湾高雄、韩国清州和美国亚特兰大, 说明太原市碳气溶胶污染比较严重, 特别是OC污染水平。黄虹等[20]研究发现, 相比欧美国家城市的OC, EC质量浓度水平, 亚洲国家城市的碳污染更大。

|

|

表 2 太原市冬季PM2.5中OC, EC平均质量浓度及与其他城市水平比较 Table 2 Average concentrations of OC and EC in PM2.5 of Taiyuan and comparison with other cities |

OC和EC在PM2.5中所占比例如表 3所示, 2005年12月OC占PM2.5的20.8%, 2006年1月OC占PM2.5的17.5%, 2006年2月OC占PM2.5的20.3%。2005年12月EC占PM2.5的2.7%, 2006年1月EC占PM2.5的3.7%, 2006年2月EC占PM2.5的3.3%, OC和EC约占PM2.5质量的22%左右。由此可看出, 有机碳、元素碳是PM2.5中非常重要的组成部分, 也说明了太原市细粒子的碳污染比较严重。

|

|

表 3 OC, EC占PM2.5的比例和OC/EC比值 Table 3 Percentage of OC, EC in PM2.5 and OC/EC ratio |

EC具有良好的稳定性, 在大气中不发生化学转化, 所以EC常被作为一种人为源排放的示踪物。OC包括了直接排放的原生有机碳和在大气中经过复杂的化学反应而形成的次生有机碳, 所以根据OC, EC浓度比值可讨论碳气溶胶的排放和转化特征[21]。表 3统计了观测期间各月OC/EC平均比值。2005年12月OC/EC比值变化范围是3.0~17.1, OC/EC平均比值是9.1±4.5。2006年1月OC/EC比值范围是2.5~12.3, OC/EC平均比值是6.4±3.2。2006年2月OC/EC平均比值是2.9±1.3。整个观测期间OC/EC平均比值是7.0±3.9。图 2中给出了OC/EC比值的逐日变化情况, 在2005年12月下旬OC/EC比值在高值区域波动, 在12月22日OC/EC比值达到15.8, 在12月27日达到最大值17.1, 在2006年1月上旬OC/EC比值则在低值区域波动。由此可看出, 太原市冬季OC/EC比值及其变化范围相对较大。OC/EC比值一般受控于3个因素:排放源特征; OC在空气中转化形成二次有机碳; OC, EC的清除。太原市OC/EC比值与其他城市相比 (表 2), 除小于美国亚特兰大 (13.2)[19]外, 大于其他6个城市:西安 (5.1)[13]、中国台湾高雄 (2.6)[16]、北京 (1.89)[14]、中国香港 (1.8)[15]、韩国清州 (1.1)[17]和日本大阪 (0.9)[18]。从观测期间的气象情况看, 导致二次污染的光化学反应并不活跃, 因此表明OC/EC值较高可能主要与直接排放源有关。

Turpin等认为, 通过研究OC和EC之间的关系, 可以区分碳气溶胶的来源[14]。若OC和EC相关性好, 则表明OC, EC来自于相同污染源。利用OC, EC的相关性可在一定程度上对大气碳气溶胶的来源进行定性分析。对观测期间OC, EC作相关性分析, 发现冬季太原城区观测点OC, EC相关系数很低r=0.21, 反应了其来源相对复杂。同时在观测期间太原市气温起伏较大, 冷空气活动频繁, 由于下雪和大风使污染物质量浓度的变化差异较大, 也影响了OC和EC的相关性。

中国区域大气中的OC和EC主要有3个人为排放源[22], 即燃煤、机动车尾气和生物质燃烧。Streets等[22]估计, 仅燃煤和机动车尾气占到了全年的83%以上。太原市地处北方, 空气污染以煤烟型污染为主要特征, 全年有5个月为采暖期。太原冬季居民和企事业单位采暖燃烧的煤是OC和EC的主要贡献源, 超过了机动车尾气和生物质燃烧的贡献。

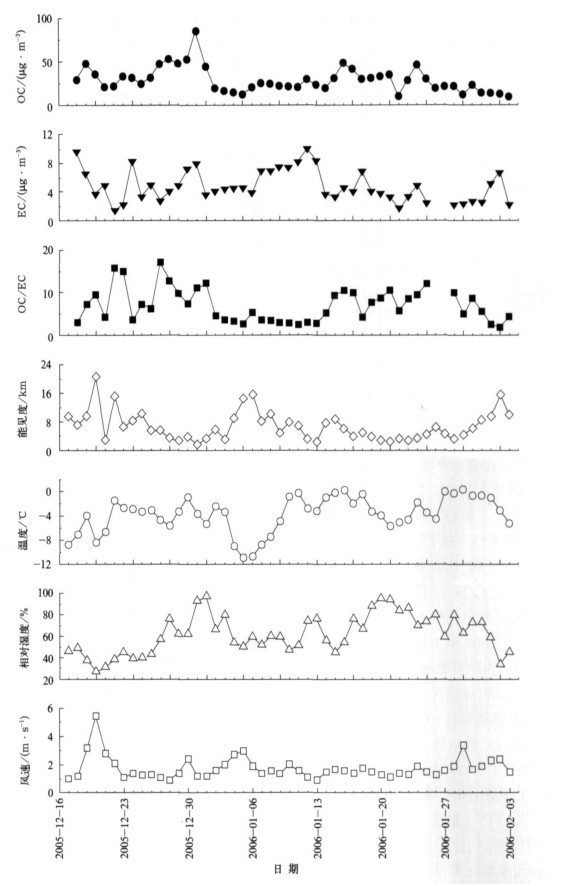

2.4 气象条件对PM2.5, OC和EC浓度的影响采样期间PM2.5, OC, EC浓度和OC/EC比值变化范围较大 (表 1), 变化趋势不尽相同。将采样期间的能见度、气温、相对湿度、风速及降水量等气象数据与PM2.5, OC, EC污染水平和OC/EC比值进行对比分析, 发现气象条件是影响PM2.5, OC, EC浓度水平和OC/EC比值的重要因素。太原市冬季PM2.5, OC, EC与各种气象要素相关关系如表 4所示。

|

|

表 4 太原市冬季PM2.5, OC, EC与各种气象要素相关关系 Table 4 The correlation between PM2.5, OC, EC and meteorological factors |

在有大雾的天气条件下, PM2.5浓度很高污染严重, 如2005年12月31日和2006年1月1日有大雾, PM2.5浓度分别为365.2 μg/m3和419.0 μg/m3。OC浓度最高值为89.0 μg/m3, 就出现在2005年12月31日, 这天EC浓度也高达8.0 μg/m3。2005年12月31日和2006年1月1日日均能见度分别为1.6 km和3.2 km。EC浓度最高值是10.0 μg/m3出现在2006年1月12日, 这天也是雾天, PM2.5浓度为315.6 μg/m3。

从图 2可看出, 观测期间能见度、气温、相对湿度和风速逐日变化情况。

能见度水平和细粒子PM2.5污染水平呈现较好的负相关, 即当PM 2.5质量浓度开始升高时, 能见度便开始下降, 而且能见度的波峰和波谷往往是PM2.5质量浓度的波谷和波峰。表 4显示OC, OC/EC比值和EC与能见度也呈现负相关。2006年2月2日能见度为15.7 km, PM2.5, OC浓度和OC/EC比值分别为32.6 μg/m3, 12.6 μg/m3和1.9, 其中PM2.5浓度在美国NAAQS限值以下。在观测期间日均能见度最低值出现在2005年12月31日为1.6 km, 如前所述, PM2.5浓度高达365.2 μg/m3, OC浓度为89.0 μg/m3, 同时OC/EC比值也较高为11.2。

相对湿度与PM2.5, OC和OC/EC比值呈正相关, 除发生降水的天气外, 当空气中水汽多时, 可以使PM2.5, OC在空气中停留, 造成污染增大。相对湿度与EC浓度呈负相关, 即相对湿度大时, EC浓度降低。2006年1月20日, 相对湿度为95%, PM2.5, OC浓度和OC/EC比值均较高分别为267.1 μg/m3, 32.9 μg/m3和8.7, 而EC浓度只有3.8 μg/m3。

PM2.5, OC, EC浓度和OC/EC比值与风速呈负相关。风速大小与PM2.5浓度负相关明显, 风速大时, 污染物稀释能力强, 浓度低。在2005年12月21日、2006年1月6日和1月30日受到大风的影响, PM2.5浓度比较低, 浓度分别为25.4, 72.8 μg/m3和90.8 μg/m3; OC浓度分别为20.6, 20.3 μg/m3和22.8 μg/m3; EC浓度分别为4.9, 3.9 μg/m3和2.6 μg/m3。OC/EC比值也偏低。当风力较小时, 对流扩散作用减弱, 容易造成PM2.5, OC, EC近地层堆积, 浓度较高。

大气中OC和EC主要通过干湿沉降从大气中清除[23], 由于PM2.5为大气中悬浮的粒径较细的颗粒物, 湿沉降是主要的清除方式。2006年1月3—4日和19日有两次降雪过程, 1月19日降水量达2.6 mm。PM2.5浓度分别为99.9, 27.5 μg/m3和56.8 μg/m3, 污染水平降低; OC浓度分别为16.4, 14.8 μg/m3和31.0 μg/m3; EC浓度分别为4.4, 4.5 μg/m3和4.0 μg/m3; OC/EC比值分别为3.7, 3.3和7.4。可以看出, 当存在降雪时, OC和EC浓度均有不同程度的下降。由于EC较稳定, 可溶性成分少, 因此湿沉降对其影响相对较少, 而对可溶性大的OC则影响显著。又由于湿沉降对OC和EC的清除效率的影响, OC和EC的相关性就会变得较差[12]。

PM2.5, OC和EC的浓度变化除了受气象条件影响外, 人类活动也影响着大气的污染水平。例如2006年1月28日即农历除夕, 由于居民燃放烟花爆竹, 致使这一天PM2.5日平均浓度达到373.8 μg/m3, 人为因素造成太原市空气污染严重。2006年1月25—28日都为晴天, 气象条件变化不明显。在气象条件稳定的情况下, 人类活动使PM2.5在近地层不断堆积, 浓度不断升高。2006年1月29日夜里下雪, 以后几天风速加大, 气象条件发生了明显变化, PM2.5和OC浓度明显下降。由此可知, 由于各类排放源持续排放, 致使PM2.5, OC和EC在大气中累积造成高值, 而大风、降雪等天气条件和低强度人为活动 (春节假日低排放) 则使PM2.5, OC和EC出现低值, 因此排放源、大风和降雪等天气条件的交替变化可能是影响PM2.5, OC和EC浓度变化的主要因素。

3 结论通过对2005年12月—2006年2月太原城区大气中PM2.5, OC和EC的连续观测, 探讨了大气中PM2.5碳气溶胶污染水平及其分布特征。研究结果表明:

1) 观测期间PM2.5日平均浓度变化范围是25.4~419.0 μg/m3, 日平均浓度为193.4±102.3 μg/m3, 根据美国环保局所制定的国家大气环境标准, PM2.5样品浓度的超标率为89%, 表明太原地区在冬季采暖期PM2.5污染严重。

2) 太原冬季OC和EC浓度均较高, 其中OC平均浓度为28.9±14.8 μg/m3, EC平均浓度为4.8±2.2 μg/m3, 平均OC/EC比值是7.0±3.9, 太原市OC质量浓度比北京、中国香港、中国台湾高雄、韩国清州、日本大阪和美国亚特兰大等城市均高; EC质量浓度高于中国香港、中国台湾高雄、韩国清州和美国亚特兰大, 表明太原市碳气溶胶污染严重。OC在PM2.5中占18.6%, EC占2.9%, 这表明了碳气溶胶是太原大气细粒子污染控制的关键组分。在太原市冬季, 采暖燃烧的煤是OC和EC的主要贡献源, 造成OC大大高于EC, 从而使OC/EC比值增大。

3) 各种气象条件对PM2.5, OC, EC和OC/EC比值的变化都有不同程度的影响, 特别是大雾天气、相对湿度、风速和降雪等是影响碳气溶胶浓度变化的重要因素。相对湿度与PM2.5, OC和OC/EC比值呈正相关, 风速和能见度与PM2.5, OC, EC浓度和OC/EC比值呈负相关。

| [1] | Houghton J T, Ding Y, Griggs D J, et al. IPCC 2001: The Scientific Basis. London: Cambridge University Press, 2001: 289-348. |

| [2] | Zhang R J, Wang M X, Xia X G, Chemical composition of aerosols in winter/spring in Beijing. Journal of Environmental Sciences, 2002, 14, (1): 7–11. |

| [3] | 汤洁, 温玉璞, 周凌, 等. 中国西部大气清洁地区黑碳气溶胶的观测研究. 应用气象学报, 1999, 10, (2): 160–170. |

| [4] | 温玉璞, 徐晓斌, 汤洁, 等. 青海瓦里关大气气溶胶元素富集特征. 应用气象学报, 2001, 12, (4): 400–407. |

| [5] | 杨东贞, 于海青, 丁国安, 等. 北京北郊冬季低空大气气溶胶分析. 应用气象学报, 2002, 13, (特刊): 113–126. |

| [6] | 丁国安, 郑向东, 马建中, 等. 近30年大气化学和大气环境研究回顾. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 796–814. |

| [7] | Seinfel J H, Pandis S N. Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change. Wiley, New York, 1998: 700-703. |

| [8] | Offenberg J H, baker J E, Aerosol size distribution of elemental and organic carbon in urban and over-water atmospheres. Atmos Environ, 2000, 34: 1509–1517. DOI:10.1016/S1352-2310(99)00412-4 |

| [9] | Kirkevag A, Iverson T, Dahlback A, On radiative effects of black carbon and sulphate aerosols. Atmos Environ, 1999, 33: 2621–2635. DOI:10.1016/S1352-2310(98)00309-4 |

| [10] | Chan Y C, Source apportionment of visibility degradation problems in Brisbane using the multiple linear regression techniques. Atmos Environ, 1999, 33: 3237–3250. DOI:10.1016/S1352-2310(99)00091-6 |

| [11] | 黄虹, 李顺诚, 曹军骥, 等. 气溶胶有机碳元素碳基本特征研究的前沿动向. 环境科学与技术, 2005, 28, (3): 112–114. |

| [12] | 刘新民, 邵敏, 曾立民, 等. 珠江三角洲地区气溶胶中含碳物质的研究. 环境科学, 2002, 23, (增刊): 54–59. |

| [13] | Cao J J, Chow J C, Lee S C, et al. Characterization and source apportionment of atmospheric organic and elemental carbon during fall and winter of 2003 in Xi'an, China. Atmos Chem Phys, 2005, 5: 3561–3593. DOI:10.5194/acpd-5-3561-2005 |

| [14] | 于建华, 虞统, 杨晓光, 等. 北京冬季PM2.5中元素碳、有机碳的污染特征. 环境科学研究, 2004, 17, (1): 48–55. |

| [15] | Ho K F, Lee S C, Yu J C, et al. Carbonaceous characteristics of atmospheric particulate matter in Hong Kong. The Science of Total Environment, 2002, 300: 59–67. DOI:10.1016/S0048-9697(02)00281-4 |

| [16] | Lin J J, Tai H S, Concentrations and distributions of carbonaceous species in ambient particles in Kaohsiung City, Taiwan. Atmos Environ, 2001, 35: 2627–2636. DOI:10.1016/S1352-2310(00)00444-1 |

| [17] | Lee H S, Kang B W, Chemical characteristics of principal PM2.5 species in Chongju, South Korea. Atmos Environ, 2001, 35: 739–746. DOI:10.1016/S1352-2310(00)00267-3 |

| [18] | Funasaka K, Miyazari T, Tsurubo K, et al. Relationship between indoor and outdoor carbonaceous particulates in roadside households. Environment Pollution, 2000, 110: 127–134. DOI:10.1016/S0269-7491(99)00281-X |

| [19] | Butler A J, Andrew M S, Russell A G, Daily sampling of PM2.5 in Atlanta: Results of the first year of the assessment of spatial aerosol composition in Atlanta study. J Geophys Res, 2003, D7: 8415. DOI:10.1029/2002JD002234 |

| [20] | 黄虹, 李顺诚, 曹军骥, 等. 广州市夏季室内外PM2.5中有机碳、元素碳的分布特征. 环境科学学报, 2005, 25, (9): 1242–1249. |

| [21] | Turpin B J, Cary R A, Huntzicker J J, An in-situ, time-resolved analyzed for aerosol organic and elemental carbon. Aerosol Science Technology, 1990, 12: 161–171. DOI:10.1080/02786829008959336 |

| [22] | Streets D G, Gupta S, Waldho S T, et al. Black carbon emissions in China. Atmos Environ, 2001, 35: 4281–4296. DOI:10.1016/S1352-2310(01)00179-0 |

| [23] | Hansen A D A, Bodhaine B A, Dutton E G, et al. Aerosol black carbon measurements at the south pole: Initial results, 1986—1987. Geophysi Res Lett, 1988, 15: 1193–1196. DOI:10.1029/GL015i011p01193 |

2007, 18 (4): 524-531

2007, 18 (4): 524-531