2. 云南大学大气科学系, 昆明 650091;

3. 云南省气象台, 昆明 650034;

4. 云南省气象局, 昆明 650034

2. Atmospheric Science Department, Yunnan University, Kunming 650091;

3. Yunnan Provincal Meteorological Observatory, Kunming 650034;

4. Yunnan Provincal Meteorological Bureau, Kunming 650034

水资源缺乏已成为当今的世界性问题, 中国的水资源量约为2.8×1012 m3, 排在世界的第6位, 但人均量却排在109位[1], 是贫水国家之一。

云南省地处云贵高原主体, 受印度季风和东亚季风影响, 干湿季节分明。由于云南地区是岩溶地区, 降水的渗漏量极大, 地面缺乏水流而易造成干旱, 水资源问题很突出。云南又是一个以高原山地为主的山区省份, 地形高差悬殊, 降水后径流量大, 有效性不高, 水土流失极为严重[2]。由于云南省区水资源主要靠大气降水补给, 受天气气候变化的影响很大, 气候异常引起大范围的持续性干旱时有发生, 给云南省经济发展和生态环境造成严重影响。加之人们对有限的水资源不能合理利用, 浪费和水体污染使水资源供需矛盾更显突出, 现已成为制约云南经济持续发展的重要因素之一。自然降水是水资源的主要来源, 云南省的降水观测站点多, 年代长, 降水资料丰富, 为研究水资源问题提供了很重要的条件, 但降水只反映了水资源的部分状况, 这主要是由于降水并不能全部被利用, 其中相当大的一部分要从地面蒸发到大气中变为水汽而流失, 降水 (P) 中只有减去蒸发 (E) 后的部分才是真正可以利用的水资源, 即可利用降水 (P-E)。

地面蒸发是指非充分湿润的自然地面上的蒸发, 它不是直接观测的物理量, 影响地面蒸发的因子及过程十分复杂, 气象条件 (降水、温度、湿度、风和辐射等)、土壤性质和状态 (干湿) 及地表植被等都能影响地面蒸散发量[3]。为此人们依据地表热量平衡、贴地层湍流、大气水汽收支、水量平衡及经验公式等原理或途径, 发展了许多繁简不一地面蒸发估算方法, 并用于研究我国各地区的蒸发及水资源的时空变化特征[3-15]。其中高桥经验公式[9]仅用了月平均降水和气温两个要素即可估算月平均地面蒸发, 方法比较简便, 近年来被用于我国华北、西北地区水资源问题的研究, 得到不少有意义的结果, 并被证明是合理的。

云南省大气中水资源状况如何?其分布特征如何?有何变化特征?了解云南大气中水资源各分量的变化及分布特征有着十分重要的经济和社会意义, 但过去对这些问题还缺少系统性的研究。本文中采取高桥公式[9], 首先估算了云南全省124个测站逐月的蒸发量 (E), 进而讨论云南省水资源各分量 (P, E, P-E) 时空变化的特征以及它们与气温 (t) 变化的关系, 并对云南大气中水资源进行了初步的区划。

1 资料和方法本文所用资料为1961—2004年1—12月云南全省124个观测站的逐月降水量 (P) 和逐月平均气温 (t)。

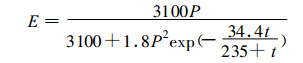

高桥浩一郎的陆面蒸发经验公式为[9]:

|

(1) |

式 (1) 中, E为月蒸发量, P和t分别为月降水量和月平均气温; E和P的单位均为mm, t的单位是℃。

利用式 (1), 计算了云南省各测站的逐月蒸发量E, 并由它及降水量P得到可利用降水P-E, 然后根据E, P-E计算了

在分析水资源各分量 (P, E, P-E) 时空变化特征时, 运用了广泛使用的经验正交展开 (EOF)、相关分析、离散功率谱等统计方法。

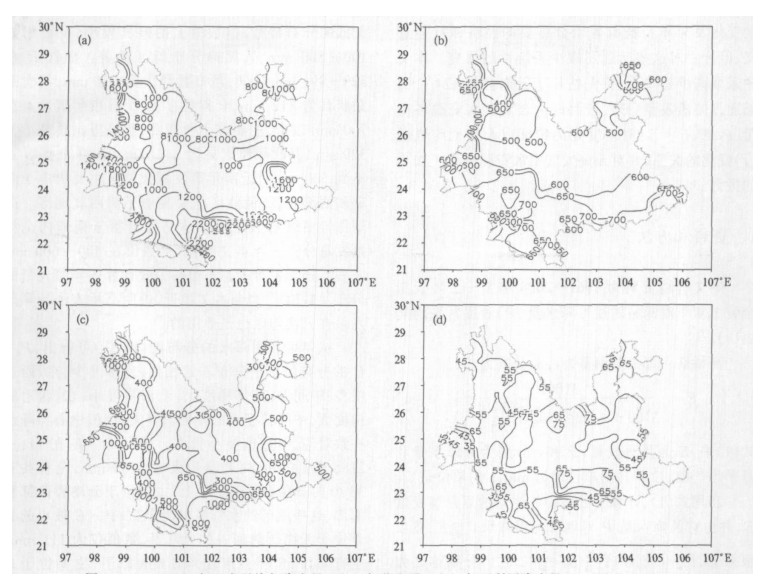

2 云南大气中水资源各分量时空特征分析 2.1 云南省大气中水资源的空间分布特征云南省年降水量 (图 1a) 有自南向北, 从东南向西北逐渐减小的趋势。全省P在579~2671 mm之间, 西盟县最大为2671 mm, 金平、江城、龙陵及绿春各县都在2000 mm以上; 宾川县最小为579 mm, 德钦、香格里拉、永善及元谋各县均不足700 mm。有58县市P在1000 mm以上。年降水量大值区主要集中于曲靖南部、红河南部、思茅东部、德宏等地区。年降水量低值区主要集中于滇西北、滇东北及滇中地区, 高低值区相差明显。从图中还可以看出, 云南年降水的梯度也不均匀, 南大北小, 东、西边缘大, 中间小的特征。

|

|

图 1. 1961—2004年云南平均年降水量P (a)、年蒸发量E (b)、年可利用降水量P-E (c) (单位:mm) 及年蒸发率  |

|

年蒸发量的分布 (图 1b) 与降水相似, 也有南高北低的分布特征, 但数值上的差异较小, 一般相差100~300 mm, 其纬向分布特征显著。全省E在329~991 mm之间, 河口县最大为991 mm, 其次是勐腊县为812 mm, 全省共有15个县市年蒸发量在700 mm以上, 主要位于西南部; 香格里拉县最小为329 mm, 其次是德钦县为342 mm, 有17个县市E不到500 mm。云南年蒸发量大值区主要集中于南部和西部地区; 低值区主要集中于滇西北地区。高国栋等根据H A巴哥罗夫方法计算云南境内全年蒸发量分布[3]与本文相似, 且数值在400~600 mm左右。杨子生等根据布德科公式计算的年蒸发量的分布及数值[16]也与本文相近, 说明高桥方法计算蒸发量在云南地区也是适用的。

从年可利用降水的分布图 (图 1c) 可看出, P-E的分布与P的分布非常相似, 南多北少, 东、西边缘多, 中间少; 南部梯度大, 北部梯度小, 东、西边缘梯度大, 中间梯度小的特征。其大、小值中心与降水一致对应, 但数值要小很多。全省P-E在111~2185 mm之间, 西盟县最大为2185 mm, 全省共有33个县市在600 mm以上, 主要位于云南省西部和南部, 这些地区的水资源较为丰富; P-E最小的县是位于云南干热河谷的元江县, 数值仅为111 mm。全省共有58个县市在400 mm以下, 主要位于大理、昆明、玉溪、楚雄、昭通及红河干热河谷等地区。

从蒸发率 (

云南年平均气温 (图略) 在5.3~23.8 ℃之间, 元江最高为23.8 ℃, 德钦最低为5.3 ℃。气温南高北低, 南北差异显著。由于地形的阻隔及由它引起的过山下沉气流的焚风效应等作用, 使云南年平均气温的纬向分布规律被破坏, 出现北高南低的现象, 如滇东北及滇西北的部分地区气温可达到16 ℃。年平均气温的几个高温中心基本上与年可利用降水量的极小值中心及年蒸发率的极大中心相一致。如云南干热河谷的元江为全省年平均气温最高的县, 其可利用降水量也最少。又如滇东北及滇西北的部分地区年平均气温受到地形的影响比同纬度地区高, 其年蒸发率也较大。

2.2 云南水资源各分量多年平均季节变化特征从上面的讨论可知, 云南省的降水量空间分布极不均匀, 地区差异很大, 为了突出云南省大气中水资源的最主要特征, 利用黄嘉佑使用的方法[17], 将云南124个测站年降水量资料作经验正交函数 (EOF) 分析, 其中第1特征向量的方差贡献为33.2%, 反映了云南年降水主要变化特征。然后计算124个测站降水与第一个特征向量的时间系数的相关系数, 从中选取相关系数大于0.60的59个测站作为代表站, 分析了云南大气中水资源各分量区域平均的季节、月际及年际等变化特征。

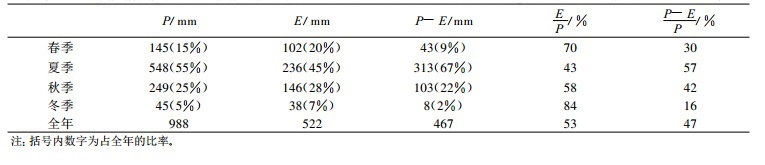

云南省大气中年平均水资源各分量 (P, E, P-E) 季节分布极不均匀 (表 1), 三者存在相似的季节分布规律, 夏季最大, 秋季次之, 冬季最小。说明P的大小决定了E及P-E的大小。云南年平均P, E及P-E分别为988, 522 mm及467 mm, 夏季分别为548, 236 mm及313 mm, 各占全年的55%, 45%及67%。夏季可利用降水的比例明显高于降水本身, 因此应当更好的保护和利用夏季水资源。

|

|

表 1 1961—2004年云南59个代表站平均各季及全年水资源各分量平均气候特征 Table 1 44-year averaged seasonal and annual climate features of water resource components of 59 stations in 1961—2004 |

云南夏季蒸发率 (

从季节变化特征来看, 越是降水少的季节, 蒸发的损失相对也越大。这往往加剧了水资源的供需矛盾, 特别在春季, 当大春耕种等农事活动十分需要水资源时, 大部分降水量都被蒸发损失了。从年平均来看, 全年降水有53%被蒸发, 可利用降水占47%, 蒸发损失的部分大于可利用的部分。

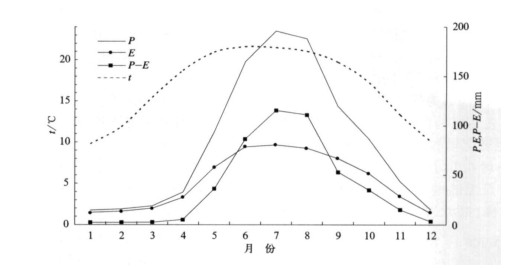

2.3 云南省大气中水资源各分量月际变化特征云南大气中水资源各分量及气温的多年平均的逐月变化特征非常相似 (图 2), 夏季各月数值较大, 其余各月数值较小, 并以冬季值最小。

|

|

| 图 2. 1961—2004年云南59个代表站平均的大气中水资源各分量及气温月际变化平均曲线 Fig 2. 44-year averaged monthly variation of atmospheric water resource components and air temperature of 59 stations average in 1961—2004 | |

云南P及P-E在夏季的7月最大, 分别为196 mm和115 mm, 8月次之, 分别为188 mm和111 mm; P在冬季的1月和12月最小, 为14 mm, P-E在1月、2月及12月最少, 为2 mm。E也在夏季的7月最大, 6月次之; 冬季12月最小, 1月次之。t在夏季6月最高, 为21.6 ℃, 7月次之; 冬季1月最低, 为9.8 ℃, 12月次之, 冬季各月平均气温 (t) 在10~12 ℃之间, 春季各月平均气温上升到15~21 ℃之间, 夏季各月平均气温维持在21 ℃左右, 秋季各月平均气温在13~19 ℃之间, 可见云南平均气温年较差小, 最高与最低相差仅11.8 ℃, 也充分体现云南四季如春的气候特征。从蒸发率 (

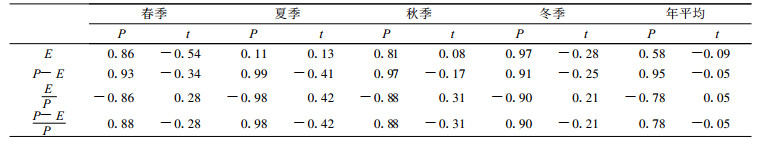

为了进一步分析云南气温、降水与水资源各分量的关系, 计算了四季及全年它们之间的相关系数 (表 2)。从表 2中可见, 无论是全年平均还是各季, E, P-E及

|

|

表 2 1961—2004年云南59个代表站平均的各季及年平均气温、降水与水资源分量之间的相关关系 Table 2 Correlation coefficients between temperature, precipitation and water resource components of 59 stations mean in 1961—2004 |

气温对水资源各分量的影响相对降水而言较为复杂, 相关系数也偏小, 特别是对全年平均的水资源各分量相关系数几乎为零。t在不同季节对E的影响不同, 夏季和秋季E与t为正相关, 而在春季和冬季E与t成负相关。这是由于云南夏季和秋季P较多, t升高, E也随之增加; 而在春季和冬季, 云南自然降水稀少, 平均在几十毫米以内, E受P的控制, 不能随t升高而无限增加, 加之云南冬、春季的影响系统多为冷锋, 降水多 (或少), 气温低 (或高), 所以春季和冬季E与t呈负相关。

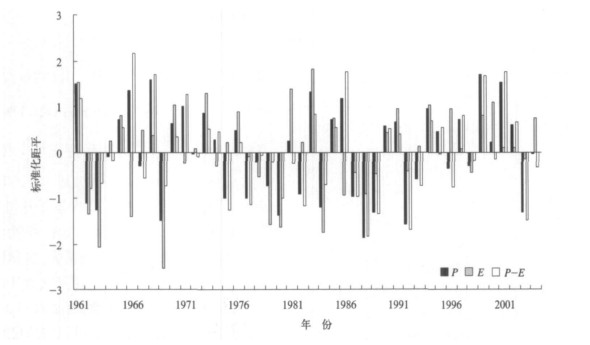

由1961—2004年云南年降水量、年蒸发量及年可利用降水量标准化距平时间演变图 (图 3) 可知, 年可利用降水量与年降水量的变化趋势基本一致, 44年中仅有2年变化趋势相反, 年蒸发量与年降水量的关系虽不如它们的好, 但44年中只有13年变化趋势相反。这也说明蒸发量的变化不仅与降水量有关而且气温对其也有较大的影响, 而可利用降水量的变化主要受降水量的影响。

|

|

| 图 3. 1961—2004年云南59个代表站平均年大气中水资源各分量标准化距平演变 Fig 3. The standard anomaly temporal evolvement of annual averaged atmospheric water resource components of 59 stations in 1961—2004 | |

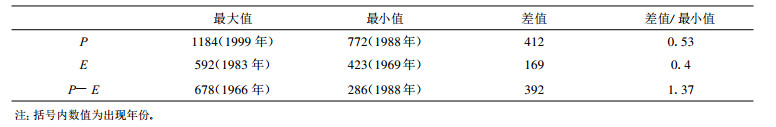

表 3给出1961—2004年云南区域平均水资源各分量的极值, 从表 3中可见, P-E的最大和最小值的差值可达392 mm, 比值为1.37, 远高于降水的0.53的比值, 这增加了调控水资源的难度, 说明有效利用水资源 (特别是丰水期) 的重要性。

|

|

表 3 1961—2004年云南59个代表站平均大气中水资源各分量的极值 (单位:mm) Table 3 The extremum of atmospheric water resource components of 59 stations in 1961—2004 (unit:mm) |

云南P, E及P-E等水资源各分量的年代际变化也很显著 (图 3)。在20世纪60年代到70年代中期处于丰水期, 70年代中期到90年代初转入一个雨水正常至偏少的时期; 90年代后降水明显增多, 又转入一个丰水期。P-E基本上也是这种变化趋势。从E的变化来看, 上述变化的阶段性并不明显, 这可能是因为t对E的变化起到一定的调节作用所致。

云南水资源各分量在各个季节具有与全年不同的年际及年代际的演变特征。春季 (图略) 的P, E及P-E与全年的年际变化趋势较为一致, 但极值出现的年份不同, 差异明显。春季年代际变化与全年变化差异显著。云南春季在20世纪60年代到70年代初处于一个雨水正常至偏少的时期, 70年代初到70年代中期处于一个短暂的丰水期, 70年代中期到90年代中期云南转入一个漫长的雨水正常至偏少的时期, 90年代中期后云南降水明显增多, 又转入一个丰水期。春季蒸发量E、可利用降水P-E的年代际变化特征与春季降水P非常相似, 这也进一步说明蒸发在降水量小时也很小, 并随降水量增加而增加。夏季 (图略) 的E与P变化趋势的一致性较差, 44年中有19年E与P的变化趋势相反, 这可能是由于夏季是云南降水高峰期, P很大时, 因空气易于饱和, E反而减少, 此外也可能与气温的调节作用有关。云南夏季P, E及P-E等水资源各分量的年际及年代际变化与全年变化很相似, 进一步说明云南夏季水资源的多寡决定了云南全年水资源的多寡。云南秋季 (图略) 的P与P-E的年际及年代际变化特征明显, 而且变化趋势基本一致, 但秋季E的年代际变化特征不是很显著, 主要以年际变化为主。冬季是云南自然降水最少的季节, E, P-E与P的关系也更加密切, P直接影响着E及P-E的大小, 三者的变化很一致 (图略)。云南冬季P, E及P-E的年代际变化特征明显且变化趋势基本一致, 在60年代到70年代中期处于P, E, P-E偏少的时期, 70年代中期到80年代初转入P, E, P-E偏多的时期, 80年代初到90年代初云南冬季又转入P, E, P-E偏少期, 90年代以后P, E, P-E的年际变化更加明显, 而年代际变化不显著。

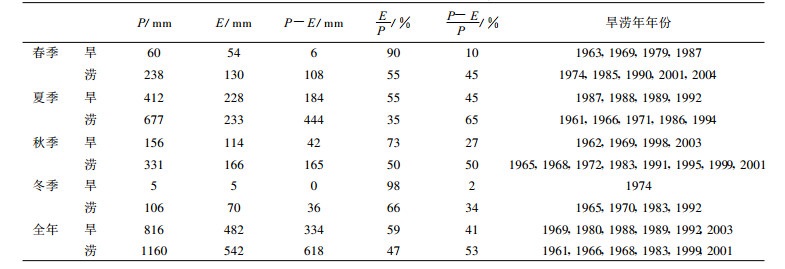

与前面对应, 选取云南各季及年降水量的标准化值大于1.3的年份为云南各季及年的典型涝年, 标准化值小于-1.3的年份为云南各季及年的典型旱年, 分析了1961—2004年云南省各季及全年在典型旱涝年水资源各分量平均分布特征 (表 4)。从表 4可见, 无论旱年还是涝年水资源各分量的季节变化特征与表 1相似, 但旱涝年有着明显的差异。各季及全年的P, E, P-E及

|

|

表 4 1961—2004年云南59个代表站平均各季及全年在旱涝年时大气中水资源各分量平均特征 Table 4 44-year averaged seasonal and annual climate features of atmospheric water resource components of 59 stations in drought and flood years |

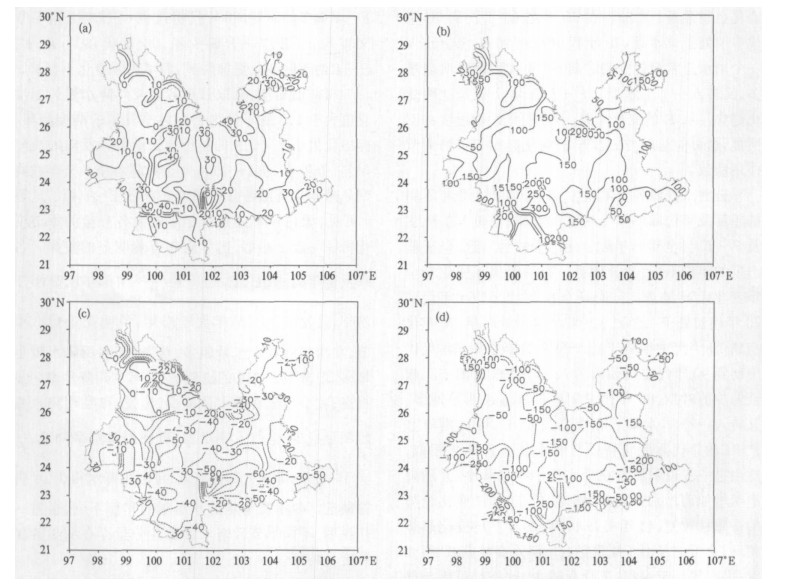

旱涝年水资源各分量的分布特征基本是反相的 (图 4), 在云南典型涝年, E, P-E偏多,

|

|

| 图 4. 1961—2004年云南典型涝年蒸发量E (a)、可利用降水量P-E (b) 和典型旱年蒸发量E (c)、可利用降水量P-E (d) 距平分布 (单位:mm) Fig 4. The anomaly distribution of E (a), P-E (b) in the typical flood years and E (c), P-E (d) in the typical drought years in 1961—2004 (unit:mm) | |

涝年时, 云南大部地区年降水量较常年偏多100 mm以上, 其中云南西南地区偏多最为明显, 偏多200 mm以上。而云南西北地区偏多较少, 在100 mm以下。旱年时, 云南大部地区年降水量较常年偏少100 mm以上, 其中云南南部地区偏少最为明显, 偏少200 mm以上, 中心达-300 mm (图略)。涝年时, 云南年平均蒸发量E (图 4a) 较常年偏多, 大部地区偏多10~30 mm。E距平的小中心与P的中心对应, 位于云南西北地区, 较大中心位于云南南部干热河谷地区。旱年时, 云南年蒸发量 (图 4c) 较常年偏少, 大部地区偏少20~60 mm。E的负距平最大中心位于云南南部干热河谷地区, 最小中心位于云南西北地区。可利用降水P-E在旱涝年的变化及空间分布与P非常一致。涝年时, 云南P-E (图 4b) 较常年偏多, 大部地区偏多100 mm以上。旱年时, 云南P-E (图 4d) 较常年偏少, 大部地区偏少100~200 mm。

2.5 云南省水资源各分量的周期分析利用离散功率谱方法对水资源各分量进行了周期分析, 并利用F统计量对所获得的周期进行了显著性检验[18] (图略)。年降水和可利用降水有4个相同谱峰, 主要周期为2.6年 (通过0.05显著性检验), 次要周期分别为4.9, 3.7年及14.7年。年可利用降水的功率谱还有一个4.0年的次要谱峰。年蒸发量的功率谱也有5个谱峰, 主要周期为2.9年 (通过0.05显著性检验), 次要周期分别为2.6, 4.4, 2.2年及8.8年, 与降水及可利用降水有很大差异。

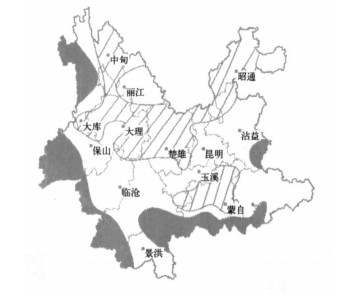

3 云南水资源的区划根据云南水资源中P-E及

|

|

| 图 5. 云南大气中水资源区划图 (阴影区:水资源丰富区; 斜线区:水资源贫乏区; 非阴影区:水资源一般区) Fig 5. The divisions of atmospheric water resource of Yunnan Province (shaded area:abundant region; bias diagonal area:poor region; non-shaded area:general region) | |

3个区的水资源分量的区域平均值有显著差异。水资源丰富区区域平均的水资源各分量都大于其余两区, P-E为1036 mm, 是其余两区的2~3倍。水资源缺少区的区域平均水资源各分量最小, P-E仅为337 mm。在水资源丰富区P-E远远大于E, (P-E)/P约为63%;相反在水资源缺少区P-E小于E, (P-E)/P约为40%, 该区大部分降水 (约60%) 都被蒸发了。水资源一般区的P-E与E相当, (P-E)/P约为50%。3个区的区域平均P-E, E及P都存在明显差异, 并通过了0.01的显著性检验, 说明上面对云南大气中水资源进行的区划具有很好的可信度。

4 结论根据以上分析, 可得到以下主要结果:

1) 云南大气中水资源各分量年降水量 (P)、年蒸发量 (E) 及年可利用降水量 (P-E) 区域分布差异显著。云南44年平均年可利用降水的分布与年降水的分布非常相似, 具有南多北少, 东、西边缘多, 中间少; 南部梯度大, 北部梯度小, 东、西边缘梯度大, 中间梯度小的特征。其大、小值中心与年降水一致对应, 但数值要小很多。年蒸发量的分布也是南多北少, 数值一般相差100~300 mm, 其纬向分布特征更为显著。

2) 云南大气中水资源各分量P, E及P-E季节变化明显。夏季各量最大, 冬季各量最小。与我国北方相比, 云南水资源较为丰富。

3) 云南大气中水资源各分量P, E及P-E也存在明显的月际、年际及年代际变化特征。各分量最大值出现在7月, 最小值出现在1月或12月。同时云南大气中水资源各分量年代际差异很大, 20世纪60年代到70年代中期降水和可利用降水资源丰富, 70年代中期到90年代中期, 可利用降水资源减少, 处于相对偏少的时期, 90年代中期后可利用降水又有所增加, 这主要是由降水量变化引起的。但蒸发量年代际变化特征不明显。

4) 通过功率谱周期分析发现, P和P-E存在显著的2.6年周期, E存在显著的2.9年周期。

5) 根据云南各县市大气中水资源中年可利用降水率的月际变化及空间分布特征, 可将云南水资源分为丰富区、一般区和缺少区3个区, 它们的区域平均P, E及P-E都存在明显差异。

本文中采用估算蒸发量经验模型方法得到云南全省的大气中水资源各分量, 仅能反映云南大气中水资源宏观分布特征及变化趋势, 没有考虑地形、地貌以及植被等下垫面条件的可能影响, 有待今后进一步深入研究。

| [1] | 彭珂珊. 走向21世纪困扰中国经济发展的水资源问题. 科学管理研究, 1997, 15, (6): 4–5. |

| [2] | 王宇. 云南省农业气候资源及区划. 北京: 气象出版社, 1990: 124-140. |

| [3] | 朱岗昆. 自然蒸发的理论及应用. 北京: 气象出版社, 2000: 4-117. |

| [4] | 张庆云. 1880年以来华北降水及水资源的变化. 高原气象, 1999, 18, (4): 486–495. |

| [5] | 安刚, 孙力, 廉毅. 东北地区可利用降水资源的初步分析. 气候与环境研究, 2005, 10, (1): 132–139. |

| [6] | 孙力, 安刚, 高枞亭, 等. 中国东北地区地表水资源与气候变化关系的研究. 地理科学, 2004, 24, (1): 42–49. |

| [7] | 施雅风.中国气候与海面变化及其趋势和影响∥气候变化对西北华北水资源的影响.济南:山东科学技术出版社, 1995: 214-240. |

| [8] | 马柱国, 符淙斌. 中国北方干旱区地表湿润状况的趋势分析. 气象学报, 2001, 59, (6): 737–746. |

| [9] | 高桥浩一郎. 从月平均气温、月降水量来推算蒸发量的公式. 天气 (日本), 1979, 26, (12): 29–32. |

| [10] | 宋正山, 杨辉, 张庆云. 华北地区水资源各分量的时空变化特征. 高原气象, 1999, 18, (4): 552–566. |

| [11] | 孙力, 沈柏竹, 安刚. 中国东北地区地表干湿状况的变化及趋势分析. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 542–552. |

| [12] | 陈昌毓, 董安祥. 甘肃干旱半干旱地区林木蒸散量估算和水分适生度研究. 应用气象学报, 1998, 9, (1): 79–87. |

| [13] | 吕厚荃, 钱拴, 杨霏云. 华北地区玉米田实际蒸散量的计算. 应用气象学报, 2003, 14, (6): 722–728. |

| [14] | 袁玉江, 桑修诚, 龚原, 等. 新疆气候对地表水资源影响的区域差异性初探. 应用气象学报, 2001, 12, (2): 210–217. |

| [15] | 高歌, 黄朝迎. 中国水资源年景评估方法及其应用研究. 应用气象学报, 2005, 16. |

| [16] | 杨子生, 谢应齐, 杨绍武. 蒸发比 (E/E0) 指标在云南干湿气候区划与干湿气候分类中的应用. 云南大学学报, 1994, 16, (1): 91–98. |

| [17] | 黄嘉佑, 张镡. 黄河流域旱涝与水资源分析. 大气科学, 1996, 20, (6): 673–678. |

| [18] | 黄嘉佑. 气象统计分析与预报方法. 北京: 气象出版社, 2000: 225-231. |

2007, 18 (4): 506-515

2007, 18 (4): 506-515