2. 南京信息工程大学, 南京 210044

2. Nanjing University of In formation Science & Technology, Nanjing 210044

随着交通运输业的飞速发展, 雾的影响变得越来越明显, 也越来越被人们所关注。福建是一个多山的省份, 年雾日数较多, 闽西北地区是我国年雾日数在100 d以上的特多大雾区之一[1]。近年来福建省高速公路的建设迅猛发展, 已从沿海发展到内陆山区, 未来几年所有地区之间将互通高速公路, 在高速公路的线路设计中, 雾的影响是相当重要的环节, 而浓雾则是高速公路最大的障碍。气象部门曾参与一些由于雾的影响而决定线路走向设计的工作。在雾的短期预报、成因及天气背景的研究以及大雾的物理结构、局地大雾的宏微观结构及物理成因等方面目前国内已做了许多工作[2-7]。在气候变化的问题上人们对气温和降水的变化谈及较多, 而雾的变化则较少研究。最近, 刘小宁等分析了我国大雾空间、时间分布基本气候特征[1], 周自江等分析了四川盆地区域性浓雾的年际及年代际变化特征[8], 福建省仅做了一些沿海雾的天气背景研究[4, 9], 研究范围小, 主要用于短期预报。本文将对福建全省范围内大雾日数及浓雾日数的分布特点、长期变化趋势、年代际变化特征以及其与相关因子的关系做一个较为全面的分析, 揭示福建全省雾日的变化特征。

1 资料及计算方法 1.1 资料本文选取福建省50个气象站1961—2004年逐年逐月大雾日数和浓雾日数、平均气温、平均相对湿度资料。这50个台站在福建省范围内均匀分布, 资料的完整性很好。它们为福州、长乐、连江、罗源、闽清、闽侯、永泰、屏南、福安、古田、寿宁、柘荣、霞浦、南平、浦城、武夷、邵武、建阳、建瓯、松溪、顺昌、光泽、三明、永安、大田、将乐、尤溪、宁化、建宁、明溪、沙县、龙岩、长汀、上杭、连城、莆田、仙游、晋江、德化、南安、崇武、永春、同安、漳州、龙海、东山、诏安、云霄、南靖、漳浦。

1.2 计算方法 1.2.1 趋势系数为了解气象要素的长期趋势变化, 根据文献[10-11]介绍的方法, 计算了雾日数的时间序列与自然数数列 (1, 2, 3, …, n) 之间的相关系数r(称为趋势系数)。这样定义的趋势系数是标准化的一元线性回归系数, 它消去了气象要素的均方差和单位对线性回归系数数值大小的影响, 从而可以在不同地理位置、不同气象要素之间比较趋势变化大小。该系数可表示雾日数长期趋势变化的方向和程度。

1.2.2 经验正交函数分解 (EOF)所谓的经验正交函数展开, 就是把气象要素场序列分解成正交的时间函数与正交的空间函数乘积之和。这一方法在许多统计书中均有介绍, 如文献[12-13], 这里不再复述。本文为了研究福建省雾日数的年代际变化特征, 对福建省44年的50个气象站的年雾日数原始场进行空间函数展开, 研究其时间函数的变化特征。

1.2.3 离差系数 (Cv)离差系数又叫相对标准差, 它是标准差与均值的比值, 其反映了该现象的离散程度。

1.2.4 Mann-Kendall法这一方法为目前应用较多且理论意义明显的一种能检测序列突变点的方法, 该方法是一种非参数统计检验方法, 其优点在于不需要样本遵从一定的分布, 也不受少数异常值的干扰, 更适用于类型变量和顺序变量, 而且计算简便。该方法在文献[14]中有详细介绍。

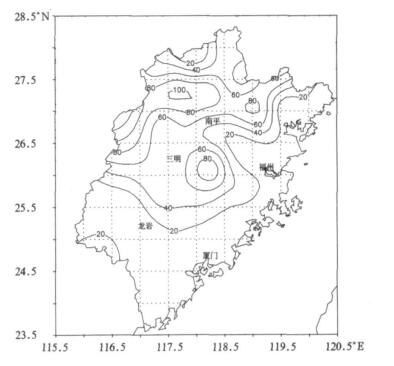

2 雾日的分布 2.1 年大雾日数分布这里的大雾是指水平能见度小于1000 m的天气现象。福建全省各地44年累年平均年雾日数分布特点如图 1所示, 沿海及南部地区是福建省雾日较少的地区, 多年平均年雾日数在20 d以下, 雾日较多的地区集中在中部及西北部地区, 南平的西部、三明的西北部、三明的尤溪及宁德的屏南等地平均年雾日数超过80 d, 而三明的建宁, 南平的建阳、邵武一带, 平均年雾日数超过100 d。最多的是建宁, 多年平均雾日数为116.6 d, 其次是邵武, 平均雾日数为103.5 d, 雾日数最少的地区是南靖, 年平均雾日仅4.5 d。

|

|

| 图 1. 福建省多年平均年雾日数分布 (单位: d) Fig 1. Distribution of annual fog days in Fujian (unit: d) | |

2.2 月、季雾日分布特征

对50个站44年的逐月及年的雾日数进行平均, 得出累年各月、各季及年的平均雾日数。累年各月及各季雾日数分别除以年雾日数, 则得到各月各季雾日数占全年雾日数的百分率。

福建的季节划分是根据天气气候特点划定的, 即自然天气季节, 因此春季为3—6月, 夏季为7—9月, 秋季为10—11月, 冬季为12月至次年2月。就季节而言, 3—6月是雾日数最多的季节, 占全年雾日数的39.8%, 其次是12月至次年2月, 占全年雾日数的34.3%, 再其次是10—11月, 占全年的15.2%, 最少的是7—9月, 仅占全年雾日数的10.7%。

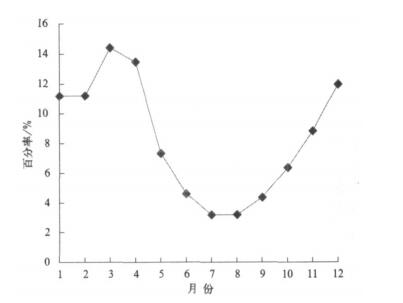

图 2给出了各月雾日数占全年雾日的百分率, 由图中可看出, 3月是福建省雾日最多的月份, 其平均雾日数占全年的14.4%, 其次是4月, 其占全年雾日数的13.5%, 7, 8月份雾日数最少。

|

|

| 图 2. 福建省多年平均各月雾日数占全年雾日数的百分率 Fig 2. Percent of monthly fog days in Fujian | |

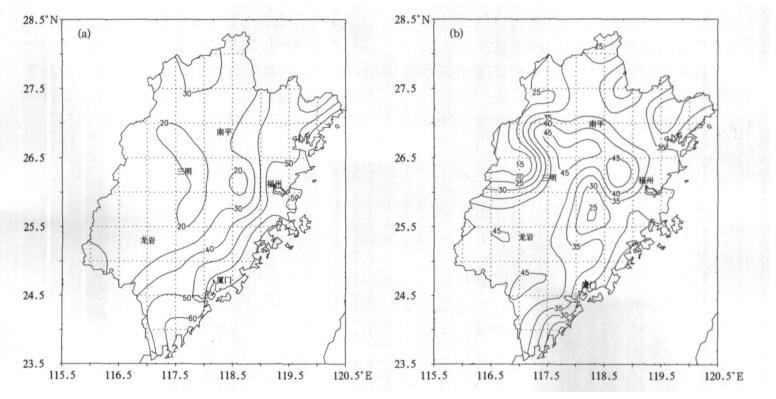

值得注意的是, 福建是一个靠海并且多山的省份, 其沿海与内陆山区的雾日分布特点有所差异, 尤其是3—6月及12月至次年2月 (图 3), 沿海地区雾日最多的季节是3—6月, 其雾日数占全年的50%以上, 而内陆地区雾日最多的季节是在12月至次年2月及10—11月, 这是由于雾的不同成因造成的, 沿海地区多平流雾, 而内陆地区多辐射雾。

|

|

| 图 3. 福建各站3—6月 (a) 及12月至次年2月 (b) 雾日数占全年雾日数的百分率分布图 (单位: %) Fig 3. Percent of seasonal fog days of observatories in Fujian (unit : %) (a) from March to June, (b) from December to next February | |

2.3 浓雾日的年月分布

浓雾是指水平能见度小于500 m的大雾。浓雾的出现对交通影响非常大, 此时高速公路必须关闭, 省道和国道有时都无法通行。闽西北山区的浓雾很多情况下其能见度仅十几米, 更有甚者仅1~2 m。因此研究浓雾的分布具有非常现实的意义, 尤其在福建西部多雾的山区, 其大雾中又以浓雾为多。

如文献[1]所指出的, 我国观测台站目前不观测每次大雾出现时的最小能见度。绝大多数地面台站每天只观测4次能见度, 因此所分析的浓雾只能以在4次观测中出现的小于等于500 m能见度并有大雾为依据。因浓雾受山区地形的影响非常大, 但就气象台站的观测数据而言仍具有代表性。

福建浓雾的多发区位于西北部的南平和三明的大部分地区 (图略), 其平均年浓雾日数达20 d以上, 其中建宁和建阳达57 d和51 d之多。这些地区年浓雾日数占大雾天数的30%以上, 其中武夷山脉和鹫峰山、戴云山脉之间的闽江河谷地区浓雾日数占大雾日数的40%以上, 而南平市的东南部则多达50%以上。可见, 福建西北部山区多浓雾天气。由于福建内陆山区的县市几乎都位于溪边, 例如闽西北各县市都座落于闽江的各个支流上, 其地形特点是县城内地势相对平坦, 四周高山, 可以说是位于山谷与河谷内, 而这些县城海拔一般在300 m左右。通过福建省京福高速公路沿线雾日的现场调查及气象资料的统计分析发现, 山区雾日随高度的分布特点是, 在300 m左右的海拔高度上且是山谷地形特点的环境下, 雾日数达到最多, 这些雾日大部分是浓雾日数, 而400 m以上高海拔地区其浓雾日数则较少, 年平均大多在10 d左右, 如屏南、寿宁、德化等。南部及沿海地区年浓雾日数一般在10 d以下, 仅占大雾天气的20%左右。

浓雾多出现在10—11月及12月至次年2月, 7—9月出现较少。浓雾出现最多的月份是12月, 其次是11月, 再次是1月, 且易出现于晴朗少云、微风且昼日温差很大的天气背景下, 多为辐射雾。

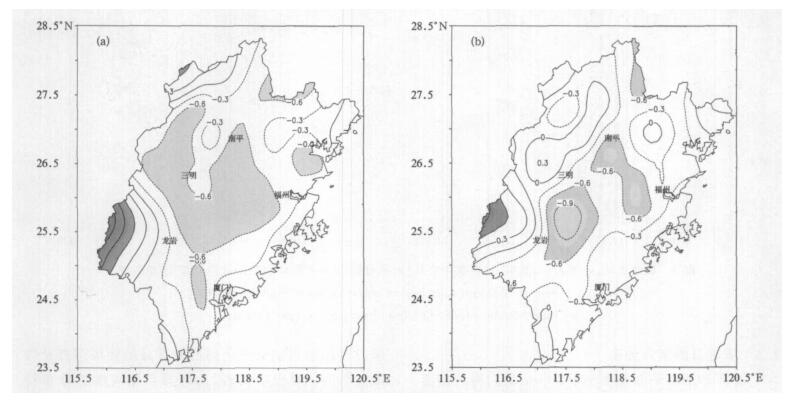

3 趋势变化特征为了研究福建省年雾日数的长期变化趋势, 对50个台站44年的年大雾日数和浓雾日数逐站地计算其趋势系数, 用以表示1961—2004年福建省年雾日数的长期趋势变化的空间分布情况 (图 4)。

|

|

| 图 4. 福建省年大雾日数 (a) 和浓雾日数 (b) 趋势系数分布图 Fig 4. Distribution of tendency coefficient of fog (a) and dense fog days (b) | |

3.1 年大雾日数的趋势变化特征

从图 4a中可以看出, 全省大部分地区年雾日数为负的趋势, 且负趋势非常显著, 仅龙岩的西部以及沿海个别站为正趋势, 通过student'T检验表明负趋势系数中超过0.01显著性水平的站有30个, 其中21个站显著性水平超过0.001, 表明福建全省大部分地区40多年的雾日数呈明显的减少趋势, 减少最明显的地区如图中虚线的阴影部分, 趋势系数低于-0.60, 位于福建省的中部地区及三明的西部。通过计算回归系数来研究其减少的幅度, 可知有5个站减少的幅度超过1 d/a, 分别为邵武、永安、大田、尤溪、明溪, 其中最多的是尤溪, 减少幅度为1.84 d/a。而对于龙岩西部地区正的趋势较显著, 其中长汀站超过了0.001的显著性水平, 但这些地区年雾日数很少, 平均在20 d以下。

3.2 年浓雾日数的趋势变化特征年浓雾日数的趋势变化特点大部分地区表现为减少趋势 (图 4b), 但减少的幅度不如大雾强烈, 区域分布也不很明显, 其中闽南地区及中部沿海地区以自然变动为主, 未出现明显的增加或减少趋势, 而闽西北内陆山区各地的变化不一致, 三明市中东部、南平的东南部, 福州地区的西部等减少趋势非常明显, 趋势系数低于-0.60, 而其余地区则呈现弱的减少趋势, 局部还有略增加的趋势。值得注意的是福建大雾日数最多的闽西北地区, 即南平西部及三明西部, 其浓雾变化趋势不显著, 虽然其大雾日数减少明显, 但浓雾日数则并没减少太多, 反而局部地区还略增加, 这与文献[1]所得的的结论是一致的。这可能是由于浓雾的出现受地形环境的影响非常大之故。龙岩西部仍表现为较强的增加趋势。

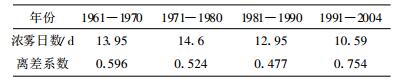

研究各年代浓雾的平均值与离差系数 (即相对标准差) 可以看出 (表 1), 就福建全省平均而言, 浓雾日数最多的是20世纪70年代, 全省平均14.6 d, 其次是60年代, 90年代以后浓雾日数有所减少, 仅为10.59 d。但分析其离差系数, 20世纪90年代以后离差系数最大, 而80年代最小, 表明90年代浓雾日数虽然有所减少, 但其危害性有所增加, 同时可预报的难度也增加。

|

|

表 1 各年代福建全省平均浓雾日数及离差系数 Table 1 Variation of decadal dense fog days with its deviation coefficient in Fujian |

通过分析各个台站的情况可知, 对于沿海各地区而言, 其浓雾的离差系数与全省平均相似, 即20世纪80年代最小, 90年代最大, 60年代次大。而内陆的南平、三明、龙岩等地区各年代的离差系数基本变化不大, 表明各年代浓雾日数的变化不是很显著。

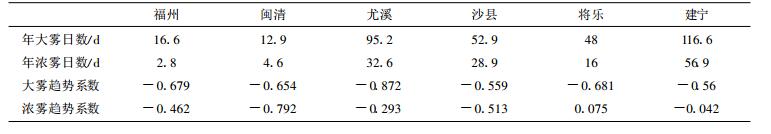

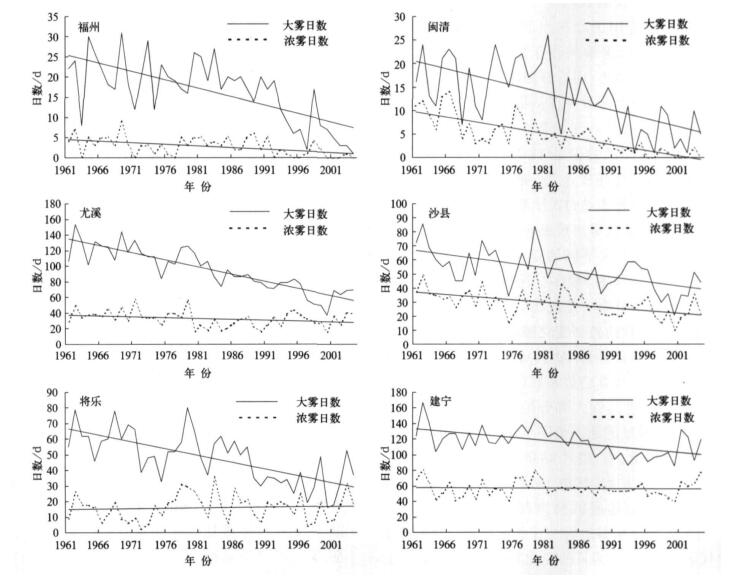

3.3 代表站大雾及浓雾日数趋势变化及季节变化雾的出现对交通的影响较大, 福建的西出口———京福高速是一条由东向西贯穿福建中部的高速公路, 它是全省受雾影响最大的公路, 沿途要经过福建大雾最多的地区。选取沿线的6个代表站来分析报的难度也增加。年雾日及浓雾日的变化特征, 这6个站为福州、闽清、尤溪、沙县、将乐、建宁。它们的年雾日及浓雾日的趋势系数见表 2。

|

|

表 2 福建6个站年大雾日数、浓雾日数及其变化的趋势系数 Table 2 The number of fog and dense fog doys and its tendency coefficient for representative stations in Fujian |

由表 2可以看出, 福州和闽清位于沿海丘陵地带, 雾日数较少, 其年大雾日数仅十几天, 浓雾日数更少, 分别为2.8 d和4.6 d。由图 5可看出, 其大雾和浓雾的负趋势均非常显著, 表明雾日数呈现明显的减少趋势。两地大雾日数均从20世纪80年代中期开始急剧减少, 对于浓雾日数, 福州的年代际特点不明显, 而闽清从80年代初期开始就呈现明显的减少趋势。尤溪、沙县、将乐、建宁位于内陆山区, 其年大雾日数及浓雾日数均较多, 这几个站大雾日数也呈现显著的减少趋势, 但浓雾日数除沙县减少趋势较显著外, 其余3个站则并没有太明显的变化, 尤溪为略减少趋势, 而将乐和建宁没有变化。这几个站雾日数也是从80年代中期左右开始急剧减少。浓雾并没有表现出如此明显的年代际特征。

|

|

| 图 5. 6个站1961—2004年逐年年大雾日数、浓雾日数及趋势变化图 Fig 5. The number of fog and dense fog day s and its tendency coefficient for six stations from 1961 to 2004 | |

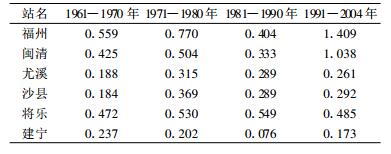

从上面的分析可知, 这6个站的大雾日数均呈明显的偏少趋势, 但浓雾日数的变化趋势则不很明显, 因此再来研究这几个站各年代浓雾的离差系数 (表 3), 其中福州、闽清这两个沿海台站离差系数最大的是20世纪90年代以后, 最小的是80年代, 表明90年代以后浓雾日数的气候变率增大。而内陆这4个站的离差系数各个年代没有明显的变化。

|

|

表 3 福建6个代表站各个年代浓雾日数的离差系数 Table 3 Decadal deviation coefficient of dense fog days for six stations in Fujian |

由于浓雾出现的成因一般都是辐射雾, 因此对于内陆山区来说10月至次年2月出现的机率最大, 闽清、尤溪、沙县、将乐从当年的10月浓雾开始增多, 至12月达到最多, 而后开始减少, 到次年的3月以后出现的次数就非常少了。而建宁是福建省浓雾最多的地区, 它从9月开始至次年4月浓雾日数均很多, 其出现最多的月份是11月, 其次是10月, 这两个月中平均每月有三分之一的时间出现浓雾。福州是沿海地区的代表站, 12月至次年4月是该区浓雾的多发季节, 而浓雾出现最多的月份是3月, 其次是2月, 与内陆山区不同的是10—12月浓雾日很少, 而早春季 (3—4月) 较多。这对于交通运输的季节性雾灾的防范具有一定的指导意义。

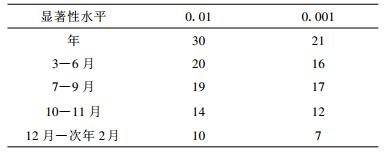

3.4 各季雾日数的趋势变化特征对于各季而言, 同样对50个台站各季雾日数的时间序列逐站地计算趋势系数 (图略)。3—6月福建全省大部分地区的趋势系数为负趋势, 负趋势明显的地区范围与年的差不多, 也是位于福建省的中部, 有20个站负趋势系数超过0.01的显著性水平 (表 4), 其中16个站超过0.001的显著性水平。而福建省的西南部 (即龙岩地区的西部)、南平的西北部等地有一定的正趋势。从选取的6个代表站4—6月雾日的变化特征来看 (图略), 这6个站雾日的趋势系数分别为福州-0.58、闽清-0.04、尤溪-0.84、沙县-0.62、将乐-0.61、建宁-0.47, 其雾日的变化趋势与年变化相当一致, 除闽清外均表现为显著的减少趋势。

|

|

表 4 福建年及不同时段负趋势系数通过0.01和0.001显著性水平检验的站数 Table 4 The number of stations for annual and different periods negative tendency coefficient exceeding the test of 0.01 and 0.001 level in Fujian |

7—9月全省大部分地区的趋势系数仍为负趋势, 其中负趋势明显的地区主要位于三明大部及南平南部, 17个站显著性水平超过0.001。而龙岩的西南部仍为较明显的正趋势。

10—11月全省大部分地区仍以负趋势为主, 但负的趋势中心移至龙岩地区东部, 负趋势的强度没有夏季及春季强, 有12个站超过0.001的显著性水平。龙岩地区西部及闽东的东北部为正趋势。

12月至次年2月全省大部分地区仍以负趋势为主, 负趋势明显的地区位于福建省中部, 冬季雾日数的减少趋势不如其他各季, 而闽北的西部及龙岩的西部地区则仍维持略增加的趋势。

从各季的雾日趋势变化可看出, 雾日减少最明显的季节是4—6月和7—9月, 而12月至次年2月和10—11月省内大部分地区雾日的减少趋势不是很显著。这主要是由于秋冬季大多数地区浓雾没有明显的减少趋势。

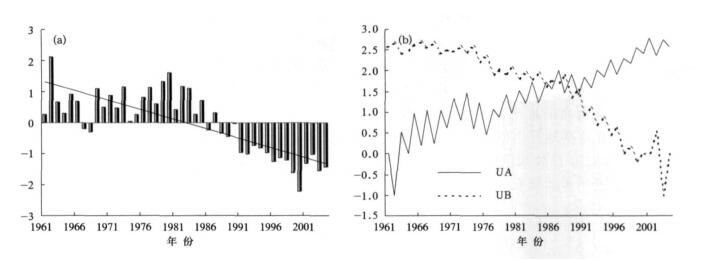

4 雾日数的年代际变化对50个气象站1961—2004年逐年的年雾日数原始场进行EOF展开, 第一特征向量的累积方差贡献为96.2%, 反映了福建全省雾日数变化特征, 因此用第一时间函数来研究全省雾日的年代际变化, 对第一时间函数进行标准化处理 (图 6a), 由图 6a可以看出, 全省年雾日数表现为非常明显的年代际特征, 雾日数呈现明显的减少趋势, 并且转折点非常明显, 1987年以后福建省雾日数进入明显的偏少期, 其中2000年最少。1987年以前福建省雾日除3年 (1967、1968、1987年) 略偏少外, 其余年份均偏多, 雾日最多的年份是1962年。

|

|

| 图 6. 福建省雾日数EOF展开第一时间函数标准化趋势 (a) 及Mann-Kendall检验曲线 (b) Fig 6. The standard time coefficient of EOF1(a) and its Mann-Kendall test (b) for fog days in Fujian | |

为了进一步确定其突变点, 采用Mann-Kendall法对年雾日第一时间函数进行计算, 检测得到20世纪80年代中期为非常明显的突变点 (图 6b)。

4—6月、7—9月雾日数与年的变化特征非常一致, 4—6月从1989年始, 7—9月从1988年始至2004年每年的雾日数均明显偏少, 而这之前4—6月仅有4年, 7—9月仅有2年为略偏少的年份, 其余年份雾日数均明显偏多; 10—11月从1986年开始, 12月至次年2月从1988年开始雾日数也偏少, 但没有其他月份明显, 期间有2~3年略偏多的年份。通过Mann-Kendall检验可知, 不同季节雾日变化的突变点均为20世纪80年代中期前后。

5 雾日数变化的可能因素分析20世纪80年代中期以后雾日明显减少的可能原因, 如文献[1, 15]中所指出, 一是城市扩大, 工矿企业发展; 二是森林覆盖率下降, 前者导致气温升高, 后者使空气湿度减少。而福建省雾日数减少最明显的地区就是在内陆的山区。

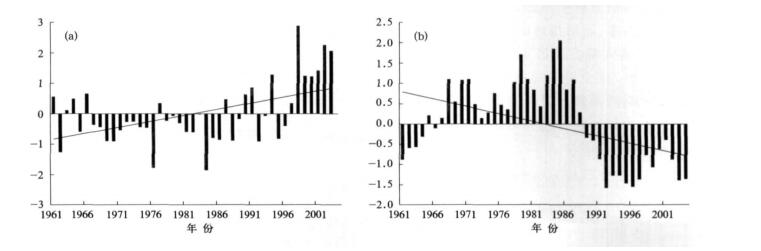

为此研究福建省40多年来气温及相对湿度的年代际变化特征, 同样对原始气温场及相对湿度场进行EOF展开, 分别对其第一时间函数标准化数据进行分析, 从图 7a中可看出, 全省平均气温表现为非常明显的上升趋势, 20世纪80年代中期之前气温偏低, 而80年代中期之后气温开始偏高, 尤其是1997年以后每年的气温都偏高许多。年平均气温的变化特征与年雾日数的变化较为相似, 两者呈负相关关系, 相关系数为-0.551, 超过0.001的显著性水平。

|

|

| 图 7. 福建省年平均气温 (a) 及年平均相对湿度 (b) EOF展开第一时间函数标准化数据及趋势 Fig 7. The standard time coefficient of EOF1 and its tendency for mean temperature (a) and mean relative humidity (b) in Fujian | |

对于相对湿度而言, 从图 7b中可看出, 相对湿度的变化趋势为明显的偏小趋势, 且变化的年代际特点也很明显, 20世纪60年代初相对湿度偏低, 60年代中期以后相对湿度明显偏高, 而到了1988年以后, 每年都明显偏低。与雾日数的变化趋势较一致, 两者呈正相关, 相关系数为0.664, 同样也超过了0.001的显著性水平。

此外, 由文献[15]可知, 福建省森林覆盖率在20世纪70年代末自80年代末呈明显的下降趋势, 1978年全省森林资源总蓄积量为4.30×108 m3, 1983年降为3.96×108 m3, 而1985年降为3.70×108 m3, 1987年更降到了3.58×108 m3, 下降的速度相当惊人, 虽然自1989年以后开始进行人工造林, 但这些林木中幼林较多, 成熟林较少。福建省的内陆地区是森林覆盖最高的地区, 因此森林资源的减少主要也是集中在这些地区。但由于这方面的资料不够完全, 因此其对雾日数减少的定量化的分析结果还有待于以后进一步的研究。

6 小结1) 福建省雾日数较多的地区集中在中部及西北部地区, 南平的西部、三明的西北部、三明的尤溪及宁德的屏南等地平均年雾日数超过80 d, 而三明的建宁, 南平的建阳、邵武一带, 平均年雾日数超过100 d。沿海及南部地区是雾日较少的地区, 年雾日数在20 d以下。浓雾的多发区也位于西北部地区, 其平均年浓雾日数达20 d以上。这些地区年浓雾日数占大雾天数的30%以上。

2) 3—6月是全年大雾日数最多的时段, 其次是12月至次年2月, 7—9月最少。沿海地区雾日最多的季节是在3—6月, 而内陆地区雾日最多的季节是在12月至次年2月及10—11月。3月是全省雾日最多的月份, 其次是4月, 7—8月雾日数最少。浓雾出现最多的季节对于内陆山区10—11月及12月至次年2月最多, 而沿海地区则是1—3月最多。

3) 福建全省大部分地区40多年的年雾日数呈明显的减少趋势, 减少最明显的地区位于福建省的中部地区及三明的西部。对于各季而言表现均与年变化差不多。浓雾的减少趋势不如大雾显著。

4) 福建全省年及不同季节雾日数均表现为非常明显的年代际特征, 转折点均在20世纪80年代中后期。年雾日数80年代中期以后全省进入明显的偏少期, 1988年以前全省雾日除3年略偏少外, 其余年份均偏多。

5) 年雾日数的年代际变化特征与年平均气温的变化呈较明显的负相关关系, 两者负相关相当显著; 而与年平均相对湿度的变化呈明显的正相关关系。此外雾日数的变化可能还与森林覆盖率的变化有一定的关系。

| [1] | 刘小宁, 张洪政, 李庆祥, 等. 我国大雾的气候特征及变化初步解释. 应用气象学报, 2005, 16, (2): 220–230. |

| [2] | 李子华. 中国近40年来雾的研究. 气象学报, 2001, 59, (5): 617–624. |

| [3] | 张燕光. 华南沿海春季大雾的分析和预报. 气象, , 25, (2): 53–55. |

| [4] | 李昀英, 王汉杰. 台湾海峡地区雾形成的天气类型分析. 热带海洋, 2000, 19, (4): 65–70. |

| [5] | 邓雪娇, 吴兑, 叶燕翔. 南岭山地浓雾的物理特征. 热带气象学报, 2002, 18, (3): 227–236. |

| [6] | 黄玉仁, 黄玉生, 李子华, 等. 生态环境变化对雾的影响. 气象科学, 2000, 20, (2): 129–135. |

| [7] | Li Zihua, Z Limin, Z Qinghong, The physical structure of the winter fog in Chongqing metropolitan area and its formation process. Acta Meteor Sinica, 1994, 8, (3): 316–328. |

| [8] | 周自江, 朱燕君, 姚志国, 等. 四川盆地区域性浓雾序列及其年际和年代际变化. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 567–573. |

| [9] | 苏鸿明. 台湾海峡海雾的气候分析. 台湾海峡, 1998, 17, (1): 25–28. |

| [10] | 顾骏强, 施能, 薛根元. 近40年浙江省降水量、雨日的气候变化. 应用气象学报, 2002, 13, (3): 322–329. |

| [11] | 任国玉, 吴虹, 陈正洪. 我国降水变化趋势的空间特征. 应用气象学报, 2000, 11, (3): 323–330. |

| [12] | 施能. 气象科研与预报中的多元分析方法. 北京: 气象出版社, 2002. |

| [13] | 黄嘉佑. 气象统计分析与预报方法. 北京: 气象出版社, 2004. |

| [14] | 丁裕国, 江志红. 气象数据时间序列信号处理. 北京: 气象出版社, 1998. |

| [15] | 鹿世瑾. 福建气候. 北京: 气象出版社, 1999. |

2007, 18 (4): 497-505

2007, 18 (4): 497-505