关于沙尘暴的成因已有较多的研究[1-4], 一般认为沙尘暴的发生至少要具备3个基本条件:大风 (动力条件)、地面丰富的沙尘源 (物质基础)、不稳定的空气状况 (局地热力条件)。但对于不同区域而言, 这3个基本条件的相对重要性不同。只有了解沙尘暴发生的限制因素, 才能更有效地进行人为调节。塔克拉玛干沙漠地处欧亚大陆腹地的塔里木盆地中, 面积33.76×104km2, 是世界第2大流动沙漠。沙漠区域气候极度干燥, 风沙活动非常活跃, 沙尘暴频繁发生, 并对当地工农业生产造成极大危害。以前由于交通限制, 该区域沙尘暴研究多局限于沙漠边缘地区[5-11], 而沙漠腹地的相关研究极少, 至于沙漠腹地沙尘暴的成因研究更鲜见报道。本文基于塔中气象站多年的气象资料, 对塔克拉玛干沙漠腹地沙尘暴的成因作初步探讨, 以期完善塔里木盆地沙尘暴的研究, 并为沙尘暴防治提供理论依据。

塔中位于塔克拉玛干沙漠腹地, 风沙环境具有以下特征:风沙活动频繁, 风力强劲。年起沙风 (6.0 m/s, 地面10 m高的风速) 达500次以上, 年平均风速2.5 m/s, 最大瞬时风速达到20.0 m/s, 风沙活动指数①达到8000以上, 年起沙风向以ENE, NE, NNE和E风向组合为主; 植被稀少, 沙源丰富, 绝大部分地面裸露, 只在垄间地有零星的柽柳灌丛和芦苇分布, 主要为流动风沙土, 地表沙物质机械组成以细沙和极细沙 (粒径为0.1~0.05 mm) 为主[12]; 风沙地貌独特。地表发育高大复合型纵向沙垄, 沙垄呈东北—西南走向[12], 沙垄高30~70 m, 沙垄上覆次级沙丘链高5~15 m; 垄间地宽1~3 km, 分布有新月形沙丘、沙丘链和线性沙垄[13]。

1 资料来源和处理方法塔中气象站 (39°00′N, 83°40′E) 位于塔中四联合站北, 海拔1099.3 m。风速感应器距地面高度10.0 m。利用塔中气象站1997—2002年的气象资料, 记录月气象报表中的沙尘暴发生日数和每次沙尘暴的起止时间, 从24 h自记风速风向资料中查找沙尘暴发生期间的风速和风向, 最后统计每年、每月的沙尘暴发生日数和沙尘暴持续时数。统计气象资料中的月平均风速、月大风日数、月平均温度、月潜在蒸发总量、月降水日数、降水总量, 从中分析沙尘暴的形成条件。

2 塔中沙尘暴的基本特征通过对塔里木盆地沙尘暴卫星云图特征的分析, 按照沙尘暴形成的动力条件, 徐希慧将塔里木盆地的沙尘暴分为5种类型:冷空气入侵翻山下沉型、冷空气东灌型、冷空气西方入侵型、翻山与东灌结合型和抽气筒效应型[6]。笔者通过对塔中地区1997—2002年各次沙尘暴发生时的主导风向的分类, 发现与塔里木盆地其他区域相同, 塔中地区的沙尘暴也可分成这5种类型。其中, 以冷空气东灌型发生频率最高, 为44次, 占50.00%;其次为冷空气入侵翻山下沉型, 为32次, 占36.36%;冷空气西方入侵型和抽气筒效应型发生频率相近, 分别为6.82%和6.68%;翻山和东灌结合型发生频率最少, 仅1次, 占1.14%。

1997—2002年, 塔中共发生沙尘暴88次, 年平均16.83 d, 沙尘暴的总持续时间为306.61 h, 年平均为51.10 h。各次沙尘暴的持续时间差别非常悬殊, 最短只有几分钟, 最长可达29 h, 一般出现在1个气象记录日中, 个别大型沙尘暴能够连续或断续出现在2个气象记录日中。沙尘暴发生时, 风速一般都超过8 m/s, 经常在10~13 m/s, 最大可达到18 m/s。一般认为塔克拉玛干沙漠沙尘暴的起沙尘临界风速为8.0 m/s (距地表10 m, 10 min平均风速)。

春季 (3—5月) 和夏季 (6—8月) 塔中沙尘暴发生最频繁, 秋季 (9—11月) 很少发生, 冬季 (12月—翌年2月) 几乎不发生。塔中沙尘暴发生在3—9月的占全年90%~100%, 发生在4—7月的占全年65%~100%。在这6年中, 10月—翌年2月都没有沙尘暴发生 (除1997年11月外)。

3 沙尘暴发生条件分析 3.1 沙尘源丰富程度沙尘源丰富程度取决于地表植被覆盖程度、土壤母质的机械组成和土壤水分状况等条件。风沙物理学研究表明, 沙粒在气流中以悬移、跃移、蠕移3种方式运动。粗沙、极粗沙以蠕移为主, 粒径为0.05~0.5 mm范围内的中沙、细沙、极细沙都可以跃移 (粒径为0.1~0.15 mm的细沙最易跃移), 极细沙、粉沙 (粒径 < 0.1 mm) 以悬移方式为主, 特别是粒径 < 0.05 mm的粉沙和粘土可以长距离飘移, 在高空中保留较长的时间[14]。沙漠腹地植被极为稀少, 绝大部分地面为裸露的流沙, 只有在垄间地有零星的红柳灌丛和芦苇分布。土壤类型简单, 主要为流动风沙土, 土体干燥、结构松散, 表层裸露呈流动状态。沙物质机械组成以细沙和极细沙 (0.1~0.05 mm) 为主[12] (占90%以上), 极细沙含量达45%以上, 粉沙含量3%以上。因此, 塔中区域沙尘源极为丰富, 为沙尘暴发生提供了必要条件。

地表土壤湿润程度是通过影响沙粒之间的结合力进而改变起沙风速的。因此降水是影响沙源的重要条件。在干旱、半干旱地区, 土壤干燥月份是沙尘暴发生高频期, 土壤湿润程度大的月份是沙尘暴发生低频期, 土壤湿润指数是沙尘暴发生的负相关因子[1, 15]。

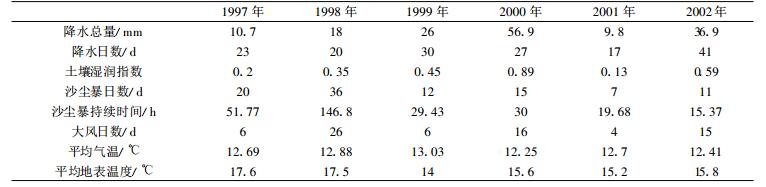

塔中地区气候干燥、降水稀少 (年均降水量仅为11.05 mm), 而蒸发旺盛 (年均蒸发量为3638.6 mm)。因此土体极为干燥, 土壤水分含量不足0.5%。本文采用Thornthwaite降水-蒸发指数 (月降水量与同期潜在蒸发量比值的10倍[1, 16]) 来度量土壤湿润程度。1997—2002年, 在有沙尘暴发生的月份中, 沙尘暴日数与土壤湿润指数 (无降水月份降水量为0) 的变化如图 1。

|

|

| 图 1. 1997—2002年塔中土壤湿润指数与沙尘暴日数的关系 Fig 1. The relationship between the index of soil humidity and the number of sandstorm days from 1997 to 2002 in Tazhong | |

由图 1可见, 各沙尘暴发生月份的土壤湿润指数都小于0.4, 土壤湿润指数曲线和沙尘暴日数的曲线波动趋势基本同步, 湿润指数越大, 沙尘暴日数越大, 反之亦然。这与某些研究结论[1, 15]完全相反, 其原因是塔克拉玛干沙漠腹地异常干旱, 降水稀少, 潜在蒸发总量远大于降水量, 每次降水天气过程的累积降水量非常少, 不足以改变地表的湿润状况以及相应的力学结构。因此, 沙漠腹地降水对起沙尘而言基本属于无效降水, 不影响沙源的丰富度; 对于该区域而言, 土壤湿润指数没有实际意义, 一定程度上是天气过程的标志。

1997—2002年塔中年降水量和土壤湿润指数均呈增加趋势, 而沙尘暴日数则呈减少趋势 (表 1), 这似乎与上述结论相悖。这可能与全球气候变化导致的天气过程变化有关。塔克拉玛干沙漠一直与全球的气候冷暖干湿变化同步[17], 20世纪90年代, 塔中区域降水增加即为气候变暖、变湿的反应。全球气候变化可能导致了冷空气东灌和入侵翻山下沉这两类天气过程 (降水少) 发生频次减少, 而冷空气西方入侵型的天气过程 (降水较显著) 发生频次增加。虽然与冷空气西方入侵型的天气过程相伴随的大风有可能诱发沙尘暴发生, 但这类天气过程仅占所有天气过程的7%, 而且降水量增加也很小, 不足以改变总体情况, 它对年际沙尘暴减少的贡献率不大; 而塔克拉玛干沙漠腹地以冷空气东灌和入侵翻山下沉这两类天气过程为主 (80%以上), 因此沙尘暴减少的真正原因应是这类天气过程的减少。

|

|

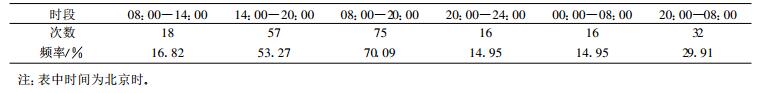

表 1 1997—2002年塔中主要气象要素的变化 Table 1 Changes of main meteorological factors from 1997 to 2002 in Tazhong area |

3.2 风动力条件

1997—2002年, 在有沙尘暴发生的34个月中, 月平均风速为1.0~2.0 m/s有1个月, 2.0~3.0 m/s有13个月, 平均风速≥3.0 m/s有20个月。在无沙尘暴发生的35个月中, 月平均风速 < 2.0 m/s有25个月, 占71.43%, 而月平均风速≥2.0 m/s和平均风速≥3.0 m/s的月份仅有10个月和3个月, 分别占28.57%和8.57%。可见, 月平均风速越大, 沙尘暴越易发生。但月平均风速和月沙尘暴日数只呈极弱的正相关 (R2=0.02), 在1997, 2000, 2002年年最大风速和年最大沙尘暴日数所在月份一致 (图 2), 而在1998, 1999, 2001年不一致, 同时年最小风速所在的月份也并不对应最小的沙尘暴日数。因此, 沙尘暴的发生与风速呈正相关, 这与前人的研究结论一致[1], 但相关性并不高, 表明沙尘暴的形成还与其他因素有关。

|

|

| 图 2. 1997—2002年塔中月平均风速和沙尘暴日数的关系 Fig 2. The relationship between monthly mean wind speed and the number of sandstorm days from 1997 to 2002 in Tazhong | |

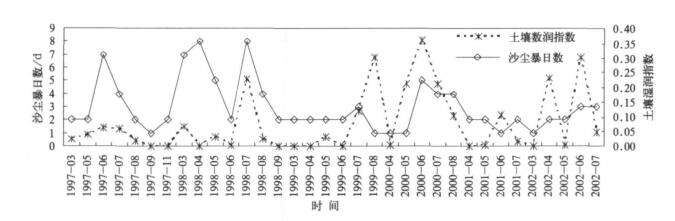

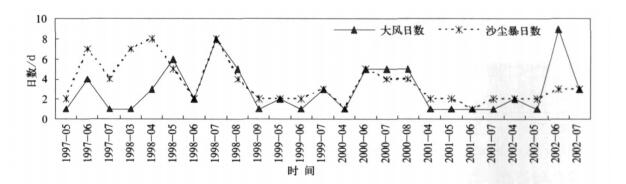

在有大风 (平均风速17.2~20.7 m/s) 发生的27个月中, 25个月有沙尘暴出现, 占92.59%, 因此在很大程度上, 大风与沙尘暴的发生密切相关。在沙尘暴和大风都出现的25个月中 (图 3), 月大风日数与沙尘暴日数变化趋势相同, 甚至在有的月份中大风日数和沙尘暴日数相同。从年际变化来看, 1997—2002年, 年大风日数和沙尘暴日数的变化趋势也相同, 都呈下降趋势 (表 1)。

|

|

| 图 3. 1997—2002年塔中月大风日数与沙尘暴日数的关系 Fig 3. The relationship between monthly days of strong wine and sandstorm from 1997 to 2002 in Tazhong | |

在有沙尘暴发生的34个月中, 仅有25个月中有大风出现, 占73.53%, 年大风日数和沙尘暴日数只呈弱线性正相关 (R2=0.26)。对6年中所有沙尘暴发生时的风速统计发现, 夏季沙尘暴可以在6~7 m/s的风速下发生, 而在冬季, 尽管有大于8.0 m/s的风速出现, 却没有沙尘暴发生。因此风力是沙尘暴发生的重要影响因素, 但不是唯一因素。

3.3 空气稳定度 3.3.1 局地热力条件温度是近地表空气稳定程度的重要指标。塔克拉玛干沙漠腹地气温高, 年平均气温12.4 ℃, 一年中最热月份为7月, 月平均气温28.2 ℃, 最冷月为12月, 月平均气温-8.1 ℃, 极端最高气温45.6 ℃, 极端最低气温-22.2 ℃。

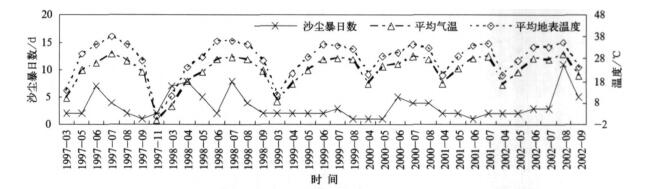

在有沙尘暴发生的34个月中, 各月的沙尘暴日数都随月平均气温和地表温度而明显变化 (图 4)。每年气温和地表温度都呈明显的周期性变化, 最大值都出现在夏季。春季和夏季沙尘暴发生最频繁, 每年沙尘暴最多日数也都基本出现在夏季 (2001年除外), 沙尘暴最多日数与最高温度所在的月份并不完全一致 (2002年一致), 时间或超前或滞后; 秋季很少发生, 冬季几乎不发生。在各年份有沙尘暴发生的月份中, 3月、4月和11月的温度最低, 沙尘暴日数的最小值也都在这些月份中 (1998年除外)。

|

|

| 图 4. 1997—2002年塔中沙尘暴日数和月平均气温、地温变化 Fig 4. Variations of sandstorm days number, monthly mean air temperature and ground surface temperature from 1997 to 2002 in Tazhong | |

6年中, 春季和夏季塔中沙尘暴的发生频率大小关系不一致 (1998年和2001年春季大于夏季, 1997年、2000年和2002年夏季大于春季, 1999年春夏相等), 但6年平均夏季大于春季。总之夏季沙尘暴的发生频率高于春季, 个别年份也有例外。但塔里木盆地周边地区不同于沙漠腹地, 春季沙尘暴的发生频率高于夏季[5, 18]。这可能是由于沙漠腹地植被稀疏、以流沙为主, 沙物质比热小, 升温迅速, 而夏季太阳辐射最强, 其相对于沙漠周边地区来说是局地的热低压中心, 与沙漠周边热力交换强烈, 导致大气不稳定性。可见, 局地热力条件可引起近地表空气稳定度变化, 并诱发沙尘暴发生。

表 2中可以发现, 在一天内, 沙尘暴在不同时段的发生频次也不同, 主要在发生温度较高的白昼 (70.09%), 夜间较少 (29.91%), 而白昼中、下午和傍晚 (53.27%) 大于午前 (16. 82%), 凌晨前后基本相同。

|

|

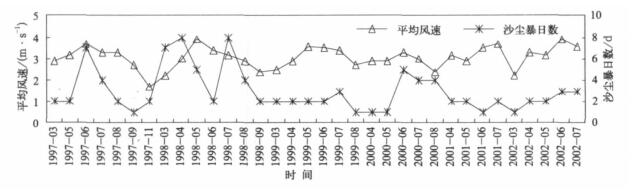

表 2 1997—2002年塔中沙尘暴出现总次数和频率的日变化 Table 2 Daily variation of total times and frequency of sandstorm occurred from 1997 to 2002 in Tazhong |

1997—2002年, 塔中年平均气温趋于增加 (表 1), 与全疆温度变化的趋势一致, 但沙尘暴发生次数却呈减少趋势 (表 1), 年平均气温的增加是气候变暖、变湿的表现[11, 17]。年平均地表温度却与沙尘暴的变化趋势一致 (表 1), 这可能与降水增加引起蒸发潜热损失有关。但气象学家预测, 伴随全球持续升温, 塔克拉玛干沙漠等内陆地区将来的降水增加不大, 温度升高将使地表蒸发加大, 土壤进一步干燥, 沙尘暴也将随温度升高而增加[11]。

3.3.2 天气过程天气过程往往带来温度、风速等气象因子的变化。在沙漠腹地, 降水是天气过程的重要标志。前人对降水与沙尘暴的关系结论不一。He等发现, 塔中一井气象站 (临时气象站1989—1990年) 和满西一井气象站 (临时气象站1988年) 6月、7月的沙尘暴持续时间较短 (低于5月、8月), 认为是6月、7月较多降水造成的[5], 即降水对沙尘暴发生有抑制作用; 而薛红等研究发现, 塔中地区的降水与沙尘暴日数呈正相关, 认为降水是沙尘暴发生的促发因素[19]。

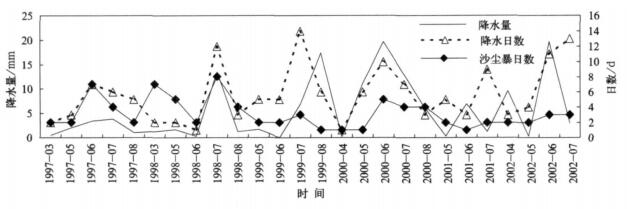

本研究分析表明, 在1997—2002年有沙尘暴发生的34个月中, 28个月有降水, 占82.35%;在有降水的33个月中, 25个月有沙尘暴发生, 占75.76%。在沙尘暴、降水都有发生的28个月中 (图 5), 最大降水量和最大沙尘暴日数都出现在6月、7月、8月, 最大降水日数都出现在6月、7月, 最大沙尘暴持续时数也都出现在5月、6月、7月 (1998年为3月)。可见, 一年中, 沙尘暴、降水的发生具有同时性。此外, 一年中月降水日数、月沙尘暴日数 (2002年除外) 的最大值都出现在同一月份, 降水量与沙尘暴持续时数的最小值也出现在相同的月份中。可见, 降水与沙尘暴的发生在时间上密切相关, 表面上看降水在一定程度上促进了沙尘暴发生, 其实质仍然是产生降水的天气系统所带来的大风天气的结果。

|

|

| 图 5. 1997—2002年塔中降水与沙尘暴发生的关系 Fig 5. The relationship between precipitation and sandstorm occurence from 1997 to 2002 in Tazhong | |

此外, 研究年份中降水量最大月份沙尘暴持续时数并不最大, 而是相对较低的值。因此, 大的降水量确实在一定程度上可抑制沙尘暴的发生。

1997—2002年年降水量呈增加趋势, 而沙尘暴日数和持续时数都呈现下降趋势 (表 1)。塔克拉玛干沙漠降水增加反映了全球气候变化[17]。但降水量的增加不足以影响沙面的湿润状况, 并抑制沙尘暴的发生。笔者认为, 沙尘暴减少可能与全球气候变暖后干冷空气活动减少有关。

因此, 与以前学者的观点之间并不矛盾, 只是由于研究者选用的指标不同。降水日数代表了天气过程的频繁程度, 与沙尘暴日数呈正相关; 当降水量很少时, 降水天气过程能够促进沙尘暴的发生, 降水量与沙尘暴持续时数呈正比; 但偶发的大降水量确实能够一定程度改变沙漠地表的水分状况, 抑制沙尘暴的发生。

4 小结在塔克拉玛干沙漠腹地, 植被稀疏、降水稀少, 沙尘源丰富。沙尘源不是沙尘暴发生的限制因素。风动力是沙尘暴发生的主要影响因素, 沙尘暴发生时一般都伴随着大风。局地热力条件与沙尘暴发生密切相关, 夏季和午后大气层结不稳定, 沙尘暴容易发生。天气过程也是沙尘暴发生的重要条件, 天气过程是通过增加风动力和空气不稳定性而引起沙尘暴发生的。

在塔克拉玛干沙漠腹地气候异常干旱, 降水稀少, 蒸发旺盛, 极为有限的降水并不能改变地表土壤的湿润状况, 不能通过改变沙尘源而抑制沙尘暴的发生; 相反, 降水是代表沙漠腹地天气过程的重要指标, 在统计学上表现为降水与沙尘暴发生呈正相关。

在研究时间段内, 年际间气温、降水都呈增加趋势, 但沙尘暴日数并不增加, 反而减少。这并不与以上关于气温、降水与沙尘暴发生关系的论述相悖。这可能与全球气候变化有关。全球气候变化可能导致了冷空气东灌和入侵翻山下沉这两类主要天气过程发生频次减少, 而冷空气西方入侵型的天气过程 (降水较显著) 发生频次增加。冷空气西方入侵型的天气过程发生频率较低, 虽然在研究时段内其发生频率相对增加, 但引起的降水量增加也很小, 不足以改变总体情况, 对沙尘暴减少的贡献率不大。

| [1] | 黄富祥, 张新时, 徐永福. 毛乌素沙地气候因素对沙尘暴频率影响作用的模拟研究. 生态学报, 2001, 21, (12): 1875–1884. |

| [2] | Mc Tainsh G H, Lynch A W, Tews E K, Climatic controls upon dust storm occurrence in eastern Australia. Journal of Arid Environments, 1998, 39: 457–466. DOI:10.1006/jare.1997.0373 |

| [3] | 王炜, 方宗义. 沙尘暴天气及其研究进展综述. 应用气象学报, 2004, 15, (3): 366–381. |

| [4] | 田育红, 纪中奎, 刘鸿雁. 内蒙古高原中部主要气候因子及地表覆盖对沙尘暴影响分析. 应用气象学报, 2005, 16, (3): 476–483. |

| [5] | He Qing, Zhao Jingfeng, Nagashima Hideki, The distribution of sandstorms in Taklimkan desert. Journal of Arid Land Studies, 1996, 5: 185–193. |

| [6] | 徐希慧. 塔里木盆地沙尘暴卫星云图特征分析. 甘肃气象, 1997, 15, (2): 1–3. |

| [7] | 陈勇航, 向鸣, 吕新生, 等. 塔克拉玛干沙漠腹地盛夏十场沙尘暴综合分析与预报探讨. 新疆气象, 1999, 22, (1): 9–12. |

| [8] | 康淑娟, 何青, 桑长青, 等. 塔克拉玛干沙漠腹地盛夏沙尘暴天气卫星云图分析. 新疆气象, 1999, 22, (2): 22–32. |

| [9] | 李虎, 李霞, 肖继东, 等. 塔克拉玛干沙漠腹地沙尘暴的遥感监测. 新疆农业大学学报, 1999, 22, (3): 219–223. |

| [10] | 沙拉买提. 塔里木盆地沙尘暴的历时分布特征. 干旱区研究, 1996, 13, (3): 21–27. |

| [11] | 崔彩霞. 新疆近40年气候变化与沙尘暴趋势分析. 气象, 2001, 27, (12): 38–41. |

| [12] | 王训明, 董治宝, 陈广庭. 塔克拉玛干沙漠中部部分地区风沙环境特征. 中国沙漠, 2001, 21, (1): 56–61. |

| [13] | 雷加强. 塔里木沙漠公路风沙危害及其防治研究. 兰州: 中国科学院寒区旱区环境工程研究所, 2003. |

| [14] | 夏训诚, 杨根生. 中国西北地区的沙尘暴灾害及其防治. 北京: 中国环境科学出版社, 1996: 8-28. |

| [15] | 肖嗣荣, 刘学锋, 刘芳圆. 河北省沙尘暴时空分布特征及其防治对策研究. 地理学与国土研究, 2000, 16, (3): 21–26. |

| [16] | Thornthwaite C W, The climates of North America according to a new classification. Geographical Review, 1931, 21: 633–655. DOI:10.2307/209372 |

| [17] | 任振球. 塔克拉玛干地区干湿波动与全球温度变化关系探讨. 中国沙漠, 1994, 14, (2): 1–8. |

| [18] | 王旭, 马禹, 陈洪武, 等. 南疆沙尘暴气候特征分析. 中国沙漠, 2003, 23, (2): 147–151. |

| [19] | 薛红, 胡列群, 王旭. 塔中地区沙尘暴天气气候学分析. 新疆气象, 1999, 22, (3): 13–15. |

2007, 18 (4): 490-496

2007, 18 (4): 490-496