2. 湖南省气象局, 长沙 410007;

3. 娄底市气象台, 娄底 417100

2. Hunan Provincial Meteorological Burean, Changsha 410007;

3. Loudi Meteorological Burean, Loudi 417100

近年来, 由于多普勒天气雷达等非常规资料的大量获取和中尺度数值模式的广泛应用, 利用多普勒天气雷达资料和模式高时空分辨率的输出结果, 已有可能分析出目前常规观测资料难以获取的中小尺度系统的空间结构及其发生发展过程, 这些研究有利于不断加深对暴雨过程的认识以及对暴雨中小尺度对流系统发生机理、空间结构的了解。目前国内已多方面开展了对中尺度暴雨形成机理的研究工作, 开拓了广泛的研究领域。闫敬华等通过数值模拟及湿位涡分析揭示了华南β-中尺度暴雨系统发展的3个影响因子[1]; 倪允琪等根据最新的梅雨锋暴雨研究成果揭示了β-中尺度强对流系统的三维结构[2]。陈明轩等利用新一代天气雷达回波资料和一个雷暴单体识别、追踪和分析算法, 分析了2004年7月10日下午造成北京局地短时强降水的雷暴特征, 揭示了在偏南暖湿气流中发展加强的β-中尺度对流超级复合体是造成强降水的直接影响系统[3]; 方宗义等利用多种气象卫星遥感资料及加工产品, 对2003年7月3日皖北的暴雨过程进行了中尺度分析, 结果证实在梅雨锋切变线云带上有11个水平范围约100 km, 生命史约5 h的β-中尺度对流云团生成并发展[4]; 廖移山等通过AREM中尺度暴雨数值预报模式, 对2003年6月29—30日发生在淮河流域的一次大暴雨过程进行数值模拟分析, 研究表明强正涡度柱的发展导致了对流层低层β-中尺度低压和气旋的新生[5]; 周兵等应用实时加密观测降水资料, 结合多卫星微波反演的降水资料及高分辨NCEP/NCAR再分析资料, 揭示了2004年9月上旬渝北、川东发生的一次持续性大暴雨天气过程的次天气尺度环流特征[6]; 王建捷等通过对引发暴雨的β-中尺度强对流系统进行诊断, 揭示了β-中尺度强对流系统可能的流场结构[7]; 贝耐芳等通过对暴雨系统的中尺度分析指出, 一系列具有局地性和突发性的β-中尺度天气系统是强暴雨发生最直接的原因[8]; 陈丽芳等用MM5模式对1999年6月下旬持续性梅雨锋降水过程进行了全程四维同化数值模拟, 研究表明梅雨锋的低层特性呈现显著的中尺度扰动特征[9]; 隆霄等采用区域平均法得到的中尺度扰动特征很好地解释了β-中尺度对流云团的发展和演变[10]。但这些研究成果主要应用中尺度数值模式的输出结果或者侧重于中小尺度观测资料的诊断分析, 将两者有机结合的研究工作还十分有限, 而两者的结合更有助于基于观测事实, 揭示暴雨中尺度特征及演变规律, 也是今后中尺度暴雨机理研究的一个重要方向。本文旨在应用多普勒天气雷达产品等多种细网格观测资料结合中尺度数值模式输出结果对2003年7月发生在湖南省西北部的一次特大致洪暴雨过程进行分析, 进一步揭示梅雨锋暴雨中尺度对流系统发生发展的触发机制及其空间结构特征, 为改进暴雨预报提供有益的新思路。

1 环流背景分析 1.1 过程概况从2003年7月7日开始, 湘西北地区出现持续3 d的大暴雨到特大暴雨天气。降雨主要集中在澧水流域和沅水支流酉水流域, 包括张家界以及常德、湘西自治州、怀化北部的部分地区。7日08:00(北京时, 下同) 至11日08:00, 全省降雨站数201站 (包括水文站), 其中累积雨量50~100 mm的有20站, 100~200 mm的有21站, 200 mm以上的有42站, 最大降雨为张家界永定站623.1 mm。暴雨中心湘西自治州永顺石堤西站、张家界永定站最大日降雨分别达到408 mm和455.5 mm, 均打破了1983年6月25—26日桑植降雨373.8 mm的湖南省日最大降雨量记录。

由于暴雨相对集中、强度大、范围广, 致使山洪爆发, 泥石流、山体滑坡相继发生, 大小溪河洪水猛涨。流贯湘西北和湘北、湖南四大水系之一的澧水河上游张家界段连续3 d出现大洪峰, 最大洪峰流量与1998年“7.23”洪峰流量持平。张家界、湘西自治州、常德、怀化、岳阳5个市州27个县 (市、区) 586个乡镇568.7万人遭受不同程度的洪涝灾害。澧水中下游及洞庭湖区的防汛形势骤然严峻, 常德市澧南垸蓄洪区于7月10日01:00被迫实施爆破分洪, 以减缓上游洪水带来的巨大压力。全省因灾死亡39人, 转移安置人员47万多人, 倒塌房屋4.98万间, 农作物受灾面积3. 537×105hm2, 因洪灾直接经济损失59亿元。

1.2 大尺度环流形势的演变7月上旬后期到旬末, 中高纬为两槽一脊形势, 在乌拉尔山与贝加尔湖之间为高压脊区, 其两侧为低压槽区。副热带高压从7月7日开始加强北抬西伸, 脊线位于25°N附近, 588 dagpm线北界在30°N以南, 沿副热带高压西北侧强盛的西南暖湿气流向湘西北输送了充沛的水汽和不稳定能量。位于贝加尔湖以东的低压槽的尾部延伸到江淮地区, 它所带来的偏西气流与西南暖湿气流之间构成一范围宽广的气流汇合区, 有利于梅雨锋的建立并维持。8日08:00的500 hPa图上, 青藏高原东部一低槽已东移至湘西北地区。同时, 由于副热带高压稳定, 中低层华东沿海为高压坝区, 低槽切变和地面锋面难以南压, 5—6日停留在湘中一带的中低层切变线随着副热带高压的增强北抬至湘北。此外, 从7日20:00开始, 在700 hPa, 850 hPa高空图上, 湘西北一直有一条宽且强的西南急流带, 8日08:00芷江和长沙西南急流突然增强, 分别达到22, 20 m·s-1, 在急流的左侧有西南低涡发展并沿江淮切变线移动, 这种形势一直稳定维持到10日20:00。可见, 切变线的稳定维持和切变线上扰动低涡的形成和发展正是造成此次强降水的重要天气系统。另外从地面形势分析来看, 7日17:00, 西南地区有低压形成, 23:00该低压东移至湘西北, 并有风切变出现。8日08:00, 随着高空槽后带下的小股冷空气进入低压槽内, 锋面在湘西北新生。10日20:00, 副热带高压继续西伸北抬, 588 dagpm线的北界达到34°N附近, 西南气流随之伸展到长江以北地区, 切变线和锋面也北抬至湖北境内, 湘西北的强降水过程结束。

1.3 暴雨中尺度雨团活动特征分析7月7—10日逐时雨量的加密观测资料, 发现湘西北地区存在3个明显的中尺度雨团活动 (1 h降水量≥10 mm, 且维持时间在2 h以上定义为1个中尺度雨团) [11]。研究中尺度雨团的活动规律可以从侧面揭示β-中尺度天气系统的活动特点。

7日22:00, 随着850 hPa 1个中尺度低涡从贵州东部移到湖南境内, 第1个雨团开始在湘西自治州的花垣县附近形成, 之后逐渐沿梅雨锋加强东移, 8日01:00移至桑植, 1 h最大降雨量为41.1 mm, 维持时间约5 h, 之后继续往东北方向移动, 06:00移至慈利, 短暂停留后, 11:00移至石门后再度加强, 1 h最大降雨量为34.9 mm, 并持续了5 h以上, 之后迅速减弱, 第1次暴雨过程结束。

8日20:00, 沿着中低层切变线, 一个β-中尺度低涡开始生成, 对应桑植有多个对流单体形成, 强降雨接踵而至, 1 h最大降雨量为45.1 mm。随着梅雨锋锋区稍往南压, 23:00该雨团移至张家界后强度继续增强, 范围扩大, 1 h最大降雨量高达50.0 mm, 并一直维持呈准静止状态, 生命史长达12 h, 正是这个中尺度雨团的活动造成了张家界特大暴雨过程。另外, 9日01:00在永顺又新生了一个对流云团, 并迅速发展, 产生另一个强降雨中心, 1 h最大降雨量为28.4 mm, 维持9 h后南压至保靖后减弱消失, 第2次暴雨过程结束。两次暴雨过程之间仅相隔4 h, 皆表现为发生时间短、范围小、雨强大, 具有明显的中尺度特征。由于第2次暴雨过程比第1次维持的时间更长, 造成的灾害更严重, 因此, 本文主要针对第2次暴雨过程的中尺度结构特征及其触发机制予以研究。

2 湘西北暴雨过程中主要的中尺度影响系统特征分析 2.1 GMS卫星云图表现出的中尺度系统特征7月7日20:00 1个β-中尺度对流体在贵州境内形成, 23:00沿东北方向伸展至湘西北地区, 8日01:00对流云团开始加强, 其后2 h内桑植、慈利、石门迎来第1次降水峰值, 突发性强降水发生后β-中尺度云团的冷云顶面积明显扩大。14:00云团冷中心分裂, 随后沿副热带高压西北侧低层暖切变发展, 并随环境风向东北方向移动, 逐渐形成一条水平尺度约600 km, 呈东北—西南向的带状云带, 它是有组织的中尺度对流系统[12], 其间排列着若干个尺度为100 km左右的β-中尺度对流辐合体, 并长时间准静止维持对流旺盛发展状态, 在其不断生消、发展及演变过程中, 7月7日20:00至9日10:00湘西北地区先后发生了两次暴雨过程。7月8日20:00湘西北的张家界地区上空存在强的对流云团, 其尺度在100 km左右, 中心云顶亮温TBB低值中心达-70.12 ℃, 为典型的β-中尺度云团 (图略)。7月9日02:00, 发展成一楔状结构的云团, 结构更加密实, 对应着第2次暴雨过程降水发展最强盛的阶段。

2.2 中尺度数值模式和多普勒天气雷达产品对暴雨中小尺度天气系统特征分析 2.2.1 模式简介和降水模拟结果分析本文所用模式为美国中尺度数值模式MM5, 该模式所用初始场资料为国家气象中心提供的T213谱模式资料, 客观分析采用常规地面和高空探测资料, 在垂直方向上是23层完全的σ坐标, 水平方向上是三重嵌套网格, 网格中心为27°N, 111°E, 最外层格距135 km, 中网格格距45 km, 细网格格距15 km, 覆盖研究所关心的区域。采用Blackadar边界层高分辨率参数化方案。模式初始时刻为7月8日20:00, 积分48 h, 每3 h输出1次模拟结果。由于本文主要分析中小尺度天气系统, 所用的模式资料为15 km的细网格高分辨率模式输出资料。

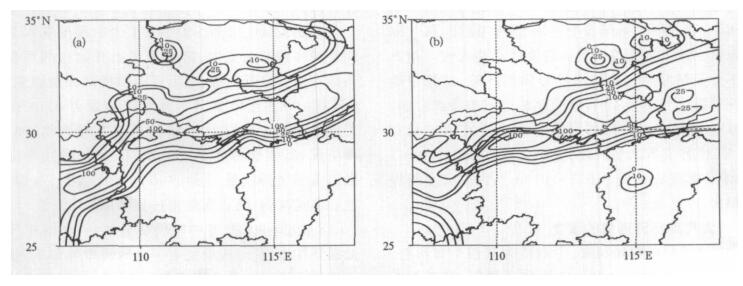

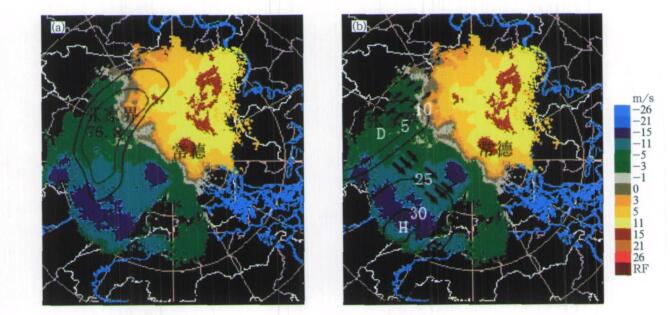

将MM5模式模拟的7月8日08:00至9日08:00降水量与实况降水量进行对比分析, 结果表明该模式模拟的雨带的走向和位置与实况降水的时空分布特点相似 (图 1), 呈东北—西南向带状分布, 强降雨中心位置和范围也与实况基本相符。另外, 选取本次降水过程特大暴雨中心张家界站, 根据模式输出的逐时降水资料随时间变化曲线分析其雨强变化来考察模式对降雨时变特征的把握能力 (图略)。可以发现, 模式较好地再现了主要的强降水过程, 且对张家界站持续12 h雨强在10 mm/h以上的时变特征也得以较好描述, 模拟结果虽稍滞后于观测出现强降水, 但总体演变趋势与实况基本一致。因此, 该模式的模拟结果可用于分析造成此次特大暴雨的中尺度系统动、热力结构并对其可能的触发机制做深入探讨。

|

|

| 图 1. 2003年7月8日08:00至9日08:00实况降水量 (a) 与MM5模拟降水量 (b) 的对比 (单位: mm) Fig 1. Observation (a) and MM5 simulation (b) of precipitation from 08:00 on July 8 to 08:00 on July 9, 2003 (unit: mm) | |

2.2.2 切变线云系在多普勒天气雷达反射率因子产品上表现特征

从MM5中尺度数值模式提供的每3 h 1次的对流层中低层风矢量和流线图分析 (图略), 2003年7月8日20:00至9日08:00在湘西北地区中低层维持一条东北—西南向的切变线。选用常德多普勒天气雷达2003年7月8日08:00至9日11:00的雷达产品资料分析该次过程的雷达回波演变, 与模式结果基本一致。

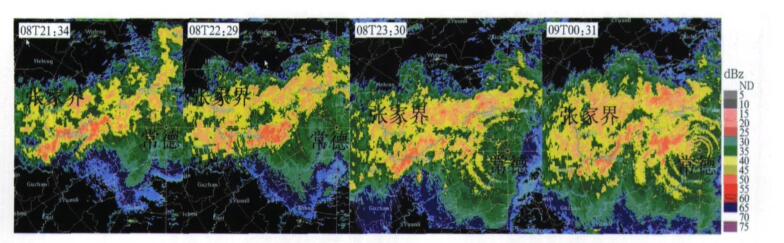

从多普勒天气雷达产品资料分析可知, 7月8日21:34至9日10:52, 湘西北至鄂西南一带为稳定性的混合云降水, 张家界至慈利沿澧水流域一线的回波强度值一直大于40 dBz, 最大值超过50 dBz, 强回波顶高超过10 km。

8日21:34开始先后在桑植、慈利有零散性对流单体生成, 在CR (垂直最大回波强度) 图 (彩图 2) 表现为小范围的块状回波, 强度中心在45 dBz左右, 并向东北方向快速移动, 逐渐发展成一条宽约几公里至十几公里、长为100 km左右、呈东北—西南向的带状回波。22:29强回波带稍南压至张家界, 强度和范围进一步扩大, 这时在大片回波中出现多条基本平行的对流回波短带, 其中镶嵌有多个强对流单体, 并出现了呈涡旋状的强回波中心, 回波中心强度达到56 dBz。随后, 带状回波在沿梅雨锋向东北方向移动的同时, 回波强度在张家界上空不断发展加强, 正是这种切变线上由于中尺度系统的活动而造成的强回波的不断生消及发展, 导致张家界超强降水的产生并持续。但分析各个仰角的强度回波图及反射率因子垂直剖面图 (图略), 没有弱回波区 (或有界弱回波区), 张家界市气象站实况也没有出现雷雨大风, 因此此次特大暴雨天气过程不是由于强的多单体或超级单体造成的, 而是在张家界的西南部不断有新的对流单体生成, 并在其北部不断消亡, 因而有组织的多单体风暴活动是张家界这一特大暴雨中心形成的主要原因。

|

|

| 图 2. 常德市2003年7月8日21:34至9日00:31多普勒天气雷达0.5°仰角组合反射率因子 (距离圈相距50km) Fig 2. The reflectivity observed by Doppler radar located at Changde (the distance between two adjacent circles is 50 km) | |

另外, 分析8日14:00至9日11:00的VAD (速度方位显示) 风廓线图 (图略), 常德附近30 km内的上空一直维持西南风, 风向随高度顺转, 具有明显的暖平流, 在1.5~3 km的高度上有强的西南低空急流, 湖南西部和北部一直处于高空槽前西南气流控制之中, 且切变线一直没有南压过常德雷达站, 有利于湘西北降水系统稳定少动。

2.2.3 切变线上的β-中尺度气旋特征分析为了对切变线上β-中尺度低涡的结构特征及其演变进行细致分析, 本文对发生在湘西北的两次强降雨过程进行了模式涡度诊断并结合多普勒天气雷达资料予以进一步研究。

7月7日23:00(图略), 在对流层中低层, 湘西北开始出现一个中心涡度值为44.5×10-5s-1的β-中尺度低涡; 8日02:00, 湘西北β-中尺度气旋系统范围有所加大, 中心进一步加强为57.1×10-5 s-1; 8日05:00, 湘西北出现3个明显的β-中尺度低涡, 中尺度气旋中心强度显著加强为114×10-5 s-1, 但维持时间较短; 8日08:00, 这样一种发展深厚的中尺度低涡其强度明显减弱。系统的发展演变与8日白天湘西北的降水有所减弱, 当天晚上又再度发展加强的降水实况相对应, 这种降水日变化的特点与湘西北地区多夜雨的特征非常吻合。

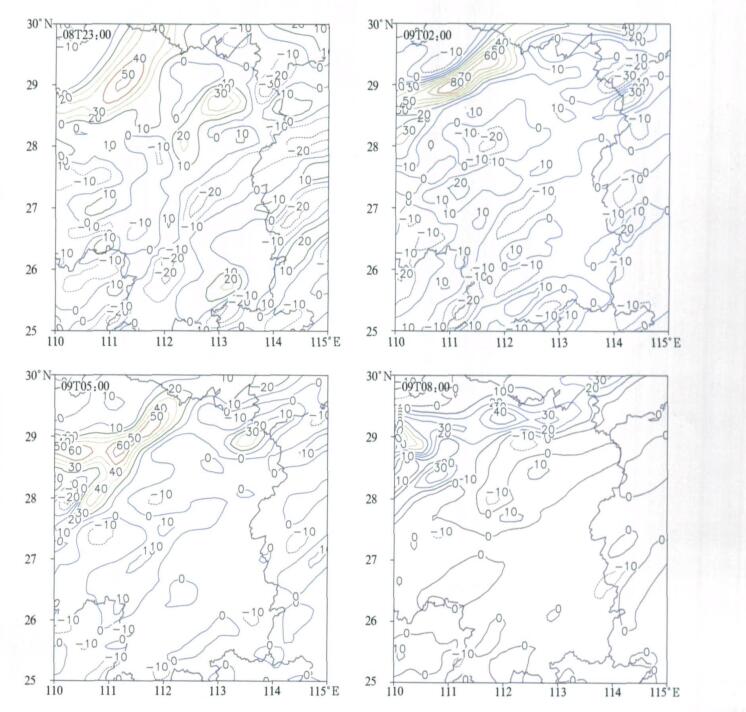

彩图 3为8日23:00至9日08:00每隔3 h 1次的MM5中尺度数值模拟的湘西北地区的850 hPa涡度演变图。8日23: 00, 湘西北地区存在一条东北—西南向的正涡度带, 其正涡度中心位置与同时次的多普勒天气雷达0.5°仰角SRV (风暴相对速度) 图上的低层辐合区域基本对应。9日02:00, 湘西北地区正涡度中心发展加强, 正涡度带沿梅雨锋向东北方向伸展, 出现了一涡度值为80×10-5s-1的涡旋, 对应着该区域最强的降水时段。这样一种发展深厚的中尺度低涡一直在湘西北上空稳定维持到9日08:00, 之后其强度有所减弱, 随着加强的西南气流向东北方向移动。模式所揭示的β-中尺度涡旋的发展演变, 与卫星云图观测到的中尺度系统的演变和发展基本一致, 也与多普勒天气雷达资料反映出的中小尺度特征相吻合。

|

|

| 图 3. 2003年7月850 hPa涡度数值模拟图 (单位:10-5s-1) Fig 3. Simulations of vorticity at 850 hPa in July, 2003(unit:10-5s-1) | |

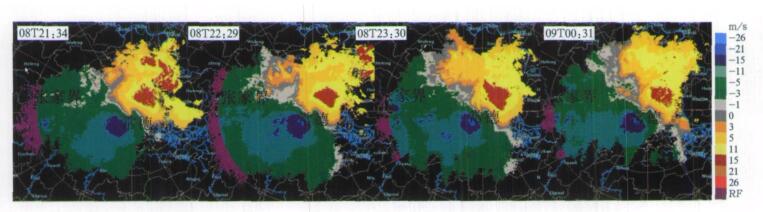

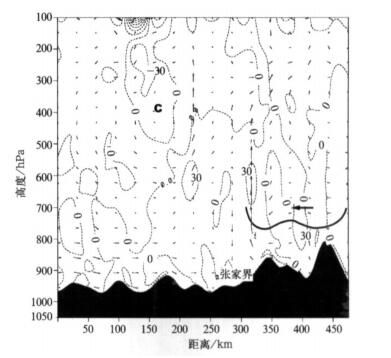

结合相应时段的多普勒天气雷达资料来看, 7月8日23:30的常德多普勒天气雷达0.5°仰角的SRV图上 (彩图 4), 与湘西北地区维持的强中尺度对流回波带相对应的区域, 在张家界至慈利沿澧水一线隐约存在一条零速度线, 由于都存在于负速度中, 因此在零速度带的右侧有较强的辐散, 左侧具有较强的辐合; 而从中层 (2.4°仰角) SRV分析 (图略), 一致的西南气流中出现的逆风区表明低层西南气流到此高度已经反时针旋转180°, 它是中尺度气旋辐合辐散共轭系统风场在多普勒速度图上的表现形式。在逆风区上有强烈的辐合辐散, 形成产生暴雨的垂直环流结构[13], 它与此处成片暴雨的出现密切相关; 同时, 在高层 (4.3°仰角) 一直存在一个负速度的高值中心大风核, 大风核的出现可能是由于高空风在中小尺度范围内存在脉动, 能造成强烈的辐散。相对应地面的强降水就发生在低层辐合 (0.5°仰角的风暴径向速度相对图上零速度带的左侧) 和高空辐散 (4.3°仰角的风暴径向速度相对图上负速度高值中心的左侧) 之间的区域。

|

|

| 图 4. 常德市多普勒雷达2003年7月8日21:34至9日00:31 0.5°仰角SRV图 (距离圈相距50km) Fig 4. The picture of SRV observed by Doppler radar located at Changde from 21:34 on July 8 to 00:31 on July 9, 2003 with 0.5° elevation (the distance between two adjacent circles is 50 km) | |

9日00:31在张家界的东北方向零速度线一侧的西北端出现了不规则的弯曲, 负速度区向正速度区伸展, 说明该处中小尺度系统活动加强, 对应着张家界最强的降水时段。9日02:29(图略), 低层出现了尺度约为几公里到十几公里的小尺度辐合和气旋, 正负速度中心距离非常接近, 其高度约为1.8 km左右, 在回波反射率图上对应的位置为强度超过50 dBz的强中心, 回波整体移动缓慢近乎停滞, 此时张家界强降水持续。将仰角抬升至2.4° (图略), 高度约为4.9 km处, 与低层中小尺度气旋对应的位置上, 中高层有中小尺度的反气旋。这种低层辐合、中高层辐散的垂直风场结构厚度超过3 km。由此可见, 在湘西北的澧水一线存在一伸展高度较高的深厚的β-中尺度天气系统。这种高低空的配置持续的时间超过10 h, 直到9日10:00以后才消失。由此进一步证实暴雨是在一定大尺度的环流背景条件下, 多尺度天气系统相互作用的结果, 几种中小尺度系统并存更有利于暴雨的加强和维持。

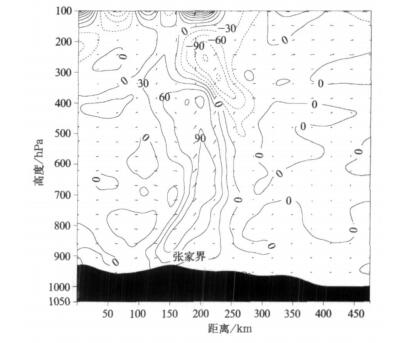

另外, 从模式提供的7月9日02:00沿着西起 27.5°N, 110°E, 正向北经过张家界, 延伸至31.5°N, 110°E所做剖面上垂直分布的涡度及风矢量分析, 也进一步印证了这种深厚发展的β-中尺度天气系统的存在 (图 5)。从涡度场的垂直分布来看, 在张家界至慈利沿澧水一线区域存在一中尺度气旋, 在中尺度气旋的西南侧500 hPa以下层次为一致的西南气流, 这股气流绕过中尺度气旋的强上升运动区域后, 在中尺度气旋的西北侧500 hPa上层流出, 这与多普勒天气雷达的VAD风廓线图反映的风向随高度顺转的特性相一致。而通过另一张经过张家界与此剖面正交的涡度剖面及风矢量图分析 (图略), 在对流层中层存在一致的东北风。由此可见, 张家界上空逆风区的出现是中小尺度气旋形成的反位相速度在多普勒天气雷达径向速度图上的反映, 是中小尺度气旋生成和维持的结果, 并与张家界持续大暴雨的出现密切相关。

|

|

| 图 5. 2003年7月9日02:00经过张家界所作地形分析剖面上的风矢量 (矢量) 和沿此剖面的涡度 (等值线, 单位: 10-5s-1) 模拟结果垂直分布图 Fig 5. The section of the wind (vectors) and the vorticity (isolines, unit : 10-5s-1) in convective development stageprovided by MM5 mesoscale model along the line crossing Zhangjiajie at 02:00 on July 9, 2003 | |

通过以上模式模拟结果, 结合多普勒天气雷达产品和湘西北中尺度雨团的分析可知, 对流层中低层切变线上β-中尺度低涡的生成和稳定维持, 始终与强降雨区相伴, 由此可见切变线上的β-中尺度涡旋是此次特大暴雨的直接影响系统。

3 β-中尺度对流系统的动力触发机制 3.1 地形作用湘西北独有的地形对此次暴雨有明显的触发和增幅作用。湘西北地区东面为洞庭湖平原地带, 西连贵州和重庆山地, 其南端以武陵山脉为屏障, 平均高度1200 m, 最高地形七星山为1528 m; 北支平均高度1400 m, 最高地形八大公山为1800 m; 西边的山平均高度仅900 m。山北为澧水, 沿澧水干流是低矮的河谷平原走廊。因此湘西北地区正是平原区和高山区之间地形变化最剧烈的地带。整个地形可以说是纵横交错的一大片山地, 地势西北高, 沿澧水倾斜, 中部沿澧水两岸呈北东向缓低, 南部山地向沅水递降。澧水河谷上游较宽, 至慈利附近比较窄, 张家界四周的山脉, 北支高于南支, 西侧高于东侧, 中间低洼, 张家界市气象站的海拔高度仅为183.5 m, 处在一个不十分标准的范围仅28 km2的喇叭口盆地之中[14]。

从模式地形高度图来看 (图略), 湘西北特大暴雨区位于一个β-中尺度地形区域, 地形的特点呈西北高、东南低的分布。

图 6表示8日23:00经过张家界所作地形分析剖面上的风矢量和沿此剖面的涡度垂直分布 (剖面西起26.5°N, 113°E, 东南—西北向延伸至30.5°N, 109°E)。由图 6可见, 张家界以南高空500 hPa以下为一致的西南风分量, 在近地面边界层存在西南风的上下波动。一方面, 在湘鄂交界的张家界北面山区, 存在一支从鄂西南越过八大公山下沉的东北气流, 由风矢量的走向分析可知, 这股干冷的气流, 由鄂西南向湘西北侵入的过程中, 呈现出上下波动的特点。另一方面, 由于西南急流穿越贵州与湖南接壤的平均海拔1200 m的高山滑入湘西北暴雨区这一“碗”状区域, 气柱向铅直方向伸展, 局地气压降低, 水平方向气流的辐合增强, 有利于中尺度气旋的发展和滞留。这两股气流, 在张家界相遇叠加, 在对流不稳定的环境中激发出强烈的上升运动 (暴雨发生时, 湘西北地区K指数≥40), 在这一地形区域产生了一个β-中尺度气旋。如涡度垂直分布图所示 (图 5), 该区域从地面到对流层中低层存在一个β-中尺度正涡度柱, 这与雷达观测事实相吻合。另外, 由穿过中尺度气旋, 沿着与切变线垂直方向所作的地形剖面图上的流场和垂直速度分析 (图略), β-中尺度强降水区域上空存在强烈的上升运动, 最大上升速度达2 m·s-1, β-中尺度西北边沿的上升气流在200 hPa附近向两侧流去, 分别在距β-中尺度降水区100 km处下沉回流, 构成两个中尺度次级环流, 有利于强降水区内上升运动的维持。同时, 由于位于张家界上空的中尺度低空急流强盛发展, 被武陵山脉“抬高”了的摩擦层的气流向暴雨区偏转, 明显增强了暴雨区的中尺度水汽通量辐合, 使降水的高峰期更持续。分析水汽通量散度的垂直剖面图 (图略) 发现, 中尺度强降水所在区域是一个强中尺度水汽通量辐合区, 大量水汽集中在550 hPa以下相当小的水平范围, 最大水汽通量辐合可达-96×10-7 g/(hPa·cm2·s), 对流层中低层存在的大量水汽在中尺度范围内有效聚集。由此可见, 中尺度地形通过对动力场和水汽场的扰动对张家界这一特大暴雨中心的形成有重要影响。

|

|

| 图 6. 2003年7月8日23:00经过张家界所作地形分析剖面上的风场 (矢量) 和沿此剖面的涡度 (等值线, 单位: 10-5s-1) 模拟结果垂直分布图 Fig 6. The profile of the wind (vectors) and the vorticity (solines, unit: 10-5s-1) provided by MM5 mesoscale model crossing Zhangjiajie at 23:00 on July 8, 2003 | |

3.2 低空急流扰动以及对流层高层强辐散的作用

从MM5中尺度数值模式输出的对流层中低层风矢量和全风速图分析 (图略) 可知, 7月8日20:00, 西南急流存在零散的风速大于10 m·s-1的急流核, 低空急流核主要位于30°N, 115°E以北, 此时, 东北风开始出现大于10 m·s-1的大值中心。从同时次多普勒天气雷达0.5°仰角径向速度分布分析发现, 在对流层低层 (1~2 km) 存在15 m·s-1以上风速、西南低空急流最大风速中心达21 m·s-1。同时, 从不同仰角多普勒天气雷达径向速度资料分析, 湘西北地区上空对流层中低层除张家界地区出现了径向风零速度区和逆风区外, 基本都是一致的西南风控制。分别从0.5°, 4.3°仰角多普勒天气雷达径向速度分布分析可知, 张家界地区出现的低层零速度线和高层逆风区, 反映了此地区上空存在明显的中小尺度天气系统活动; 8日23:00, 湘西南出现了一片西南风风速大于20 m·s-1的急流核, 湘西北大于10 m·s-1东北风的大值中心范围不断扩大。从同时次多普勒天气雷达0.5°仰角径向速度分布分析可知 (彩图 4), 15 m·s-1以上西南急流范围进一步扩大。再从不同仰角多普勒天气雷达径向速度资料来看, 张家界地区开始出现明显小尺度气旋, 反映了该地区上空中小尺度对流活动有所加强; 9日02:00, 湘西南地区的急流核分裂出一个26.2 m·s-1的急流中心, 而湘西北的东北风急流中心仍然维持, 从同时次常德多普勒天气雷达0.5°和4.3°仰角径向速度分布分析可见, 西南低空急流有所减弱, 15 m·s-1以上西南急流范围缩小, 但7 km高空出现了较大范围的南支高空急流。从不同角度仰角多普勒天气雷达径向速度资料分析, 特别是从0.5°, 2.4°仰角常德多普勒天气雷达径向速度分布, 张家界地区中小尺度气旋辐合进一步加剧, 反映了该地区上空中小尺度对流活动不断增强, 对应着该区域强降水的持续和发展。这一反映在多普勒天气雷达径向速度图上的中小尺度演变特征从同时次的模式资料也可得以印证。在29°N, 111°E附近, 即张家界至慈利沿澧水一线区域上空产生一个中心涡度值达80×10-5s-1强辐合中心 (彩图 3b)。由上述分析可见, 在对流层中低层, 由于西南急流的风速脉动, 其分裂出的急流核与东北气流大值中心产生的强切变, 触发了湘西北β-中尺度气旋的发展。

另外, 从常德多普勒天气雷达资料分析, 湘西北地区8日19:32至9日04:29不同仰角的SRV图上同时出现大风核, 结合MM5中尺度数值模式提供的相同时次、不同层次的流场特征进行分析, 湘西北地区对流层高层 (200 hPa) 大风核的出现, 是由于西风急流在湘西北地区上空出现了两个分支, 这种分支的出现, 引起了高空辐散。如彩图 7a所示, 根据同一高度 (200 hPa) 散度场分布特点, 可知张家界地区对流层顶层 (200 hPa), 出现了76.8×10-5 s-1的辐散中心, 表明张家界地区上空出现强烈的辐散抽吸作用, 从而使中小尺度系统对流能持久维持。从模式风矢量图 (彩图 7b) 可见, 在常德西南方向距雷达站大约180 km处8 km高度出现了一个30 m·s-1的西北风大风核, 在相应位置的雷达图上存在一个负速度高值中心大风核, 它是高空西风急流的南支分支在多普勒天气雷达径向速度上的反映。而在张家界上空出现一个速度相对低值中心, 在多普勒天气雷达径向风速度图上表现为零速度或小的径向速度区, 与模式强上升运动区相对应 (图 6)。由此可见, 低空急流扰动和对流层高层强辐散形成的抽吸作用可能是该特大暴雨过程的触发机制。

|

|

| 图 7. 8日23:30常德市多普勒天气雷达4.3°仰角SRV和MM5模式产品叠加图 (距离圈相距50km)(a) 与200 hPa散度叠加 (单位:10-5s-1),(b) 与200 hPa风矢量叠加 (单位:m·s-1) Fig 7. The analysis producet obtained by composite SRV with 4.3° elevation of Changde Dopplar radar and the product of model at 23:30 on July 8, 2003 (the distance between two adjacent circles is 50 km)(a) with 200 hPa divergence overlappled (unit:10-5s-1), (b) with 200 hPa wind vectors overlappled (unit:m·s-1) | |

4 β-中尺度对流系统的动力与热力结构 4.1 动力结构

分析沿着与切变线垂直方向所作的垂直剖面上的各种物理量场可知 (图略), 雨带中强烈发展的β-中尺度气旋对应着一个狭窄的、从地面伸展到对流层顶的正负涡度柱耦合发展的复杂结构, 这种结构有利于暴雨的维持。7月9日02:00, 正、负涡度中心位于600 hPa附近, 但到7月9日05:00, 正涡度中心位于700 hPa, 而负涡度中心则位于400 hPa和250 hPa附近, 分析表明强烈的上升运动区域, 其周围也存在下沉运动, 此类强的下沉运动可能是强降水拖曳作用产生的; 而散度则主要表现为低层辐合、高层辐散与深厚层次的一致上升运动相对应的配置, 辐合最强处位于对流层中低层850 hPa附近。在强暴雨发生前3 h (8日20:00), 高层200 hPa开始出现明显的辐散, 约3 h后, 低层辐合迅速发展与高层辐散响应, 低层辐合和高层辐散基本上是在暴雨最强时同时达到最大, 可见, 高层大气的辐散是维持和加强低层辐合上升运动不可缺少的条件。暴雨区的上升速度和降水量的大小密切相关, 深厚且明显的上升运动对应着强暴雨的发生时期, 但上升速度最大值出现时间早于最强降水出现的时间。暴雨区深厚层次的正涡度与强暴雨同时出现, 且随暴雨的减弱而减弱。总之, 有利于暴雨发生的动力配置结构 (低层强辐合/高层强辐散、正涡度及深厚的上升运动), 总体上与暴雨发生时段相对应, 但涡度、散度和垂直速度随时间的变化并不是完全同步的, 最大正涡度伴随最强暴雨的出现, 而明显的低层辐合、高层辐散和最大上升运动则略早于强暴雨发生。

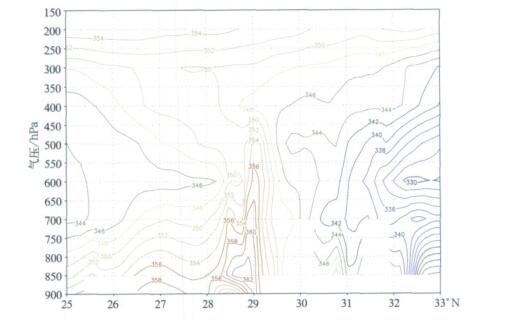

4.2 热力结构分析模式积分6 h后, 经过β-中尺度气旋的θ (图略) 和θse的垂直剖面图 (彩图 8), 分析发现其中心轴线 (即β-中尺度气旋所在位置)θ和θse等值线十分陡立, 陡立区存在强的垂直运动, 是涡旋发展的重要区域 (由于等熵面出现倾斜, 根据文献[15]中关于倾斜涡度发展理论的探讨, 当气块沿倾斜的等熵面运动时, 利用全型垂直涡度方程, 可知陡立区容易出现涡度的倾斜发展)。同时, 在对流层中层, 由于潜热释放, 从7月8日23:00至7月9日08:00, 暴雨强盛期一直维持一狭窄的位涡柱 (图略), 位涡柱中心在不断加强, 其发展范围也有所加大, 产生了大量的位势涡度。由于等熵面出现下凹, 有利于对流层中层位涡下传, 从而导致对流层低层涡度的维持和发展。β-中尺度气旋正是在等熵面的陡立区发生发展, 其中心与对流不稳定中心并不完全重合, 而是位于等θse线十分陡立的强对流中心区域, 暴雨过程的强盛期对应着垂直方向深厚的等θse区, 这种θse垂直结构与β-中尺度气旋的发生发展密切相关。正是由于等熵面和等假相当位温面在暴雨过程中的独特分布, 促进了β-中尺度气旋涡度的发展, 并有利于β-中尺度对流系统的维持。

|

|

| 图 8. 2003年7月9日02:00经过张家界地区所作的θse垂直剖面图 (单位: ) Fig 8. The cross section (pass Zhangjiajie region) of θse provided by MM5 mesoscale model at 02:00 on July 9, 2003(unit:K) | |

5 小结

1) “03.7”湘西北特大暴雨与边界层内多个中尺度辐合扰动的移动及演变密切相关, 且伴随着中尺度雨团的强烈发展, 由此诱发的β-中尺度涡旋是此次特大暴雨过程的直接影响系统; 有组织的多单体风暴活动是张家界这一特大暴雨中心形成的主要原因。

2) 低空急流扰动和对流层高层强辐散形成的抽吸作用可能是湘西北特大暴雨过程的触发机制; 中尺度地形通过对动力场和水汽场的扰动对张家界这一特大暴雨中心的形成有重要影响。

3) β-中尺度气旋呈现出较复杂的热力和动力结构; 强对流运动产生的潜热释放促成了θse等值面发生倾斜和对流层中低层位涡的急剧增加。同时, 对流运动强烈发生区域等熵面具有明显的下凹特征。等熵面上的位涡下滑和倾斜涡度发展可能是导致β-中尺度气旋涡度急剧发展的重要因素, 并有利于β-中尺度对流系统的维持。

致谢 感谢中国气象局广州热带海洋气象研究所闫敬华研究员提出很多宝贵的意见和建议, 衷心感谢中国气象局培训中心俞小鼎教授给予悉心指导。| [1] | 闫敬华, 薛纪善. " 5. 24"华南中尺度暴雨系统结构的数值模拟分析. 热带气象学报, 2002, 18, (4): 302–308. |

| [2] | 倪允琪, 周秀骥. 中国长江中下游梅雨锋暴雨形成机理以及监测与预测理论和方法研究. 气象学报, 2004, 62, (5): 647–662. |

| [3] | 陈明轩, 俞小鼎, 谭晓光, 等. 北京2004年" 7. 10"突发性对流强降水的雷达回波特征分析. 应用气象学报, 2006, 17, (3): 333–345. |

| [4] | 方宗义, 项续康, 方翔, 等. 2003年7月3日梅雨锋切变线上的β-中尺度暴雨云团分析. 应用气象学报, 2005, 16, (5): 569–575. |

| [5] | 廖移山, 李武阶, 闵爱荣, 等. " 6. 29"淮河暴雨过程β-中尺度系统结构特征的数值模拟分析. 应用气象学报, 2006, 17, (4): 421–423. |

| [6] | 周兵, 文继芬. 2004年渝北川东大暴雨环流及其非绝热加热特征. 应用气象学报, 2006, 17, (增刊): 71–78. |

| [7] | 王建捷, 李泽椿. 1998年一次梅雨锋暴雨中尺度对流系统的模拟与诊断分析. 气象学报, 2002, 60, (2): 146–151. |

| [8] | 贝耐芳, 赵思雄. 1998年"二度梅"期间突发强暴雨系统的中尺度分析. 大气科学, 2002, 26, (4): 526–540. |

| [9] | 陈丽芳, 高坤. 梅雨锋结构的数值模拟. 气象学报, 2006, 64, (2): 164–179. |

| [10] | 隆霄, 程麟生, 文莉娟. "02. 6"梅雨期一次暴雨β-中尺度系统结构和演化的数值模拟研究. 大气科学, 2006, 30, (2): 327–340. |

| [11] | 赵玉春, 王仁乔, 郑启松, 等. 长江中游一次暴雨中尺度天气系统的观测分析. 气象, 2003, 29, (11): 14–19. |

| [12] | 覃丹宇, 江吉喜, 方宗义, 等. MCC和一般暴雨云团发生发展的物理条件差异. 应用气象学报, 2004, 15, (5): 590–600. |

| [13] | 刘洪恩. 单多普勒天气雷达在暴雨临近预报中的应用. 气象, 2001, 27, (12): 17–22. |

| [14] | 周雨华, 黄培斌, 刘兵, 等. 2003年7月上旬张家界特大暴雨山洪分析. 气象, 2004, 30, (10): 17–22. |

| [15] | 吴国雄, 蔡雅萍, 唐晓菁, 等. 湿位涡和倾斜涡底发展. 气象学报, 1995, 53, (4): 378–405. |

2007, 18 (4): 468-478

2007, 18 (4): 468-478