2. 海军大连舰艇学院军事海洋系, 大连 116018

2. Department of Naval Ocean, Dalian Naval Academy, Dalian 116018

热带气旋 (指热带风暴, 强热带风暴, 台风, 下同) 是影响我国沿海的主要灾害性天气系统之一, 它产生的狂风、暴雨、巨浪和风暴潮等给沿岸地区人民生命和国家财产安全带来严重威胁。而比较严重的灾害, 往往是热带气旋登陆引起的[1]。因此, 对热带气旋的研究特别是登陆热带气旋的研究一直受到海洋气象工作者的高度重视。如朱乾根等[2]对1949—1996年登陆热带气旋进行统计, 分析了其年、月际变化特征; 刘春霞[3]针对严重影响广东的热带气旋年频数和气旋登陆日期的气候规律进行了小波分析; 梁建茵[4]针对我国热带气旋登陆时间日变化特征进行了分析; 余晖[5]对热带气旋登陆后强度变化的气候特征进行了分析; 张胜军[6]初步分析了登陆台风的衰减特征, 认为山区和高原地区可使65.7%的台风在24 h内消亡, 平原地区则只有10%;袁金南等[7]采用准地转的正压模式, 研究了无非绝热加热时地形和边界层摩擦对登陆热带气旋路径和强度的影响; 李英等[8]利用1970—2001年热带气旋年鉴资料, 对西太平洋热带气旋登陆我国的频率、位置、维持、衰减、变性、加强及消亡等进行统计分析, 揭示了热带气旋登陆活动的一些事实和特征。这些研究大大加深了人们对登陆热带气旋活动规律的认识。然而, 对于登陆热带气旋的年突变特征的研究, 则显得不多。

据国家海洋环境预报中心预测, 2002—2008年是厄尔尼诺现象的多发期, 而最近十几年来的研究已取得共识:厄尔尼诺现象会导致西北太平洋热带气旋活动异常。然而, 关于厄尔尼诺现象使热带气旋哪些方面出现异常、这些异常偏离正常程度如何等方面的研究, 目前尚未有完全一致的结论。这说明, 对厄尔尼诺年及其前后年份的热带气旋的诸多统计特征进行研究, 仍十分必要, 也更具有实际意义[9]。因此本文利用上海台风研究所提供的热带气旋路径等资料对2005年度登陆热带气旋的规律和特点进行了总结。

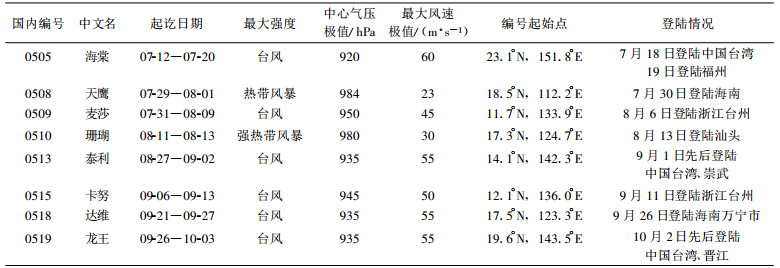

1 2005年登陆我国热带气旋概况2005年有8个热带气旋在我国大陆登陆, 6个为台风。而且这6个台风在我国首次登陆时最大风速都不低于45 m/s, 可见2005年登陆热带气旋平均强度非常大, 这在我国热带气旋登陆历史上是极其罕见的 (登陆热带气旋概况见表 1)。

|

|

表 1 2005年登陆我国热带气旋概况 Table 1 The general situations of tropical cyclones landing on China in 2005 |

2 热带气旋登陆年频数分析

2005年有8个登陆热带气旋在我国大陆, 其中有3个为登陆中国台湾后穿过台湾海峡又登陆福建地区。而常年西北太平洋发生热带气旋平均为28个, 登陆大陆热带气旋平均每年约为7个, 这一对比不仅表明2005年登陆热带气旋频数稍偏多, 而且登陆热带气旋占当年发生热带气旋的比例 (8/23) 与常年平均 (7/28) 相比也异常偏高。不仅如此, 登陆热带气旋中6个为台风, 是常年平均数 (3个) 的两倍, 台风占登陆热带气旋的比例 (6/8) 比常年平均 (3/7) 也明显增加, 这也持续了自2003年来登陆台风比重异常偏高的趋势。

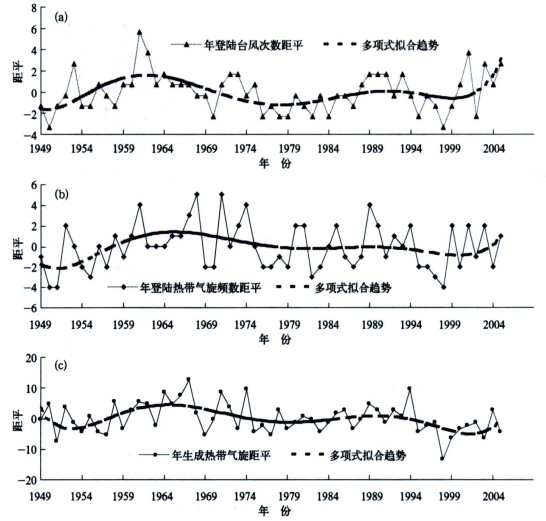

图 1给出了1949—2005年登陆我国台风、热带气旋和西北太平洋生成热带气旋年频数的逐年距平和多项式拟合的趋势曲线。这与文献[10]得出1950—1999年的统计结果比较一致, 需要引起注意的是:3条曲线的趋势都已由20世纪90年代末的下降转为近几年的上升。说明未来几年登陆我国的热带气旋有增加的趋势, 同时, 台风登陆频数也处于增长趋势中。经计算可知, 前两者的相关系数为0.5265, 后两者的相关系数为0.5357, 而一、三者之间的相关系数只有0.2476, 即这三者之间的相关程度并不高, 这与文献[11]的结论一致。

|

|

| 图 1. 1949—2005年登陆我国的台风 (a)、热带气旋 (b) 和西北太平洋生成热带气旋 (c) 年频数距平 Fig 1. The annual frequency anomaly of typhoons (a), tropical cyclones (b) landing on China and the tropical cyclones on the northwest Pacific Ocean (c) from 1949 to 2005 | |

然而, 对于热带气旋登陆我国频率、强度的年际变化受哪些因素影响的研究, 目前还很少见。但如图 1所示, 登陆热带气旋年频数和生成热带气旋年频数具有很好的正相关关系。而很多研究表明热带气旋生成频数和强度的变化都受全球变暖、厄尔尼诺等现象的影响[12-13]。邓自旺等[14]统计分析了1951—1997年我国登陆台风频率变化与太平洋海表温度场的关系, 得出了类似的结论, 他们研究指出:厄尔尼诺年登陆台风偏少, 第二类拉尼娜年的当年登陆台风也偏少, 而其相邻年登陆台风将偏多。

3 热带气旋登陆时间和登陆地区分布2005年台风首次登陆我国比常年初台登陆时间 (7月1日) 偏晚半个多月。最早登陆的0505台风“海棠”, 于7月18日在中国台湾花莲登陆, 穿过台湾海峡后于7月19日在福建再次登陆。“海棠”同时也是2005年第1个二次登陆的, 而且它在登陆台湾宜兰时风速45 m/s, 是2005年第1个登陆强台风。由《台风年鉴》可知, 历年初台登陆多在广东省。而2005年广东初台 (0510“珊瑚”, 为2005年第4个登陆热带气旋) 登陆则推迟到8月13日, 比常年晚一个半月, 这种情况也比较少见, 这与2005年西北太平洋副热带高压位置偏北偏东有关。2005年最晚登陆的为0519台风“龙王”, 为10月2日, 热带气旋登陆季节结束较早。这也表明2005年登陆月为7—10月, 而多年 (1949—2004年) 统计结果登陆月份为5—12月。2005年热带气旋登陆开始晚2个月, 结束早2个月, 而登陆热带气旋偏多, 说明登陆时间相对集中。

分析还表明, 2005年登陆我国热带气旋月份分布与多年平均数有较大出入, 6月、8月相差更为明显:2005年6月没有热带气旋登陆, 而8月热带气旋登陆显著偏多。

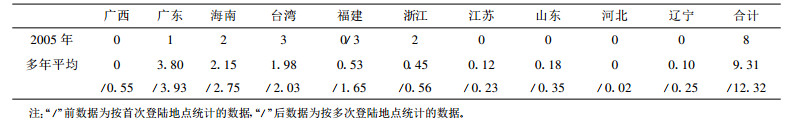

2005年热带气旋在我国登陆地点分布相对异常, 登陆热带气旋的地区分布见表 2。从表 2可见, 登陆的8个热带气旋中, 登陆浙江2次, 登陆福建3次, 均远高出多年平均数。而常年登陆台风次数最多的广东省2005年则几乎免于台风侵袭, 只有0510“珊瑚”登陆汕头, 而且强度相对较弱, 只达到强热带风暴级别。这也是继1956, 1969, 2004年后, 广东再度出现年度登陆台风次数仅有1次的年份。

|

|

表 2 登陆我国的热带气旋的登陆点分布 Table 2 Landing points distribution of the tropical cyclones landing on China |

分析表明, 2005年登陆台风广东少、闽浙多, 其主要原因是西太平洋副热带高压的位置偏北偏东。往年到了盛夏台风登陆季节, 西太平洋副热带高压已呈东西方向的带状分布, 且高压中心大多位于25°~30°N一带, 使副热带高压以南辐合带里生成的热带气旋在副热带高压南缘的东风气流引导下西进, 登陆或影响华东、华南, 或在南海东部海面生成热带气旋北上。但2005年情况较特殊, 副热带高压虽然6月底、7月初就已北跳到上述纬度, 但位置却偏北偏东。菲律宾以东洋面形成的台风, 移到这一地区时就在引导气流的作用下纷纷向北移去。而南海生成的热带气旋, 位置偏西, 随着副热带高压的加强西伸, 也纷纷西进。

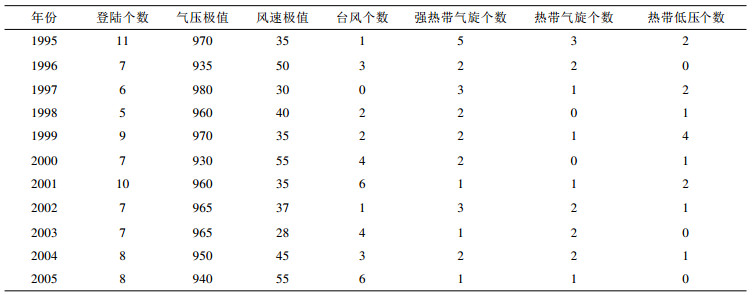

4 登陆我国热带气旋平均强度及路径分布如前所述, 2005年登陆8个热带气旋中6个为台风, 平均强度大。与1995—2004年热带气旋登陆时强度相比 (表 3), 虽然2005年登陆时最强的0518的中心最低气压940 hPa不如2000年的0010号台风“碧利斯”, 后者在中国台湾登陆时近中心最低气压达到930 hPa, 但二者近中心最大风速同样达到了55 m/s, 为近10年之最。而且2005年75%的热带气旋登陆时达到台风强度, 在近十年里实为罕见。由于强度大, 影响范围大, 2005年登陆热带气旋共计造成了220多人死亡, 直接经济损失达750亿元, 与1999—2002年热带气旋灾害统计平均损失246亿元[15]相比, 2005年台风灾害特别严重。

|

|

表 3 1995—2005年热带气旋登陆我国时强度对比 Table 3 The comparison of the intensity of the tropical cyclones landing on China during 1995—2005 |

与热带气旋登陆我国历史活动规律相比, 2005年登陆我国热带气旋路径则较为正常, 登陆热带气旋中7个生成于西北太平洋, 仅0508“天鹰”生成于南海。在登陆过程中, 没有出现打转、蛇形等异常路径, 而是相对比较正常。

5 小结由以上统计分析可以看出, 2005年登陆我国热带气旋具有以下特点:

1) 2005年登陆我国热带气旋总数偏多, 占全年生成热带气旋总数比例高, 登陆台风比例也异常偏高, 且登陆热带气旋频数、登陆台风频数有逐年增加的趋势。

2) 2005年热带气旋登陆时段为7—10月, 登陆时段开始晚, 结束早, 登陆时间相对集中。

3) 2005年登陆热带气旋平均强度明显加强, 中心气压极值、最大风速均为近年少见, 台风灾害带来的损失显著增加。

4) 2005年台风在我国登陆点分布比较异常, 广东少、闽浙多, 这与太平洋副热带高压位置偏北偏东有关。

| [1] | 陈联寿.国内外登陆热带气旋研究的进展∥第十三届全国热带气旋科学讨论会论文集.浙江岱山, 2004. |

| [2] | 朱乾根, 陈敏.西北太平洋登陆热带气旋统计特征∥第十二届全国热带气旋科学讨论会论文摘要文集.北京:中国气象科学研究院, 2002:15-17. |

| [3] | 刘春霞. 广东热带气旋年际变化的小波分析. 热带气象学报, 2001, 17, (4): 381–390. |

| [4] | 梁建茵. 我国热带气旋登陆时间日变化特征分析. 热带气象学报, 2003, 19, (增刊): 160–165. |

| [5] | 余晖.热带气旋登陆后强度变化的气候特征分析:登陆后消失热带气旋∥第十二届全国热带气旋科学讨论会论文摘要文集.北京:中国气象科学研究院, 2002:33-35. |

| [6] | 张胜军. 台风结构动力学模型及其数值试验. 北京: 中国气象科学研究院, 2002: 39-40. |

| [7] | 袁金南, 谷德军, 梁建茵. 地形和边界层摩擦对登陆热带气旋路径和强度影响的研究. 大气科学, 2005, 29, (3): 429–437. |

| [8] | 李英, 陈联寿, 张胜军. 登陆我国热带气旋的统计特征. 热带气象学报, 2004, 20, (1): 381–390. |

| [9] | 陈登俊. 2001年西北太平洋热带气旋的统计特点. 中国航海, 2002, 4: 39–44. |

| [10] | 叶英, 董波. 登陆我国热带气旋的年代际变化分析. 海洋预报, 2002, 19, (2): 23–26. |

| [11] | 钱燕珍. 近120年西北太平洋及其登陆中国的热带气旋统计分析. 浙江气象, 2004, 25, (2): 6–10. |

| [12] | 陈联寿, 丁一汇. 西北太平洋台风概论. 北京: 科学出版社, 1979: 403-405. |

| [13] | 吴迪生, 白毅平, 张红梅, 等.赤道西太平洋暖池次表层水温变化对热带气旋的影响∥第十三届全国热带气旋科学讨论会论文集.浙江岱山, 2004. |

| [14] | 邓自旺, 屠其璞, 冯俊茹, 等. 我国登陆台风频率变化与太平洋海表温度场的关系. 应用气象学报, 1999, 10, (增刊): 54–60. |

| [15] | 陈联寿, 徐祥德, 罗哲贤, 等. 热带气旋动力学引论. 北京: 气象出版社, 2002: 1-19. |

2007, 18 (3): 412-416

2007, 18 (3): 412-416