2000年前后, 中国气象局开始在台站逐步布设地面自动气象观测系统。截至2005年底, 我国气象部门约有600多个基准、基本站, 1200个一般站已使用自动气象站进行地面气象观测。作为业务观测数据, 2005年全国有635个基准、基本站的地面自动站观测数据上传到国家气象信息中心。随着地面自动观测系统的布设与业务化, 国内不少学者开始研究地面自动与人工观测数据的差异。目前较多的为气温数据差异的研究[1-3]。

地面自动气象观测系统的建立, 实现了人工观测的主要气象要素向自动观测方式的转变。但是, 由于在现场对比试验过程中[4-6]以及自动站与人工站两年平行对比观测过程中, 自动站雨量计与台站普通雨量器观测的降雨量差异较大, 因此, 目前在地面气象观测业务中, 台站虽然有逐小时降雨量的自动观测, 但仍保留普通雨量器进行每日2次定时人工观测。降雨资料在天气预报、气候分析中起着关键作用, 应用非常广泛[7-10]。在实际业务观测中, 自动与人工观测的降雨量的差异到底如何?两者的关系怎么样?这是许多气象工作者很关心的问题。

自动站观测的每小时降雨量资料以及人工每日2次定时观测的雨量资料均保存于地面气象观测数据文件A文件中[11], 并上传到各级资料部门。上传到国家气象信息中心的自动与人工观测的降雨量资料 (A文件中) 经过了台站维护以及各级资料部门的质量检查, 资料的质量应优于现场考核资料及平行对比观测资料。本文利用2005年全国627个基准、基本站A文件中自动与人工观测的降雨量资料 (另外有8个站的资料由于无自动雨量观测或雨期太短而不参加统计), 分析了业务上自动与人工观测降雨量的差异以及两者的相关性。

1 雨量观测与资料气象台站使用口径面积314 cm2、安装高度为70 cm的普通雨量器每日08:00, 20:00 (北京时, 下同) 进行人工定时降雨量观测, 计量工具为量杯。使用翻斗雨量计逐小时进行降雨量的自动观测, 其中有口径面积314 cm2的双翻斗雨量计、口径面积200 cm2的单翻斗雨量计, 2种雨量计的安装高度均为70 cm[12]。人工观测用的雨量器与自动观测用的雨量计安装在同一观测场内不同的位置。人工观测中, 当无降雨时, 降雨量为0, 当降雨量小于0.05 mm时, 用微量表示。而自动观测中当无降雨或降雨量小于0.1 mm时均用0表示[11-12]。

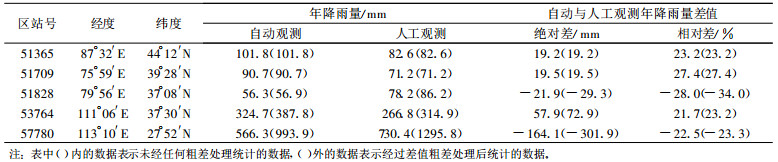

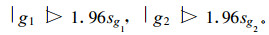

文中针对自动与人工日和年降雨量对比资料进行分析。所用基本资料来自全国627个基准、基本站2005年每月A文件, 站点分布情况见图 1。由于西藏自治区自动站与人工站平行对比观测没有结束, 因此无西藏自治区台站 (55区) A文件资料。其中, 人工日降雨量由每日2次定时观测的降雨量相加而得, 自动日降雨量由每日逐时观测的降雨量累计。当24次自动观测中有缺测现象发生时, 则规定自动日降雨量资料为缺测。在上报的A文件中, 人工观测降雨量不存在缺测现象。

|

|

| 图 1. 降雨量对比资料的观测站点分布图 Fig 1. Geographical distribution of the rainfall intercomparison stations | |

在对自动与人工日降雨量资料统计中发现, 自动与人工测量中, 无降雨日的观测是一致的。即在各站降雨期, 共有80188次人工测量无降雨, 同时自动测量也均无降雨。人工测量中, 有微量降雨日为18831次, 其中自动测量有降雨日为708次。人工测量有明显降雨 (降雨量≥0.1 mm) 日为56720次。在这56720次中, 自动观测缺测率为1.1%, 感应到的降雨日为54394次。在文中对自动和人工日降雨量资料进行对比分析时, 不考虑下列对比资料:①当人工测量日降雨量 < 0.1 mm (微量或无降雨), 或自动测量资料缺测时; ②当人工与自动测量的日降雨量差值≥5.0 mm时, 作为粗差处理。

作为粗差处理的对比资料为460次, 粗差率为0.8%。有效对比资料为55641次。在分析过程中, 自动与人工观测降雨量的差值为自动观测的降雨量减去人工观测的降雨量, 自动与人工观测降雨量的相对差值为上述降雨量的差值除以人工观测的降雨量。

2 自动与人工观测日降雨量的差异分析 2.1 自动与人工观测日降雨量的差异由于降雨量在空间分布上是随机性较大的气象要素, 这种空间分布的不均匀性, 会使得即使安装在同一观测场内但不同地点的同类型雨量器带来采样差。经全国30个标准雨量站7年多次测量分析得[13], 这种空间采样差服从正态分布规律, 采样差的平均值为0.00 mm, 标准差为0.08 mm。这说明, 由于空间分布的不均匀性带来的采样差可通过多次测量平均或累加后滤掉, 而不影响气候统计。因此, 从气候研究的角度来说, 如果不考虑其他误差影响, 点降雨测量可真实代表该点周围一定范围内的降水量。

空间采样差是降雨测量过程中存在的一种客观现象, 与测量仪器无关。人工观测用的雨量器与自动观测用的雨量计安装在同一观测场内不同的位置。如果自动测量与人工测量的降雨量之间的差异仅仅是由于降雨量在空间分布上的不均匀性造成的, 而不存在测量仪器不同造成的测量上的差异, 那么两者间的差值变量必然服从正态分布, 且平均差值为0。由此完全可以用自动测量代替人工测量降雨量, 不会引起降雨序列的前后非均一性。

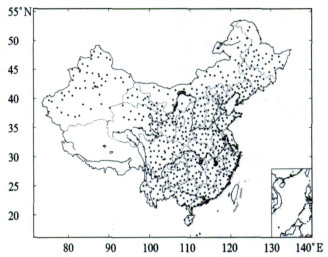

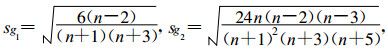

在样本容量较大 (55641次) 时, 假设自动与人工观测日降雨量的差值变量遵从正态分布, 在显著水平α=0.05下, 若样本的峰度系数g1、偏度系数g2满足下式:

|

则拒绝假设, 变量不遵从正态分布[14]。其中, 均方差

对55641次自动与人工观测日降雨量差值资料进行了统计, 其中, |g1|=0.7, |g2|=12.5, sg1=0.01, sg2=0.02, 则在显著水平α=0.05下, |g1| > 1.96sg1, |g2| > 1.96sg2, 因此拒绝假设。自动与人工观测日降雨量的差值变量不遵从正态分布。

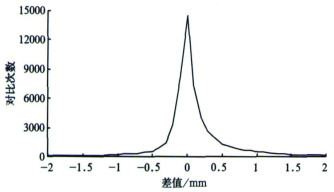

图 2为自动与人工观测的日降雨量差值频率分布图, 其中差值为自动观测的日降雨量减去人工观测的日降雨量, 对比次数为不同差值对应的自动与人工对比观测次数。从图 2也可见到, 分布图的中心稍微右偏, 说明同一观测场内但不同位置进行的自动与人工雨量对比观测, 不仅存在着降雨量空间分布不均带来的采样差, 还存在着测量仪器的不同造成的系统偏差。对全国627个基准、基本站2005年55641次自动与人工观测的日降雨量资料进行了对比, 自动观测比人工观测的日降雨量平均偏高0.12 mm, 标准差为0.70 mm, 相对偏高1.42%。在55641次有效对比观测中, 自动与人工观测日降雨量一致的占26.2%, 自动观测日降雨量小于人工观测的占30.8%, 自动观测日降雨量大于人工观测的占43.0%。

|

|

| 图 2. 2005年55641次自动与人工观测的日降雨量差值频率分布图 Fig 2. The frequency distribution of absolute differences in rainfall by automatic recording and manual measurement of 55641 times in 2005 | |

2.2 自动与人工观测的年降雨量差值分布

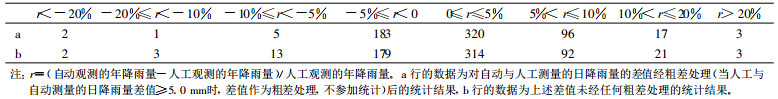

对627个站自动与人工观测的年降雨量差值进行了分布统计, 各差值段内的台站数分布如表 1所示。其中, 自动与人工观测的日降雨量差值经粗差处理后, 有30%的站自动观测的年降雨量小于人工测量值, 70%的站大于人工测量值; 80%的站自动与人工观测的年降雨量差值在5%以内, 近4%的站年降雨量测量差值在10%以上。由表中同时可见, 即使日降雨量的对比差值未经任何粗差处理, 各差值段内的台站数也与上述统计结果基本一致, 说明文中所用的粗差处理方式对统计结果影响不大。

|

|

表 1 年降雨量差值段内的台站数 Table 1 Station numbers in various difference range of annual rainfall by automatic recording and manual measurement |

20世纪90年代初, 郭锡钦等通过资料收集平台的现场对比试验, 发现自动观测与人工观测的年降雨量差值在20%~25%之间[5]。在仪器考核初期, 由于信号干扰严重, 年降雨量差值甚至高达767% [4]。与上述结果相比, 2005年业务观测中, 全国627个站自动与人工观测的年降雨量间的差异明显改善。这可能与业务观测质量较高或自动站雨量测量技术有所提高有关。

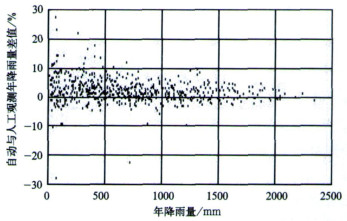

图 3为627个站自动与人工观测的年降雨量差值与年降雨量的散布图, 图中1个点对应1个台站的值。627个站年降雨量最小为10.0 mm, 最大为2353.4 mm。从图中可见, 大部分站自动与人工观测的年降雨量相对差值较小。年降雨量相对差值较大的站, 尤其相对差值在10%以上的站, 其年降雨量均比较小。

|

|

| 图 3. 2005年627个站自动与人工观测的年降雨量的差值与年降雨量的散布图 Fig 3. Relative differences in annual rainfalls by automatic recording and manual measurement versus annual rainfall of 627 stations in 2005 | |

2.3 自动与人工观测降雨量差异原因分析

①空间采样差引起的单次对比差异

为了了解由于降水量在空间分布上的不均匀造成的采样差, 中国气象局在全国30个标准雨量站均安装了间距10~15 m的2台相同的台站普通雨量器进行对比观测。经1992—1998年7年的对比观测, 取得降雨量的有效对比观测次数26625次。降雨量空间采样差大于1.0 mm的占2.15%, 对降雨量大于5 mm的进行相对差值统计, 其中有3.58%降雨采样差大于10% [13]。这说明自动与人工降雨的对比观测中, 空间采样差有时会导致某次的对比差值较大, 对于单次对比测量是一个不可忽视的因素。但是, 正如2.1节中所述, 由于降雨量在空间分布上是随机性较大的气象要素, 空间采样差可通过多次测量平均或累加后滤掉。因此, 单次对比测量结果中可能有空间采样差的影响甚至显著影响, 但是对于多次对比测量的累计统计无此影响。

②测量仪器不同造成的对比系统偏差

自动与人工雨量对比观测, 不仅存在着降雨量空间分布不均带来的采样差, 还存在着测量仪器的不同造成的系统偏差。这种系统偏差实际上源于自动和人工雨量观测对真实降雨量的系统误差不同。通过大量的试验证明[13], 我国台站用普通雨量器进行降雨量的人工测量, 其系统误差主要为由于收集口高于地面的雨量器安装对自然风场的干扰, 造成了雨量器捕捉率减少而引起的风场变形误差和沾湿集水器内壁及倒空储水器时导致的沾湿误差。自动观测降雨也存在上述两种系统误差, 但是沾湿误差中不存在倒空储水器时导致的误差。风场变形误差与测量仪器的外部形状、收集口尺寸、安装高度、风速大小、降水粒子大小以及降水类型有关[15]。由于双翻斗雨量计的外部形状、收集口尺寸、安装高度、与普通雨量器相同, 因此两种仪器引起的风场变形误差相同。而单翻斗雨量计收集口尺寸比普通雨量器小, 这会导致两者引起的风场变形误差略有不同。沾湿集水器内壁引起的沾湿误差与内壁的面积以及光滑程度有关, 不同的集水器引起的沾湿误差略有不同。就普通雨量器的集水器而言, 对于每次测量引起的沾湿误差普遍在0.1 mm左右[13]。人工观测与自动观测相比, 存在着倒空储水器时导致的沾湿误差, 当储水器盛满水倒空时会引起约0.1 mm的雨量损失[13]。

自动观测用的翻斗雨量计比人工观测用的普通雨量器机械结构复杂, 引起降雨测量误差的渠道更多。为了保证测量的准确性, 在仪器安装与维护过程中, 基点位置的调节、雨量计的水平性都十分重要。雨量计翻斗计数受雨强影响很大。由于翻斗有一定的翻转惯性, 当雨强较大时, 翻斗计数次数比实际增多而造成观测雨量偏大[2]。另一方面, 翻斗的翻转有一个短暂而有限的时间。在其翻转的前半段时间, 可能会有额外的雨水流入已经计量过雨量的斗的上部分而造成观测雨量偏小。在大雨的情形下 (250 mm/h), 这一误差十分显著[16]。

③可能的仪器问题以及观测时间不一致引起的对比差异

627个站中, 年降雨量对比差值在20%以上的站共有5个。这5个站的资料情况见表 2。表中5个站的年降雨量普遍偏小, 但这5个站从日降雨资料来看, 存在着明显的自动与人工观测降雨量的系统偏差。即当自动与人工观测的年降雨量差值为正值时, 该站全年每日自动观测的日降雨量几乎均大于人工测量值, 反之亦然。尤其57780站, 全年的系统偏差最为明显。这也是表中反应的, 该站经粗差处理后, 对比资料删除较多的原因。这种明显的系统偏差往往为观测仪器引起。

|

|

表 2 2005年自动与人工观测年降雨量差值最大的5个站对比资料 Table 2 Data about the 5 stations where the annual rainfalls measured by automatic recording and manual observation with the most great difference in 2005 |

表 3列出了2005年全国627个站日降雨量对比差值在20.0 mm以上的对比资料。从表中可见, 50425站、58208站和58847站有几个共同的特点: ①连续2日自动与人工观测的日降雨量差值较大; ②前1日人工观测的日降雨量小于自动观测值, 而后1日则反之; ③两日差值的累计远远小于20.0 mm。我国的雨量观测以20:00作为日界。因此20:00既为某日观测的结束时间, 也为下1日的开始时间。通过查询上报的A文件, 发现上述3个站均存在1次降雨过程跨越表中两日的现象。也就是说, 上1日结束时的20:00前后, 站里正在降雨。而20:00正是人工定时测量降雨量的时间。按照规定, 人工观测降雨可在正点前15 min内进行, 而自动观测则是在正点时采样[12]。人工测量的提前正是造成上述1次降雨过程跨日时, 前1日人工测量雨量少, 而后1日多的原因。自动与人工在20:00观测时间的不一致造成前后两日降雨量测量的差值大小与20:00前雨强的大小以及人工观测提前的时间有关, 这种差异对于雨量对比测量结果的多日累计量无影响。

|

|

表 3 2005年自动与人工观测日降雨量差值在20.0 mm以上的对比资料 Table 3 The intercomparison results of daily rainfalls measured by automatic recording and manual observation of which the differences are overpass 20.0 mm in 2005 |

④其他突发事件造成的对比差异

表 3中51542站相应日的自动与人工观测的降雨量差异较大。原因是该日前段时间为降雨, 而后段时间突降大雪, 致使自动观测停止。人工观测的日降雨量中实际包含降雪, 而自动站观测的日降雨量无降雪, 因此自动观测比人工观测值低。自动站雨量计漏斗堵塞造成56778站6月14日的自动比人工测量的雨量少。57780站发生在5月5日的差异与该站反映的自动站雨量计精度太差有关。表中58506站、58752站和59838站相应日的对比差值较大, 造成这种差异的确切原因不明, 但这3站3日的降雨有一个共同特点, 就是均受台风影响, 为特大暴雨。

3 自动观测与人工观测日降雨量的相关性利用627个站55641次自动观测的日降雨量与人工观测的日降雨量进行了相关统计分析。图 4为自动观测与人工观测日降雨量的相关图。图中浅色点为每次人工观测的日降雨量与自动观测的日降雨量相对应的点, 共有55641个点。从这些点的位置可见, 点子的散布紧密围绕一条直线, 因此自动观测的日降雨量与人工观测值成很好的线性相关, 图中直线为相关曲线。利用最小二乘法计算, 自动观测的日降雨量与人工观测的日降雨量相关系数为0.9988, 相关方程为:

|

(1) |

|

|

| 图 4. 2005年55641次自动观测与人工观测日降雨量的相关图 Fig 4. Relationship diagram between daily rainfalls measured by automatic recording and manual observation of 55641 times in 2005 | |

式 (1) 中, x代表人工观测的日降雨量, y代表自动观测的日降雨量, 单位均为mm。

4 小结利用全国627个基准、基本站2005年的自动与人工雨量业务观测资料, 通过一系列对比分析发现:

1) 各站在降雨期, 当人工观测无降雨时, 自动观测也均表现为无降雨。

2) 自动与人工测量的日降雨量的差值变量不遵从正态分布。自动观测比人工观测的日降雨量平均偏高0.12 mm, 标准差为0.70 mm, 相对偏高1.42%。

3) 30%的站自动观测的年降雨量小于人工测量值, 70%的站大于人工观测值; 80%的站自动与人工观测的年降雨量差值在5%以内, 近4%的站年降雨量差值在10%以上。与20世纪90年代初的现场对比试验结果相比, 2005年业务观测中, 全国627个站自动与人工观测的年降雨量间的差异明显改善, 存在较小的自动观测与人工观测年降雨量相对差值。对于年降雨量相对差值较大的站, 其年降雨量均较小。

4) 空间采样差以及20:00定时观测中自动与人工观测时间的不一致, 均会导致自动与人工观测日降雨量的差异, 但是对多日差值累计无系统影响。其他突发事件也是造成自动与人工观测的日降雨量有差异的原因之一。由于自动与人工观测仪器不同引起的降雨测量系统误差的差别, 以及可能的仪器问题, 也会导致自动与人工观测呈降雨量的系统偏差。

5) 自动观测与人工观测日降雨量呈线性相关, 相关系数为0.9988。

| [1] | 王颖, 刘小宁. 自动站与人工观测气温的对比分析. 应用气象学报, 2002, 13, (6): 741–748. |

| [2] | 连志鸾. 自动站与人工站观测记录的差异分析. 气象, 2005, 31, (3): 48–52. |

| [3] | 熊安元, 朱燕君, 任芝花, 等. 观测仪器和百叶箱的变化对地面气温观测值的影响及其原因分析. 气象学报, 2006, 64, (3): 377–384. |

| [4] | 郭锡钦, 曾书儿, 王金钊. 有线综合遥测站现场对比试验结果. 气象, 1994, 20, (5): 24–27. |

| [5] | 郭锡钦, 曾书儿, 王金钊. 自动气象站的动态试验及其测量准确度. 应用气象学报, 1994, 5, (2): 176–182. |

| [6] | 胡玉峰. 自动与人工观测数据的差异. 应用气象学报, 2004, 15, (6): 719–726. |

| [7] | 钮学新, 董加斌, 杜惠良. 华东地区台风降水及影响降水因素的气候分析. 应用气象学报, 2005, 16, (3): 402–407. |

| [8] | 何立富, 武炳义, 管成功. 印度夏季风的减弱及其与对流层温度的关系. 气象学报, 2005, 63, (3): 365–373. |

| [9] | 曾琮, 胡斯团, 梁建茵, 等. 东亚冬季风异常与广东前汛期旱涝关系的初步分析. 应用气象学报, 2005, 16, (5): 645–654. |

| [10] | 高辉. 淮河夏季降水与赤道东太平洋海温对应关系的年代际变化. 应用气象学报, 2006, 17, (1): 1–9. |

| [11] | 中国气象局.地面气象观测数据文件和记录薄表格式.北京:气象出版社, 2005:18-32. |

| [12] | 中国气象局.地面气象观测规范.北京:气象出版社, 2003:54-58. |

| [13] | 任芝花, 王改利, 邹风玲, 等. 中国降水测量误差的研究. 气象学报, 2003, 61, (5): 621–627. |

| [14] | 黄嘉佑. 气象统计分析与预报方法. 北京: 气象出版社, 2000: 18-27. |

| [15] | Sevruk B, Correction of Precipitation Measurements. WMO/TD, 1985, 104: 13–23. |

| [16] | WMO. Guide to Meteorological Instrument and Methods of Observation. 1996, 8, I.6.1-I.6.15. |

2007, 18 (3): 358-364

2007, 18 (3): 358-364