2. 云南省气象台, 昆明 650034

2. Yunnan Provincial Meteorological Bureau, Kunming 650034

目前, 由于对大气运动认识的局限性, 利用气候模式来描述1个月及以上时间尺度的长期气候变化还处于不成熟的发展阶段, 而根据前期信号特征来预测后期的气候变化仍然是目前短期气候预测的主要手段, 特别是在省级和地区级气象台站。因此分析了解极端气候异常前期的环流特征在短期预测中就显得尤为重要。

过去的许多工作研究了大气环流和气候变化的隔季相关, 得到了许多有意义的结论。孙淑清等[1-2]的研究表明, 东亚冬季风和夏季风的变化有很好的隔季相关, 冬季大气环流异常不但直接影响我国冬季的气温变化, 而且可以持续影响夏季大气环流的变化, 进而引起我国夏季天气气候的异常; 何敏等[3]则进一步指出冬季风强度甚至可以作为南海夏季风爆发早晚的前期信号; 朱锦红等[4]研究发现, 我国夏季不同雨型与前期环流变化存在密切的关系, 不同雨型对应前期明显不同的环流型, 认为可以根据前期的大气环流特征来预测夏季降水的变化。但由于气候变化存在明显的区域差异, 不同地区的降水变化不仅差异较大, 与前期环流变化的关系也不尽相同。云南位于低纬高原的亚洲季风气候区, 复杂的地形地貌以及东亚和南亚夏季风的共同作用, 使云南夏季降水具有独特的气候特征。因此进一步研究云南夏季降水异常的前期信号特征对于准确预测云南的夏季旱涝, 对于防灾减灾有十分重要的实际意义。

本文主要利用1948—2000年2.5°×2.5°分辨率的NCEP/NCAR高度、温度、风等月平均再分析资料, 1948—2003年英国Hadley中心1.0°×1.0°分辨率的月平均海温资料, 以及1961—2004年云南124个站6—8月的月平均雨量资料, 采用自然正交函数展开 (EOF) 方法、Morlet小波分析、相关分析和合成分析等方法研究了云南夏季旱涝的时空分布特征以及旱涝前期大气环流变化的信号特征, 并对前后期大气环流变化相互联系的可能机理作了初步的探讨。

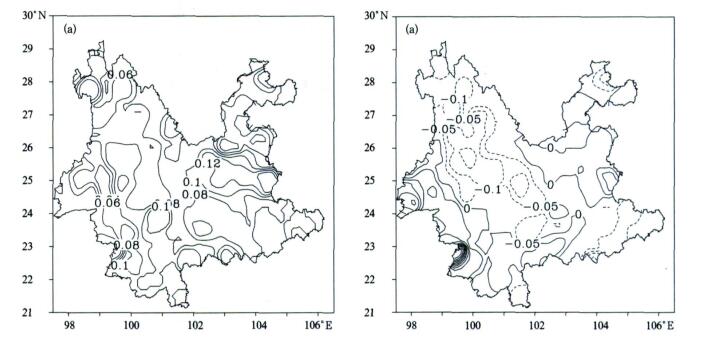

1 云南夏季旱涝云南有明显的干湿季之分, 11月—次年4月为干季, 5—10月为湿季。一般情况下, 80%以上的降水集中在湿季, 其中50%左右的降水又主要集中在夏季6—8月, 因此夏季降水是云南短期气候预测的关键。首先来看云南夏季 (6—8月, 下同) 的降水分布, 图 1为1961—2004年夏季云南124站降水量自然正交函数分解的EOF1和EOF2空间模态, 分别占总方差贡献的31%和8%, 基本上提取了原场的主要信息。EOF第一模态 (图 1a) 反映了云南夏季降水变化一致的特征, 云南全区降水一致偏多或偏少, 其中昆明、曲靖、思茅、临沧、红河南部的降水变化比较明显, 而德宏、迪庆、昭通南部和文山等地的降水变化相对较小; 第二模态 (图 1b) 反映了云南降水分布的区域差异, 表明云南西南部和东北部的降水与西北部—中部—东南部降水的变化趋势相反。夏季, 来自孟加拉湾地区的西南暖湿气流是云南降水的主要水汽来源, 云南天气相对而言也较多地受到西南暖湿气流和东北部静止锋系统的影响, EOF第二模态的分布在一定程度上可能就反映了这两种天气系统对云南夏季降水的影响。

|

|

| 图 1. 1961—2004年6—8月云南124站降水量EOF分析的第一模态 (a) 和第二模态 (b) Fig 1. The first (a) and second (b) empirical orthogonal function (EOF) modes of 124 stations precipitation of Yunnan in JJA during 1961—2004 | |

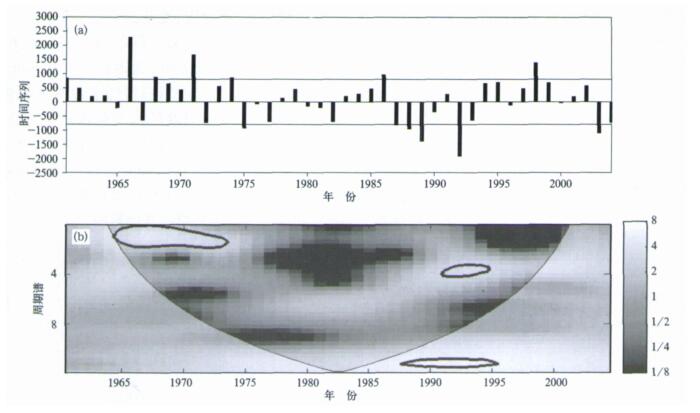

图 2为1961—2004年夏季相应EOF1第一时间系数距平 (相对于1971—2000年的多年平均) 和相应的M orlet小波分析, 可以看到云南夏季降水的年际变化比较明显。分别选取时间系数不低于800和不高于-800的年表示云南夏季降水的正异常年和负异常年, 则1961, 1966, 1968, 1971, 1974, 1986, 1998年为降水正异常年; 1975, 1987, 1988, 1989, 1992, 2003年为负异常年。从第一时间系数的小波分析 (图 2b) 看到, 云南夏季降水变化有2年和4年周期变化特征, 分别出现在1965—1974年和1991—1995年期间, 这两个时段内云南夏季降水变化的年际差异比较明显, 降水异常偏多的1966年和异常偏少1992年均分别出现在这两个时段内。1976—1985年云南夏季降水的年际差异较小, 在几乎连续10年的时间内, 时间系数的变化在±800范围内。

|

|

| 图 2. 1961—2004年6—8月云南124站降水的第一时间系数距平 (a) 和相应的Morlet小波分析 (b) (粗等值线区域表示云南夏季降水周期变化通过95%信度检验的区域) Fig 2. The first principal component time coefficient anomaly of 124 stations precipitation of Yunnan in JJA during 1961—2004 (a) with its Morlet wavelet analysis (b) (the area encircled by thick solid line denotes that the period is over 95% level) | |

进一步考察以上选取的正、负降水异常年云南124站雨量距平百分率的合成分布 (图略)。在正异常年, 云南全区的降水距平百分率大于10%, 其中云南中部地区的降水明显偏多, 降水距平百分率大于20%, 40%的距平百分率中心位于曲靖西部; 在负异常年, 除了云南西部和东部部分地区降水负距平百分率大于20%外, 其余大部分地区的降水明显偏少, 降水负距平百分率大于30%, 40%的降水负距平百分率中心分别位于楚雄北部和曲靖西部。距平百分率合成场分布进一步表明根据EOF第一时间系数确定的云南夏季降水正、负异常年确实具有很好的代表性。

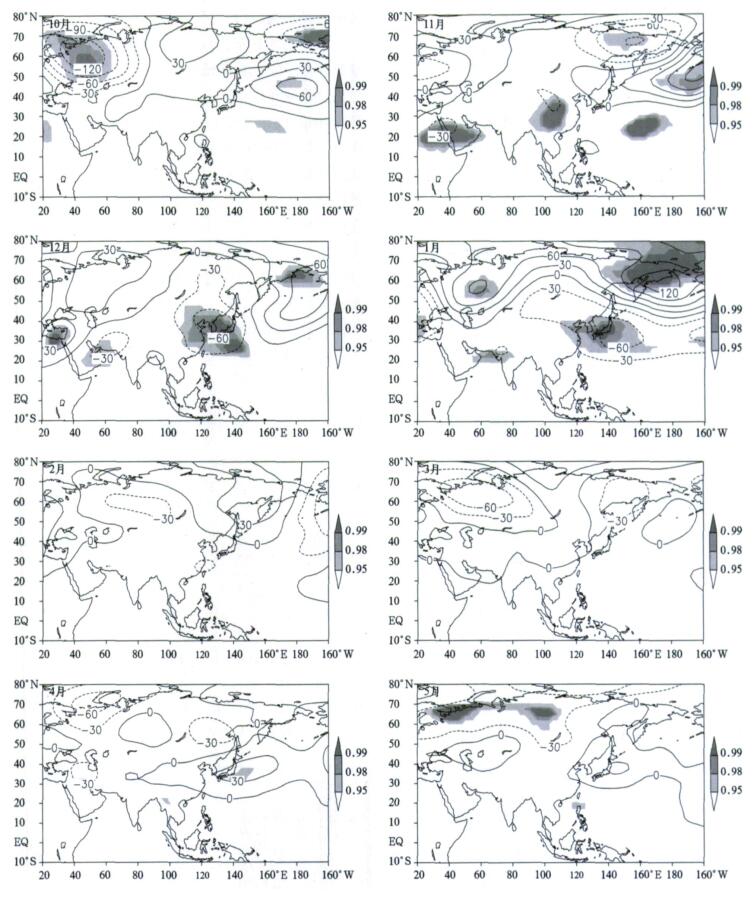

2 云南夏季旱涝前期的环流特征 2.1 500 hPa高度场特征前期500 hPa高度异常对后期短期气候预测有十分重要的意义。陈兴芳等[5]指出, 冬季北太平洋地区500 hPa高度异常与后期我国的降水分布有一定的关系; 陈烈庭等[6]分析表明了我国东部夏季雨带类型与前期北半球500 hPa环流异常有十分明显的关系。图 3为云南夏季正、负降水异常的前一年10月—当年5月逐月500 hPa高度距平差及其t检验。可以看到, 正、负降水异常年的2—5月500 hPa高度的差异很小, 而前一年10月—当年1月500 hPa高度的差异比较显著。10月欧亚中高纬度地区差值分布为两负一正, 欧洲和鄂霍次克海地区分别为负差值, 东亚到北太平洋中部为正差值, 其中欧洲通过95%信度检验的负差值区比较明显; 11月, 欧亚大陆的差值场分布出现了明显的转变, 东亚转为负差值, 而欧洲的负差值明显减弱, 转为正差值区; 12月和1月欧亚中高纬度地区两正一负的差值分布极为相似, 图中最明显的特征是东亚东部地区的负差值和鄂霍次克海地区的正差值非常显著, 均通过了95%信度检验。与12月相比, 1月通过95%信度检验的正负差值区的范围和强度较大。另外, 从前一年12月到1月, 东亚通过95%信度检验的负差值区稍东移, 鄂霍次克海的正差值区向北收缩。正负差值区的变化表明了东亚大槽随时间的东移, 且由于受鄂霍次克海地区高压的影响, 东亚大槽偏南东移; 2—5月, 特别是2—4月正负降水异常年高度场的差异非常小, 其差值均没有通过95%的信度检验。这可能由于3—4月是冬夏季环流转换的关键期, 整个大气环流正处于不稳定的调整状态。

|

|

| 图 3. 云南夏季正负降水异常年前期前一年10月—当年5月逐月500 hPa高度距平差 (等值线, 单位:gpm) 及t检验 (阴影区) Fig 3. Difference of anomalous monthly 500 hPa geopotential height from preceding October to succedent May in anomalous Yunnan summer rainfall years (isolines, unit: gpm) with t-test (shaded areas) | |

以上分析表明, 正负降水异常年前期冬季12月—1月500 hPa高度场之间的差异最显著, 并具有稳定的分布特征, 因此对预测云南夏季旱涝有一定的指示意义。在高度差值场分布图上, 负值表示低槽发展, 正值表示脊或高压发展, 因此12月和1月500 hPa高度差的分布特征即表明:相应云南夏季涝年的前期冬季, 东亚东部地区的低槽发展, 乌拉尔山和太平洋北部地区的脊或高压加强, 相应中高纬度环流的经向度加强; 旱年前期冬季500 hPa高度的变化则刚好相反, 东亚低槽、乌拉尔山和太平洋北部地区的脊均减弱, 相应中高纬度环流的经向度减弱。其中涝年前期冬季鄂霍次克海地区脊或高压的加强意味着, 当鄂霍次克海地区的阻塞高压稳定维持时, 有利于东亚大槽的加强和冷空气南下影响东亚地区。

2.2 高低层流场特征由于前冬12月—1月500 hPa环流变化对云南夏季降水有很好的指示意义, 下面进一步分析相应前冬12月—1月正负降水异常年高低层流场的变化特征。

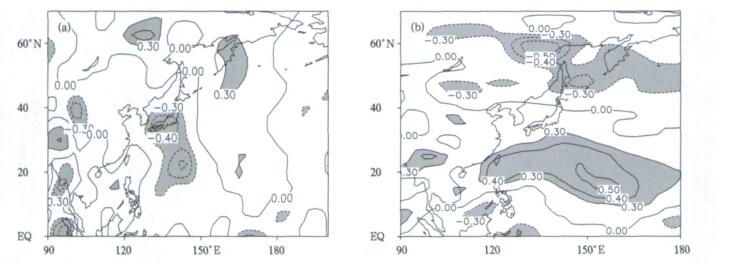

图 4为云南夏季降水与前期冬季1月850 hPa经、纬向风的相关。可以看到云南夏季降水与西北太平洋地区的经向风有明显的负相关, -0.5的最大负相关中心分别位于日本南部和菲律宾以东的洋面上 (图 4a); 与东北亚中高纬度地区的纬向风有明显的负相关, -0.6的最大负相关中心位于鄂霍次克海附近, 而与北太平洋低纬度10°~30°N地区的纬向风有明显的正相关, 0.5的最大正相关中心位于北太平洋中西部地区150°~160°E附近 (图 4 b)。云南夏季降水与前期冬季12月经、纬向风的变化也有类似于1月的相关关系 (图略), 但与1月的相关分布相比, 最大正负相关区的位置偏西, 其中与经向风的最大负相关中心位于东亚东部, 与纬向风的最大正相关中心位于日本以南的洋面上。

|

|

| 图 4. 1961—2001年云南夏季降水与前冬1月850 hPa经向风 (a) 和纬向风 (b) 相关分析 (阴影区表示通过95%信度检验的区域) Fig 4. Correlations between Yunnan summer rainfall and meridional wind (a), zonal wind (b) in preceding January for 1961—2001 (shaded areas indicate changes at the 95% confindence level) | |

相关场分布表明云南夏季降水与前冬东亚到西太平洋地区低层风场的变化有密切的关系。当前冬东亚至西太平洋地区的北风和中西太平洋低纬度地区的西风加强 (减弱) 时, 云南夏季降水偏多 (少)。

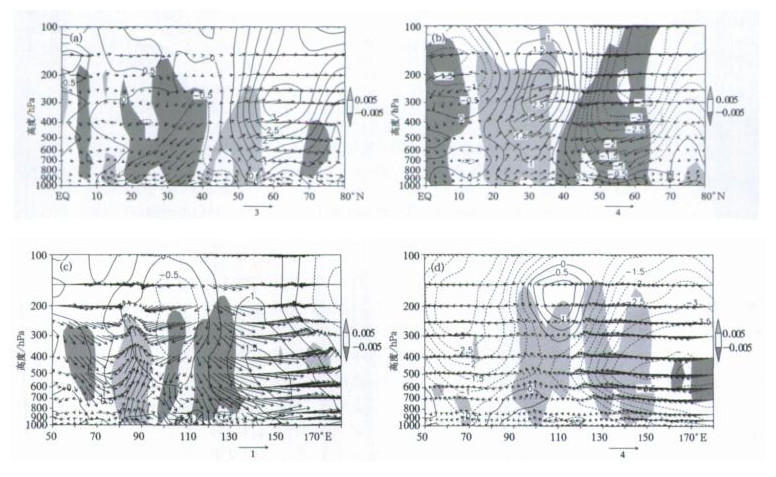

根据相关分布, 进一步分析正负异常年前冬东亚到西太平洋地区高低层流场异常的特征。图 5给出正负异常年前冬1月沿135°~145°E的经向距平环流和沿10°~25°N的纬向距平环流的垂直剖面图, 可以看到在正负异常年, 除了对流层底层流场变化有差异外, 对流层上层的流场变化也有明显不同的特征。正异常年, 冷空气在西太平洋地区由对流层中高层下沉后向南影响低纬度和向东影响太平洋中部 (图 5a, c); 负异常年的流场变化则刚好相反 (图 5b, d), 西太平洋中低纬度为异常南风, 中西太平洋为异常东风, 西太平洋地区有明显的异常上升气流。除了西太平洋地区外, 东北亚中高纬度地区的经向流场变化也有明显不同的特征。正异常年, 中高纬度地区对流层底层为异常偏北风, 上层为异常偏南风, 3 m/s的最大异常南风中心位于300 hPa附近 (图 5a); 负异常年流场的变化相反, 对流层底层为异常南风, 上层为异常北风, 并伴有明显的下沉运动, 大于3.5 m/s的异常北风中心位于200 hPa附近 (图 5b)。

|

|

| 图 5. 正、负降水异常年前冬1月沿135°~145°E的经向距平流场 (a, b) 和沿10°~25°N的纬向距平流场 (c, d) 剖面 (实线和虚线分别为经、纬向风的等值线, 浅色影阴区表示垂直速度大于0.005 Pa·s-1的上升区, 深色表示垂直速度小于-0.005 Pa·s-1的下沉区, 矢量箭头分别表示经向和纬向距平风矢) Fig 5. Meridional section along 135°—145°E average (a, b) and zonal section along 10°—25°N average (c, d) stream anomaly in preceding January in anomalous Yunnan summer rainfall years (solid and dashed lines denote meridional and zonal wind; light shaded areas denote ascending flow with velocity above 0.005 Pa·s-1 and dark shaded areas denote descending flow with velocity below-0.005 Pa·s-1; arrow heads denote meridional and zonal wind anomaly) | |

从流场角度来看, 冬季风活动主要以低空风系变化为主要特征, 大气对流层风场的变化在一定程度上可以表示东亚冬季风的强度[7]。因此以上流场变化特征表明:云南夏季正 (负) 降水异常年前冬对流层中低层北风加强 (减弱), 相应的冬季风加强 (减弱)。

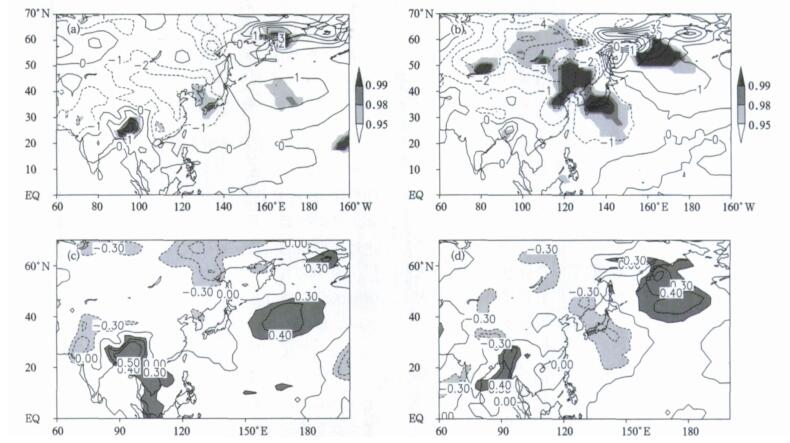

3 异常的大气热力状态冬季东亚环流的异常变化直接控制着冬季东亚地区的气候变化。同样地, 分析云南夏季正负降水异常前一年10月—当年5月逐月地面温度的差值分布和t检验 (图略) 发现, 与逐月500 hPa高度距平差值的变化特征相似, 前冬12月—1月正负异常年温度距平的差异比较显著, 而其他月份的温度差异却很小, 特别是2—4月的温度差几乎都没有通过95%信度检验。图 6为正负降水异常年前冬12月和1月的地面温度差合成场和夏季降水与地面温度场的相关分布, 可见前冬12月和1月东亚大部分地区的温度差为负 (图 6a, b), 表明相应云南夏季降水偏多的前期冬季, 东亚大部分地区气温偏低, 相反, 降水偏少时前冬东亚大部分地区的气温偏高。与12月相比 (图 6a), 1月地面温度的差异比较显著 (图 6b), 通过95%信度检验的东亚负差值区和鄂霍次克海正差值区的范围较大, 正负差值的中心区域还通过了99%的信度检验。相关场分布 (图 6c, d) 同样显示了云南夏季降水与东亚和太平洋北部地区冬季地面温度变化有密切联系, 通过95%信度检验的负正相关区分别位于东亚和北太平洋北部。与12月相比, 云南夏季降水与1月西北太平洋地面温度的负相关和北太平洋北部地面温度的正相关比较明显, 中心最大相关系数分别为-0.4和0.5, 通过相关信度检验的区域范围也明显偏大。

|

|

| 图 6. 正负降水异常年前期12月 (a) 和1月 (b) 地面温度距平差 (单位:℃) 和t检验 (阴影区), 以及云南夏季降水与12月 (c) 和1月 (d) 地面温度的相关分布 (阴影区为通过95%信度检验的区域) Fig 6. Difference of surface temperature anomalies and its t-test (shaded areas) in preceding December (a) and January (b), correlation between Yunnan summer rainfall and surface temperature in preceding December (c) and January (d) (shaded areas denote exceeding the test of 95% level) | |

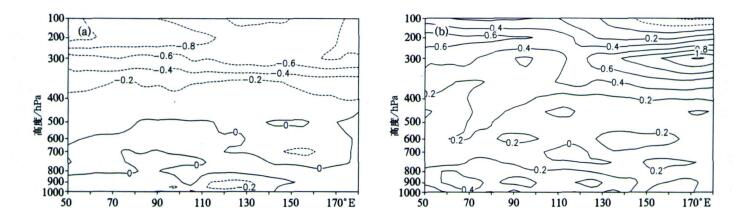

第2章的分析表明, 正负降水异常年前期冬季12—1月高低层流场变化明显不同, 强冬季风年, 中纬度地区对流层分别流向低纬度和中东太平洋地区的冷空气加强, 而弱冬季风年的冷空气减弱, 流场的不同变化必然也会影响到低纬度中高层大气热力状态的异常分布。图 7为正负降水异常年前冬1月气温距平沿20°S~20°N的剖面图, 反映了正负降水异常年赤道附近高低层大气的热力状态。可以看到正异常年, 除了对流层中低层出现弱的温度正距平外, 对流层底层和中高层、平流层低层都为温度负距平, 高低层大气基本上处于一种冷状态。而负异常年的情况刚好相反, 高低层为温度正距平, 高低层大气基本上处于一种比较暖的状态。正负异常年赤道附近高低层大气的这种异常热力状态的差异与冬季风的活动有十分密切的关系。

|

|

| 图 7. 正 (a)、负 (b) 降水异常年前期冬季1月气温距平沿20°S~20°N的纬向剖面图 Fig 7. Zonal section of 20°S—20°N temperature average in January of positive rainfall anomaly (a) and negative rainfall anomaly (b) | |

4 持续的海温异常对东亚夏季风和云南夏季降水的可能影响

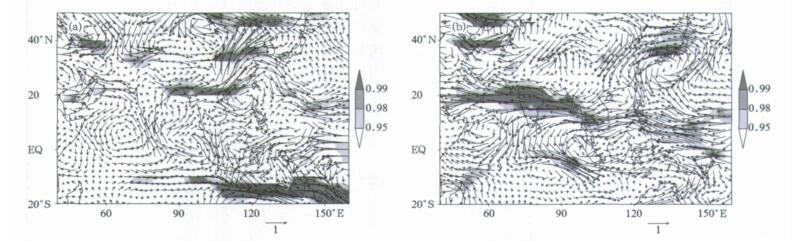

东亚夏季环流是影响我国夏季气候变化的主要系统之一。许多研究表明, 东亚冬季和夏季的环流变化是相互联系相互作用的, 但它们之间的关系究竟如何, 目前还没有公认的结论。图 8为正负降水异常年夏季850 hPa的距平风场, 可以看到正异常年, 在70°~80°E附近、印度半岛、孟加拉湾和东亚东部地区为异常偏南风, 而负异常年上述地区的风场变化刚好相反, 为异常偏北风。夏季风场的变化特征表明云南夏季降水正异常年的亚洲夏季风加强, 负异常年减弱。本研究从海温变化和海气相互作用的理论对此作初步的探讨。

|

|

| 图 8. 正 (a)、负 (b) 降水异常年夏季850 hPa的距平风合成 (单位:m/s; 阴影区分别表示通过95%, 98%和99%信度检验的区域) Fig 8. Composites of anomalous wind (unit: m/s) at 850 hPa (a) positive rainfall anomaly, (b) negative rainfall anomaly (shaded areas are exceeding 95%, 98% and 99% level, respectively) | |

研究表明, 正负降水异常年前冬1月印度洋和太平洋大部分地区的海温变化明显不同, 正异常年, 印度洋、西北太平洋、赤道东太平洋为负海温距平, 北太平洋中部和北部为正海温距平; 而负异常年, 上述地区海温的变化刚好相反 (图略)。

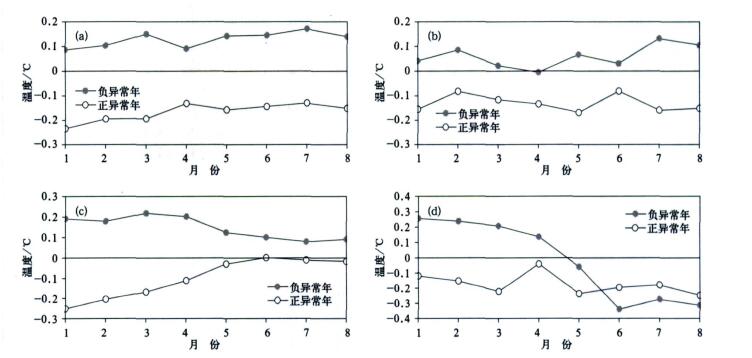

海洋具有很大的热容量, 对后期的大气异常有重要的滞后调节作用, 特别是热带地区海温变化的影响。根据海温差异特征, 分别选取冬季海温变化差异较大的区域, 进一步考察海温持续变化的特征。图 9分别为正负降水异常年1—8月赤道印度洋和太平洋不同区域海温距平的区域平均, 可以看到从冬季到夏季, 不同地区海温持续异常的特征是不同的。赤道东印度洋地区, 1—8月的海温在正异常降水年为持续的负异常, 而负异常降水年为持续正异常, 正负异常年的海温差异比较明显 (图 9a)。赤道西印度洋地区的海温变化与赤道东印度洋地区的海温变化相类似, 但差异较小, 其中负异常年4月的海温变化接近正常 (图 9b)。西北太平洋地区, 降水正负异常年1—4月海温变化的差异较大, 正异常年为冷海温, 负异常年为暖海温, 但夏季海温变化的差异很小, 正异常年的海温变化接近正常 (图 9c)。赤道东太平洋地区前冬春季海温变化的差异较大, 而夏季海温变化却是一致的, 均为负海温距平 (图 9d)。

|

|

| 图 9. 1—8月正、负降水异常年赤道东印度洋 (10°S~10°N, 80°~110°E)(a)、赤道西印度洋 (10°S~10°N, 40°~80°E)(b)、西北太平洋 (10°~30°N, 120°~150°E)(c) 和赤道东太平洋 (5°S~5°N, 90°~150°W)(d) 海温距平的区域平均 (单位:℃) Fig 9. Regional averaged SSTA from January to August in equatorial east India ocean (10°S—10°N, 80°—110°E)(a), equatorial west India ocean (10°S—10°N, 40°—80°E)(b), northwest Pacific ocean (10°—30°N, 120°—150°E)(c), and equatorial east Pacific ocean (5°S—5°N, 90°—150°W)(d) | |

海陆热力差异的季节性变化是季风形成和维持的重要因子。由于海洋和陆地热力特性的差异, 冬季海洋上的温度要高于陆地的温度, 夏季则正相反, 由此就造成了冬夏季海陆之间相反的气流变化。从以上分析可以看到, 从冬季到夏季, 西北太平洋和印度洋地区的海温变化具有很好的持续性, 这势必会影响到夏季风的活动。以降水正异常年为例来解释海温的这种持续异常对夏季风异常变化的作用, 可以认为冬季到夏季, 热带印度洋和西太平洋地区持续的冷海温异常, 加强了夏季海陆之间的热力差异, 相应加强了气流由冷区 (海洋) 向暖区 (大陆) 的流动, 使得亚洲夏季风加强。晏红明等[8]曾用数值模拟方法研究了印度洋地区的持续冷暖海温异常对亚洲夏季风的影响, 结果同样表明了印度洋持续的冷海温异常有利于亚洲夏季风加强, 而持续的暖海温异常则有利于亚洲夏季风减弱。

另外, 从正负降水异常年7月赤道附近高低层大气的热力状态还可以看到 (图略), 夏季高低层气温距平的分布与冬季1月高低层气温的分布特征 (图 7) 很相似, 特别是在对流层高层和平流层低层, 正异常为明显的气温负距平, 负异常年为明显的气温正距平。这从另一方面表明, 不仅热带地区的海温变化具有很好的持续性, 赤道附近高低层大气热力状态同样具有明显的持续异常特性, 并有可能对夏季风环流变化产生一定的滞后影响。

5 结论通过以上分析, 得到以下几点结论:

1) 云南夏季降水的变化比较一致, 并具有2年和4年周期的多时间尺度变化特征。

2) 前期冬季12月—1月东亚中高纬度地区大气环流和赤道附近大气热力状态的异常变化对云南夏季旱涝有重要的指示意义。当冬季东亚大槽加强 (减弱), 冬季风偏强 (弱), 东亚地面温度偏低 (高), 赤道附近高低层大气为冷 (暖) 状态时, 后期云南夏季降水偏多 (少)。

3) 印度洋和西北太平洋地区海温的持续异常有可能是冬夏环流相互联系和作用的桥梁。冬季到夏季海温的持续异常, 有可能通过改变夏季海陆之间的热力差异, 进而影响了东亚夏季风的活动和云南夏季降水。

| [1] | 孙淑清, 孙柏民. 东亚冬季风环流异常与我国江淮流域夏季旱涝天气的关系. 气象学报, 1995, 53, (4): 438–450. |

| [2] | 孙淑清, 陈隽. 异常东亚冬季风对夏季南海地区风场和热力场的影响∥气候与环境研究, 2005, 5(4): 400-415. |

| [3] | 何敏, 宋文玲. 南海夏季风对中国夏季降水的影响和预测∥南海夏季风爆发和演变及其与海洋的相互作用论文集. 北京: 气象出版社, 1999: 112-116. |

| [4] | 朱锦红, 王绍武. 用冬季大气环流预测中国夏季降水型. 北京: 气象出版社, 2000. |

| [5] | 陈兴芳, 宋文玲. 初夏降水的大气环流和海温特征分析及其预报∥"八·五"长期天气预报理论和方法的研究论文集. 北京: 气象出版社, 1996: 101-107. |

| [6] | 陈烈庭, 吴仁广. 中国东部夏季雨带类型与前期北半球500 hPa环流异常的关系. 大气科学, 1998, 22, (6): 849–856. |

| [7] | 晏红明, 段玮, 肖子牛. 东亚冬季风与中国气候变化. 热带气象学报, 2004, 19, (4): 365–376. |

| [8] | 晏红明, 肖子牛. 印度洋海温异常对亚洲季风区天气气候影响的数值模拟研究. 热带气象学报, 2000, 16, (1): 18–27. |

2007, 18 (3): 340-349

2007, 18 (3): 340-349