2. 陕西省气象科学研究所, 西安 710014;

3. 陕西省商洛市气象局, 商州 726000

2. Shaanxi Provincal Institute of Meteorological Sciences, Xi'an 710014;

3. Shangluo Meteorological Bureau, Shangzhou 726000

山区农业气候资源的空间变化主要是由农业气候要素随高度的垂直变化决定的。因此, 山区农业气候资源的综合评价与垂直分层是搞好山区农业气候区划、合理开发利用山区农业气候资源的关键。

传统的农业气候资源垂直分层, 主要是依据各分层指标随海拔高度变化规律, 等间距计算出固定高度上各指标值, 按照研究问题需要采用主导因子法、主成分分析法或聚类分析等方法进行分层[1-2]。20世纪90年代末以来, 随着GIS技术的迅速发展, 它在生态环境评价及气候专题区划中得到广泛应用[3-5]。由于气候资源的空间分布具有明显的地域分异特征, 所以GIS对气候资源的综合评价和垂直分层有着极大的支持作用。

本文以GIS为工具, 数字高程模型 (DEM) 为数据基础, 在进行分层气候指标空间化基础上, 采用模糊综合评判方法, 对商洛山区进行农业气候垂直分层。

1 研究区概况商洛地区位于陕西省东南部, 地处秦岭东段南麓鄂、豫、陕三省交界处 (33°2′30″~34°24′40″N, 108°34′20″~111°1′25″E)。商洛地区辖商州、洛南、山阳、丹凤、商南、镇安、柞水, 东西长229 km, 南北宽138 km, 面积1.93万km2。辖区内群山连绵交错, 山大沟深, 沟壑纵横。地形错综复杂, 西北高, 东南低, 最高牛背梁 (2802.1 m) 与最低梳洗楼 (216.4 m), 相对高差为2586.7 m。境内诸山皆属秦岭山系, 秦岭主脊从长安县进入柞水县, 自西向东北蜿蜒商州、洛南境内, 东向河南延伸, 与关中平原形成天然屏障。商洛地区地跨长江、黄河两大流域, 处在冬夏季风与青藏高原环流的交汇地带, 属温带、亚热带过渡型半湿润山地气候。

2 资料与方法 2.1 基本资料在尽可能使用更多实测资料的原则下, 选择商洛市及周边省、市 (汉中、安康地区各县, 河南省4县及长安、户县) 34个气象观测站具有连续完整的1971— 2000年气象观测资料, 补充商洛地区各县及秦岭北部相邻的蓝田、华县、长安、户县等县气象哨历史观测数据和水文站降水观测数据。在对气象哨和水文站数据进行审核和严格筛选基础上, 按最近相似原则, 依据常规气象站资料将气象哨 (水文站) 温度资料按差值法、降水资料按比值法订正至1971—2000年平均。

地形特征数据以陕西省1:25万基础地理信息, 建立商洛市1:25万DEM模型。

2.2 气象要素空间化近年来, 国内学者在利用GIS技术进行气象要素空间插值方面做了大量的研究工作, 积累了一定的经验[6-10]。为使气象要素空间内插结果更接近资源实际分布状况, 对商洛地区各气象要素的空间插值, 是根据前人对气象要素空间插值各类方法比较和商洛地区现有数据空间点分布状况, 在对数据进行高度订正基础上, 选择误差最小且插值结果最符合该地区资源空间分布状况的方法进行。

在DEM数据支持下, 根据中国亚热带西部山区农业气候资源分析利用课题组秦岭南坡3年气候考察及商洛地区有关小气候考察资料所建立的主要气候要素与海拔高度的关系模型确定的1月平均气温、7月平均气温、不低于10 ℃积温和生长季降水的直减率 (分别为-0.54 ℃/100 m, -0.59 ℃/100 m, -187.5 ℃·d/100 m, 11.7 mm/100 m), 将各气象站和气象哨 (水文站) 数据按要素直减率订正到同一海拔高度700 m (气象站平均高度)。在此平面上, 对月平均气温、生长季降水、积温利用反距离权重 (IDW) 法内插出100 m×100 m栅格点要素值, 再利用DEM数据按要素递减率订正到实际高度。

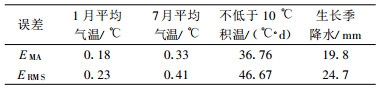

极端最低气温多年平均 (TD极) 插值, 则是在建立TD极与地理因子 (经度、纬度和海拔高度) 三元一次回归模型进行插值基础上 (复相关系数为0.95, 绝对平均误差为0.69 ℃, 均方根误差为0.84 ℃), 对误差再利用IDW法进行修订, 进一步提高其精度。为了检验上述各要素空间插值效果, 对研究区所有站点进行了交叉验证, 计算估计值的绝对平均误差 (EMA) 和均方根误差 (ERMS), 由表 1可见, 插值结果比较理想。

|

|

表 1 分层指标空间插值交叉检验结果 Table 1 Cross validation for space interpolation of vertical zoning index |

2.3 北亚热带北界划分

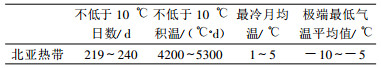

根据本地区实际情况, 热量带划分以气候指标为主 (参见表 2), 地理指标 (自然植被、作物熟制、地貌类型、海拔高度、土壤种类等) 为辅原则进行, 即在依据气候指标划界基础上, 以亚热带标志性植物油桐成片分布且生长较佳的实际情况, 对北界进行修正得到[11]。

|

|

表 2 中国亚热带西部地区热量带的气候指标 Table 2 The climatic index of thermal belt in west semitropics of China |

2.4 分层图制作

利用GIS (Arcinfo) 多层面叠加功能, 在以热量条件作为主导因素综合评判值分层图上, 叠置其他非主导因素———干燥指数分区图和热量带界限图而成。

3 基于GIS农业气候资源垂直分层 3.1 分层指标决定山区植被垂直地带性变化的主导因子是热量条件, 故在确定气候热量层 (带) 时, 以热量条件作为山区气候垂直分层的主要指标。对多年生经济作物, 果树和越冬作物, 只有越冬期和生长期的热量条件都得到满足才可能正常生长和获得稳产高产, 所以越冬期间的温度条件和生长期的热量条件同等重要。

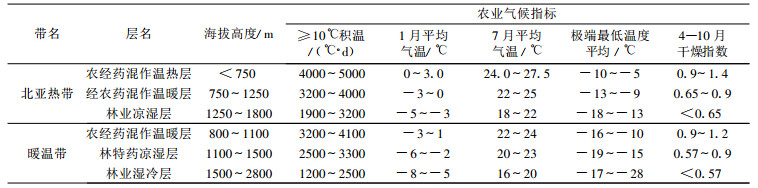

根据已有的研究成果[11], 在实现商洛山区水热指标等要素空间化基础上, 采用既能划分出水平气候带又能兼顾垂直分层指标, 即选择不低于10 ℃积温、最热月平均气温、最冷月平均气温、极端最低气温平均值作为主导指标, 以生长季干燥指数 (0.16∑t≥10 ℃/R, R为降水量) 为辅助指标进行商洛山区的农业气候资源垂直分层。

3.2 分层方法由于所选取的热量指标均随海拔高度增加而呈有规律的递减, 并引起自然景观和农业生产结构的垂直变化。考虑到分层指标作为区域未来发展目标, 具有较为明显的波动性和模糊性, 将指标群作为模糊集合, 利用模糊集的隶属函数μ(x) 来计算单项指标评判值, 最后以模糊综合评判值进行垂直分层。

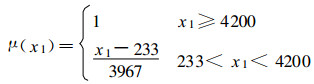

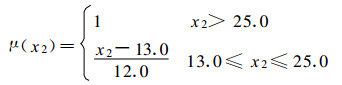

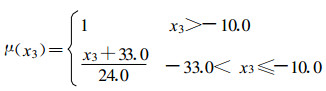

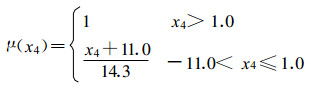

商洛地区属北亚热带和暖温带过渡区, 以各热量要素北亚热带指标作为评价的上限值, 即∑t≥10 ℃在4200 ℃·d以上, 最热月平均气温为25 ℃以上, 最冷月平均气温为1 ℃以上, 极端最低气温平均值为-10 ℃以上, 其隶属函数值定为1, 下限取各指标在该地区最低值, 据此模糊隶属函数标准化计算公式为:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

x1, x2, x3, x4分别表示∑t≥10 ℃, 最热月平均气温, 极端最低气温多年平均, 1月平均气温。根据隶属函数关系得到标准化后的各指标栅格图, 其值在0~1之间。

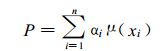

热量条件综合评判利用GIS空间叠加分析功能, 采用线性加权和法得到:

|

(5) |

式 (5) 中, P为综合评判值, μ(xi) 为第i指标气候隶属度, i=1, 2, …, 4, αi为相对应该指标权重 (本文采用等权重), n为评判指标个数 (热量指标为4个), 0 < αi < 1, ∑αi=1。

计算后的综合评判值P, 是位于0~1之间的一个数值, 表示山区水平与垂直方向热量资源优劣。据前面确定的隶属函数形式, 数值越大, 表示热量条件越好。根据综合评判值大小, 结合自然环境状况, 按P < 0.5, 0.5~0.65, 0.65~0.8, 0.8~1划分出冷凉、温和、温暖和温热4个不同区域。

生长期干燥指数区划图是对∑t≥10 ℃栅格图和4—10月降水栅格图按关系式0.16 ∑t≥10 ℃/R进行计算, 得到生长季干燥指数栅格图。根据商洛市农业区划中干旱区划结果, 确定易干旱 (不低于0.9)、半湿润 (0.5~0.9) 和湿润 (不高于0.5) 各区域取值范围。

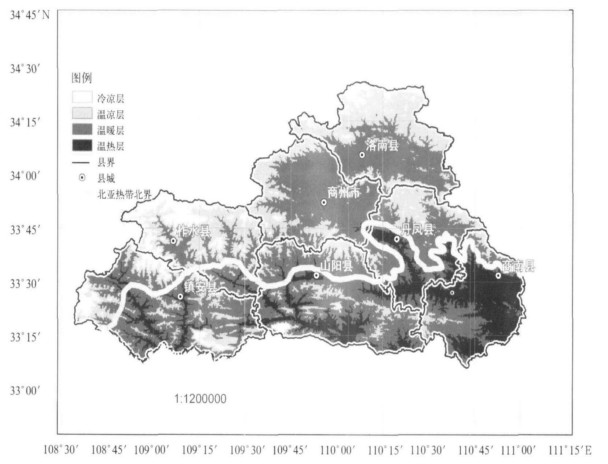

在以热量条件进行的综合评判区划图上按各区域对应的DEM即可确定出相应的海拔高度值, 在此基础上, 叠加亚热带北界和生长季干燥指数图层进行命名和不同层次资源分析 (图 1)。

|

|

| 图 1. 商洛市农业气候资源垂直分层图 Fig 1. Vertical zoning of agro-climatic resources in Shangluo district | |

4 分层结果

由于垂直气候层寓于水平气候带之中, 因此山区垂直气候层的命名, 首先冠以水平气候带的名称, 然后再加垂直气候层的名称 (表 3)。

|

|

表 3 商洛地区农业气候资源垂直分层指标系统 Table 3 Vertical zoning index system of agro-climatic resources in Shangluo district |

4.1 北亚热带山区 4.1.1 农经药混作温热易旱层 (下层, 低于750 m)

本区位于丹江沿岸、商丹盆地、山阳盆地、凤凰谷地、金钱河谷、达仁河谷、旬河谷地及乾佑河河谷川道海拔750 m以下地区。年平均气温为13~16 ℃, 不低于10 ℃积温为4000~5000 ℃·d, 最热月平均气温为24~27.5 ℃, 最冷月为0~3.0 ℃, 极端最低气温多年平均大于-10 ℃; 初霜始于11月上旬, 终霜止于3月底或4月初, 无霜期为210~250 d; 年降水量为700~850 mm, 4—10月干燥指数为1.0左右。由于云雾较多和地形遮蔽, 该层年日照时数为1500~1900 h。该层水热资源丰富, 热量是全区最充裕地区, 具有典型的北亚热带气候特征和自然景观。夏季炎热, 冬季温和, 可使亚热带树种茶树、柑橘、油桐安全越冬; 主要农作物有小麦、玉米、水稻、花生、芝麻等, 热量条件满足一年两熟 (麦-玉米), 是商洛地区重要的粮油生产基地。虽热量条件优越, 但四季降水分配不均, 干旱是主要农业气象灾害, 尤以伏旱最严重。本区应因地制宜, 在继续抓好粮油生产同时, 建立油桐、茶叶、蚕桑、红果、葡萄等林特和山茱萸、杜仲、黄姜、丹参等喜温中药材生产基地。

4.1.2 经农药混作温暖半湿润层 (中层, 750~1250 m)位于亚热带北界以南沿河谷地带浅山丘陵区 (海拔750~1250 m)。年平均气温为11~13 ℃, 不低于10 ℃积温为3200~4000 ℃·d, 最热月平均气温为22~25 ℃, 最冷月为-3~0 ℃, 极端最低气温多年平均为-13~-9 ℃; 4—10月干燥指数0.65~0.9, 降水量800~900 mm。

该层热量条件虽略逊下层, 但水分条件较下层好。农作物可间套两熟或两年三熟, 秋霖常造成回茬玉米秋封。由于本区水、热资源较好, 生物资源十分丰富, 具有多种经营的优越条件。适宜于发展生漆、核桃、柴胡、金银花、丹皮等喜温暖湿润经济作物 (林果) 和中药材。

4.1.3 林业温凉、冷凉湿润层 (中上层, 1250~1800 m)温凉层主要位于海拔1250~1800 m之间的中浅山区。该层年平均气温为7~11 ℃, 不低于10 ℃积温为1900~3200 ℃·d, 最热月平均气温为18~22 ℃, 最冷月平均气温-5~-3 ℃, 极端最低气温多年平均为-18~-13 ℃; 年降水量为850~1000 mm, 4—10月干燥指数低于0.6。

虽然热量条件满足农作物一年一熟, 但因地形错综复杂, 坡陡沟深、岭谷交错, 不易发展种植业。在恢复和保护生态平衡的前提下, 发展经济林、用材林和水源涵养林。

4.2 暖温带山区 4.2.1 农经药混作温暖易旱层 (下层, 800~1100 m)包括暖温带海拔800~1100 m的川道、丘陵和洛南塬区。该层年平均气温为11~13 ℃, 不低于10 ℃积温为3200~4100 ℃·d, 最热月平均气温为22~24 ℃, 最冷月为-3~1 ℃, 极端最低气温多年平均为-16~-10 ℃; 4—10月干燥指数1.0左右, 年降水量为650~750 mm; 由于本区川道、塬区地势相对平坦, 地形遮蔽少, 且云雾、降水较少, 故此层光照条件是全地区最好的地带, 年日照时数为1700~2200 h。

由于水平基带气候条件的差异, 虽然与亚热带温暖层热量条件相同, 但水热匹配有明显差异。农作物可间套两熟或两年三熟, 干旱是该层主要气象灾害。由于属北亚热带向暖温带过渡区, 气候及生物资源十分丰富, 具有多种经营的优越条件。适宜于发展核桃、板栗、烤烟、丹参、柴胡、金银花、丹皮、天麻等喜温暖、温凉经济作物 (林果) 和中药材。

4.2.2 农林药温凉半湿润层 (中上层, 1100~1500 m)主要位于海拔1100~1500 m之间的中浅山区, 具有中温带气候特征。该区年平均气温8~11 ℃, 不低于10 ℃积温为2500~3300 ℃·d, 最热月平均气温为20~23 ℃, 最冷月平均气温为-6~-3 ℃, 极端最低气温多年平均为-19~-15 ℃; 年降水量西北部山区为800~900 mm, 北部山区为700~820 mm, 4—10月干燥指数为0.5~0.7。主要气象灾害是秋涝和霜冻。

该区热量条件满足农作物一年一熟, 以洋芋、玉米、豆类为主, 品种以中早熟为主。该区适宜红豆杉、板栗、天麻、黄芩等多种喜温凉树种和中药材种植, 在恢复和保护生态平衡的前提下, 应大力发展经济林、用材林、水源涵养林。

4.2.3 林业冷凉湿润层 (上层)主要位于海拔1500 m以上中山区。年平均气温 < 8 ℃, 不低于10 ℃积温 < 2400 ℃·d, 最热月平均气温低于20 ℃, 最冷月平均气温低于-5 ℃, 极端最低气温多年平均低于-17 ℃; 年降水量镇安西部和柞水西部中高山区为900~1200 mm, 洛南北部山区为800~900 mm, 4—10月干燥指数低于0.45。

该区降水资源丰富, 冷凉湿润。因山高坡陡, 不易发展种植业, 农业自然资源应重在保护。这对山区涵养水源, 保持水土及中下层农林特生产有着十分重要的生态意义。

5 小结1) 在GIS中, 以DEM数据为基础, 对气象指标系统实现空间化, 使研究区域任一空间位置上资源数量、空间分布规律得以显现, 直观地反映出资源空间变化特征。与传统资源分层针对某一剖面单独进行相比, 由于GIS可进行多指标图层叠加分析, 在进行山区农业气候区划研究中, 区划结果既能反映气候水平分异特征, 又能兼顾垂直分层。

2) 利用GIS技术进行的气候资源综合评价和分析, 是以栅格为基本分析单元, 每一栅格保留了气候资源综合评价的全部特征信息, 并反映出区域内任一空间位置上数量的差异, 这使得分层结果具有非常好的可视效果, 提高了成果的实用性。

| [1] | 傅抱璞, 虞静明, 卢其尧. 山地气候资源与开发利用. 南京: 南京大学出版社, 1996. |

| [2] | 罗宏, 杨志峰. 峡谷暖区农业地形气候垂直分层及其农业发展战略. 地理研究, 1999, 18, (4): 407–412. |

| [3] | 张增祥, 杨存建, 田光进. 基于多源空间数据的中国生态环境综合评价与分析. 遥感学报, 2003, 7, (1): 58–65. |

| [4] | 郭兆夏, 朱琳, 叶殿秀, 等. GIS在气候资源分析及农业气候区划中的应用. 西北大学学报 (自然科学版), 2000, 30, (4): 357–359. |

| [5] | 魏丽, 殷剑敏, 黄淑娥, 等. 贵溪市植被资源遥感调查和综合气候区划. 应用气象学报, 2003, 14, (6): 715–721. |

| [6] | 尚宗波, 高凉, 杨奠安. 利用中国气候信息系统研究年降水量空间分布规律. 生态学报, 2001, 21, (5): 689–694. |

| [7] | 林忠辉, 莫兴国, 李宏轩, 等. 中国陆地区域气象要素的空间插值. 地理学报, 2002, 57, (1): 47–56. |

| [8] | 庄立伟, 王石立. 东北地区逐日气象要素的空间插值方法应用研究. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 605–615. |

| [9] | 李新, 程国栋, 卢玲. 青藏高原气温分布的空间插值方法比较. 高原气象, 2003, 22, (6): 565–573. |

| [10] | 封志明, 杨艳昭, 丁晓强, 等. 气象要素空间差值方法优化. 地理研究, 2004, 23, (3): 357–364. |

| [11] | 中国热带亚热带西部丘陵山区农业气候资源及其合理利用研究课题协作组.中国热带亚热带西部山区农业气候.北京:气象出版社, 1995. |

2007, 18 (1): 108-113

2007, 18 (1): 108-113