强对流天气过程一般都伴随有强烈的雷电活动。雷击可致人员伤亡, 引起油库和森林火灾, 造成供电及通讯信息系统故障或损坏, 对航天、航空、矿山及一些重要而敏感的高技术装备具有重大威胁。20世纪80年代以来, 随着经济的发展及高技术装备、微电子器件的大量采用, 雷电引起的危害显著增加, 特别是与高新技术关系密切的领域, 由于广泛采用对雷电电磁干扰极为敏感的大规模及超大规模集成电路, 使得雷电电磁辐射脉冲对微电子设备的正常工作的影响几率大大增加, 有时甚至造成设备的严重损害。据保守估计, 我国每年因雷电灾害造成的直接经济损失达数亿元, 而由此造成的间接经济损失则难以估计, 产生的社会影响也越来越大。因此, 雷暴起电机制、雷电发生发展及其时空分布特征和雷电防护技术等一直是大气电学领域的重要研究内容。随着雷电定位技术、高速大容量数据采集技术等雷电探测手段的提高进一步推动了雷电科学研究的发展, 并取得了很多有意义的结果[1]。

中国气象科学研究院“七五”期间 (1986—1990年) 在主持执行国家科技攻关项目“灾害性天气预报研究”中就开展了雷电定位与雷电气象等有关研究。近年来, 根据社会需求和防雷气象业务发展的需要, 在雷电物理特征观测与雷电物理研究的同时, 开展了雷电预警预报技术研究。以下将从雷电探测技术、强对流天气过程中雷电特征、雷电预警预报、雷电物理过程以及雷暴起电放电模式研究等方面, 综述中国气象科学研究院在雷电研究中取得的结果和进展。

1 雷电定位技术的研发利用雷电定位系统可以实时获得地闪发生的时空分布、强度以及极性等特征, 这些参量对雷电研究和监测及其防御非常重要, 同时由于雷电一般伴随着强对流天气发生, 雷电监测对灾害性天气的监测和预警也具有重要作用。由于单站闪电定位系统可以避免通讯带来的复杂性, 简化探测系统, 周秀骥等[2]提出利用闪电电磁波频谱的振幅与相位差来定位, 依据这一原理中国科技大学与中国气象科学研究院联合开发了闪电单站定位系统, 并进行了观测试验。试验结果表明, 该系统可以用于探测250 km范围内地闪的方位、距离、强度和极性, 通过对比试验, 结果表明该系统的可靠性为90%左右[3-4]。另外, 也合作研发了利用多个单站定位系统组网、用GPS授时同步的观测技术, 相应的三站 (合肥、蚌埠和滁州) 定位网从1998年连续正常工作至今, 获得了江淮地区闪电活动有价值的资料, 在我国率先利用闪电VLF定位系统进行了云内闪电的观测。

2 北京地区闪电特征和时空分布雷电是与对流性天气相关联的一种大气放电现象, 因此分析闪电特征及其时空分布, 有助于了解对流性天气的发生和演变。中国气象科学研究院与中国科学院兰州高原大气物理研究所、中国科技大学合作, 利用三站雷电定位系统和单站闪电定位系统对北京地区闪电特征和时空分布进行了观测研究, 结果发现:北京地区负地闪回击的峰值时间平均值为5.6 μs, 正地闪平均值为9.8 μs, 负地闪回击的半峰值时间平均为13.2 μs, 正地闪回击的半峰平均值是23.2 μs, 这为雷电防护设计提供了重要的实验数据[5-6]。孟青等[7]利用单站闪电定位系统的观测资料, 统计分析得到北京地区云闪占总闪电的23%~52%, 正地闪占总地闪的19%~24%。郑栋等[8]利用闪电定位系统的观测资料分析发现北京及其周边地区的闪电活动在时间分布上具有明显的峰值和谷值, 13:00—21:00是北京地区闪电活动最强的时段, 占整个闪电活动的60%以上, 主要分布在北京西北部地区, 且负地闪比例较高; 23:00—次日05:00是闪电活动的次强时段, 占整个闪电活动的25%以上, 主要分布在北京地区东南部, 且正地闪比例较高。正负地闪分布呈现明显的不同, 负地闪的密度高值区集中在山区, 正地闪密度高值区散布在平原, 这反映了山区雷暴和平原雷暴的电荷结构可能存在不同。

3 闪电活动与强对流天气过程通过对中小尺度强对流天气系统中闪电活动的特征分析研究发现, 闪电频数的日变化与强对流天气的发生有一定对应关系, 北京地区雷电活动的日变化与北京地区降水的日变化有较好的对应关系, 不同类型的天气过程如冰雹、暴雨发生时, 地闪和云闪的比例有明显的差异, 正、负极性的地闪频数也不同, 冰雹过程以云闪活动为主, 正地闪比例偏高, 而暴雨过程正地闪比例比冰雹过程偏低[9]。闪电分布可以展示锋面、气旋等特征, 利用闪电分布可以分辨出尺度在10~50 km的中小尺度对流活动, 而闪电活动的演变揭示了生命史为几分钟到2~3 h的中小尺度对流系统的活动规律[10]。

随着雷电探测技术的发展, 利用干涉法和时差法对闪电产生的高频辐射源的定位可以监测云闪和地闪的发生, 并可以描绘闪电通道的三维发展特征, 这进一步提高了强对流天气的闪电监测能力。Meng等[11-12]利用SAFIR3000 (闪电窄带干涉仪系统) 观测资料与雷达回波进行了比对, 结果表明两者具有较好的对应性, 雷电探测系统对强对流天气的监测和预警具有更突出的优势。Zhang等[13]利用美国三维雷电探测系统观测资料, 分析了超级单体雷暴的闪电特征, 揭示了雷暴中闪电洞或闪电环的存在, 且在时空分布上与雷暴的上升气流和下沉气流区相对应, 闪电洞出现在龙卷风发生之前, 在龙卷风发生期间, 闪电洞最为明显, 并在闪电洞上方15~16 km高度有独立于其他闪电的辐射发生, 在闪电洞周围, 闪电通道表现为呈顺时针方向的旋转状。同时对雷暴的电荷结构的分析发现雷暴产生大量正地闪期间, 雷暴的主体部分 (对流区) 雷暴电荷结构呈反三极性, 正地闪主要发生在雷暴的主体部分, 并由中部的正电荷区产生; 在大量负地闪发生期间, 负地闪主要发生在雷暴的砧体部分, 由于雷暴主体部分的电荷结构向砧体区的倾斜, 云中砧体部分电荷结构为反偶极性, 上部负电荷区产生了大量负地闪。雷暴最下部的电荷区很少直接产生对地放电, 但对其上部电荷区的对地放电的发生具有重要作用[14]。正地闪发生发展过程大致可分为3个阶段, 在回击之前有较长时间的云内发展过程, 传输速度为105 m/s量级, 辐射强度与负地闪梯级先导辐射强度相当, 这一期间闪电是以负极性击穿过程在云中正电荷区发展, 通道沿水平方向延伸, 较少分叉; 回击之后闪电在云内快速传输, 比回击前的发展速度快约2倍, 辐射点较少且比较弥散, 但辐射强度增强; 在闪电的最后阶段, 传输速度与回击前的传输速度相当, 辐射点主要集中在闪电通道的顶端。正地闪与负地闪的时空发展特征存在明显的差异[15]。由于云中冰晶的存在, 当飞机穿过云层时常常产生电磁噪声, 对这些电磁噪声特征分析发现穿云飞机在60~66 MHz带宽内产生的电磁辐射, 其强度在1 W~10 kW之间, 甚至更高, 穿云飞机在10~12 km高度上产生的辐射最强, 穿过不同云系时, 辐射强度不同, 其中穿过层状云系时, 辐射最弱[16]。

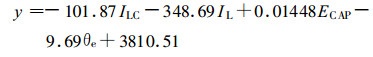

4 雷电预警预报研究在雷电防御中, 除了采用各种装置进行直接和间接防护以外, 利用多种观测资料对雷电活动进行预警和预报, 进而在雷暴过境期间采取必要的措施以尽量减小损失也是当前主要采取的防护手段之一。长期以来, 国内外的研究人员在利用探空、雷达和卫星等观测资料, 结合雷电探测资料进行雷电临近预报方面做了大量深入的研究工作。中国气象科学研究院雷电临近预警预报方法研究近期也取得了初步进展。郑栋等[17]利用大气不稳定度参数对雷电活动进行潜势预报。统计分析研究发现, 潜在性稳定度指数、对流性稳定度指数、潜在-对流性稳定度指数、抬升指数、对流有效位能和700 hPa相当位温等参数对闪电活动具有较好的潜势预报效果, 并建立了闪电频数和各参数的线性回归关系:

|

(1) |

式 (1) 中, ILC为潜在-对流性稳定度指数, IL为抬升指数, ECAP为对流有效位能, θe为700 hPa相当位温。

孟青等[18-20]分析了闪电监测系统和地面电场仪在雷电预警中的应用。吕伟涛[21]利用卫星、雷达、闪电定位仪等观测资料, 集成了决策树以及区域识别、跟踪和外推等方法, 建立了雷电临近预报系统, 开展了雷电活动发展和移动的趋势预报以及重点地区雷电发生概率预警预报试验。雷电预警预报系统采用模块化结构, 根据不同观测资料分为8个预警模块, 可以自动生成0~12 h雷电活动潜势预报, 0~2 h雷电活动发展移动趋势, 0~2 h雷电发生概率, 重点区域雷电预警等产品。该系统具有人机交互功能, 用户可以指定参与预报的各种资料及其预报结果在综合预报中所占的相对权重, 并且可以输入预报员的经验预报结果参与综合预报。该系统在2006年北京奥运气象服务演练中进行了试运行, 初步结果表明其具有较好的预警能力。

5 雷电物理过程研究雷电发生发展物理过程研究对雷电防护系统的设计和技术发展非常重要。自然闪电具有很大随机性和瞬时性, 而人工引发雷电可以预知发生的时间和地点, 为雷电的研究和雷电放电参量的测量提供了有利条件。2005年夏季中国气象科学研究院与中国科学院寒区旱区环境与工程研究所合作, 在山东滨州开展了人工引发雷电试验。2006年夏季又与广东省气象局合作在广州从化地区进行了自然闪电和人工引发雷电野外试验, 图 1是2006年8月28日18:46:26 (北京时, 下同) 广州从化的人工引雷照片。

|

|

| 图 1. 2006年8月28日18:46:26广州从化的人工引雷照片 | |

郑栋等①利用2005年8月2日观测到的3次人工引发雷电中12次直窜先导和继后回击过程的电场变化资料, 在地闪通道的“先导模型”和“回击模型”基础上, 建立了“先导-回击模型”, 并进行了闪电通道特征参量的计算。计算结果发现:直窜先导过程的电荷线密度范围为49.3~130.05 μc/m; 直窜先导发展平均速度范围为0.23×107~1.48×107 m/s; 直窜先导平均电流范围为0.14~1.87 kA; 先导通道电位范围为7.94~20.33 MV; 继后回击中和的电荷量范围为0.16~1.21 C; 继后回击过程的回击平均速度范围为2.61×107~11.86×107 m/s; 回击平均电流范围为1.56~12.59 kA。

① 郑栋, 张义军, 吕伟涛, 等. “先导-回击模型”与人工触发闪电特征参数计算. 中国电机工程学报. 待发表.

吕伟涛[21]利用成像率为2000幅/s的高速摄像系统, 在国际上首次获得了一次空中引发雷电始发过程中上行正先导起始、发展以及双向先导传输的完整时间序列的直接光学证据, 分析得到上行正先导起始阶段的二维速度为3.8×104~5.5×104 m/s。结合采样率为5 MS/s的快慢电场变化资料, 给出上行正先导比非稳定下行负先导提前约932 μs起始, 比稳定下行负先导提前约4.1 ms起始。非稳定下行负先导共间歇性向下发展3次, 间歇时间约1 ms, 每次发展包含不同个数的梯级过程, 较明显的梯级长度约为7 m, 其中一次发展时的梯级间隔约18 μs。稳定下行负先导从非稳定下行负先导的头部开始, 而不是从导线下端开始, 其二维速度约为1.9×105 m/s, 平均梯级长度约3 m, 梯级间隔在6~31 μs范围内变化, 平均约为15 μs。非稳定下行负先导的灰度要比上行正先导的灰度大1个量级左右。高速摄像还清晰地观测到了小回击之后的上行放电现象, 速度为1.6×105~2.0×105 m/s。观测到一幅非稳定上行正先导发光的图片, 进一步证实了此物理过程的存在, 也为雷电防护技术的发展提供了实验基础。

同时还以两次人工引发雷电的高速摄像记录为主, 结合快慢电场变化记录, 对人工引发雷电的物理过程、闪道的发展、移动和亮度变化等进行了分析, 结果表明:空中触发方式和经典触发方式的负极性闪电在起始阶段的物理过程存在明显的差异, 前者的触发高度比后者的高, 前者的上行正先导的起始速度比后者的要低1个量级左右, 而在初始连续电流之后, 两种触发方式的光电观测记录基本没有区别。在人工触发闪电的过程中, 相对于金属导线汽化部分, 空气离化部分的亮度特性更能真实地体现闪电通道中电流的变化特性, 金属导线汽化部分的余晖时间可达到160~170 ms左右。依据高速摄像系统得到的光学资料, 结合电场变化观测, 可以将击后过程分为3种类型, 没有M分量的为连续衰减型, 有M分量的分为独立型和延续型, 能够与不同类型的延续电流波形相对应。有M分量的回击间隔的几何平均为77 ms, 比没有M分量的37 ms要长。初始连续电流过程是上行先导触发闪电的特有放电过程, 在该过程中也会出现M分量, 且一般来说有M分量的初始连续电流持续时间也会更长。回击和M分量发生前闪电通道内的电流存在明显的差异, 回击前闪电通道的相对亮度较弱, 甚至观测不到任何发光现象, 而M分量发生前闪电通道仍有较强的发光, 说明通道中仍有电流。

6 雷暴起电放电数值模式研究云的起电研究是当前研究的一个前沿热点。一般认为在雷暴云里, 电荷中心的产生主要是由非感应起电机制引起的, 也就是冰晶和霰之间的相互碰撞, 冰晶荷正电, 而霰荷负电, 在垂直气流及重力的作用下, 冰晶随上升气流向上, 霰相对小粒子向下沉从而造成电荷分离。在实验室里测量发现冰晶和霰碰撞转移的电荷量及其极性是由环境温度和液态水含量决定的。Ma等[22]以中国气象科学研究院的对流云催化数值模式为主要框架, 采用并改进了较新的起电、放电参数化方案, 发展了三维雷暴云起电、放电数值模式 (雷电模式)。雷电模式能较合理地模拟出雷暴云电结构的时空演变特征, 模拟的云闪通道也呈现与观测一致的分叉通道、双层结构以及地闪发展特征 (图 2)。同时利用中国气象局新一代数值预报模式即全球/区域同化预报系统 (GRAPES) 模式的模拟结果为雷电模式提供更接近真实的环境场, 替代模式里采用的探空资料和湿热泡的初始场。模式试验把雷电模式嵌套入GRAPES中尺度模式中, 对北京地区的几个个例进行了数值模拟。初步试验是首先运行GRAPES得到6~8 h的预报场, 直接采用GRAPES预报场作为初始场来运行雷电模式, 试验起动对流。模拟结果表明:强对流中心和冰相粒子高浓度区对应着强电荷中心, 空间电荷结构与实际观测相一致。

|

|

| 图 2. 模拟得到的偶极性电荷结构和一次正地闪发展通道 (绿色菱形是闪电起始点; 蓝色点线和红色实线分别是负和正先导通道; 灰色实线和虚线分别表示正和负空间电荷浓度等值线; 黑色折线是云体轮廓线) | |

采用GRAPES得到的初始场, 利用同一个个例比较了不同起电参数化方案对雷暴云电特征的影响。由于雷电模式不考虑电活动的反馈, 因此每个模拟中的动力和微物理过程是完全相同的。模式采用了3种不同的非感应起电参数化方案, 即Gardiner, Takahashi和Saunders方案; 同时又考虑了霰与云滴之间的感应起电机制, 由于缺乏感应机制的实验室观测, 因此设定了3种感应强度, 分别为无、中等、强感应起电强度; 3种非感应方案配合3种感应强度方案共进行9次模拟。结果表明:非感应起电机制是影响雷暴云内电特征的重要因素, 不同的非感应起电参数化方案的模拟结果差异较大。Saunders和Gardiner方案的结果较为相似, 电荷结构表现为上正下负的偶极或上正中负下正的三极结构, Saunders方案得到的电活动要弱一些。Takahashi方案得到的电荷结构表现为上负下正的反偶极或上负中正下负的反三极结构。

感应起电机制也对雷暴云的电活动起一定作用, 强的感应起电方案下模拟的雷暴云的电活动有较大的增强, 尤其云地闪明显增多。无感应起电机制时, 模拟的雷暴云多为偶极电荷结构, 而有感应起电机制时, 雷暴云可能是三极结构; 感应起电机制对形成云下部的大电荷区起重要作用。模拟结果指出, 负云地闪与云下部的正电荷区有关, 而正云地闪则多发生在云下部为负电荷区情况下。这些初步模拟试验为进一步利用野外试验资料模式研究雷暴云的起电机制奠定了基础。

7 结束语通过对雷电监测、雷电预警预报、雷电物理过程和雷暴起电放电模式等多方面的研究, 对闪电放电特征有了较系统地了解, 特别是对北京地区的雷电时空分布特征有了较清晰的认识; 在雷电预警预报技术和方法方面也取得了一些重要进展。但是由于雷电发生的时空随机性、危险性、瞬时性, 特别是不同地区之间闪电特征的差异性, 都增加了对闪电放电物理过程和活动规律认识的难度。目前对我国闪电活动规律的认识仍然是不全面的。雷电研究的突破性进展依赖于对雷暴内动力、微物理和起电放电过程以及它们之间的相关性的充分认识, 因此利用卫星、雷达和闪电探测系统等手段, 对我国雷电放电特征及其活动规律开展系统研究, 加深对雷电发生发展特征的认识和理解, 建立雷电数值预报模式, 提高雷电短时预报水平, 是今后雷电研究的一个重要方向, 这将为雷电预警预报以及雷电监测资料在强对流天气过程的监测预警中发挥更重要的作用提供理论基础。随着我国经济的发展和电子技术的广泛应用, 对闪电防护的要求也越来越高, 在雷电激发和传输研究的基础上, 开展雷电成灾机理研究非常重要, 特别是地闪连接过程和不同频段雷电电磁辐射的观测以及电子设备对雷电电磁辐射的响应机理研究, 这将为雷电防护技术的提高提供科技支撑。随着卫星及全球地基闪电定位网的完善和闪电时空分布探测资料的积累, 将为灾害性天气以及气候研究开辟新的领域, 雷电气象学也将日益成熟。

| [1] | 张义军, 孟青, 马明, 等. 闪电探测技术发展和资料应用. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 611–620. |

| [2] | 周秀骥, 陶善昌, 姚克亚. 高等大气物理学. 北京: 气象出版社, 1991. |

| [3] | 肖剑鸣, 陶善昌, 姚克亚, 等. 雷电单站定位系统. 气象科学研究院院刊, 1986, 1, (2): 123–132. |

| [4] | 陶善昌, 周秀骥. 闪电单站定位———仪器、方法及现场试验. 科学通报, 1992, 21: 1970–1973. |

| [5] | Tao Shanchang, Li Xi, Meng Qing, et al. Comparison of singlestation lightning location with three-station measurements and Radar data. Acta Meteorologica Sinica, 1993, 7, (2): 232–243. |

| [6] | Tao Shanchang, Meng Qing. Evaluation of ground stroke density distribution and lightning detection efficiency in Beijing-Tianjin Hebei area. Acta Meteorologica Sinica, 1996, 10, (3): 346–355. |

| [7] | 孟青, 葛润生, 陶善昌. 北京地区雷电统计特征分析∥强风暴实验室. 大气遥感技术论文集. 北京: 气象出版社, 1997: 119-123. |

| [8] | 郑栋, 孟青, 吕伟涛, 等. 北京及其周边地区夏季地闪活动时空特征分析. 应用气象学报, 2005, 16, (5): 638–644. |

| [9] | 薛秋芳, 孟青, 葛润生. 北京地区闪电活动及其与强对流天气的关系. 气象, 1999, 25, (11): 15–19. |

| [10] | 石定朴, 顾映欣, 陶祖钰. 闪电活动和中小尺度对流系统∥中国气象科学研究院中尺度气象研究所. 中尺度气象文集. 北京: 气象出版社, 1993: 202-208. |

| [11] | Meng Qing, Jean-yves Lojou, Yao Wen, et al. Study of Thunderstorm Characteristic with SAFIR Lightning and Electric Field Mill Observations in Beijing Area. 1st International Lightning Meteorology Conference. Tucson, USA, 2006. |

| [12] | Meng Qing, Zhang Yijun, He Ping, et al. Lightning observation and field experiment with 3D SAFIR system during summer 2003 in Beijing-Hebei Area. See, 2005, 4: 101–104. |

| [13] | Zhang Yijun, Meng Qing, Krehbiel P R, et al. Spatial and temporal characteristics of VHF radiation source produced by lightning in supercell thunderstorms. Chinese Science Bulletin, 2004, 49, (6): 624–631. DOI:10.1360/03wd0551 |

| [14] | 张义军, 孟青, 吕伟涛, 等. 两次超级单体雷暴的电荷结构及其地闪特征. 科学通报, 2005, 50, (23): 2663–2675. |

| [15] | Zhang Yijun, Meng Qing, Krehbiel Paul, et al. Spatiotemporal characteristics of positive cloud-to-ground lightning discharges and bidirectional leader of the lightning. Science in China (Serier D), 2006, 49, (2): 212–224. DOI:10.1007/s11430-005-0054-1 |

| [16] | 张义军, 孟青, KrehbielPaul, 等. 穿云飞机电磁噪声的实验分析. 地球物理学报, 2004, 47, (5): 785–789. |

| [17] | 郑栋, 张义军, 吕伟涛, 等. 大气不稳定参数与闪电活动预报. 高原气象, 2005, 24, (2): 196–203. |

| [18] | Meng Qing, Zhang Yijun, Yao Wen, et al. Research on Lightning Warning with SAFIR Lightning Observation and Meteorological Detection Data in Beijing-Hebei Areas. WMO TECO-2005 Instruments and Observing methods Report, No.82 WMO/TD-No.1265, 2005. |

| [19] | 孟青, 葛润生, 朱晓燕. SAFIR闪电监测和预警系统. 气象科技, 2002, 30, (3): 135–138. |

| [20] | 孟青, 吕伟涛, 姚雯, 等. 地面电场资料在雷电预警技术中的应用. 气象, 2005, 31, (9): 30–33. |

| [21] | 吕伟涛. 雷电物理过程观测和预警方法的研究. 北京: 中国气象科学研究院, 2006. |

| [22] | Ma Ming, Zhang Yijun, Huang Liping, et al. A Preliminary Experiment on the Numerical Simulation of Thunderstorm Electrification Through GRAPES. The 5th International Conference on Mesoscale Meteorology and Typhoon, 2006. |

2006, 17 (6): 829-834

2006, 17 (6): 829-834