暴雨是中国地区重要的灾害性天气现象, 随着中国社会现代化水平的提高, 暴雨引起的洪涝灾害对中国社会发展和经济、国防建设的影响日益加剧。深入了解暴雨的形成机理和开展对暴雨监测、预测理论和方法研究一直是我国科学家极为关注的重要研究方向, 也是提高我国减灾防灾能力的重大需求。

中国大气科学家一直非常重视对暴雨的研究, 1964年我国首次组织了长江三角洲地区暴雨科学试验, 所用方法主要是在常规地面和高空气象站进行时间加密观测。通过试验, 开始认识到暴雨是中尺度天气现象, 大尺度气象观测网难以对暴雨过程进行有效的监测和预报, 从而提出了发展大气遥感技术、建立中尺度大气探测网的任务。随之, 又先后在广东、湖南、长江中下游、华北等地多次组织过暴雨科学试验和综合研究, 这些试验深化了对暴雨发生发展的天气系统及其变化机制的认识, 提高了暴雨预报水平, 但由于受观测网的限制, 暴雨中尺度结构和过程的研究仍然难以深入。

1986—1990年期间, “灾害性天气监测与短时预报研究”被列为国家科技攻关项目, 由中国气象科学研究院与湖北省气象局、上海市气象局和广东省气象局等共同协作, 分别在京津冀、长江中游、长江三角洲及珠江三角洲等4个地区开展了中尺度灾害性天气监测与短时预报的研究。该项目突破了研制自动气象站、大气风廓线仪、多普勒天气雷达以及中尺度探测网资料的高速自动传输、采集、分析处理和显示设备的关键高新技术, 在4个地区建成了中尺度大气探测和短时天气预报系统。20世纪90年代期间, 推广应用了新项目的研究成果, 福建、上海、北京、广东等省市相继建立了省级中尺度天气监测和短时预报基地, 为我国暴雨科学试验奠定了良好的技术基础。

1997年, 国家“九五”攀登科技专项“海峡两岸及邻近地区暴雨试验研究” (简称为华南暴雨科学试验———HUAMEX) 就是在上述历史背景和条件下开展起来的。该项目在中国气象科学研究院主持下, 集中了全国来自中国气象科学研究院、北京大学地球物理学系以及南京大学大气科学系等单位50多名著名中尺度气象学专家参加了科学试验研究工作。根据近十多年来我国中尺度探测技术的进展, 华南暴雨科学试验已有可能把暴雨β-中尺度结构与变化的研究列为重点, 加强了自动气象站观测, 多普勒天气雷达、风廓线仪、气象卫星及GPS等其他遥感探测资料在监测分析和预报暴雨β-中尺度结构与变化过程中的应用研究。即使这样, 现有应用于业务的中尺度探测网的四维时空分辨率仍然难以给出β-中尺度暴雨系统结构的完整资料, 还必须依靠多种观测资料的集成同化, 把资料和天气动力学分析诊断以及高分辨率中尺度数值模拟有机地结合起来, 才能进一步深入揭示暴雨系统中尺度结构与过程的变化机制与规律。因此, 华南暴雨科学试验旨在通过中尺度外场综合观测试验、天气动力学分析诊断与中尺度数值模拟相结合的技术途径, 研究华南前汛期暴雨和登陆台风暴雨的中尺度结构及其变化机制和规律, 深化华南暴雨的中尺度理论, 为改进暴雨中尺度监测和数值预报模式, 提高暴雨短时预报水平提供新的科学依据。

1999年, 针对长江中下游梅雨锋暴雨研究的国家重点基础研究发展规划项目“我国重大天气灾害形成机理与预测理论研究”正式立项启动。该项目由中国气象科学研究院牵头, 组织了由中国科学院大气物理研究所、北京大学、南京大学等十多家科研院所和高等院校的暴雨研究领域的优秀专家, 通过组织2001/2002年长江中下游暴雨野外科学试验, 运用气象卫星、多普勒雷达、GPS等多种先进的探测手段和常规的加密观测, 获取了暴雨的三维空间结构资料, 对其形成机理和监测、预测理论展开全面研究。经过5年研究, 在中国长江中下游梅雨锋暴雨形成机理、监测与预测理论和方法研究方面均取得了重要进展, 取得了一批具有创新意义和应用前景的成果, 其中有的已经在业务上得到了应用并发挥了很好的效益, 有的在经过与业务结合并进一步改进提高之后, 有望在气象业务现代化中得到应用。

国家973项目“我国重大天气灾害形成机理与预测理论研究”主要针对梅雨锋及其雨带以及梅雨锋上空间尺度为几百公里的中尺度对流系统的结构、机理展开了深入研究。由于暴雨的形成是和这类更小空间尺度的中尺度暴雨系统联系在一起, 因此真正提高对暴雨形成机理认识, 提高暴雨的监测与预测能力, 研究的关键科学问题应该是空间尺度仅几十公里到一、二百公里的β-中尺度暴雨系统的结构、机理以及监测与预测理论和方法研究。为此, 科技部于2004年10月再次以上述科学问题为研究目标的项目“我国南方致洪暴雨监测与预测的理论和方法研究”立为新的国家973项目 (2004—2009年) 。该项目通过一年多的实施, 在南方致洪暴雨的机理、监测与预测理论和方法研究上都取得了一系列的重要阶段性研究成果, 对前一国家973项目长江中下游梅雨锋暴雨的研究又有了进一步的深入和发展, 为今后深入了解南方致洪暴雨 (包括华南前汛期暴雨、长江流域梅雨锋暴雨以及台风暴雨等) 的形成机理以及进一步发展对暴雨的监测与预测理论和方法研究都具有重要意义。

中国气象科学研究院在暴雨研究领域得到国家科技部与中国气象局的大力支持, 先后有3个国家级重大研究项目针对我国南方暴雨开展深入研究, 取得了一系列重要进展, 使我国暴雨研究水平不断提高, 并形成了一批具有应用前景的中尺度暴雨监测与预报技术及理论, 并逐步在我国各级业务部门推广应用, 为提高我国减灾防灾的总体能力做出了重要贡献。

1 华南暴雨的试验和研究自20世纪60年代以来, 我国已进行过多次暴雨外场观测试验。与以往相比, 1998年华南暴雨科学试验除了借助于常规地面和高空气象站网加密观测以外, 首先在试验中应用了近十多年来新建的自动气象站, 多普勒天气雷达、风廓线仪、全球定位探测大气水汽以及云导风卫星遥感等先进探测技术和手段, 为暴雨系统中尺度结构及其变化研究提供了新的观测资料, 并在观测试验基础上取得了以下研究成果[1]。

1.1 华南梅雨锋上中尺度对流系统 (MCS) 三维结构的概念模型高分辨率数值模拟与天气动力学分析揭示出了暴雨雨团的三维结构。在低空, 存在一对中尺度辐合、辐散系统, 从前方的辐散系统中外流的气流构成了进入雨团的低空暖湿空气入流; 在中空, 有一个中尺度小槽, 槽后的西北气流构成了雨团的中层后方入流; 在高空, 存在强烈非地转中尺度高压和低压, 穿越等高线的非地转气流, 体现出对流性暴雨中的潜热释放对高空环流的影响; 在行星边界层, 存在中尺度气旋, 它具有类锋面气旋的斜压性热力结构, 这种中尺度锋面扰动与暴雨下泻冷空气的外流边界有关, 并能触发暖区中新的对流发生。

华南前汛期梅雨锋具有较强的斜压性, 并存在两类性质不同的中尺度对流性暴雨系统:一类产生在梅雨锋之上, 另一类产生在锋前暖湿气团中, 与低层中涡旋有关。梅雨锋和中尺度对流系统之间存在明显的相互作用, 锋前暖区对流向北的下沉辐散气流压制了锋区前沿的对流, 但加强了锋面上方的辐合, 使锋后也产生强烈的对流性降水, 从而解释了锋前和锋后出现两个大暴雨区的原因, 使梅雨锋具有上滑锋的垂直环流; 并发现锋后气流有穿越锋面进入锋上中尺度对流系统的现象。

华南暴雨中尺度云物理过程研究发现, 由对流形成的具有汽、水、冰三相混合作用的混合云物理过程是华南暴雨形成发展的主要云物理过程。

应用高分辨率 (6 km) 数值模式研究华南梅雨锋上MCS。分析每小时模式输出, 首次发现与MCS相联系的低空中尺度低压和高空中尺度高压中存在中尺度低空急流 (mLLJ) 和中尺度高空急流 (mULJ), 并从高空观测中得到证实。mLLJ不仅输送水汽而且是产生水汽中尺度强辐合的主要环流系统。mULJ是MCS的高空流出机制。这样, 在中尺度基础上说明了一种产生暴雨的机理。研究了mLLJ和mULJ的动量平衡, 积云对流的动量垂直向上输送是这两种中尺度急流的耦合机理。另一方面, 潜热释放加强了mLLJ和mULJ。

计算气块相对于MCS的轨迹。在对流层下层有3支主要气流:西南风的mLLJ、偏东气流和北方偏北气流。结构相同于中纬度温带气旋, 但其厚度仅在边界层内。在对流层上层, 中尺度高压与积云对流一致, mULJ直接从中尺度高压中流出, 类似热带的MCS。华南梅雨锋上的MCS是一种温带/热带中尺度环流的混杂型对流系统 (图 1a), 而mLLJ和mULJ的垂直耦合是由积云对流的动量输送完成的 (图 1b) 。

|

|

| 图 1. 华南梅雨锋上MCS的概念模型 (a) 及华南中尺度对流系统、中尺度低空急流和中尺度高空急流的耦合 (VAD为动量垂直输送) (b) | |

1.2 应用遥感资料对中尺度对流系统的结构研究

卫星的亮温资料分析表明, 华南暴雨与中尺度对流云团的反复发生有关, 其发生具有“后消前长”的规律, 它可能和中尺度低压前部不断触发对流有关, 它不同于长江流域对流云团的发生具有“前消后长”规律。从多普勒雷达速度场反演出的风场进一步表明, 与华南暴雨强回波带相配置的流场系统是尺度为30~60 km的β-中尺度切变线; 在风廓线资料中, 雨团的发生与1 km以下行星边界层中生命史为3~6 h的边界层急流有关。

应用静止卫星水汽资料导出的水汽风, 研究对流层上层MCS周边的中尺度流出通道 (图 2) 。中纬度西风急流位于长江流域, 在华南梅雨锋上MCS以北1000 km左右。MCS流出通道的主要特征为: ①在对流层上层, MCS呈现为一个中尺度反气旋, 在其东侧有一支风速达25 m·s-1的mULJ, 这支mULJ向南流入南亚对流层上层南亚东风急流, 散度场达10-5s-1; ② MCS中心上空风的垂直切变小, 925~700 hPa平均风与150~350 hPa平均风之间的垂直切变小于5 m·s-1。如同形成台风的条件那样, 在这种“不通风”的条件下, 有利于热量、水汽的积聚, 使扰动的温度和湿度可以大大超过周围环境值。这也证明华南MCS在对流层上层具有热带中尺度环流特征。

|

|

| 图 2. 2002年6月28日12:00 (世界时) 华南MCS在对流层上层 (100~250 hPa) 的水汽风 (单位: n mile/h) (a) 和水汽风散度 (单位: 10-6s-1) (b) | |

2 长江中下游梅雨锋暴雨的试验与研究

1999—2003年, 由中国气象科学研究院主持的国家973项目“我国重大天气灾害形成机理与预测理论研究”紧紧围绕长江中下游梅雨锋暴雨结构、机理与预测理论开展研究, 深入了解梅雨锋中尺度暴雨的多尺度物理模型, 提高中尺度暴雨的监测与预测水平, 提高我国对暴雨引发的洪涝灾害的防灾抗灾能力, 最终形成不仅具有创新意义, 而且具有广泛应用前景的一个梅雨锋中尺度暴雨的多尺度物理模型; 建立了3个集成应用系统, 即中尺度暴雨的卫星遥感集成应用系统、中尺度暴雨的多普勒雷达反演集成应用系统以及配有三维变分同化的中尺度暴雨数值预报模式系统。这3大系统的形成不仅使我国在暴雨的定量遥感产品的形成和应用方面填补了国内空白, 而且为我国暴雨监测与预测业务水平的提高奠定了坚实的科技基础, 经过二次开发即可直接投入业务使用, 对提高我国暴雨的监测与预报能力具有实质性的贡献和重要作用, 其中配有三维变分同化的中尺度暴雨数值预报模式系统已经在2003年淮河流域抗洪救灾中发挥积极作用。

2.1 梅雨锋中尺度暴雨的多尺度物理模型梅雨锋中尺度暴雨的多尺度物理模型[2-3], 包括梅雨锋中尺度暴雨的多尺度三维结构和机理, 研究成果进一步完善了梅雨锋中尺度暴雨天气动力学, 深化了对梅雨锋暴雨的结构、机理的认识, 为我国梅雨锋暴雨预报水平的提高奠定了天气动力学基础, 对梅雨锋暴雨预报和改进中尺度暴雨数值预报模式具有重要的指导性意义。

该模型包括从天气尺度到γ-中尺度对流体模型。同梅雨锋相关的天气尺度系统主要包括:对流层低层的西南季风、东南季风, 梅雨锋, 切变线; 中层的西太平洋副热带高压、低槽; 中低层的梅雨锋气旋或低涡; 高层的南亚高压以及高空副热带西风急流、副热带东风急流等系统。梅雨锋暴雨发生时, 一般有沿副热带高压边缘的东南季风和来自孟加拉湾的西南季风向长江中下游地区输送水汽。中低层的中纬度地区有小槽活动, 小槽的活动有利于弱冷空气的南下, 有利于梅雨锋的维持和暴雨的产生。弱冷空气与西南暖湿气流在长江流域的交汇形成了梅雨锋和切变线, 中低层的梅雨锋和切变线是有利于对流发生发展的环境条件。高层西风急流 (位于南亚高压的北侧) 的南侧和热带东风急流形成高空辐散。以上高低空、中低纬系统的配合是最有利于梅雨锋暴雨产生的天气尺度条件。产生梅雨锋降雨的中尺度对流系统 (MCS) 一般发生发展于梅雨锋前, 梅雨锋上发生发展的MCS从γ-中尺度到α-中尺度, 有的与α-中尺度梅雨锋低涡或气旋相联系, 有的是局地发生的MCS。

与梅雨锋气旋或低涡无关的α-中尺度MCS一般在梅雨期发生发展, 其尺度在200~500 km, 通过卫星和雷达回波的分析可发现在α-中尺度MCS中有一些20~200 km尺度的β-中尺度对流体和对流线, α-中尺度MCS由一些β-中尺度系统合并发展到α-中尺度或由一个β-中尺度对流系统在有利的环境条件下发展成α-中尺度对流系统。

β-中尺度强对流系统的三维结构可综述如下:地面有一条接近东西向的梅雨锋 (或切变线) ; 边界层内有大量暖湿空气输送至未来β-中尺度低压形成的地区, 同时那里也存在里查森数的小值区 (即不稳定区) ; 700 hPa上, β-中尺度低压发生于西南低涡东侧, 即自西向东延伸的高度场的低值区内 (或切变线上), 可能有大量的对流云系发展。β-中尺度低压的西南和东南侧是强劲的西南低空急流, 低空急流上风速呈不均匀性分布, 其中靠近β-中尺度低压的中尺度风速极值中心 (即所谓的中尺度低空急流) 有可能与β-中尺度低压的形成有关; 从高原向东移动的500 hPa上的短波槽, 尤其是槽前的辐散区, 对于β-中尺度与强对流系统的发生发展可能有帮助; 对流层中、低层的扰动, 尤其是时间尺度为几小时至10 h的系统, 对强烈突发暴雨的触发非常有利; β-中尺度低压所在的区域有强上升运动, 上升运动的极值中心在400~300 hPa之间, 上升气流到250 hPa以上后开始向周围辐散, 并形成相应的中尺度高压, 辐散气流主要向东南偏东和东北偏东方向流出, 其次是向西北偏北方向流出。这种高空强烈辐散区的耦合, 使得对流层中的垂直运动进一步加强。上述诸多因素相互结合, 也许是这场暴雨特别强烈的重要原因 (图 3) 。

|

|

| 图 3. 中尺度暴雨系统的三维结构模型 | |

在α-中尺度对流系统中有时有一些对流线发展, 一般由一些γ-中尺度对流单体呈线状排列构成, 对流线一般形成于边界层的辐合线上, 在有利的大尺度环境条件下, 尤其是在对流发生区域, 由降雨产生的边界层出流, 经常会形成边界层的辐合线, 边界层的辐合线会触发新的对流发生, 当一些对流单体在边界层辐合线上发展时, 就形成了对流线。

提出了一条对流线发展后形成的边界层辐合线触发另一条对流线的过程 (图略), 开始时, γ-中尺度对流单体分散发展, 当地面有风场辐合线形成时, 原来散乱分布的对流单体沿辐合线分布形成对流线, 辐合线可能是前面发生的对流线的边界层出流与环境风形成的, 也有可能是局地的地形特点造成的辐合。当第1条对流线发展到强盛时, 由降雨产生的下沉拖曳气流会形成向外的边界层出流, 边界层出流与原来的入流形成新的边界层辐合线, 导致新的对流线的形成。整条对流线的移动主要是由对流层中下层的盛行风向控制, 但对流线上的对流单体一般沿辐合线移动。

β-中尺度对流系统或对流线是由一些γ-中尺度对流单体组成。其入流主要来自西南或东南暖湿气流, 高层是出流, 整个对流单体的强回波在对流层中下层。

对中尺度梅雨锋暴雨系统发生发展机理和动力学研究包括锋面与锋生动力学研究[4]。建立地转适应锋生理论:利用地转风适应的原理, 探讨锋面生成的物理机制, 在初始风与温度场不满足热成风平衡时, 在合适的条件, 可以形成间断, 有锋面形成。克服了地转适应锋生理论中利用不平衡初态只能计算出终态锋生, 无法给出锋生具体演变过程。发现锋生与锋消相互交替进行, 垂直运动、速度和位温梯度存在明显的振荡现象, 这主要是与适应过程中的重力波振荡与频散作用有关, 这种振荡现象与梅雨锋强度和降水变化有一定的联系。在理论上, 进一步完善了适应锋生理论, 指出在实际大气中并不是所有的不平衡扰动都可以通过地转适应过程达到地转平衡状态, 这取决于初始不平衡流的位涡分布特征。对于非均匀位涡流来说, 不平衡流往往不可能达到完全的地转平衡状态, 这时要讨论适应锋生问题就必须采用新的平衡关系而不是简单的热成风关系。边界层与地形扰动的相互作用可以导致低层锋面坡度及其结构的明显变化, 特别是锋面附近的辐合分布。由于地形作用, 可以出现锋区中多重垂直运动带, 这些理论结果为实际观测和数值模拟结果提供了理论解释。从理论上研究了地形对地转适应和锋生的影响。结果表明:初始位温场的水平分布特征及其相对于地形的位置对地转适应过程及锋生条件有重要影响。进一步考虑了非绝热过程对锋生的影响, 还研究了非绝热过程与锋生的共同作用, 这些作用是导致梅雨锋附近中尺度双雨带的一种可能的形成机制。通过大量对长江流域梅雨锋暴雨过程的观测与分析及中尺度数值模拟, 特别是云物理结构及其对于强降水影响分析表明, 梅雨锋暴雨主要由雨带中嵌置的水平尺度数十公里、云顶高度大约为8~10 km的中尺度对流性雨团造成, 其中中尺度强降水系统中的云物理过程具有非常鲜明的特点, 某些过程与华南暴雨相类似。由对流形成的汽、水、冰三相共存及相互作用的混合冷云物理过程是梅雨锋暴雨形成与发展的主要云物理过程。当云中冰相和云水同时存在时, 才产生较大的雨水; 最大雨水区随着“冰水相共存区”的移动而移动; 冰相变弱乃至消失后雨也减弱或停止。

2.2 建立梅雨锋暴雨的天气学模型在揭示暴雨形成的物理机理基础上建立了梅雨锋暴雨的天气学模型[5] (图 4), 强调了南海季风涌、西太平洋副热带高压、中高纬冷空气活动以及高原东坡的α-中尺度扰动东移, 这4个多尺度天气系统的协同作用时, 梅雨锋上出现强暴雨。同时提出了发生强暴雨的条件以及4个不同系统对强暴雨产生的相对重要性。这一天气模型的提出不仅深化了对梅雨锋暴雨的认识, 而且是对梅雨锋暴雨天气学研究的创新性贡献, 这将构成我国梅雨锋暴雨预报的天气学基础, 对梅雨锋暴雨预报具有重要的指导意义。

|

|

| 图 4. 2003年淮河流域致洪暴雨的天气学模型 (a为沿32°~34°N 的 600 hPa 涡度 (≥0, 单位: 10-5s-1) 纬向-时间剖面图; b, d, f为淮河流域 (32°~34°N, 115°~120°E) 17站5—8月逐日降水量R; c为110°~120°E平均的 500 hPa 位势高度, 阴影区 位势高度≤580 dagpm; e, h分别为 500 hPa 位势高度 27.5°~32.5°N平均的纬向-时间剖面图和110°~130°E平均的经向-时间剖面图; g表示110°~120°E平均的季风涌随时间演变, 箭头表示地面至 300 hPa 整层积分水汽通量 (单位: kg·m-1·s-1), 阴影区表示TBB值≤-10 ℃) | |

2.3 中尺度暴雨的卫星遥感资料反演理论和技术研究

利用卫星遥感资料研究了云导风、多层中尺度动力、热力场的反演、云分类、云内相态分布以及降水参数和下垫面特征等多种探测中尺度暴雨的卫星遥感反演理论和方法, 实现了利用卫星遥感反演出从大尺度到云尺度的多种卫星遥感产品[6], 并在此基础上, 集成有应用前景的中尺度暴雨卫星遥感产品应用集成系统。

提出了示踪云追踪的简算算法, 提出了指定云迹风高度的改进算法, 实施了云迹风推导的全过程质量控制。上述研究成果, 受到了国际云导风专家的高度评价, 其创新性研究成果位于世界前沿[7]。

建立了新的大气温、湿度廓线反演模式———非线性物理反演模式。生成的反演产品的分辨率约50 km, 一定程度上能很好地反映中尺度暴雨特征。建立了ATOVS反演产品的真实性检验和误差分析系统。检验结果表明, 温度廓线的均方根误差 (RMS) 大约为2 K, 湿度廓线的RMS大约为20%。解决了长期以来云天情况下无法获取大气温度、湿度三维结构的问题, 初步实现了卫星全天候大气探测, 可以获取卫星过境时刻的中尺度系统的物理场。

研制了简单有效的云顶粒子相态识别方法, 并将云相态识别方法用于中尺度强暴雨云系特征分析, 从一个侧面加深了对中尺度暴雨云系的理解。运用新型卫星遥感数据, 在云相态识别基础上, 进一步对云系的垂直结构进行分析, 研制了识别上层为薄卷云, 下层为低层水云情况下的多层云识别方法。在云顶粒子微物理性质分析的基础上, 尝试利用多通道探测数据, 研究定量化反演云光学厚度和云顶粒子有效半径的方法。微波和光学遥感反演降水场参数研究, 集成了具有业务化水平的降水估计系统, 其算法被国际降水工作组收录, 在IPWG网站对外发布。卫星遥感数据反演下垫面状况参数的研究已开展了利用遥感手段提取地表参数, 获取区域地表热力特征基本参量的试验研究, 反演得到的区域潜热、感热通量随时间的演变特征, 很好地反映了地表热力特征的日变化。

2.4 实施对中尺度暴雨系统的多普勒雷达的同步探测多普勒雷达是暴雨监测和预测重要的手段, 本项目研制的多普勒雷达资料预处理、质量控制、单多普勒雷达风场反演和双多普勒雷达风场反演技术将在中国气象局发展的新一代天气雷达应用中发挥巨大作用, 提高暴雨的监测和临近预报的能力[8]。

提出了Doppler雷达退速度模糊新的有效方法。该方法利用时间序列相近的两雷达反射图来确定每个降水区域的运动方向, 从而确定在速度场上是否有模糊, 并进行退模糊处理, 本方法具有广阔的应用前景。提出了一种适用于Doppler雷达信号处理的快速中值滤波方法。该方法不仅提高了运算效率, 同时完好地保留了Doppler雷达信号和有效地滤除了随机脉冲噪声。

在研究TRMM/PR雷达测量降水时的非均匀分布订正中, 基于以上提到的锋面降水和我国梅雨暴雨的降水强度分布服从对数正态分布的研究结果, 提出了非均匀分布订正的新方法。提出阈值方法估算面积平均降水强度的三要素:阈值的大小、降水类型和观测资料的分辨率。实现了双或三部Doppler雷达反演三维风场, 首次取得了中尺度暴雨β-中尺度的三维结构实时资料 (图 5), 同时对单多普勒雷达反演三维流场也做了有益的探索。在原有方法的基础上, 发展和完善了涡度-散度法、VVP方法和变分方法3种单多普勒雷达资料风场技术, 通过与双多普勒雷达风场反演结果的对比, 研究了这3种方法的反演精度和各自的特点和优势, 具备了进行业务试验的条件。开发了双 (三) 多普勒天气雷达风场合成方法和连续调整方法 (MOSCAT) 的三维风场反演技术, 建立起了一套可供业务使用的双多普勒天气雷达风场反演软件系统, 并应用于暴雨三维风场的研究中, 得到了梅雨锋暴雨的风场中尺度特征 (图 5) 。

|

|

| 图 5. 2002年7月22日双多普勒雷达反演的中尺度暴雨系统的三维风场 (单位: m/s) (a) 4 km 高度水平风场, (b) 7 km 高度水平风场, (c) 20 km 处风场垂直结构, (d) 50 km 处风场垂直结构 | |

2.5 自主发展了中尺度暴雨数值预报模式系统

发展了配有三维变分同化系统的中尺度暴雨数值预报模式系统。该系统在2002/2003年汛期长江中下游地区进行业务应用试验, 结果表明, 该模式系统对降水区的短时变动以及大到暴雨的预报均具有较好的预报能力, 尤其在2003年淮河流域抗洪救灾气象服务中发挥了积极作用。

本项目发展的三维变分同化系统与自主发展的AREM中尺度暴雨数值预报模式集成为中尺度暴雨数值预报模式系统, 该系统在初值处理部分配有三维变分同化系统, 因此无论常规加密气象观测资料或非常规观测资料, 均可以通过同化处理得到的模式初值进入中尺度数值预报模式进行12/24/36 h的暴雨预报计算。该模式系统试运行结果表明该模式对大到暴雨过程预报具有较强能力, 对大到暴雨的落区、落时的预报能力也有明显的提高[9]。

同时, 还自主研究和发展了新一代非静力中尺度数值预报模式, 设计研制了全弹性、半隐式半拉格朗日的动力框架计算方案, 并发展研制了微物理过程比较完善的双参数准隐式云模式与相应的云辐射方案、反映地表及多种尺度湍流相互作用的边界层模式以及二阶矩湍流闭合边界层模式。这些研究成果是我国科学家首次独立研制开发并进行了成功的试验, 标志着我国在新一代数值模式的研制和开发上已有了重要的突破性进展, 可望为我国在中尺度暴雨数值预报模式领域中赶超国际先进水平奠定了科学基础。

2.6 成功组织了2001/2002年长江中下游梅雨锋暴雨的野外科学试验成功组织了2001/2002年长江中下游梅雨锋暴雨的野外科学试验[10], 其规模之大、装备之多、设备之先进和所取资料之丰富在国际上也不多见。在试验期间捕获了发生在加密观测区内的所有暴雨过程, 取得了由常规和非常规观测手段所获取的较为完整的加密观测资料。同时在2001/2002年野外科学试验中开展了中日国际合作。在野外试验中, 中国科学家首次在长江中下游组织实施了双或三部多普勒雷达的同步观测, 捕获了暴雨系统的β-, γ-中尺度的三维结构资料, 为研究暴雨的多尺度结构物理模型和数值模式的同化应用提供了描写中尺度三维结构的实时观测资料。建立了规范的、较为完整的长江中下游梅雨锋暴雨数据库。

该野外试验由长江中下游七省一市的气象业务部门参加, 将中尺度暴雨试验的观测系统设计为3个层次, 即一个大尺度观测区 (简称A区, 其范围为23°~38°N, 100°~125°E), 长江中游和下游两个中尺度加密观测区 (α-中尺度, 分别简称B1: 28°~32°N, 110°~116°E和B2: 29°~33°N, 116°~122°E区) 和3个强化观测区 (β-中尺度, 简称C1和C2区) 。在这3个加密观测区, 主要利用多普勒天气雷达等遥测遥感设备观测和地面自动气象站网 (图 6), 运用双多普勒天气雷达、风廓线仪、边界层观测等手段进一步揭示暴雨系统的细结构 (β-和γ-中尺度) 。同时使用多颗气象卫星、GPS、风廓线仪、边界层观测系统和闪电观测投入野外试验加密观测。试验期在2001年和2002年的6月10日—7月20日。项目组与日本的气候变化研究所、名古屋大学、北海道大学等合作, 联合开展野外试验。日方的3部X波段多普勒天气雷达布设在苏州地区的吴县、东山和周庄, 构成双多普勒雷达或三多普勒雷达观测系统。日方的其他观测系统有1部风廓线仪、2个多普勒雷达侧向接收天线系统, 1个雨强计, 3个自动气象站, 一个微波测雨雷达。

|

|

| 图 6. 长江中下游梅雨锋暴雨野外试验区域分布图 | |

3 国家973项目“我国南方致洪暴雨监测与预测的理论和方法研究”取得阶段性研究成果

由于暴雨具有很强的突发性, 但天气激烈, 而且引发暴雨的天气系统的空间尺度小, 只有几十到一、二百公里, 生命史短, 只有几个小时到十几个小时。因此, 对它的监测、预测都有很大的困难, 是目前气象科学领域的世界性难题之一。虽然首批国家重点基础研究发展规划项目“我国重大天气灾害形成机理与预测理论研究”经过5年的研究 (1999—2003年), 对长江中下游梅雨锋暴雨形成机理、监测与预测理论等方面都取得了一系列有创新意义和应用前景的成果, 但是该国家973项目主要针对梅雨锋及其雨带以及梅雨锋上空间尺度为几百公里的中尺度对流系统的结构、机理展开了深入研究, 同时在定量遥感监测技术与中尺度暴雨数值预报模式系统的研究方面都取得了突破性进展, 为进一步深入研究更小空间尺度的α-中尺度暴雨系统奠定了良好的科学与技术基础。由于暴雨的形成是和这类更小空间尺度的中尺度暴雨系统联系在一起, 因此真正提高对暴雨形成机理认识, 提高暴雨的监测与预测能力, 研究的关键科学问题应该是空间尺度仅几十公里到一、二百公里的β-中尺度暴雨系统的结构、机理以及监测与预测理论和方法研究。为此, 科技部又于2004年10月再次以上述科学问题为研究目标的项目“我国南方致洪暴雨监测与预测的理论和方法研究”立为新的国家973项目 (2004—2009年) 。本项目经过一年多的实施, 针对上述科学问题的研究, 取得一系列重要阶段性研究成果①, 为整个项目的最终完成奠定了良好的基础。

① 国家重点基础研究发展规划项目“我国南方致洪暴雨监测与预测的理论和方法研究” 2005年度学术年会论文集 (摘要) .2006: 1-106

3.1 进一步开展与暴雨有关中尺度动力学研究南方β-中尺度强暴雨系统形成机理的动力学研究取得重要进展[11-37]。

3.1.1 高、低空急流耦连与暴雨前后锋区环流演变概念模型的建立对2004年7月4—5日南京地区的暴雨过程的模拟分析表明, 梅雨锋附近主要存在4种不同垂直环流, 它在降水的不同阶段具有不同的结构、配置与动力学作用。其中跨锋面、高层非地转两支垂直环流对锋区对流扰动发展和暴雨形成最为重要, 而降水发展可以调整锋区垂直环流的结构、配置, 随降水的减弱, 梅雨锋区的不同垂直环流系统又重新恢复到先前结构。梅雨锋上不同尺度、高度的天气系统之间的相互作用主要通过这些垂直环流系统调整实现。揭示了此次暴雨过程中高、低空急流相互耦连及其对中尺度对流系统发展的影响, 建立了暴雨前后锋区环流演变概念模型。

3.1.2 非线性对流对称不稳定研究应用ARPS模式用数值试验的方法分析了中尺度对流系统中非线性对流-对称不稳定的发展。结果表明, 非线性对流-对称不稳定的发展过程首先是对流的发展, 为对称不稳定的发展创造了条件, 而对称不稳定发展的结果使对流组织化, 环流加强, 生命史增长, 并且对流发展与对称不稳定的释放存在一个正反馈过程, 从而给出了其中物理过程相互作用的概念模型。

3.1.3 强迫流和不稳定流之间的相互关系研究依据对流形成机制的不同把对流分为强迫引起的对流 (以下简称强迫流) 和不稳定引起的对流 (以下简称不稳定流) 。在大气不稳定条件下, 由不稳定能量释放产生的对流为不稳定流, 不稳定流不需外力维持, 气块抬升后可自由加速上升。定义由条件不稳定引起的不稳定流为第一类不稳定流, 由条件对称不稳定引起的不稳定流称之为第二类不稳定流。强迫流是强迫形成的稳定的垂直扰动, 为稳定流。利用非地转Q矢量散度作为唯一强迫项的非地转ω方程计算了强迫流, 在大气条件不稳定区域, 如果不稳定流产生, 不稳定流比强迫流大一个量级, 与实际的垂直速度量级相当, 实际的垂直环流演变代表了不稳定环流的演变特征。

3.2 开展与中尺度暴雨有关的长期动力过程研究研究表明大气中的长期动力过程对我国南方汛期雨带和暴雨有着明显影响[38-40]。

3.2.1 热带大气准双周振荡的研究热带大气低频活动有准双周 (QBWO) 和准40天 (ISO) 两个主要频带, 其中准双周振荡在夏季风的建立过程中起到了主要作用。苏门答腊附近对流以及与其相联系的热源变化所导致的热带环流之间的负反馈过程可能是热带大气QBWO的一种维持机制。对流处于QBWO的不同位相时, 对大气的加热不同。当苏门答腊附近为对流加热 (冷却) 时, 大气Rossby波响应将在热源 (冷源) 西侧产生气旋对 (反气旋对), 低层风场随之在苏门答腊附近辐散 (辐合), 进而使得对流强度向相反方向发展。苏门答腊对流的增强 (减弱) 与热带低频风场在100° E附近汇合 (辐散) 有密切关系, 引起南、北半球经向风扰动和东印度洋纬向风扰动。因此, 对流扰动及其强迫产生的大气Rossby波所造成的风场之间的相互适应可能是热带QBWO的重要维持机制。

3.2.2 冬季热带西太平洋环流异常对后期我国南方汛期雨带和暴雨的影响研究设计了一个新的研究方法来揭示风场变化的优势模态。分析结果表明东亚夏季风呈现多模态变化特征:东亚夏季风年际变化的第一模态是大气遥相关型; 东亚夏季风第二模态由双阻塞型和单阻塞型两个模态线性组合构成, 这是过去年际变化研究所无法揭示的现象; 前期冬季北方涛动指数可以作为预测后期东亚夏季风变化的参考因子 (对第一模态) ; 由于东亚夏季风年际变化的多模态特征, 单一的东亚季风指数是不合适的。

3.2.3 大气低频热源与江淮流域旱涝研究了江淮流域多 (少) 雨期 < Q1 >低频分量分布的差异, 2001年与2003年6月下旬到7月中旬间 < Q1 >低频分量平均分布有两个最主要的差异:一是在东亚和东南亚地区 (10° S~40° N, 100°~130° E) 之间, 从北到南, 2001年是呈“- + -”型的低频热汇、热源、热汇分布, 2003年却是相反的“+ - +”型低频热源、热汇、热源分布; 二是在75°~90° E之间的青藏高原中南部到印度半岛和孟加拉湾地区, 2001年是低频热汇、2003年是低频热源, 与江淮地区相同, 两年之间是相反的。

夏季低频分量的变化及其江淮流域降水的关系:青藏高原中南侧和中国南海地区大气低频热源 (热汇) 的变化与我国江淮流域的降水有显著的相关。高原中南侧有较强的低频热源 (热汇) 时, 可导致其后期江淮流域降水偏多 (少) ; 中国南海的作用则正好相反, 南海有较强的低频热汇 (热源) 时, 不仅可导致其后期江淮流域降水偏多 (少), 还可导致其后期青藏高原东部降水偏多 (少) 。从预报的角度来考虑, 这种滞后的关系还有一定的预报指导意义。

3.3 热带西太平洋次表层海温的准两年周期振荡对东亚地区夏季降水准两年振荡影响机理研究通过观测事实和理论上的讨论结果表明[41-43]:当某一年冬春季热带西太平洋海温上升, 就会使得菲律宾周围的热带西太平洋上空对流活动偏强, 这将导致我国长江、淮河流域、日本和韩国的夏季降水偏少; 另一方面, 由于热带西太平洋附近上空强对流活动所产生的强辐合将会造成了热带西太平洋的海水上翻 (upwelling) 加强, 从而导致秋冬季此海域海温开始下降, 并使第二年春夏季此海域的海表和次表层海温偏低, 使得菲律宾周围对流活动减弱, 夏季高度场异常, 从而引起我国长江、淮河流域、日本和韩国的夏季降水偏少。

3.4 在南方暴雨预报中的初值不确定性及其克服办法的研究 3.4.1 南方暴雨的模式初值敏感性及误差分析的研究选取5种初值方案, 分析了AREM模式的初值敏感性, 结果表明对和典型暴雨型相关较显著的个例, AREM具有较好的模拟能力。通过对扰动试验结果与控制试验结果之差组成的时间序列 (即误差时间序列) 分析, 提取了相关系数随时间增长较快的主分量, 从而找出了模式初值中的主要误差分量, 并由此得到误差分布。扣除误差试验结果表明, 降水场的模拟结果有较大改进, 雨带及降水中心分布与实况比较吻合①。

主要误差识别和误差结果扣除技术, 为今后进行敏感观测区和敏感物理量确定提供了方法。

3.4.2 利用历史资料的变分同化方法克服初值不确定性研究为寻找克服初值不确定性引起的预报误差, 提出一套充分利用历史资料的变分同化方法———三维变分映射资料同化 (3DVM) 方法。该方法是基于映射观测新概念和反向四维变分资料同化的新思路, 不仅考虑了模式的动力和物理约束, 使得同化后的初值与模式协调, 而且通过模式方程对同化窗口中不同时刻的观测资料作了最佳拟合①。

三维变分映射资料同化 (3DVM) 方法为进一步分析研究初值不确定性引起的预报误差、评估模式的预报能力提供了有力工具。

3.5 利用卫星遥感估测降水研究进一步开展了利用新型卫星遥感的红外和微波资料研究降水的估计方法[44-49], 取得如下主要进展: ①利用FY-2C的卫星云图, 针对不同类型的降水云进行了系统的统计分析利用分裂窗信息提高雨区判识精度; ②建立智能型客观分析方法, 为了将卫星大范围高空间分辨率的遥感观测与地面雨量计准确的点观测相结合, 取长补短得到更加准确的雨量场, 进一步探讨了卫星观测结果与地面观测结果的融合方法; ③利用FY-2C资料进行降水分析, 通过对云团的温度分层, 采用线性逐步回归的方法, 确定了不同温度层的降水方程, 得到了FY-2C强对流云团降水估计方法。

3.6 中尺度资料的同化研究初步形成中尺度资料同化系统①: ①完成了适应观测资料快速更新的资料同化系统的科学方案设计与基本框架的部分开发; ②完成了逐时同化系统资料 (目前可用) 的准备工作并进行了雷达风、云导风、飞机、地面自动站等观测资料的同化试验; ③进行了云中水凝物的反演与同化试验, 完成了中尺度模式云参数的初值形成方案与模式热启动试验; ④选取了2003年7月4—5日发生在淮河流域的暴雨过程进行了预报试验。对比了初始场中包含反演云参数信息 (有热启动) 和不包含云参数情况下的模式预报结果, 表明初始场中包含云参数信息的热启动能够准确预报出发生在淮河流域的暴雨 (图 7) 。

|

|

| 图 7. 利用GRAPES-meso中尺度数值模式初始场中包含云参数信息在热启动条件得到的6 h 预报结果 (a) 雷达回波资料, (b) 数值预报结果, (c) 同时刻卫星云图 | |

3.7 高分辨、非静力中尺度暴雨数值预报模式的发展

在国家973项目“我国重大天气灾害形成机理与预测理论研究”部分资助研发的中尺度数值预报模式GRAPES的基础上, 围绕本项目研发高分辨、非静力中尺度暴雨数值预报模式的目标, 2005年度在模式改进方面的进展包括①:①对动力框架进一步改进; ②引进开发了包括陆面过程模式、云物理方案等物理过程。

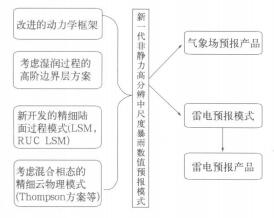

在上述研究的基础上, 形成了本项目的非静力、高分辨率暴雨数值预报模式的完整科学设计方案 (图 8) 。发展了雷电预报模式并与GRAPES模式的嵌套试验。

|

|

| 图 8. 非静力、高分辨暴雨数值模式的结构框图 | |

3.8 中尺度观测与应用试验基地建设

“中尺度观测与应用试验基地”建设是将项目野外科学试验与国家重大需求, 将研究与业务紧密结合的设计方案, 对提高灾害天气资料的采集能力, 提高对灾害天气监测、预测水平具有良好的应用前景, 不仅具有科学性, 而且具有创新性①。

建立4个中尺度观测与应用试验基地是为了成功地启动2007/2008年中尺度暴雨野外科学试验所采取的重要措施, 其基本指导思想是将973项目的野外试验与灾害天气国家重点实验室中尺度观测与应用试验基地建设相结合, 将基地建设与地方气象部门的中尺度灾害天气监测与预测系统建设相结合, 这样就可以充分体现国家973项目的研究与气象业务需求紧密结合, 国家重点实验室建设与地方气象长期业务发展相结合的总体思路。

每个中尺度观测与应用试验基地包括4个子系统, 即中尺度观测子系统, 中尺度气象分析子系统, 中尺度灾害天气预测、预警子系统以及分析与预测产品四维显示子系统。最终要在4个基地所属省 (市) 气象局的支持下整合现有气象资源, 充分利用国家级研究项目的研究成果, 利用2~3年时间真正建成能满足现代气象业务与国家科研需要, 并和国际接轨的中尺度灾害天气监测与预测业务应用与研究试验的国家级基地。华南 (广东省) 、长江三角洲 (上海) 、华中 (湖北) 以及淮河流域 (安徽) 4个中尺度观测与应用试验基地正在建设中。

4 结语1) 中国气象科学研究院在暴雨研究领域, 经过几代科学家的努力, 做出了令人瞩目的成就, 尤其是最近10年, 在国家科技部与中国气象局的大力支持下, 中国气象科学研究院的科学家先后主持了以我国南方暴雨为主要研究内容的3个国家级重大项目, 成为国内在这一重要研究领域的领军研究单位, 为提高国家的减灾防灾能力做出了重要贡献。

2) 通过两个已经完成的国家级重大项目“海峡两岸及邻近地区暴雨试验研究” (简称华南暴雨科学试验———HUAMEX) 和首批国家973项目“我国重大天气灾害形成机理与预测理论研究”, 在华南暴雨和长江中下游梅雨锋暴雨研究方面取得重要进展, 形成了一批既有重要理论价值, 又有应用前景的研究成果, 其中包括南方暴雨 (华南前汛期暴雨和长江中下游梅雨锋暴雨) 的三维结构与形成机理、遥感监测理论和方法, 多种资料的融合与同化理论和技术, 自主发展的中尺度暴雨数值预报模式系统方面也取得了一系列重要进展。其中有的理论与技术已经在我国各级业务部门推广应用, 取得良好的社会与经济效益。

3) 成功地实施了1998年华南暴雨野外试验与2001/2002年长江中下游梅雨锋暴雨野外科学试验, 捕获了一系列典型的中尺度暴雨过程的观测资料, 为我国南方暴雨研究提供了大量含有丰富中尺度信息的观测资料。在此基础上, 提出了华南梅雨锋上中尺度对流系统的三维结构概念模型以及长江中下游梅雨锋暴雨的多尺度物理模型。

4) 在上述两大国家级研究项目的基础上, 中国气象科学研究院主持了新的国家973项目“我国南方致洪暴雨监测与预测的理论和方法研究”, 重点以梅雨锋及其锋上的α-中尺度为研究主体发展到以研究β-中尺度为主体的中尺度暴雨研究。经过1年多的研究, 目前对暴雨发展动力学、暴雨的β-中尺度特征及其大尺度环流背景以及气候背景有了更深入的了解, 对发展针对β-中尺度强对流系统的预报模式与预报系统又有了新的发展, 同时在我国较晚开展研究的中尺度暴雨的可预报性研究领域, 取得了初步研究成果。

5) β-中尺度强对流天气系统及其引发的天气灾害的研究面临的最大挑战是如何组织有效的中尺度观测试验, 获取大量具有β-中尺度信息的观测资料, 如何把多种观测手段获取的不同资料融合、同化为一个中尺度气象分析场, 为深入研究β-中尺度强对流系统的结构、机理, 同时在此基础上进一步发展针对β-中尺度的监测与预报理论和方法, 因此, 必须组织好新的暴雨野外科学试验, 为实现上述目标, 使我国暴雨研究向更深层发展打下良好的观测与资料基础。力争在后3年 (2007—2009年) 全面实现国家973项目所确定的重要目标与任务。

| [1] | 周秀骥, 薛纪善, 陶祖钰. 98年华南暴雨科学试验研究. 北京: 气象出版社, 2003: 1-228. |

| [2] | 赵思雄, 陶祖钰, 孙建华, 等. 长江流域梅雨锋暴雨机理的分析研究. 北京: 气象出版社, 2004: 1-281. |

| [3] | 陶诗言, 倪允琪, 赵思雄, 等. 1998夏季中国暴雨形成机理与预报研究. 北京: 气象出版社, 2001: 1-184. |

| [4] | 伍荣生, 高守亭, 谈哲敏, 等. 锋面过程与中尺度扰动. 北京: 气象出版社, 2004: 1-168. |

| [5] | 孙建华, 张小玲, 卫捷, 等.淮河流域暴雨过程的诊断分析和模拟∥张庆云, 王会军, 林朝晖, 等.中国天气气候异常成因研究—2003年.北京:气象出版社, 2004: 21-88. |

| [6] | 张文建, 许健民, 方宗义, 等. 暴雨系统的卫星遥感理论和方法. 北京: 气象出版社, 2004: 1-429. |

| [7] | Xu J, Holmlund K, Zhang Q, et al. Comparison of two schemes for derivation of atmospheric motion vectors. J Geophys Res, 2002, 107, (14D): ACL 4-1–4-15. |

| [8] | 程明虎, 刘黎平, 张沛源, 等. 暴雨系统的多普勒雷达反演理论和方法. 北京: 气象出版社, 2004: 1-254. |

| [9] | 宇如聪, 薛纪善, 徐幼平, 等. AREMS中尺度暴雨数值预报模式系统. 北京: 气象出版社, 2004: 1-222. |

| [10] | 倪允琪, 刘黎平, 高梅, 等. 长江中下游梅雨锋暴雨野外科学试验. 北京: 气象出版社, 2004: 1-210. |

| [11] | Gao S, Ping F, Cui X, et al. Short timescale air-sea coupling in the tropical deep convective regime. Meteor Atmos Phys, 2005: 1–8. |

| [12] | Gao S, Cui X, Zhou Y, et al. A modeling study of moist and dynamic vorticity vectors associated with two-dimensional tropical convection. J Geophys Res, 2005, 110: 56–75. |

| [13] | Gao S, Cui X, Zhou Y, et al. Surface rainfall processes as simulated in a cloud-resolving model. J Geophys Res, 2005, 110: 54–67. |

| [14] | Zhang Q H, Kuo Y H, Chen S J. Interaction between concentric eyewalls in super Typhoon Winnie. Quart J Meteor Soc, 2005, 612: 3183–3204. |

| [15] | Sun Jianhua, Zhang Xiaoling, Qi Linlin, et al. An analysis of meso β system in Meiyu front using the intensive observation data during CHeRES, 2002. Adv Atmos Sci, 2005, 22, (2): 278–289. DOI:10.1007/BF02918517 |

| [16] | 沈新勇, 倪允琪, 张铭, 等. β中尺度暴雨系统发生发展的一种可能物理机制I.涡旋Rossby波的相速度.大气科学, 2005, 29 (5):727-733. |

| [17] | 沈新勇, 倪允琪, 沈桐立, 等. β中尺度暴雨系统发生发展的一种可能物理机制Ⅱ.涡旋Rossby波的形成.大气科学, 2005, 29 (5):854-863. |

| [18] | 阎凤霞, 寿绍文, 张艳玲, 等. 一次江淮暴雨过程中干空气侵入的诊断分析. 南京气象学院学报, 2005, 28, (1): 117–124. |

| [19] | 郑仙照, 寿绍文, 杨宇红, 等. 2002年8月闽东一次暴雨天气过程的可能物理成因和数值试验. 台湾海峡, 2005, 24: 433–439. |

| [20] | 董海萍, 赵思雄, 曾庆存, 等. 我国低纬高原地区初夏强降水天气研究I: 2001年5月印缅槽维持期间云南暴雨及其中尺度特征. 气候与环境研究, 2005, 10, (3): 443–459. |

| [21] | 孔期, RasulG, 赵思雄. 一次引发南亚大暴雨的季风低压结构、涡度与水汽收支分析. 气候与环境研究, 2005, 10, (3): 526–542. |

| [22] | 赵思雄, 曾庆存. 东亚强寒潮-冷涌越过赤道并引发南半球热带气旋和强降水的个例研究. 气候与环境研究, 2005, 10, (3): 507–525. |

| [23] | 贝耐芳, 赵思雄. 一次引发台湾地区强降水的锋面及中尺度系统分析研究. 气候与环境研究, 2005, 10, (3): 474–491. |

| [24] | 宗志平, 张小玲. 2004年9月2-6日川渝持续性暴雨过程初步分析. 气象, 2005, 31, (5): 37–41. |

| [25] | 谈哲敏, 方娟, 伍荣生. Ekman边界层动力学的理论研究. 气象学报, 2005, 63, (4): 543–555. |

| [26] | 廖捷, 谈哲敏. 一次梅雨锋特大暴雨过程的数值模拟研究不同尺度天气系统的影响. 气象学报, 2005, 63, (5): 771–789. |

| [27] | Fadhash Alfllahi, Wang Yuan, Tang Jie. Importance of moist ambient and its helical enhancement effect to storm in tensity. Journal of Hydrodynamics, 2004, 16, (6): 743–755. |

| [28] | Ju Jianhua. The thermodynamic and dynamical features of double front structures during 21—31 July 1998 in China. Adv Atmos Sci, 2005, 22, (6): 924–935. DOI:10.1007/BF02918691 |

| [29] | 崔哲虎. 快速中值滤波方法及其在Doppler雷达资料处理中的应用. 高原气象, 2005, 24, (5): 727–733. |

| [30] | Liu Liping. Case studies on mesoscale structures of heavy rainfall systems in the Yangtze River generated by Meiyu front. Science in China (Series D) , 2005, 48, (8): 1302–1311. |

| [31] | Liu Liping. A model for retrieval of dual linear polarization radar fields from model simulation outputs. Adv Atmos Sci, 2005, 22, (5): 711–719. DOI:10.1007/BF02918714 |

| [32] | 崔哲虎. 洋面上层状性降水云数值模拟研究. 气象, 2005, 31, (4): 8–12. |

| [33] | 周海光. 一次局地大暴雨三维风场的双多普勒雷达探测研究. 大气科学, 2005, 29, (3): 372–386. |

| [34] | 张林, 倪允琪. Four-dimensional variational data assimilation experiments for a heavy rain case during the 2002 IOP in China. Adv Atmos Sci, 2005, 22, (2): 300–312. |

| [35] | 黄永明, 倪允琪. 长江中下游非典型梅雨锋年的一次中尺度暴雨过程的分析研究. 气象学报, 2005, 63, (1): 100–114. |

| [36] | 江晓燕, 倪允琪. 一次梅雨锋暴雨过程的β中尺度对流系统发展机理的数值研究. 气象学报, 2005, 63, (1): 77–92. |

| [37] | 齐琳琳, 孙建华, 张小玲, 等. ATOVS资料在长江流域一次暴雨过程模拟中的应用. 大气科学, 2005, 29, (5): 780–794. |

| [38] | Zhou S, Zhang R. Decadal variations of temperature and geopotential height over the Tibetan Plateau and their relations with Tibet ozone depletion. Geophys Res Lett, 2005, 32: L18705. DOI:10.1029/2005GL023496 |

| [39] | Wen Min, Zhang Renhe. Possible maintaining mechanism of climatological atmospheric quasi-biweekly oscillation around Sumatra. Chinese Science Bulletin, 2005, 50: 1054–1056. DOI:10.1360/982005-227 |

| [40] | 温敏, 张人禾. 苏门答腊附近大气准双周振荡的可能维持机制. 科学通报, 2005, 50: 938–940. |

| [41] | Chen Wen, Yang Song, Huang Ronghui. Relationship between stationary planetary wave activity and the East Asian winter monsoon. J Geophys Res, 2005, 110: D14110. DOI:10.1029/2004JD005669 |

| [42] | Qian Y F, Zhang Y, Jiang J, et al. The earliest onset areas and mechanism of the tropical summer monsoon. Acta Meteorologica Sinica, 2005, 19, (2): 129–142. |

| [43] | 陈文, 黄荣辉. 北半球冬季准定常行星波的三维传播及其年际变化. 大气科学, 2005, 29, (1): 137–146. |

| [44] | 李锐, 傅云飞. GPCP和TRMM PR热带月平均降水的差异分析. 气象学报, 2005, 63, (2): 146–160. |

| [45] | 傅云飞, 冯静夷, 朱红芳, 等. 西太平洋副热带高压下热对流降水结构特征的个例分析. 气象学报, 2005, 63, (5): 750–761. |

| [46] | Li R, Fu Y. Tropical precipitation estimated by GPCP and TRMM PR observation. Adv Atmos Sci, 2005, 22, (6): 852–864. DOI:10.1007/BF02918685 |

| [47] | Wang Bin. Improved track forecasting of a typhoon reaching landfall from four-dimensional variational data assimilation of AMSU-A retrieved data. J Geophys Res, 2005, 110, (D14101). DOI:10.1029/2004JD005267 |

| [48] | Xu Jianmin, Zhang Qisong, Fang Xiang, et al. Recent Works Aimed at Operational FY-2C AMVs∥Proceedings Seventh International Wind Work shop, ISSN 1023-0416, 2005: 53-60. |

| [49] | Guo Qiang, Xu Jianmin, Zhang Wenjian. Full-field of View Stray Light Estimation for FY-2 Meteorological Satellite Based on the High Order Statistical Eigenvalues∥Proceedings Seventh International Wind Workshop, ISSN 1023-0416, 2005:315-322. |

2006, 17 (6): 690-704

2006, 17 (6): 690-704