专门用于天气探测和研究的气象雷达是20世纪50年代从军用雷达改造开始的, 半个世纪以来, 天气雷达经过了模拟信号雷达、常规数字化天气雷达、多普勒雷达几个发展阶段, 从定性的回波强度探测, 逐步发展成定量探测回波强度、径向速度和速度谱宽等云和降水的参量。同时, 多参数雷达如偏振雷达、双波长雷达等技术也同步开展, 这些雷达技术的发展为人们进一步了解和认识云和降水的动力、热力和微物理结构提供了工具。目前, 天气雷达的种类繁多, 在灾害天气如雷暴、冰雹、暴雨、台风等中尺度灾害天气监测和预测中发挥了巨大的作用。

中国气象科学研究院自从20世纪50年代末, 以引进的X波段天气雷达开始, 先后在天气雷达在强对流和暴雨的监测和结构分析、数字化雷达技术研发、多普勒雷达技术研发、雷达在中尺度气象中的应用研究等方面开展了一系列工作, 中国气象科学研究院紧跟国际雷达气象的发展动态, 始终站在我国雷达气象研究的前沿, 为我国的天气雷达研究和应用做出了突出贡献, 中国气象科学研究院培养的雷达气象人才活跃在国内外的各个领域。本文将主要对中国气象科学研究院在雷达气象领域的工作进行简单的总结和回顾。

1 模拟和数字化天气雷达技术及其在中尺度天气观测中的应用20世纪50年代末, 中国气象科学研究院引进了英国的X波段DECCA雷达, 并以此为工具开展了强对流天气与暴雨的监测和警戒, 及其雷达资料分析方法的研究, 特别是冰雹的回波结构研究[1], 利用该雷达成功观测了发生在北京和河北省的“63·8”大暴雨。在总结了雷达使用和回波分析等工作的基础上, 撰写了《测雨雷达观测手册》, 该手册介绍了雷达观测原理, 给出了各种天气过程的回波特征等, 对当时国内测雨雷达业务使用有重要指导意义。60年代末, 中国气象科学研究院又从日本引进了JMA109型C波段天气雷达。

在天气雷达探测理论和方法研究方面, 葛润生等研究了多种对天气雷达参数的标校、测量方法, 对回波强度的测量误差和精度进行了理论分析。对雷达信号处理方法进行了研究, 分析了X波段和C波段天气雷达测雨能力, 对天气雷达测量的误差、精度进行了理论分析, 并对雷达信号的处理方法进行了研究[2-3]。

在雷达中尺度天气分析方面, 许梓秀等在国内首先用雷达回波资料结合天气形势、地面降水等气象资料, 对夏季发生在京津冀地区的强对流天气的中尺度天气系统进行了细致分析和分类研究, 给出冷低阻高型式下雹暴中尺度系统和暴雨中尺度低涡的回波演变模式, 并揭示了行星边界层辐合区在强对流天气形成过程中的重要作用[4-5]。王慕维、余志敏研究了一些大型暴雨天气过程中的中尺度系统的活动特点、规律及其对暴雨形成的作用, 尤其是对活动频繁、常常带来局地暴雨和强雹暴天气的中尺度涡旋的研究[6]。余志敏、江超伟通过对盛夏冷锋雨带和暖区地形雨带的雷达探测资料及其他气象资料的分析, 揭示出冷锋雨带持续和暖区地形雨带发生的条件。余志敏、王慕维、陈进强、秦宏德等通过对华北地区一些强飑线的探测和研究, 揭示出飑线生命期各个阶段的雷达回波演变特征, 构成飑线降水回波带的回波单体和群体的活动规律, 以及飑线回波带移动和更新的各种方法[7]。这些雷达探测技术及其雷达回波分析方法发表在1977年中央气象局研究所的《雷达气象文集》上, 其中很多工作对现在研究工作仍有借鉴意义。

此后, 中国气象科学研究院的天气雷达研究逐渐从引进向改装和自行研制转变, 逐步成长为一支专业的研究队伍, 建立了较为完备的体制, 在天气雷达设备研制和雷达气象学研究方面, 做了很多有价值的工作。20世纪60年代中后期, 进行了军用843 S波段军用雷达的改造。70年代中期, 胡定廉、樊启恭、赖锡武等与桂林722厂协作研制成功C波段713型天气雷达, 以及与之相配套的模拟视频积分处理机 (AVIP), 之后试制出两部样机, 在广州进行了713型天气雷达性能测试、现场试验等工作。70年代末80年代初雷达气象组制定了探测使用方法, 编写了《713天气雷达探测手册》, 并为全国713天气雷达观测应用人员举办了2次培训班。713型天气雷达曾经是我国天气雷达组网的主要设备。

20世纪80年代初, 樊启恭、王顺生等开始试制S波段714型天气雷达的调研工作, 1981年正式接受国家科委下达的研制任务, 提出设计总体要求, 技术指标, 由成都784厂承担研制, 次年底研制出第一部样机, 1983年由气象科学研究院组织进行现场考核试验, 1985年底通过部级设计定型。它的研制成功, 填补了我国S波段天气雷达的空白, 为我国气象事业的发展做出了重要贡献。714天气雷达投入业务使用后, 用以更换843型雷达, 以提高对台风和暴雨的警戒能力, 在灾害性天气监测和航空气象保障中具有重要作用。该系统研制成果获1988年国家科技进步二等奖[8]。

为了提高对天气雷达探测信息的处理能力, 使天气雷达获取的降水回波信息能进入电子计算机处理, 20世纪70年代末到80年代初, 大气探测所无线电组研制成功713型天气雷达回波处理机。1982年陶文有、王顺生、林朝昌、王家新、陈宏尧等又研制了适合装备714天气雷达的数字化视频积分处理机, 为数字化天气雷达系统提供了重要的预处理装置。该机已于1983年通过鉴定并移交工厂生产。1983年气象科学研究院与邮电部数据通信技术研究所共同研制适用于我国的天气雷达图像数字式传输和彩色显示系统。该系统能对天气雷达的对数视频信号进行数字积分处理, 完成雷达回波图的坐标转换, 在彩色图形显示器上显示降水回波的PPI和RHI图像, 并通过多种通信手段实现数字式的远距离图传, 从而使用户能实时获得彩色的雷达回波图像。该设备1985年夏完成性能样机, 1986年正式投入业务使用。参加该设备研制者, 气象科学研究院方面, 最初由王坪负责, 随后王顺生、蔡作金、葛润生等承担了这一任务。

为研究和进一步开发天气雷达信息资源, 中国气象科学研究院于1984年提出以国产713型天气雷达为主机的高精度、高分辨率数字化天气雷达系统的总体方案, 由美国LR公司制作彩色显示数字化处理分析终端。该系统于1986年安装调试完毕, 1987年投入业务运行, 该系统总体方案的制定主要由葛润生、马大安负责。雷达气象组参加了安装、调试和部分软件的修改工作[9-10]。

我国的数字化天气雷达生产厂家多, 终端型号繁多, 技术标准和性能差异很大, 数据格式和图像显示等不同, 这给全国雷达拼图造成了很大的困难, 在中国气象局的支持下, 中国气象科学研究院开展了全国天气雷达终端更新和定标工作, 充分考虑了业务条件、实际要求, 完成了数字化雷达产品生成和数据处理系统, 统一了雷达资料格式和图像处理方法, 该系统功能丰富、算法先进、接口开放、设计精美, 投入业务后运行稳定, 在此基础上, 提出了天气雷达的观测规定, 为数字化雷达在灾害性天气监测中发挥作用做出了突出的贡献。这些系统已经在40余个台站使用。

2 多普勒雷达技术及其在中尺度天气探测中的应用多普勒天气雷达是美国在20世纪90年代业务布网使用的天气雷达系统。70年代末葛润生等即着手引进多普勒天气雷达的调研、分析。1982年葛润生、马大安、何汝均等赴美进行了有关多普勒天气雷达及其信号处理系统的学习和工作。1983年利用世界银行贷款, 由陈奕隆负责编写引进多普勒天气雷达及其信号处理系统的招标方案。1984年经葛润生、马大安论证和修改后正式向外招标。1985年美国EEC公司中标、制作。该系统于1987年安装。与此同时, 1986年葛润生、王顺生与成都784厂开始了多普勒天气雷达系统的预备性研究工作, 1990年研制成功C波段脉间相干多普勒天气雷达, 并获中国气象局科技进步二等奖。1994年研制成功S波段脉间相干多普勒天气雷达, 并在东南沿海地区布设使用, 高玉春等人对多普勒天气雷达的数据处理系统进行了改造, 在国内首次将微机应用到多普勒天气雷达数据实时处理。中国气象科学研究院在多普勒天气雷达信号处理和数据处理技术以及多普勒天气雷达的结构研究方面为我国新一代天气雷达系统的研制做了充分的准备。

为了系统地开展中尺度气象学的研究和试验工作, 中国气象科学研究院在周秀骥主持下, 于1984年11月成立了中尺度气象研究室, 1986年底正式建立了中尺度气象研究所, 1989年成立“强风暴实验室”。同期, 由周秀骥主持完成了当时具有国际先进水平的京、津、冀中尺度灾害性天气监测和短时预报系统, 开展对中、小尺度危害性天气探测试验, 发展新的探测设备以及资料采集和处理系统。该系统投入准业务运行和科学试验后, 对京、津、冀地区生产和社会经济活动产生了明显的社会效益, 在亚运会气象保障工作中发挥了重要作用。该项目于1992年获国家科技进步一等奖。

试验基地将建成拥有包括多普勒天气雷达、数字化天气雷达、UHF多普勒测风雷达、微波遥感测温测湿仪、若干个自动气象站以及闪电定位测量系统等具有20世纪80年代国际先进水平的监测系统。能进行高速数字传输, 实时收集处理和显示各种气象信息的先进通讯设备和计算机局地网络系统, 利用中尺度系统的概念模式综合分析各种资料和图像产品, 具有人机交互功能的超短期预报系统, 并逐步建立中尺度数值模式, 开展中尺度动力学的数值模拟研究, 进行中尺度数值业务试验。

在“七五”期间, 其主要科研攻关内容有5 cm多普勒天气雷达的关键部件研制, UHF多普勒测风雷达研制, 数字化天气雷达软件开发和拼图技术研究, 卫星资料的收集、处理和传输技术研究, 强天气的中尺度概念模式研究, 超短期预报流程和人机交互分析系统研究, 中尺度数值模拟研究等。

3 新一代天气雷达建设及其应用研究新一代天气雷达网的建设在中国气象局大气探测领域具有划时代的意义, 中国气象科学研究院在新一代天气雷达建设和应用中开展了多方面研究。

3.1 新一代天气雷达网的建设和技术研究以中国气象科学研究院葛润生、张沛源、王顺生等为主要力量完成了《新一代天气雷达系统功能规格需求书 (S波段、C波段) 》、《风廓线仪功能规格需求书》、《闪电定位系统功能规格需求书》、《新一代天气雷达基本气象应用软件功能规格需求书》、《新一代天气雷达观测规定 (试用) 》、《天气雷达信号处理与数据格式规范》。这些工作为新一代天气雷达的布设奠定了基础。在这些文件中, 明确规定了所建设备的主要探测功能、主要技术指标等, 是开展系统建设的主要依据。完成的《新一代天气雷达测试大纲》主要规定了雷达验收的主要步骤、测量指标、测量方法和具体指标。

在新一代天气雷达探测力量和技术方面, 提出了采用相干累积技术提高多普勒天气雷达探测晴空大气的能力的方法, 具体测算了提高探测能力的限度, 并对雷达信号处理器适应晴空探测进行了改进设计[11]。

3.2 外场试验攻关项目“华南暴雨试验”、973项目“我国重大天气灾害的形成机理和预测理论研究”和“我国南方致洪暴雨监测与预测的理论和方法研究”是中国气象科学研究院近年来开展的3个针对台风和暴雨的大型外场试验, 在这些试验中, 多普勒雷达和新一代天气雷达发挥了巨大的作用, 同时, 将我国中尺度天气的探测和研究推向了一个新的高度。

为了研究华南前汛期暴雨和登陆台风暴雨的中尺度结构及其变化机制和规律, 深化华南暴雨的中尺度理论, 为改进暴雨中尺度监测和数值预报模式, 提高暴雨短时预报水平提供新的科学依据, 1998年5—6月, 中国气象科学研究院在华南地区主持进行了暴雨外场试验, 获取了大量的各类气象观测资料。参加这次外场试验的地面站共132个, 高空站6个, 自动站103个, GPS站3个, 多普勒和数字化雷达各3部。该网站提供了此次暴雨外场实验的相关资料, 内容包括:背景场资料、试验区加密观测资料、雷达和其他非常规资料。利用试验期间获取到的7次前汛期暴雨过程的综合观测资料, 项目建立了完整的1998年华南暴雨资料库, 并在地基全球定位系统探测大气柱水汽总量、多普勒天气雷达探测中尺度风场结构、多种观测资料的集成应用及三维动态显示等方面都取得了新的重要进展[12-14]。

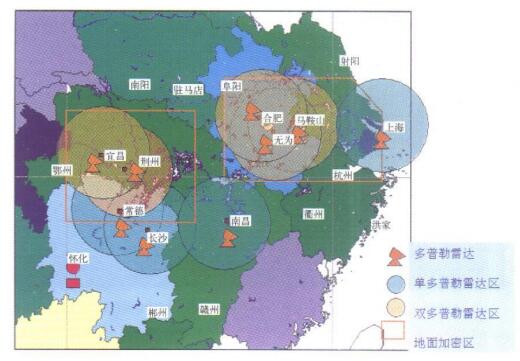

2001, 2002年, 我国最大规模的暴雨研究项目国家重点基础研究发展规划项目“我国重大天气灾害形成机理和预测理论研究”在长江中下游开展了梅雨锋暴雨的外场试验, 获取了中尺度暴雨系统的综合资料, 为深入研究梅雨锋暴雨的形成机理, 提高暴雨的预测能力奠定了基础。参加这次外场试验的单位有:中国气象科学研究院、国家卫星气象中心、安徽省气象局、湖北省气象局、江苏省气象局、浙江省气象局、上海市气象局、湖南省气象局、江西省气象局、河南省气象局、敏视达公司、安徽四创电子股份有限公司。另外, 日本气候变化研究所、名古屋大学、北海道大学等单位也参加了外场试验观测。外场试验观测系统主要包括:地面加密观测站156个、高空加密观测站17个、多普勒雷达12部、风廓线仪2部、边界层观测2个、GPS站6个、自动气象站和雨量站112个 (图 1)。试验区分为长江中游和下游两个加密区, 指挥中心分别设在武汉和合肥。两年来, 中游和下游观测区共进行加密观测16次, 获取到了大量有关梅雨锋暴雨的外场试验资料, 为开展暴雨研究提供了有力的数据支持。2001年长江下游天气极其异常, 在梅雨期间降水明显偏少、梅雨过程很不明显等不利的条件下, 外场试验下游指挥部抓住机遇, 进行了7次加密观测, 成功获取到了暴雨资料。2002年天气条件比较有利, 又进行了9次加密过程, 抓住了6月22—24日、7月21—24日等重要过程。外场试验资料以3种层次和3个尺度向项目科学家提供:原始资料 (L1), 经过质量控制后的站点资料和产品 (L2), 经三维同化后得到的格点资料 (L3)。3个尺度为:大尺度、α-中尺度和β-中尺度。项目科学家利用这些资料开展了梅雨锋中尺度暴雨的三维中尺度结构、环境场特征、暴雨发生发展的机理和预测理论及方法、雷达卫星风廓线遥感技术及临近预报系统等方面的研究, 并取得了阶段性成果。项目发展了双多普勒雷达同步观测、资料分析和风场反演系统, 初步形成了梅雨锋暴雨中尺度三维结构模型, 对暴雨形成机理和演变特征有了更进一步的认识[15-16]。

|

|

| 图 1. 973 项目“中国暴雨” 外场试验多普勒雷达网和双普勒雷达观测系统 | |

2006, 2007年, 973项目“我国南方致洪暴雨监测与预测的理论和方法研究”将以灾害天气国家重点实验室的4个外场试验基地建设为基础, 将中尺度试验基地建设、外场试验和成果应用相结合, 依靠新一代天气雷达网、稠密的自动站等业务观测系统, 并利用灾害天气国家重点实验室的C波段可移双线偏振雷达、机动式毫米波雷达和机载下投式探空仪实施特种加密观测。

3.3 雷达资料的质量控制中国气象科学研究院开展了新一代天气雷达地物识别、速度退模糊、双多普勒雷达观测系统质量控制、C波段雷达波雨区衰减订正等工作, 保证了后续研究工作的可靠性。其中新一代天气雷达地物识别系统将应用到北京2008年奥运会气象保障工作中[17-20]①。

① 刘黎平, 吴林林, 杨引明. 基于模糊逻辑的分步式超折射地物回波识别方法的建立和效果分析. 待发表.

3.4 新一代天气雷达应用研究在新一代天气雷达应用方面主要开展了暴雨识别方法研究、单多普勒雷达和双多普勒雷达风场反演方法研究、新一代天气雷达三维数字组网和产品生成系统研究等方面的工作。

张沛源提出了多普勒天气雷达速度图上暴雨判据 (即“逆风区”概念) 的空间结构, 及其预报准确率[21]。

彭红、葛润生利用单部多普勒天气雷达RHI资料进行了降水系统的垂直流场结构的反演和研究; 姜海燕、葛润生提出了涡度-散度方法, 从动力学角度出发, 应用经过适当简化的垂直涡度方程, 对单多普勒天气雷达的径向风场资料进行反演, 得到了二维水平风场, 并对冰雹云体的风场结构和华南暴雨试验期间福建长乐地区的一次强降水过程的风场结构进行了反演和分析。近期开展了利用四维变分方法进行风场反演研究工作, 并探讨了实现业务化的可能性[22-27]。

双多普勒雷达是风场反演最可靠的方法之一, 中国气象科学研究院在双多普勒雷达风场反演可靠性研究、双多普勒雷达风场反演方法在梅雨锋暴雨、华南暴雨、新疆对流过程三维动力和热力结构研究等方面做了一系列工作, 并与安徽省气象局合作, 开展了双多普勒雷达风场反演技术在人工影响天气工作中的应用研究[28-34]。

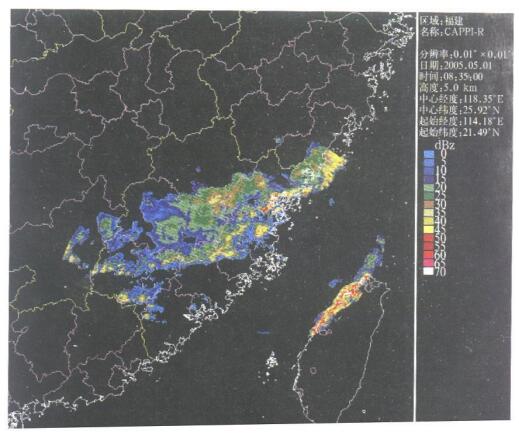

新一代天气雷达网即将建成的同时, 中国气象科学研究院开展了新一代天气雷达三维数字组网和产品生成方法研究, 在总结了多年研究成果的基础上, 研发了新一代天气雷达三维数字组网及其产品生成软件系统。该系统主要功能模块包括:不同雷达观测资料配对处理模块; 雷达资料杂波点的消除和地物回波识别等方面的雷达资料质量控制模块; 不同插值方法的单雷达资料的格点化模块; 不同拼图方法的三维组网数据生成模块; 主要二次产品生成模块; TREC和聚类法相结合的临近预报模块; 产品显示模块。目前该软件已经实现了10部以下雷达的实时三维组网, 在国家气象中心、安徽省气象局人工影响天气、福建省气象局台风暴雨中尺度分析等科研工作中使用[35-36]②。图 2为福建省4个雷达站的拼图结果。

② 王改利, 刘黎平. 暴雨云团的多尺度识别方法及其在临近预报中的应用.待发表.

|

|

| 图 2. 福建省雷达网5 km高度上的CAPPI拼图 | |

4 雷达新技术研究

在新一代天气雷达基础上发展的双线偏振雷达和双基地多普勒雷达探测技术将进一步提高雷达探测三维风场、微物理结构和反演地面降水产品的能力。

中国气象科学研究院开展了在多普勒雷达上进行双线偏振技术改造的方法研究[37], 提出了一种从中尺度数值模式输出结果正演双线偏振雷达探测量的方法[38], 以美国的双线偏振雷达KOUN资料为基础, 研究了S波段双线偏振雷达资料质量控制、KDP偏振量的提取和预处理方法、分段反演降水方法、基于模糊逻辑的降水粒子项目的识别方法和降水雨滴谱的反演方法[39-43]。初步研究了我国生产的C波段和X波段双线偏振雷达资料的质量控制、零度层亮带识别、降水估测等。综合以上成果, 研制了双线偏振雷达气象产品生成软件系统, 并将应用于灾害天气国家重点实验室的C波段可移式双线偏振雷达系统中。

中国气象科学研究院开展了双多基地多普勒雷达探测理论研究, 在考虑了瑞利散射基础上, 建立了双多基地多普勒雷达气象方程, 给出了以目标探测高度为参数的雷达天线架设高度设计方案, 分析了地基雷达布设等探测精度的影响[44]。在双基地多普勒雷达应用研究方面, 与安徽四创电子股份有限公司合作, 成功研制了双多基地多普勒雷达资料处理方法和基于三维变分方法的双多基地多普勒雷达风场反演方法, 利用数值模拟结果并引入径向速度的随机误差, 对该系统反演风场中尺度结构的性能进行了模拟, 利用实际观测的双多基地多普勒雷达资料进行了风场反演试验[45]。

在风廓线研究方面, 中国气象科学研究院在“七五”期间与航天工业部23所联合研发了我国第一部风廓线雷达 (WPR), 获国家科学进步一等奖。近年来, 中国气象局计划在全国布设风廓线雷达观测网, 中国气象科学研究院主持制定了《风廓线雷达功能规格需求书》、《风廓线雷达全国组网计划书 (草案) 》, 《风廓线雷达数据格式规范 (试用本) 》。参与了招标风廓线雷达的设备验收、资料对比分析等工作, 相继开展了WPR微弱信号提取定标技术的研究、对大气折射率结构常数探测分析研究、风廓线雷达对降水发生前的信息提取、降水云体结构等方面的研究, 研发软件系统两个, 为推动我国WPR技术的发展进行着不懈的努力[46-47] ③。

③ 阮征, 何平, 葛润生. 风廓线雷达对大气折射率结构常数的探测研究.待发表.

5 未来展望中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室的建设为雷达气象研究提供了前所未有的机遇, 正在建设的飞机及雷达探测功能实验室、中尺度外场试验基地等为雷达气象研究提供了平台。

今后几年, 中国气象科学研究院将在两个方面开展研究工作, 一方面是紧密结合中国气象局的业务体制改革和发展需求, 开展新一代天气雷达的应用研究工作, 如新一代天气雷达三维数字组网技术的业务化及其在临近预报、人工影响天气、交通、水文、航空等领域的应用; 具有我国知识产权的新一代天气雷达软件研发, 积极推进原始数据的组网, 提高新一代天气雷达的应用水平; 开展新一代天气雷达资料处理技术及其在同化中的应用。另一方面, 积极研发新的雷达技术如激光多普勒雷达、双线偏振雷达、毫米波雷达、相控阵雷达, 同时开展机载探测设备的研制如机载下投式探空仪、毫米波雷达和相控阵天气雷达的研制, 开展其探测方法、气象产品软件和外场试验等工作。

致谢 本文得到了曾经在中国气象科学研究院工作的很多专家的建议和帮助, 中国气象科学研究院庄薇为本文做了很多文字编辑工作, 在此一并表示深深的感谢。| [1] | 葛润生. 1964年北京地区降雹过程的雷达分析. 气象学报, 1966, 36: 213–222. |

| [2] | 葛润生.测雨雷达的校准及Z值测量误差的讨论∥中央气象局研究所.雷达气象文集.1977: 86-94. |

| [3] | 林正云.关于几种选取的Z-I关系式的方法的误差∥中央气象局研究所.雷达气象文集.1977: 95-103. |

| [4] | 许梓秀.夏季冷低阻高型京津冀地区中尺度天气过程的分析研究 (一)∥中央气象局研究所.雷达气象文集.1977: 1-16. |

| [5] | 许梓秀.夏季冷低阻高型京津冀地区中尺度天气过程的分析研究 (二)∥中央气象局研究所.雷达气象文集. 1977: 17-39. |

| [6] | 王慕维.雷达对一次暴雨过程的观测分析∥中央气象局研究所.雷达气象文集. 1977: 55-76. |

| [7] | 余志敏.北京地区一次低涡暴雨过程的雷达回波分析∥中央气象局研究所.雷达气象文集. 1977: 45-54. |

| [8] | 王顺生. 714天气雷达系统∥中国气象学会.中国气象学会会议雷达气象和遥感通讯会议论文摘要. 1987: 1. |

| [9] | 马大安, 葛润生.数字化天气雷达系统∥中国气象学会.中国气象学会会议雷达气象和遥感通讯会议论文摘要.1987: 4. |

| [10] | 葛润生.CAMS数字化天气雷达系统∥中国气象学会.中国气象学会会议雷达气象和遥感通讯会议论文摘要.1987: 5. |

| [11] | 葛润生, 朱晓燕, 姜海燕. 提高多普勒天气雷达晴空探测能力的一种方法. 应用气象学报, 2000, 11, (3): 257–263. |

| [12] | 周秀骥. 98华南暴雨科学试验研究. 北京: 气象出版社, 2003. |

| [13] | 徐宝祥. 华南暴雨试验研究———"九五"攀登计划预选专项. 中国气象科学研究院年报, 1997. |

| [14] | 梁海河, 阮征, 葛润生. 华南暴雨试验天气雷达数据处理及暴雨中尺度结构个例分析. 应用气象学报, 2004, 15, (3): 281–290. |

| [15] | 倪允琪, 刘黎平, 高梅, 等. 长江流域梅雨锋暴雨的外场试验. 北京: 气象出版社, 2005. |

| [16] | 程明虎, 刘黎平, 崔哲虎, 等. 梅雨锋暴雨多普勒雷达反演理论和技术. 北京: 气象出版社, 2005. |

| [17] | 刘黎平, 张沛源, 梁海河, 等. 双多普勒雷达风场反演误差分析和资料的质量控制. 应用气象学报, 2003, 14, (1): 17–29. |

| [18] | 程明虎, 史锐, 徐慧. 5cm数字化雷达降水衰减订正. 科学通报, 2000, 45, (13): 1438–1441. |

| [19] | 崔哲虎, 程明虎, 乌秋力, 等. 快速中值滤波方法及其在Doppler雷达资料处理中的应用. 高原气象, 2005, 24, (5): 727–733. |

| [20] | 梁海河, 张沛源, 葛润生. 多普勒天气雷达风场退模糊方法的研究. 应用气象学报, 2002, 13, (5): 591–601. |

| [21] | 张沛源, 陈荣林. 多普勒速度图上的暴雨判据研究. 应用气象学报, 1995, 6, (3): 373–378. |

| [22] | 彭红, 葛润生. 单部多普勒天气雷达对降水中垂直流场结构的探测研究. 应用气象学报, 1995, 6, (4): 422–428. |

| [23] | 姜海燕, 葛润生. 一种新的单部多普勒雷达的反演技术. 应用气象学报, 1997, 8, (2): 219–223. |

| [24] | 姜海燕, 葛润生, 朱晓燕. 华南暴雨试验IOP-6期间6月9日长乐地区强降水风场结构的初步分析. 应用气象学报, 2001, 12, (1): 97–101. |

| [25] | 王红艳, 葛润生, 徐宝祥. 单部多普勒雷达反演三维风场涡度-散度方法的初步研究. 气象科技, 2001, (3): 22–25. |

| [26] | 宋春梅, 葛润生, 张沛源.单多普勒天气雷达对二维水平风场的探测研究∥寿绍文.中尺度气象文集.北京:气象出版社. 1993: 1-7. |

| [27] | 许小永, 郑国光, 刘黎平. 多普勒雷达资料4DVAR同化反演的模拟研究. 气象学报, 2004, 62, (4): 410–422. |

| [28] | 张沛源, 何平, 宋春梅, 等. 三部多普勒天气雷达联合测量大气风场的误差分布及最佳布局研究. 气象学报, 1998, 56, (1): 96–103. |

| [29] | 张沛源, 周海光, 胡绍萍. 双多普勒天气雷达风场探测的可靠性研究. 应用气象学报, 2002, 13, (4): 485–495. |

| [30] | 刘黎平, 邵爱梅, 葛润生. 一次混合云暴雨过程风场中尺度结构的双多普勒雷达观测研究. 大气科学, 2004, 28, (2): 278–284. |

| [31] | Liu Liping, Ruan Zheng, Qin Danyu. Case studies on mesoscale structures of heavy rainfall systems in the Yangtze River generated by Meiyu front. Sciences in China (Series D), 2005, 48, (8): 1302–1311. |

| [32] | 周海光, 张沛源. 笛卡儿坐标系的双多普勒天气雷达三维风场反演技术. 气象学报, 2002, 60, (5): 585–593. |

| [33] | 周海光, 王玉彬. 2003年6月30日梅雨锋大暴雨中β和γ结构的双多普勒雷达反演. 气象学报, 2005, 63, (3): 301–312. |

| [34] | 庄薇, 刘黎平, 王楠. 新疆地区对流系统三维中尺度风场研究. 应用气象学报, 2006, 17, (4): 444–451. |

| [35] | 肖艳姣, 刘黎平. 新一代天气雷达资料的三维格点化及其拼图方法研究. 气象学报, 2006, 64, (5): 647–657. |

| [36] | 王改利, 刘黎平. 多普勒雷达资料在暴雨临近预报中的应用. 气象, 2005, 31, (10): 12–15. |

| [37] | 梁海河, 徐宝祥, 刘黎平, 等. 双偏振天气雷达同时收发模式的一种改进方法. 大气科学, 2006, 30, (4): 635–644. |

| [38] | Liu Liping, Zhang Pengfei, Xu Qin, et al. A model for retrieval of dual linear polarization radar fields from model simulation outputs. Adv Atmos Sci, 2005, 22, (5): 711–719. DOI:10.1007/BF02918714 |

| [39] | 丁青兰, 刘黎平, 徐宝祥. 双线偏振多普勒雷达测量精度的理论分析. 应用气象学报, 2003, 14, (1): 30–38. |

| [40] | 曹俊武, 刘黎平, 葛润生. 模糊逻辑法在双线偏振雷达识别降水粒子相态中的研究. 大气科学, 2005, 29, (5): 827–836. |

| [41] | 曹俊武, 刘黎平, 陈晓辉, 等. 3836C波段双线偏振多普勒雷达及其在一次降水过程中的应用研究. 应用气象学报, 2006, 17, (2): 192–200. |

| [42] | 曹俊武, 刘黎平. 双线偏振雷达识别冰雹区的方法分析研究. 气象, 2006, 32, (6): 13–19. |

| [43] | 王建林, 刘黎平, 曹俊武. 双线偏振多普勒雷达估算降水方法的比较研究. 气象, 2005, 31, (8): 25–30. |

| [44] | 莫月琴, 刘黎平, 徐宝祥. 双多基地多普勒天气雷达探测能力分析. 气象学报, 2005, 63, (6): 994–1005. |

| [45] | 刘黎平, 莫月琴, 沙雪松, 等. C波段双多基地多普勒雷达资料处理和三维变分风场反演方法研究. 大气科学, 2005, 29, (6): 986–996. |

| [46] | 何平. 相控阵风廓线雷达. 北京: 气象出版社, 2006. |

| [47] | 阮征, 葛润生, 吴志根. 风廓线仪探测降水云体结构方法的研究. 应用气象学报, 2002, 13, (3): 330–338. |

2006, 17 (6): 682-689

2006, 17 (6): 682-689