热带气旋 (或台风) 是急性自然灾害中对人类伤害最为猛烈的灾种之一, 其强风在陆上可以拔树倒屋, 在海上大风巨浪可以把万吨巨轮抛来抛去, 玩弄于股掌之中, 或将其拦腰折断。台风的暴雨之灾往往超过其强风。台风暴雨可使江河泛滥, 水库崩溃, 瘟疫蔓延, 死伤无数。更为严重的灾害往往是台风暴潮, 台风暴潮可以摧毁海堤, 冲进内陆, 淹没岛屿, 生灵涂炭。孟加拉湾1970年11月一次热带气旋暴潮瞬息之间夺去了30万人的生命。正确预报台风是我们的重任之一。

台风运动的研究, 从把台风当作“点涡”发展到如今的“体涡”, 经历了半个多世纪的漫长岁月, 这也折射出大气科学发展的历程。20世纪中后期, 台风周围或内部观测资料稀少, 对台风的构造及其对环境流场的反馈知之甚少, 无奈把镶嵌在大尺度环境流场中的台风涡旋近似当质点处理, 无法研究台风内部结构, 将其当“黑箱”看待。它的运动完全由大尺度环境基本气流决定。在这一时期, 无论具有“随机论”特征的数理统计预报, 或是具有“确定论”特征的动力模式预报, 都无法克服“黑箱”带来的沉重包袱。

人造卫星是一个伟大的发明, 它可能是根本解决“黑箱”问题的途径。多方专家经过半个世纪的努力和发展, 使卫星资料的反演技术越来越成熟, 卫星资料数字化的可靠性越来越高。使卫星气象逐步脱离了“看图识字”的阶段。如今通过QuikSCAT资料能获取台风所在海面的详细风场分布。SSM/I和AMSU等微波遥感资料 (remotely sensed data) 则能揭示出台风中低空的详细结构。“黑箱”正在逐渐打开, 卫星资料和雷达反射率 (reflectivity) 资料的反演技术和资料同化 (assimilation) 技术的发展, 能构造出优质的初始场, 与先进的数值模式结合, 使台风的研究和预报技术打开了一个崭新的局面。这是探测技术、资料同化、计算能力发展和先进数值模式设计发展并相互结合的结果。中国气象科学研究院 (以下简称“气科院”) 和上海台风研究所 (以下简称“台风所”) 等单位的台风研究经历了这一过程。

台风路径预报比台风强度和台风风雨分布的预报遥遥领先。当“黑箱”被逐渐打开后, 发现台风内部机理非常复杂。台风内部的结构和结构变化以及台风产生的风雨与很多因素有关。例如低空的水汽通量、冷空气作用和变性过程 (ET process)、地形辐合作用、台风内部中小尺度系统的成长 (growth) 以及边界层能量传输 (transfer) 等。对上述物理过程的机理认识 (physical understanding) 不足, 就难以设计出比较完美的强度变化和风雨分布预报方法和模式。

把地球和自然界作为实验室, 对实际台风展开试验, 取得数据进行分析和理论研究, 以增进对台风机理的认识。这就是台风外场科学试验的目标。从20世纪80年代初以来, 气科院参与或主持完成过一系列的台风外场科学和业务试验, 获取了台风外场活动的数据, 研究并发现台风活动变化的某些特点, 对进一步提高台风研究和预报能力起了积极作用。

1 热带气旋运动的研究广阔洋面上的台风运动主要受到大尺度基本气流的引导 (environmental steering), 台风的涡旋环流虽然对大尺度基本气流有反馈作用, 但是这种作用通常只在弱引导环境中方能显示出来。因此, 在“黑箱”时期只能单纯用引导气流来预报台风的运动。

·一层正压模式 气科院在20世纪50年代后期用一层正压模式作形势预报和台风路径预报。当时研制和发展数值模式的有廖洞贤、杜行远、丑纪范、周紫东、曹泰生等。他们用研制的模式亲自上机制作形势预报, 并拿预报结果到中央气象台参加会商讨论。

·两层订正引导 董克勤等[1]详细深入研究了最佳引导气流之所在。经过大量试验, 发现用500 hPa和850 hPa两层的单纯引导气流和订正引导气流的结合与台风未来移动有最佳联系。于是, 早在20世纪70年代初, 在正压模式的形势预报基础上, 结合预报员的经验, 设计出了一个两层订正引导台风路径的短期预报方案。该方案用客观计算引导气流与预报员经验判断相结合, 作台风路径的48 h预报, 取得了较好的效果, 深受预报员欢迎。这个方法的实际预报结果, 与当时其他8种客观预报方法 (台风所的统计动力方法———吴中海, PC法———徐一鸣; 浙江、江苏的逐步回归方法———金一鸣、钟元、郑和文; 福建、广东、广西的统计方法; 中央气象台的相似法———张驯良, 秦慰尊; 辽宁的正压动力模式———王达文等) 一起通过气象通信线路发报, 供预报员参考。在20世纪70年代中后期, 就有如此多的客观预报包括数值模式 (正压) 预报的结果在气象通信线路上发报, 实属创新之举。

气科院用天电探测结果来分析台风运动, 结果表明, 台风具有向天电活跃区移动的趋势。并把实际台风的预报结果送交中央气象台商室讨论参考。

·全国台风科研协作计划 从1972年开始, 成立了全国台风科研协作组织。气科院积极参加了这一研究计划。该组织对20世纪70, 80年代全国台风研究起了重要的推动作用。当年研究大尺度环流调整、引导层和引导气流、多类数理统计客观预报方法、台风数值预报方法的除气科院外、还有台风所的束家鑫、王志烈、朱永褆、费亮、吴中海、栾宝储、徐一鸣、薛中元, 浙江省气象局的祝启桓、钮学新、金一鸣, 广东省气象局的贺忠、韦有暹、王康玲、肖凯书、何夏江, 福建省气象局的陈瑞闪, 江苏省气象局的周增奎、郑和文、唐章敏, 广西壮族自治区气象局的吕兆驩、吴兴国, 辽宁省气象局的王达文, 南京大学的金汉良、倪允琪、中国科学院大气物理研究所的王作述等。

尤其值得一提的是台风科研协作组织决定对台风资料进行系统整编, 出版台风年鉴 (Typhoon Year Book)。这样, 从1949年以后直至今天的台风资料, 得到了系统完整的整编出版, 这也是研究台风运动的基础。范永祥、陈德全、冯泾贤对此作了系统的贡献。

·TOPEX计划 1980年中国提议, 亚太经社理事会/世界气象组织ESCAP/WMO台风委员会决定, 台风委员会成员通力合作, 在西北太平洋及南中国海海域实施台风业务试验 (Typhoon Operational Experiment, TOPEX)。该试验于1981年实施, 1983年结束。台风委员会当时有8个成员参加, 当时的成员有中国、中国香港、日本、马来西亚、菲律宾、韩国、泰国、越南。试验指挥中心设在东京区域专业气象中心 (RSMC) 和台风中心 (Tokyo Typhoon Center)。试验目标为提高台风的预报和警报能力, 改进情报分发 (disseminate) 和交换等措施, 以使公众能对警报作出有效响应, 采取必要措施。气科院和广东省气象局当时派出台风专家董克勤和肖凯书到东京试验指挥中心参与试验指挥工作, 包括目标台风 (targeted typhoon) 的选择、路径预报、组织国际会商、信息传递交换等。

1981年为预试验, 选取目标台风为8111号台风Roy, 我国自行选取两个台风为国内试验, 即8107号台风Maury和8116号台风Clara。1982年和1983年为正式试验, 每年各选了4个台风投入试验, 即8211号台风Cecil, 8212号台风Dot, 8213号台风Ellis, 8217号台风Arving, 8305号台风Abby, 8309号台风Ellen, 8310号台风Forrest和8311号台风Geogia。

TOPEX计划的实施, 加强了受台风袭击较严重的西北太平洋沿岸诸国和地区台风的联防和合作, 并对我国台风客观预报方法的迅速发展和这一时期全国台风科研协作研究的加强起了显著的推动作用。

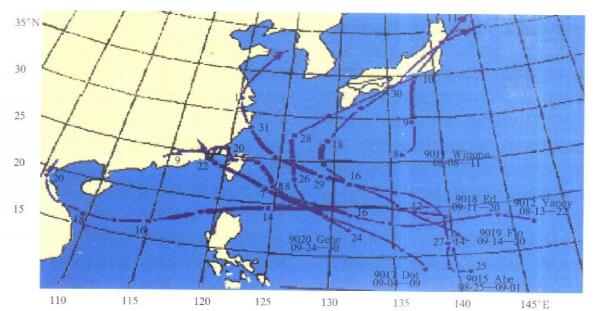

·SPECTRUM-90计划 TOPEX计划实施后7年, ESCAP/WMO台风委员会决定在1990年实施一个新的有关台风转向和异常运动的外场科学试验 (Special Experiment Concerning Typhoon Recurvature and Unusual Motion), 代号为SPECTRUM-90。这个科学计划与当时美国在西北太平洋实施的外场试验Tropical Cyclone Motion (代号为TCM-90) 以及前苏联在同一海域用4艘巡航舰观测台风经过前后海洋参数变化的试验 (代号为Typhoon-90) 相结合, 合作内容包括资料共享、技术交流等。SPECTRUM-90试验海域为15°~30° N, 120°~140° E之间的一块棱形区域 (图 1), 对目标台风用船舶、飞机、浮标、探空、风廓线仪 (wind profiler)、雷达、卫星等同时进行探测。该试验选取的目标台风共7个, 即Winona (9011), Yancy (9012), Abe (9015), Dot (9017), Ed (9018), Flo (9019), Gene (9020)。这7个目标台风中转向台风4个 (Winona, Abe, Flo, Gene), 西行台风3个 (Yancy, Dot, Ed)。目标台风与另一个台风组成双台风的有3对 (Yancy-Zola (9014), AbeBacky (9016), Ed-Flo), 受我国台湾地形影响的有两个 (Yancy, Dot)。Yancy集路径摆动 (meandering)、突然北翘、突然西折、地形影响、打转运动 (looping) 于一身, 是一个很有研究价值的异常台风。

|

|

| 图 1. SPECTRUM-90目标试验台风路径图 (粗实线为加密观测 (IOP) 的时段) | |

气科院主持了SPECTRUM-90国内的研究工作, 参加单位有南京气象学院、台风所、北京大学、广东热带海洋气象研究所等。有关研究结果[2]表明, 台风内部的热力不对称结构在弱的引导环境中对台风运动有影响, 台风中心有向热力不稳定区移动的趋势。地形影响最显著的现象是在台湾海峡, 有时会生成台风诱生低压 (induced low), 这种诱生低压的产生与我国台湾岛屿、海峡地形的作用有关。数值试验的结果表明[3], 诱生低压的形成与台风从东岸靠近岛屿在背风侧 (lee side) 的降压作用有关。诱生低压的强度与台湾岛中央山脉的高度有密切关系, 另外也与台湾海峡的宽度和台风的强度有关。很弱或很强的热带气旋均不利于诱生低压的形成, 模式台风强度取960 hPa左右较为适宜。另外的研究表明[4], 当台风运动自东向西靠近台湾岛屿时往往产生右偏现象, 这和岛屿地形作用有关。数值试验和观测事实均显示出一致的结果。目标试验台风Dot的诱生中心和Yancy的右偏路径均由台湾地形作用形成。另一项研究结果[5]表明, 台风移向突变往往由引导气流突变造成, 但在弱引导气流环境中, 台风运动突变与台风环流内部的不对称风场等动力结构对环境的反馈有关。3个目标转向台风 (Abe, Flo, Gene) 的数值试验和观测结果表明, 台风环流内部强风速带出现在东北象限时, 台风往往保持向西和西北方向移动趋势, 不致转向。当该强风速带移到台风西南象限时, 这往往是台风转向运动的强信号 (strong signal)。与之有关的研究表明[6], β效应使台风东西方向不对称加大, 涡度平流使这种不对称结构均匀化, 两者具有相反的作用。东西方向风速结构的不对称度越大, 向西的运动分量也越大。这一结果在实际预报中有实用价值。

·“八五”攻关计划 SPECTRUM-90取得的台风详细资料在此后不久实施的“八五”攻关项目85-906(李泽椿主持) 中第七课题 (85-906-07) “台风科学业务试验和天气动力学理论研究”中得到充分应用。气科院主持的这一课题对台风运动、结构和强度以及台风登陆后暴雨突变等进行了广泛的研究。

这一计划对热带气旋运动突变的研究得到一系列结果, 并提出了影响台风运动的主要物理因子, 包括大尺度基本流场、台风周围天气尺度环流系统、靠近台风环流的中尺度强对流系统、β效应、台风内部的热力和动力非对称结构以及下垫面 (包括地形和海温) 影响等。

台风周围大尺度环境基本气流对台风运动具有主要作用。台风运动方向和移速的突变大多与大尺度环流系统 (副热带高压、热带辐合带 (ITCZ)、赤道缓冲带 (buffer belt) 等) 的调整、进退和强衰密切相关。尤其值得注意的是, 台风突然转向往往发生在副热带高压退缩、热带辐合带断裂、赤道缓冲带突然增强的时期, 而这一低纬海域或地区资料异常稀少, 这种环流形势的突然变动往往不易及时被察觉。研究结果[7]表明, 西北太平洋副热带高压脊的进退与我国青藏高原的流型转变有关, 从而影响台风的运动趋势。

台风周围天气尺度系统 (如双台风、高空冷涡、东风波、西风槽或冷锋等) 对台风运动也有重要的作用。这种作用会产生台风运动的突然西折、突然北翘、打转和摆动运动, 这类异常运动将使台风预报准确率急剧下降。

台风附近的中小尺度环流系统也会明显影响台风的运动。研究结果表明, 当中尺度系统位于台风环流东北象限时, 会引起台风的摆动运动, 并使路径西折; 位于台风环流西北或西南象限时, 使台风路径偏东。

85-906项目中中国气象科学研究院所主持的课题还开展了代号为CATEX (China Abnormal Typhoon Experiment) 的外场科学试验 (范永祥主持) [8]。目标试验台风共8个, 即Koryn (9302), Tasha (9309), Abe (9315), Tim (9406), Caitin (9413), Doug (9414), Ellie (9415) 和Fred (9417), 后选目标台风两个, 即Polly (9216) 及Dot (9318)。在所选台风中, 摆动路径的2个, 突然北翘的3个, 突然西折的2个, 打转的1个, 受地形影响的4个, 特大暴雨的4个, 突然加强的4个。所选台风具有明显的异常特征, 有的造成上千人死亡大灾。这些目标台风具有较高的研究价值。

郑庆林[9]在85-906-07课题研究中发展的有限区台风模式, 不仅可作台风路径预报, 并具有作登陆台风暴雨预报的能力。他把研制的模式投入业务应用, 并每次都将台风暴雨的预报结果送到会商室参加会商讨论。

中国气象科学研究院主持的85-906攻关项目的其他课题 (秦曾灏、郭肖容、王诗文), 还进一步发展了台风的数理统计客观预报技术和有限区域数值预报方法。国家气象中心的[10] MTTP模式是单向双重嵌套, 台风的粗细网格分辨率分别为1.875°和0.9375°, 垂直方向为15σ层。上海区域气象中心 (殷鹤宝) 的台风模式为ETCM, 水平方向为单向移动套网格, 细网格随台风移动、分辨率分别为150 km和50 km, 垂直方向为10σ层。广州区域气象中心的STCM模式也是单向双重套网格, 分辨率分别为333 km和111 km, 10σ层。这3个模式分别对西北太平洋以及华东、华南相关有限海域的台风路径作出实时业务预报。与此同时, 统计预报、统计动力相结合的预报以及集成预报也在试验和应用中。

· GRAPES计划 中国气象科学研究院主持发展的新一代业务数值预报系统 (薛纪善、陈德辉主持), 代号为GRAPES (Global/Regional Assimilation PrEdiction System), 从2001年实施。该系统含全球模式和全球资料同化系统, 全球模式采用ECMWF的T213L31谱模式, 水平格距60 km, 垂直31层; 同化系统采用最优插值法 (OI)。该系统的热带模式采用上文提到的MTTP来做台风路径预报, 水平分辨率为50 km, 垂直16层, 覆盖了整个南海和西北太平洋。初始场不用资料同化而采用Bogussing技术。GRAPES的全球集合预报系统 (ensemble system) 用T106L19模式并用Singular Vector方法生成初值扰动。目前已在业务上应用的GRAPES系统, 既有3维或4维变分同化 (3DVAR, 4DVAR), 又有区域中尺度数值预报和全球中期天气预报系统。

GRAPES的设计[11]考虑到了较长的预报时效、较正确和精细的预报。在该模式系统中引入了当前大气科学的新技术和并行计算等, 并扩展到了业务应用领域。GRAPES的中尺度业务预报始于2004年汛期, 每天做一次。2005年汛期又提高了它的档次, 水平格距缩小为30 km, 垂直方向增加为33层, 对暴雨和台风的预报发挥了积极作用。

上海台风所在GRAPES基础上发展了台风业务预报模式 (GRAPES-TCM), 该模式区域为0°~50° N, 90°~170° E, 水平分辨率为0.25°×0.25°, 格点数321×201, 垂直31层, 顶高35000 m, 初值采用台风涡旋再定位技术。该区域模式作登陆台风暴雨预报 (QPF) 具有较好的参考价值。

GRAPES系统也是一个合作攻关的结果, 尤其是国家卫星气象中心许健民等[12]开发出了卫星云导风资料, 同化到GRAPES系统中去, 使初值场质量有了提高, 使GRAPES有更好的应用前景。

2 热带气旋的发生和强度变化我国气象学家李宪之[13]早年提出, 北半球台风形成与南半球冷空气爆发有关。气科院对台风发生问题也作了研究, 李曾中[14]对1981年台风形成发展与赤道西风的关系作了分析, 他发现该年6—8月12个编号台风都发生在低纬西风指数的高值阶段, 绝大多数台风都与赤道西风急流向东扩展有关。他从另一个角度证实了李宪之论点的合理性。董克勤和张婉佩分析了11个台风形成的过程发现, 在台风生成之前, 辐合带存在着中低空急流及其伴随的气旋性切变。另外, 刘辉等[15]对冷空气对台风形成影响的研究指出, 台风在扰动阶段在外区存在温度梯度将有利于扰动的发展, 如内区存在温度梯度, 则不利于扰动的进一步发展。张婉佩[16]对西北太平洋南海发展与不发展的热带扰动作了对比研究, 指出发展性扰动其暖湿中心和低空急流同时产生, 低空切变辐合正涡度及上空辐散负涡度与暖中心配合。不发展扰动上述条件并不匹配, 热力和动力参数发展性扰动比不发展扰动相差2~3倍。

徐祥德等研究了台风与中纬度冷锋的相互作用[17], 较弱和适当的冷空气有利于台风加强, 如过强冷空气的侵入则会使台风填塞消亡, 认为冷空气的临界值 (criterion) 对估计发展和填塞很重要。但因这与台风的强度有关, 虽然经多方努力, 目前这一变性临界值还有待进一步寻找。这一临界值对变性预报极为重要。

发生发展问题国内其他专家也作过大量研究。例如钮学新[18]的研究指出, 在热带气旋发生发展过程中, 起主要作用的波动是不稳定状态下的惯性重力波。此外, 雷小途[19]对台风与中纬度环流系统相互作用的研究表明, 这种作用往往使台风向温带气旋过渡, 即台风的变性。这种变性过程会使原来的台风环流加强并引起剧烈天气。

美国Dvorak曾对台风强度的确定作了系统深入研究, 我国在陶诗言领导下, 丁一汇、方宗义、范惠君等用卫星云图来确定台风强度也做了突出的工作, 设计出定强方法, 并在中央气象台业务中应用, 在TOPEX期间, 陈善敏[20]对1983年的4个目标试验台风用云图对其作了定强试验, 结果表明用卫星云图确定台风强度的方法是有效的, 他还对目标试验台风中的双眼结构和强度变化作了分析。

3 热带气旋登陆研究登陆台风过去只研究一个登陆地点, 也就是台风路径与海岸线的交点。随着探测技术的发展, 尤其是遥感资料的应用, 可揭示登陆台风的结构, 这样才使得一个崭新的领域被展示出来, 那就是热带气旋登陆研究。

登陆热带气旋包括登到陆上的热带气旋和近海热带气旋, 其研究内容包括:近海台风的路径偏折、结构和强度变化, 登陆台风的维持机制和衰亡过程, 登陆台风的变性过程, 台风陆地路径, 登陆台风的入海再生, 登陆台风引起的风雨和暴潮, 全球变暖对登陆台风活动的影响等。

· CLATEX计划 气科院和海洋环境预报中心组织实施的登陆台风外场科学试验 (China Landfalling Typhoon Experiment), 代号为CLATEX。主要科学目标 (science objectives) 是研究登陆台风在沿海地区和内陆的突变, 这种突变往往会引起预报失误。

CLATEX在广东阳江市海陵岛布设并于2002年7, 8月实施, 确定了48 h和24 h的监视海区和选取目标台风的标准 (criterion) 以及加强观测计划 (inten-sive observation program) 的指令等。外场试验采用了先进的仪器设备, 如阳江Doppler雷达、风廓线仪 (wind profiler)、超声风速仪、光学雨量计 (optical rain gauge)、无线电测风、自动站、卫星观测、铁塔梯度观测和常规地面观测等。

7—8月登陆海陵岛临近地区的台风概率很高, 果然0214号台风黄蜂 (Vongfong) 在南海被选定为目标试验台风, 并于海陵岛以西近达100 km处登陆。黄蜂是我国实施了边界层观测试验的第一个台风。另外对3个台风 (Ramasun (0205), Kammuri (0212) 和Hagupit (0218)) 进行了遥感和常规加密观测试验。这次试验取得了一些有价值的结果: ①黄蜂在登陆前数小时, 风廓线仪测得在黄蜂中低层垂直速度竟高达2 m/s, 登陆后逐渐减弱。②黄蜂登陆前风速分布出现了明显不对称, 强风出现在登陆点右侧。强南风与地形在登陆点东侧形成了地形辐合。强风在登陆前数小时出现, 在外场10 m铁塔测得阵风极值超过40 m/s。黄蜂刚登陆时, 风廓线仪测得在1500~2000 m高度上平均风速极值达28 m/s, 但很快在100 m处降为18 m/s。对黄蜂观测所得不同来源的资料 (TRMM, TBB, Doppler雷达、风廓线) 进行了同化[21], 并用同化资料分析了黄蜂的不对称风、云和热力结构。③光学雨量计的结果显示, 黄蜂登陆前在海陵岛1 h雨量高达100 mm, 但登陆后急剧减小。雨量资料还显示黄蜂在登陆前出现活跃的中尺度对流系统活动。④最有意思的现象是风廓线仪信噪比资料显示黄蜂在登陆前湍流竟发展高达5 km, 但登陆后数小时很快就回落到1500~1000 m。黄蜂动量通量在登陆前几小时达到最大, 登陆后很快减弱, 这与湍流发展过程一致。另外, 黄蜂登陆前后有近海加强的现象, 登陆前超声风速 (温度) 仪只测得少量的显热通量, 但有较强的潜热通量。这种潜热通量与黄蜂的近海加强可能存在一定联系。

·登陆台风的突变 台风登陆前后是其结构变化最为剧烈的阶段, 结构突变会引起强度、路径和风雨的突变。近海台风突然加强往往与水汽通量增强有关。曾静[22]的数值试验表明, 对一个台风截断水汽输送, 24 h后其环流消退为波动。胡春梅等[23]对6个近海加强台风和6个减弱台风资料的合成分析 (composite analysis) 显示, 6个近海加强台风低空存在明显的水汽输送通道和较大水汽通量, 6个近海减弱台风不存在这样的水汽通道和水汽通量。李英等[24]对台风Bilis (0010) 的数值试验表明, 切断水汽输送通道, 登陆台风就很快减弱。端义宏[25]研究表明, 海面之下海温层结对海面台风的减弱有重要作用。沿海地区具有较大的海温垂直梯度层结的海面有利于台风在这一海面上的减弱。

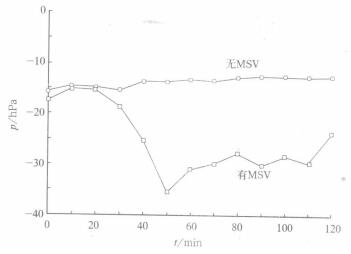

近海热带气旋突然加强的另一种方式是热带气旋与另一个中尺度小涡 (MSV) 的合并。Chen等[26]用一个准地转正压模式研究热带气旋与MSV合并过程。结果显示, 合并以后台风中心气压急剧下降, 台风加强。对于无合并过程, 气压是缓慢上升的 (图 2)。

|

|

| 图 2. 台风与中尺度小涡 (MSV) 合并使台风中心气压下降 | |

边界层 (PBL) 潜热的垂直输送也有利于近海热带气旋的加强。闫敬华等[27]的研究表明, 潜热输送是热带气旋加强的重要原因, 目标试验台风黄蜂的沿海加强正是与大量潜热输送有一定关系。有的登陆台风与高空强辐散场耦合, 这也会引起近海台风的加强。强辐散场或高空流出气流会激发地面的辐合和垂直运动, 这对维持高空暖心结构有利。

登陆热带气旋研究的另一个问题是其在陆地上的维持机制。有的登陆台风触地即消, 有的登陆台风残涡 (remnant) 可在陆地上维持3~5 d不消。李英[28]系列性研究结果表明, 登陆台风残涡如在陆上重新获得能量, 将可维持较长时间。能量形态有正压和斜压两类。如有低空水汽水平输入或潜热垂直输入, 这样的能量有利于残涡的维持。低空的水汽通道或残涡移到湖面水体之上将有利于其获得正压形态的能量而使其维持。如残涡与中纬度西风槽相互作用, 一定的冷空气扩散到残涡外围, 这将有利于残涡获得斜压能量而“复苏”(revival), 甚至再度增强。冷空气的这一作用会使残涡出现变性过程而加强, 并会再次带来更强的暴雨。

另外, 李曾中[29]对海南岛登陆台风进行了研究, 结果表明:台风穿过海南岛, 强度平均减弱24%左右。登陆海南岛台风路径在登陆前后均有一次偏折。对于在弱引导环境下的近海台风, 研究表明[30], 台风有朝向探空资料不稳定层结的地区或海岸移动的趋势。

·台风暴雨的研究 台风暴雨是登陆台风研究中的重点, 中国最大的暴雨是由台风造成的。气科院国家973项目“我国南方致洪暴雨监测与预测的理论和方法研究”(张人禾、倪允琪主持) 也对台风暴雨进行研究。这项计划目前正在实施当中。它对台风暴雨的机理认识和业务预报技术的提高起到推动作用。

台风暴雨可以分为6块, 即A:台风眼壁暴雨; B:台风螺旋雨带或外围降雨; C:台风倒槽降雨; D:台风内切变线暴雨; E:台前飑线雨 (有时出现); F:遥远降雨 (出现在西风槽前或地形辐合区)。台风暴雨的强弱和分布并不完全取决于台风强度, 还和其他因子有密切关系。水汽输送是一个基本条件。对0010号台风Bilis的数值试验结果表明[24], 当切断Bilis台风的水汽输送, 不仅强度减弱, 而且暴雨也显著减弱。国内很多报告和总结表明, 另一个引起台风暴雨加剧的因子是冷空气作用, 台风变性过程中在残涡内会发生一系列的中小尺度系统。这是加剧台风暴雨的直接原因。

登陆台风与中纬度槽的相互作用过程中, 槽后冷空气扩散增加台风残涡的位势不稳定, 残涡获得斜压能量而增强暴雨。另一方面, 登陆台风外围环流把低层水汽输送到槽前而加强了槽前暴雨。朱洪岩等[31]的数值试验结果表明, 中纬度槽前的这块远距离降雨的强弱不仅与该槽的强度有关, 更与登陆台风的强弱和登陆位置有关。

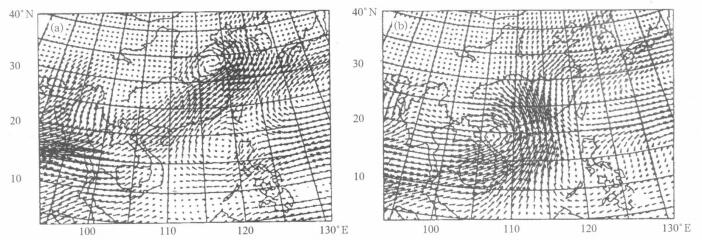

台风与中纬度环流的相互作用不仅表现在与中纬度槽的相互作用, 也常会与低空冷锋相互作用, 尤其是与梅雨锋的相互作用。研究表明, 梅雨锋维持时期, 西北太平洋和南海很少有台风活动, 如一旦出现台风并移向华南沿海或登陆 (趋近梅雨锋), 这是梅雨要减弱、中止或结束的强信号。Cheng等[32]研究了1991年江淮特大梅雨锋暴雨与台风Zeke的相互作用。持续了50多天的江淮梅雨结束在Zeke登陆海南岛的一天 (7月13日), 数值研究结果表明, 经南海北部趋近梅雨锋的台风夺取了输向梅雨锋的水汽 (图 3), 这可能是导致梅雨结束的根本原因。另外, Zeke的靠近还出现了其他一系列的变化:原来梅雨锋低空的强涡度场、上空的强辐散场都转移到Zeke的系统中来, 梅雨锋上的动力、热力结构遭到了彻底破坏。另外, 副热带高压北抬。这些由Zeke引起的系列性变化导致了梅雨的结束。

|

|

| 图 3. 台风Zeke影响前后850 hPa的水汽矢量场 (a) 1991年7月6日, (b) 1991年7月13日 | |

山脉地形对台风暴雨有重要影响, 向风坡 (windward) 地形辐合抬升将会增强台风暴雨。在台风环流背景下, 一定的地形会形成小涡环流或中尺度强对流系统, 这将更有利于台风暴雨的加强。段丽等[33]研究了0114号热带风暴Fitow在海南岛造成的特大暴雨。数值试验结果表明, Fitow环流与五指山脉的作用在Fitow西南方、五指山的西北侧形成了一个中尺度小涡, 这个小涡的结构深厚, 并与高空强辐散耦合, 这种地形作用造成了海南岛暴雨中心3 d总量824.3 mm和12 h雨量408 mm的特大暴雨。

地形对暴雨的作用也引起了国内外学者的关注。台风Meari于2004年9月29日08:30(日本标准时) 在日本九洲 (Kyushu) 登陆, 相距登陆点以东500多公里的kii半岛山区有一块最大降雨中心。Murata[34]的数值试验中把山区地形移去后, 这块最大降水中心就消失了。

地形作用会引起登陆台风暴雨的不对称分布, 即登陆点右侧向岸风会造成比左侧离岸风更强, 范围更大的暴雨。梁旭东等[35]研究指出, 左侧离岸北风会造成较强的位势不稳定, 引起左侧大暴雨。

中尺度强对流系统是造成台风特大暴雨的直接原因, 统计和观测研究表明, 台风中的中小尺度系统往往生成于台风的前方或右前部, 如飑线和龙卷等。另外, 山区地形作用、冷空气扩散和登陆台风残涡本身的相互作用往往是在残涡内生长中小尺度系统和台风大暴雨的背景。中尺度系统或云团与残涡的合并同样是产生大暴雨的有利条件。

任振球[36]从不同的视角来看台风暴雨诱发的成因, 长期研究了天体引潮力对台风特大暴雨的作用, 结果表明, 不论台风登陆当天或登陆后期, 在遇到有利天文条件的当天, 均有可能出现过程最大降雨。

随着探测技术的发展, 遥感资料在台风暴雨的估测上起着越来越大的作用。热带测雨卫星 (TRMM) 上安装的测雨雷达与可见光/红外扫描仪以及微波成像仪提供了功能很强的雨云观测, 能初步提供降雨面积和强度数据。Cheng[37]对19个登陆台风降雨用雷达和热带测雨卫星上的PR两类回波作了对比分析, 在降雨强度的观测上比较一致并有较好的相关性。上海台风所用TBB遥感资料与地面自动站结合可以估测1 h的雨量, 也可得出面积雨量和时段雨量的估测。游然等[38]用FY-2C卫星的遥感资料也同样发展了对降雨的估测技术。SSM/I和AMSU微波资料对登陆台风潜在的最大降雨可作出估计。

地基的Doppler雷达被广泛地用来估测台风降雨强度和分布, 通过一定的相关性分析和算法, 用雷达反射率来反演出雨强和分布。实际做法往往是上述遥感资料与自动站或地面站的观测资料相结合对登陆台风降雨作出估计。

万齐林[39]发展了对雷达反射率资料的同化技术, 来提高数值预报初值场的质量。上述定量降雨估测 (Quantitative Precipitation Estimation, QPE) 是目前正在发展中的技术, 还存在一定的不确定性, 但对雨量数值预报是有帮助的。

登陆台风定量降雨预报 (Quantitative Precipitation Forecast, QPF) 目前已在很多预报中心实施。主流方法为有限区域中尺度数值模式。上海台风所有两个模式在做台风降雨预报。其一为前文提及的GRAPES-TCM, 另一模式为STI-TCM, 模式范围为10°~50° N, 90°~140° E, 115×115格点, 水平分辨率45 km, 垂直23σ层。这两种模式所作台风降雨预报均有较好的参考价值。日本的非静力中尺度模式 (MSM) 用来做短时降雨预报 (VSRF) [40]。前3 h的预报用最新观测外推, 后3 h用外推和模式结合, 以后的预报给模式预报加权, 直到由模式预报决定。国家气象中心发展了统计动力相结合的MOS方案[41], 来做全国范围和台风降雨预报, 预报时效长达36 h和60 h。统计预报和相似预报同样可用来做QPF。

半个世纪以来, 台风的研究和业务预报技术有了很大发展, 预报准确率也有提高, 但提高得不快。这点提高是可贵的, 这是几代人努力的结果。但也说明, 为提高台风预报的正确率, 后来人肩负着更为艰巨的重任。

4 小结半个世纪以来, 中国气象科学研究院在台风运动、发生发展、强度变化、台风暴雨、台风突变以及气候变化对台风发生的影响等方面作了系统研究, 并主持和参与完成了一系列的热带气旋科学及业务试验, 取得试验数据, 开展理论研究, 设计预报方法, 供业务应用。

台风数值预报经历了50年的漫长岁月, 从一层正压模式到高分辨率含台风全球谱模式的GRAPES数值预报系统, 经过了半世纪的努力和发展。台风数值预报不仅作台风路径预报还作台风暴雨预报。气科院将研究与实际相结合, 并将研制的预报方法应用于实际业务预报中。气科院在台风研究中取得的一系列成果, 是在全国有关单位的攻关协作下完成的。这样的协作在今后的科研道路上还将加强和发展。

致谢 本文是在Costa Rica IWTC-VI紧张的会余时间完成的, 李英、冀春晓、雷小途、彭涛涌帮助做了大量辅助工作。特此致谢!| [1] | 董克勤, 李曾中, 张婉佩, 等. 两层订正引导台风预报方案的初步应用. 气象科技资料, 1976, (8): 19–21. |

| [2] | 徐祥德, 陈联寿. TCM-90现场科学试验台风Flo"β陀螺""通风流"非对称动力结构特征. 气象学报, 1998, 54, (4): 536–543. |

| [3] | Meng Zhiyong, Nagata Masashi, Chen Lianshou. A numerical study on the formation and development of island-induced cyclone and its impact on typhoon structure change and motion. Acta Meteorologica Sinica, 1996, 10, (4): 430–443. |

| [4] | Luo Zhexian, Chen Lianshou. Effect of the orography of Taiwan Island on typhoon tracks. Chinese Journal of Atmospheric Sciences, 1995, 19, (4): 390–396. |

| [5] | Chen Lianshou, Luo Zhexian. Some relations between asymmetric structure and motion of typhoons. Acta Meteorologica Sinica, 1995, 9, (4): 412–419. |

| [6] | Chen Lianshou, Luo Zhexian. Numerical study on function affecting tropical cyclone structure and motion. Acta Meteorologica Sinica, 1998, 12, (4): 504–512. |

| [7] | 徐晶, 陈联寿. 青藏高原高空流型对面北太平洋台风路径的影响的诊断分析. 应用气象学报, 1999, 10, (4): 410–420. |

| [8] | 范永祥.台风现场科学业务试验综述∥台风科学、业务试验和天气动力学理论研究 (一).北京:气象出版社, 1996: 1-113. |

| [9] | 郑庆林. 北半球七层谱模式 (三) 及其五天数值预报试验结果. 气象科学研究院院刊, 1989, 4, (1): 1–12. |

| [10] | 王诗文. 国家气象中心台风数值模式的改进及其应用试验. 应用气象学报, 1999, 10, (3): 347–353. |

| [11] | 陈德辉, 薛纪善. 数值天气预报业务模式现状与展望. 气象学报, 2004, 62, (5): 623–633. |

| [12] | 许健民, 张其松, 王大昌, 等. 云迹风计算中的两个几何问题. 应用气象学报, 1997, 8, (1): 11–18. |

| [13] | 李宪之.减轻几种主要自然灾害的途径∥仇永炎.寒潮台风灾害———庆贺李宪之教授九十五华诞文集.北京:气象出版社, 2001: 1-661. |

| [14] | 李曾中.对1981年台风形成发展与赤道西风关系的初步分析∥1983年全国台风学术会议论文集.上海:科学技术出版社, 1986: 49-61. |

| [15] | 刘辉, 董克勤. 环境温度场对台风等扰动发展和移动的影响. 气象学报, 1987, 45, (2): 188–194. |

| [16] | 张婉佩.西北太平洋、南海热带扰动发展与不发展的对比分析∥1978年台风会议文集.上海:上海科技出版社, 1981: 240-245. |

| [17] | 徐祥德, 陈联寿, 解以扬, 等. 环境大尺度锋面系统与变性台风结构特征及其暴雨特征. 大气科学, 1998, 22, (5): 743–752. |

| [18] | 钮学新. 不稳定状态下惯性重力波对热带气旋发生发展和移动的作用. 海洋学报 (中文版), 1991, 49, (3): 325–332. |

| [19] | 雷小途. 热带气旋与中纬度环流系统的相互作用. 北京: 中国气象科学研究院, 2001. |

| [20] | 陈善敏.1983年TOPEX期间红外增强显示卫星云图使用方法及其误差检验∥上海台风研究所.台风业务试验研究文集.北京:气象出版社, 1986: 154-159. |

| [21] | 张胜军, 徐祥德, 吴庆梅, 等. "中国登陆台风外场科学试验"风廓线仪探测资料在四维同化中的初步应用研究. 应用气象学报, 2004, 15, (增刊): 101–109. |

| [22] | 曾静. 登陆台风衰减的数值模拟研究. 北京: 中国气象科学研究院, 1999. |

| [23] | 胡春梅, 端义宏, 余晖, 等. 华南地区热带气旋登陆前强度突变的大尺度环境诊断分析. 热带气象学报, 2005, 21, (4): 377–382. |

| [24] | 李英, 陈联寿, 徐祥德. 水汽输送对登陆台风维持机制的数值试验. 大气科学, 2005, 29, (1): 91–98. |

| [25] | 端义宏. 海洋及环境流场对热带气旋强度变化的影响研究. 南京: 南京大学, 2004. |

| [26] | Chen Lianshou, Luo Zhexian. Interaction of typhoon and mesoscale vortex. Adv Atmos Sci, 2004, 21, (4): 515–528. DOI:10.1007/BF02915719 |

| [27] | 闫敬华, 丁伟钰, 陈子通, 等. 热带气旋"黄蜂"动热力特征演变的模拟分析. 热带气象学报, 2003, 19, (增刊): 12–24. |

| [28] | 李英. 登陆台风维持与衰减的机制研究. 北京: 中国气象科学研究院, 2004. |

| [29] | 李曾中.对南海岛登陆台风的研究∥1978年台风会议文集.上海:上海科技出版社, 1981: 110-116. |

| [30] | Peng Taoyong, Joe Kwon H, Lee Woo-Jin, et al. A systematic approach to tropical cyclone track forcasting. Kybernetes, The International Journal of Systems & Cybernetics, 2005, 34, (5): 681–693. |

| [31] | 朱洪岩, 陈联寿, 徐祥德. 台风与中纬度相互作用及其暴雨特征的模拟研究. 大气科学, 2000, 24, (5): 669–675. |

| [32] | Cheng Zhaohui, Kang Di, Chen Lianshou, et al. Interaction between tropical cyclone and Meiyu front. Acta Meteorologica Sinica, 1998, 13, (1): 35–46. |

| [33] | 段丽, 陈联寿. 热带风暴"菲特" (0114) 特大暴雨的诊断研究. 大气科学, 2005, 29, (3): 343–353. |

| [34] | Murata.Observation and Forecasts of Rainfall Distribution.Workshop Topic Report Sixth WMO International Workshop on Tropical Cyclones (IWTC-VI), 36-42, San Jose, Coata Rica, 2006. |

| [35] | 梁旭东, 端义宏, 陈仲良. 登陆台风对流和非对称结构. 气象学报, 2002, 60, (增刊): 26–35. |

| [36] | 任振球. 引潮力共振对热带气旋突变的触发作用. 气象, 1998, 24, (9): 12–15. |

| [37] | Cheng Minghu. Observations and Forecasts of Rainfall Distribution. Workshop Topic Report Sixth WMO International Workshop on Tropical Cyclones (IWTC-VI), 36-42, San Jose, Costa Rica, 2006. |

| [38] | 游然, 许健民, 张文建. 用SSM/I微波遥感图像分析海上台风的螺旋云带. 气象学报, 2002, 60, (4): 477–485. |

| [39] | 万齐林, 薛纪善, 庄世宇. 多普勒雷达风场信息变分同化的试验方法. 气象学报, 2005, 63, (2): 129–145. |

| [40] | Tabito Hara. The Operational Non-hydrostatic Meso-scale for Quantitative Precipitation Forecast at JMA. The 2nd International Conference on QPF and Hydrology Proceedings, Boulder, CO, USA, 5—8 June 2006. |

| [41] | 刘还珠, 赵声蓉, 陆志善, 等. 国家气象中心气象要素的客观预报—MOS系统. 应用气象学报, 2004, 15, (2): 181–191. |

2006, 17 (6): 672-681

2006, 17 (6): 672-681