我国东部降水呈现出明显的地区和季节性差异, 陶诗言[1]指出:东部雨带位置表现出明显的三段式向北推进, 即在4—6月初的第一阶段, 降水主要发生在华南 (长江以南), 称为华南前汛期降水; 在夏季6月中旬到7月初的第二阶段, 降水发生在长江流域, 称为江淮梅雨; 在7月中旬到8月上旬的第三阶段, 降水发生在华北。东部降水这种进退对于我国东部的旱涝具有重要影响, 降水的多少常常引起当地大范围洪水或干旱, 对农业生产造成重大影响[2]。因此, 研究我国东部地区降水变化规律及其原因, 准确地预测降水变化趋势, 对于我国经济发展具有十分重要的意义。

研究表明, 我国东部的夏季降水呈现出明显的年代际异常。李跃凤等[3]比较了20世纪60年代与90年代我国降水的差异, 指出在60年代长江流域异常少雨, 而90年代降水明显偏多。周连童等[4]的研究也表明, 我国在1976年前后发生了一次明显的气候跃变, 1977—2000年夏季长江流域降水明显增加, 而华北地区和黄河流域夏季降水明显减少, 出现严重干旱。

关于我国东部夏季降水异常变化的原因是近几年大气科学研究关注的焦点。张顺利等[5]的研究表明, 冬、春季青藏高原积雪的日益增加可以导致“南涝北旱”的分布格局。赵平等[6-7]研究了青藏高原热源异常与东亚大气环流和降水的关系, 指出青藏高原热状况对长江流域降水有重要影响。张琼等[8]的研究指出:南亚高压强度变化与长江流域降水显著相关, 二者的年代际变化趋势非常一致。钱永甫等[9]指出, 南亚高压强度与夏季华北降水年代际变化有密切关系。陈隆勋等[10]认为, 南海夏季风异常是南涝北旱的主要原因。Yu等[11]则认为东亚地区对流层上部的降温可以造成副热带高压位置偏南, 东亚夏季风减弱, 从而导致我国东部“南涝北旱”现象。琚建华等[12]研究了北极涛动对夏季华北降水的影响。Nan等[13]研究了南半球大气环流与长江流域降水的关系。赵平等[14]对比了夏季东亚大陆中纬度和西太平洋副热带地区气压年际变化与长江流域降水异常的关系。李新周等[15]研究了我国北方干旱化年代际变化与大气环流的关系, 指出东亚夏季风减弱以及由此造成的水汽输送量减少是导致北方干旱化的主要原因。此外, 一些学者也从海洋和人类活动等方面探讨了东部降水异常的原因。杨修群等[16]研究了华北降水年代际变化与全球海洋年代际变化的关系。Zhao等[17]从观测资料和气候模拟角度研究了北太平洋边缘海的海冰异常对长江流域降水的影响。Menon等[18]的研究表明, 中国地区黑碳增加可以造成长江流域降水增加。这些研究都从不同角度探讨了影响我国东部降水的原因。

由于全球变暖, 加剧了全球水循环过程, 降水极端事件更加频繁[19], 因此在这样的背景下我国东部雨带如何变化是一个重要的研究课题。本文利用1960—1999年我国近700个地面观测站的日累积降水量资料和1958—2001年的ECMWF水平分辨率为2.5°×2.5°的月平均再分析资料[20], 研究了近40年来在全球平均表面气温偏冷和偏暖期间, 我国东部地区雨季开始和结束的时间以及雨带的异常变动, 并分析了与降水异常相关联的大气环流特征。

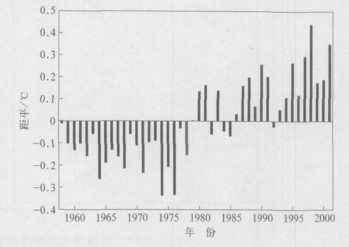

1 全球变暖背景下我国东部雨带的年代际异常特征 1.1 气候特征用ECMWF资料计算了全球年平均地面气温。图 1给出了全球平均地表面气温距平的变化曲线, 从图中可以看到:负距平值主要出现在20世纪60—70年代, 其中最大负值出现在1974年, 说明这段时间为近40年来的相对偏冷时期; 而正距平值出现在80—90年代, 说明这段时间为近40年来的偏暖时期。简单地用1960—1979年代表全球表面气温相对偏冷时期的情况, 而用1980—1999年代表全球表面气温偏暖时期的情况。从图 1中不难看到, 在冷位相期间, 只包括1个很弱的气温正异常年 (1979年), 而在暖位相时期只包括了4个较弱的气温负异常年 (1982, 1984, 1985, 1992年)。因此, 认为这两个阶段能够代表全球平均气温相对偏冷和偏暖的特征。以下将采用合成分析方法, 讨论在冷、暖阶段的平均降水特征。

|

|

| 图 1. 1958—2001年全球年平均地表气温距平变化 | |

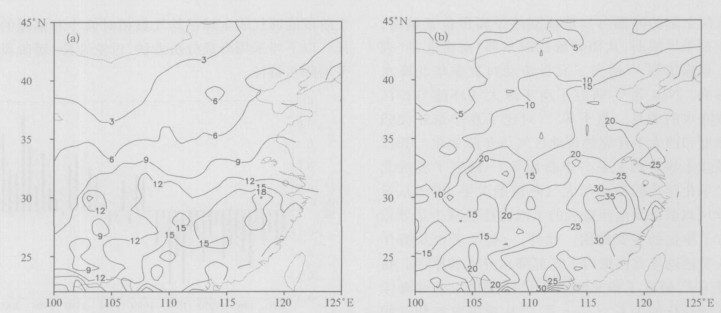

在分析我国东部雨带变化特征之前, 有必要回顾1960—1999年期间降水的气候平均状况。从我国地区的年总降水量分布 (图 2a) 可以看到, 超过1500 mm的降水主要出现在我国东南部, 其中1800 mm的最大降水量主要出现在长江中下游和华南地区, 而35°N以北的降水普遍在600 mm以下。此外, 超过250 mm的降水标准变差主要出现在32°N以南的地区, 其中变差大于350 mm的地区出现在长江流域和华南 (图 2b)。

|

|

| 图 2. 1960—1999年我国降水特征 (a) 平均年总降水量 (单位:100 m m), (b) 年总降水量方差 (单位:10 mm) | |

1.2 暖和冷位相期间降水异常的季节性特征

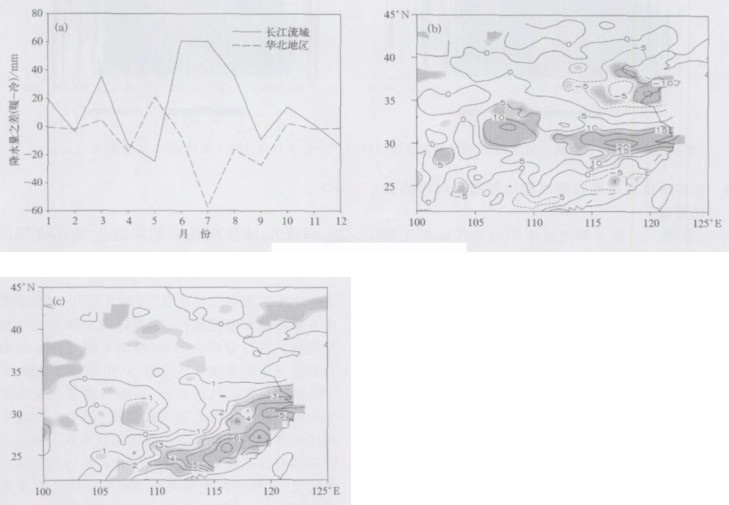

图 3a和3b分别给出了在冷和暖位相期间合成的年总降水量分布。从图中可以看到:与冷位相比较, 在暖位相时长江流域超过1800 mm的强降水区扩大, 最大降水中心超过2100 mm, 表明暖位相时该地区的年总降水量增加; 而华北地区600 mm的降水量等直线位置偏南, 指示着年总降水量减少。图 3c进一步给出了在暖和冷位相期间合成的年总降水量差值, 其中用统计t检验检查了在冷和暖位相期间年总降水量平均值差异的显著程度, 在该图中, 超过50 mm的显著正差值出现在长江中下游地区, 其中最大差值为200 mm左右, 而超过50 mm的显著负差值出现在长江以北地区, 其中最大值为-150 mm。图 4a分别给出了长江流域 (29°~31°N, 115°~120°E) 和华北地区 (35°~37°N, 115°~120°E) 在暖和冷位相期间降水差值的季节性变化曲线。从图中可以看到, 长江流域的降水量增加主要出现在夏季的6月, 7月和8月, 它们的值分别为61 mm, 60 mm和36 mm, 3月的值也较大, 为35 mm; 而华北地区的降水减少主要出现在夏季7月和8月以及秋季9月, 其值分别为-57 mm, -16 mm和-27 mm。图 4b进一步给出了在暖和冷位相期间合成的夏季降水量差值, 在该图中, 长江流域的正差值超过50 mm, 其中心值在200 mm左右, 而华北地区的降水负差值也超过-50 m m, 其中心值超过-150 mm。图 4c给出了在暖和冷位相期间合成的3月降水量差值, 在该图中, 长江中下游和华南地区的正差值超过50 mm, 而华北地区异常表现不明显。

|

|

| 图 3. 暖和冷相位期间合成的年总降水量特征 (a) 合成的冷位相期间年总降水量 (单位:100 mm), (b) 合成的暖位相期间年总降水量 (单位:100 mm), (c) 暖和冷位相期间合成的年总降水量差值 (单位:10 mm, 浅和深阴影区分别为通过90%和95%置信度检验) | |

|

|

| 图 4. 在暖和冷位相期间合成的不同季节、月份的降水量差值 (a) 长江流域 (29°~31°N, 115°~120°E) 和华北地区 (35°~37°N, 115°~120°E), (b) 夏季 (单位:10 mm; 浅和深阴影区分别为通过90%和95%置信度检验), (c) 3月 (单位:10 mm; 浅和深阴影区分别为90%和95%统计置信度) | |

由此可见, 在最近40年来的全球变暖背景下, 我国东部地区的年总降水量表现出长江流域降水增加和华北降水减少的显著特征, 即“南涝北旱”现象, 其中长江流域的降水增加主要是由夏季降水增加引起的, 3月长江中下游降水增加也很明显, 而北方的干旱主要是由从盛夏到初秋的降水减少引起的。

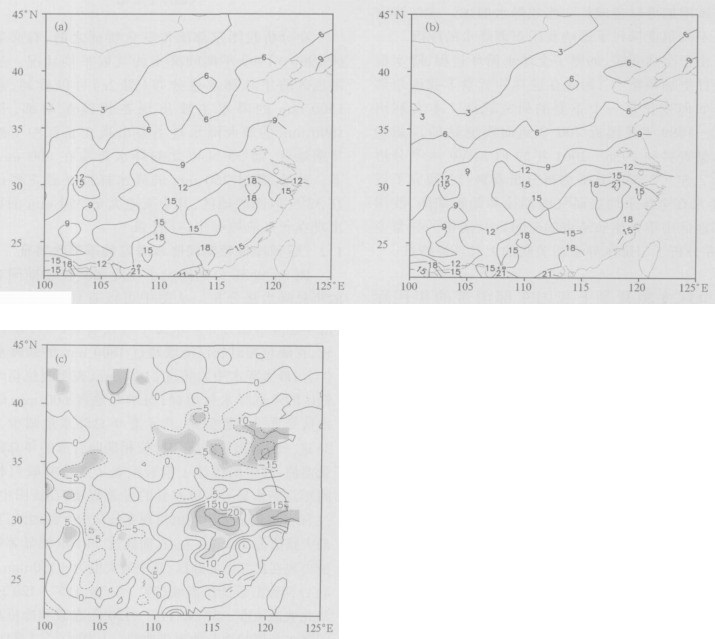

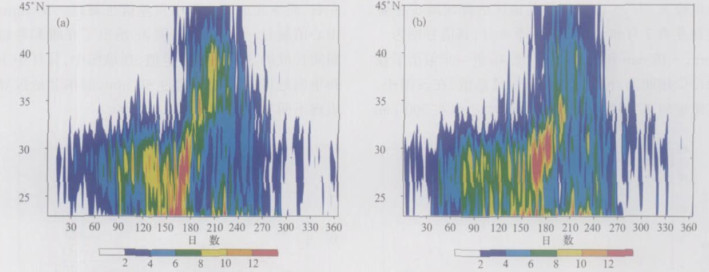

1.3 暖和冷位相期间雨带的移动特征图 5给出了在冷和暖位相期间我国东部地区 (115°~120°E) 平均的日降水量时间-经向剖面。从图中可以看到, 在近40年的全球平均地表气温冷和暖位相期间, 我国东部雨带的移动特征有明显差异。在冷位相期间, 从春季到夏季东部强降水带表现出明显的从长江流域向华北推进的特征 (图 5a), 例如:在5月中旬到6月上旬期间, 超过10 mm/d的降水主要出现在26°N以南, 在5月下旬到6月中旬该雨带出现在26°~32°N之间, 到7—8月期间出现在35°~40°N。然而, 在暖位相期间 (图 5b), 在5—6月期间华南地区几乎没有超过10 mm/d的降水, 而从5月下旬至6月中旬超过10 mm/d的降水主要出现在26°~32°N, 到7—8月华北降水很弱, 强降水带没有表现出明显地从华南向华北移动的特征。由此可见, 冷位相期间东部强降水带表现出明显的从华南、经过长江流域向华北移动的特征, 这种特征是与陶诗言[1]所指出的一致, 然而在暖位相期间, 春末、夏季的东部强降水则主要集中在长江流域, 从华南向华北移动的特征不明显。

|

|

| 图 5. 在冷位相 (a) 和暖位相 (b) 期间我国东部地区 (115°~120°E) 平均的日降水量时间-经向剖面 (单位:mm/d) | |

1.4 暖和冷位相期间强降水开始与结束时间的变化特征

为了便于讨论东部地区雨季的年代际变化特征, 根据我国东部雨带的气候分布特征 (图 2a), 计算了夏季我国南方地区 (25°~30°N, 115°~120°E) 和北方 (34°~40°N, 115°~120°E) 的平均日降水量。结果表明:1960—1999年, 南方夏季平均日降水量为6.5 mm/d, 而北方为4.7 mm/d。为了不失一般性, 简单地定义:当南方 (或北方) 日降水量超过6.5 mm/d (或5 mm/d) 时, 南方 (或北方) 为强降水; 当强降水出现并持续3 d, 则定义为强降水开始时间, 当强降水中断并且持续超过5 d, 则定义为强降水结束时间。

对我国南方25°~30°N地区平均而言, 冷位相期间强降水开始日期平均出现在第90 d (即在3月31日), 并持续到第182 d (即7月1日), 强降水持续时间为93 d; 而在暖位相期间, 强降水开始时间较冷位相早14 d, 出现在第76 d (即3月17日), 结束时间比冷位相晚11 d, 出现在第193 d (即7月12日), 强降水持续时间为118 d。对我国北方地区 (34°~40°N) 平均而言, 冷位相期间强降水开始日期出现在第182 d (即7月1日), 结束时间出现在第233 d (即8月21日), 强降水持续时间为52 d; 在暖位相期间开始时间出现在第189 d (即7月8日), 较冷位相期间偏晚7 d, 结束时间出现在第232 d (即8月20日), 与冷位相基本一致, 强降水持续时间为44 d。因此, 在暖位相时, 3月南方地区的强降水日数显著增加, 而且春、夏季的强降水持续时间较冷位相时长25 d, 可以使长江流域降水增加, 而北方的强降水持续时间比冷位相时的短8 d, 可以使北方降水减少。

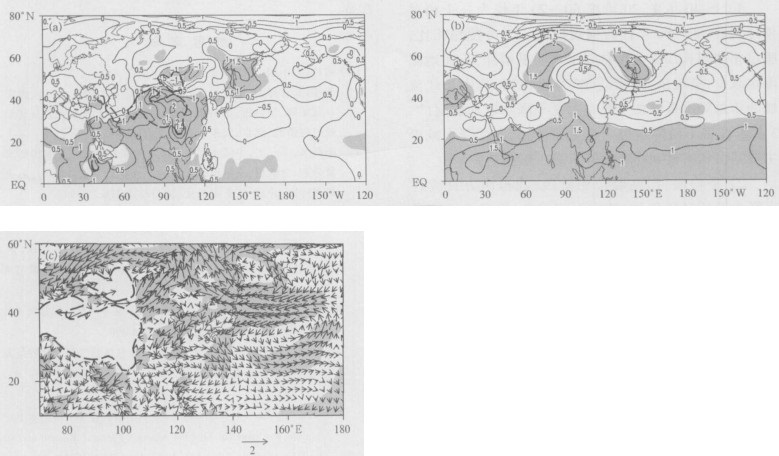

2 与降水异常相联系的东亚大气环流特征由于东部年总降水量“南涝北旱”的现象主要是由夏季降水异常造成的, 因此针对夏季大气环流的异常特征进行分析。图 6a给出了暖与冷位相期间合成的夏季海平面气压差值, 从图中可以看到, 亚洲中低纬度为正的气压差值, 由于该地区在夏季多年平均海平面气压场上为大陆低压 (图略), 因此东亚地区的这些正异常表示在暖位相时东亚大陆低压比冷位相时弱。海平面气压正异常值出现在鄂霍次克海附近, 这种现象也出现在500 hPa位势高度差值场上 (图 6b), 表明在暖位相时夏季鄂霍次克海高压比冷位相时的强, 更容易出现阻塞高压。显著的位势高度负值出现在西太平洋中纬度地区, 而显著的正值出现在其南侧, 指示着在暖位相期间西太平洋副热带高压比冷位相时的位置偏南。这些都有利于东部雨带位置偏南。相应于海平面气压和500 hPa位势高度的异常变化, 在合成的850 hPa风场差值图上 (图 6c), 一个异常反气旋出现在鄂霍次克海附近地区, 其南侧的异常东风或东北风向西南方向一直延伸到东亚中纬度地区。同时, 一个异常反气旋出现在青藏高原东北侧, 中心位于37°N, 110°E附近, 我国东部大陆中纬度及其沿海地区盛行异常偏北风, 这表明暖位相时的东亚副热带夏季风比冷位相时弱。

|

|

| 图 6. 在暖和冷位相期间合成的夏季不同物理量差值 (阴影区为通过95%置信度检验) (a) 海平面气压 (单位:hPa; 粗虚线为1500 m地形高度线), (b) 500 hPa位势高度 (单位:dagpm), (c) 850 hPa风场 (粗虚线为1500 m地形高度线) | |

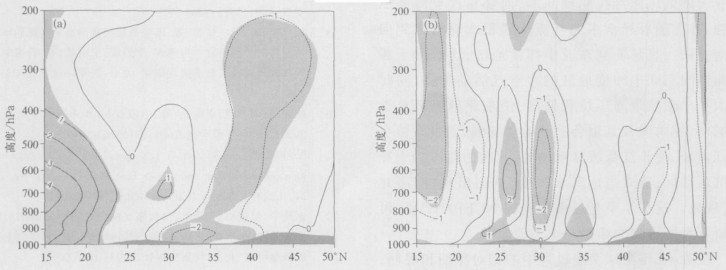

东部地区的这种异常偏北风有助于北方干冷空气更频繁地侵入南方, 加强长江流域梅雨锋。图 7a给出了合成的夏季假相当位温θse差值沿降水中心附近115°~120°E的剖面, 这里θse是根据ECMWF再分析资料计算得到。从该图中可以看到, 低于-1 K的θse负异常值出现在30°N以北中纬度地区的对流层, 其中最大负值出现在近地层, 指示着北方的异常干冷空气; 而在30°N以南地区, 对流层为θse正异常值, 指示着异常的暖湿空气。较大的异常θse梯度出现在30°N附近, 表示在暖位相阶段的梅雨锋有所加强。图 7b给出了合成的夏季垂直运动差值沿降水中心附近115°~120°E的剖面, 在该图中显著正值区出现在我国北方的异常反气旋中心附近, 表示这些地区为异常下沉运动, 使北方降水减少; 显著的负异常值出现在30°N附近, 超过-0.02 Pa·s-1的最大负值出现在对流层中、低层, 表明长江流域为异常上升区, 使长江流域降水增加。垂直运动的这些变化是与图 4b所给出的这些地区降水异常一致的。与长江流域和北方降水异常相联系的这些大气环流变化特征与利用NCEP/NCAR再分析资料所得到的结果基本一致。

|

|

| 图 7. 在暖和冷位相期间合成的夏季θse (单位:K) (a) 与p-坐标垂直速度 (单位:0.01 Pa·s-1) (b) 差值沿降水中心 (115°~120°E) 剖面 (浅色阴影区为通过95%置信度检验, 深色阴影区表示地形高度) | |

3 结论与讨论

利用1960—1999年我国近700个地面观测站的降水量资料和1958—2001年ECMWF的月平均再分析资料, 研究了在全球平均气温冷和暖位相阶段, 我国东部降水开始和结束时间以及东部雨带南北移动的特征, 并分析了与东部降水异常相联系的大气环流, 得到以下主要结论:

1) 近40年来, 20世纪60—70年代为一个相对偏冷阶段, 80—90年代为偏暖阶段。与冷位相相比, 暖位相期间长江流域年总降水量明显增加, 华北地区降水减少, 呈现出“南涝北旱”变化特征, 其中长江流域的年总降水量增加主要是由夏季降水增加引起的, 3月长江中下游降水增加也重要, 而北方的降水减少主要是由从盛夏到初秋的降水减少引起的。

2) 平均而言, 在暖位相阶段, 我国南方持续性强降水开始时间偏早、结束时间偏晚, 强降水持续时间较冷位相时长, 而北方强降水开始时间偏晚, 强降水持续时间比冷位相时短。

3) 在冷和暖位相阶段, 东部雨带移动有明显差异。在冷位相期间, 从春末到夏季, 东部的强降水带表现出陶诗言[1]所指出的从华南、经过长江流域向华北移动的特征, 而在暖位相期间强降水则主要集中在长江流域, 从华南向华北移动的特征不明显。

4) 我国东部的“南涝北旱”型与全球变暖的东亚大气环流区域响应特征有关。在暖位相期间夏季东亚大陆低压比冷位相期间弱, 而鄂霍次克海高压偏强, 并伴随着异常东北气流从鄂霍次克海南侧向西南方向一直延伸到东亚中纬度地区, 这有助于暖位相期间东亚中纬度地区的冷空气活动加强, 同时西太平洋副热带高压位置偏南, 使东亚副热带夏季风减弱, 梅雨锋及其辐合上升运动加强, 雨带滞留在长江流域, 使长江流域降水增加, 此时的北方为干冷下沉运动区, 造成当地降水减少, 从而出现“南涝北旱”现象。这些结果与过去用美国NCEP/NCAR再分析资料所得到的结果基本一致。

在近40年全球变暖过程中的相对冷期和暖期, 我国东部降水呈现出了不同的变化特征, 这说明在全球变暖过程的不同阶段, 东部降水具有不同的气候平衡状态。由于全球变暖是一个更长时间尺度的过程, 目前这个过程还在继续, 那么在过去更早阶段以及未来, 我国东部雨带是否还呈现出这种变化特征?东亚大气环流对全球变暖不同阶段的响应机理有何差异?在更大范围上, 我国其他地区降水在全球变暖的不同阶段又如何变化?这些问题都关系到如何更好地借鉴过去的经验来做未来的气候预测, 因此需要继续关注和研究。

致谢 感谢国家气象信息中心周自江同志提供中国地区降水资料, 感谢中国科学院大气物理研究所刘骥平博士的宝贵意见。| [1] | 陶诗言. 中国之暴雨. 北京: 科学出版社, 1980: 1-7. |

| [2] | 黄荣辉, 陈际龙, 周连童.东亚气候系统与中国重大气候灾害∥黄荣辉, 李崇银, 王绍武, 等.我国旱涝重大气候灾害及其形成机理研究.北京:气象出版社, 2003:1-18. |

| [3] | 李跃凤, 丁一汇.中国东部夏季降水的多尺度时空分布特征∥黄荣辉, 李崇银, 王绍武, 等.我国旱涝重大气候灾害及其形成机理研究.北京:气象出版社, 2003:218-226. |

| [4] | 周连童, 韦志刚, 黄荣辉.东亚气候系统年代际变化及其对中国夏季降水年代际变化的影响∥黄荣辉, 李崇银, 王绍武, 等.我国旱涝重大气候灾害及其形成机理研究.北京:气象出版社, 2003:349-364. |

| [5] | 张顺利, 陶诗言. 青藏高原积雪对亚洲夏季风影响的诊断及数值研究. 大气科学, 2001, 25, (3): 372–390. |

| [6] | 赵平, 陈隆勋. 近35年来青藏高原大气热源气候变化特征及其与中国降水关系的研究. 中国科学 (D辑), 2001, 31, (4): 327–332. |

| [7] | Zhao P, Chen L X. Interannual variability of atmospheric heat source/sink over the Qinghai-Xizang (Tibetan) Plateau and its relation to circulation. Adv Atmos Sci, 2001, 18: 106–116. DOI:10.1007/s00376-001-0007-3 |

| [8] | 张琼, 吴国雄. 长江流域大范围旱涝与南亚高压的关系. 气象学报, 2001, 59, (5): 569–577. |

| [9] | 钱永甫, 姚永红, 张琼, 等.南亚高压与我国盛夏气候和华北降水异常的关系研究∥黄荣辉, 李崇银, 王绍武, 等.我国旱涝重大气候灾害及其形成机理研究.北京:气象出版社, 2003:423-434. |

| [10] | 陈隆勋, 周秀骥, 李维亮, 等. 中国近80年来气候变化特征及其形成机制. 气象学报, 2004, 62, (5): 634–645. |

| [11] | Yu R C, Wang B, Zhou T J. Tropospheric cooling and summer monsoon weakening trend over East Asia. Geophys Res Lett, 2004, 31: L22212. DOI:10.1029/2004GL021270 |

| [12] | 琚建华, 吕俊梅, 任菊章.气候年代际变化对中国降水的影响∥黄荣辉, 李崇银, 王绍武, 等.我国旱涝重大气候灾害及其形成机理研究.北京:气象出版社, 2003:407-422. |

| [13] | Nan S, Li J. The relationship between the summer precipitation in the Yangtze River valley and the boreal spring Southern Hemisphere annular mode. Geophys Res Lett, 2003, 30(24), CLM4:1-4. |

| [14] | 赵平, 周自江. 东亚副热带夏季风指数及其与降水的关系. 气象学报, 2005, 63, (6): 933–941. |

| [15] | 李新周, 马柱国, 刘晓东. 中国北方干旱化年代际特征与大气环流的关系. 大气科学, 2006, 30, (2): 277–284. |

| [16] | 杨修群, 谢倩, 郭燕娟, 等.华北降水年代际变化特征及其与全球海气系统变化的联系∥黄荣辉, 李崇银, 王绍武, 等.我国旱涝重大气候灾害及其形成机理研究.北京:气象出版社, 2003:365-375. |

| [17] | Zhao P, Zhang X, Zhou X J, et al. Sea-ice extent anomaly in the North Pacific and its impact on the East Asian summer monsoon rainfall. J Climate, 2004, 17: 3434–3447. DOI:10.1175/1520-0442(2004)017<3434:TSIEAI>2.0.CO;2 |

| [18] | Menon S, Hansen J, Nazarenko L, et al. Climate effects of black carbon aerosols in China and India. Science, 2002, 297: 2250–2253. DOI:10.1126/science.1075159 |

| [19] | IPCC. Climate Change 2001—The Scientific Basis. Cambridge:Cambridge University Press, 2001:1-20. |

| [20] | Gibson J K, Kållberg P W, Uppala S, et al.ERA Description. ECWMF Re-analysis Project Report Series 1, 1997:72. |

2006, 17 (5): 548-556

2006, 17 (5): 548-556