雷电是一种持殊的天气现象, 雷击过程产生的高电压, 大电流和强电磁轴射常常造成严重的灾害和经济损失, 特别是随着微电子器件的大量采用, 一次雷击引起的灾害越来越严重, 造成的影响也越来越大, 社会对雷电的监测和防护提出了更高的需求。雷电的记录由来已久, 主要是通过目测获得雷暴日、雷暴小时及起止时间等信息。但近20年来, 由于对雷电现象研究的深人及遥感、遥测技术的发展, 在雷电探测特别是对地闪的监测和定位方面实现了突破。目前准实时 (几秒以内) 地闪探测技术已较为成熟, 可以给出地闪发生的位置、强度、极性以及回击次数等信息。地闪定位系统在国外已经历了较长时间的考验, 几个发达国家已实现联网的实时监测, 对其监测性能经过了与其他雷电特征观测的对比分析和评估[1]。随着雷电监测技术的发展和成熟, 雷电探测信息不仅为雷电发生发展过程的研究提供了可靠的数据资料, 而且在其他方面也得到了广泛的应用。在气象观测业务上, 通过闪电数据的应用研究, 闪电监测和预警已成为气象服务产品中的一种新形式。同时闪电资料在强风暴系统中的应用研究和产品开发, 使闪电资料在灾害性天气預报中也发挥了应有的作用, 并显示出其广泛的应用前景。

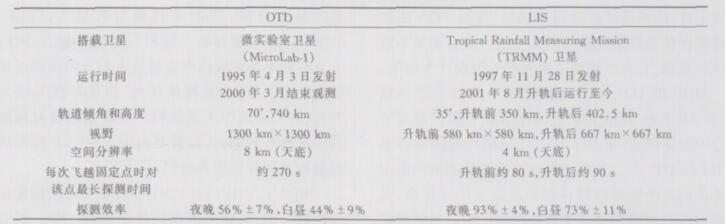

1 闪电定位技术短暂的闪电放电辐射出自VLF至UHF很宽频的电磁脉冲[2-3], 频率范围从极低频到超高频, 其中以VLF/LF辐射为最强 (如图 1所示)。闪电通常分为地闪 (CG) 和云闪 (IC), 地闪过程一般包含一次或多次先导——回击过程, 中和云内电荷量达几到几十库仑。与空气击穿相联系的云内预击穿过程、梯级先导过程、云闪等过程的辐射能量主要集中在IMHz上的高频段;与回击过程的辐射相比, 这些过程在甚高频、超高频段辐射较强。

|

|

| 图 1. 闪电频谱和探测技术 | |

闪电定位技术是通过对闪电辐射的声、光、电磁场信息的测量, 进而确定闪电放电的空间位置和放电参数。目前采用的主要手段有声、光和电磁场3类 (包括无线电测向技术)。

1.1 地基闪电定位技术闪电电磁脉冲辐射场探测手段在地基闪电定位技术上的应用最为广泛。甚低频段一般采用磁向法 (MDF)、时差法 (TOA) 以及磁向和时间差联合法 (IMPACT); 甚高频段一般采用窄带干涉仪定位法 (ITF) 或者时差法 (TOA)。从探测站点布设方式上可分为单站定位和多点联合定位[3]。

1.1.1 甚低频 (VLF/LF) 定位技术早在20世纪初, 将传统的VLF/LF无线电 (磁) 测向 (MDF) 技术用于远程 (上千公里以外) 雷电活动的监测曾获得成功。但当雷电活动与测站距离变小到300~500 km时, 闪电通道的非垂直性 (具有一定的水平分量)开始影响测向精度, 最终导致无法使用所监测到的信号来定向, 从而导致MDF法 (VLF/LF)一度在雷电定位方法上的应用进展缓慢。

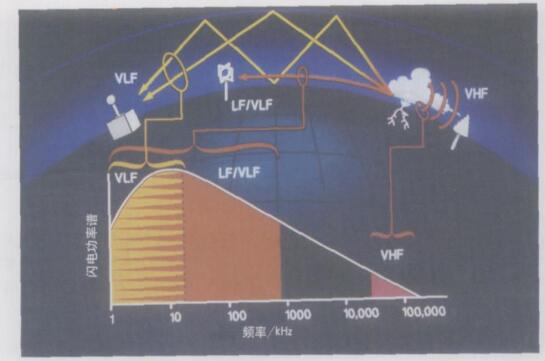

VLF/LF的MDF定位技术 在20世纪70年代, 一项基础研究的成果使雷电定位技术获得了新生[4]。研究表明:在地闪 (云对地的闪电放电) 回击 (主放电) 的瞬间, 十分靠近地面的通道垂直于地面。如果能探测地闪过程仅在这段时间的辐射, 那么应用MDF法进行雷电定位的障碍可被基本清除。而这一部分辐射有明显的波形特征 (图 2), 便于在技术上实现波形捕捉。由此, 在该波形特征专利的基础上, 出现了新一代有波形鉴别技术并加有时间门限的VLF/LF频段MDF技术及其多站网络, 从而也使实时雷电定位技术变成现实[4]。

|

|

| 图 2. 闪电电场变化波形 (a) 云闪放电波形, (b) 地闪首次回击波形, (c) 地闪继后回击波形 | |

VIF/LF频段的MDF定位技术采用一对南北方向和东四方向垂直位置的正交环磁场天线测量闪电发生的方位角, 并与水平位置的电场天线组合鉴别地闪波形特征。利用两个或两个以上探测子站测量的闪电方位角进行交汇, 来确定闪电发生点的平面位置。VLF/LF频段MDF采用方位交汇法所提供的测向精度受测站附近的地形地物影响较大, 对天线安装的环境要求也较高, 因此它的实际探测精度不是很高[5]。

VLF/LF的TOA技术 随后美国和英国的科学家分别发展了一种VLF/LF的到达时间 (TOA) 定位技术[6, 7]。TOA定位技术采用闪电电磁脉冲到达不同测站的时间差进行闪电定位, 由于TOA采用的天线简单, 且通过测定闪电回击辐射场到达测站的精确时间, 或到达不同测站的时间差, 从而避免了MDF固有的随闪电离测站距离误差线性增大的缺点。但它对测时精度的要求较高, 且至少要3站才有可能定位, 同时由于回击波形峰值点随传播路径和距离的不同可能发生漂移和畸变, 或者受到环境的干扰, 从而导致时间测量误差, 使得TOA法实际探测误差有时达几百米或几公里。而且如果不借助波形鉴别, 它有可能把个别强的云闪设计为地闪。

MDF和TOA综合探测技术 为改进定位精度, 将MDF和TOA两种技术结合在一起发展成了联合闪电定位法, 形成了第二代的现代地闪定位系统IMPACT[8, 9]。采用这种综合探测技术的闪电定位系统的每个探测站既探测回击发生的方位角, 又测定回击电磁脉冲到达的精确时间。中心站将根据每个闪电探测子站测到闪电的方位和到达时间差数据, 进行不同组合的联合定位。具有这两种定位方法的闪电定位系统在不增加探测子站数目的前提下, 保证了较高的定位精度, 是目前比较实用的闪电定位技术。

1.1.2 地基甚高频 (VHF) 定位技术由于VLF/LF雷电探测技术难以提供闪电通道快速发展过程的信息, 20世纪70年代后半期, 科学家们又提出并实践了VHF/TOA (时差技术) 和VHF/IF[10-13] (干涉技术)。

VHF/IFT技术 VHF干涉仪闪电定位技术, 是指用干涉法测定闪电放电辐射源位置的方法, 包括窄带和宽带两种方法。VHF/IFT技术一般采用有足够波程差的若干个接收天线阵时, 各个振子上接收到的信号将产生不同的相位差, 测定这些相位差原则上即能确定来波相对于天线阵的方位。

此后, 大部分时间里, 它们仅作为研究手段被使用, 而法国科技人员进一步发展了VHF/IFT技术并使其变为商业产品。该产品已在一些国家组网, 提供闪电通道的二维图像, 在一定的范围内还具有给出闪电三维图像的能力, 并通过与低频闪电定位技术的结合, 具备同时探测云闪和地闪的能力。

VHF/TOA技术 VHF/TOA技术是低频TOA定位法在VHF闪电辐射源三维空间定位上的扩展, 特别是随着GPS技术的发展和成熟, 这种定位技术得到了进一步发展。该技术一般采用窄带甚高频到长基线时差法, 对每一个闪电辐射源能以很高的时间分辨率 (50 ns) 和空间定位精度 (50-100 m) 进行定位, 可以展现闪电放电VHF辐射源的三维时空演变过程, 同时利用与低频闪电定位系统集成的方式进行云闪和地闪的综合探测[14]。

美国在最近完成了VHF/TOA技术向生产商业产品的过渡, 该产品具有与其他VLF/LF和MDF/TOA网兼容的二维和三维显示能力, 同时也大大改善了甚低频闪电定位技术对云闪探测不足的缺点。由于VHF是视距传播, 因此要把天线尽量升高, 并力求周围无遮挡物。但该系统没有探测到地闪落地点的能力, 仍需要利用VLF/LF技术的波形鉴别来区分云闪和地闪。

相对于VHF/TOA, VHF/IFT对时间同步的要求略低一些, 对信号强度的要求也低一些。但它的一个测站具有多个天线, 安装要求较高。其观测数据要经过比较复杂的处理, 而不像TOA技术那么简单直接。经过试验研究发现, VHF/TOA技术对闪电产生的孤立脉冲的定位具有优势, 而VHF/IFT技术对闪电产生的连续脉冲的定位则更好一些。

1.2 星载雷电探测、定位技术 1.2.1 光学闪电探视20世纪90年代以来, 随着电子、信息技术的迅猛发展, 在分析了20世纪80年代高空NASA U2飞机得到的大量闪电光观测资料以及其他研究结果的基础上, 人们对云顶闪电光学辐射的时空特征及光谱特性有了更新的认识, 研制了新一代更精确、更高效的星载闪电探测器并发射入轨运行, 包括NASA发展的光学瞬态探测器 (OTD) 和闪电成像传感器 (LIS), Los Alamos实验室的Faston-Orbit Recording of Transient (FORTE) 卫星闪电探测器[15-18]。

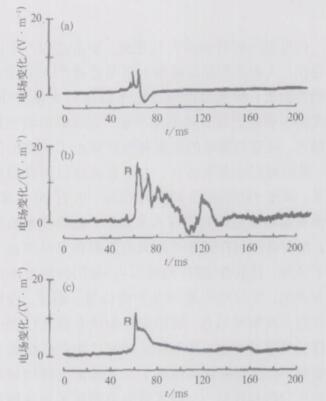

OTD/LIS是NASA研制的光学闪电探测系统, 两系统相似, 均搭载在极轨非太阳同步卫星上, 垂直向下观测雷暴云中闪电发出的强光脉冲, 结合一个窄带干涉滤光器将影像聚焦在高速 (500帧·S1)、128x128像素的电荷耦合装置史 (charge coupled device, 简称CCD) 焦平面上。干涉滤光器的中心波长为7774 nm, 最大半宽为O.856 nm, OTD/LIS可以给出闪电发生的时间、经纬度、闪电光辐射能、持续时间等信息。表 1给出了OTD/LIS各种特性的比较。迅速发展的卫星观测技术给全球雷电活动的研究带来了新的推动力, 利用这些资料可以给出全球闪电的时空分布 (如图 3所示)。目前国外正在规划和研究将闪电光学成像感应器放到静止卫星平台上进行雷暴闪电活动时空分布的连续监测, 这种技术在灾害性雷暴闪电检测和预警上具有广阔的前景[19-20]。

|

|

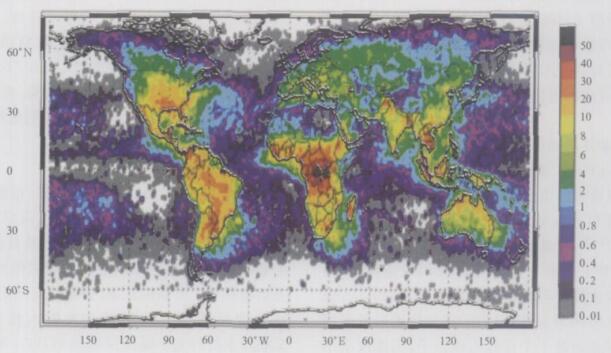

表 1 OTD与LIS各种特性比较 |

|

|

| 图 3. 卫星观测的全球全年闪电密度分布图 (单位:次·km-2·a-1) [18] | |

1.2.2 星载甚高频 (VHF) 定位技术

虽然目前卫星上的光学传感器的空间分辨率有限 (较低, 101 km量级), 且不能区分云闪和地闪, 但它可能是最有前途的全球闪电活动检测手段。与光学传感器相比, 星载的VHF-UHF定位技术 (TOA和干涉仪) 可以区别云闪和地闪, 目前有两种卫星VHF-UHF定位系统正在研制、试运行中。一种是利用目前的GPS卫星系列, 搭载类似FORTE上的VHF接收机, 利用DTOA技术, 实现全球闪电的定位监测。目前已有单个GPS卫星搭载这种接收机的试运行结果, 整个GPS卫星系列搭载尚未进行;另一种则是利用干涉仪天线阵列, 探测和定位闪电VHF辐射的ORAGES (Observation Radiolectriqueet Analyse Goniomtrique des Eclairs par Satellite)。虽然利用这两种技术实现星际闪电定位的计划仍在试验阶段, 鉴于星载VHF-UHF定位技术的优势, 这方面技术的发展、研究将是未来雷电星基探测的一个重要方向。

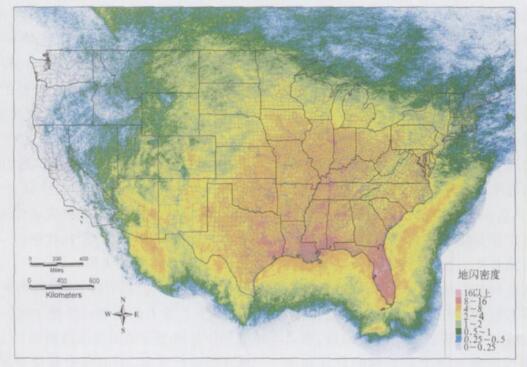

1.3 雷电监测站网的发展VLF/LF频段的闪电探测的优势是探测范围较大, 因此适用于大范围的闪电监测, 以监测地闪活动为主, 但需要组网观测。目前, 美国有113个地闪测站组网, 由一个定位网络中心进行数据处理和监控, 该网络能全天候的工作, 并提供各种用户实时的地闪定位信息及相关参数, 图 4是美国2002-2004年全国地闪密度分布。该网络中心对雷电回击的处理时间为10 ms, 能实时提供高探测效率和高精度的雷电特征探测资料, 以及精确的地闪回击的相关特征参数。

|

|

| 图 4. 美国2002-2004年间全国地闪密度分布 (单位:次·km-2·a-1) | |

在美、加两国运行的灵敏度及功能上增强的VLF/LF系统, 也可以检测到一些云闪, 并且当工作在远程方式时, 还可以采用广域网络的定位工作方法, 法国、日本、巴西、澳大利亚等国家和地区的联合闪电监测网, 在互联网上提供实时的全球闪电定位数据, 可探测上千公里以外的雷电活动。而在通常的近程工作方式时, 也可测到600 km左右或更远的雷电。前者是探测闪电辐射的天波部分, 后者则是一般的地波部分。在站距为350 km时, 其广域网络内一般定位精度在500 km左右。由于它是迄今唯一的直接探测地闪接地点的技术, 其探测精度是最高的, 另外, 该监测网对地闪的监测效率在70%或更好一些。

VHF雷电探测系统能够定位闪电脉冲辐射源, 可以对闪电放电过程的初始击穿、K过程以及先导等过程进行探测, 能够揭示闪电放电的发生发展过程, 因此对云闪的监测更具优势, 并可用于雷电活动预警以及临近预报。单一的VHF闪电探测系统不可能准确识别地闪, 为探测包括云闪和地闪的所有闪电过程, 一般仍然需要组网观测并采用或集成LF探测的方法, 进行地闪的识别和定位。

与低频 (LF/LF) 相比, VHF频段的闪电组网探测, 具有较高定位精度以及监测闪电时空发展的优势, 特别是VHF闪电探测系统对云闪过程的探测, 可以对闪电的初始击穿放电和后续放电的全过程进行观测, 其时间分辨率也较高。但VHF电磁波的传播因视距所限, 其探测子站的基线距离较近, 一般更适用于局地闪电探测。

1.4 国内雷电监测技术的发展和站网建设我国的闪电定位技术在20世纪80年代以后得到了迅速的发展, 目前国内已有200多个VLF/LF闪电定位系统的测站, 在气象、电力、电信、民航、部队等部门使用, 仅在气象部门建设的测站已达上百个, 而且还在不断增多, 但全国范围内的闪电站网建设和闪电监测系统尚未形成。另外, 国内使用的产品主要由国内的厂家生产, 所有传感器大多采用MDF和TOA综合探测技术, 主要用于局地的闪电监测, 由于设备生产厂家不同, 性能指标尚没有规范统一。

目前国外生产和使用的VHF/TOA或者VHF/IFT闪电监测网, 改善了闪电定位网对云闪探测的不足, 但在规模上要远小于VLF/LF闪电定位网, 仅是几个到十几个测站的局域站网。从我国的实际情况看, 对地闪进行监测是雷电预警预报和防雷工作的需要, 而有云闪监测功能的闪电定位系统, 能更有效地对雷暴过程的发展趋势进行临近预报。综合来看, 全国闪电监测站网选用VLF/LF频段的TOA/MDF技术属于必然, 同时对于一些重要地区以及科研上的要求, 在一些重点区域建立具有三维功能的VHF闪电探测系统也应予以考虑。目前我国已在北京、上海和武汉建立了VHF/IFT闪电监测局域网, 用于雷电探测和灾害性天气过程的监测。

要保证闪电定位系统的正常运行, 在考虑设备本身探测性能的同时, 通信问题也是一个很重要的保障, 实时数据传输是提升较大范围内雷电定位网探测性能的关键。美、加两国的地闪定位系统, 为了实现系统运行时实时数据传输, 采用了包括卫星通信在内的各种通信手段, 如地面传感器通过双向卫星系统, 将探测信息传输至网络控制中心 (NCC), NCC对遥控传感器的信息进行处理, 从中将所观测到闪电事件的发生时间、位置以及峰值电流进行逐一分析。处理后的信息又传回通讯网络并通过通讯卫星实时发送给用户。这一系列过程都将在30~40 s内完成, NCC和实时数据传送系统的工作精确率大于99.5%。实时数据的精度会受传感器数据校准误差和通讯延迟两方面的影响, 需要通过NCC闪电定位优化算法对误差进行修正;而英国等国家的闪电监测网也在增加通信基本设施的建设, 努力改善其通信条件, 用以保障其闪电监测网的业务运行。闪电数据通讯方式的技术路线和实施方案, 要从实现闪电监测自动化的长远考虑, 找到满足闪电监测业务需求的适当方式, 为实时闪电监测业务的实现提供必要的通信网络系统。

严格地说, 目前国内气象部门还没有统一标准的业务运行闪电定位系统。从业务运行的角度, 主要是性能指标尚没有统一规范, 同时对设备整机性能指标以及闪电站网的总体性能缺乏科学的评估, 与气象部门对雷电监测业务的需求还有一些差距。现在气象部门的闪电站网建设正在起步阶段, 很有必要通过闪电定位监测系统示范站网的设立和建设, 为推动和完善全国闪电站网建设提供更有参照价值的科学依据以及可信的运行经验。

由于雷电多站定位方法和站网的特殊性, 作为全国闪电监测站网必须建设一个全国站网控制系统 (或中心), 负责高效收集和监控所有传感器的上传信息和工作状态, 集中优化处理全国的雷电信息, 完成全国雷电定位资料建档, 并生成和分发面向全国各用户的产品。为保证全国闪电监测站网具有较高的定位精度和探测效率, 应对探测设备和运行状况进行一定的考核评估, 这也是全国闪电监测站网建设面临的首要任务。全国闪电监测网的建设, 可以改变人工目测雷电的落后状况, 更加科学和有效地提高闪电预警能力和雷电防护水平。

2 闪电定位系统观测试验和应用研究闪电定位系统是用于雷电监测和预警的新型探测设备, 可以自动、连续、实时监测闪电发生的时间、方位、强度、极性等特征参数。特别是目前在世界发达国家广泛使用的闪电监测站网, 能够提供大范围、长距离、高效率和高精度的雷电活动位置和发展演变信息等, 而且甚高频 (VHF) 闪电定位探测系统的监测能够揭示闪电放电过程的时空分布, 因此闪电监测信息具有广泛的应用前景。

2.1 雷电信息在短时天气预报中的应用雷电信息作为对流性天气灾害超短时预报的新手段已受到重视。20世纪80年代美国曾经开展了对流降水试验计划, 揭示了对流云系统内电荷结构的复杂性, 也反映了起电过程的多样性和复杂性。如2000年夏季美国的STEPS (Severe Thunderstorm Electrification and Precipitation study) 试验, 其主要目的是研究雷暴起电与降水过程的关系。STEPS计划采用了三维VHF闪电探测系统LMA (Lightning Mapping Array)、全国地闪定位系统和2部多普勒天气雷达、1部双线偏振雷达以及其他探测设备[21]。其中LMA系统在整个试验中发挥了重要作用, 特别是在龙卷、冰雹等灾害性天气的监测预警方面显示出了独特的作用和优势。

2.2 闪电和强对流天气围绕这一研究主题, 国内外均开展了大量的研究, 取得了很大的进展。早在1987-1991年, 美国就利用其覆盖全国的雷电监测网 (NLDN) 进行了站网观测运行实验, 美国国家强风暴预报中心 (NSSFC) 在1988-1990年间, 组织了相应的“闪电资料应用于强对流天气预报业务”的评估研究, 并肯定了闪电资料可以有效地改进强对流天气的诊断和预报。近几年, 美国民航气象局和NSSFC已经开发出可用于业务的诊断和预报技术, 用户已可以很方便地获取NLDN闪电资料及其预报产品。

近年来利用雷达和雷电定位资料对雷暴的研究表明, 雷电频数与雷暴的生消演变过程有直接关系, 闪电资料在时效性方面有着突出的优势, 闪电监测数据已经成为灾害性天气预报产品中的必不可少的因素, 并有助于改进强对流天气的诊断和预报, 但许多认识还处于现象学阶段, 还要进一步深化对机理的认识, 特别是利用闪电特征与强对流天气的关系, 针对不同地区强对流活动的特点, 结合多种探测手段和测量方法, 提出典型区域强对流天气的闪电特征诊断和短时预报方案, 发展可用于预报业务的诊断分析技术, 以及与短时预报相配合的软件产品, 将为闪电资料在强对流天气短时预报上的应用研究提供新的结合点。

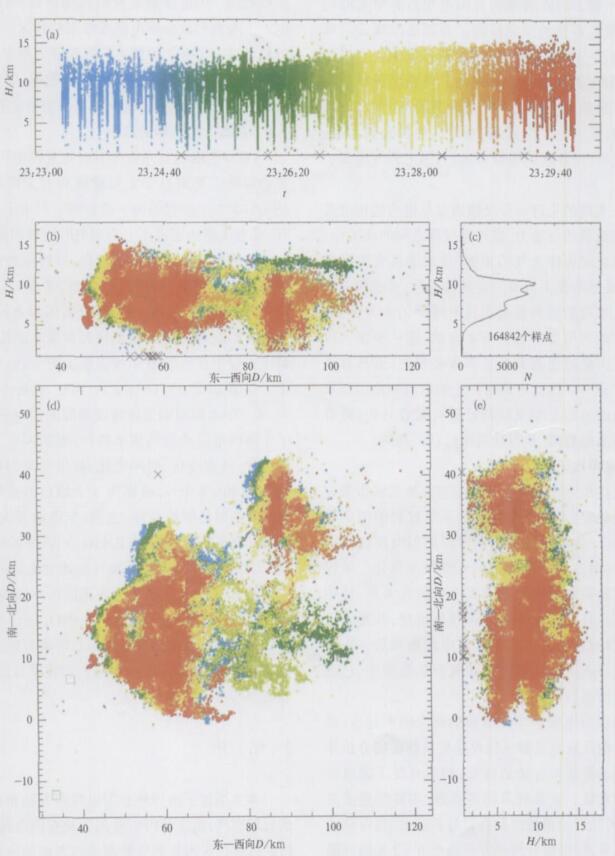

2.3 雷电信息在灾害性天气预警方面的应用雷暴过程常伴随有强烈的对流、降水和雷电活动, 对它们之间的相关性研究随着雷电定位系统的应用而取得了许多有意义的结果, 特别是经常发生在一些超级单体雷暴中的冰雹、大雨或龙卷风等灾害性过程与雷电的时空演变特征有很好的相关性。观测发现闪电频数小于10次/min的雷暴一般不产生降雹, 而大于100次/min的雷暴60%产生大的降雹;研究结果表明:在降雹发生期间, 雷暴中主要以正地闪为主, 且正地闪峰值超前于降雹过程的发生, 这些研究大多基于雷电定位系统对地闪特征的观测。地闪多发生在雷暴的成熟和消散阶段, 在发展阶段较少, 而云闪在雷暴的总闪电中占有更大的比例, 尤其是在雷暴的发展阶段。观测还发现云闪峰值可超前5~10 min预警下击暴流的发生。利用闪电VHF辐射源高时空分辨率的三维观测资料对超级单体雷暴的闪电特征进行的观测研究, 发现雷暴中闪电洞 (即闪电空白区) 的存在。分析表明:闪电洞或闪电环 (即环状闪电空白区) 与强上升气流密切相关[22]。

|

|

| 图 5. 美国2000年6月29日23:29 (世界时) 一次龙卷风发生前大约7 min内闪电VHF辐射源的时空分布 (a) 闪电VHF辐射源高度随时间的变化, (b) 在南北方向上的立面投影, (c) 辐射源数目 (N) 随高度的直方图分布, (d) 平面投影, (e) 东西方向上的立面投影 (图中颜色随时间由蓝、绿、黄到红色逐渐变化, Δ和×分别标明了负地闪和正地闪发生的时间和位置; 图中□表示测站位置; D为距坐标原点的距离) [22] | |

这些观测结果进一步反映出雷暴电荷结构的复杂性和雷电活动与动力、微物理过程之间的相关性, 雷电参量在灾害性天气的预警、预报中具有重要作用, 特别是这些结果具有一定的普遍性, 对我国的灾害性天气过程的监测预报也具有重要的参考价值。为了更好地利用雷电这一重要参数, 进一步深入研究和开展大量的观测实验是非常必要的, 也具有重要的实际意义。因此对雷暴产生的云闪和地闪以及单个闪电通道的发生发展特征进行综合分析, 将有利于对雷暴的监测、预警和闪电特征的理解。

2.4 雷电预报研究闪电定位系统的数据能够较可靠地反映雷暴过程的发展趋势, 不同类型风暴的天气过程的闪电特征不同, 同一次风暴过程不同阶段的闪电特征也不同, 但目前对这些特征的认识还有待于深化。美国强风暴试验室和俄克拉荷马大学的研究人员, 使用雷达、探空、自动气象站等多种气象信息, 开发了天气决策支持系统, 其中提供了雷电预测算法。该算法被集成在美国联邦航空局天气预报系统中, 已进行了5年的运行试验。

我国在雷电预警预报方面的研究刚刚起步, 通过对北京地区夏季雷暴系统发生发展特征的分析开展了雷电预警预报方法的研究, 初步开发了雷电监测和预警系统。该系统采用多参数、多算法集成方法, 结合天气形势预报产品和雷暴云起电、放电模式的模拟结果, 采用综合预报方法给出0~2 h, 内可能发生雷电的区域以及雷电发生概率等预警预报服务产品, 并能够对地面电场仪、地闪定位系统、SAFIR干涉仪、雷达、卫星和探空等观测资料进行综合显示和分析。为了进一步发展、完善雷电预警预报技术和方法, 仍需要对雷电活动的发生发展演变特征进行深入的科学研究。

2.5 雷电防护方面的应用闪电监测资料可以进一步深化对闪电机理的认识, 提供可用于防雷产品和防雷工程设计的可靠的实验数据。闪电探测数据的长期积累, 可以改变闪电人工观测和缺少雷电密度分布的状况。闪电监测资料可以为雷电防护技术标准和管理规定的制定以及防雷减灾技术的研究提供科学数据, 还可应用于雷电灾害风险评估、雷电灾害事故的鉴定等多方面。

2.6 空基闪电资料的应用OTD/LIS的优点在于其对地观测的一致性, 外界的影响主要来自于太阳耀斑和南大西洋异常区 (SAA) 等对卫星仪器的一些影响。但由于是低轨运行, 受对飞越的固定点上空观测时间短的限制, 不能连续监测特定地区的雷暴过程, 对特定地区的闪电活动是低重复率、间断式的观测、采样, 另外OTD/LIS给出的是总闪电, 不能区分云闪和地闪, 因此限制了它们的观测资料在预报和预警上的应用, 该资料主要应用在气候研究和雷暴云的个例、对比研究上。尽管如此, OTD/LIS从1995年至今, 已获得11年一个太阳周期全球连续观测的闪电资料, 得到了全球闪电活动的气候学特征, 包括闪电分布的海陆差异、纬度变化、时间变化, 指出全球闪电频数平均约为46±5个/s, 被称为3个烟囱的高闪电发生区 (图 3中热带的非洲、美洲、东南亚及大洋洲) 有着不同的闪电特征, 对ENSO在某些区域有强响应, 全球总闪率对全球地面气温的变化是正响应, 闪电活动可以作为全球气候变化的指示器等。OTD/LIS资料还被运用于闪电产生NOx的计算和化学输送模式中。特别是TRMM上搭载着辐射仪和降雨雷达, 还可以将LIS闪电资料和雷暴云的雨强、云顶亮温等参量做相关研。

3 结语本文综述了国内外在闪电探测方法和技术方面的发展现状, 阐述了闪电监测资料在闪电预警预报、防护以及在灾害性天气监测等多方面的应用。并针对我国的闪电探测技术和站网建设关键技术进行了探讨, 指出利用闪电探测资料发展可用于业务的诊断技术、预报方法的研究和开发工作需要进一步深入。

由于雷电成灾迅速而给其研究、预报和防护带来了极大的困难, 因此加强雷电探测、开展雷电预警预报技术研发非常重要。同时, 产生冰雹、暴雨等突发性天气灾害的雷暴常伴随着大量的雷电活动。因此, 利用雷电探测系统, 结合雷达、地面气象观测系统, 通过研究强风暴的动力、微物理和电特征及它们之间的相互作用过程和耦合机制, 进而揭示强风暴系统与雷电活动的发展演变规律, 从雷电的角度研究强对流风暴的冰雹、突发性暴雨等局地气象灾害临近预报方法和技术, 为我国灾害性天气过程的监测和预测提供新的手段, 为提高大城市和重大工程的灾害天气过程的超短时定点预报服务水平奠定基础。这正是我们下一步努力的方向。

随着人们对防雷意识的不断提高, 对雷电预报的要求越来越迫切, 对防雷技术的要求也越来越高。鉴于气象部门具备对雷电的监测、防护和研究的优势, 闪电监测资料的开发应用, 会在很大程度上减少雷电灾害给人民生活和社会生产造成的损失, 也会对我国雷电探测和防护的规范化管理及其健康发展起到积极的作用。目前各行业对闪电活动的预警预报需求很大, 在气象、航空、航天、电力、通讯、军事、工业、水文、农业等部门以及人们的日常工作生活中, 都需要闪电活动的预报产品, 因此为了提供更好的雷电预警预报服务和雷电防护技术服务, 发展新型雷电探测技术也是非常必要的。

| [1] | Uman M A. The Lightning Discharge. NewYork: Academic Press, 1987. |

| [2] | 周秀骥, 陶善昌, 姚克亚. 高等大气物理学. 北京: 气象出版社, 1991. |

| [3] | 中国气象局.闪电定位系统功能规格需求书.2004. |

| [4] | Krider E P, Noggle R C, Uman M A. A gated, wide-band magnetic direction finder for lightning return strokes. J Appl metoer, 1976, 15: 301–306. DOI:10.1175/1520-0450(1976)015<0301:AGWMDF>2.0.CO;2 |

| [5] | Krider E P, Pifer A E, Vance D L. Lightning direction finding system for forest fire detection. Bull Amer meteor Soc, 1980, 61: 980–986. DOI:10.1175/1520-0477(1980)061<0980:LDFSFF>2.0.CO;2 |

| [6] | Casper P W, Bent R B.Results from the LPATS USA National Lightning Detection and Tracking System for the 1991 Lightning Season.The 21st International Conference on Lightning Protection, Berlin, Germany, 1992:22-25. |

| [7] | Lewis E A, Harvey R B, Rasmussen J E. Hyperbolic direction finding with sferics of transatlantic origin. J Geophys Res, 1960, 65: 1879–1905. DOI:10.1029/JZ065i007p01879 |

| [8] | Cummins K L, Murphy M J, Bardo E A, et al. A combined TOA/MDF technology upgrade of the US national lightning detection network. J Geophys Res, 1998, 103, (D8): 903–904. |

| [9] | Cummins K L, Krider E P, Malone M D. The US national lightning detection network® and applications of cloud-to-ground lightning data by electric power utilities. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 1998, 40, (4): 465–480. DOI:10.1109/15.736207 |

| [10] | Richard P, Auffray G. VHF-UHF interferometric measurements, applications to lightning discharge mapping. Radio Science, 1985, 20, (2): 171–192. DOI:10.1029/RS020i002p00171 |

| [11] | Richard P, Delannoy A, Labaune G, et al. Results of spatial and temporal characterization of the VHF-UHF radiation of lightning. J Geophys Res, 1986, 91, (D1): 1248–1260. DOI:10.1029/JD091iD01p01248 |

| [12] | Rhodes C T, Shao X M, Krehbiel P R, et al. Observations of lightning phenomena using radio interferometry. J Geophys Res, 1994, 99, (D6): 13, 059–13, 082. |

| [13] | Kawasaki Z I, Yamamoto K, Matsuura K, et al. SAFIR operation and evaluation of it's performance. Geophys Res Lett, 1994, 21, (12): 1133–1136. DOI:10.1029/93GL02788 |

| [14] | Krehbiel P, Thomas R, Rison W, et al. Lightning mapping observations in central Oklahoma. EOS, 2000: 21–25. |

| [15] | Boccippio D J, Driscol K T, Koshak W J. The Optical Transient Detector (OTD):instrument characteristics and cross-sensor validation. J Atmos Ocean Technol, 2000, 17: 441–458. DOI:10.1175/1520-0426(2000)017<0441:TOTDOI>2.0.CO;2 |

| [16] | Boccippio D J, Koshak W J, Blakeslee R J. Performance assessment of the Optical Transient Detector and Lightning Imaging Sensor:Ⅰ.Predicted diurnal variability. J Atmos Ocean Technol, 2002, 19: 1318–1332. DOI:10.1175/1520-0426(2002)019<1318:PAOTOT>2.0.CO;2 |

| [17] | 陈洪滨, 吕达仁. 从空间探测闪电的综述. 气象学报, 2001, 59, (3): 377–383. |

| [18] | Christian H J, Blakeslee R J, Boccippio D J, et al. Global frequency and distribution of lightning as observed from space by the optical transient detector. J Geophys Res, 2003, 108, (D1): 4005. DOI:10.1029/2002JD002347 |

| [19] | Finke U, Kreyer O.Detect and Locate Lightning Events from Geostationary Satellite Observation Report, PartⅠ:Review of Existing Lightning Location system.EUM/CO/02/1016/SAT, 2002 |

| [20] | Finke U, Kreyer O.Detect and Locate Lightning Events from Geostationary Satellite Observation Report, PartⅡ:Feasibility of Lightning Location from a Geostationary Orbit.EUM/CO/02/1016/SAT, 2002. |

| [21] | Hamlin T, Krehbiel P R, Thomas R J, et al.Electrical Structure and Storm Severity Inferred by 3-D Lightning Mapping Observations during STEPS.Proceedings of 12th International Conference on Atmospheric Electricity, Versailles, France, 2003:189-192. |

| [22] | 张义军, 孟青, KrehbielP R. 超级单体雷暴中闪电VHF辐射源的时空分布特征. 科学通报, 2004, 49, (5): 499–505. |

2006, 17 (5): 611-620

2006, 17 (5): 611-620