近年来, 在谈到天气预报业务技术发展时, 人们几乎把主要的关注点放在了数值预报的发展方面。正如全球大气研究计划中的THORPEX科学计划的报告中一句令人印象深刻的话“数值预报的成功是20世纪最重大的科技和社会进步之一”[1]。数值天气预报已经成为现代天气预报的基础和天气预报业务发展的主流方向, 正是由于数值预报的发展, 使天气形势预报的可用时效超过了7 d。但是还应该看到, 目前的数值预报能力不能完全解决天气预报业务中的各种需求, 因此, 天气预报业务中在强调以数值预报为基础的同时, 也提出要综合应用多种资料和多种技术方法的预报技术路线。在目前的天气预报业务中, 在数值预报基础上的天气学预报方法, 无时无刻不通过预报员体现在其预报业务实践中, 特别是在重大灾害性天气预报中发挥着重要作用; 基于数值预报的解释应用技术、集合预报技术以及动力诊断预报技术在灾害性天气预报中正越来越受到重视。本文拟结合中央气象台的预报业务实际, 对近年来天气预报业务能力和各种预报技术的应用进展作一个简要回顾总结。

1 天气预报的业务水平分析 1.1 降水的业务预报水平降水预报是天气预报业务的重点内容之一。评估降水预报水平, 一是对降水的总体预报水平, 即不论降雨量的大小, 有降水发生的预报能力; 二是对小雨、中雨、大雨、暴雨等的分级降水的预报水平, 即定量降水的预报能力。

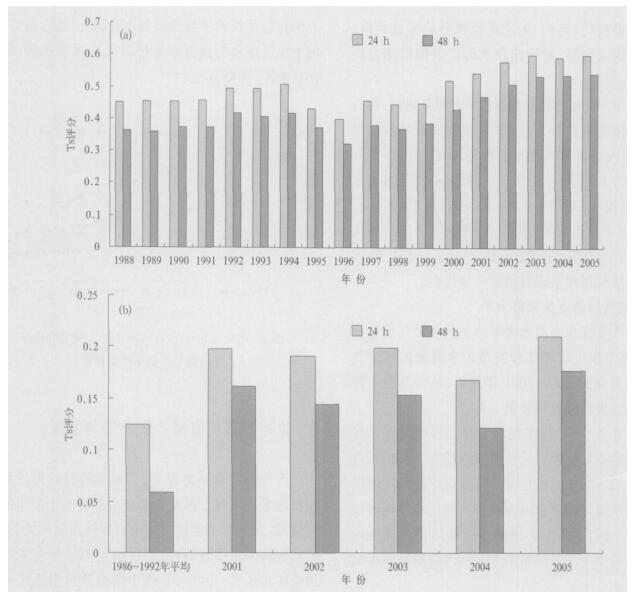

中央气象台保留有历史记载的降水预报质量评定结果是自20世纪90年代以来的24 h和48 h的累积降水预报的Ts评分 (图 1a), 该预报评分是根据全国400多个基本气象观测站降水观测资料做出的评定。由图可见, 2005年24 h累积降水预报Ts评分达到0.615, 48 h预报Ts评分达到0.562。仅就中央气象台的预报质量而言, 在过去的15年间, 累积降水预报的质量提高了约15%。

|

|

| 图 1. 中央气象台1989—2005年降水 (有雨) 预报Ts评分 (a) 和主汛期6—8月大雨的定量降水预报Ts评分 (b) | |

图 1b为中央气象台主汛期6—8月大雨的定量降水预报Ts评分。中央气象台保留有历史记录的1986—1992年预报评分, 平均而言, 24 h大雨预报的Ts评分为0.124, 48 h大雨预报Ts评分仅为0.059。比较而言, 近年来的定量降水预报的能力有明显的提高, 以2005年主汛期为例, 24 h大雨预报的Ts评分为0.214, 48 h大雨预报的Ts评分为0.179, 比历史平均水平分别提高9%和12%。

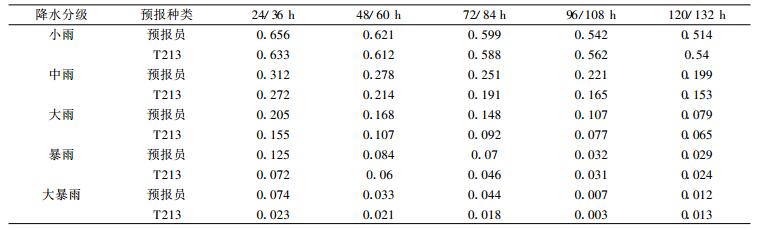

由于上述预报是预报员综合预报的结果, 因此, 预报质量的提高实际上也反映了预报员综合应用各种预报技术手段的效果。为此, 将预报员的综合预报与数值预报的结果作一比较。表 1为2005年汛期中央气象台预报员综合预报和全球业务数值预报模式 (T213) 不同时效、不同量级定量降水预报的Ts评分。表中的降水分级为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨5个量级的24~120 h的预报 (数值模式为提前12 h起报)。由表 1中不同时效预报员综合预报和数值预报对降水的预报评分, 可以看出:一是对于小雨预报而言, 预报员的综合预报与数值模式预报均表现出了较强的预报能力, 24~48 h数值预报客观定量降水预报的Ts评分已经超过0.6, 表明数值预报对降水预报水平提高的有促进作用; 其次, 在短期预报的时效内, 预报员的Ts评分高于模式预报, 表明预报员的预报技巧主要表现在短期时效内, 而对中期时效的预报, 预报员已没有明显的预报技巧; 第三, 对于分级的小雨、中雨、大雨、暴雨预报, 预报员在各个预报时效的预报都明显优于数值预报, 特别是短期时效内, 预报员的预报技巧明显高于数值模式, 表明预报员的定量降水预报相对于数值模式具有明显的技巧; 第四, 无论是预报员的综合预报, 还是数值模式预报, 对于强降水的定量预报能力还十分有限。

|

|

表 1 2005年5—9月预报员综合预报与全球业务数值模式 (T213) 预报不同时效的分级降水Ts评分 |

尽管中央气象台降水预报水平有明显提高, 但与发达国家相比还有不小的差距。根据美国环境预报中心 (NCEP) 定量降水预报的质量评定①, 2005年其年度平均的1英吋 (约25.4 mm) 降雨 (相当于大雨量级) 24 h预报Ts评分为0.29, 2英吋 (约50.8 mm) 降雨 (相当于暴雨) 24 h预报Ts评分为0.22, 均比中央气象台主汛期的相应预报评分高。可见, 我国的定量降水预报水平还有待进一步提高。

① 美国环境气象预报中心网站发布信息 (http://www.hpc.ncep.noaa.gov/).

1.2 热带气旋的业务预报水平中央气象台负责西北太平洋上的热带气旋监测和预警, 多年来负责制作和发布未来两天的热带气旋路径和强度预报, 从2001年开始, 热带气旋的路径和强度预报的时效延长到3 d。

实际业务中, 对热带气旋的路径预报是评估预报能力的重要指标内容。热带气旋的路径预报误差是指预报的气旋中心位置与最佳定位中心位置的误差。路径预报误差值会因为预报的频次和预报时段的不同而不同, 业务上通用的是指从热带气旋生成编号到减弱停止编号的整个生命期内的路径预报的平均误差。

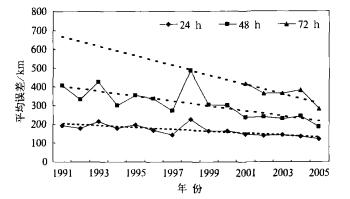

图 2为中央气象台自20世纪90年代以来的热带气旋路径预报的年平均误差。由图可见, 过去的十多年间, 热带气旋的路径预报误差有明显地减少, 24 h的路径预报误差从1991年的193.2 km递减到2005年的120.2 km, 在过去的十多年间, 路径预报的误差减少了70多公里。同样, 与世界上发达的业务中心相比, 美国关岛2005年24 h热带气旋预报的平均误差为113 km, 日本热带气旋区域气象中心的路径预报的平均误差为103 km。比较而言, 中国中央气象台的预报水平接近先进国家水平, 但还存在差距 (图略)。

|

|

| 图 2. 中央气象台1991—2005年不同时效热带气旋路径预报年平均误差 | |

2 业务数值预报模式的改进与发展

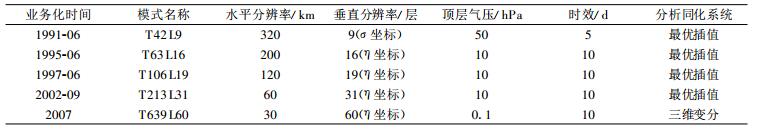

天气预报水平的提高, 其根本的推动力是数值预报技术的发展。国家气象中心经过二十多年的开发研究, 建立起了包括全球中期数值预报模式、有限区域数值预报模式、台风路径预报模式等业务数值预报模式系统。其中, 全球中期数值预报模式系统被全国各级业务台站广泛应用于日常业务预报。表 2给出了我国全球中期数值预报系统升级改进的进展。自1991以来, 在引进国际先进模式技术的基础上, 全球模式系统不断地升级改进。目前正在开展的提高全球业务模式分辨率和三维变分同化业务应用的研发工作, 将有望在2007年使现有的业务模式进一步升级到T639L60, 模式的水平分辨率将达到30 km, 并实现三维变分同化技术的业务应用。

|

|

表 2 我国近10年来全球中期数值预报业务系统的发展 |

2.1 模式物理过程的改进与分辨率的提高

十几年来, 业务数值预报模式的改进主要是模式的分辨率不断提高及相应物理过程的改进, 不仅使表征模式性能的预报可用时效得以提高, 也改进了模式的降水预报水平。2002年, 新的全球中期分析预报系统T213L31模式 (简称T213), 全面替代了T106L19业务系统[2], 模式的水平分辨率由120 km提高到60 km, 模式的垂直层次由19层增加到31层。提高模式分辨率的同时对模式物理过程也作了改进, 采用预报云方案, 通过显式预报云水/云冰, 使格点尺度凝结过程比原业务模式T106的饱和溢出方案要合理和细致; 同时T213预报的云与辐射过程有了更直接的联系, 而原T106模式中云的光学特性是通过对云水含量的一些假定来规定的, 诊断出来的云和辐射没有直接联系。

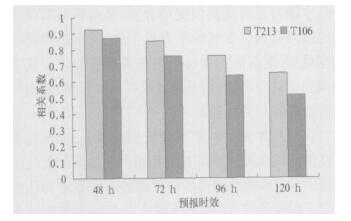

图 3为T106模式与更新后的T213模式北半球500 hPa高度场距平相关系数的比较。可见T213模式较T106模式的预报效果有明显的改善。T213的北半球预报可用时效在冬/春季比T106L19延长了1 d, 达到6 d, 夏季也延长了1 d, 达到5 d; 降水预报也有明显改进, T213模式累积降水预报的Ts评分比T106L19高出0.05~0.1, 同时预报偏差 (Bias) 略有减小 (图略)。

|

|

| 图 3. 2002年1—6月T213/T106北半球500 hPa高度场预报距平相关系数 | |

2.2 资料同化技术与应用

建立在全球中期业务数值预报业务系统上的资料同化系统是以最优统计插值方法为核心的同化分析系统, 这种资料同化方法的优点之一是它能够利用更多的时空分布不均匀且观测精度不一的观测资料。目前, 这个同化系统主要使用来自全球通讯系统的常规地面、高空天气站网、海面船舶、浮标、飞机等的基本要素观测资料及卫星云导风和反演的厚度资料。由于现有的资料同化系统仍以常规资料和卫星反演资料为主, 已不能适应充分有效地同化大量非常规观测资料尤其是卫星和数字化雷达资料并为不断改进完善的高分辨率数值模式提供更精确的初始条件的要求。近年来, 对资料同化的升级工作主要有两个方面:一方面对常规观测资料, 采用三维变分同化方案, 利用长时间的观测与预报资料估计了全球模式的观测误差与模式背景场误差协方差[3], 以保证在现有业务资料状况下预报效果与最优插值分析方案相当; 另一方面解决卫星ATOVS资料直接同化的质量控制、偏差订正、通道选择、应用监控等关键技术。2005年夏秋两季的连续试验结果表明, 相对于现有的最优插值分析方案, 卫星ATOVS资料的直接同化应用在北半球的预报可用时效提高0.5 d左右, 在南半球提高1 d左右 (图略)。因此, 三维变分同化方案和卫星ATOVS资料的应用, 将会使现有业务模式系统的预报性能有明显提高。

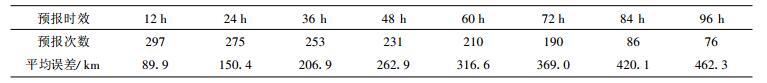

2.3 台风路径的模式预报技术目前台风的业务数值预报中, 比较成熟的是台风的路径预报。数值模式中解决台风路径预报的关键问题是台风涡旋结构的构造和模拟。2002年, 中央气象台在全球谱模式T213L31上建立了全球台风路径数值预报系统, 该系统采用Iwasaki发展的在背景场上嵌入人造台风模型方法, 根据实时和近实时观测到的台风场面要素, 构造台风模型, 并将台风模型叠加到大尺度环境场形成数值模式的初始场。在T213L31全球模式上的台风模型, 通过动力和经验相结合方法的进一步完善, 使构造出的台风底层气压场、上部的反气旋场和台风暖心结构的温度廓线更趋合理, 特别是非对称人造台风模型的加入对提高台风路径预报能力起到了很重要的作用[4]。全球台风路径数值预报系统投入业务运行后, 其路径预报误差相对于原区域台风路径业务数值预报模式的误差有较大的改进 (表 3): 24 h平均路径误差减少15%, 48 h平均路径误差减少21%, 缩短了同国际先进国家模式预报水平的差距。

|

|

表 3 2004年台风平均路径预报误差统计 |

3 天气学分析和预报技术 3.1 大尺度天气系统与夏季雨带的预报

近年来, 在重大天气过程的预报及研究中, 更加关注副热带高压异常活动的预报以及北方阻塞高压、南亚高压和东亚副热带西风急流等大尺度环流系统相互作用及异常活动对副热带高压及雨带的影响。对1998年夏季长江中游暴雨洪涝过程的分析[5], 总结出了影响副热带高压异常活动的大尺度环流系统的特征, 指出由于南亚高压的崩溃、北方冷空气的南侵、东亚副热带急流减弱东移共同作用造成副热带高压的异常南落; 对于2003年淮河大水期间副热带高压的南北演变分析也发现[6], 对流层高层南亚高压的东西振荡对应着副热带高压的北抬南落, 南亚高压中心势力向东扩展有利于副热带高压的北抬加强, 这种东西振荡具有十天左右的周期, 具有中期时效的预报特征。对雨带预报的一个新的着眼点是东亚夏季风对我国雨带位置的影响, 研究表明[7], 我国夏季雨带的活动与东亚夏季风爆发及季风的向北推进是同步的, 因此, 夏季风的爆发及季风涌的活动成为夏季雨带中短期预报的影响因子。

这些对副热带高压活动、夏季风爆发与夏季雨带的建立和移动规律的认识, 丰富和发展了副热带高压季节性南北移动对我国夏季雨带活动影响的天气学模型[8-9], 并在预报业务实践中, 发展建立了定量分析方法和特征参数, 将110°~130°E和130°~160°E 500 hPa副热带高压的平均脊线及西脊点位置作为副热带高压活动的特征指数; 用候平均的副热带高压面积指数和强度指数来表征副热带高压的强度和稳定性等。

中纬度稳定阻塞系统是夏季雨带建立和维持的必要条件。预报业务实践总结表明[10], 阻塞高压建立和稳定维持, 冷空气不断南下, 使中纬度的扰动动量和热量向南输送, 为雨带维持和雨带上暴雨的产生提供能量, 并归纳总结出中纬度阻塞系统的不同环流形势:中高纬地区只有一个阻塞高压的单阻型; 阻塞高压分别位于乌拉尔山和日本海一带的双阻型; 阻塞高压分别位于欧洲中部、贝加尔湖和日本海的三阻型。预报员还进一步总结出阻塞高压南侧伴有低压环流的偶极子型阻塞形势有利于雨带维持和产生降水的天气模型[11], 建立了阻塞系统异常与中纬度环流的关系[12] :东亚中高纬度500 hPa平均高度偏高, 是东亚阻塞高压盛行的环流条件, 东亚地区“ + - +”的距平分布, 是典型的东亚阻塞高压盛行环流; 反之, 夏季东亚中高纬度500 hPa平均高度偏低, 东亚地区“- + -”的距平波列, 是典型的东亚阻高偏少的形势。

3.2 天气尺度系统与暴雨预报低空急流与暴雨关系的研究也为暴雨的预报提供了有实践意义的结论[6], 对2003年淮河大水期间暴雨过程分析显示, 低空急流上的中尺度强风速中心都与大暴雨中心有较好的对应关系, 暴雨分布在急流中心左前方的200 km范围的风速辐合区内。低空急流的超地转特征与暴雨区有较好的指示特征, 暴雨和大暴雨落区与超地转的南风分量有较好的对应关系等。

低涡切变线是直接产生暴雨的天气系统, 但是, 不同的天气形势有不同的暴雨过程。在暴雨天气的个例分析研究中, 中央气象台的预报员将江淮流域受低涡切变线影响的暴雨落区归纳为3种类型:一是高空槽与低层低涡切变结合型, 暴雨区通常位于高空槽与低涡切变线的结合点上; 二是副热带高压切变线型, 暴雨区主要位于副热带高压与切变线之间即切变线的南侧; 三是切变线扰动加强型, 暴雨区通常出现在切变扰动上。

在对近年来致洪暴雨分析的基础上, 丰富完善了江淮流域多尺度系统共同作用产生暴雨的天气学模型[13]:夏季副热带高压的西伸加强和稳定的位置决定了雨带的位置, 中高纬度冷空气的频繁活动为梅雨锋的维持和梅雨锋上扰动产生提供了能量; 东亚季风涌的活动提供了充分的水汽条件, 青藏高原东侧中尺度对流系统东移到长江流域, 为强降雨的产生提供了触发条件。暴雨和大暴雨是在这些不同尺度系统的有利配合下产生的。

3.3 台风的监测和预报多种遥感资料的应用是台风监测预报业务中的主要技术进展之一。一是基于卫星、雷达的台风定位技术不断发展。在Dvorak卫星定位技术基础上, 采用模式识别和人工智能相结合的方法建立利用卫星云图资料和卫星云导风资料的自动定位技术[14], 在台风定位业务中显示出应用效果。许映龙等②利用台风涡旋结构在多普勒雷达速度场上的偶极形态特征, 研究了近海台风的多普勒雷达径向速度场定位技术, 实验结果表明:对台风的定位误差在3~13 km以内, 对最大风速半径的估计误差小于0.12 km。这项工作对利用多普勒雷达资料进行近海台风定位进行了有益的尝试。二是卫星资料的定量化产品更多地应用于热带气旋的定量监测和预报中。中央气象台预报员在预报实践中总结出利用气象卫星TBB资料多频次地对风暴云强度和伸展状况进行监测和跟踪, 进而总结出降雨落区的强度和范围的短期预报线索[15];利用逐时的GMS-5红外卫星估测定量降水, 结合空气中水汽含量及云顶亮温的变化, 用于对流云团的降雨强度短时预报, 在登陆热带气旋的降水预报中取得了较好的应用效果[16]。

② 许映龙, 矫梅燕, 毕宝贵, 等.近海台风雷达定位方法应用研究.待发表.

4 强天气的动力诊断预报 4.1 配料法的暴雨预报Doswell等[17]在1996年提出了强对流天气预报的新方法即配料法。配料法的基本思路是, 强降水的发生是由降水率和降水持续时间决定的, 降水量主要决定于上升运动以及水汽的供应量, 最强降水量出现在降水率最强而且降水持续时间最长的地方。因此, 对暴雨的预报就是找出形成暴雨必要的物理量“配料”, 对于不同的强天气, 其“配料”的物理量特征也是不同的。对于夏季雨带上的暴雨过程而言, 其有利的热力和动力条件主要是水汽输送和抬升机制。利用业务中尺度数值模式的输出结果, 对2005年夏季 (6—8月) 的24 h暴雨落区预报试验表明 (图略), 这种方法作为一种暴雨落区预报的客观方法体现出了较好的预报指示意义, 但由于暴雨过程通常包含了多尺度系统的共同作用, 如何在“配料”的选择上体现出不同尺度系统的特征, 还有待于进一步探讨。

4.2 强对流天气的多指标叠套预报技术对雷暴、冰雹等强对流天气的预报, 目前主要是根据中尺度观测及雷达、卫星等实况资料进行临近的外推预报。发达国家的业务实践表明, 由于数值预报模式短期形势预报能力的提高, 已使数值预报为基础制作强对流天气的短期指导和展望预报体现出业务效果[18]。

强对流天气发生在对流活跃区, 对流发生的基本条件是不稳定层结的存在、充分的水汽供应和一定的启动机制。其中, 各种动力和热力不稳定的存在是对流发展的前提, 位势和层结不稳定是强对流活动的基本条件, 对流能量的大小决定了对流发展的程度[19]。利用业务数值预报的物理量输出产品, 进行综合多指标叠套强天气预报, 已在国家气象中心的业务预报中应用, 2005年8—9月的业务检验, 按照业务上通用的Ts评分检验, 12 h强对流天气预报准确率为0.140, 24 h的预报准确率为0.121, 表明这种强对流天气的潜势落区预报, 对预报有一定的指示意义。但是, 由于强对流天气的局地性强, 要使这种综合多物理量叠套方法能够较全面地反映天气特征, 需要针对不同区域、不同季节建立叠套参数, 同时也取决于模式产品本身的性能。

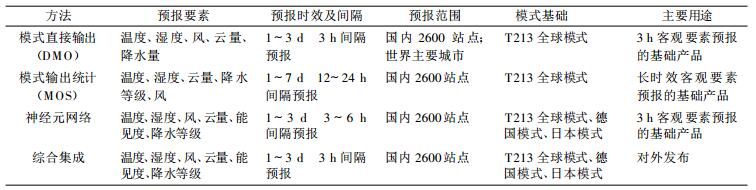

5 数值预报的解释应用技术中央气象台从2001年开始, 发展建立了以模式直接输出 (DMO)、模式输出统计 (MOS)、神经元网络和综合集成等统计技术为基础的客观要素预报方法 (表 4)。通过上述各种预报方法对温度预报误差对比分析发现[20], 与模式的直接输出结果 (DMO) 相比, 模式统计释用预报结果的误差明显偏小, 说明统计释用的方法对现在的业务数值预报结果是有明显改进能力的。

|

|

表 4 中央气象台客观要素预报系统 |

MOS方法是业务上广为使用的一种方法, 其优点是可以引入其他一些方法难以引入的多项预报因子, 如模式输出的各种物理量等, 因此, 选择与预报量具有显著统计特征关系的预报因子是MOS方法有预报效果的关键。利用中央气象台T213全球中期业务数值预报模式, 选取了模式输出的基本气象要素量、各种物理量以及物理量的诊断量和非线性化处理的要素, 分4个季节建立了全国2600个站约22万个预报方程。对所选预报因子的分析发现[20], MOS方法所选用的温度预报因子与天气学的理论和预报员的经验是一致的。业务预报的检验结果表明, 对于温度、湿度这些具有较好正态分布特征的要素变量, MOS方法的预报基本达到了业务可用的标准, 以2005年的温度预报为例, 24 h的全国最低温度预报的平均绝对误差为1.4 ℃, 最高温度的预报误差为2.6 ℃。

针对多模式的预报结果, 在业务应用中, 采用神经元网络法建立了多个模式要素预报的集成方法。对温度预报的集成表明[21], 集成预报结果明显优于单一的模式结果, 72 h温度预报的平均绝对误差小于3 ℃, 提高了预报的精度。

6 问题与展望由于气象服务需求快速增长, 预报业务能力, 尤其是灾害性天气的预报能力面临着巨大的挑战; 而随着大气探测技术、计算机及信息应用技术的发展以及大气科学理论的进展, 也使天气预报业务面临着新的发展问题。

1) 完善现代天气预报业务的技术路线。随着数值预报水平的不断提高, 其在天气预报业务中的基础作用越来越突出, 这也相应产生了一个问题, 即由于过分地依赖于数值预报, 而忽视了对天气发展过程的分析。近年来, 限于目前业务数值预报水平, 灾害性和高影响天气预报能力提高缓慢。因此, 现代天气预报业务中已经开始重视和加强预报员对强天气发生发展热动力过程的理解和分析, 加强典型灾害性天气分析总结成为预报业务中的一个重要部分。同时, 发展建立功能比较完善的信息综合处理平台和分析显示技术, 综合应用各种遥感监测和数值分析资料, 实现对天气系统空间结构和热力、动力过程的分析将成为天气预报业务流程中的内容之一。

2) 发展灾害性天气预报技术。对于具有中尺度特征的暴雨、强对流等天气的可预报性还有许多有待于实践认识的问题。对于0~3 h的临近预报, 各级台站基于雷达和地面中尺度资料的监测预警业务实践表明, 其有效的预警时效为1 h, 预警的时效远不适应服务的需要。而发展建立3~12 h的短时预报技术, 提高对灾害性天气的预警时效是目前预报业务和科研人员共同关注的领域。随着更多的雷达和卫星资料的业务应用以及高分辨率的中尺度模式的发展, 建立多种资料融合技术与中尺度模式结合的动力诊断预报技术应成为预报技术发展的一项重点任务, 在此基础上开展灾害性天气的短时和短期时效的预报业务。

3) 探索气象要素精细化预报的技术途径。从气象服务发展的需要来看, 关于降水、风、温、压等常规气象要素的定点预报正在逐步向全国的乡镇延伸, 电视天气预报的更新已达到3 h一次。限于目前业务数值预报的水平还难以实现客观化预报, 因此, 应大力加强数值预报模式的统计释用技术的研发, 作为解决精细化要素预报的途径。

4) 发展集合预报技术。集合预报作为解决单一性预报不确定性问题的途径, 正在越来越多地被预报业务部门所重视。在我国, 由于集合预报技术水平的局限性, 使集合预报的产品还没有有效地应用于业务预报中。国外先进的业务中心已经把集合预报作为灾害天气预报和提高中期时效预报水平的主要技术手段之一, 为我们提供了有益的借鉴。因此, 应用集合预报发展灾害性天气的概率预报将是今后灾害性天气预报的发展方向; 集合预报也将为预报员的天气系统分析预报和面向用户需要的针对性预报提供更加广阔的空间。

致谢 感谢国家气象中心张小玲、王雨等为本文提供部分素材。| [1] | Shapiro M A, Thorpe A J.THORPEX International Science Plan (Version 3).WMO/TD-No.1246, WWRP/THORPEX No.2, 2004. |

| [2] | 王建捷, 陈起英, 姚明明, 等. 我国中期数值预报又迈上一个新台阶———T213L31数值预报系统投入业务运行. 国家气象中心年报, 2002: 7–8. |

| [3] | 龚建东, 魏丽, 陶士伟, 等.IV方法估计三维变分资料同化中背景场和观测误差.数值天气预报新理论新方法及应用学术研讨会, 乌鲁木齐, 2004: 12-14. |

| [4] | 瞿安祥, 麻素红.非对称台风BOGUS方案的设计和初步试验.数值天气预报新理论新方法及应用学术研讨会, 乌鲁木齐, 2004: 137-139. |

| [5] | 陶诗言, 倪允琪, 赵思雄. 1998夏季中国暴雨的形成机理与预报研究. 北京: 气象出版社, 2001. |

| [6] | 矫梅燕, 姚学祥, 周兵, 等. 2003年淮河大水的天气学分析与研究. 北京: 气象出版社, 2004. |

| [7] | 陈隆勋, 李薇, 赵平. 东亚地区夏季风爆发过程. 气候与环境研究, 2000, 5, (4): 345–355. |

| [8] | 陶诗言, 张小玲, 张顺利.长江流域梅雨锋暴雨灾害研究∥倪允琪, 周秀骥.国家重点基础研究发展规划项目"我国重大天气灾害形成机理与预测理论研究"研究专著系列丛书之二.北京:气象出版社, 2004. |

| [9] | 金荣花, 矫梅燕, 徐晶. 2003年淮河多雨期西太平洋副热带高压活动的异常特征及其成因分析. 热带气象学报, 2006, 22, (1): 60–66. |

| [10] | 周增奎. 江淮梅雨. 北京: 气象出版社, 1996. |

| [11] | 晁淑懿, 王秀文, 孙除荣. 亚洲偶极子阻高于江淮梅雨. 大气科学, 1995, 19, (6): 713–721. |

| [12] | 毛恒青, 李月安, 姚学祥.夏季中高纬度阻塞高压的统计特征分析∥天气预报方法与业务系统研究文集.北京:气象出版社, 2002. |

| [13] | 张顺利, 陶诗言. 长江中下游致洪暴雨的多尺度条件. 科学通报, 2002, 47, (6): 467–473. |

| [14] | 刘正光, 喻远非, 吴冰, 等. 利用云导风矢量的台风中心自动定位. 气象学报, 2003, 61, (5): 636–640. |

| [15] | 杨祖芳, 李月安, 李伟华. 两个孟加拉湾风暴对我国降水不同影响的对比分析. 海洋预报, 2000, 17, (4): 41–46. |

| [16] | 兰红平, 张儒林. 用红外云图估测小区域雨强及其在短时预报中的应用. 热带气象学报, 2000, 16, (4): 366–373. |

| [17] | Doswell C A. Flash flood forecasting: an ingredients-based methodology. Wea Forecasting, 1996, 11: 560–581. DOI:10.1175/1520-0434(1996)011<0560:FFFAIB>2.0.CO;2 |

| [18] | Obsty F P. Operations of national severe storms forecast center. Wea Forecasting, 1992, 7: 546–562. DOI:10.1175/1520-0434(1992)007<0546:OOTNSS>2.0.CO;2 |

| [19] | 李耀东, 高守亭, 刘健文. 对流能量计算及强对流天气落区预报技术研究. 应用气象学报, 2004, 15, (1): 10–20. |

| [20] | 刘还珠, 赵声蓉, 陆志善, 等. 国家气象中心气象要素的客观预报-MOS系统. 应用气象学报, 2004, 15, (2): 181–191. |

| [21] | 赵声蓉. 多模式温度预报集成. 应用气象学报, 2006, 17, (1): 52–58. |

2006, 17 (5): 594-601

2006, 17 (5): 594-601