2. 国家卫星气象中心, 北京 100081

2. National Satellite Meteorological Center, Beijing 100081

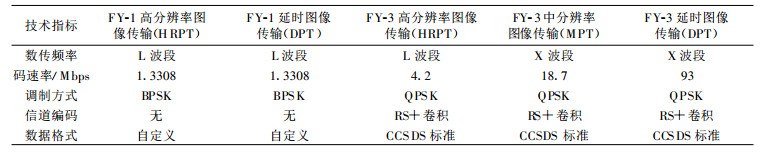

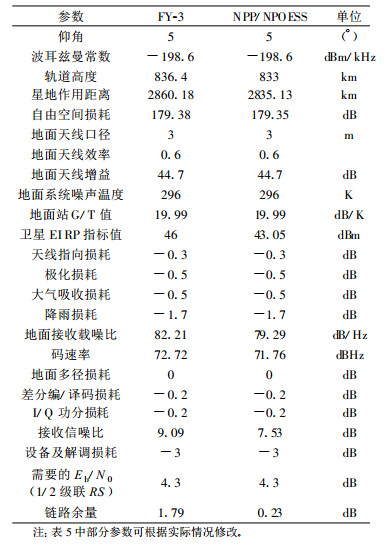

风云三号气象卫星是我国的新一代太阳同步轨道卫星, 预计2007年发射。FY-3的星地传输体制采用了国际空间先进技术, 数据格式采用了国际空间数据系统咨询委员会 (CCSDS) 推荐使用的先进在轨系统 (AOS) 规约和数据结构, 信道编码采用了RS编码和卷积编码级联的编码方案。这种技术对于多载荷共享无线信道资源及提高地面接收数据的质量将有明显的技术优势。欧洲的METOP气象卫星、美国的NPP/NPOESS等卫星都采用了这种星地数据传输体制。同时, FY-3卫星与我国目前使用的风云一号气象卫星 (FY-1) 相比, 数据传输系统技术状态有很大的变化, 在功能和技术上都向前迈进了一大步。FY-3采用了L波段加两路X波段同时广播数据, 而FY-1只有两路L波段的载频广播数据, FY-3与FY-1广播的数据码速率和信息内容上也有很大差异。国内外目前接收FY-1数据的接收系统不具备接收FY-3数据的能力。FY-3与FY-1主要传输技术指标差异见表 1。

|

|

表 1 FY-3与FY-1主要传输技术指标差异 |

目前, 国内外许多气象卫星的使用单位通过许多渠道向国家卫星气象中心了解FY-3的数据传输体制及接收FY-3数据的方法。国内及国外接收FY-1资料的单位, 除气象部门外, 还有海洋、水利、农林业、环保等许多部门。目前在轨运行的FY-1D星之后没有后续星, FY-3将取代FY-1系列星的业务, 向用户提供直接广播数据。为推动FY-3卫星资料及国外同类卫星资料的接收和使用, 本文对FY-3的星-地数据传输体制进行了分析和计算, 并分析计算建设下一代气象卫星地面站时应考虑的部分因素、指标等。将建站的基本策略推荐给国内的广大气象卫星用户。全文首先从数据格式、编码方式、调制方式等几方面分析了FY-3的星-地数据传输体制, 然后比较FY-3与FY-1及METOP, NPP的差异, 最后提出建设下一代气象卫星地面接收站的基本策略。

1 FY-3数据传输体制FY-3过境时, 将同时广播L波段的HRPT (High Resolution Picture Transmit)、X波段的MPT (Moderate resolution Picture Transmit) 及X波段的DPT (Delay Picture Transmit)。HRPT实时传输, MPT在过境及国际合作区域传输, DPT在过境时传输。

1.1 三路数传链路的传输内容① HRPT传输的内容包括:可见光红外扫描辐射计 (VIRR)、红外分光计 (IRAS)、微波温度计 (MWTS)、微波湿度计 (MWHS)、紫外臭氧垂直探测仪 (SBUS)、紫外臭氧总量探测仪 (TOU)、微波成像仪 (MWRI)、太阳辐射监测仪 (SIM)、地球辐射探测仪 (ERM)、空间环境监测器 (SEM) 等仪器的数据及卫星遥测的数据。

② MPT数传信道传输的内容是:中分辨率光谱成像仪 (MERSI) 的数据。

③ DPT数传信道传输的内容包括:可见光红外扫描辐射计 (VIRR)、红外分光计 (IRAS)、微波温度计 (MWTS)、微波湿度计 (MWHS)、中分辨率光谱成像仪 (MERSI)、紫外臭氧垂直探测仪 (SBUS)、紫外臭氧总量探测仪 (TOU)、微波成像仪 (MWRI)、太阳辐射监测仪 (SIM)、地球辐射探测仪 (ERM)、空间环境监测器 (SEM) 等仪器的延时数据及卫星遥测的延时数据。

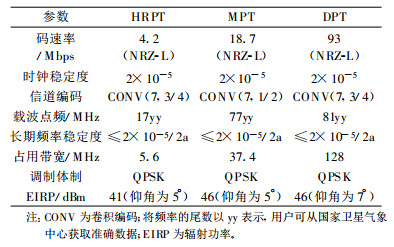

1.2 星地传输信道主要指标HRPT全球实时广播, 由于卫星能源有限, MPT程控开关机, DPT则根据我国在国内外的地面布站情况, 程控方式下传输数据。主要指标见表 2。

|

|

表 2 HRPT, MPT, DPT信道主要技术指标 |

1.3 星地传输链路编码方案

三条链路的编码流程一样, 编码技术细节不同, 其中HRPT和DPT采用了3/4的卷积编码, 而MPT采用了1/2的卷积编码。从数据接收的角度看, 除国家级的3个国内和1个国外地面站要接收全部3条链路的数据外, 其他用户只需接收HRPT和MPT。因此下面只讨论HRPT及MPT的编码方式。

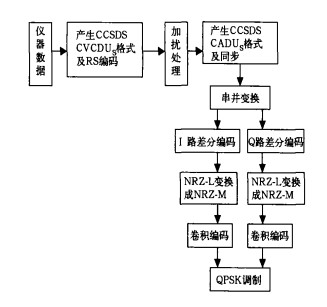

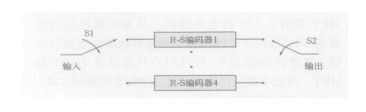

1.3.1 编码流程星上仪器数据经格式化、编码、调制、上变频、最后发射广播, 地面接收时, 接收流程是星上广播的逆过程。详细流程见图 1。

|

|

| 图 1. 卫星信息编码流程图 | |

FY-3数据传输分系统采用级联编码方案:RS (255, 223) 为外码纠突发差错, 卷积编码HRPT为 (7, 3/4), MPT为 (7, 1/2)(G1=1111001, G2=1011011) 为内码纠随机差错, 地面应用系统必须相干解调, 维特比译码 (3 bits软判决), 以获取相应编码增益, 才能确保在对应的最小口径天线下星地链路3 dB的设计余量。外码RS (255, 223) 在星载信息处理器内部实现, 内码卷积编码 (7, 3/4) 或 (7, 1/2) 在卫星数传发射机内部实现。

1.3.2 RS (255, 223) 编码方案所选RS编码的参数为[1-2]:J=8, 1个RS码字内的RS符号的纠错能力E=16, 交错深度I=4, RS符号个数n=255, RS中代表信息的符号数k=223, 即:编码方式为RS (255, 223)。

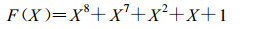

有限域GF (28) 在其特征域GF (2) 上生成多项式为:

|

(1) |

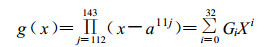

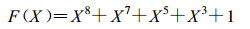

码生成多项式为:

|

(2) |

交错编码框图如图 2所示, 采用双基表示法。

|

|

| 图 2. I=4的交错原理图 | |

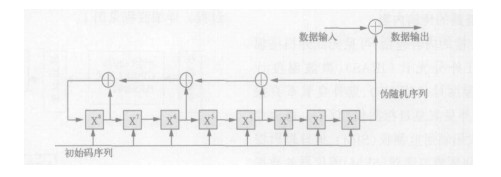

1.3.3 加扰处理方式 (randomisation)

|

(3) |

该序列从码块或传送帧的首位开始, 每255 bit后重复。在每个同步标志周期内, 该序列产生器重新初始化为“全1”状态。

发生器产生的伪随机序列的头40位为1111 1111 0100 1000 0000 1110 1100 0000 1001 1010最左位为序列的首位, 它将与码块或传送帧的首位相异或, 第2位将与码块或传送帧的第2位相异或, 等等。逻辑框图如图 3所示。

|

|

| 图 3. 加扰处理原理图 | |

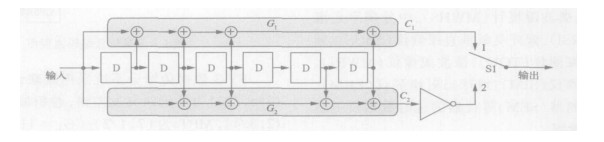

1.3.4 卷积编码

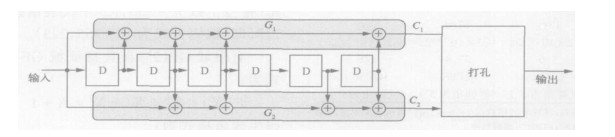

MPT射频链路卷积编码器采用以下方案, 如图 4所示。

|

|

| 图 4. 单个 (7, 1/2) 卷积编码器 | |

码率:1/2 bit/符号;

约束长度:7 bit;

连接矢量:G1=1111001; G2=1011011;

相位关系:G1与第1个符号相关;

符号反转:在G2的输出支路上;

输出序列的定义如下:

|

HRPT和DPT射频链路卷积编码器采用以下方案 (见图 5所示):

|

|

| 图 5. 单个 (7, 3/4) 卷积编码器 | |

码率:3/4 bit/符号;

约束长度:7 bit;

连接矢量:G1=1111001; G2=1011011;

相位关系:G1与第1个符号相关;

符号反转:不;

打孔方案:3/4码率是由1/2码率的输出打孔而成。

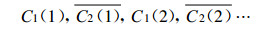

输出数据的定义如下输出C1:101; C2:110 (1表示被传输的符号, 0表示不被传输的符号。)

最后输出序列的顺序是C1 (1), C2 (1), C2 (2), C1 (3)……

2 FY-3与FY-1的星地传输体制差异分析FY-3与FY-1的主要技术差别有:FY-3卫星有实时高速图像传输 (HRPT)、实时中分辨率图像传输 (MPT) 及延时图像传输 (DPT) 3条数据传输信道, 而FY-1只有HRPT及DPT两条数传信道; 在FY-3的3条数传信道中, 有两条是X波段, 即MPT及DPT, 而FY-1没有X波段的数传信道; 为了提高卫星到地面数据传输的质量, FY-3的HRPT, MPT及DPT都采用了R-S加“卷积”的编码方式, 而FY-1未采用这种编码方式; FY-3的3路数传信道的数据格式都采用了国际上较先进的AOS协议和结构, 而FY-1未采用这种标准; FY-3和FY-1的H RPT及DPT的码速率也有很大的不同, FY-3的HRPT为4.2 Mbps, DPT数据速率为93 Mbps, 而FY-1的HRPT和DPT则为1.3308 Mbps。

FY-3气象卫星上将装载11个仪器。FY-3的HRPT传输的数据包括:可见光红外扫描辐射计 (VIRR)、红外分光计 (IRAS)、微波温度计 (MWTS)、微波湿度计 (MWHS)、紫外臭氧垂直探测仪 (SBUS)、紫外臭氧总量探测仪 (TOU)、微波成像仪 (MWRI)、太阳辐射监测仪 (SIM)、地球辐射探测仪 (ERM)、空间环境监测器 (SEM) 等仪器的数据及卫星遥测的数据, 而FY-1的HRPT只有可见光红外扫描辐射计 (VIRR) 的数据。FY-3的MPT数传信道传输的内容是:中分辨率光谱成像仪的数据。FY-3的DPT数传信道传输资料的内容包括上述介绍的11个仪器原分辨率的境外记录数据及卫星遥测的延时数据, 每天获取两次全球资料, FY-1的DPT只有可见光红外扫描辐射计的数据, 每天只能获取1次全球资料, 且通道数少, 分辨率低。

当FY-3发射后, 投入业务运行时, 地面接收系统在对国外极轨气象卫星的兼容接收能力也大大高于FY-1的地面接收能力, FY-1的地面接收系统只兼容NOAA卫星的资料, 而当FY-3投入使用时, 美国的NOAA卫星将被NPP/NPOESS代替, 地面系统除兼容接收NOAA的资料外, 还要兼容接收NPP/NPOESS和国外其他遥感卫星资料, 如:美国的EOS, 欧洲的METOP, 以便更好地为国民经济及国防建设服务。

鉴于这些技术和需求上的差异, FY-1的地面接收设备不能完成FY-3的数据接收任务。

3 欧洲METOP卫星广播的HRPT欧洲METOP卫星广播的HRPT类似FY-3卫星的HRPT, 对全球进行实时广播, 数据格式符合CCSDS标准, 传输的仪器数据包括[3]:红外大气探测干涉仪 (IASI)、先进的扫描辐射仪Ⅲ型 (AVHRR/3)、高分辨率红外探测仪Ⅳ型 (HIRS/4)、先进的微波探测装置 (AMSU)、微波湿度探测仪 (MHS)、空间环境监视仪 (SEM)、数据收集系统 (Data Collection System, DCS)、先进的散射仪 (Advanced Scatterometer, ASCAT)、GLONASS大气探测仪 (GRAS)、全球臭氧监视仪 (GOME), 信道主要指标如下:频率为1701.3 MHz; 带宽为1698.75~1703.25 MHz; 数据速率为3.5 Mbps; 调制方式为QPSK; EIRP为9.1 dBW (5°)。

信道的编码方式:METOP的HRPT的信道编码和FY-3的HRPT信道编码相比, 不同点在于: METOP的HRPT首先对数据流进行卷积编码, 然后分成I, Q两路进行调制; FY-3的HRPT是先将数据分成I, Q两路, 再进行卷积编码, 调制。加扰及RS编码方法和FY-3的HRPT编码方法相同。

4 美国NPP/NPOESS卫星广播的HRD美国的NPP/NPOESS (其中NPP是NPOESS的试验星), 将对全球实时播发HRD高速率数据广播。数据格式符合CCSDS标准, 传输的仪器数据包括[4]:可见红外成像/辐射仪器 (VIIRS)、圆锥扫描微波成像/探测仪 (CMIS)、跨轨扫描红外探测仪 (CrIS)、GPS掩星探测仪 (GPSOS)、臭氧成像/探测仪器 (OMPS)、空间环境探测仪器 (SESS)、气溶胶偏振探测器 (APS)、数据收集系统 (DCS)、地球辐射平衡探测器 (ERBS)、先进技术微波大气探测器 (ATMS)、雷达高度计 (RADAR)、搜索救援跟踪系统 (SARSAT)、太阳总量辐照度仪 (TSIS)。信道主要指标如下:轨道高度为833 km; 频率为7812或7830 MHz; 带宽为30.8 MHz; 数据速率为20 Mbps (NPP:15 Mbps); 调制方式为QPSK。

地面系统的G/T设计大于17.2 dB/K时, 保证数据的接收。

信道的编码方式:NPP/NPOESS的HRD的信道编码和FY-3的MPT信道编码基本相同, 即先将数据分成I, Q两路, 再进行卷积编码, 调制。加扰及RS编码方法和FY-3的MPT编码方法一样。

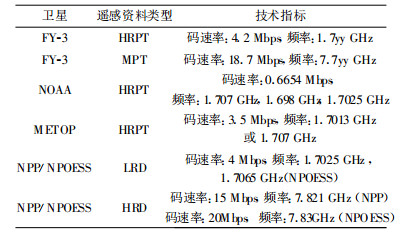

5 地面接收的基本策略 5.1 接收数据任务分析目前, 接收FY-1卫星数据的用户, 一般都同时接收美国NOAA卫星及EOS卫星的数据。当FY-3卫星发射后, FY-1没有后续星, 与FY-3同类的欧洲METOP卫星将于2006年发射, 美国的新一代极轨卫星也将变成NPP/NPOESS, 其第1颗星计划于2008年发射。到时国内外的气象卫星等用户地面站将以接收FY-3卫星, METOP卫星、NOAA系列及NPP/NPOESS卫星为主。地面接收站的建设要以兼容接收前面提到的卫星数据为根据进行设计。

从前面的分析可知, 对于一般用户的地面接收站, 要接收数据的任务如表 3所示。

|

|

表 3 主要任务列表 |

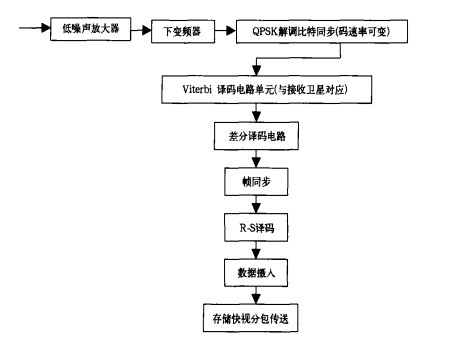

5.2 接收系统的工作流程

FY-3的HRPT及MPT的接收系统可采用公用天线和伺服设备, 信道、数据进机及处理软件等其他部分完全独立, HRPT及MPT信息流程一样, 详见图 6。

|

|

| 图 6. HRPT/MPT信息流程图 | |

工作原理描述:在卫星过境前, 天线监控单元接收其轨道预报参数并进行插值处理成跟踪程序。然后将天线预置在一定方位仰角上, 控制天线指向卫星进站点位置等待, 当卫星进站时, 启动跟踪程序跟踪卫星并接收卫星下传的数据, 数据的接收流程如图 6。卫星离站时, 天线监控单元可自动结束程序跟踪, 将天线指向收藏位置, 等待下次任务。天线控制单元根据作业表依次执行接收任务。

在天线对目标的程序跟踪过程中, 天线轴角编码设备对天线轴的转角进行实时编码、显示并可上报, 实现对FY-3卫星的连续程控跟踪, 过顶不丢失数据。接收系统的解调器根据不同的卫星设置不同的码速率; 本振源根据不同的卫星设置相应的工作频率; 信道译码由各卫星信号对应的电路完成; 各卫星资料的帧同步、数据进机和处理软件分别与之对应。这样可保证一套接收设备兼容接收多颗同类卫星数据。数据传入计算机后, 对其进行解包、存储、快视, 并进行资料处理和应用。

5.3 星地接口指标及计算要正确完成接收任务, 首先要保证跟踪卫星及数据的接收与解调, 其次要对数据进行正确的译码。设计地面系统的关键是根据卫星的指标、无线传输理论及部分工程经验数据计算出地面接收天线的大小。前面对卫星的信道编码格式进行了分析, 地面接收时反向进行译码即可。下面首先给出计算的理论和工程方法, 然后给出FY-3的HRPT, MPT, METOP的HRPT及NPP/NPOESS的LRD, HRD的计算结果。

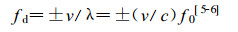

5.3.1 星-地数据传输链路的计算方法① 多普勒频率的计算

在卫星的运动中, 其相对于接收天线位置的变化, 接收载波频率会产生多普勒频率效应, 载频由f0变为f0+fd。

对不同的载波, 多普勒频率为:

|

(4) |

式 (4) 中, C=300000000 m/s, f0为载波频率, v为卫星速度。

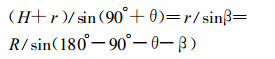

② 星地作用距离计算

卫星到地面天线的距离可根据下列方程组计算。

|

(5) |

式 (5) 中θ是地面天线仰角, H是轨道高度, r是地球半径, R是星地作用距离, β是卫星到地面天线的方向与垂直地面方向之间的夹角。

对FY-3卫星θ=5°时, R=2860.18 km。对同一卫星, 轨道高度已知, 根据不同的仰角可分别计算出不同的距离。

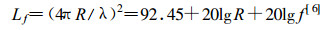

③ 自由空间损耗 (单位:dB) 计算

|

(6) |

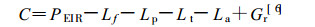

④ 地面接收功率计算

地面站LNA入口电平 (单位:dBm),

|

(7) |

其中, PEIR为等效全向辐射功率; Lf为自由空间损耗; Lp为极化损耗; Lt为天线指向损耗; La为大气吸收损耗; Gr为地面站接收天线增益。

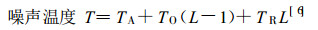

⑤ 噪声温度计算

|

(8) |

其中, TA是天线噪声温度 (单位:K), TO以绝对温度表示的环境温度 (单位:K), TR低噪声放大器的温度, L馈线损耗值。

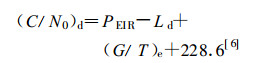

⑥ 地面接收载噪比计算

|

(9) |

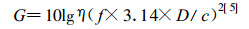

式 (9) 中, (G/T)e是地面接收天线的品质因素 (单位:dB/K), K为波耳兹曼常数 (-228.6 dBW·Hz-1·K-1), T为天线噪声温度, C为地面接收到的载波功率, Ld是天线指向、大气吸收极化、设备等损耗及空间损耗, 天线增益 (单位:dB) 为

|

(10) |

式 (10) 中, η为天线效率, c=300000000 m/s, f为工作频率。

只要计算出G/T, 便可计算出天线的直径D。

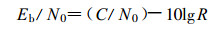

⑦ 接收信噪比计算

|

(11) |

如果考虑差分编译码损耗Ds和I路与Q路功分损耗, 则Eb/N0=(C/N0)-10lgR-Ds-(I-Q), R为码速率 (卷积级联RS), (I-Q) 为I路与Q路功分损耗。

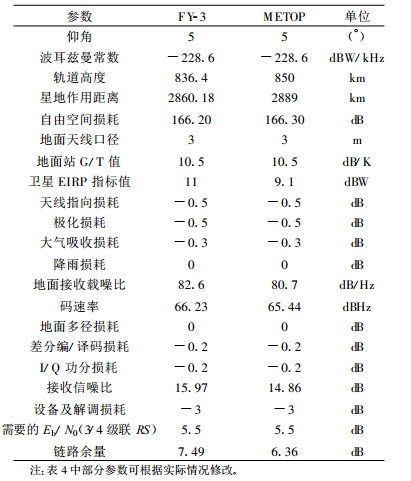

5.3.2 部分计算结果同理, 对于其他卫星L波段的广播信道, 按照本节的理论及表 4的部分工程数据可得出计算结果。对于其他卫星X波段的广播信道, 按照本节的理论及表 5的部分工程数据可得出计算结果。

|

|

表 4 FY-3与METOP的HRPT计算结论对比表 |

|

|

表 5 FY-3的MPT与NPP/NPOESS的HRD的计算结果对比表 |

6 结论

目前, 国内外接收FY-1及NOAA卫星数据的气象卫星用户的地面接收系统将不能接收我国的新一代气象卫星FY-3的数据及欧洲METOP和美国的NPP/NPOESS卫星的数据, 接收系统必须重新研制。根据分析和计算, 同一地面设备在采用3 m天线, 码速率、频率、解调方式可变的电路后, 可完成兼容接收多颗卫星的数据。从气象卫星用户对卫星数据的使用分析, 和FY-3处于同一时期的METOP及NPP/NPOESS卫星的数据也将对气象分析及灾害监测发挥作用, 用户在研制FY-3接收设备时, 采用兼容接收METOP的HRPT, 及NPP/NPOESS的LRD及HRD的策略将是十分有益的。

| [1] | 邓丽芳, 郑尚敏, 译. 空间数据系统标准建议书. 北京: 航空工业出版社, 1995: 79-155. |

| [2] | 邓丽芳, 吴凤芝, 张荣霞, 等译. 分包遥测标准建议书. 北京: 航空工业出版社, 1998: 7-72. |

| [3] | Bosma J. HRPT/LRPT Direct Broadcast Service Specification. EUMETSAT, 2000. |

| [4] | Don Hood, Fred Ricker, Danial DeVito, et al. NPP Spacecraft High Rate Data (HDR) Radio Frequency (RF) Interface Control Document (ICD) to The Direct-broadcast Station. Goddard Space Flight Cenr Greenbelt, Maryland, 2003 (1-1-C2). |

| [5] | 蔡剑铭, 甘仲民, 陈九治, 等.卫星通讯系统.北京:人民邮电出版社, 1994: 19-98; 405-411. |

| [6] | 殷琪. 卫星通讯系统测试. 北京: 人民邮电出版社, 1997: 20-31. |

2006, 17 (4): 494-501

2006, 17 (4): 494-501