2. 南京信息工程大学, 南京 210044;

3. 河北省气象局, 石家庄, 050021

2. Nanjing Institute of Meteorology, Nanjing 210044;

3. Hebei Provincal Meteorological Observatory, Shijiazhuang 050021

当前, 多普勒天气雷达应用最多的是暴雨、冰雹、龙卷等强对流天气的识别和预测预报。在这些方面, 研究人员做了大量的工作, 总结出了各类灾害性天气的雷达回波特征。但是, 利用多普勒天气雷达对大面积降水的研究、跟踪探测的文献比较少。而对于素有“十年九旱”之称的北方来说, 研究稳定的大面积较强降水有着非常重要的意义。

多普勒雷达强度回波已为大家所熟悉, 对径向速度回波的分析大多停留在纯粹的冷暖平流或纯粹的辐合辐散上, 而实际风场多为冷暖平流与辐合辐散运动的复合风场。本文针对多种情况进行了分析, 给出了相应的示意图, 以正确识别大面积复合风场中单多普勒径向速度PPI图像中的有用信息。

散度和垂直速度在研究降水动力学本质中必不可少[1], 而以往的天气图资料, 每天只有08:00和20:00 (北京时, 下同) 两个观测时次, 且只有有限的几个高度, 插值计算得到的散度和垂直速度, 无论从时间密度还是从空间密度来研究降水的动力学特征都是不实际的。而多普勒天气雷达每6 min进行一次体积扫描, 如果能根据雷达资料得到定量化的散度和垂直速度, 则整个降水过程的动力条件将完整地展现出来。本文利用目前较成熟的EVAD技术, 从径向速度中提取各高度层的大气平均水平散度, 然后利用变分法调整各层的散度值, 再根据连续方程, 计算得到各层的平均大气垂直速度。

应用上述原理, 以2004年冬季石家庄的一次较强降雪过程为例, 详细地分析了降雪过程的径向速度特征, 同时根据EVAD技术计算的不同高度层的平均散度和平均垂直速度, 探讨了大面积降雪过程发生、发展、维持和消亡的动力学特征, 为今后大面积降雪监测、预报、分析及应用提供一些依据。

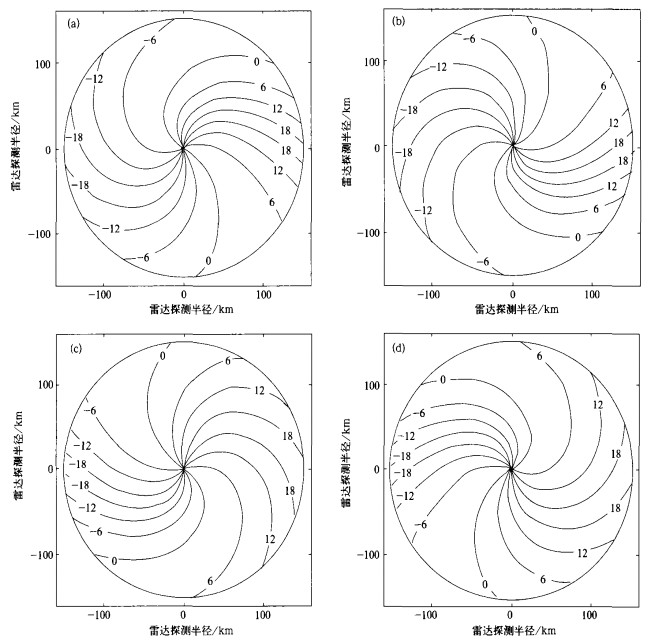

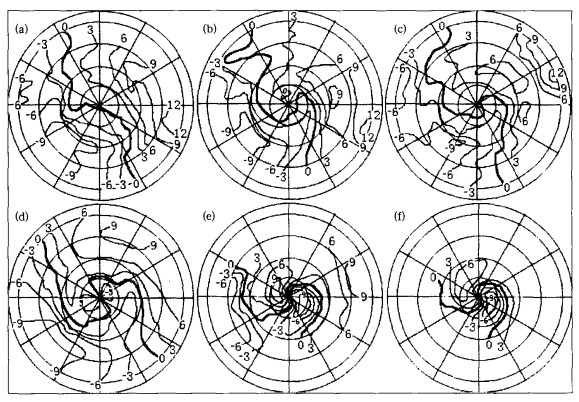

1 多普勒雷达径向速度图像分析原理 1.1 大尺度辐合辐散与冷暖平流叠加的速度图像特征纯粹的冷暖平流以及纯粹的大尺度风向性辐合辐散运动相应地多普勒径向速度特征已为大家所熟悉[2-3]。而在实际的多普勒速度图像分析与应用中, 大尺度运动往往是冷暖平流与大尺度辐合辐散运动的复合风场, 因此相应地多普勒径向速度分布特征与纯粹的冷暖平流及纯粹的大尺度辐合辐散运动有着明显地差异。夏文梅等[4]在已有研究的多普勒速度模拟图像基础上, 将相应的多普勒径向速度特征分成以下4种类型:①暖平流与辐合的结合; ②冷平流与辐合的结合; ③暖平流与辐散的结合; ④冷平流与辐散的结合, 如图 1所示。可以看出, 大尺度辐合辐散运动与冷暖平流叠加造成零速度线在显示中心一侧弯曲程度加大, 而在另一侧弯曲程度减小, 甚至会变成某个直线, 形成了零速度线过显示中心两侧顺转或逆转的弯曲程度不同。

|

|

| 图 1. 大尺度风向辐合辐散与冷暖平流叠加示意图 (a) 大尺度辐合与暖平流叠加, (b) 大尺度辐合与冷平流叠加, (c) 大尺度辐散与暖平流叠加, (d) 大尺度辐散与冷平流叠加 | |

1.2 大尺度风场辐合辐散的径向速度图像特征

① 风向性辐合辐散的图像特征

由文献[2, 5-7]可知, 大尺度运动风向的改变主要由冷暖平流和辐合辐散两个方面引起, 两者叠加的图像如图 1所示。如不考虑冷暖平流引起的风向的变化, 则径向速度PPI图像零速度线呈弓状。弓两侧弯向正速度区, 则负速度区面积大于正速度区面积, 为纯粹的大尺度辐合运动; 弓两侧弯向负速度区, 则正速度区面积大于负速度区面积, 为纯粹的大尺度辐散运动, 即径向速度PPI图上相同速度值正、负速度区域的不对称反映了风向的大尺度辐合辐散。

如不考虑大尺度辐合辐散引起的风向的变化, 则为纯粹的冷暖平流 (图略)。如径向速度PPI图像零速度线呈“S”型, 有暖平流; 呈反“S”型, 有冷平流。

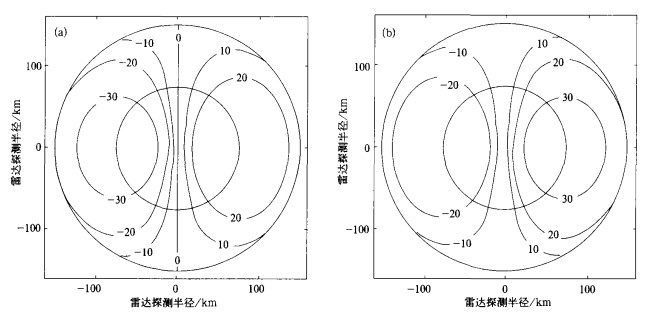

② 风速性辐合辐散的图像特征

径向速度PPI图上相同距离圈正、负速度数值的差异反映了这个高度层风速的辐合辐散, 负速度大于正速度, 为辐合, 反之为辐散; 且正负速度差值越大, 辐合、辐散越强。

如图 2a所示, 在75 km的距离圈上, 负速度最大值为30 m/s, 而正速度最大值为20 m/s, 即负速度最大值大于正速度最大值, 则有大尺度风速的辐合, 且差值越大, 辐合越强; 反之, 如图 2b所示, 在75 km的距离圈上, 负速度最大值为20 m/s, 而正速度最大值为30 m/s, 即正速度值大于负速度值, 则有大尺度风速的辐散。

|

|

| 图 2. 大尺度风速性辐合、辐散示意图 (a) 辐合, (b) 辐散 | |

2 单多普勒雷达计算散度和垂直速度的基本原理 2.1 EVAD方法计算大气平均散度

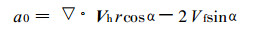

VAD技术中, 由径向速度按方位角展开后的零阶项, 可以得到:

|

(1) |

式 (1) 中, α0为富氏系数, Vh为水平速度, Vf为垂直速率, α表示雷达扫描仰角, r为目标距雷达的距离。EVAD方法就是假设在某一厚度层中, 水平散度在较小的高度间隔内不变。应用在此间隔内不同的仰角或不同距离的径向速度资料, 得到多个a0值, 然后应用带有权重 (Thomas权重系数) 的最小二乘法分离水平散度, 把散度信息提取出来[8]。

2.2 变分法计算大气平均垂直速度得到各高度上的平均散度后, 利用连续性方程对高度积分计算各高度上的垂直速度。由于各层散度的估计误差, 随高度的增加积分后, 将导致垂直速度的误差也随高度不断增加。为了减小这个误差, 采用以下方法处理:首先将大气按Δz等高地分成L层, 并假定雷达站点海拔高度处和回波顶的大气垂直速度Wbot=0, Wtop=0, 然后利用变分法对EVAD计算得到各层的散度值进行调整, 最后利用误差调整后的散度值, 代入连续方程, 得到各层大气的平均垂直速度。

根据不同时刻的不同仰角同一距离、或者同一仰角不同距离上的Vr(β) 分布资料, 就可以得到大气平均散度和平均垂直速度随高度与时间的分布情况, 进而使得利用多普勒雷达资料分析大面积降水过程的动力学机制成为可能[9-10]。

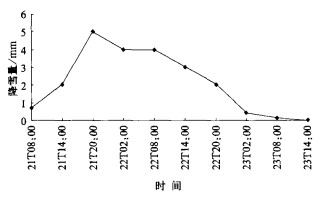

3 实例分析2004年12月21日凌晨到23日上午, 受蒙古东移南下的冷空气和暖湿气流的共同影响, 华北中南部迎来2004年冬季第一场大范围的较强降雪, 石家庄区域为降雪中心 (图略):石家庄市区过程降雪量最大, 为20.5 mm, 居全省之首, 其他县市均在8~14 mm。由于河北省地面观测11月至次年4月停止自记降水记录, 故无法由逐小时的降水量来判断降雪强度。为此, 文中用石家庄市气象站每6 h的降雪量来粗略估计雪强变化 (图 3)。可以看出, 21日14:00 (北京时, 下同)—22日20:00为降雪较强时段。

|

|

| 图 3. 2004年12月21日02:00—23日14:00石家庄每6 h降雪量变化 | |

3.1 多普勒天气雷达径向速度图像特征

21日02:00开始, 低层的无回波区面积逐渐缩小, 2.4°仰角100 km范围内完全被回波覆盖 (图 4a), 降雪自西向东陆续开始。此时, 整层为一致的SW风。50 km (2.3 km高度) 范围内, 零速度带近似呈弓形, 弓两侧弯向负速度区, 有大尺度的辐散运动。50 km以外, 零速度带随高度先顺转, 再逆转, 辐合辐散不明显。

|

|

| 图 4. 2004年12月21—22日石家庄多普勒雷达2.4°仰角径向速度图像 (单位:m/s, 扫描半径:115 km) (a) 21日03:30, (b) 21日06:03, (c) 21日09:02, (d) 21日22:58, (e) 22日09:30, (f) 22日11:56 | |

06:00 (图 4b) 10 km以内转为NW风, 以外则由SE风顺转为SW风。09:00 (图 4c), 20 km内转为NE风, 零速度线几乎为一直线, 冷暖平流不再明显, 且负速度区中夹有-3 m/s量级的速度值, 而正速度区中没有, 存在弱的风速辐合。20 km以外, 弯向负区的零速度线随高度顺转, 而弯向正区的零速度线65 km内随高度顺转, 65 km以外逆转, 有大尺度风向性辐合。另外, 从速度值的大小来看, 有弱的风速辐合。可见, 系统整层存在暖平流叠加辐合, 有利于降雪系统发展, 降雪强度逐渐加大。

10:00开始, 由于雷达站北部降雪较弱, 速度回波集中在50 km (1.6 km高度) 以内的低层和南部地区100 km范围。50 km以内风随高度顺转, 有暖平流, 而且还有弱的风速辐合。21日下午石家庄始终维持暖平流加辐合的这一特性, 降雪强度较大。

19:00开始, 北部降雪加强, 回波面积增大, 充满100 km范围 (图 4d)。整层风随高度顺转, 有暖平流。75 km (2.5 km高度) 以内有弱的风速辐合, 以外辐合、辐散均比较弱。21:00开始, 整层风速加大, 存在风向和风速的辐合。随着高度增加, 风速先增大, 再减小, 再增大, 但风速始终不超过10 m/s。这种整层暖平流叠加风向风速辐合的配置一直持续到22日07:00。有利的动力和热力条件, 使得较强降雪一直维持。

22日07:00开始, 回波向雷达站附近收缩, 回波高度逐渐降低 (图 4e)。但风速仍然较大, 风向风速的辐合以及暖平流特征维持, 故降雪强度仍较强。11:00以后 (图 4f), 虽然低层仍为暖平流, 但风速减小, 风速辐合减弱, 降雪强度随之减小。

综合上述分析, 暖平流叠加风向风速的辐合是此次降雪加强和维持的主要因素[11-15]。

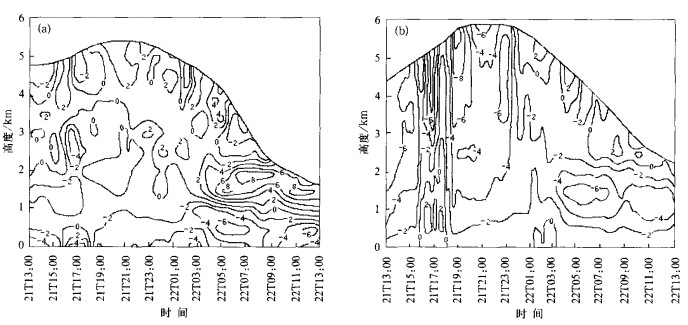

3.2 多普勒天气雷达资料的动力分析根据EVAD技术, 利用新乐多普勒天气雷达每6 min一次的基数据资料, 计算了该次降雪过程大气的平均散度 (D) 和平均垂直速度 (w)。本文中, 垂直速度定义向下为正, 即负速度表示上升运动。考虑到地物杂波以及回波缺口的影响, 此次降雪过程计算D和w的水平范围取10~40 km。

由径向速度图像 (如图 4a~c) 看出, 21日11:00之前, 回波缺口很大, 不满足EVAD技术的条件, 故降雪初期D和w的代表性很差。随着降雪的加强, 回波面积增大, D和w的可信高度逐渐抬高, 21日21:00前后最高伸展到5.4 km。22日09:00以后 (如图 4e, f), 降雪减弱, 回波充斥的高度逐渐降低, D和w的可信高度也随之迅速降低到2 km以下。

图 5a, b分别为降雪较强时段 (21日13:00—22日13:00) 的平均散度和平均垂直速度时间-高度剖面图。由图可见, 1 km以下基本维持较强的辐合, 弱的上升气流, 降雪强度的大小和散度、垂直速度的大小密切相关。降雪加强, 辐合层加厚, 辐散抬高, 气流的抽吸作用致使产生较强的上升速度。21日16:00—23:00, 辐合从地面开始一直到3.8 km, 最大值为-5.5×10-5/s, 上升速度最大为0.086 m/s, 此时降雪强度达最大。之后, 辐合层高度降低, 上升气流减弱, 雪强略有减弱。

|

|

| 图 5. 2004年12月21日13:00—22日13:00平均散度 (单位:10-5/s) (a) 和平均垂直速度 (单位:10-2m/s) (b) 时间-高度剖面图 | |

由图 3可见, 21日23:00—22日14:00雪强仍然比较大, 对照图 5a, b可知, 这主要由1 km以下较强的辐合造成的。此时, 最大辐合值为-7.9×10-5/s, 最大上升速度为0.077 m/s。22日15:00之后 (图略), 低层辐合和上升气流均减弱, 雪强明显减弱。

3.3 定性与定量分析比较由图 4径向速度产品分析可知:21日下午, 1.6 km以下有弱的风速辐合, 且辐合高度逐渐抬升; 至19:00, 辐合高度抬升到2.5 km, 2.5 km以上辐合、辐散均比较弱; 21日23:00开始, 辐合高度逐渐降低, 22日07:00降低到1 km左右高度。再由图 4e、图 4f看出, 此时低层东风风速较大, 风向性辐合较强。

再由图 5a来定量分析散度的变化:21日13:00—16:00, 2 km以下辐合; 16:00以后, 辐合高度抬升, 21:00前后抬升到3.8 km左右; 23:00开始, 辐合高度迅速降低, 22日07:00降低到1 km左右, 而且, 此时辐合数值较大。

对比由EVAD技术定量计算的散度和相同时刻由径向速度图像产品定性分析的辐合、辐散, 可以看出, 二者基本是一致的。

4 结论利用多普勒天气雷达径向速度PPI图像识别技术以及EVAD方法, 对石家庄2004年冬季一次大面积降雪过程进行了分析, 得到以下初步结果:

1) 此次大面积降雪过程始终存在暖平流, 降雪强度和散度、垂直速度关系密切:辐合层厚度加大, 辐散抬高, 则降雪加强; 辐合、辐散层高度降低, 则降雪减弱。

2) 通过多普勒雷达径向速度图像定性的辐合辐散分析与通过EVAD技术定量提取的散度值有很好的对应关系, 两者的结合, 对预报具有较好的指导作用。

| [1] | 朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 天气学原理和方法 (修订本). 北京: 气象出版社, 1992: 843-887. |

| [2] | 胡明宝, 高太长, 汤达章. 多普勒天气雷达资料分析与应用. 北京: 解放军出版社, 2000. |

| [3] | 张培昌, 杜秉玉, 戴铁丕. 雷达气象学. 北京: 气象出版社, 2001: 314-333. |

| [4] | 夏文梅, 张亚萍, 汤达章. 暴雨多普勒天气雷达资料的分析. 南京气象学院学报, 2002, 25, (6): 787–794. |

| [5] | 夏文梅, 张亚萍, 王凌震, 等. 复合风场的单多普勒速度特征. 气象科学, 2003, 23, (2): 209–216. |

| [6] | Wood V T, Brown R A. Single Doppler velocity signature interpretation of nondivergent environmental winds. J Atmos Ocean Technol, 1986, 3, (1): 114–128. DOI:10.1175/1520-0426(1986)003<0114:SDVSIO>2.0.CO;2 |

| [7] | Wood V T, Brown R A. Effects of radar proximity on single-Doppler velocity signatures of axisymnetric otation and divergence. Mon Wea Rev, 1992, 120: 2798–2807. DOI:10.1175/1520-0493(1992)120<2798:EORPOS>2.0.CO;2 |

| [8] | 胡志群, 汤达章, 梁明珠, 等. 用改善的EVAD技术和变分法计算大气垂直速度. 南京气象学院学报, 2005, 28, (3): 344–350. |

| [9] | 刘淑媛, 陶祖钰. 从单多普勒雷达速度场反演散度场. 应用气象学报, 1999, 10, (1): 41–48. |

| [10] | 陆大春, 蒋年冲. VAD有关产品在临近预报中的应用. 应用气象学报, 2003, 14, (增刊): 156–160. |

| [11] | 薛龚波, 闫丽凤, 王家芬. 初春暴雪过程的多普勒速度特征分析. 山东气象, 2004, 24, (3): 6–8. |

| [12] | 张晰莹, 张礼宝, 袁美英. 一次降雪过程的多普勒雷达探测分析. 气象科技, 2003, 31, (2): 179–182. |

| [13] | 王迎春, 钱婷婷, 郑永光. 北京连续降雪过程分析. 应用气象学报, 2004, 15, (1): 58–65. |

| [14] | 谢向阳, 赵学军. 一次大面积降雪多普勒速度特征. 新疆气象, 2003, 26, (3): 22–23. |

| [15] | 安新宇, 李毅, 史玉严, 等. 一次强降雪的雷达PPI速度图像分析. 内蒙古气象, 2004, 4: 15–16. |

2006, 17 (4): 452-458

2006, 17 (4): 452-458