近年来, 在气候变化的研究中, 全球及我国气候变暖的趋势及增温幅度[1-3]、城市热岛效应[4-5]及气候变暖原因的研究[6-8]较多, 但对如何消除城市热岛效应的影响, 客观反映气候变暖的过程及增暖程度方面的分析较少, 文献[9]在气候变化分析中, 将热岛效应最显著的城市 (人口≥50万) 的测站去掉, 以消除气候资料中热岛效应的影响。自工业革命以来, 由于人口居住地区的城市化, 引起气象站周围地表覆盖的突然变化所形成的城市热岛效应, 在全球范围内都存在。但由于各地区城市化时期的不同, 城市热岛效应使气温显著增高的时期也不同。本文从西安站与周围气象站温度变化的趋势对比中, 研究了西安市的城市热岛效应问题。

全球气候变暖问题的研究认为[3, 6, 10]:我国北方的气候变暖程度尤为显著[11]。最近一次明显的温度上升期始于20世纪80年代, 这期间正是我国经济高速发展, 人口城市化步伐加快, 城市范围扩展迅速的时期。这期间气象站由被农田包围逐步变为被楼房和水泥地面包围。对气候资料的研究显示, 西安站处于1926年以来气候最暖的时期[12]。所谓的“气候变暖”问题是单纯的气候变暖?单纯城市热岛效应?还是城市热岛效应与气候变暖的综合结果?如果是两种因素的综合结果, 它们各自对增暖程度的贡献各有多大?本文利用西安站的观测资料, 结合周围气象站的观测结果, 分析气候变化和城市热岛效应各自的可能贡献。

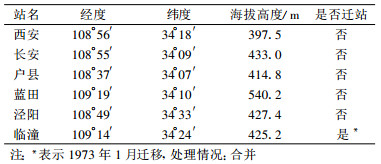

1 资料及其处理为了分析西安市的城市热岛效应, 选取周围离西安站最近的气象站。这样的县级站共有6个, 由于高陵站于1970年1月建站, 1978年1月又迁站, 所以未选取该站。本文选取5个气象站, 站点情况及其分布见表 1和图 1。使用各气象站1961—2003年逐月平均气温, 按月顺序排列, 序号为1~516个月。文中使用的气温距平其平均值是1971—2000年30年气候平均值。另外, 泾阳站1968年7—8月缺测, 使用气候平均值代替。

|

|

表 1 站点分布情况表 |

|

|

| 图 1. 西安站及周围站点分布图 | |

有人曾利用城市站与远郊站平均气温差研究城市气候变化与热岛效应问题[4], 本文所选的是距西安站最近的5个县级站 (考虑到地级站城市扩展规模比县级市大, 未选地级站), 与西安站相距经度最大的是蓝田 (相距23′), 纬度最大的是泾阳 (相距15′)。对陕西省气象要素进行聚类分析表明[13], 这几个站一年四季都位于同一气候区。

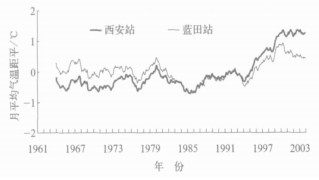

2 气候变暖和城市热岛效应分析西安站月平均气温距平曲线及对应的3年 (36个月) 滑动平均曲线、蓝田站月平均气温距平曲线及对应的3年滑动平均曲线图 (图 2)。为了图形清晰, 图中略去了月平均气温距平随时间的变化, 仅保留了3年滑动平均曲线。从图中可以得出:①两站的气温都有上升趋势; ② 1961—1979年前后西安站气温距平比蓝田站小, 1980—1991年前后两者距平基本接近, 而1992—2003年西安站气温距平比蓝田站大。这说明在温度上升的过程中, 西安站气温上升的趋势比蓝田站上升的趋势快 (斜率大)。选取3年滑动平均, 即剔除了日地活动周期, 且当样本长度 > 30时, 平均值相对稳定。分析西安站与其他站的情况, 除户县差别较小外, 均能得出相同的结论 (相应图略)。该结论和文献[12]分析西安、榆林、汉中站的升温情况类似, 但由于本文所分析的气象站都处于同一气候区, 气候变化在小区域的变化应当是同步的, 所以西安站气温上升的趋势大于周围其他气象站, 可能是由于西安站城市范围的扩展, 促使其周围环境发生变化, 形成的城市热岛效应的结果。

|

|

| 图 2. 1961—2003年西安站和蓝田站月平均气温3年滑动平均曲线 | |

假设西安周围的气象站没有受到城市热岛效应的影响, 西安站与周围站由于气温上升趋势的不同所造成的气温差异, 就反映了西安站的城市热岛效应情况。

对图 2进行仔细分析还可以看出:1961—1972年, 西安站与蓝田站的气温距平均处于负距平区, 但西安站距平平均趋势线一直在蓝田站的下方, 且滑动平均的差值相对稳定; 1973—1984年两站距平差逐步缩小到基本相同; 1985—1992年两站距平基本维持相同的趋势; 1993—1999年, 西安站与蓝田站的气温距平均处于正距平区, 但西安站距平平均趋势线一直位于蓝田站的上方, 两站距平差又逐步扩大; 2000—2003年, 两站气温距平差又基本维持相同的趋势。分析长安、临潼、泾阳3站, 均具有相同的特征。也就是说, 在分析的资料中, 西安站城市热岛效应的发展有2个加强期, 3个稳定维持期。在对西安站周边环境变化的调查后发现, 与第一个热岛效应加强时段相对应, 是城市范围逐步向观测站扩展的时期; 与第二个加强段相对应, 城市范围包围了观测站周边地区, 且在观测站300~800 m范围内建造了6座楼房, 大量耕地变成了水泥地面。

3 西安市城市热岛效应模型为了避免订正热岛效应时出现偶然因素, 采取4个气象站的平均气温 (户县站与西安站升温幅度较接近, 通过调查发现, 该观测站已经被城市建筑物所包围, 认为该站城市热岛效应亦比较明显, 予以剔除) 变化趋势作为该区的气温变化趋势。

使用同一气候区内的4个气象站 (长安、蓝田、泾阳和临潼) 的资料, 辅助建立西安站的城市热岛效应模型, 目的是既能避免某一气象站因仪器等问题使订正结果出现系统性偏差, 也能避免因所使用的观测记录异常产生的偶然性误差, 从而既保证了城市热岛效应模型的稳定性, 也保证了利用城市热岛效应模型订正后的气候变化趋势的稳定性。

从1971—2000年西安站与周围4站月平均气温距平滑动平均曲线 (图略) 可以看出, 西安站月气温距平前期 (1986年以前) 主要位于周围4站月距平平均的下方, 而后期 (1987年以后) 主要位于周围4站月距平平均的上方。

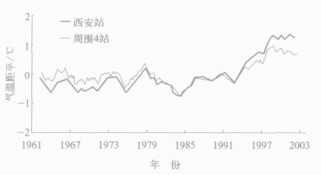

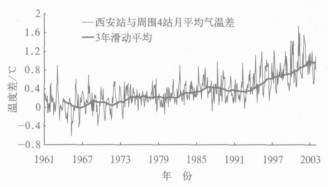

从图 3可以看出, 在1972年以前, 西安站的滑动曲线稳定位于周围4站的滑动曲线的下方; 在1973—1984年之间, 两条滑动曲线逐步靠拢, 最终达到重合; 在1985—1992年之间, 两条滑动曲线几乎完全重合; 在1993—1999年之间, 两条滑动曲线又逐步分开, 这时西安站的曲线位于周围4站的曲线之上; 2000—2003年的区间内, 两条滑动曲线之间的距离又稳定维持。上述分析中, 两条滑动曲线重合或距离稳定维持阶段是热岛效应稳定维持的时期, 两条滑动曲线的相对位置发生变化的阶段则是热岛效应加强的时期。即自1961年1月—2003年12月, 西安站的城市热岛效应当有2个加强阶段, 3个稳定维持阶段。

|

|

| 图 3. 1961—2003年西安站、周围4站平均月气温距平3年滑动平均曲线 | |

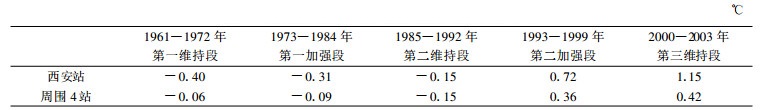

这个结论是建立在假设只有西安站有城市热岛效应, 周围气象站没有城市热岛效应的基础上得出的。因此, 周围4站气温的变化趋势, 仅有气候趋势变化影响一个因素, 而西安站的气温变化是由气候变化趋势和城市热岛效应的综合影响造成的。利用图 3气温距平滑动平均曲线, 划分出西安站与周围4站气温距平变化的各阶段, 分别计算出西安站与周围四站在各变化阶段的距平平均结果 (见表 2)。

|

|

表 2 西安站、周围4站气温变化各阶段距平平均 |

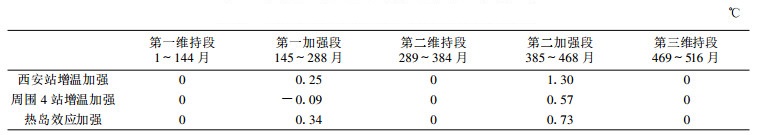

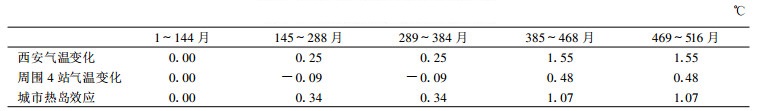

由表 2可知, 西安站2000—2003年月平均气温距平均值比1961—1972年的均值上升了1.55 ℃, 而在同一时段, 周围4站的均值仅上升了0.48 ℃, 可见在西安站气温的上升, 热岛效应所占的比重远比气候变化大。结合图 3和表 2, 并以1961—1972年西安站与周围4站气温距平相对稳定的时期为基准段, 以第一维持时段与第二维持时段温度距平之差作为第一加强段西安站及周围4站各自的气温距平相对加强的幅度, 以第二维持时段与第三维持时段温度距平之差值为各自第二加强段相对加强的幅度。而在三个维持段, 两条气温滑动距平曲线的相对距离基本稳定不变, 可以认为, 该时期内热岛效应的强度不随时间改变, 这时, 西安站和周围4站增温及热岛效应加强的数值均为0。两个加强时段气温距平相对变化 (加强) 的幅度, 即为因城市热岛效应的贡献使该阶段的平均气温的上升值 (表 3)。

|

|

表 3 各阶段西安、周围4站气温变化及上升幅度 |

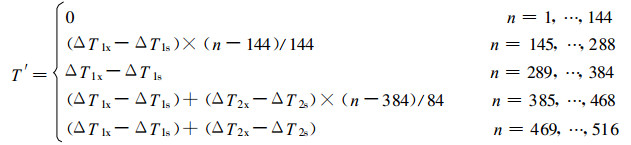

假设在热岛效应增强期间, 其增强过程随时间的变化是线性的, 就可以通过以上计算, 构造出西安市热岛效应的分段函数模型:

|

(1) |

式 (1) 中, T′代表城市热岛效应, ΔT1x为西安站第一维持段与第二维持段气温距平的上升值, ΔT1s为周围4站第一维持段与第二维持段气温距平的上升值。ΔT2x为西安站第二维持段与第三维持段气温距平的上升值, ΔT2s为周围4站第二维持段与第三维持段气温距平的上升值。n为月气温距平的时间序列号, 自1961年1月—2003年12月, 共有516个月。式 (1) 中, 月序号自145~288之间和月序号自385~468之间的T′的值随时间 (月序号n) 发生变化 (有斜率), 其他3个阶段的T′值不随时间变化 (热岛效应产生的增温为常数)。利用式 (1) 计算的热岛效应数据模型见表 4。

|

|

表 4 西安市城市热岛效应数据模型 |

用式 (1) 和表 4构造的西安市城市热岛效应模型见图 4。从图 4中可以看出, 对应于西安站第一个气温上升段, 周围4站气温反而处于下降期, 因而这个时期的城市热岛效应的值比西安站气温上升的幅度大, 这期间, 单纯由热岛效应使西安站气温上升了0.34 ℃; 而第二个气温上升段, 由于周围4站气温也在上升, 因而这个时期的热岛效应的值比西安站气温上升的幅度小, 期间单纯由热岛效应使西安站气温上升了0.73 ℃; 自2000年以来, 热岛效应相对稳定在第二个上升期后的维持段。即自1961—2003年的43年间, 因城市热岛效应使西安站的气温上升了1.07 ℃。

|

|

| 图 4. 西安市城市热岛效应模型 | |

4 验证

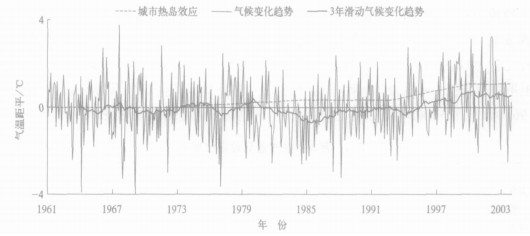

为了证实上述统计方法得出的结果, 这里通过另一种统计方法进行分析验证。利用上述统计方法所用的资料, 逐年按月排列, 利用西安站月平均气温, 直接减去周围4站月平均气温的平均值[4], 结果如图 5所示。

|

|

| 图 5. 西安站月平均气温与周围4站月平均气温的值之差及相应的3年滑动平均 | |

分析图 5中气温3年滑动平均的时间演变可以看出:1961—1972年相对平稳, 1973—1986年气温差逐渐变大, 1987—1992年又相对稳定, 1992—2000年气温差再次拉大, 2001—2003年又保持相对平稳。虽然这种分析方法没有图 2和图 3直观, 但大致趋势及结论却基本相同。但由于统计方法的不同, 计算得出的热岛效应变化幅度有微小变化。利用热岛效应模型计算西安站的升温幅度为1.07 ℃, 本统计方法计算的升温幅度为

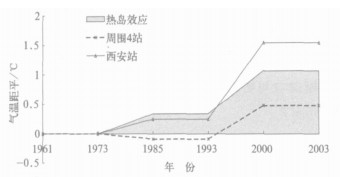

利用上述城市热岛效应模型, 分离出西安站由于城市热岛效应对气温变化的贡献和剔除热岛效应后的气候变化, 其随着时间序列的分布见图 6。

|

|

| 图 6. 西安站热岛效应对气温变化的影响和剔除热岛效应后气候变化时间序列 | |

由表 2的计算结果可以得出, 自1961—2003年中, 西安站平均气温上升了1.55 ℃。由西安市城市热岛效应模型得出, 在此期间因城市热岛效应使西安温度上升了1.07 ℃。由此得出西安站43年来平均气温上升幅度与周围4站的平均升温幅度相同, 为0.48 ℃。这说明, 在分析气候变化的过程中, 由于城市范围扩展所引起的城市热岛效应, 是一个不能被忽略的因素。在某些气温变化阶段, 其城市热岛效应是引起气温变化的主要因素。

本文的计算结果表明, 西安站近43年来因气候变化带来的增温为0.48 ℃, 与全球气候变暖的平均值基本持平。

研究中设定, 所选西安站周围的气象站都没有城市热岛效应, 并在此基础上建立了西安市城市热岛效应模型。但由于气象站大都设置在县城附近, 而县级城市的发展亦比较迅速, 也有可能周围站也已经有了城市热岛效应的影响。在本文中, 认为其热岛效应不明显而予以忽略。

6 小结文献[4]通过1964—1991年兰州市与周边气象站平均气温的对比, 得出城市热岛效应使兰州平均气温升高约1 ℃。文献[14]通过1964—1990年济南市与邻近平均气温的对比, 得出济南与周边测站平均气温差的日变化在0.32~1.92 ℃之间, 月变化夏季最低, 为0.5 ℃左右; 冬季最高, 为1.4 ℃左右。文献[15]通过对青岛90年的资料分析说明, 该站年平均气温以0.05 ℃/10a的速度上升, 近40年上升速率明显高于前期。文献[5]利用极轨卫星监测北京、天津、武汉、沈阳、昆明等城市的热岛效应最大强度为3.2~7.92 ℃。

与本研究的比较, 在热岛效应的量值上, 与前期某些研究结论基本相同; 但本研究的时段包括了20世纪该地区增暖最明显的时段[12], 增暖效应是在与同一气候区的气象资料进行对比, 剔除了气候变化的基础上得出的。本研究认为, 城市热岛效应是气象站周边环境由农田向城市过渡期所发生的特有过程, 随着过渡期的完成, 城市热岛的增温幅度将稳定维持, 而非以某一速度持续增加。

本研究表明:

1) 在研究我国的气候变暖问题时, 由于正处于我国经济高速发展期, 人口城市化步伐加快, 城市规模迅速扩张, 导致气象站周边逐步被城市建筑和水泥地面所包围, 其形成的城市热岛效应的影响不可忽视。

2) 利用西安站气温上升幅度与周边气象站气温上升幅度的差, 建立了西安市城市热岛效应模型。在此基础上, 将因城市热岛效应使西安站温度上升的值与因气候变化使温度上升的值进行分离。由于城市热岛效应使西安站产生的升温为1.07 ℃, 因气候变化产生的升温为0.48 ℃。

3) 由于不同城市在扩展中对气象站周围环境的影响阶段不同, 各气象站受城市热岛效应影响的模式也不同, 应分别建立模型, 以剔除在分析气候变化时, 由于城市热岛效应对气温上升的贡献。

致谢 本文得到了丁一汇先生的指导和帮助, 在此谨表示深深的谢意。| [1] | 王馥棠. 近十年来我国气候变暖影响研究的若干进展. 应用气象学报, 2002, 13, (6): 755–766. |

| [2] | 王绍武, 蔡静宁, 朱锦红, 等. 中国气候变化的研究. 气候与环境研究, 2002, 2: 137–145. |

| [3] | 丁一汇, 张锦, 徐影, 等. 气候系统的演变及其预测. 北京: 气象出版社, 2003: 25-46. |

| [4] | 杨法葆, 王武功, 王玉玺. 兰州城市气候变化及热岛效应分析. 兰州大学学报, 1994, 4: 161–167. |

| [5] | 赵红旭. 昆明市热岛效应卫星监测研究. 国土资源遥感, 1999, 4: 29–32. |

| [6] | 徐世晓, 赵新全, 孙平. 人类不合理活动对全球气候变暖的影响. 人与自然, 2001, 6: 59–61. |

| [7] | 王绍武. 全球气候变暖的检测及成因分析. 应用气象学报, 1993, 4, (2): 226–236. |

| [8] | 王绍武. 近百年中国气候变化的研究. 中国科学基金, 1998, 3: 167–170. |

| [9] | 任福民, 翟盘茂. 1951—1990年中国极端气温变化分析. 大气科学, 1998, 22, (2): 217–227. |

| [10] | 江志红, 丁裕国. 近百年上海气候变暖过程的再认识———平均温度与最低、最高温度的对比. 应用气象学报, 1999, 10, (2): 151–159. |

| [11] | 王绍武, 叶瑾琳, 龚道溢. 近百年中国年气温序列的建立. 应用气象学报, 1998, 9, (4): 392–401. |

| [12] | 田武文, 黄祖英, 胡春娟, 等. 陕西省气候变化的若干事实. 西北大学学报, 2003, (增刊): 144–148. |

| [13] | 杜继稳. 陕西省长期预报业务系统技术报告. 陕西气象, 1986, (专刊): 1–8. |

| [14] | 薛德强. 济南市的生态环境与热岛效应. 山东气象, 1995, 1: 1–5. |

| [15] | 洪光, 刘春光. 青岛市气候变暖的特征. 气象, 1997, 23, (8): 54–58. |

2006, 17 (4): 438-443

2006, 17 (4): 438-443