2003年汛期淮河流域出现了罕见的暴雨洪涝灾害, 6月底至7月上旬连续的暴雨和大暴雨袭击使淮河被迫分洪, 损失极其严重。准确及时的暴雨预报对于国家社会经济的发展和人民生命财产的安全日显重要, 并已成为重大气象服务中最迫切的需要。

近几十年我国暴雨预报和研究取得了长足的进步。近十年来, 丁一汇[1]、赵思雄[2]、高守亭等[3]比较全面地回顾和总结了国内暴雨研究尤其是中尺度暴雨研究的最新进展。近年来, 随着中尺度暴雨数值模式的不断深入发展, 利用模式高时空分辨率的输出结果已有可能分析出目前探测资料难以获取的中小尺度系统的空间结构及其发生发展过程。崔波等[4]用5 km内层格距的MM5模拟了北京延庆地区的一次暴雨过程, 准确地模拟出了因地形影响形成的小气旋, 它是触发这次暴雨的直接原因。王建捷等[5]对1998年6月的一次梅雨锋暴雨过程β-中尺度对流系统 (β-中尺度云塔) 进行了数值模拟和诊断分析。王智等[6]最近用细网格达到10 km的MM5模式成功地模拟出了在α-中尺度低涡的东南部边界层所激发出的β-中尺度涡旋, 正是它造成了远离α-中尺度低涡的一个突发的中尺度强降水区。姜勇强等[7]则用η坐标模式模拟了一次台风倒槽内β-中尺度低涡发生发展的过程及其空间结构。这些研究正在不断加深我们对暴雨过程的认识以及对暴雨中小尺度对流系统发生机理、空间结构的了解。

由于暴雨过程的复杂性、多样性以及中小尺度对流系统的强地域性, 加之探测资料的局限性, 因此目前暴雨的预报和研究还远远不能满足国民经济发展和汛期防洪决策的需求, 要真正揭示各类暴雨形成的复杂机理并加以准确预报还需要不断深入的总结和研究。本文旨在通过对淮河流域一次大暴雨过程的分析和数值模拟, 来进一步揭示暴雨中尺度对流系统发生发展的物理过程及其空间结构, 通过研究寻找对预报有益的思路, 最终改进暴雨预报。

1 模式简介AREM模式是由中国科学院大气物理研究所宇如聪等人[8-9]设计完成的有限区域暴雨研究模式。模式垂直坐标选用η坐标, 并采用IAP-GCM动力框架, 它易于构造出完全能量守恒的时空差分格式, 使模式具有比较好的稳定性和预报精度, 水汽平流计算采用保形正定平流差分。模式的物理过程主要包括非局地边界层参数化方案、水平扩散和垂直通量输送、大尺度凝结降水及Betts对流参数化调整方案。模式变量的水平分布采用E网格, 水平分辨率平均约37 km, 对应E网格的两个子C网格水平分辨率为0.5°×0.5°。模式在垂直方向上等距分为28层, 模式顶为50 hPa。

本文采用改进的Barnes客观分析方法, 以2003年6月28日20:00 (北京时, 下同) T213的12 h预报场作为背景场, 加入29日08:00常规探空资料进行客观分析, 形成模式的初值场。

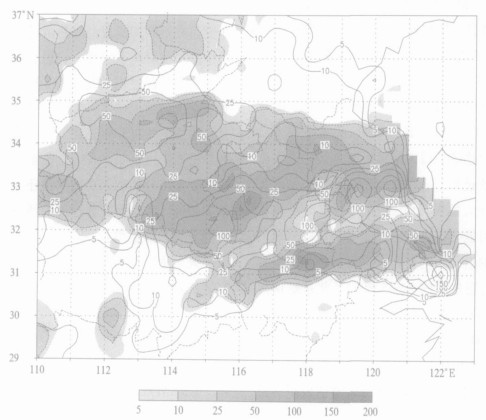

2 模拟结果与实况的对比分析 2.1 模拟降水与实况降水图 1是2003年6月29日08:00—30日08:00数值模式模拟的24 h累计降水量 (等值线) 与实况降水区 (阴影区) 分布图。从实况降水分布可知, 从西北到东南方向有3条平行的近于E—W向分布的暴雨带。其中主雨带位于整个淮河流域, 两个大暴雨区分别位于安徽的颖上 (155 mm) 和苏北的宿迁 (103 mm); 另外在皖南东部到苏南西部还有一条暴雨带, 最强中心出现在芜湖 (159 mm) 附近, 上海崇明也出现了70 mm暴雨中心; 在河南北部还有一条范围更小的暴雨带, 其中心位于开封, 强度为91 mm。从模式模拟的24 h降水看, 模拟主雨带与实况主雨带分布较为一致, 雨带呈近E—W向分布, 其上有多个大暴雨中心, 雨带的西段与实况较为吻合, 大暴雨中心略偏于颖上的西南侧, 雨带的东段比实况偏南, 雨量偏大。另外在河南北部还模拟出一条暴雨带, 其范围和强度与实况基本吻合。但模式没有模拟出皖南附近的暴雨带, 而在上海附近模拟出了一个独立的强度达到200 mm的雨区, 比实况偏强。

|

|

| 图 1. 2003年6月29日08:00—30日08:00数值模式模拟的24 h累计降水量 (等值线) 与实况降水区 (阴影区) 分布图 (单位:mm) | |

从逐小时的降雨量 (图略) 可以较清楚地看出这次暴雨过程中3条暴雨带形成的时间变化特征。29日上午, 暴雨首先在皖南东部至苏南西部开始产生并向偏东方向移动, 过程持续到29日傍晚; 崇明的暴雨区主要集中出现在29日上午; 河南北部的暴雨主要集中出现在29日下午; 淮河流域的暴雨则从29日下午一直持续到30日早晨, 降水首先在淮河流域西段即河南东南部开始生成, 此后沿淮河流域不断向东扩展到苏北地区, 并造成覆盖整个淮河流域的暴雨带。

从模式逐小时的预报降水看, 上海附近的强降水主要集中在积分后2~7 h之内, 与实际降水出现的时段是一致的; 而淮河流域的主雨带主要出现在积分后5~17 h之内, 降水首先在淮河流域的西段生成, 然后沿淮河流域不断向东扩展到江苏的中部地区, 它比实际降水发生早3 h, 而结束时间比实际降水也早, 在实况和模拟的雨带上都有多个中尺度雨团活动, 它们生成后都向偏东方向移动, 但仔细分析难以找出它们的一一对应关系; 另外, 模拟出的河南北部暴雨带, 虽然其范围和强度与实况基本吻合, 但降水集中出现在积分的后5 h (30日凌晨), 与实际降水出现的时间 (29日下午) 相差较远, 已不是由同一个中尺度系统所造成的降水。因此, 本文将重点分析淮河流域主雨带上β-中尺度系统发生发展的物理过程和三维空间结构特征。

2.2 环流形势的对比分析2003年6月29日08:00 500 hPa图上 (图略), 甘肃中部到四川盆地东部有一支近南北向的高空低槽, 西太平洋副热带高压 (以下简称副高) 位置偏南, 我国中东部地区处于副高外围、西风槽前的西南暖湿气流之中。其后24 h之内, 副高处于西伸北抬的加强过程中, 受其影响西风槽南段稳定少动, 北段缓慢东移。

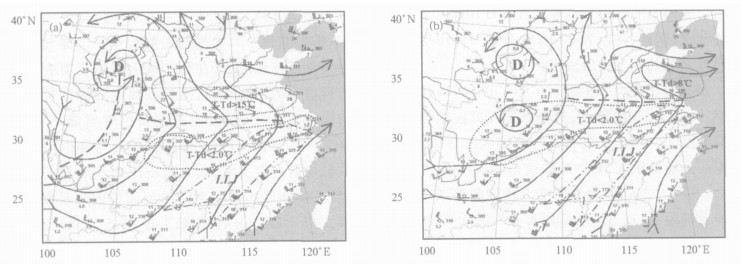

图 2给出了29日08:00和20:00 700 hPa的天气形势。从图 2a中可以看出, 在兰州附近有一个304 dagpm的低涡, 由低涡中心向南、沿青藏高原东侧有一支西风槽; 而沿32°N从四川盆地东北部经湖北北部、河南南部到安徽中部有一条准东西向的暖式切变线, 切变线南北两侧无明显温差, 但湿度锋区非常明显, 其北侧为T-Td > 15 ℃的干空气区, 南侧为T-Td < 2.0 ℃的湿空气区, 与干空气团相联系的是反气旋式的高压脊 (俗称高压坝); 一支风速为16~20 m·s-1的SW低空急流位于梧州、郴州、南昌、安庆至杭州一线。到29日20:00 (图 2b), 兰州附近的低涡略有东移, 同时在四川盆地的北部从流场上可以分析出一个相对闭合的低涡环流; 副高处于西伸北进的过程中, 受其影响, 原来位于32°N附近的切变线北抬到了34°N附近, 位于河南中部、安徽北部到江苏北部一线, 切变线两侧的干湿空气区也随之北移, 但干空气区范围有所减小; 从低空急流的变化来看, 长沙站SW风的风速已由14 m·s-1加大到22 m·s-1, 南京站则由4 m·s-1的SE风转为18 m·s-1的SW风, 可以看出急流轴整体北抬加强。

|

|

| 图 2. 2003年6月29日08:00 (a) 和20:00 (b) 700 hPa形势图 (矢量线为流场, 粗断线为切变线, D表示低涡, LLJ表示低空急流) | |

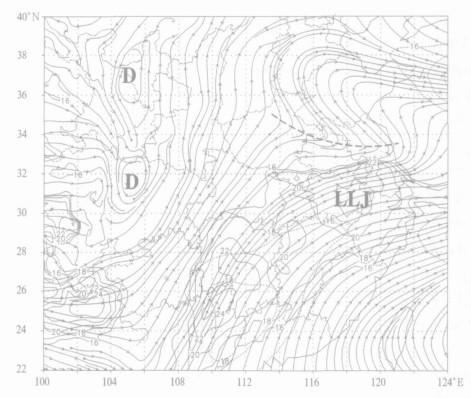

图 3给出了模式模拟的12 h (29日20:00) 700 hPa形势图, 对比图 2b可以看出, 模式不仅模拟出了105°E附近两个低涡的发展, 更主要的是模式较准确地模拟出了副高、低空急流和江淮切变线的北抬过程, 对切变线两侧的湿度锋区也较好地模拟出了它的变化 (图略)。从其他各层环流形势、系统、要素的模拟以及24 h的模拟结果来看, 模式对这次过程的模拟是成功的。下面将根据模式逐小时的模拟结果对淮河流域主雨带的发展演变过程做进一步的分析。

|

|

| 图 3. 2003年6月29日20:00 700 hPa形势场模拟结果 (矢量线为流线; 实线为不低于16 m·s-1等风速线, 细虚线为初始时刻不低于16 m·s-1的等风速线, 间隔2 m·s-1; 粗断线为切变线, D表示低涡, LLJ表示低空急流) | |

3 β-中尺度系统的数值模拟

根据模式逐小时的模拟结果分析发现, 造成主雨带上强降水的β-中尺度系统在700 hPa以下表现更为活跃, 因此, 将以850 hPa来分析对流层低层β-中尺度系统的发生发展过程。

2003年6月29日08:00 850 hPa四川盆地有一个140 dagpm的低涡, 从低涡东北部向东伸展的切变线沿32°~33°N之间一直延伸到江苏中部, 沿切变线为弱低压区, 其上的涡度值在5×10-5s-1左右。积分1~3 h后, 处于切变线南侧暖湿气流中的上海及其附近, 在对流层低层首先出现低压扰动, 并迅速发展成β-中尺度低压; 在β-中尺度低压形成的同时, 在流场上开始出现气旋性扰动, 并很快发展成β-中尺度气旋, 这些β-中尺度系统形成后略为向西北方向移动, 生命史约5~6 h, 由此形成了上海附近的局地强降水。

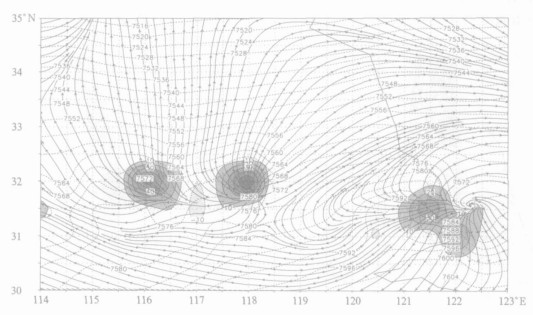

积分3~4 h后, 同样处于切变线南侧暖湿气流中的淮河流域西段也开始有中尺度低压扰动出现, 同时在流场上开始出现气旋性曲率加强; 积分5 h后 (图 4), 沿32°N, 在116°E和118°E处分别发生发展出一对β-中尺度低压和气旋, 上海附近的β-中尺度低压和气旋配合完整, 从随后1 h的模拟降水分布看, 它们与β-中尺度系统的配合极为密切。

|

|

| 图 4. 模式积分5 h后850 hPa流场、高度场及积分后5~6 h的模拟降水 (矢量线为流线; 虚线为高度场, 间隔4 gpm; 阴影区为模拟的1 h降水区, 单位:mm, 间隔为10 mm) | |

在随后的12 h之内, 淮河流域的中尺度低压扰动带略向北移, 同时低压中心不断沿切变线向东扩展, 但并非每个时刻都有完整的β-中尺度气旋与β-中尺度低压相配合, 在切变线上流场主要表现为气旋性曲率的不断加强, 沿切变线的强涡度带上不断有强涡度中心发展, 它们的量值常常能达到40×10-5~50×10-5s-1。强涡度中心与β-中尺度低压有较好的对应关系, 而未来雨团的发展与它们紧密结合, 最终形成了一条沿淮河流域的强暴雨带。在模式积分8~9 h后 (图略), 在32.5°N, 115°E附近发展出一个β-中尺度气旋, 并配合有β-中尺度低压, 从29日20:00 850 hPa的天气形势图上看 (图略), 四川盆地的低涡稳定少动, 而在它向东伸展的切变线上, 在115°E附近 (河南南部) 可以分析出一个闭合的低涡环流, 它可能与切变线上β-中尺度系统的发展有较密切的关系。从模拟的850 hPa及以下各层流场的逐时变化看, β-中尺度气旋有时也表现为一个点上气流的汇合, 有时表现为β-中尺度辐合线形式, 它们的生命史一般只有1~3 h。

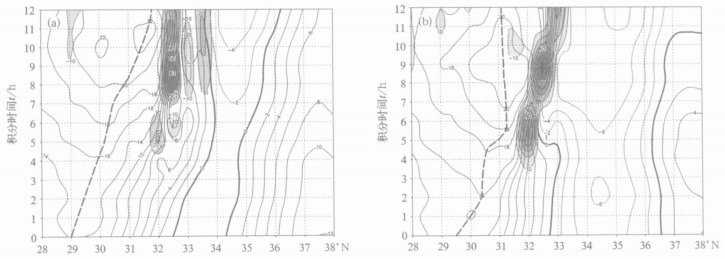

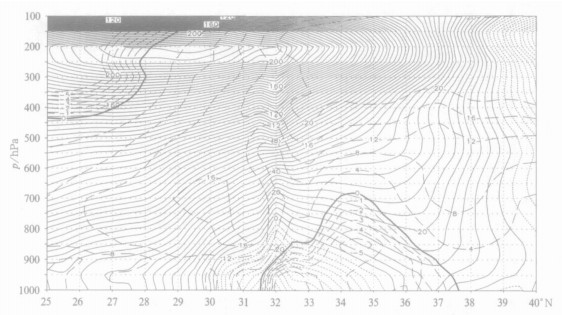

4 β-中尺度系统的发生发展 4.1 低空急流的演变从前面的分析看到, 西南低空急流在这次过程中明显加强北抬, 从等压面和经向垂直剖面上风速随时间的变化可以更清楚地反映出来。图 5首先给出了700 hPa和850 hPa上沿118°E风速u分量和涡度随时间的演变。u分量正值表示西风 (可近似代表西南低空急流), 负值表示东风, 左侧的0线表示江淮切变线的位置, 右侧0线则代表切变线北侧高压脊的位置。从图 5a可以看出:初始时刻, 700 hPa低空急流轴线位于29°N, 随着副高的加强北进, 低空急流轴迅速向北推进, 中心强度也在不断加强, 同时, 切变线和高压脊也不断北移。积分5 h后, 急流中心推进到30°N, 切变线也北移到34°N附近, 而在32°N附近风速梯度开始加强并有较强正涡度中心发展。此后, 急流中心继续北推, 切变线则稳定少动并略有南压, 它们之间的风速梯度进一步加强, 正涡度得到强烈发展, 积分8 h后出现的第二个强涡度中心已北推到32.5°N, 此后一直稳定维持在这一纬度上, 从它的水平分布、演变 (图略) 还可看出, 在强涡度带上不断有β-中尺度的强涡度中心发展东移。

|

|

| 图 5. 700 hPa (a) 和850 hPa (b) 上沿118°E u分量和涡度随时间的演变 (实线、细虚线为u分量等值线, 间隔2 m·s-1; 粗断线表示西风急流中心位置随时间的演变; 阴影区为涡度场, 单位:10-5s-1) | |

从图 5b可以看出:850 hPa与700 hPa的特征大致类似, 不同之处在于850 hPa切变线在积分的前4 h只略有北移, 积分5 h后在切变线南侧的暖湿气流中有β-中尺度气旋生成, 从而使u值0线南移 (从图 5中也可以看出切变线整体出现南移), 稳定2 h后开始缓慢北推, 到29日20:00切变线仍位于33°N, 与初始时刻位置相比没有发生大的改变, 这与实况的变化是一致的。

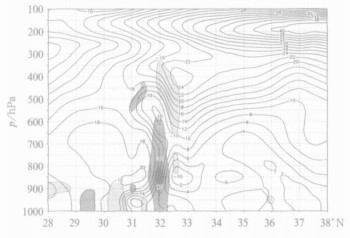

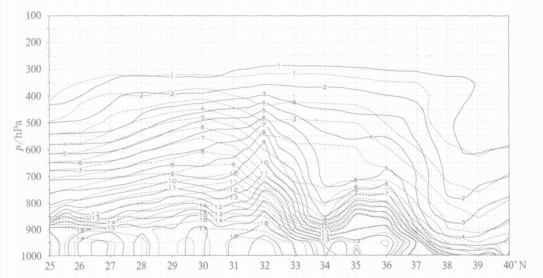

图 6是积分5 h后沿118°E涡度和全风速等值线垂直剖面。此时, SW低空急流轴已由29.5°N推进到了31°N, 高度位于850 hPa, 强度达到20 m·s-1。从低空急流轴在空间的变化过程看, 急流轴所在的高度在积分的前5 h一直位于850 hPa, 随后向上扩展到700 hPa, 并在这两层之间维持均匀的强风速。从图 6中可以清楚看到, 随着急流中心的向北推进, 伴随着急流轴北侧风速梯度的明显加强, 在32°N处发展出一支强的正涡度柱, 从近地层向上垂直伸展到600 hPa, 涡度柱中最强的涡度中心出现在急流轴所在的高度, 涡度值达到50×10-5s-1。从此时散度场的水平分布和垂直分布来看, 与正涡度发展相配合的是明显的辐合区, 两者的量级是一致的。

|

|

| 图 6. 模式积分5 h后沿118°E涡度和等风速线垂直剖面 (实线为等风速线, 间隔2 m·s-1; 阴影区为涡度场, 单位:10-5s-1, 正涡度最大中心值为50×10-5s-1) | |

4.2 高空风场的变化

随着低层正涡度柱 (带) 及辐合场的强烈发展, β-中尺度低压和气旋迅速生成, 与此同时, 对流层中高层形势也开始发生变化。初始时刻400 hPa (图略), 在副热带高压外围天气尺度的SW流场中, 风速沿气流方向均匀增大。此时, 辐散量值仅达到1×10-5s-1。积分3 h后, 在31°~32°N纬度带上开始出现气压扰动并略向东偏北方向移动。图 7给出了积分5 h后400 hPa高度场、散度场和距平流场。从图中可以看出, 积分5 h后在气压扰动带上新生出了β-中尺度高压 (脊), 虽然在实际风流场上没有β-中尺度反气旋与之配合, 但由新生的β-中尺度高压 (脊) 所引起的地转偏差 (变压风) 使得中尺度高压的东北侧SW风速加大并有强风中心形成, 而中尺度高压西南侧的风速减小并有弱风中心出现, 这种风场的变化特征在116°E, 118°E, 121°E等处都是类似的, 它们所导致的结果从距平流场可以很清楚地看出来, 那就是在β-中尺度高压 (脊) 范围内出现了明显的反气旋式辐散环流和β-中尺度的强辐散中心, 其量值可以达到50×10-5s-1以上。从此时涡度场的水平分布和垂直分布来看, 在β-中尺度强辐散区的发展过程中, 主要由SW风速切变造成的负涡度区比散度场要小半个量级, 约为10×10-5s-1(对应图 6中32°N上空的负涡度区)。

|

|

| 图 7. 模式积分5 h后400 hPa高度场、散度场和距平流场 (矢量线为流线; 虚线为等高线, 单位:gpm; 阴影区为散度场, 单位:10-5s-1, 辐散最大中心值为57×10-5s-1) | |

4.3 垂直环流的发展

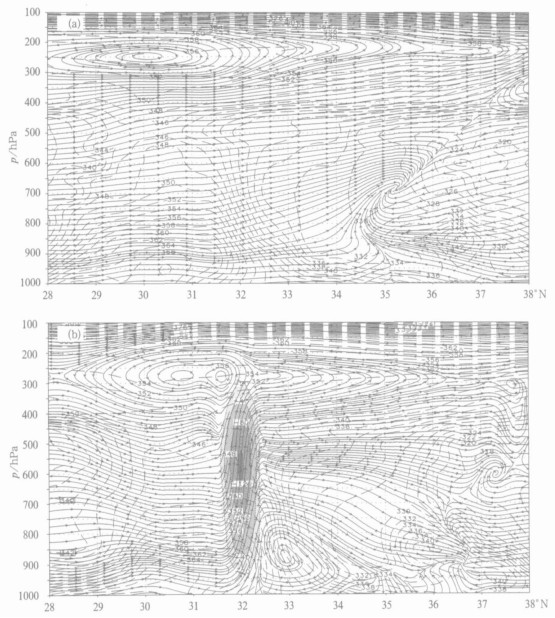

随着低层辐合和高层辐散的强烈发展, 大气垂直运动也随之发生了明显变化。从垂直运动场的水平分布看, 在31°~32°N纬度带上发展出的上升运动带积分5 h后北抬到了32°N, 此时上升运动区表现出明显的β-中尺度特征 (图略)。与图 6一样选取118°E的经向剖面来分析经向垂直环流的变化特征。图 8给出了初始时刻和积分5 h后沿118°E的经向垂直环流, 同时还给出了θse的分布和不高于-20×10-3hPa·s-1的上升运动区。从图 8a中可以看到, 32°N附近有一支近于垂直的狭窄的θse强锋区, 其高度可以伸展到600 hPa附近, 它是由低层伴随着暖式切变线的湿度锋所造成的。θse强锋区南侧2~3个纬距内是副热带高压外围较宽广的暖湿气流, 在这一区域内500 hPa层以下大气具有明显的对流不稳定。

|

|

| 图 8. 初始时刻 (a) 和积分5 h后 (b) 沿118 °E θse分布 (单位:K) 和垂直环流剖面 (虚线为θse, 间隔2 K; 矢量线为经向流线; 阴影区为不高于-20×10-3 hPa·s-1上升运动区, 中心最大值为-120×10-3 hPa·s-1) | |

随着副热带高压的北进, θse强锋区及其南侧的暖湿气流也不断北移。积分3 h后 (图略), 在θse强锋区的南侧发展出上升运动带, 同时在950 hPa层跨越θse锋区开始有次级环流发展; 积分5 h后 (图 8b), θse锋区已经推进到33°N附近, 而在它相邻的南侧32°N上空, 一支狭窄的强上升气流从边界层内一直垂直伸展到300 hPa高度, 最强上升运动出现在600~550 hPa高度, 中心最大值为-120× 10-3hPa·s-1, 相当于2 m·s-1。胡伯威[10]分析了与这种低层湿度锋 (θse锋区) 耦合的带状CISK, 指出湿度锋南界附近最有利于发生第二类条件不稳定。而且一个值得注意的事实是:梅雨锋暴雨大多出现在这一区域, 而不是距湿度锋较远的具有明显对流不稳定的副热带高压外围较宽广的暖湿气流中, 本例中其他经向剖面上都有类似的特征。在图 8b中还可以看到, 在950 hPa层跨越θse锋区发展出的次级环流缓慢向上抬升到了850 hPa, 环流范围有所扩大, 此后这一经圈环流仅维持在这个高度上。

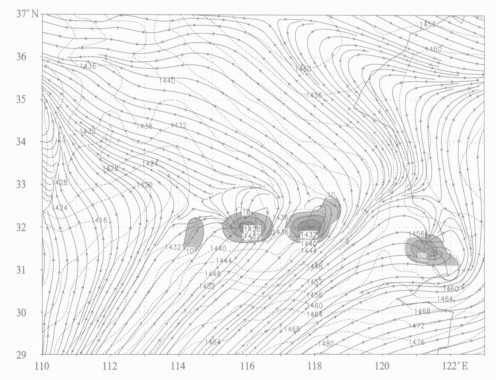

5 β-中尺度系统的空间结构特征从前面的分析可以看到, 积分5 h后850 hPa发展出了β-中尺度低压和气旋, 同时400 hPa也有β-中尺度高压发展。为了表征这些β-中尺度系统在空间结构上的分布特征, 图 9给出了积分5 h后沿118°E高度距平和风速u剖面。从图中可以看到, β-中尺度低值距平区中心轴线在32°N上空垂直发展到了650 hPa, 在650 hPa及以下各等压面上均可分析出闭合的β-中尺度低压中心; 而同样在32°N上空, β-中尺度高值距平区从500 hPa向上伸展到300 hPa, 其间各层也都可以分析出闭合的β-中尺度高压中心。从风速u的分布可以看到, 32°N上空850 hPa以上都是西风, 在流场上没有β-中尺度气旋或反气旋与β-中尺度低压或高压配合; 但是在850 hPa及以下各层32°N附近出现了负的u值即东风, 分析各层流场发现均有β-中尺度气旋与β-中尺度低压相配合; 从u值0线分布可以看出, 850 hPa及以下各层的β-中尺度气旋自下向上略向北倾斜, 而850 hPa至700 hPa向北倾斜的u值0线表明低层切变线是北倾的。分析发现600~550 hPa没有出现β-中尺度高度距平区, 是β-中尺度低压和高压的过渡层。

|

|

| 图 9. 模式积分5 h后沿118°E高度距平和风速u垂直剖面 (实线、短虚线为高度距平, 单位:gpm; 长虚线为u, 正值表示西风, 负值表示东风, 单位:m·s-1) | |

结合图 8b进一步分析发现, 水平的β-中尺度气旋与跨越θse锋区的经向次级环流都发生在850 hPa及以下层次内, 从它们发生的时间看, 经向次级环流在积分3 h后首先出现在边界层中, 在它缓慢向上发展的过程中, 环绕其上升支形成了水平的β-中尺度气旋。这两种环流在边界层中的耦合机制尚需作进一步的研究。

从该剖面上比湿的垂直分布和它随时间的演变也可以清楚地看到 (图 10), 随着低层中尺度辐合系统和高层中尺度辐散系统的发生发展, 低层水汽迅速向中尺度对流系统活动的区域集中并形成狭窄的水汽辐合带, 同时水汽还有向上输送的趋势。

|

|

| 图 10. 沿118°E比湿的垂直分布及其随时间的演变 (虚线为初始时刻的比湿, 实线为积分5 h后的比湿, 单位:g·kg-1) | |

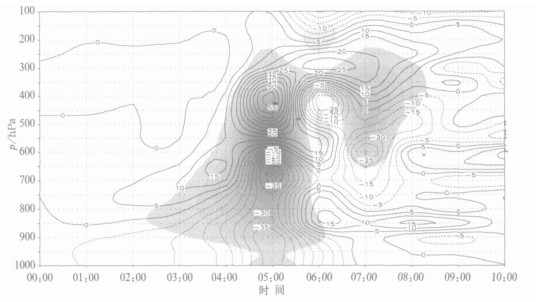

图 11给出了32°N, 118°E格点上空散度和垂直速度随时间的演变, 从中可以看出低层辐合中心与高层辐散中心在积分4~5 h后迅速上抬, 辐合层厚度明显加大, 强度急剧增加, 尤其是对流层高层400 hPa出现了57×10-5s-1强辐散中心 (与图 7中118°E的阴影区相对应), 从而造成了强烈的上升运动。这种高度场、湿度场、散度场和垂直运动的空间变化特征实质上反映了中尺度系统的发展演变过程。

|

|

| 图 11. 2003年6月29日32°N, 118°E上空散度 (单位:10-5s-1) 和垂直速度随时间的演变 (实线为辐散, 虚线为辐合, 间隔5×10-5s-1; 阴影区表示垂直运动, 最强上升速度为-120×10-3 hPa·s-1) | |

6 结论

通过对“6.29”淮河流域大暴雨过程β-中尺度系统发生发展的数值模拟, 可以得到如下几点结论:

1) 西南低空急流的发展变化是造成这次过程的重要原因。随着西太平洋副热带高压加强北进, 低空急流轴迅速向北推进, 加强了其北侧的风速梯度和气旋性切变, 使涡度场发生了强烈变化, 强正涡度柱的发展导致了低层β-中尺度低压和β-中尺度气旋的新生。

2) 对流层中高层β-中尺度高压的发展所引起的地转偏差使得中尺度高压周围的风场发生明显变化, 并导致β-中尺度辐散中心强烈发展, 配合低层的强辐合, 造成了强烈的上升运动。

3) 强上升运动出现在低层θse强锋区的南侧, 跨越θse强锋区的经向垂直环流首先在边界层中形成并缓慢向上发展, 环绕其上升支形成了水平的β-中尺度气旋。

4) 随着低层β-中尺度辐合系统和高层β-中尺度辐散系统的发生发展, 低层水汽迅速向β-中尺度系统活动的区域集中并形成狭窄的水汽辐合带, 在强上升运动作用下最终形成强降水。

| [1] | 丁一汇. 暴雨和中尺度气象学问题. 气象学报, 1994, 52, (3): 274–284. |

| [2] | 赵思雄. 中尺度动力学与暴雨等灾害性天气预测理论的研究. 大气科学, 1998, 22, (4): 503–510. |

| [3] | 高守亭, 赵思雄, 周晓平, 等. 次天气尺度及中尺度暴雨系统研究进展. 大气科学, 2003, 27, (4): 618–627. |

| [4] | 崔波, 李泽椿, 郭肖容, 等. 对北京地区一次灾害性暴雨的数值模拟分析. 暴雨·灾害, 1997, 1, (1): 79–90. |

| [5] | 王建捷, 李泽椿. 1998年一次梅雨锋暴雨中尺度对流系统的模拟与诊断分析. 气象学报, 2002, 60, (2): 146–155. |

| [6] | 王智, 翟国庆, 高坤. 长江中游一次β中尺度低涡的数值模拟. 气象学报, 2003, 61, (1): 66–77. |

| [7] | 姜勇强, 王昌雨, 张维桓, 等. 台风倒槽内β中尺度低涡及特大暴雨的数值模拟. 气象学报, 2003, 61, (3): 312–322. |

| [8] | 宇如聪. 陡峭地形有限区域数值预报模式设计. 大气科学, 1989, 13, (2): 139–149. |

| [9] | 宇如聪, 曾庆存, 彭贵康, 等. "雅安天漏"研究Ⅱ, 数值预报试验. 大气科学, 1994, 18, (5): 535–551. |

| [10] | 胡伯威. 与低层"湿度锋"耦合的带状CISK和暖切变型梅雨锋的产生. 大气科学, 1997, 21, (6): 679–686. |

2006, 17 (4): 421-430

2006, 17 (4): 421-430