2. 北京市气象局, 北京 100089

2. Beijing Municipal Meteorological Bureau, Beijing 100089

行星边界层是大气流动和下垫面相互作用的结果, 湍流垂直交换显著。其主要物理过程包括:动量输送、热量输送、水汽输送、摩擦效应和地形强迫等, 它对于地面和大气之间的动量、热量以及水汽交换起着十分重要的作用。行星边界层有着明显的日变化; 日出后, 地表吸收太阳辐射, 热通量向上输送, 边界层开始发展; 随着地表吸收太阳辐射增加, 自由热对流湍流开始发展, 向上的感热通量使上部空气升温, 而由上向下输送动量使得下部的气流加速, 同时暖空气的热泡从地面上升, 渗入到逆温层, 形成卷挟, 混合层的质量场和风场不断调整, 直到午后边界层高度最高时达到平衡; 日落时地表辐射消失, 通常会在空中发展出一个悬浮逆温层, 在城市上空尤为明显, 近地层风场由于地表摩擦开始减弱, 通常在夜间逆温层上部形成夜间低空急流[1]。

利用模式研究边界层日变化的工作并不多, 杨玉华等利用MM5对北京城市边界层热岛的日变化周期进行了模拟[2]。考虑到以往工作忽略了对于低层风场的关注, Zhang等利用MM5模式中的5种边界层参数化方案对低层风温的日变化以及边界层结构进行模拟对比[3]。但是边界层内的物理量的描述并不仅仅取决于边界层方案, 在陆气之间不断进行着动量、能量和物质的交换。因此对于低层大气, 陆面过程也有着非常重要的影响。刘树华等曾建立了一个二维模式来研究陆面和大气边界层之间的相互作用[4], 但是没有应用到三维真实大气。

本文利用WRF模式中的2种边界层方案和3种陆面过程的匹配, 对北京地区夏季边界层的三维结构进行了1 km高分辨的模拟, 通过与北京自动站观测和理论分析得到的边界层典型结构特征进行对比, 比较和讨论了各方案对边界层结构日变化的模拟能力以及陆面过程对于边界层的影响。

1 模式及边界层和陆面方案简介WRF模式是由NCAR及NOAA联合一些大学和研究机构开发的新一代中尺度预报模式同化系统, 它的研制是为了给理想化的动力学研究、全物理过程的天气预报、空气质量预报以及区域气候模拟提供一个公用的模式框架。WRF模式是一个完全可压非静力模式, 采用Arakawa C格点。垂直坐标采用质量坐标。其最终目标是满足水平分辨率为1~10 km左右的大气科学研究模拟试验和高分辨率数值预报业务应用的需要。

WRF V2中有3种边界层方案可选:YSU方案, MRF方案和MYJ方案。YSU方案根据TM模式[5]进行改进, 在热量和动量廓线中加入由卷挟造成的热量输送, 引进PBL中速度尺度廓线和Prandtl数廓线, 同时考虑了动量的非局地混合[6]。实际上, YSU方案是MRF方案的一种改进形式, 在WRF的发展计划中, YSU方案将完全替代MRF方案。MYJ方案的基本原理是湍流动能的1.5阶闭合, 它能预报TKE并有局部的垂直混合, Janjic在MY方案[7-8]的基础上, 设计了洋面粘性子层方案, 并对湍流主长度尺度进行了修正[9-10]。

WRF模式现有3种陆面过程参数化方案:热量扩散 (SLAB) 方案, Noah/OSU方案以及新引入的RUC方案。热量扩散方案使用垂直扩散方程预报5层的土壤温度, 取地表以下2 m的土壤温度为固定温度, 能量计算包括辐射、感热及潜热通量, 此方案还可适用于雪盖和分裂的短时间步长[11]。Noah陆面模式是由OSU模式改进而来, 它能够预报4层的土壤湿度和温度, 以及树冠蒸腾和等水量的雪深, 它也能输出地面和地下的径流总量, 在处理蒸发和蒸腾作用时, 陆面过程使用了植被和土壤类型, 该方案使用一个诊断方程来获取地表温度, 同时使用一个合适的分子扩散层来阻止热量的传递, 并考虑了雪盖和冻土的影响[12], 最近, Tewari等人对其进行了进一步改进, 更充分地考虑了城市下垫面的影响[13]。在WRF V2中, Smirnova等将RUC系统中的RUC陆面模式耦合到WRF模式中, RUC模式包含多层土壤以及雪盖及植被的处理, 求解6层上土壤热量和湿度输送方程, 以及地表的能量及湿度收支方程, 并用隐式方案计算地表通量, 冻土的参数化考虑了土壤中相变的潜热释放, 同时考虑了土壤中的冰对于水汽输送的影响[14]。

2 边界层结构的模拟对比试验由于WRF模式嵌套方案的实现, 使得在有限计算资源下进行高分辨率模拟试验成为可能。本模拟试验采用双向反馈的三重嵌套网格, 对北京地区边界层的结构和近地面特征进行细致模拟, 模拟中心点为40°N, 116.4°E, 水平格距分别为9 km, 3 km和1 km, 格点数为151×145, 垂直为34层, 为了细致地描述边界层结构, 低层分辨率较高, 1500 m以下分为16层, 100 m以下取9层以分辨城市边界层结构。

初始场选用NCEP/NCAR 1°×1°再分析资料, 6 h更新一次侧边界。地形高度的分辨率为30″, 另外用了美国USGS 30″的LANDUSE (土地利用) 资料, 该资料共有24种土地利用分类, 这种高分辨下垫面信息的使用为精细数值模拟提供必要的基础。模式中云微物理过程选用LIN方案; 长波辐射选用RRTM方案, 短波辐射采用Dudhia方案, 每10 min调用一次辐射过程; 积云对流采用Kain-Fritsch方案, 每5 min调用一次, 但第三重区域不使用对流参数化方案。

从2004年7月1—3日每日08:00(北京时, 下同) 开始进行36 h的模拟。取每次积分后24 h结果与自动站的观测做比较。其中2日为晴好天气; 3日云量增多, 21:00以后有降水发生。本研究分析不同天气条件下, 边界层结构对于陆面和边界层方案的敏感性。

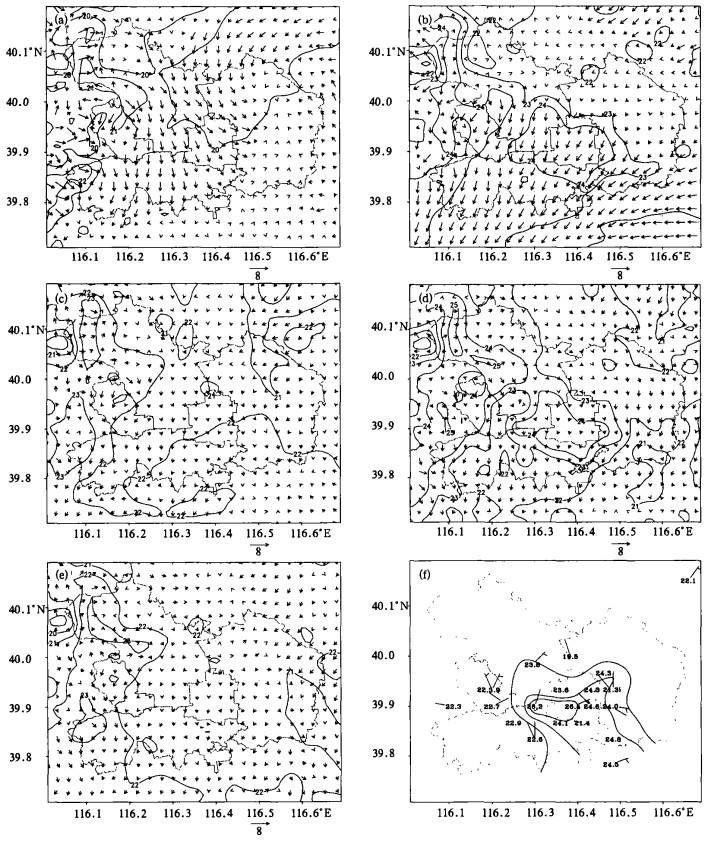

2.1 近地面层风场和温度场的模拟对比分析北京地区西北环山, 北部山区温度较低, 且温度梯度较大。有研究表明, 北京存在着明显的热岛效应, 年平均气温城郊相差2.0 ℃ [15]。图 1显示了几种边界层方案和陆面模式模拟的7月3日02:00的2 m温度场和10 m风场的比较。图 1f为自动站观测, 可以看出夜间城区热岛效应较强, 城郊差异可达4 ℃; 城区的风速非常小, 多数站点为静风。模拟结果显示, 由于Noah方案在计算地表能量平衡时将地表辐射比作为土地利用类型的函数引入, 并且改善了对于城市下垫面处理, 因此较好地反映了城市的热岛现象, Noah方案与MYJ方案匹配模拟的热岛效应更为明显, 而SLAB方案基本上未模拟出城市的热岛现象。由于北京的特殊地形, 北京市风场的日变化非常明显, 即夜间风向偏北, 白天风向转南, 几种方案均能模拟出这种风向的日变化特征, 模式较好地描述了西北山区山谷的辐合和地形高处的辐散。陆面过程不仅影响近地面温度场, 而且对于近地面风场也有一定的影响, 其中Noah方案模拟的风向与观测更为吻合。边界层方案对于风速有着非常明显的影响, YSU方案在城区的风速比郊区大, 这显然与观测事实不符, 而MYJ方案模拟的夜间风速较小, 风速水平分布比YSU方案的结果合理。

|

|

| 图 1. 北京地区2004年7月3日02:00 2 m温度 (单位:℃) 和10 m风场 (单位:m·s-1) 水平分布模拟对比分析 (a) YSU/SLAB, (b) YSU/Noah, (c) MYJ/SLAB, (d) MYJ/Noah, (e) MYJ/RUC, (f) 自动站观测 | |

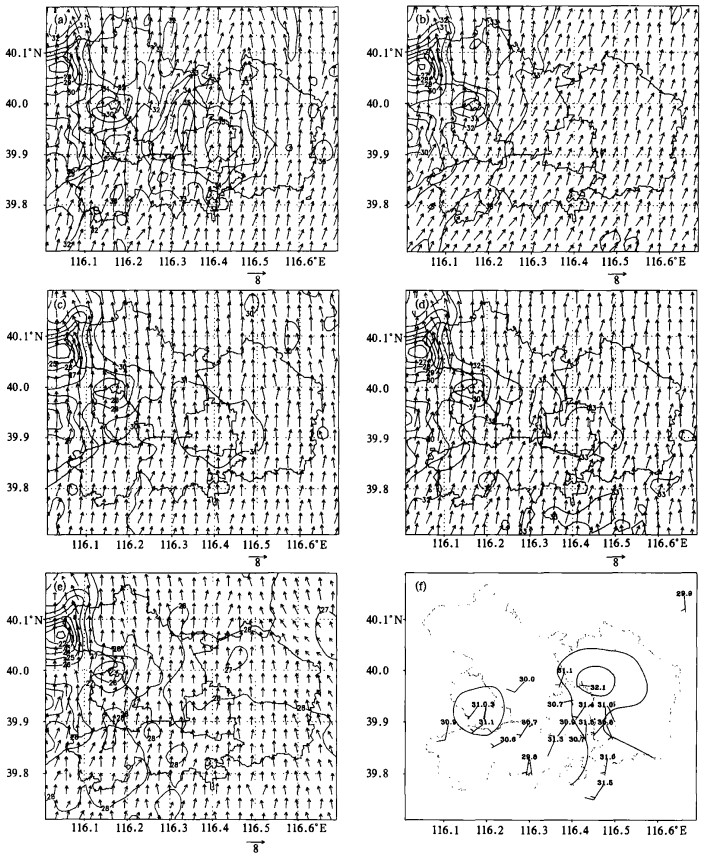

图 2显示了北京地区2004年7月3日14:00 2 m温度的情况, 此时为多云。由观测可见, 白天城乡之间的温差较小。除了YSU与SLAB方案匹配模拟出一个较强的高温中心外, 其他模式模拟在城区的温度均较为均匀。MYJ与SLAB方案匹配模拟城区2 m温度的值与观测最为接近, 而Noah方案模拟的城区温度明显偏高, 可能对于城市下垫面的影响描述过于突出, RUC方案又明显偏低。与夜间相比, 白天风力加大, 风向也有所变化, 转以偏南风为主 (图 2f), 这主要是由地形的动力和下垫面的热力共同作用形成的。几种方案均成功地模拟出了风速增大, 风向转南这一热动力特征。

|

|

| 图 2. 北京地区2004年7月3日14:00 2 m温度 (单位:℃) 和10 m风场 (单位:m·s-1) 水平分布模拟对比分析 (a) YSU/SLAB, (b) YSU/Noah, (c) MYJ/SLAB, (d) MYJ/Noah, (e) MYJ/RUC, (f) 自动站观测 | |

几种方案对于风速的模拟反映了一个共同的缺陷, 即没有模拟出城区风速比郊区小的事实。这说明两种边界层方案中均未充分考虑城市下垫面对于气流的拖曳作用。

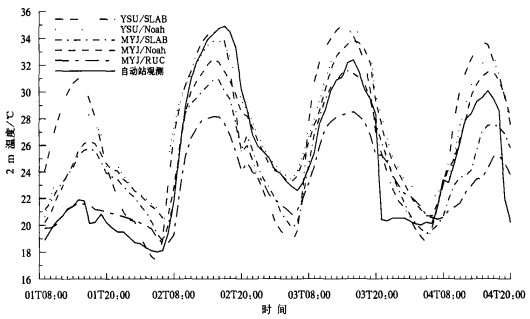

2.2 城市边界层的日变化分析选取39.85~39.97°N, 116.33~116.45°E这一范围代表城区, 将其2 m温度和10 m风速求取平均, 并与城区自动站的平均温度和风速的日变化做比较。图 3为2004年7月1—4日北京城区2 m温度的日变化比较结果。几种方案均模拟出了温度的日变化特征。近地面层的温度不仅对于边界层方案敏感, 对陆面过程也非常敏感, 这是因为2 m温度由地面温度根据相似理论推算得到。7月2日天空晴朗无云, 太阳辐射较强, 近地面温度较高, 几种方案的模拟结果均不同程度地低于观测, 其可能是因为模式未考虑城市街谷的辐射截获效应。总的看来, MYJ方案的模拟结果明显优于YSU方案。YSU方案模拟的温度变化幅度较观测大, 而RUC模式模拟的温度值与观测相比系统性偏小。

|

|

| 图 3. 2004年7月1—4日北京城区2 m平均温度的日变化对比分析 | |

图 4为2004年7月1—4日北京城郊10 m风速日变化对比。可以看出各种方案对于城区近地面风场的模拟结果均不同程度的偏大, 尤其是白天, 模拟的风速远比观测值大。YSU方案模拟得到白天的风速比MYJ方案偏大更为明显, 陆面过程中SLAB方案模拟的风速比Noah方案稍微偏大, RUC模拟的城区风速最小。而南郊的风速模拟结果与观测值较为接近, 因此这种城区模拟的风速普遍偏大极有可能是由于两种边界层方案均未充分考虑城市下垫面粗糙度的影响所致。通过对郊区风速的模拟结果比较, 发现MYJ边界层方案明显比YSU方案更接近于观测。当3日21:00降水发生后, 由于陆面模式对于土壤湿度的描述不同, 使得风速对于陆面过程的敏感性增大。

|

|

| 图 4. 2004年7月1—4日北京城区10 m风速的日变化对比分析 (a) 城区平均, (b) 郊区 | |

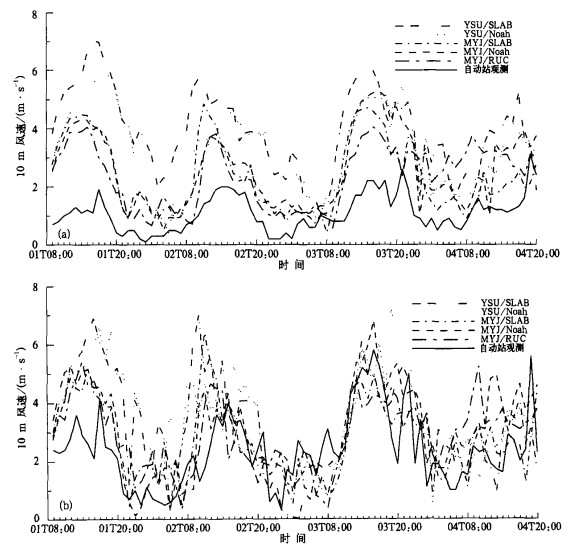

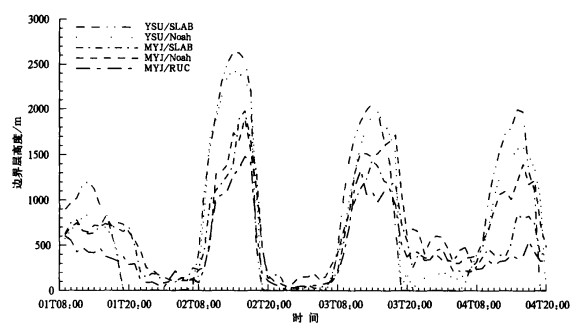

图 5显示了不同方案模拟的城区平均的边界层高度日变化的对比结果。由图可见, WRF模式模拟的边界层高度日变化较为合理, 08:00左右边界层开始发展, 14:00以后边界层高度达到峰值, 之后, 边界层高度开始下降, 日落时分下降迅速, 到20:00左右形成稳定边界层。YSU方案中边界层高度是根据位温廓线来确定的, MYJ方案则是根据湍流动能的廓线来最终确定边界层高度的。YSU方案在白天边界层高度较高, 而夜间较低, 说明YSU方案所描述的各种物理量的垂直交换较MYJ方案强烈, 这一点从后面的廓线分析中也可以看出。大多数情况, YSU方案对于夜间边界层高度的描述偏低, 接近于零, 相比而言, MYJ方案模拟得到的边界层高度日变化相对更为合理。另外发现, 陆面过程对于边界层高度也有影响, 尤其是7月4日有降水发生时, 由于陆面过程对于土壤湿度的不同处理, 使得潜热通量各有不同, 因此对边界层高度的影响较大。由于目前没有实际的边界层高度的观测值, 因此这种对比分析也是相对的。

|

|

| 图 5. 2004年7月1—4日北京城区平均边界层高度的日变化对比分析 | |

从以上的分析可以看出, 几种方案模拟的边界层日变化特征非常明显, 白天边界层逐渐发展, 温度渐高, 风速较大; 而夜间边界层则逐渐减弱稳定, 温度降低, 风速减小。

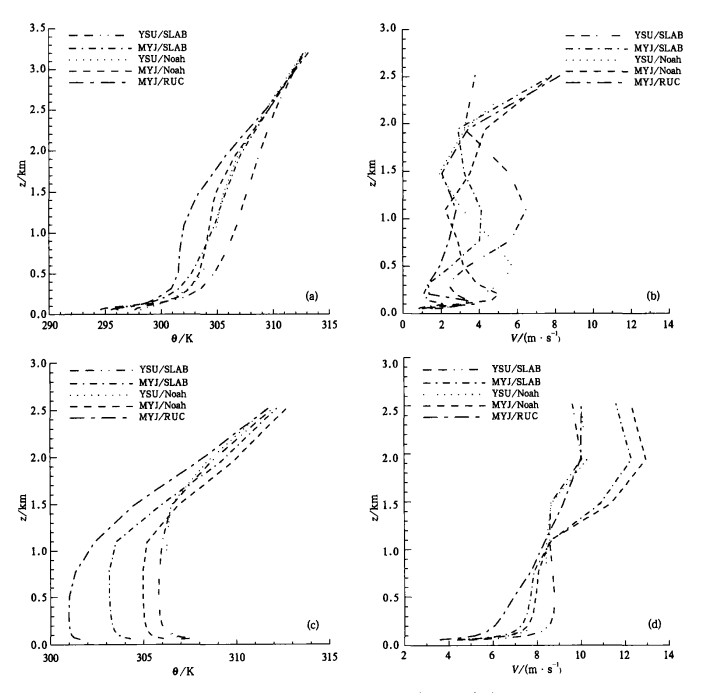

2.3 边界层垂直结构分析图 6给出几种方案模拟的2004年7月3日北京城区平均位温和风速廓线。温度廓线体现了白天地表升温, 以及夜间地表降温、热量向上输送的过程。位温廓线在夜间反映了稳定边界层的特征, 从下往上, 可清楚地分辨出稳定边界层、剩余层、卷挟层的结构特征, 由于下垫面的影响, 低层风速较小, 因此各方案对于夜间风速廓线的模拟差异较大, 但是各方案均显示在低空约100~200 m高度处有一风速大值区。除了MYJ/RUC方案以外, 白天的位温廓线和风速廓线都十分典型, 从下往上可分别看出表面层、混合层和卷挟层的结构特征, 可以看出YSU方案描述的混合强度较大, 因此混合层的高度较高。另外发现不同的陆面过程不仅对于温度的垂直结构有较大影响, 而且通过与边界层之间的相互作用, 对于风速廓线分布的影响也比较大。陆面选用RUC方案模拟得到的风温廓线与其他方案的差异较大, 且边界层结构特征不明显。

|

|

| 图 6. 2004年7月3日北京城区风温廓线的日夜对比 (a) 02:00位温廓线, (b) 02:00水平风速廓线, (c) 14:00位温廓线, (d) 14:00水平风速廓线 | |

3 结论

随着模式分辨率的提高, 陆面过程和边界层过程的作用越来越不容忽视, 陆面及边界层参数化是模式研究的一个重要方面。本文用WRF中的几种不同的边界层和陆面参数化方案, NCEP/NCAR再分析资料作为初始场, 使用三重嵌套对北京地区夏季的边界层结构进行1 km分辨率的模拟对比。模拟时间为2004年7月1—4日, 重点比较了在不同的天气条件下几种方案对于近地面风场、温度场以及边界层结构的日变化特征的模拟结果。通过与北京自动站观测资料的对比, 发现WRF模式基本上能够模拟出边界层的日变化特征。

在进行高分辨模拟时, MYJ边界层方案对于低层风温的模拟结果明显优于YSU方案, 这说明, 采用简单的K闭合模式的YSU方案尽管基本上描述了大气边界层的宏观特征, 但是, 在较高分辨率下, 湍流的高阶闭合方案更能合理地描述边界层内的热量及动量的输送特征。对于陆面模式的比较发现, SLAB热量扩散方案仅考虑土壤的热量传输, 而不考虑土壤湿度的变化, 它不需要土壤湿度作为初值, 因此它主要对土壤温度敏感。使用Noah陆面方案时, 有降水发生后, 各物理量对于边界层方案的敏感性增大, 这是因为Noah方案除了预报土壤温度以外, 还考虑土壤湿度, 当降水发生后, 土壤尤其是其表层的湿度增大, 增加了地表的潜热输送, 因此对近地面层的风温场影响较大。由于Noah方案中引入了城市下垫面的单层城市冠层模式, 重新考虑了城市建筑的热量输送, 大大提高了模式对于城市热岛效应的模拟能力。RUC陆面模式是WRF V2.0.3.1版中新引入的方案, 尽管它考虑的过程相对比较复杂, 但是在WRF模式中不够成熟, 对于近地面风温的模拟过度偏小, 而且对于边界层结构的描述不尽人意。另外发现不论何种方案, 模拟的城区风速与观测比较都明显偏大, 而在郊区的风速模拟结果与观测较为接近, 这说明WRF模式中各边界层方案关于北京城市建筑物对气流的拖曳作用考虑得不够充分。

| [1] | Stull R B.边界层气象学导论.徐静琦, 杨殿荣, 译.青岛:青岛海洋大学, 1991:1-21. |

| [2] | 杨玉华, 徐祥德, 翁永辉. 北京城市边界层热岛的日变化周期模拟. 应用气象学报, 2003, 14, (1): 61–68. |

| [3] | Zhang Dalin, Zheng Weizhong. Diurnal cycles of surface winds and temperatures as simulated by five boundary layer parameterizations. J Appl Meteor, 2004, 43, (1): 157–169. DOI:10.1175/1520-0450(2004)043<0157:DCOSWA>2.0.CO;2 |

| [4] | 刘树华, 文平辉, 张云雁, 等. 陆面过程和大气边界层相互作用敏感性实验. 气象学报, 2001, 59, (5): 533–548. |

| [5] | Troen I B, Mahrt L. A simple model of the atmospheric boundary layer:sensitivity to surface evaporation. Boundary-Layer Meteo, 1986, 37: 129–148. DOI:10.1007/BF00122760 |

| [6] | Noh Y, Cheon W G, Hong S Y. Improvement of the K-profile model for the planetary boundary layer based on large eddy simulation data. Boundary-Layer Meteo, 2003, 107: 401–427. DOI:10.1023/A:1022146015946 |

| [7] | Mellor G L, Yamada T. A hierarchy of turbulence closure models for planetary boundary layer. J Atmos Sci, 1974, 31: 1791–1806. DOI:10.1175/1520-0469(1974)031<1791:AHOTCM>2.0.CO;2 |

| [8] | Mellor G L, Yamada T. Development of a turbulence closure model for geophysical fluid problems. Riew Geophys Space Phys, 1982, 20, (4): 851–875. DOI:10.1029/RG020i004p00851 |

| [9] | Janjic Z I. The step-mountain coordinate:physical package. Mon Wea Rev, 1990, 118: 1429–1443. DOI:10.1175/1520-0493(1990)118<1429:TSMCPP>2.0.CO;2 |

| [10] | Janjic Z I. The step-mountain Eta coordinate model:further developments of the convection, viscous sublayer and turbulence closure scheme. Mon Wea Rev, 1994, 112: 927–945. |

| [11] | Dudhia J. A Multi-layer Soil Temperature Model for MM5. The 6th PSU/NCAR Mesoscale Model Users Workshop, Boulder, CO, PSU/NCAR, 1996:49-50. |

| [12] | Tewari M, Chen F, Wang W, et al.Numerical Experiments with MM5 and WRF Using the Upgraded Unified Noah Land Surface Model.The First Joint WRF/MM5 Users' Workshop in Boulder, Colorado on 22—25 June, 2004. |

| [13] | Tewari M, Chen F, Wang W, et al.Implementation and Verification of Unified Noah Land Surface Model in the WRF Model.84th AMS Annual Meeting, Seattle, Washington, 11—15 Jan, 2004. |

| [14] | Smirnova T G, Benjamin S G, Brown J M, et al. Cycled Snow State in RUC Coupled Data Assimilation System (CDAS). 84th AMS Annual Meeting, Seattle, Washington, 11—15 Jan, 2004. |

| [15] | 北京市气象局气候资料室.北京城市气候.北京:气象出版社, 1992:177. |

2006, 17 (4): 403-411

2006, 17 (4): 403-411