2. 安徽省气象科学研究所, 合肥 230061;

3. 安徽省大气科学与遥感重点实验室, 合肥 230061;

4. 徽省气象台, 合肥 230061

2. Anhui Provincial Institute of Meteorological Science, Hefei 230061;

3. Anhui Atmospheric Science and Remote Sensing Key Laboratory, Hefei 230061;

4. Anhui Provincial Meteorological Bureau, Hefei 230061

我国新一代天气雷达自从1999年开始布网以来, 为我国强对流天气的探测和预警能力的提高提供了强有力的手段。我国气象工作者利用新一代天气雷达数据对强对流天气进行了一些个例研究[1-6], 包括产生冰雹、龙卷和大风的超级单体风暴、多单体风暴和飑线。在对流风暴产生的强烈天气现象中, 由风暴的下沉气流导致的地面大风是出现频率最高的。对流风暴的下沉气流的空间分布是极不均匀的, 往往在大片的下沉气流中, 会有一股或几股较强的下沉气流, Fujita将它们定义为下击暴流[7-8]。他进一步将下击暴流划分为微下击暴流 (尺度小于4 km, 持续时间小于10 min) 和宏下击暴流 (尺度大于10 km, 持续时间大于10 min) [8]。美国曾经进行过4次外场试验, 包括NIMROD (Northern Illinois Meteorological Research on Downburst) [8-9], JAWS (Joint Airport Weather Studies) [10], FLOWS (FAA/Lincoln Laboratory Operational Weather Studies) [11]以及MIST (Microburst and Severe Thunderstorm) [12], 对下击暴流进行了广泛的观测和深入的研究。我国对于下击暴流的观测和研究极少, 具有多普勒测速功能的新一代天气雷达的布网为我国开展下击暴流的观测和研究提供了有力的手段。2002年7月16日17:00 (北京时, 下同) 左右, 位于湖北荆州的C波段新一代天气雷达在我国首次记录到了一次微下击暴流过程①, 持续时间约10 min, 靠近地面附近的最大辐散速度为16 m/s。2003年6月6日16:00—18:00, 安徽定远县义和及二龙等乡镇发生下击暴流和冰雹天气, 冰雹大小不均, 大的直径40 mm左右, 小的10 mm左右, 降水量20 mm左右。此次下击暴流和冰雹天气造成1人死亡, 农作物受灾面积达200 hm2。该下击暴流事件由3轮间隔时间很短的下击暴流构成, 首轮下击暴流起始于6月6日16:39, 最后一轮下击暴流结束于17:53, 整个下击暴流系列的时间跨度为74 min。本研究将利用位于合肥的CINRAD-SA型多普勒天气雷达资料对这次下击暴流事件进行详细分析。

① 刘火胜.私人通信.2003.

1 天气背景6月5日08:00 500 hPa图上 (图略), 横槽 (冷温度槽) 位于赤峰、北京、大同到东胜一线。6月5日20:00横槽略有下摆, 另外在石家庄、郑州到南阳有低槽发展。6月6日08:00, 低槽东移到华东沿海, 高层有弱冷空气南下。700 hPa等压面上 (图略), 6月5日20:00—6日08:00有低槽东移。850 hPa等压面上 (图略), 6月5日20:00, 槽线位于济南、阜阳、武汉到长沙一线, 6月6日08:00, 槽线东移到射阳、南京、安庆一线。从高低空配置来看, 6月6日08:00 500 hPa的高空槽明显超前, 700和850 hPa高空槽位置基本重合, 落后于500 hPa高空槽, 安徽省大量的强对流天气都是在这种前倾槽的形势下产生的。在这种天气形势下, 高空槽后干冷平流位于低层槽前暖湿平流之上, 形成对流不稳定的形势。

6月5—6日, 南京和安庆探空显示850 hPa, 700 hPa的温度露点差逐渐减小, 说明其湿度逐渐增大, 相应500 hPa的湿度明显下降, 说明高层有干冷空气扩散南下。由于中高层湿度条件较差, 所以没有造成大面积的强对流, 只是在冷空气下摆的过程中在低层形成边界层切变辐合线, 在其附近产生了一些孤立的强对流。图 1给出了6月6日16:00安徽省内的地面观测资料。在定远县的西北和北部的地面风为东北风, 定远东部为东南风, 南边为西风, 因此可以判断有一条近似西南—东北向的边界层切变辐合线通过定远, 边界层辐合线北边湿度较小 (温度露点差大), 南边湿度较大 (温度露点差小)。

|

|

| 图 1. 2003年6月6日16:00安徽省地面图 | |

距定远县最近的南京探空站6月6日08:00的探空曲线 (图略) 表明, 南京位于下击暴流发生地安徽定远县南部的东南方向约100 km。该时刻南京站的对流有效位能CAPE值约为1800 J/kg, 表明中等强度的对流 (垂直) 不稳定。另外, 从温度和露点曲线的差值可以看出700 hPa以下的大气比较湿, 700 hPa以上明显变干, 在500 hPa附近温度露点差达到最大。相当位温从地面附近的336 K向上逐渐减小, 到500 hPa附近达到最小值325 K, 然后向上逐渐增大, 500 hPa与地面之间的相当位温之差为-11 K。这表明大气低层暖湿和中层干冷的垂直热力分布特征。由风的垂直分布可知:08:00南京地面为西南风 (图略), 在边界层顶附近转为西北风。在700 hPa附近为北风, 到了500 hPa以上又转为西北风。0~6 km间的垂直风切变大小为16m/s, 而0~3 km间的垂直风切变不到5 m/s。即低层垂直风切变较弱, 0~6 km之间的垂直风切变主要集中在3~6 km之间。

2 多普勒雷达资料分析2003年6月6日15:00左右, 雷达反射率因子图 (图略) 显示穿过安徽定远县有一条西南—东北走向的反射率因子为10~20 dBz的窄带回波, 对应于第一章中提到的定远县境内的地面风的辐合切变线。另外, 还有一条位于长丰县境内的西北—东南走向的短一些的窄带回波 (彩图 2所示为1 h以后情况, 但窄带回波的位置变化不大)。在两条窄带回波位于定远、长丰和肥东3县交界处附近, 有一个孤立的雷暴正开始发展, 该雷暴一直持续到15:50。该雷暴消亡后不久, 在距离该雷暴消亡处不远的定远南部和肥东交界处附近, 另一个雷暴在16:02前后生成 (彩图 2中方框), 反射率因子核心位于5.5 km的高空, 强度超过30 dBz。正是这个雷暴在随后的发展中演变为多单体强风暴, 产生了3轮下击暴流和大冰雹。

|

|

| 图 2. 2003年6月6日16:02合肥多普勒天气雷达0.5°仰角反射率因子图 (方框内为新生的雷暴。距离每圈50 Km) | |

16:14, 上述雷暴的强度加强并超过40 dBz (图略); 16:21, 其反射率因子核心强度超过55 dBz (图略)。反射率因子的垂直剖面显示 (彩图 3), 16:21反射率因子核心位于7 km左右高度, 随后反射率因子核心不断下降, 16:33高度在3 km左右, 强度超过60 dBz。此时该雷暴3.4°仰角上的反射率因子呈现出彗星一样的形状, 头位于西北方, 尾位于东南方 (彩图 4)。这种形状是由中高空的西北气流造成的, 低层的风暴入流来自西南方。反射率因子大值区位于回波的西北, 靠近入流一侧。

|

|

| 图 3. 穿过产生下击暴流的多单体风暴反射率因子核心随时间演变的垂直剖面图 | |

|

|

| 图 4. 2003年6月6日16:33和17:09多单体风暴在3.4°仰角反射率因子图 | |

由彩图 5中16:33径向速度图可见, 2.4°仰角径向速度场出现明显的辐合特征 (辐合中心如箭头所示, 高度2.8 km左右), 同时1.5°, 3.4°和4.3°仰角也出现辐合特征 (图略), 辐合区垂直范围为1.5~5.5 km。而此时0.5°仰角与上述辐合中心对应位置 (箭头所指) 还未出现明显的辐散。在接下来的体扫 (16:39), 0.5°仰角径向速度图出现明显的辐散特征 (箭头所指位置), 最大辐散速度为16 m/s, 水平尺度3~4 km, 距地面高度500~600 m, 表明强下沉气流 (下击暴流) 应该已经到达地面。同时上述反射率因子核心进一步下降到1.5 km高度附近 (彩图 3)。

|

|

| 图 5. 2003年6月6日下午下击暴流发生前后0.5°和2.4°仰角 (图中左上角标注) 雷达径向速度随时间演变 (距离每圈50 km) | |

观测事实表明, 在下击暴流到达地面之前, 可以观察到反射率因子核心的持续下降, 并伴随着云底以上向着反射率因子的辐合特征, 这为下击暴流预警提供了非常重要的线索。

上述下击暴流发生前出现的反射率因子核心的持续下降, 和云底以上的辐合特征是一个普遍现象吗?我国这方面的观测个例极少, 而美国有大量下击暴流的雷达观测个例。Roberts等[13]在研究了发生在科罗拉多州的31个微下击暴流事件后指出, 在孤立雷暴产生的微下击暴流发生之前, 往往有反射率因子的持续下降和云底以上的辐合, 利用这一事实可以提前数分钟做出下击暴流预警。基于文献[13]的结论, Eilts[14]开发了适用于美国新一代天气雷达WSR-88D下击暴流预警算法软件, 作为美国强风暴实验室NSSL的强对流天气预警决策支持系统WDSS的一个部分。

对于本个例, 下击暴流出现在16:39, 而反射率因子核心的持续下降和云底以上的辐合特征的雷达观测事实在16:33已经非常清楚, 因此可以提前6 min (一个体扫) 做出下击暴流预警。

16:45(图略), 低层辐散正负速度中心间距增大到8 km左右, 强度不变, 表明下沉气流触地后向四面扩散, 尺度逐渐增大。2.4°仰角径向速度场除了继续显示出辐合的特征之外, 还有气旋式的旋转。下击暴流发生旋转是一个相当普遍的现象[15], 既有气旋式旋转, 也有反气旋式旋转, 其中, 气旋式旋转的占多数。关于旋转的起源及其对下击暴流的影响将在下一章讨论。16:51(彩图 5), 下击暴流造成的低层辐散 (0.5°仰角) 的速度最大值的区域有所减小, 表明首轮下击暴流趋于结束。注意到2.4°仰角径向速度场仍有明显辐合, 同时气旋式旋转特征比上个体扫时更明显。由反射率因子随时间演变的垂直剖面可见 (彩图 3), 16:39, 当第一个对流单体的反射率因子核心下降到大气低层时, 另一个新的单体正在发展, 其核心位于7 km高度左右, 随后, 其反射率因子核心强度很快增强到65 dBz以上, 而核心高度不断下降。16:57, 其核心高度下降到2 km以下。随着第二个单体反射率因子核心下降到大气低层, 下击暴流加强, 16:57低层最大辐散速度由14 m/s增加到22 m/s (彩图 5), 第二轮下击暴流开始, 下击暴流水平尺度约为9 km。17:03 (彩图 5), 低层最大辐散速度仍为22 m/s, 正负速度极大值间的距离, 也就是下击暴流的水平尺度, 增大到15 km左右。17:09(彩图 5), 下击暴流造成的辐散气流强度减少到16 m/s, 同时在这个宏下击暴流的区域内, 还包含有一个尺度在1~2 km微下击暴流, 其位置如圆圈所示, 相应的最大低层辐散速度为16 m/s。16:57在第二个单体反射率因子核心下降到大气低层的同时 (彩图 3), 第三个单体正在发展, 此时其反射率因子核心位于6 km高度。随后, 该反射率因子核心逐渐下降, 在17:15下降到3 km以下 (彩图 3)。相应地, 17:15左右, 出现了新一轮强下沉气流爆发, 即第三轮下击暴流。其造成的低层辐散, 叠加在上一轮下击暴流造成的正在减弱的辐散场上, 使低层辐散突然加强, 最大辐散速度又达到22 m/s, 最大正负速度中心间的距离为6~7 km (彩图 5)。随后, 低层辐散逐渐减弱, 直到17:53完全消散。

因此, 整个系列下击暴流过程由在时间上一个接一个的先后3轮下击暴流构成, 对应于产生下击暴流的多单体风暴中相继3个对流单体反射率因子核心的下降, 时间跨度为74 min, 平均每个下击暴流持续25 min。在产生下击暴流, 造成地面大风的同时, 该多单体风暴还产生了直径达40 mm的大冰雹。16:51反射率因子的垂直剖面显示 (彩图 3) 一个明显弱回波区 (WER) 和高大的回波悬垂结构, 50 dBz的反射率因子区一直延伸到接近8 km高度, 越过了-20 ℃等温线的高度 (7.2 km), 且反射率因子核心强度超过65 dBz, 这些特征预示地面很快会出现直径超过20 mm大冰雹[2, 15]。

彩图 4给出了下击暴流发生前后3.4°仰角反射率因子的演变情况。16:33后, 反射率因子呈现出彗星一样的形状, 头位于西北方, 尾位于东南方。这种形状是由中高空的西北气流造成的。反射率因子大值区位于头部, 也是低层入流和主要上升气流所在的区域, 上升气流在到达对流层顶附近后, 向四面八方辐散, 在下风方形成长长的云砧。在17:09左右, 5 dBz以上反射率因子所覆盖的区域达到最大, 纵向尺度超过100 km, 横向尺度超过30 km。从16:14到17:15, 风暴中心向南方移动了不到10 km。风暴移动是风暴单体沿风暴承载层的平均风平流和由新单体不断生成造成的传播运动的合成。上述多单体风暴的平流方向是东南方向 (风暴承载层的平均风为西北风, 风速为20 m/s左右), 而整个风暴非常缓慢地向南移动 (2~3 m/s), 可以判断新生单体是在风暴的西方不断生成, 导致风暴向西方向的传播, 传播与平流的合成, 就形成了风暴整体向南的缓慢移动。17:15以后 (图略), 风暴移向西南方向, 移动速度大大加快。这是由于风暴顶迅速降低, 导致风暴承载层的平均风大大降低, 而新生单体的位置由风暴西方变到西南方, 即风暴变为向西南传播, 而风暴单体的平流由于变得很弱, 最终的风暴移动主要受风暴传播的支配, 因此较快地移向西南。

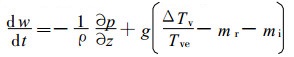

3 下击暴流强迫机制考虑到下击暴流的水平和垂直尺度, 采用如下形式的经过简化的垂直运动方程:

|

(1) |

式 (1) 中, w为垂直速度, ρ为空气密度, p为气压,

ΔTv为气块与环境空气的虚温差, Tve为环境空气的虚温, mr和mi分别是雨水和冰的混合比,

在下击暴流产生之前, 风暴中没有明显的旋转, 很难推断垂直气压梯度力在下击暴流生成中的作用。多数研究人员认为其作用与后面几项相比是次要的[13, 16-18]。第2章中的分析表明每一轮下击暴流的爆发都以风暴反射率因子核心的下降为前兆, 因此可以推断降水 (包括冰雹和雨滴) 的拖曳作用可能是下击暴流产生的主要初始动力。如前所述, 本个例中地面出现直径超过40 mm的冰雹, 考虑到下降过程中的融化, 其在空中尺寸更大。冰雹的下落速度大, 其个体的向下拖曳作用远远大于雨滴, 但总体作用取决于冰雹的数密度和降雹范围。有观测事实表明大冰雹往往伴随地面大风[1, 19]。有可能大冰雹的出现是本个例中下击暴流发动的关键因子之一, 更确定的结论需要更多的观测个例和适当的数值模拟手段加以确定。

本个例中环境空气的温度露点差在5~7 km之间最大 (空气最干), 第2章的分析表明在1.5~5.5 km之间有明显的向着反射率因子核心的气流辐合, 表明很可能有环境空气被夹卷进风暴内部。当相对干的环境空气被夹卷进近于饱和的风暴内部时, 会引起降水粒子的蒸发或升华, 另外雪花和冰雹在通过0 ℃附近的融化层时的融化过程, 使得风暴中气块温度降低而形成负的浮力, 这种负的浮力会使由降水拖曳作用发动的下沉气流加速下降。在气块下降过程中这种负的浮力能否保持是下沉气流能否以较大速度到达地面的关键。

气块在下降过程中温度会升高, 同时环境温度随高度降低也会升高。如气块温度升高幅度超过环境温度的升高, 则维持下降的负的浮力就会减弱甚至消失。如果气块在下降过程中温度的升高幅度不超过环境温度的升高幅度, 则负的浮力得以保持或加强。Proctor[18]指出对于由冰雹和雨滴的拖曳作用发动的下击暴流, 其起始高度大约在0 ℃等温线 (融化层) 附近。从探空曲线估计, 6月6日08:00和20:00南京站0 ℃等温线的高度都在4 km左右, 假定定远县下击暴流发生前夕16:00左右的0 ℃等温线也在4 km高度左右, 而16:00定远地面气温为33 ℃, 因此0 ℃层以下的温度平均递减率为8.2 ℃/km, 超过标准大气对流层的平均温度递减率 (6 ℃/km), 更接近干绝热递减率 (9.8 ℃/km)。下击暴流的下降路径通常在湿绝热和干绝热路径之间, 从上述分析推断, 此次下击暴流下降过程中温度的升高大致与环境温度的随高度下降上升的幅度相当, 原有的负浮力能够维持, 从而保证下击暴流以较大速度冲向地面。此次系列下击暴流时间中, 3轮下击暴流一轮比一轮强, 而产生下击暴流的相应对流单体的强度是第二轮下击暴流对应的单体强度最大, 因此单体强度与相应下击暴流强度之间并没有直接的正相关关系。下击暴流一轮比一轮强的可能原因在于当首轮下击暴流发生后, 由于雨滴在下沉气流中的蒸发, 当第二轮下沉气流沿着同样路径下沉时, 更趋向于沿着湿绝热递减率下降, 下降过程中增温幅度减少, 降到地面附近时与环境温度的差值增大, 负浮力加大, 导致下沉气流速度加大。从第一轮下击暴流爆发到第三轮下击暴流开始, 对流风暴的位置由于平流和传播作用相互抵消因而稳定少动, 上述效应使得下击暴流一轮比一轮强。

在前面提到, 在地面附近出现辐散的同时, 中低层出现气旋式旋转。旋转出现的原因可能是中层辐合使得原有的不太强的垂直涡度向辐合中心集中而加强[20]。风暴中原有的垂直涡度部分地可以来源于垂直风切变形成的水平涡度在风暴上升气流的扭曲作用下而产生[21]。关于旋转对于下击暴流强度的影响, Roberts等[13]认为, 旋转会在地面附近造成气压下降, 从而形成向下的气压梯度力扰动, 使得下击暴流加强。Parson等的数值模拟结果[21]表明旋转对下击暴流没有明显加强。而Proctor的数值模拟结果[18]显示旋转会使下击暴流强度减弱, 并指出旋转造成的最大气压下降不是出现在地面附近, 而是出现在云底附近, 从而在云底和地面之间形成一个向上的气压梯度力扰动, 导致下击暴流的减弱。因此, 有关旋转对于下击暴流强度影响的问题需要进一步研究。

4 小结本研究利用合肥CINRAD-SA型新一代天气雷达资料对2003年6月6日发生在安徽定远县和肥东县交界处的一次伴随强降雹的系列下击暴流事件进行了详细分析, 这在我国尚属首次。该强对流事件天气背景以前倾槽为特征, 对流有效位能的大小属于中等, 中层对流层较干, 低层较湿, 3 km以下风的垂直切变很弱, 0~6 km间的垂直风切变为16 m/s。本次系列下击暴流事件实际上是由3次一个接着一个的下击暴流构成的。

产生此次下击暴流的雷暴是一个强烈多单体风暴。该风暴在6月6日16:08在一条边界层辐合线附近生成, 距雷达站约65 km。随后风暴迅速加强, 在16:39低层出现辐散, 表明首轮下击暴流达到地面。在出现低层辐散的同时, 在中低层出现旋转。在下击暴流触地前6 min (16:33), 云底以上出现明显辐合, 最强的辐合位于3~4 km高度附近。检验下击暴流触地前的2~3个体扫的垂直剖面发现反射率因子核心逐渐降低。因此, 反射率因子核心的逐渐降低并伴随云底以上的速度辐合的多普勒雷达回波特征可以用来提前数分钟预警下击暴流的发生。

首轮下击暴流是由多单体风暴中首先发展起来的第一个单体发动的, 随着第一个单体的反射率因子核心降至地面附近, 第一轮下沉气流触地产生首轮下击暴流。同时第二个单体变得强大, 其反射率因子核心逐渐下降, 当降至地面附近时, 爆发新一轮下击暴流, 即第二轮下击暴流。同时, 第三个单体变得强大, 其反射率因子核心开始下降。随着第三个单体的反射率因子降至地面附近, 第三轮下击暴流爆发, 地面辐散气流再次加强, 0.5°仰角上最大辐散速度场 (距地面500~600 m) 的正负速度差值达到44 m/s (此时正负速度最大值间的距离为6~7 km)。其间, 云底以上的辐合和气旋式旋转一直持续。3次前后相接的系列下击暴流时间跨度为74 min, 前两个下击暴流的持续时间均为20 min左右, 第三个为35 min左右。产生下击暴流的多单体风暴在演变过程中出现的最大反射率因子超过65 dBz, 成熟阶段出现低层弱回波区 (WER) 和中高层回波悬垂的强对流风暴结构, 表明该对流风暴同时具有强烈雹暴特征。此次下击暴流是一个湿的宏下击暴流, 其中还含有尺度为1~2 km的微下击暴流, 其演变的特征与典型湿的微下击暴流类似。

分析表明, 本次下击暴流是由冰雹和雨滴的向下拖曳作用所发动, 风暴周边环境中相对干空气的卷入导致降水粒子的蒸发和升华, 冰雹和雪花的融化等因素也造成风暴内气块的温度降低形成负浮力使下击暴流加速下降, 而低层环境大气较大的温度垂直递减率使得以上形成的下击暴流在下降过程中保持其强度, 最终以较大速度达到地面附近, 形成地面附近的强烈辐散气流。

| [1] | 廖玉芳, 俞小鼎, 郭庆. 一次强对流系列风暴个例的多普勒雷达资料分析. 应用气象学报, 2003, 14, (6): 656–662. |

| [2] | 郑媛媛, 俞小鼎, 方翀, 等. 一次典型超级单体风暴的多普勒天气雷达观测分析. 气象学报, 2004, 62, (3): 317–328. |

| [3] | 郑媛媛, 俞小鼎, 方翀, 等. 2003年7月8日安徽系列龙卷的新一代天气雷达分析. 气象, 2004, 30, (1): 38–40. |

| [4] | 陈秋萍, 冯晋勤, 陈冰, 等. 新一代天气雷达观测的福建夏季对流云特征. 应用气象学报, 2003, 14, (增刊): 180–186. |

| [5] | 漆梁波, 陈永林. 一次长江三角洲飑线的综合分析. 应用气象学报, 2004, 15, (2): 162–173. |

| [6] | 朱君鉴, 刁秀广, 黄秀韶. 一次冰雹风暴的CINRAD/SA产品分析. 应用气象学报, 2004, 15, (5): 579–589. |

| [7] | Fujita T T, Byers H R. Spearhead echo and downbursts in the crash of an airliner. Mon Wea Rev, 1977, 105: 129–146. DOI:10.1175/1520-0493(1977)105<0129:SEADIT>2.0.CO;2 |

| [8] | Fujita T T. The Downburst. SMRP Research Paper 210. Chicago:University of Chicago, 1985:1-122.[NTIS PB-148880] |

| [9] | Fujita T T. Manual of Downburst Identification for Project. SMRP Research Paper156, Chicago:University of Chicago, 1978:1-104.[NTIS PB-2860481] |

| [10] | McCarthy J, Wilson J W, Fujita T T. The joint airport weather studies project. Bull Amer Meteor Soc, 1982, 63: 15–22. DOI:10.1175/1520-0477(1982)063<0015:TJAWSP>2.0.CO;2 |

| [11] | Wolfson M M, Distefana J T, Fujita T T.Low Altitude Wind Shear in the Memphis, TN Area Based on Mesonet and LLWAS Data.Preprints, 14 Conf on Severe Local Storms, Indianapolis, Amer Meteor Soc, 1985:322-327. |

| [12] | Atkins N T, Wakimoto R M. Wet microburst activity over the southeastern United States. Wea Forecasting, 1991, 6: 470–482. DOI:10.1175/1520-0434(1991)006<0470:WMAOTS>2.0.CO;2 |

| [13] | Roberts R D, Wilson J W. A proposed microburst nowcasting procedure using single Doppler radar. J Appl Met, 1989, 28: 285–303. DOI:10.1175/1520-0450(1989)028<0285:APMNPU>2.0.CO;2 |

| [14] | Eilts M D. Damaging Downburst Prediction and Detection Algorithm for the WSR-88D.Preprints, 18th Conf on Severe Local Storms, San Francisco, CA, Amer Meteor Soc, 1996:541-544. |

| [15] | 俞小鼎, 王迎春, 陈明轩, 等. 新一代天气雷达与强对流天气预警. 高原气象, 2005, 24, (3): 456–464. |

| [16] | Srivastava R C. A simole model of evaporatively driven downdraft:application to microburst downdraft. J Atmos Sci, 1985, 42: 1004–1023. DOI:10.1175/1520-0469(1985)042<1004:ASMOED>2.0.CO;2 |

| [17] | Proctor F H. Numerical simulation of an isolated microburst. Part Ⅰ:dynamics and structure. J Amtos Sci, 1988, 45: 3137–3160. |

| [18] | Proctor F H. Numerical simulations of an isolated microburst. Part Ⅱ:sensitivity experiments. J Atmos Sci, 1989, 46: 2143–2165. DOI:10.1175/1520-0469(1989)046<2143:NSOAIM>2.0.CO;2 |

| [19] | Lemon L R. The radar " Three-Body Scatter Spike":an operational large-hail signature. Wea Forecasting, 1998, 13: 327–340. DOI:10.1175/1520-0434(1998)013<0327:TRTBSS>2.0.CO;2 |

| [20] | Rinehart R E, Borho A, Curtiss C. Microburst rotation:simulation and observations. J Appl Met, 1995, 34: 1267–1284. DOI:10.1175/1520-0450(1995)034<1267:MRSAO>2.0.CO;2 |

| [21] | Parsons D B, Weisman M L. A numerical study of a rotating downburst. J Atmos Sci, 1993, 50: 2369–2385. DOI:10.1175/1520-0469(1993)050<2369:ANSOAR>2.0.CO;2 |

2006, 17 (4): 385-393

2006, 17 (4): 385-393