2. 中国气象局气候研究开放实验室, 北京 100081;

3. 青海省气象科学研究所, 西宁 810001;

4. 中国气象科学研究院, 北京 100081

2. Laboratory for Climate Study, National Climate Center, CMA, Beijing 100081;

3. Qinghai Provincial Institute of Meteorological Sciences, Xining 810001;

4. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Bejing 100081

青藏高原积雪对我国及东亚地区气候有着重要的影响[1-4], 这已经是一个不争的科学事实。陈烈庭等[5-6]和郭其蕴等[7]通过研究高原异常积雪持续性对同期与后期大气环流的影响, 指出青藏高原冬季异常多雪, 100 hPa和500 hPa环流从冬到夏的季节转换推迟; 冬春青藏高原多雪, 我国南方初夏5—6月降水偏多。徐国昌等[8]对3月高原异常雪盖研究表明, 3月多雪, 5月东亚北风偏强, 我国北方降水偏少。李培基[9]研究了1978—1987年9个冬季积雪鼎盛时期SMMR观测的青藏高原积雪深度分布指出, 青藏高原腹地藏北高原和柴达木盆地、藏南谷地为少雪区, 高原四周特别是天山、昆仑山、唐古拉山、喜马拉雅山为多雪区, 高原东侧多雪区以念青唐古拉山和唐古拉山东段为中心。韦志刚等[10]对NOAA卫星高原雪盖资料的研究表明, 青藏高原主体的积雪分布主要以西部兴都库什山脉、南部喜马拉雅山脉以及天山山脉为主, 虽然高原中部唐古拉山脉、昆仑山脉和东部巴颜喀拉山脉的积雪相对较少, 但年际变化大。

研究青藏高原积雪的地面气象资料主要是气象台站所测的积雪深度、积雪日数以及气温资料; 卫星所测的积雪资料分别是光学遥感器遥测的可见光积雪资料和微波遥感器遥测的微波积雪资料。到目前为止的相关研究中, 使用最多的青藏高原积雪资料是由NOAA卫星观测资料所计算的积雪面积即雪盖资料。韦志刚等[11]对以上各类积雪资料进行对比研究后发现, 青藏高原地面积雪资料是目前最为可靠和应用最多的积雪资料。

周陆生等[12]对青藏高原东部牧区26个台站1689站次大到暴雪过程研究后发现, 大到暴雪过程次数和降水量线性增加趋势十分明显, 导致雪灾危害日趋严重, 20世纪90年代进入雪灾的频发时期。董安祥等[13]计算分析了青藏高原东部雪灾的奇异谱指出, 雪灾的总趋势是增加的, 特别是后冬, 这可能是对全球气候变暖的响应。董文杰等[14]认为青藏高原东部牧区1993年开始雪灾转入高发期, 冬春雪灾存在明显的5~6年周期和较弱的2~3年周期。马林等[15]探讨了欧亚大型天气系统活动对高原冬季降雪天气形势形成的作用及其影响。

本文利用海西东部和环青海湖地区7个气象台站最新、最长的地面气象资料以及雪灾灾情资料、500 hPa高度场网格点资料, 应用气候诊断方法, 进一步探讨该地区积雪和雪灾发生机理过程及其成因, 以及积雪的年代际变化规律。

1 资料与方法利用1961—2004年积雪地面资料, 计算海西东部和环青海湖地区 (36°~38°N, 96°~101°E) 年地表积雪量序列资料 (资料由青海省气候资料中心提供), 利用计算的气象要素时间序列, 以时间为自变量, 要素为因变量, 建立一元回归 (方程略) 或N阶回归模拟曲线方程。将b1×10称为变化倾向率, 单位为℃/10a或mm/10a。b1值的符号反映上升或下降的变化趋势, b1 < 0表示在计算时段内呈下降趋势, b1 > 0表示呈上升趋势。b1绝对值的大小可以度量其演变趋势上升、下降的程度[16-17]。计算模拟序列与原序列的相关系数、基本气候要素的变化倾向率以及各年代的平均值, 分析基本气候的历史演变和年代际变化特点。利用500 hPa高度场网格点资料 (资料由国家气候中心提供), 计算并分析多雪年和少雪年海西东部和环青海湖地区雪灾发生的环流特征, 分析历史上该地区雪灾发生的气候几率, 用气候诊断方法寻找影响该地区雪灾形成的环流因子和雪灾形成的机理。

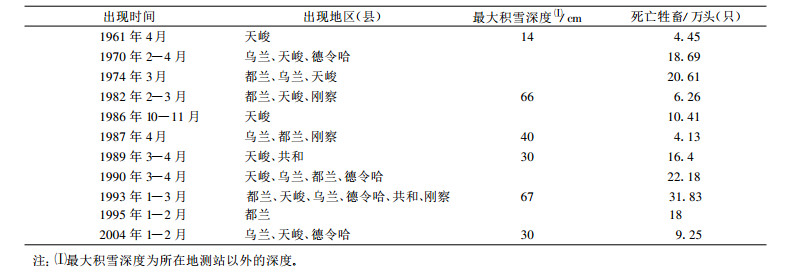

2 海西东部和环青海湖地区历史雪灾概况及影响 2.1 历史雪灾概况表 1给出了1961—2004年共44年海西东部和环青海湖地区主要雪灾的统计表[18]①。海西东部和环青海湖地区共有6个县, 自1961年以来发生牲畜死亡超过3万头 (只) 的雪灾11次, 涉及3县以上的雪灾7次, 其中:1970, 1974, 1986, 1989, 1990, 1993, 1995年雪灾造成的牲畜死亡均超过了10万头 (只), 最严重的1993年达6县, 牲畜死亡31.83万头 (只)。在时间分布上, 10—11月1次, 1—5月10次。从空间分布看, 环青海湖 (刚察、共和) 地区出现4次, 海西东部 (天峻、乌兰、德令哈、都兰) 地区出现11次, 两地区同时出现1次。以上统计说明, 海西东部和环青海湖地区后冬至春季出现雪灾的次数偏大 (10/11), 而前冬出现雪灾的次数偏小 (1/11), 出现区域性 (3个县及以上) 雪灾年的几率为15.9% (7/44), 出现局部 (2个县及以下) 雪灾年的几率为9.1% (4/44), 详见表 1。

|

|

表 1 1961—2004年海西东部和环青海湖地区主要雪灾统计表 |

① 邹旭恺.中国气象局国家气候中心2004年度全国气候影响评价.北京:国家气候中心, 2004: 1-40.

表 2给出了1961—2004年海西东部和环青海湖地区主要雪灾出现时段内地面气象资料统计表。可以看出:雪灾发生时段累计降水量在13.5~204.3 mm之间, 平均降雪天数除3次在6 d以下外, 其余8次为8~21 d, 最大积雪深度除2次为4 cm外, 其余均在9~17 cm之间, 平均积雪持续日数为3~56 d, 时段平均气温除1987年外, 均低于-0.9 ℃, 极端最低气温平均在-23.8~-9.9 ℃之间, 极端最高气温平均在7.6~20.0 ℃之间。

|

|

表 2 1961—2004年海西东部和环青海湖地区主要雪灾期间的降雪、气温统计表 |

2.2 雪灾的影响

海西地区是封闭型高原内陆盆地, 兼有大陆性气候和高原气候的基本特征。降水稀少, 蒸发量大, 年降水量为16~200 mm不等, 仅为蒸发量的1%~18%, 太阳辐射强, 日照时间长, 气候干燥, 除其东部降水相对稍多属干旱地区外, 中、西部均为极干旱地区。由于20世纪50—60年代人口增加过快, 盲目垦殖种粮, 使沙漠野生植被遭到严重破坏, 其覆盖率已不足13%, 乔木覆盖率减少到0.02%。青海湖湖面面积约4282 km2 (1988年观测), 自有水文记录以来, 一个明显的观测事实是, 湖水位平均以每年10.2 cm (1959—1988年) 的速度急剧下降, 湖水面积锐减, 流域内湿地生物多样性减少, 鱼类、鸟类生存环境恶化, 蝗虫、鼠害泛滥, 天然草地出现大面积退化、沙化趋势, 生态环境愈来愈差。人类活动的显著增加使得海西东部和环青海湖地区原本脆弱的生态环境日趋恶化, 致使该地区抵御雪灾的能力大为降低。

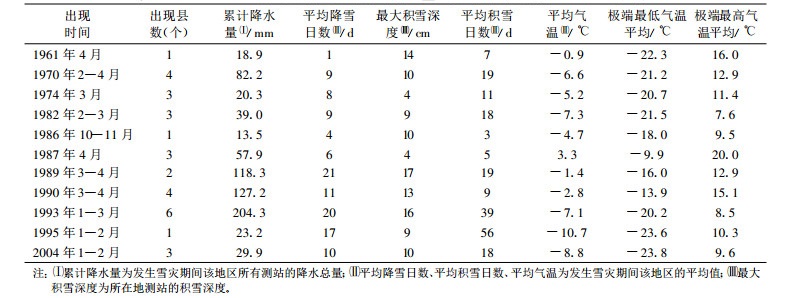

3 海西东部和环青海湖地区冬春积雪变化的基本特征地表累计积雪量为某时段平均积雪深度的累计值。表 3给出了1961—1990年及1971—2000年海西东部和环青海湖地区冬、春季各年代累计积雪量的10年和30年平均值。从表 3出, 1971—2000年海西东部和环青海湖地区冬、春季的气候均值较1961—1990年分别增加了39 cm, 9 cm, 冬季累计积雪量增加比较显著。

|

|

表 3 海西东部和环青海湖地区冬、春季地表累计积雪量的10年和30年平均值 |

累计积雪量的10年际变化中, 春季积雪20世纪80—90年代多、60—70年代少, 80—90年代较60—70年代增加了28~84 cm。冬季积雪60—90年代呈逐步增多的趋势, 90年代较60年代和70年代分别增加了116 cm, 101 cm。

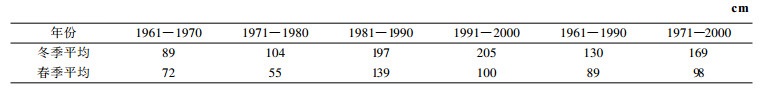

图 1给出了海西东部和环青海湖地区冬季和春季地表累计积雪量的变化曲线, 可以看出, 海西东部和环青海湖地区累计积雪量的线性拟合直线冬、春季上升趋势比较明显。冬季累计积雪量的6阶回归拟合曲线比较直观地反映出20世纪80—90年代多积雪、60—70年代少积雪的特征。冬季累计积雪量偏大的年份分别为1964, 1970, 1973, 1978, 1983, 1986, 1987, 1989, 1992—1995, 1998—2000, 2002年。春季累计积雪量偏大的年份分别为1982, 1987, 1989, 1990, 1993年。

|

|

| 图 1. 海西东部和环青海湖地区冬 (a)、春 (b) 季地表累计积雪量的变化曲线 (细断线为6阶回归模拟, 细直线为一元回归模拟, 粗实线为原序列) | |

计算得出, 海西东部和环青海湖地区冬、春季地表累计积雪量变化倾向率分别为39.727 cm/10a和8.232 cm/10a, 均为正值; 冬、春季积雪量与年代的相关系数分别为0.343和0.15, 冬季的相关系数值通过了0.05的显著性水平检验。这说明该地区冬季累计积雪量变化呈缓慢的增多趋势。

以上分析可以得出, 海西东部和环青海湖地区冬、春季累计积雪量偏大的年份至少有16年, 并以80—90年代为最多, 这和雪灾发生的实际情况以及冬季降水增多、气温变暖的趋势基本吻合[11-14]。看来, 海西东部和环青海湖地区冬季降水量和累计积雪量的缓慢增加容易导致该地区地表积雪的积累, 极易形成雪灾和低温冻害。

4 海西东部和环青海湖地区多积雪年和少积雪年的环流特征 4.1 多积雪年和少积雪年同期的环流特征积雪偏多 (少) 年 (简称多 (少) 雪年, 下同) 是指某时段积雪量超过 (不足) 同期平均水平的30%。选积雪偏多年份中的前1~5年为典型多雪年, 积雪偏少年份中的前1~5年为典型少雪年。

分析后冬至春季 (1—4月, 下同) 海西东部和环青海湖地区典型多雪年 (1970, 1974, 1989, 1990, 1993年) 和典型少雪年 (1965, 1966, 1971, 1979, 1984年) 高空环流的高度距平场、温度距平场得出:海西东部和环青海湖地区多雪年, 北半球极涡中心偏向西半球, 中心位置在冰岛北部地区, 欧亚500 hPa高度距平场中高纬度自西向东为“+ - + -”的波列分布, 东亚自北向南为“- + -”的波列分布, 青藏高原高度场偏低, 而我国东部沿海和贝加尔湖地区高度场偏高, 形成了“西低东高”的距平分布型 (图略)。同时也表明冷空气容易在乌拉尔山南侧至巴尔喀什湖地区堆积, 然后沿偏西 (北) 路径进入海西东部和环青海湖地区。

相反, 海西东部和环青海湖地区少雪年, 北半球极涡中心偏向东半球, 中心位置在欧洲大陆的西北部地区, 欧亚500 hPa高度距平场中高纬度自西向东为“- + - +”的波列分布, 东亚自北向南为“+ - +”的波列分布, 青藏高原地区高度场基本偏高, 而我国东部沿海和贝加尔湖地区高度场偏低, 形成了“西高东低”的距平分布型 (图略)。同时也说明冷空气容易在中西伯利亚至贝加尔湖地区堆积, 并沿偏北路径或偏东路径进入我国华北和东北地区, 相对而言, 对海西东部和环青海湖地区影响较小。

从500 hPa高度距平场分析可以得出, 若北半球极涡中心偏向西半球, 青藏高原与我国东部沿海地区500 hPa高度距平场形成“西低东高”的距平分布型时, 海西东部和环青海湖地区后冬至春季容易出现多雪年。反之, 则为少雪年。

4.2 多积雪年、少积雪年同期环流特征量的特点统计后冬至春季海西东部和环青海湖地区全部多雪年 (1961, 1970, 1974, 1982, 1987, 1989, 1990, 1993, 1995, 2004年) 和少雪年 (1962, 1965, 1966, 1971, 1972, 1979, 1983, 1984, 1986, 1999, 2000年) 部分环流特征量的距平变化得出 (表略), 后冬至春季海西东部和环青海湖地区多雪年西太平洋副热带高压面积偏小且西伸脊点位置偏东, 北半球极涡强度 (指数) 偏弱, 青藏高原 (30°~40°N, 75°~105°E) 高度场偏低, 印缅槽 (15°~20°N, 80~100°E) 强度 (指数) 偏弱, 东亚槽 (强度) 偏浅和南方涛动指数偏低 (El Niño和低SOI)。反之, 后冬至春季海西东部及青海湖地区则为少雪年。

海西东部和环青海湖地区多雪年, 青藏高原高度场偏低和东亚槽 (强度) 偏浅与青藏高原—我国东部沿海地区500 hPa高度距平场的“西低东高”型所揭示的物理意义基本一致, 东亚槽 (强度) 偏浅和西太平洋副热带高压面积偏小与东亚自北向南为“- + -”波列环流系统强弱变化所反映的物理意义相一致。

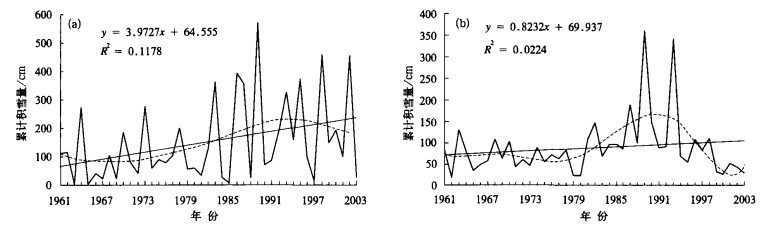

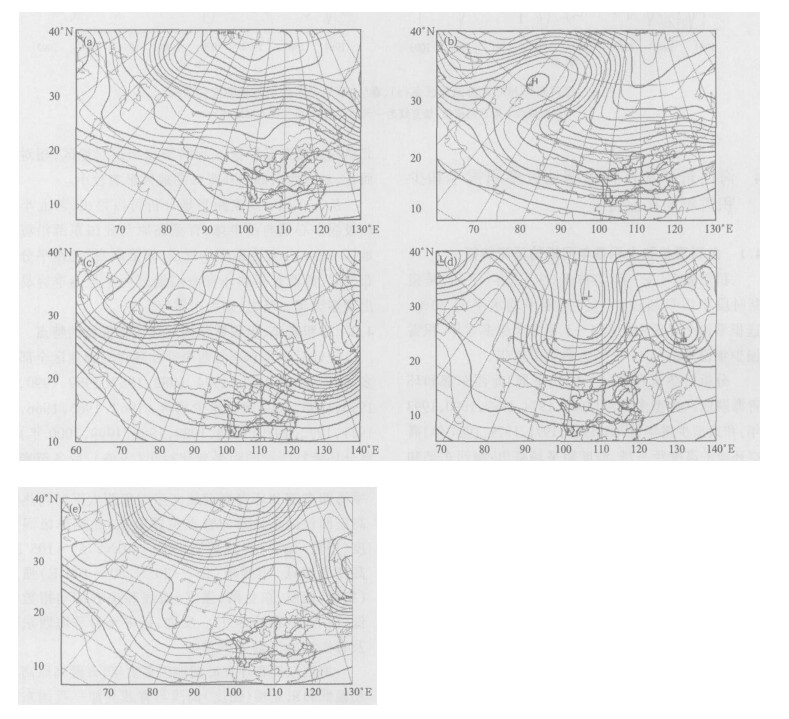

4.3 影响海西东部和环青海湖地区异常积雪的主要天气系统分析后冬至春季海西东部和环青海湖地区多雪年的65次降雪天气过程得出, 造成该区域降雪过程的500 hPa天气环流形势有5种 (图 2)。即:纬向环流型 (青藏高原上空以平直西风气流为主, 多短波小槽活动且东移迅速) 为32次; 横槽转竖型 (高压中心位于40°~60°N, 45°~80°E附近) 为17次, 两槽一脊型 (高压脊位于45°~60°N, 65°~95°E, 两个低压槽分别在45°~60°N, 30°~60°E和45°~60°N, 100°~140°E) 出现12次; 两脊一槽型 (低压槽位于45°~60°N, 80°~100°E之间; 高压脊分别位于50°~70°N, 30°~70°E和50°~70°N, 140°~170°E) 出现3次, 东高西低型 (高压脊位于45°~60°N, 110°~140°E之间) 仅为1次。在特定的天气环流背景下, 造成该区域主要降水的影响系统有高原低涡 (同时伴有辐合线和切变线, 出现11次)、高原槽 (出现29次)、蒙古槽 (出现25次)。

|

|

| 图 2. 海西东部和环青海湖地区后冬至春季降雪的500 hPa天气环流型 (a) 纬向环流型, (b) 横槽转竖型, (c) 两槽一脊型, (d) 两脊一槽型, (e) 东高西低型 | |

4.3.1 高原槽

当中纬度槽脊与高原短波槽脊同位相叠加时, 经向度加强, 槽后西北气流引导北疆至蒙古冷空气南下, 与槽前高原南部的西南暖湿气流结合, 易造成海西东部和环青海湖地区的降雪天气过程。

4.3.2 蒙古槽蒙古地区的低值系统伴有较强的冷空气, 强锋区约在40°~50°N, 75°~110°E附近, 当蒙古大槽与高原短波槽结合, 形成北槽南切变, 脊前槽后的西北气流引导冷空气快速南下, 造成海西东部和环青海湖地区降雪天气过程。

4.3.3 高原低涡、辐合及切变这种低涡一般在青藏高原形成, 易发生在切变线上气旋性环流区中, 生命史较短, 一般存在1 d左右即消亡。此型中还有一种常见形势, 被称为“北槽南涡”, 当低涡北部有槽东移时, 低涡能随之东移, 槽涡结合, 辐合、切变加强, 在移动过程中造成强降雪过程。

500 hPa降雪过程的5种天气环流形势是欧亚中高纬度平均距平场自西向东“- + - +”波列环流系统背景下的天气系统强弱变化的集中反映。其中, 纬向环流型是“- + - +”波列环流系统经过青藏高原时槽脊的加强和减弱, 横槽转竖型是“+ -”波列环流系统异常发展和减弱产生的, 两槽一脊型、两脊一槽型分别是“- + -”和“+ - +”波列环流系统稳定发展和减弱产生的, 东高西低型是“- +”波列环流系统持续发展和减弱产生的。降雪过程的5种天气系统环流形势集中反映在“西低东高”和青藏高原地区高度场偏低的环流形势中。

5 海西东部和环青海湖地区雪灾发生成因 5.1 天气气候原因从表 1看出, 1961—2004年海西东部和环青海湖地区后冬至春季出现死亡牲畜超过3万头 (只) 的雪灾为10次, 占冬春雪灾总次数的10/11。据研究, 后冬至春季出现较大降 (积) 雪后的3~5 d牲畜就可能大量死亡。其原因是:牲畜经过漫长的前冬, 体质明显减弱, 加之此时饲补草料短少, 栅圈保温条件差, 若遇寒潮 (大风) 伴连阴雪、大雪伴降温或持续低温阴雪天气, 牲畜处于饥寒交迫状态, 弱畜、幼畜、病畜经不起雪灾、冻害的袭击, 于是就出现死亡。这是造成牲畜后冬至春季死亡严重的主要原因之一。

5.2 地形作用海西东部和环青海湖地区的特殊地形给雪灾的发生创造了极为有利的条件:一是海西东部的地形峡谷效应 (西风气流经过开阔的柴达木盆地到达盆地东沿后, 其峡口的气流速度加大), 使得该地区的风速较大; 二是青海湖地区的地形锢囚 (锋) 以及丰沛的水汽汇, 使得该地区降雪较多, 且量较大。

6 结论1) 1961—2004年海西东部和环青海湖地区出现区域性雪灾的几率为15.9% (7/44), 出现局部雪灾的几率为9.1% (4/44)。在出现的11次雪灾中, 后冬至春季 (1—4月) 出现雪灾的概率为91% (10/11), 而前冬出现雪灾的概率为9% (1/11)。

2) 海西东部和环青海湖地区44年来冬季降水量和累计积雪量的缓慢增加容易导致该地区地表积雪的积累, 极易形成雪灾和低温冻害。

3) 造成该区域主要降水的影响系统是高原槽、蒙古槽和高原低涡。后冬至春季若北半球极涡中心偏向西半球、青藏高原与我国东部沿海地区500 hPa距平场形成“西低东高”的距平分布型以及西太平洋副热带高压面积偏小且西伸脊点位置偏东、北半球极涡强度偏弱、青藏高原 (30°~40°N, 75°~105°E) 高度场偏低、印缅槽 (15°~20°N, 80°~100°E) 强度偏弱、东亚槽偏浅和低SOI位相时, 海西东部和环青海湖地区容易出现多雪年。反之, 则为少雪年。

4) 海西东部和环青海湖地区后冬至春季的雪灾, 不仅与当时的天气和气候异常有关, 而且也与当地的地形有较大的关系。

| [1] | 张顺利, 陶诗言. 青藏高原积雪对亚洲夏季风影响的诊断及数值研究. 大气科学, 2001, 25, (3): 372–390. |

| [2] | 陈乾金, 高波, 李维京, 等. 青藏高原冬季积雪异常和长江中下游主汛期旱涝及其与环流关系的研究. 气象学报, 2000, 58, (5): 582–595. |

| [3] | 郑益群, 钱永甫, 苗曼倩, 等. 青藏高原积雪对中国夏季风气候的影响. 大气科学, 2000, 24, (6): 761–774. |

| [4] | 陈乾金, 高波, 张强, 等. 青藏高原雪盖异常与夏季风变异及其相互联系的物理诊断研究. 大气科学, 2000, 24, (4): 477–492. |

| [5] | 陈烈庭, 闫志新. 青藏高原冬春异常雪盖影响初夏季风的统计分析∥中长期水文气象预报文集. 北京: 水文电力出版社, 1981: 138-141. |

| [6] | 陈烈庭, 闫志新. 青藏高原冬春异常雪对大气环流和我国南方汛期降水的影响∥中长期水文气象预报文集. 北京: 水文电力出版社, 1979: 185-194. |

| [7] | 郭其蕴, 王继琴. 青藏高原的积雪及其对东亚季风的影响. 高原气象, 1986, 5, (2): 122–123. |

| [8] | 徐国昌, 李珊, 洪波. 青藏高原雪盖对我国环流和降水的影响. 应用气象学报, 1994, 5, (3): 62–67. |

| [9] | 李培基. 高亚洲积雪分布. 冰川冻土, 1995, 17, (4): 297–298. |

| [10] | 韦志刚, 吕世华. 青藏高原积雪的分布特征及其对地面反照率影响. 高原气象, 1995, 14, (2): 67–73. |

| [11] | 韦志刚, 黄荣辉, 陈文, 等. 青藏高原地面积雪的空间分布和年代际变化特征. 大气科学, 2002, 26, (4): 496–508. |

| [12] | 周陆生, 李海红, 汪青春. 青藏高原东部牧区大—暴雪过程及雪灾分布的基本特征. 高原气象, 2000, 19, (4): 450–458. |

| [13] | 董安祥, 瞿章, 尹宪志. 青藏高原东部雪灾的奇异谱分析. 高原气象, 2001, 20, (2): 213–219. |

| [14] | 董文杰, 韦志刚, 范丽军. 青藏高原东部牧区雪灾的气候特征分析. 高原气象, 2001, 20, (4): 402–406. |

| [15] | 马林, 李锡福, 张青梅, 等. 青藏高原东部牧区冬季雪灾天气的形成及其预报. 高原气象, 2001, 20, (3): 325–331. |

| [16] | 黄嘉佑. 气候状态变化趋势与突变分析. 气象, 1995, 21, (7): 46–59. |

| [17] | 陈隆勋, 朱文琴, 王文. 中国近45年气候变化的研究. 气象学报, 1998, (5): 56–271. |

| [18] | 史国枢. 青海自然灾害. 西宁: 青海人民出版社, 2003: 150-160. |

2006, 17 (3): 376-382

2006, 17 (3): 376-382