2. 中国气象科学研究院, 北京 100081

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

每年初夏, 东亚大气环流常有一次剧烈的突然变化, 主要特征是北半球西风带行星波发生一次大的调整, 东亚大槽减弱东移, 副热带西风急流突然北跳, 超长波尺度的青藏高压在青藏高原上空建立, 这时印度西南季风爆发, 江淮流域梅雨建立。上述环流变化影响了亚洲, 特别是我国的天气、气候, 其中, 季节变化的迟早也直接影响了夏季东亚地区的旱涝情况。那么, 这种季节转换的原因是什么, 受到哪些因素的影响或制约, 是中长期天气预报中非常重要的课题。

东亚东邻西北太平洋, 该海区包含了太平洋重要的暖洋流———黑潮, 历来受到广泛关注。黑潮洋流, 特别是冬半年将储存的热量释放出来, 通过海气热交换而加热周围大气, 从而影响大气环流的变化。以往大量统计工作表明, 黑潮洋流对我国夏季降水[1-3]、西太平洋地区及北半球大气环流有重要影响[4-6], 但针对初夏季节转换的影响研究不多。1991—1992年冬半年西北太平洋呈现出异常冷海温状况, 分析表明黑潮暖洋流不活跃且偏弱[7]。那么这种有悖于常年而发生的冷海温现象对东亚初夏环流产生了怎样的影响呢?本文从数值试验角度研究了西北太平洋异常持续冷海温对东亚及西太平洋地区环流变化的影响。

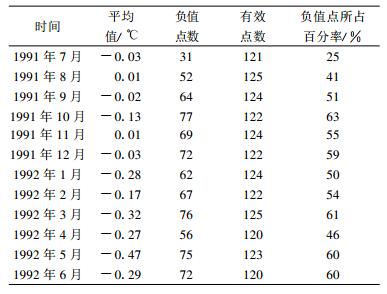

1 数值试验设计表 1给出了1991年7月—1992年6月西北太平洋冷海温状况。取西北太平洋海区为6.66°~51.11°N范围, 从东亚沿岸到180°子午线附近, 海域的选取占赤道外北太平洋近1/2的面积, 符合长期模拟需要, 且包含了北太平洋重要的暖洋流———黑潮海区, 计算该区域月平均海温距平值。

|

|

表 1 1991年7月—1992年6月西北太平洋海表温度异常分布特征 |

1991年夏季西北太平洋海表温度已表现出冷海温特征, 到1991年10月, 海温负距平明显加强, 1992年1月以后基本上维持在-0.2~-0.5 ℃之间, 负距平点数占60%左右, 特别是1992年5月海温负距平值达到最大。文献[7]的计算也表明, 该时段海洋放热量对大气影响最大。

本文所使用的CCM3 (R15L9) 模式是在NCAR CCM3 (T42L18) 气候模式基础上, 以月、季、半年度长期数值预报为主要目的, 不改变模式动力框架和主要物理过程, 只改变了水平和垂直分辨率而发展起来的。水平方向由原来的三角谱截断 (T42) 改变为菱形谱截断 (R15) ;初值改变为任意的日常客观分析资料, 并用p-σ面迭代差值法[8-9]减小差值误差, 以提高初值精度。利用1998年TIPEX科学试验所获得的包括青藏高原地区地面粗糙度和大气边界层厚度等新的探测资料, 改进了模式在东亚地区的大地形作用和青藏高原地-气物理过程, 提高了模式在东亚地区的长期预报和模拟能力[10]。本研究设计以下两个试验:试验A采用月平均实况海温场, 试验B仅在西北太平洋海区 (6.66°~51.11°N, 180°以西范围) 取气候平均海温, 其他海区仍采用月平均实况海温场。两个试验均以1991年7月16日20:00 (北京时, 下同) NCEP/NCAR全球客观分析资料作为初始场, 运行到1992年6月30日20:00。对比试验A和试验B的模拟结果, 可以得到西北太平洋冷海温对大气环流影响的数值试验结果。

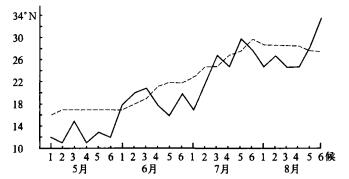

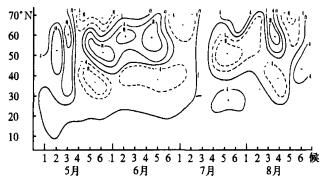

为便于试验结果讨论, 给出1992年初夏东亚大气环流异常特征[11]。长江中下游梅雨开始较常年偏晚, 梅雨期较短, 约在7月的第一旬结束, 梅雨雨量较常年异常偏少, 不足多年平均雨量 (1060 mm) 的一半, 黄淮及长江中下游严重干旱。西太平洋副热带高压脊线候平均位置除6月上半月接近常年外, 5—6月异常偏南, 5月副热带高压脊线位于15°N以南, 6月未超过20°N (图 1)。图 2给出了1992年5—8月沿120°~140°E 500 hPa候平均高度场距平时间剖面图, 5—6月候平均高度距平在15°~30°N之间均为负值, 西太平洋副热带高压西伸弱, 位置偏东 (图 2)。此外, 初夏东亚中高纬度多阻塞活动, 青藏高原上空高度场偏低, 南亚高压较常年偏弱。东北低压活跃, 东亚到中太平洋大槽偏强, 副热带锋区偏南, 东北及黄河以南大部地区温度偏低。

|

|

| 图 1. 1992年5—8月西太平洋副热带高压脊线候平均位置变化曲线 (虚线为多年平均位置, 取自文献[9]) | |

|

|

| 图 2. 1992年5—8月沿120°~140°E 500 hPa侯平均高度场距平时间剖面图 (取自文献[9]) | |

2 试验结果分析 2.1 东亚初夏纬向风场对西北太平洋冷海温的响应

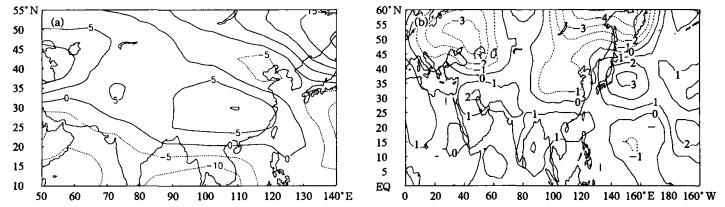

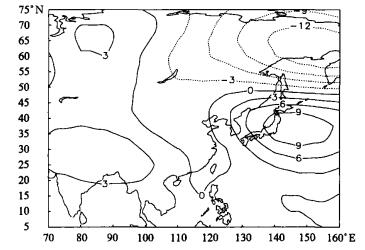

图 3为试验<A>-试验<B>所得5月份欧亚-太平洋地区对流层中高层纬向风场、温度场对西北太平洋冷海温的响应分布。

|

|

| 图 3. 5月欧亚-太平洋地区纬向风场 (单位: m/s)、温度场 (单位: ℃) 对西北太平洋冷海温的响应 (a) 200 hPa纬向风场, (b) 500 hPa温度场 | |

图 3a为200 hPa纬向风场的响应特征。由图可见, 青藏高原地区和东亚上空西风气流较强。东部青藏高原到东亚南部大陆上分布着一个5 m/s的西风加强带, 其中长江中游有10 m/s的强风中心, 这使得东亚大陆上空西风继续加强。同时, 青藏高原及我国南部大陆上空500 hPa西风气流也加强了2 m/s左右 (图略), 南海到菲律宾一带为4 m/s的强风中心。东亚大陆上空西风气流的持续加强, 使南支锋区明显偏南, 阻止了暖湿空气的北上, 不利于南支西风急流季节性北移。纬向风场的这种响应特征, 与青藏高原上空温度场的变化有关。图 3b给出了5月500 hPa欧亚-太平洋地区温度场对西北太平洋冷海温的响应特征。可以看到, 孟加拉湾、中南半岛到南海地区分布着东西向的1~2 ℃增温带, 有2 ℃的增温中心位于孟加拉湾地区, 而青藏高原北部则为明显的0~1 ℃降温带, 青藏高原东部降温区与东亚东北部强降温中心相连, 青藏高原西部降温区则与伊朗高原、里海强降温中心相连。常年状况下冬季高原上空分布着由南向北的温度梯度, 由冬到夏, 该温度梯度发生逆转, 从而引起东亚南支西风急流季节性北移。本文数值试验揭示的上述温度变化, 却使青藏高原南部温度持续增加, 因而继续加强了由南向北的温度梯度。根据热成风原理, 显然有利于青藏高原纬度带西风气流的持续加强, 不利于东亚南支西风急流季节性北移。

2.2 东亚初夏高度场对西北太平洋冷海温的响应图 4为试验<A>-试验<B>所得月平均500 hPa高度场对西北太平洋冷海温的响应特征。5月份, 45°N以北的亚洲北部地区, 自贝加尔湖到北太平洋北部海区为较强的负值区, 勘察加半岛附近高度场降低了12 dagpm, 使得亚洲东北部长波槽异常发展加深。青藏高原北部伸向贝加尔湖西部的脊也呈现加强趋势, 高度场可增加3 dagpm, 使得欧亚大陆-太平洋地区的高度场仍呈现出“西高东低”的冬季环流形势。虽然孟加拉湾到南海一带高度场有所增加, 但东亚沿岸槽加深并南伸到台湾岛一带, 出现了南北向的高度场降低带, 使得东亚东部、南部及菲律宾以北地区高度场明显降低, 槽后冷空气继续南侵到较低纬度地区, 从而不利于西太平洋副高的加强西伸。6月份 (图略), 从青藏高原东侧至西太平洋上空仍维持一条高度场降低带, 低纬度西太平洋到东亚南部上空高度场仍呈减弱趋势, 不利于西太平洋副热带高压的季节性加强北跳。上述响应特征与1992年实况场是一致的。

|

|

| 图 4. 5月份500 hPa月平均高度场对西北太平洋冷海温的响应 (单位: dagpm) | |

研究计算了东亚大槽 (40°~70°N, 120°~160°E)、高原脊 (40°~60°N, 60°~100°E) 和阿留申低压 (50°~70°N, 180°~150°W) 的强度变化, 东亚大槽平均高度场降低了4.66 dagpm, 高原脊增加了0.58 dagpm, 阿留申低压强度加强了4.27 dagpm。常年状况下, 由冬到夏, 高原脊变槽, 阿留申低压减弱, 东亚大槽减弱东移, 而冷海温引起的平均高度场的变化特征显然不利于环流的季节转换。

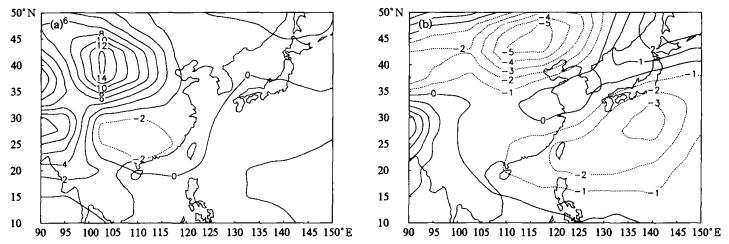

2.3 初夏我国大陆温度场对西北太平洋冷海温的响应由于西北太平洋近邻东亚大陆, 位于大陆的东海岸, 纬度跨度大, 其异常加热必然影响了大气温度场的变化。图 5给出了试验<A>-试验<B>所得对流层低层东亚大陆温度场对西北太平洋冷海温的响应分布。5月份 (图 5a), 东亚大陆的南部和我国东北地区温度明显偏低, 华南地区、长江流域及江淮地区温度场降低了2 ℃左右。东亚大陆的西部和北部, 特别是我国西北地区温度升高, 可能与初夏地面感热加热有关。6月份 (图 5b), 除青藏高原东部小范围地区温度增加以及日本岛北部伸向淮河流域温度略有增加外, 东亚大陆大部分地区为降温区, 特别是35°N以北蒙古地区到东北地区, 分布着东西向的-5 ℃的降温中心, 使得东亚大陆北部地区温度场降低了2~5 ℃, 而100°E以东的我国中部、南部大陆上温度场也降低了1 ℃左右。西北太平洋上空也为-3 ℃的宽广的降温区, 降温范围和幅度较5月份明显加强。这种温度场的响应特征与1992年实况场也是一致的。

|

|

| 图 5. 初夏东亚大陆温度场对西北太平洋冷海温的响应 (单位: ℃) (a) 5月 1000 hPa, (b) 6月 850 hPa | |

冬半年海洋对大气的影响较大, 通过加热大气而影响到大气环流发生变化。本文所讨论的西北太平洋海区自前冬到初夏持续冷海温现象, 必然减弱了对大气的热量输送, 进而引起东亚及西太平洋地区大气环流发生异常变化。以往大量统计研究指出, 冬半年黑潮区海温的异常与东亚大槽强度呈明显的负相关[12], 冬季黑潮区能量异常的积累可能是造成东北地区夏季温度异常的一个重要原因[13-14]。本文通过数值试验证明了上述统计分析结果, 并且进一步指出, 西北太平洋冷海温不仅影响了东北地区低温发生, 而且影响了我国东、南部沿海地区初夏温度的回升。

3 结果与讨论利用改进的CCM3 (R15L9) 模式, 设计将西北太平洋海温取实况月平均和取气候平均两种方案进行长期数值模拟, 研究了1992年西北太平洋持续冷海温对东亚初夏大气环流季节转化的影响, 主要结果如下:

1) 西北太平洋持续冷海温不利于东亚初夏南支西风急流的季节性北移, 使青藏高原东部到菲律宾以北地区出现明显的西风加强中心, 这与西北太平洋冷海温不利于初夏青藏高原热源加强有关。试验表明, 冷海温引起青藏高原及其北部地区温度降低、高原南部温度增加, 从而不利于青藏高原南北两侧温度梯度的逆转。

2) 西北太平洋持续冷海温使得我国中部、南部大陆初夏温度场异常偏低1~2 ℃, 特别是引起东北地区地面温度明显下降, 使6月份近地面温度下降2~5 ℃, 是影响东北冷夏现象的重要原因。

3) 西北太平洋持续冷海温引起亚洲东部沿海低槽明显加深, 东亚大槽平均高度场降低了4.66 dagpm, 使得槽后冷空气南侵到较低纬度地区, 南支锋区相应偏南, 从而也不利于西太平洋副热带高压的西伸加强。

4) 对比本文数值试验结果与常年状况下东亚初夏季节转换特征, 可以推测, 西北太平洋持续冷海温必然引起冬春季洋面热交换发生异常, 减少了对大气的热量输送, 从而引起温度场、长波槽脊演变异常, 进而影响到东亚初夏大气环流季节转换。试验表明, 1992年初夏江淮入梅期较常年偏晚, 降水异常偏少, 与紧邻东亚大陆的西北太平洋持续冷海温有关。在预测东亚夏季环流状况时, 充分考虑西北太平洋海温异常状况是十分必要的。

| [1] | 丁良模. 黑潮海域海面放热量对山东夏季降水的影响. 海洋学报, 1996, 18, (5): 140–145. |

| [2] | 张启龙, 翁学传. 华北地区汛期降水与热带西太平洋暖池和黑潮的关系. 高原气象, 1999, 18, (4): 575–583. |

| [3] | 倪东鸿, 孙照渤, 陈海山, 等. 夏季黑潮区域SSTA及其与中国夏季降水的联系. 南京气象学院学报, 2004, 27, (3): 310–316. |

| [4] | 赵永平, McBeanG A. 黑潮海域海洋异常加热与北半球大气环流的相互作用. 海洋与湖泊, 1995, 26, (4): 383–388. |

| [5] | 潘华盛. 厄尔尼诺现象与赤道西太平洋、印度洋、黑潮之间海温变化的相互关系分析. 海洋通报, 1997, 16, (5): 22–30. |

| [6] | 袁耀初, 苏纪兰. 1999年以来我国对黑潮及琉球海流的研究. 科学通报, 2000, 45, (22): 2353–2356. |

| [7] | 刘勇刚, 袁耀初. 1992的东海黑潮变异. 海洋学报, 1998, 20, (6): 1–11. |

| [8] | Zheng Q L, Liu K N. Dynamics and thermodynamics influence of Tibetan Plateau on the atmosphere in a general circulation model. J Atmos Sci, 1986, 43: 1340–1354. DOI:10.1175/1520-0469(1986)043<1340:DATIOT>2.0.CO;2 |

| [9] | 郑庆林, 宋青丽. 青藏高原地面拖曳效应对春季大气环流影响的数值研究. 应用气象学报, 1997, 8, (3): 335–341. |

| [10] | 袁佳双. 海表温度持续异常对东亚初夏大气环流影响的数值研究. 南京: 南京气象学院, 2003. |

| [11] | 国家气候中心.全国气候影响评价.1992. |

| [12] | 陈锦年, 张维. 我国东北地区汛期降水与西北太平洋海-气热量交换的相关分析. 海洋学报, 1987, 9, (1): 121–126. |

| [13] | 潘华松, 魏松林. 冬季黑潮加热与东北地区夏季 (6—8月) 温度关系的初步分析. 海洋学报, 1981, 3, (2): 211–217. |

| [14] | 郭家林, 陈莉, 李帅. 西北太平洋大气海洋对东北亚冷夏形成的影响. 自然灾害学报, 2004, 13, (2): 51–57. |

2006, 17 (3): 310-315

2006, 17 (3): 310-315