从20世纪50年代开始, 我国气象学者就注意到亚洲中高纬地区的阻塞形势对我国天气气候有着非常重要的影响[1]。此后的研究发现, 阻塞形势的活动不但可以造成我国冬季强烈的寒潮天气[2], 而且其建立和维持对东亚地区季风、梅雨、台风等天气系统起到极其重要的作用[2-8]。早期的研究基本上是以天气图分析为基础, 后期的研究也多以统计和天气型研究居多, 但是阻塞高压对我国汛期强降雨发生的作用机制和作用途径等问题还不够深入。2003年梅汛期, 季风雨带长期维持在淮河流域, 江淮、黄淮连续发生暴雨, 淮河出现了历史罕见的特大洪涝灾害, 降雨量、洪水流量皆超过1991年, 许多地区甚至超过1954年。该年梅雨集中, 暴雨持续时间长, 强度大。在此期间, 亚洲中高纬地区阻塞高压活跃, 副热带高压及热带系统状态异常, 因此, 分析该年淮河持续性强降雨成因, 研究西风带系统与副热带高压的相互作用, 并且深入探讨其作用机制是十分必要的。

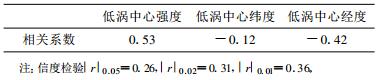

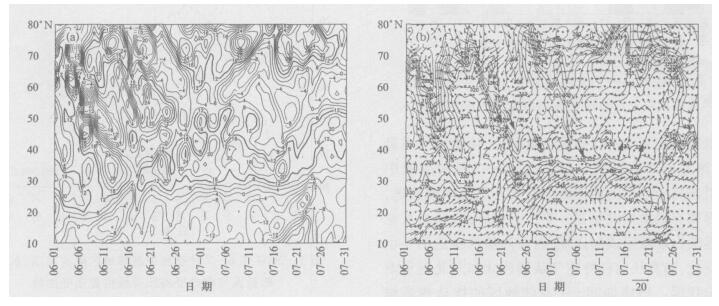

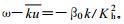

1 2003年6—7月亚欧西风带阻塞高压活动特征2003年6—7月, 亚欧中高纬地区阻塞高压活动显著, 大致可划分为3个阶段 (图 1)。第1阶段: 6月1—16日, 该阶段阻塞高压初步建立, 但活动不显著, 形势不够稳定。6月6日前, 阻塞高压尚未建立, 亚洲中高纬度环流较平直, 长波活动以移动性为主; 7—12日, 在贝加尔湖西部80°E附近, 阻塞高压建立并维持; 13—16日为调整期, 贝加尔湖西部的阻塞形势逐渐衰减。第2阶段: 6月17日—7月3日, 亚洲北部再次经历一次阻塞高压建立发展衰减过程, 该阶段阻塞形势发展成熟, 活动显著。17—21日, 贝加尔湖西部 (70°N, 85°E) 阻塞高压重新建立, 阻塞高压和阻塞高压东部的低槽逐渐发展为曳式, 亚洲北部环流经向度明显增大。23—26日为逐渐成熟期, 阻塞高压南落至62°N, 85°E附近, 强度达到+72.5 dagpm, 阻塞高压前部仍维持为曳式横槽。6月27日—7月1日, 形势有大的调整, 贝加尔湖西部的阻塞高压逐渐向西移动至59°N, 65°E附近, 鄂霍次克海地区有高压脊发展, 并有阻塞形势建立; 7月1—3日为衰减期, 中高纬地区形势变成两脊一槽, 原位于贝加尔湖西部的阻塞高压减弱成高压脊, 鄂霍次克海地区的高压发展较强盛。第3阶段: 7月7—31日, 该阶段欧亚中高纬地区环流形势复杂, 欧洲、乌拉尔山西部、贝加尔湖东部及鄂霍次克海地区都先后有阻塞形势发展; 7—12日, 乌拉尔山西部高压脊发展成阻塞形势; 13—16日, 欧洲地区形势呈偶极子结构, 贝加尔湖及以东地区建立起一个强大的高压坝。17—20日, 雅库次克地区维持一个高压中心; 21—31日, 在40°E和鄂霍次克海地区为阻塞高压活动。如上所述, 2003年6—7月亚欧中高纬地区盛行阻塞形势, 前期主要是单阻活动, 到了后期, 演变成双阻, 西风带形势更加复杂。

|

|

| 图 1. 2003年6—7月欧亚中高纬阻塞高压的3个活动阶段500 hPa位势高度场 (单位: gpm, 阴影区为地形高度大于海拨2000 m区域) (a) 6月1—16日, (b) 6月17日—7月3日, (c) 7月7—31日 | |

2 阻塞形势对淮河流域暴雨的影响 2.1 雨情

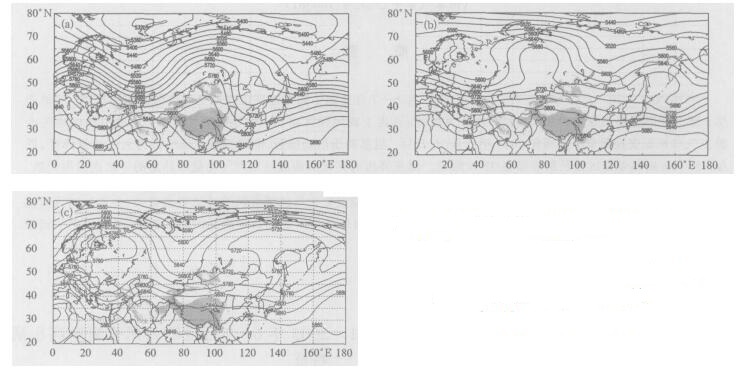

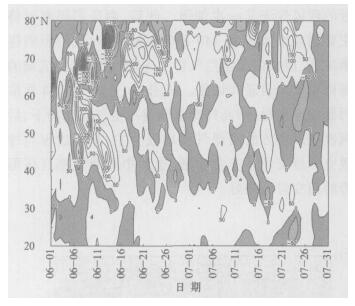

2003年6月21日—7月22日, 淮河流域出现了6次强降水过程, 分别是6月21—22日, 6月26—27日, 6月30日—7月6日, 7月8—14日, 7月16—17日, 7月19日—21日。6月21—22日淮河流域出现较强降水过程, 河南东部、安徽中部和北部出现暴雨、局地出现大暴雨; 6月26—27日降水相对较弱, 局地有暴雨; 6月30日—7月3日, 淮河流域出现了主汛期最强的一次降水过程, 河南东部、安徽北部、江苏北部出现大范围的持续性暴雨和大暴雨, 8 d总降雨量淮河地区一般为150~300 mm, 部分地区超过了300 mm, 7月3日安徽太和的24 h降水量达到249.3 mm; 7月4—7日降水减弱南压后略有北抬, 降水主要集中在江淮地区; 7月8—14日, 淮河流域再次普降大到暴雨, 部分地区出现大暴雨, 淮河北部地区过程降水量达100~150 mm; 7月16—17日, 7月19—21日过程以大到暴雨为主 (图 2)。

|

|

| 图 2. 2003年6—7月淮河流域 (31.5°~34.5°N, 112.5°~120.0°E) 逐日降水量变化 | |

2.2 阻塞高压对中高纬形势及冷空气的作用

为分析南北锋区变化, 利用公式

|

|

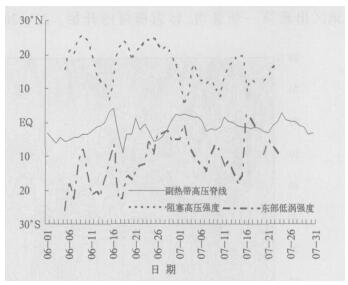

| 图 3. 2003年6—7月淮河流域东亚地区 (100°~130°E) 500 hPa西风急流 (a) 和850 hPa冷暖气流 (b) 时间-经向演变 (图a中粗实线表示风速为12 m/s, 实线表示西风, 虚线表示东风; 图b中等值线为θse, 单位: K; 矢量为经向风, 单位: m/s) | |

2.3 阻塞期间东亚地区大气动量交换

随着阻塞高压在中高纬度的建立、维持和演变, 亚洲西风带环流发生较大调整, 在2003年6—7月期间, 亚洲中高纬度多以经向环流为主, 西风锋区也随着阻塞形势的建立发展而南压, 加速了中高纬度与中低纬地区的能量交换。图 4给出了东亚地区西风扰动动量的经向输送的时间-经向剖面。由图可见, 西风扰动动量的经向输送表现出和西风急流相似的变化。在6月7日、21日、26日及7月1—6日、11—18日前后阻塞高压异常活动期间, 有明显的扰动动量从高纬地区向南输送, 一直抵达淮河流域, 这些时段淮河和江南北部地区都出现了明显的降水, 尤其在6月21日—7月21日, 江淮梅雨期间, 扰动动量向南输送非常频繁, 且其南界基本都是在35°N附近, 这样大气的锋区基本维持在淮河流域北部一带。

|

|

| 图 4. 2003年6—7月东亚地区 (110°~130°E) 平均西风扰动动量u′v′的时间-经向演变 (阴影区为负值区) | |

从西风急流南北两侧区域平均扰动动量变化来看 (图略), 6月上、中旬, 急流北侧扰动动量保持为正值, 南侧为负值, 这样, 急流平均动能不断得到补充, 西风急流得以稳定维持, 不利于副热带高压北跳。6月21日, 急流南北两侧扰动动量发生反转, 北侧变为负值, 南侧转为正值, 表明急流在该日突然减弱, 有利于副热带高压发生北跳。该情况一直持续到7月中旬, 其间急流南北两侧扰动动量不断发生变化, 急流强度不稳定, 副热带高压也随之南北摆动。另外, 急流南侧扰动动量增加或减弱, 也对应着副热带高压西伸或东退过程。由此可见, 中高纬度阻塞高压的活动, 不但可以改变西风带系统的状态, 而且能够通过扰动动量变化对副热带高压发生作用。

阻塞高压活动不仅提供动量下传, 伴随空气质量交换, 热量的南北输送也很明显。6—7月间欧亚中高纬阻塞高压活动的前部始终有扰动热量向南输送, 其后部则有热量向北输送。7月上旬后, 欧洲和东亚地区逐渐出现双阻或高压坝, 因而热量的输送路径也发生变化, 随高压前部冷空气从偏西北和东北路径南下影响我国。梅雨期间, 中高纬地区的扰动热量频繁向南输送, 这与大气动量的传播保持一致, 并且使得能量锋区维持在淮河流域北部。每次扰动热量的南传, 都会在淮河流域造成较强的降雨 (图略)。

由上述分析可知, 2003年6月下旬至7月中旬淮河流域出现持续性强降水, 亚洲中高纬地区阻塞形势明显, 阻塞高压的异常活动引导中高纬度的冷空气频繁向南输送, 从而为淮河流域提供频繁冷暖空气和能量交换, 有利于大气能量锋区维持在35°N附近, 影响西风急流的变化与副热带高压的进退, 从而造成雨带在淮河流域的长期维持。

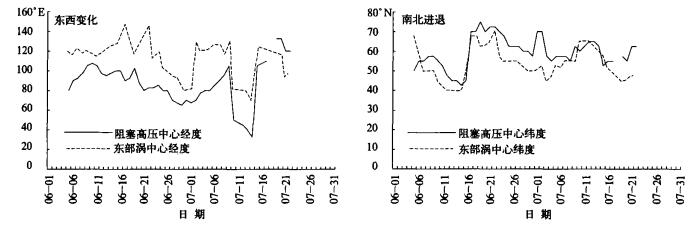

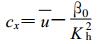

2.4 阻塞高压与副热带高压的关系图 5给出了亚洲北部阻塞高压强度与副热带高压脊线的演变曲线。这里考察的阻塞高压主要位于80°~140°E之间, 是对我国有显著影响的。为了消除纬度差异影响, 阻塞高压强度定义为阻塞高压中心所在的纬偏值。从图上看, 2003年6—7月间, 亚洲中高纬度阻塞高压强度变化与副热带高压的南北进退存在着明显的反位相关系, 相关系数达到-0.58, 在6月14—15日、20—21日、6月30日—7月1日, 阻塞高压都出现明显的减弱。与之对应, 副热带高压迅速向北伸展, 超过气候平均的位置; 而在阻塞高压加强的阶段, 副热带高压趋于减弱南退。这种表现在6月份尤其明显, 可能是由于6月份亚洲北部维持较为单一的中阻型, 而7月份, 中高纬度形势较复杂, 出现了双阻甚至三阻的情况, 因而它们之间的关系也变得相对复杂。另外, 分析发现阻塞高压的经向和纬向活动与副热带高压的脊线位置并不存在明显的线性关系。因此, 阻塞高压对副热带高压南北活动的影响可能是通过其他途径作用的。

|

|

| 图 5. 2003年6—7月亚洲中高纬地区阻塞高压、东部低涡与副热带高压脊线位置演变曲线 | |

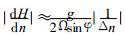

观测表明, 在阻塞高压活动期间, 其前部通常会出现较强的低槽或低涡, 这种低值系统所处的位置在经度上与副热带高压较为接近, 因此, 三者之间可能存在某种关系。图 6是阻塞高压与东部冷涡中心位置的演变曲线 (这里统计的阻塞高压和低涡仅限于60°~150°E范围)。由图可见, 两者之间的东西变化和南北进退总体趋势表现出非常好的一致性, 逐日变化的相关系数分别达到0.60和0.65, 这表明阻塞高压与前部的冷涡关系非常密切, 阻塞高压西退, 低涡随之西移, 阻塞高压南落, 低涡也相应向南加深。两者在强度趋势变化上也表现出很好的对应关系, 阻塞高压加强 (减弱) 阶段低涡也相应加深 (减弱), 但它们的逐日变化关系却不是太好, 这可能是两者在强度变化的作用机制上更加复杂, 不如它们位置之间的作用简单明了。表 1给出了相关低涡活动与副热带高压脊线位置的相关关系。由表可见, 低涡强度的变化和低涡东西向移动与副热带高压脊线相关分别达到0.53和-0.42, 分别可以通过95%和99%的信度检验。这说明低涡的上述两种变化都会对副热带高压脊线位置产生明显的影响, 低涡加强/减弱则副热带高压南落/北上, 低涡西退/东进则副热带高压北上/南下, 而低涡中心南北变化似乎与副热带高压脊线位置关系并不明显。可见, 低涡与副热带高压的相互作用还是比较复杂的。

|

|

| 图 6. 2003年6—7月亚洲中高纬地区阻塞高压与东部低涡中心的活动 | |

|

|

表 1 西太平洋副热带高压脊线位置与东部低涡相关系数 |

2.5 西风带系统对副热带高压的作用机制

阻塞高压与低涡本质上都是西风带长波槽脊的体现, 它们的活动都应该符合Rossby波动理论。西风带大气运动可以简化为有基本气流背景下的Rossby波运动, 其涡度方程[9]为:

|

(1) |

设其仅为x, y方向的波动, 则求得水平无辐散条件下的正压Rossby波圆频率:

x方向的相速:

|

(2) |

y方向的相速:

|

(3) |

上式中,

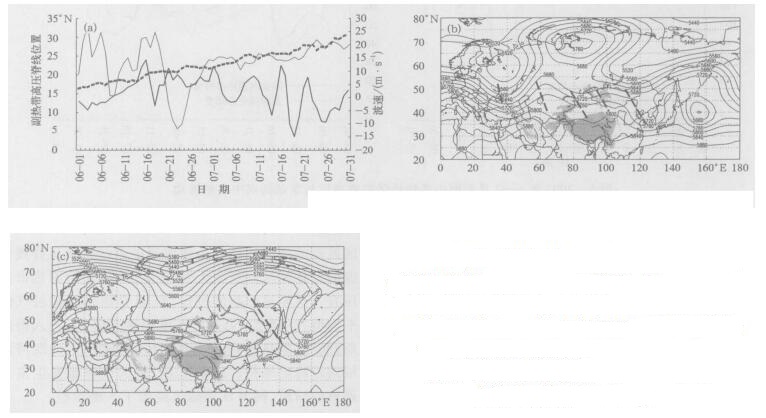

图 7给出了计算得到的6—7月亚洲中纬度地区波动的纬向波速以及观测到的副热带高压脊线位置的变化曲线。从图上看, 6月18日开始副热带高压有一次明显北抬的过程, 21日脊线位置超过气候平均值, 达到22°N, 此时江淮出现强降水, 进入梅雨期; 此后, 副热带高压南落, 26日再次北上, 淮河流域雨带稳定维持。这段时期, 是大气环流发生重大调整的阶段, 同时江淮地区经历了入梅过程。

|

|

| 图 7. 2003年6—7月亚洲中纬度 (40°~50°N) 波动的纬向波速与副热带高压脊线位置的变化 (a) 以及6月22—24 日 (b), 7月 20—22日 (c) 平均500 hPa高度场分布 (图a中虚线为副热带高压脊线的气候平均, 粗实线为副热带高压脊线的逐日变化, 细实线为纬向波速放大10倍; 图b, c中虚线表示槽脊走向, 单位: gpm, 阴影区为地形高度大于海拔2000 m区域) | |

从中高纬度地区波动的纬向波速来看, 18日开始, 西风基流逐渐减弱, 则cx迅速减小, 并于21日变为负值。在此期间, 500 hPa形势场表明 (图略), 东亚地区的螺旋结构基本呈对称分布, 但有从导式向曳式发展的趋势。因此, 由Rossby波动理论, 该地区的长波波动有向北传的趋势, 中低纬度的高值系统将向北移, 则中纬度地区位势高度增加, 从而使得副热带高压也随之北上, 这在500 hPa上等值线的反映为整体北抬。22—24日, 基本气流为东风, cx为负值, 在此期间, 长波槽脊基本为导式 (k, l同号), 则相应cy < 0, 这意味着东亚地区的波动有南传的趋势。这样中高纬度的低值系统南移, 西风锋区南压, 而中纬度地区位势高度将降低, 因而副热带高压南落。同样道理, 26—30日, cx >0且呈增加趋势, 同时中高纬度长波槽脊基本呈西北—东南导式走向 (k, l同号), 则cy >0, 中纬度西风带系统再次北抬, 副热带高压北上。7月21日前后, cx由负值转变为正值, 东亚中高纬地区西风带的长波槽脊逐渐演变成西北—东南走向 (k, l同号), 由式 (3) 可得到cy由负值转为正值, 则有西风带波动向北传播, 锋区北抬, 不利于江淮梅雨的维持, 这样在21日以后, 江淮地区来自中高纬度的冷空气势力逐渐减弱, 降雨趋于结束。

上述分析表明, 2003年江淮入梅及出梅前后, 西太平洋副热带高压的南北进退受中高纬度西风带系统影响较大, 这种影响主要通过西风带基流和大气螺旋结构的变化发生作用, 而西风带的槽脊走向一般取决于阻塞形势及低涡系统活动的影响, 这就解释了2.4节研究中提到的为什么低涡的东西位置比南北变化与副热带高压活动的统计关系更加密切。当然, 副热带高压的活动机制非常复杂, 外界强迫及周围各种尺度系统的影响都很重要, 这里仅仅讨论了西风带对它的作用, 并且着眼于中短期过程, 为西风带系统及副热带高压的活动的提供了一种预报思路。

3 结论1) 2003年6—7月份, 亚洲中高纬地区阻塞形势显著。阻塞高压的建立和维持, 使得500 hPa高度上西风锋区南压, 引导冷空气南下, 造成中纬度地区冷暖空气和能量交换频繁。

2) 6月20日后, 阻塞高压活动加强, 淮河流域北部维持为大气能量锋区, 低层850 hPa副热带锋区也长期停滞在35°N附近。阻塞高压的异常活动通过对大气动量和热量的一次次向南频散, 造成淮河流域连续发生暴雨天气过程。

3) 阻塞高压的强度及位置变化与前部低涡的活动密切相关, 并通过西风带基本气流及长波系统的螺旋结构的变化激发Rossby的经向传播, 从而影响副热带高压的南北进退, 最终决定了雨带的位置和变化。

| [1] | 叶笃正, 陶诗言, 朱抱真, 等. 北半球冬季阻塞形势的研究. 北京: 科学出版社, 1958. |

| [2] | 张培忠, 丁一汇, 郭春生, 等. 东亚寒潮高压的位涡诊断研究. 应用气象学报, 1994, 5, (1): 49–56. |

| [3] | 陶诗言. 中国之暴雨. 北京: 科学出版社, 1980. |

| [4] | 毕幕莹, 丁一汇. 1980年夏季华北干早时期东亚阻塞形势的位涡分析. 应用气象学报, 1992, 3, (1): 145–156. |

| [5] | 张庆云, 陶诗言. 亚洲中高纬度环流对东亚夏季降水的影响. 气象学报, 1998, 56, (2): 199–211. |

| [6] | 段廷扬, 唐佑民, 巩远发. 印度夏季风的年际变异与北半球大气环流的特征. 气象学报, 1997, 55, (3): 371–378. |

| [7] | 徐祥德, 解以扬, 李培严. 阻塞结构对近海台风异常路径影响的数值模拟. 应用气象学报, 1994, 5, (1): 104–108. |

| [8] | 孙力, 郑秀雅, 王琪. 东北冷涡的时空分布特征及其与东亚大型环流系统之间的关系. 应用气象学报, 1994, 5, (3): 297–303. |

| [9] | 刘式适, 刘式达. 大气动力学. 北京: 北京大学出版社, 1991: 245-246. |

2006, 17 (3): 303-309

2006, 17 (3): 303-309