2. 国家卫星气象中心, 北京 100081

2. National Satellite Meteorological Center, Beijing 100081

热带气旋 (TC) 是全球最重要的灾害性天气系统之一, 而其登陆带来的狂风暴雨是造成灾害的主要方式[1]。我国3次破历史记录的特大暴雨都是TC造成的[2], 如6312号TC在我国台湾省百新的24 h雨量达1248 mm; 6718号TC在台湾省新寮24 h雨量达1672 mm; 7503号TC在河南省林庄24 h雨量达1062 mm[1]。暴雨常使水库垮坝、江河泛滥[3], 并常有山体滑坡和泥石流等地质灾害相伴发生, 局部地区往往损失惨重, 有的甚至是灭顶之灾。随着经济发展, 登陆TC造成的损失越来越大, 灾害越来越严重。我国每年平均有8个TC登陆, 造成的经济损失和人员伤亡十分严重。据统计[4], 我国平均每年因TC死亡570人, 经济损失246亿人民币。因此, 做好登陆TC的暴雨监测和预报, 是一项迫切而又重要的任务, 并且具有重大的社会效益和经济效益。

① “75. 8”暴雨研究会战领导小组. 1975年8月河南特大暴雨研究报告. 1976.

登陆TC暴雨的形成, 受TC强度、路径、环境场条件以及登陆处地理特征等多个因子共同影响[5], 情况很复杂, 做好监测和预报难度很大。近些年来, 国内对登陆TC强降水特征及其成因有过不少个例分析, 比如陶祖钰等[6]分析了9216号台风登陆后的结构和暴雨, 指出由于9216号台风具有不对称结构, 并在登陆后始终位于200 hPa高空急流入口区右侧的强辐散区的下方, 因而在登陆后能长时间维持, 并在台风东北侧存在强上升运动, 造成大范围的暴雨和大风天气。Chen等[7]指出海陆差异往往使登陆飓风产生很不对称的结构, 这些不对称性不但可能影响飓风的强度, 而且在一些地区导致降水、阵风甚至龙卷的出现。李江南等[8]通过对“菲特” (0114号) 台风数值预报试验表明, 华南地形主要是南岭山脉对台风暴雨有明显的增幅作用, 最大暴雨中心的24 h累计降雨量增加30%左右。周霞琼等[9]应用卫星资料, 在中尺度数值模式 (MM4) 中引入非对称的非绝热加热, 结果表明引入与实况相吻合的非对称非绝热加热分布后, 9414号台风的路径预报和降水预报有明显改进, 若同时考虑台风范围初始水汽场的非对称分布, 这种改进作用尤为明显。林爱兰等[10]对1990—1999年登陆华南热带气旋过程降水进行分析, 指出OLR资料可以反映热带气旋降水分布和变化趋势, 且热带气旋强降水区一般处于热带气旋中心的东南、东或南侧, 极少情况下在热带气旋中心周围。翁向宇等[11]利用1949—2000年《热带气旋年鉴》资料, 对51年来登陆粤西的热带气旋在陆地维持时间、不同强度的降水之间的分布、相同量级强降水的分布等进行统计分析, 揭示登陆粤西热带气旋降水分布实况和特征。丁伟钰等[12]利用TRMM准全球、准实时的3 h降水估测资料分析了2002年3个热带气旋登陆过程中不同半径、不同方向降水的时空变化特征, 发现3个热带气旋登陆过程中, 中心附近降水沿半径方向存在收缩和扩展的变化, 除了低层水汽输送的变化和地形对降水造成影响之外, 热带气旋外围降水加强会导致其中心附近降水减弱。天气分析和预报的实践已表明, 登陆TC强降水的形成与其所在的大尺度环境场特征以及中尺度系统活动密切相关[13]。为此, 本文先以7个登陆华南TC的38个降水日为例, 研究和探讨其中的强降水形成的大尺度环境场特征, 并对其机理尽可能地给出解释。还将从登陆TC的结构特征、内嵌的中尺度系统, 以及它们与环境场的相互作用, 进一步研究强降水的成因。通过这两部分研究工作, 试图揭示登陆TC强降水形成的物理成因, 并概括出可供监测和预报试用的方法。

1 资料和方法使用台风年鉴和全国656站24 h降水资料, 普查和逐一分析2001年和2002年共7个TC在华南沿海临近登陆前及登陆后陆地上日降水分布特征, 选取10 mm以上雨区, 并重点参考其内嵌的50 mm以上雨区走向, 将其分成纬向型、经向型及NE—SW向型。然后选取24 h降水出现前的NCEP/NCAR 1°×1°经纬度再分析高度场、风场、湿度场格点资料, 分别绘制各层高度场、流场图, 计算水汽通量散度、假相当位温等物理量场, 以及卫星云图上的云场, 叠加在各自的24 h降水量图中, 再详细分析各类降雨区型形成的基本大尺度环境场特征, 并概括出各自相应的概略模型图, 试图融合数值预报给出的多种物理量分析场及卫星观测的云场, 得到TC临近登陆和登陆后的24 h强降水预报方法, 供业务预报参考使用。

2 各类概略模型图的基本特征由上述7个TC对应的38个降雨日的强降水区走向的分析, 共划分为纬向型、经向型以及NE—SW向型3类, 其中16例为纬向型, 12例为经向型, 3例为NE—SW向型, 另有4例因降水区过小而无法确定, 剩余3个降水量很小被剔除。下面对此3类分别作详细分析, 并概括出它们各自的主要特征。

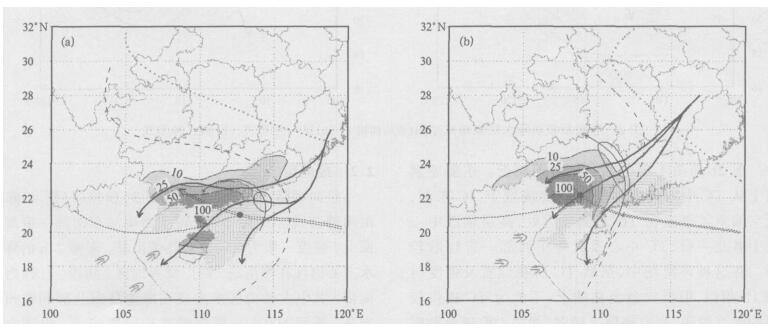

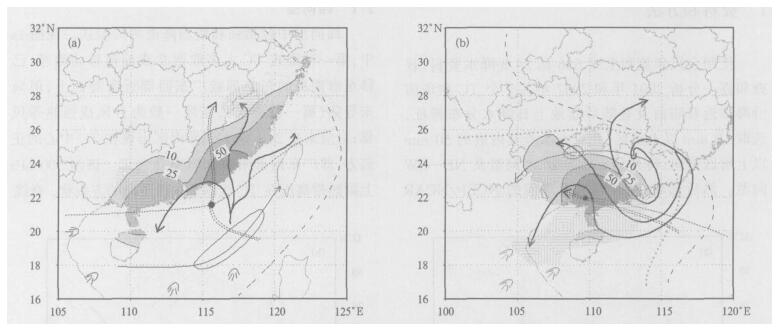

2.1 纬向型纬向型中包括强和较弱降雨两种型式。在图 1a中, 第一种型式TC大多取西北或偏西移动路径, 已移至海南岛的东北部或广东西部近海海面上, 但尚未登陆 (第一种型式), 强度一般为台风或强热带风暴; 对应未来24 h的大到暴雨区出现在TC中心的正前方, 即广东西部沿海和海南岛北部。该型500 hPa上副热带高压在TC北侧呈东西走向的方头状, 脊线在长江中下游至江南一带。700 hPa上在TC周围及其西侧为一个较大范围的低值区, 低空急流轴从TC东侧绕至其北侧, 位于环境场中或者TC环流之内; 西侧有一条切变线或辐合带, 其南侧西南季风云涌活跃, 对流旺盛。200 hPa上辐散中心位于福建上空或海南岛至菲律宾北部之间的南海北部海面上空一带, TC上空为较强的东北风或东南风辐散场。另外, 在TC中心及其周围地区为较大范围的水汽通量辐合区。未来24 h的强降水区恰好位于低层流场和水汽辐合区中, 并且处在低空急流左前方的高层强辐散区下方。

|

|

| 图 1. 纬向型强降水区概略模型图 (a) 第一种型式, (b) 第二种型式 (图中阴影区和其边界细实线为未来24 h雨量区, 单位: mm; 双虚线矢线为TC路径, 其上黑点为TC所在模型图时刻的中心位置; 粗矢线为200 hPa流场; 淡粗点线为500 hPa 588 dagpm线, 细矢线、长虚线、短虚线分别为700 hPa急流、312 dagpm线以及切变线, 燕状素描云块代表季风云涌;隐形方格区为整层水汽通量辐合区) | |

纬向型强降水区另一种模型图 (图 1b), TC已登陆 (第二种型式), 中心已移至广西南部, 减弱成低气压, 但由于这里处于广西西南部山地东南侧的低地处, 东南风和西南风在这里汇合, 再加上高层有强辐散区叠加, 构成了有利于强降水出现的配置。需要指出的是, 低空急流中虽然嵌入有椭圆形急流中心区, 但它位于TC中心东北方较远处, 并且与高层辐散气流方向几乎正交, 风的垂直切变强, 强降水区远离了低空急流中心区。而图 1a中则相反, 高低层风向一致, 风的垂直切变小, 有利于低层水汽辐合上升及外流, 强降水区靠近其左前方。

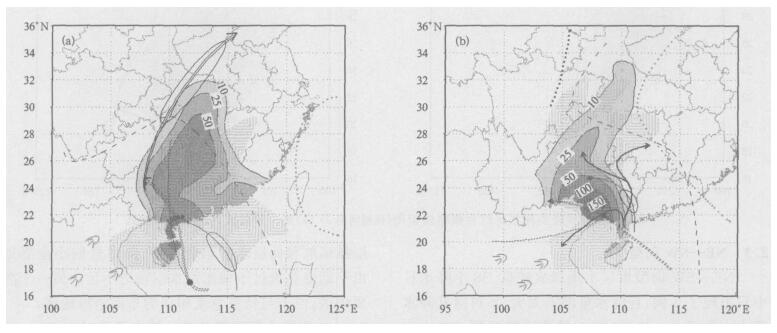

图 2给出了纬向型较弱降水的两种型式。第一种型式 (图 2a) 中, TC中心位于广东近海, 强度一般为热带风暴, 未来24 h降水区主要出现在广东和福建南部、海南岛北部及广西东部, 其中较大降水区在TC右前方。该型500 hPa副热带高压退居洋上, TC偏北移。700 hPa上在TC南侧海上有低空西南风急流, 并且在台湾岛东北方还有一较弱东南风急流伸向浙江, 一条与东南沿岸平行的切变线或辐合带贯穿TC中心。云图上虽然西南季风云涌十分活跃, 但水汽通量散度场中陆上的水汽辐合很弱, 区域也很小。200 hPa上辐散中心位于TC东南方, TC上空气流具有较大的气旋性曲率。在这种环境场中, 较强降水区落在TC中心东北方的粤东闽南较强高空辐散区下方。由于水汽辐合不足, 高空辐散较弱, 低空急流距TC环流较远, 造成的降水量偏小。

|

|

| 图 2. 纬向型较弱降水区概略模型图( 说明同图 1) (a) 第一种型式, (b) 第二种型式 | |

图 2b与图 1中的两个模型图相近。主要差别在于从TC中心向外伸展的切变线位于TC东侧, 低空偏东风急流在TC北侧较远处, 高层辐散中心位于粤北一带, TC中心及其粤中西部一带辐散较弱。在这种环境场中, 虽然TC所在位置及强度与图 1b相似, 但低空急流在陆上, 不能为TC提供较强的水汽输送, 高空辐散又较弱, 加之水汽通量散度场中的水汽辐合不连续。因此, 降水区主体将落在低层偏东风急流南侧, 并且较强雨区出现在切变线辐合区周围。

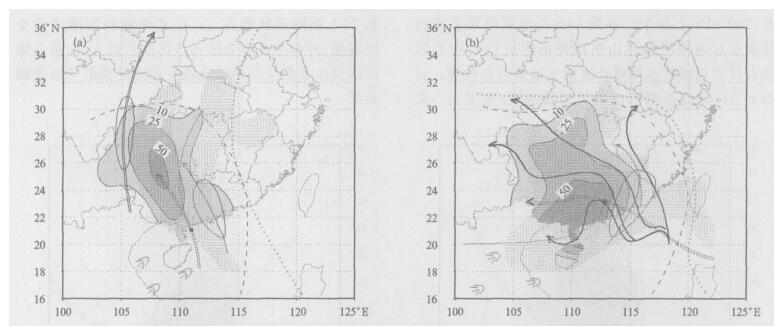

2.2 经向型经向型降水中也包括强 (图 3) 和较弱 (图 4) 降雨两种型式。图 3a中TC位于海南岛东南部一带海面上, 强度一般为台风或强热带风暴, 未来24h的降水主要出现在海南岛、两广交界地区、湖南、江西西南部, 其中大暴雨区多出现在海南岛东北部和雷州半岛。该型500 hPa副热带高压位置偏南, 出现在TC以东, TC在其西侧向偏北方向移动。700 hPa上在TC北侧为一宽广倒槽或切变区, 低空急流轴在TC东侧指向广东西部沿海, 急流中心在TC右前方; 200 hPa上始于广西的一支高空副热带急流向北偏东方向伸展抵达山东西南部附近; TC中心以北有较大范围的水汽辐合区向北偏东方向伸展。云图上TC环流西侧西南季风云涌活跃、范围大。未来24 h强降雨区落在TC向北伸展的倒槽或切变线周围, 并位于高空急流入口区的右后方, 而最大降雨区发生在低空东南风急流左前方的高低空急流耦合处。

|

|

| 图 3. 经向型强降水区概略模型图 (a) 第一种型式, (b) 第二种型式 (说明同图 1, 另外双细矢线为200 hPa急流轴, 黑粗点线为500 hPa槽) | |

图 3b中TC已登陆广东西部并移入广西南部, 强度为强热带风暴或热带风暴。与图 3a相比较, 500 hPa副热带高压更强, 经向度大, 脊线偏北, 副热带高压西侧还有一槽, TC在副热带高压西南侧向西北方向移动。700 hPa上低空急流由TC东侧绕行至其北侧, TC西侧还有一条伸向西南方向的切变线或辐合带。云图上其西南侧西南季风云涌活跃, 大量暖湿水汽汇合到TC中, TC周围及北侧为大范围的水汽通量辐合区。200 hPa上辐散中心在TC东南侧的雷州半岛附近或海南岛上。未来24 h强降雨区落在TC周围低空急流左前侧, 加之广西西北部山地东侧低地处, 高空又有强辐散场, 并且高空辐散气流与低空气流方向较一致, 风垂直切变小, 十分有利于大暴雨的产生。另外, 水汽的向北大量输送与川东低槽东移共同影响, 雨区向北扩展。

图 4给出了经向型较弱降水的两种型式。图 4a中TC中心多在广东西部近海, 强度一般为强热带风暴或热带风暴, 未来24 h降水主要出现在广东中西部、广西大部、贵州及湖南西部, 最大雨区在TC正前方。该型500 hPa副热带高压西部边缘为准南北走向, 距TC较近, TC在其西侧大范围辐合区中移动。低空急流为偏东南风, 从TC东侧向陆上大量输送水汽, 急流核在TC东北侧。200 hPa上有一支高空副热带急流由云南东部向北伸展, 急流中心位于四川东部。云图上季风云涌也较活跃, 从南海西北部不断涌入TC环流中; 水汽通量散度场中也有大量水汽辐合。这种高低空急流的耦合、切变线的南北走向以及水汽辐合区的分布等, 构成了有利于未来强降水区形成的形势, 但因TC的快速移动使得总降水量偏小。

|

|

| 图 4. 经向型较弱降水区综合概略模型图 (说明同图 3) (a) 第一种型式, (b) 第二种型式 | |

图 4b中TC多在广东中东部登陆后, 强度减为热带风暴。高低空环境场配置与图 4a有较大差别, 比如500 hPa副热带高压在TC东侧、北侧呈半环状, 脊线位置偏北, TC在其南侧由向西北转向偏西方向移动。700 hPa上急流轴在TC东南侧绕至其东北侧而指向西北方向, 在TC中心西南侧有一条切变线, 并且南侧西南季风活跃, 由切变线南侧大量暖湿气流汇入TC中。200 hPa上辐散中心位于TC东南方的南海东北部, TC中心西部一带为较强的偏东风辐散区。水汽通量散度场中为大范围水汽辐合区。TC所在的这种环境场配置可以确定出未来的降水区。但是, 由于TC中心周围高低层风向近于正交, 风的垂直切变很大, 导致降水量相对较弱, 尤其是在TC中东侧更为突出。

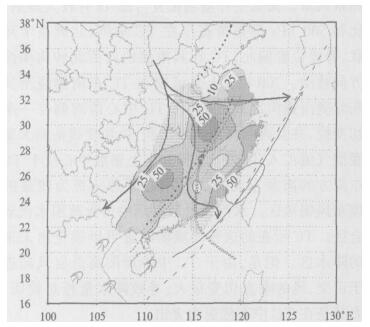

2.3 NE—SW向型NE—SW向型雨区出现频次较低, 38个降水日中只出现了3例, 且降水量都不太大, 不再对其降水量大小作区分。该型 (图 5) 的主要特征是: TC在广东东部至福建南部沿海登陆后偏北移, 强度一般为热带风暴或热带低压。500 hPa上副热带高压较弱, 或分裂成东西两个高压中心, 华北东南部有槽南伸, TC环流向轴线为NE—SW走向的椭圆形演变, 并有切变线呈NE—SW向贯穿TC中心。低空急流轴在TC东侧的近海, 与东南海岸近于平行。200 hPa上辐散中心在TC北侧或南侧, TC上空为较强的偏北辐散气流或偏南辐散气流。水汽通量散度场上, TC中心位于水汽主要辐合区的东南部, 云图上西南季风云涌也很活跃。未来的较强降水区出现在TC中心西侧的中、低层切变线西北侧, 以及高层强辐散和低层水汽辐合区中, 降水量偏小主要是由于低空急流过于偏东而水汽输送不足。另一个次要雨区, 位于与低空急流相伴的东南沿海地区。

|

|

| 图 5. NE—SW向型降水区综合概略模型图 (说明同图 3) | |

2.4 3类降水区环境场中的基本要素对比

上述分析表明, 这3类降水区中的副热带高压位置、切变线走向、低空急流以及高层流场等, 均有着显著的不同特征, 这里再作一些对比分析。

① 副热带高压位置

对个例中588 dagpm线西脊点位置进行统计得到, TC纬向型降水的16个个例中副热带高压西脊点在114°E以西的占81%强, 而经向型降水的12个个例中仅占41%, 并且在110°E以西的也极少; NE—SW向型中副热带高压偏东, 588 dagpm线一般在120°E以东。由此可见, 形成纬向型降水前副热带高压位置相当偏西, 而经向型及NE—SW向型中副热带高压则显著偏东。由此可见, 副热带高压对降水区的分布起着十分重要作用。

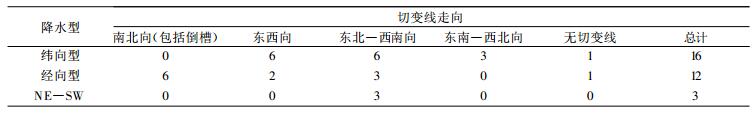

② 切变线走向

低层切变线走向与降水区分布也有很好的对应关系 (表 1)。在纬向型降水个例中, 切变线为东西向和东北—西南向的个例各占35.5%, 东南—西北向为18.8%, 另有10.2%无切变线出现。在经向型降水个例中, 50%的个例中切变线为南北向, 16.7%为东西向, 25%为东北—西南向, 另有8.3%无切变线。而NE—SW向型降水中切变线则全为NE—SW向。这个结果也许受个例的限制而不能准确表明降水型与切变线的对应关系, 但仍可以从一个侧面说明纬向型降水发生前切变线多为东西向或东北—西南向, 经向型降水发生前多为南北向切变线。反过来看, 南北向切变线上发生的降水几乎全为经向型, 东南—西北向切变线则几乎全对应纬向型降水, 而东西向和东北—西南切变线上发生的降水多为纬向型。

|

|

表 1 切变线走向与降水型对应关系 |

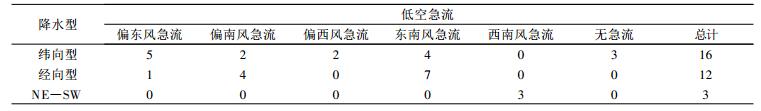

③ 低空急流

如表 2所示, 纬向型降水中以偏东风急流和东南风急流为多, 经向型降水中以东南风急流为大多数, NE—SW向型降水则全为西南风急流。偏东风急流个例中多为纬向型降水, 约占83%; 偏南风急流中多为经向型降水, 约占67%; 偏西风急流基本为纬向型; 东南风急流中多为经向型降水, 约占64%; 西南风急流基本为NE—SW向型; 在无急流情况下, 也基本为纬向型降水。

|

|

表 2 低空急流与降水型对应关系 |

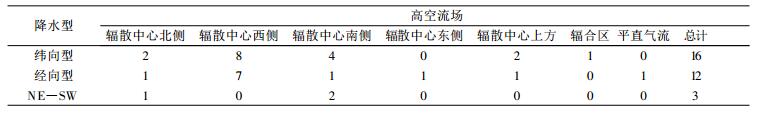

④ 高层流场

表 3中的高空流场与雨区对应关系的统计结果显示, 不管是纬向型还是经向型降水, 雨区多出现在高空辐散中心西侧, 而NE—SW向雨区的辐散中心多出现在雨区南侧或北侧。

|

|

表 3 高空流场与降水型对应关系 |

⑤ 水汽场

水汽的输送和辐合, 在登陆TC强降水中至关重要。本文的上述3种强降水型中, 水汽通量散度场中均为整层水汽辐合, 只是强度及其相对TC中心的位置上有差异。水汽辐合的强度, 取决于低层是多方向还是单一方向的辐合, 以及中层是否还有水汽输送叠加, 而这些又取决于TC所在环境场中的低、中层流场。在纬向型强雨区的形成中, 低层就存在着多方向的强水汽辐合, 再加之中层较强东南暖湿气流输送叠置其上, 构成了深厚的低、中层水汽通量辐合。在经向型强降雨区形成中, 低层只是西南季风的单一方向水汽输送, 以及中层偏南暖湿气流源源不断地叠置其上, 也构成了中、低层的较强水汽通量辐合。而在NE—SW向强降水区形成中, 水汽辐合区主要出现在低层切变线北侧的冷暖空气交汇带中, 以及另一处的低空急流左前方, 对应这两处的水汽通量辐合强度相对弱一些。

另外, 降雨的强度和落区, 在很大程度上还决定于高层的辐散状况。在水汽辐合区的某一部分上空若为较强的辐散, 则有利于垂直运动的加强, 中低层水汽加强上升凝结, 形成强降水区; 反之为较弱降水区。

4 结语本文从TC登陆华南前后降水分析和预报的业务应用需求出发, 尤其是广西, 因为他们提供了时空分辨率较高的降水观测资料, 探索了TC所在环境场与未来24 h强降水区分布关系, 概括出了纬向型、经向型、NE—SW向型3种雨区的环境场特征概略模型图, 并对其强降雨形成机理分别作了阐述。这些模型图, 对TC登陆前后, 降水强度和落区的24 h预报有一定的参考作用。在此基础上, 我们正在运用高时空分辨率的卫星资料, 以及数值预报的物理量分析场和地面3 h间隔的压、温、湿观测资料, 进一步研究TC登陆前后未来6 h, 3 h强降水的多种信息融合的预报方法, 最终形成一种TC登陆前后未来24 h, 6 h, 3 h降水强度和落区的逐步逼近预报方法。

| [1] | 朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 天气学原理与方法. 北京: 气象出版社, 1992: 551-555. |

| [2] | 陶诗言. 中国之暴雨. 北京: 科学出版社, 1980: 121-133. |

| [3] | 陈联寿, 罗哲贤, 李英. 登陆热带气旋研究的进展. 气象学报, 2004, 62, (5): 541–549. |

| [4] | 李丹.台风研究无止境———记上海台风研究所研究员端义宏.中国气象报, 2002-12-05(1). |

| [5] | 陈联寿, 丁一汇. 西太平洋台风概论. 北京: 科学出版社, 1979: 442-459. |

| [6] | 陶祖钰, 田佰军, 黄伟. 9216号台风登陆后的不对称结构和暴雨. 热带气象学报, 1994, 10, (1): 69–77. |

| [7] | Chen Yongsheng, Yau M K. Asymmetric structures in a simulated landfalling hurricane. J Atmos Sci, 2003, 60: 2294–2312. DOI:10.1175/1520-0469(2003)060<2294:ASIASL>2.0.CO;2 |

| [8] | 李江南, 王安宇, 侯尔滨, 等. 台风Fitow降雨的数值预报试验. 热带海洋学报, 2004, 23, (1): 16–24. |

| [9] | 周霞琼, 朱永褆. 非对称的非绝热加热对热带气旋移动影响的数值研究. 应用气象学报, 1999, 10, (3): 283–292. |

| [10] | 林爱兰, 万齐林, 梁建茵. 登陆华南热带气旋过程降水分析. 热带气象学报, 2003, 19, (增刊): 65–73. |

| [11] | 翁向宇, 叶萌, 何夏江. 登陆粤西的热带气旋降水特征分析. 热带气象学报, 2005, 21, (3): 301–308. |

| [12] | 丁伟钰, 陈子通. 利用TRMM资料分析2002年登陆广东的热带气旋降水分布特征. 应用气象学报, 2004, 15, (4): 436–444. |

| [13] | 孙建明, 李法然, 杨育强. 暴雨预报因子及其统计特征. 气象, , 24, (11): 36–39. |

2006, 17 (3): 288-295

2006, 17 (3): 288-295