2. 北京市气象局, 北京 100089;

3. 国家气象中心, 北京 100081

2. Beijing Municipal Meteorological Bureau, Beijing 100089;

3. National Meteorological Center, Beijing 100081

黄河气旋是生成于河套地区的锋面气旋, 其路径大体上沿黄河东移进入渤海或黄海北部, 然后经朝鲜半岛进入日本海。黄河气旋是夏季引起华北暴雨的主要影响系统之一, 它经常可造成华北、东北南部和山东等地的暴雨。以往的研究表明[1-5], 在黄河气旋的发生发展过程中, 往往有大尺度斜压不稳定和水汽凝结潜热释放两种不同尺度的相互作用, 并常常伴有沿低空急流的带状中尺度对流辐合体的发生发展。

夏季大气斜压性较弱, 在一般情况下不利于锋面气旋的产生。但在1991年6月出现了一次强斜压性发展, 伴随着高空槽的发展, 在河套地区地面诱生出一个气旋波。在其发展加强的过程中, 内蒙古中部、河北中部和北部、北京地区、辽宁西部和东部、山东南部出现大范围的强降水, 并且北京西部、北部的山前迎风坡地区出现了大暴雨或特大暴雨, 暴雨中心位于密云、怀柔北部两县交界处的四合堂、张家坟、枣树林一带, 其中四合堂10日一天的降水量达373 mm, 这是北京近百年来罕见的, 致使一些地方发生山洪、泥石流[6]。文献[6]对这次强降水过程作了初步研究, 但没有作详细的诊断分析。

本文利用1991年6月8—11日NCEP/NCAR再分析资料, 水平分辨率为2.5°×2.5°; 静止气象卫星 (GMS) 红外黑体亮度温度 (TBB) 资料 (3 h一次, 水平分辨率为1°×1°) 对此次黄河气旋暴雨过程进行诊断分析。

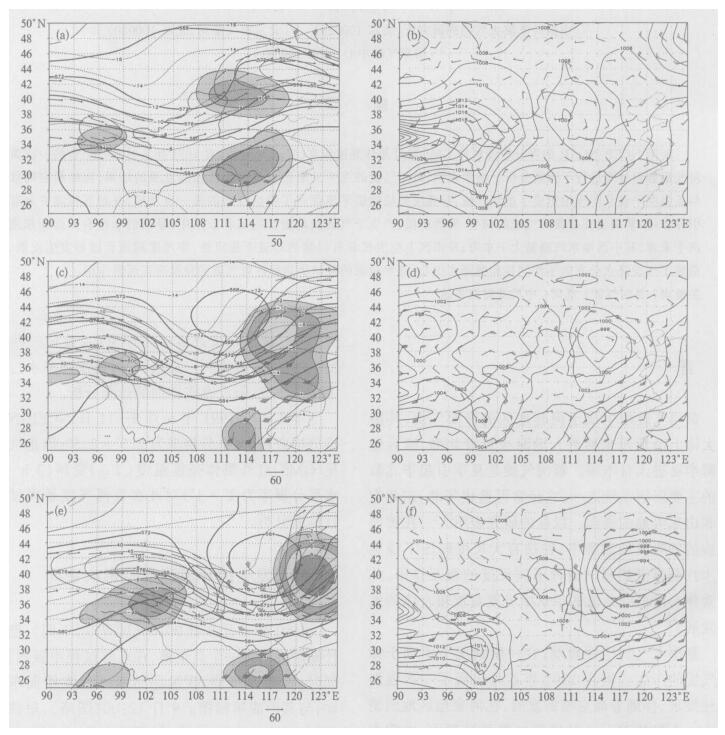

1 暴雨发生的环流背景及影响系统1991年6月8日00:00(世界时, 下同), 巴尔喀什湖附近出现一个高空槽, 在东移过程中强烈发展。同时, 在高原东侧33°N附近有一南支槽向东北移动, 与其形成阶梯槽。9日12:00(图略), 短波槽在黄河上游地区追上南支槽, 两槽合并, 并继续加深东移, 10日00:00在河套至四川盆地一带发展成天气尺度冷槽 (图 1a), 正涡度中心增强到50×10-6s-1以上, 等温度线落后于等高线。沿副热带高压西北侧850 hPa有大于12 m·s-1的西南低空急流, 同时200 hPa急流加强, 急流核位于槽前等高线疏散区上空, 中心强度大于50 m·s-1。在槽前正涡度平流和高空辐散的共同作用下[7], 河套地区地面已出现闭合的低压中心, 强度为1004 hPa (图 1b)。此后, 高空槽在东移的过程中继续加深, 10日12:00, 在河北西北部与内蒙古交界处形成中心强度为568 dagpm的闭合冷涡 (图 1c), 850 hPa西南低空急流加强北上, 在黄河中下游地区与冷涡底部的西风带相接, 由于低空急流北端左侧水平风速切变较强, 有正涡度, 并且与500 hPa冷涡前部正涡度平流区相叠加, 从而产生强烈的上升运动, 使地面气旋加强, 12 h内黄河气旋的中心气压下降了6 hPa。

|

|

| 图 1. 1991年6月10日00:00 (a), 10日12:00 (c), 11日00:00 (e) 高空形势分布和10日00:00 (b), 10日12:00 (d), 11日00:00 (f) 地面天气图 (高空形势图中, 阴影区为500 hPa 正涡度平流≥2, 单位: 10-8s-2 ; 粗实线为500 hPa 等高线, 单位: dagpm ; 虚线为500 hPa 等温线, 单位: ℃; 矢量为200 hPa 风速≥35 m·s-1, 表示高空急流; 细实线为200 hPa 风速大于 40 m·s-1的等风速线, 表示高空急流核; 风标为850 hPa 风速≥12 m·s-1, 表示低空急流。 地面图中, 实线为海平面气压, 单位: hPa, 风场高度为 σ=0.995) | |

此次华北暴雨过程正出现于6月10日00:00—12:00的黄河气旋初生、发展时段, 降水主要产生于气旋前部暖区的盾状云系中。这种环流形势一直维持到11日00:00, 已发展到成熟阶段的温带气旋东移到渤海湾附近时, 中心气压已达992 hPa, 中心附近的近地面最大风速超过12 m·s-1。此时500 hPa温度槽已接近高度槽, 温度平流减弱, 系统移速减慢。其后, 气旋东移出海, 逐渐消亡。

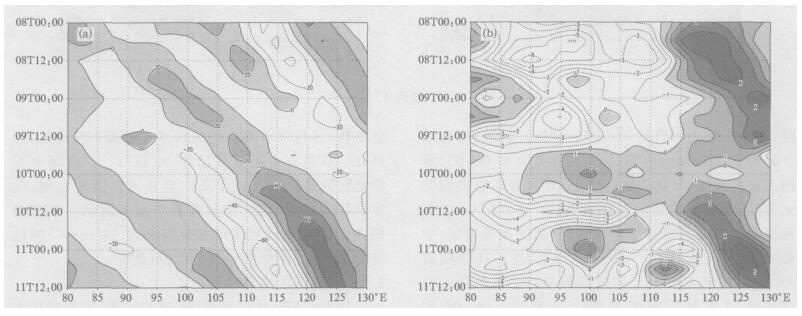

图 2a是6月8—11日沿35°~45°N平均的500 hPa涡度平流的时间-纬向剖面图, 可以看到6月8日85°E附近有正涡度平流向东传播并加强, 9日12:00后到达河套地区, 导致该地区上空气旋性涡度增强, 同时河套地区此时正处在高空急流入口区的右侧, 高层辐散加强, 两者的共同作用在低层强迫出弱的闭合低压中心。10日00:00之后, 正涡度平流明显加强, 且东传速度减慢, 正对应着黄河气旋的快速发展时期, 11日气旋发展最强盛时, 涡度平流已达60 ×10-9s-2。由此可见, 对流层中层的涡度平流对黄河气旋的产生、加强有重要作用。在黄河气旋产生以前, 与东移高空槽相伴随, 对流层低层以冷平流为主, 且随着高空槽的加深发展明显减弱 (图 2b)。9日18:00黄河气旋生成后850 hPa转为暖平流, 并不断加强。暖平流中心始终领先正涡度平流中心和地面气旋中心约5个经度, 表明对流层低层的暖平流对气旋的移动有引导作用。热力因子使黄河气旋前部减压, 涡度平流使地面气旋中心减压, 两种因子均在低层强迫出上升运动, 其共同作用的结果, 使得黄河气旋向前移动的同时, 加深发展。

|

|

| 图 2. 1991年6月8日00:00—11日12:00沿35°~45°N平均的物理量时间-纬向剖面图 (a) 500 hPa涡度平流 (单位: 10-9s-2), (b) 850 hPa温度平流 (单位: 10-4K·s-1) | |

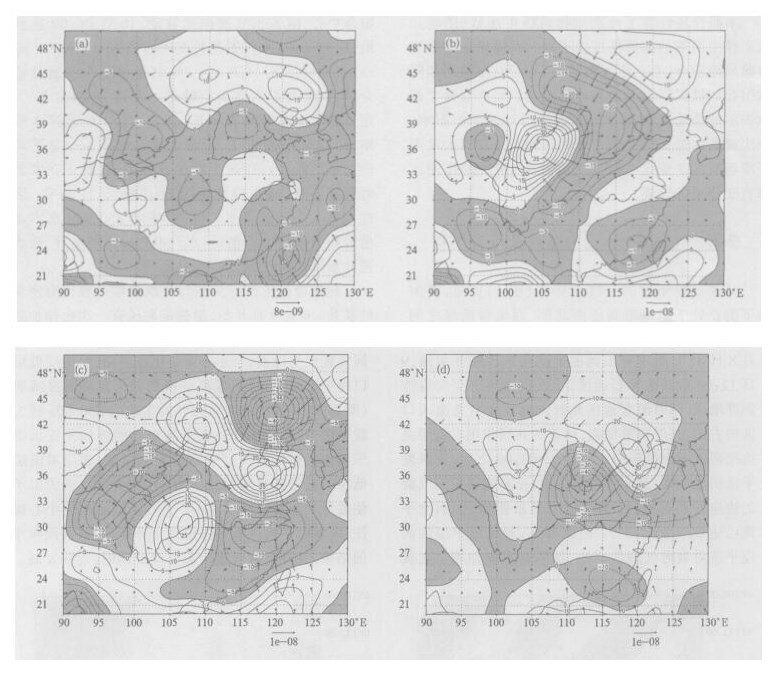

从1978年Hoskins等[8]提出Q矢量的概念以来, 作为诊断上升运动的一个重要工具, Q矢量及其散度得到了广泛地应用[9]。张兴旺[10]对Q矢量的表达式进行了修改, 考虑了降水的潜热释放, 引入非绝热效应, 提出了非地转湿Q矢量 (简称湿Q矢量) 的概念。图 3是此次过程的400~600 hPa平均湿Q矢量及其散度。根据非地转方程, 当ω场具有波状特征时, ω∝ ∇·Q。因此, 若∇·Q < 0, 辐合时, 有ω < 0, 为上升运动; 若∇·Q >0, 辐散时, 有ω >0, 为下沉运动。由图 3可见, 6月9日00:00, 黄河上游有湿Q矢量的辐合中心, 对应着高空槽前的上升区, 随着高空槽的东移发展; 10日00:00, Q矢量辐合中心经河套移至华北地区, 强度显著增加, 中心强度达-20×10-14m·kg-1·s-1, 其后还跟随着35×10-14m·kg-1·s-1的强辐散中心。这种强的垂直环流对黄河气旋的发展十分有利。06:00到12:00(图略), Q矢量辐合、辐散中心东移的速度减慢, 强度基本维持不变, 正对应着黄河气旋强烈发展阶段。随着气旋的东移, 11日00:00, 山东半岛一带已被气旋后部的下沉气流所控制, 但在华北北部、东北地区南部仍有大于-40×10-14m·kg-1·s-1的Q矢量辐合中心, 之后逐渐东移、减弱。

|

|

| 图 3. 1991年6月9—12日400~600 hPa平均的Q矢量 (单位: m2·kg-1·s), ∇·Q (单位: 10-14m·kg-1·s-1) (a) 9日00 00, (b) 10日00:00, (c) 11日00:00, (d) 12日00:00 | |

本研究还计算了此次过程的锋生函数 (图略)。水平锋生函数的高值区反应了由大尺度风场的形变引起局地辐合, 有利于气流的辐合上升, 抵消局地降水引起的低层降温导致的稳定效应。而垂直锋生函数表示的是垂直运动分布的不均匀对锋面的影响。此次过程的垂直锋生远小于水平锋生, 表明大尺度环境场的水平变化对黄河气旋发生、发展的作用比垂直变化更加重要。

2 暴雨产生的水汽、动力条件及垂直结构从暴雨发生时的天气形势图 (图 1) 可见, 黄河中下游正处于副热带高压西北侧、西风带南缘之间最有利于暴雨发生的区域。9日12:00(图略) 在高空冷槽前200 hPa出现了风速大于40 m·s-1的高空急流核, 并且随着高空槽的东移发展而不断加强, 10日00:00急流中心强度已达50 m·s-1。黄河中下游地区的暴雨区正位于高空急流入口区的右侧, 这里有强的高空辐散, 十分有利于上升运动。在其南侧, 9日18:00开始850 hPa有超过14 m·s-1的低空急流生成, 向暴雨区输送水汽 (图略)。

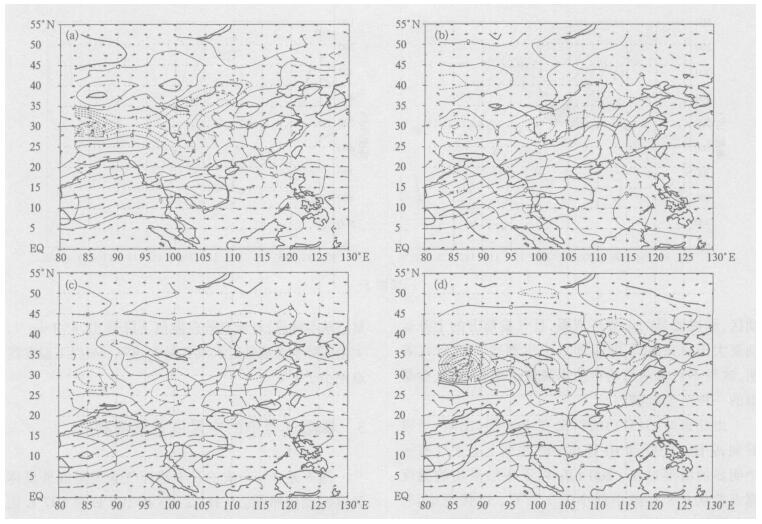

2.1 暴雨区的水汽输送由850 hPa水汽通量图 (图 4) 可见, 本次暴雨水汽有两个来源。一部分来自孟加拉湾, 随西南风经青藏高原东侧到达华南地区, 与另一支来自南海, 由副热带高压外围的东南风输送的水汽相遇, 合并为一支偏南风急流, 到达黄河流域。其中, 来自西南的水汽通量要大于东南。从新疆随高空槽东移而来的冷空气与偏南暖湿气流在黄河流域相遇, 形成水汽辐合中心, 随黄河气旋向东移动, 10日06:00达到最强, 850 hPa水汽通量散度中心值为-3 ×10-7kg·hPa-1·m-2·s-1(图 4d), 华北正位于水汽通量辐合区, 引起大量水汽向上输送。根据Doswell等[11]定义的降水率公式

|

|

| 图 4. 1991年6月9—10日850 hPa水汽通量矢量和水汽通量散度 (单位: 10-7kg·hPa-1·m-2·s-1) (a) 9日12:00, (b) 9日18:00, (c) 10日00:00, (d) 10日06:00 | |

副热带高压带的活动与此次暴雨过程也有密切的联系。6月9日开始, 副热带高压有一次西伸加强的活动 (图略), 588 dagpm线从8日的130°E附近移动到120°E以西, 9日12:00达到最西, 约115°E。副热带高压位置的这种变化有利于水汽输送到黄河流域。

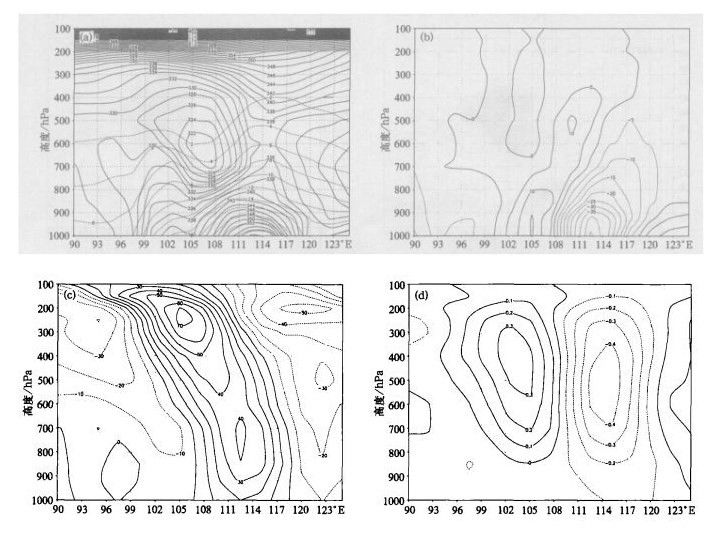

2.2 暴雨区的垂直结构图 5是10日06:00沿33°~42°N平均的相当位温、比湿、水汽通量散度、涡度和散度的垂直剖面图。在黄河气旋上空, 700 hPa以下, 等比湿线和等相当位温线密集且随高度减小, 反映大气有很强的对流不稳定性, 由于降雨产生的对流潜热释放, 06:00 850 hPa以下相当位温比00:00(图略) 增加了4~8 K。气旋后部600 hPa附近由于高层冷空气侵入, 有322 K的相当位温低中心生成。气旋区有明显的水汽通量辐合, 近地层水汽通量辐合由00:00的-20×10-8kg·hPa-1·m-2·s-1增大到-40×10-8kg·hPa-1·m-2·s-1, 其后有15×10-8kg·hPa-1·m-2·s-1的辐散中心, 辐合、辐散区的轴线均随高度向东倾斜。从涡度和垂直速度ω的剖面图上可以看到, 从高空冷涡区有明显的正涡度向下输送到黄河气旋所在区域, 气旋上空为强的上升运动区, 气旋后部为下沉运动区, 形成明显的垂直环流圈, 且气旋前方的上升运动要大于后方的下沉速度。田生春等[2]的研究表明, 这种不对称的结构可使水滴快速增长, 是气旋暴雨的一种产生机制。

|

|

| 图 5. 6月10日06:00沿33°~42°N平均的各物理量垂直剖面图 (a) 相当位温 (实线, 单位: K) 和比湿 (虚线, 单位: g/kg), (b) 水汽通量散度 (单位: 10-8kg·hPa-1·m -2·s-1), (c) 涡度 (单位: 10-6s-1), (d) 垂直速度ω (单位: Pa·s-1) | |

由北京站 (54511) 的斜交T-lnp图 (图略) 可以看到, 9日12:00到10日00:00北京上空大气有一个明显的增湿过程, 200 hPa以下各层平均的温度露点差从9.8 ℃减小到小于1.7 ℃, 已接近饱和。大气层结是不稳定的, 10日00:00的对流有效位能达367.5 J·kg-1, 而到10日12:00暴雨结束后, 不稳定能量已基本释放, 对流有效位能值下降到51.45 J·kg-1, 大量的降水造成低层水汽含量大, 850 hPa以下温度露点差小于1 ℃。

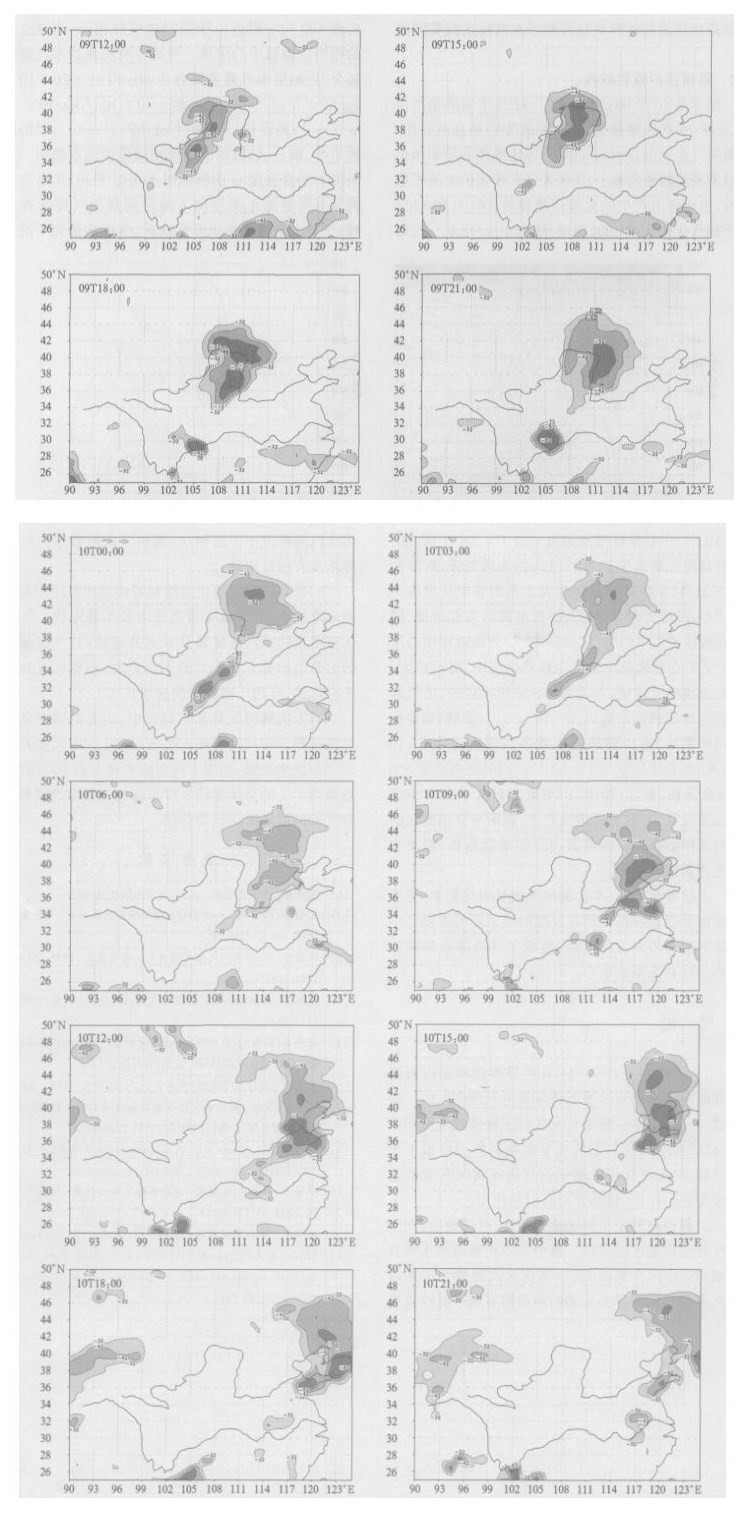

3 暴雨过程中的中尺度系统活动图 6是3 h一次的日本静止气象卫星红外黑体亮度温度分布图。9日12:00在105°E和107°E附近有两个TBB≤-52 ℃的β-中尺度深对流中心, 在云带尾部西南方不断有对流云团生成、发展。9日18:00, 河套地区地面已有清晰的气旋式环流出现。21:00暖区内β-中尺度深对流中心合并发展, 对流云区面积达600 km×1000 km, 原来位于云带尾部西南侧的对流云团也发展为直径约300 km的中尺度对流系统 (MCS), 中心最低温度超过-62 ℃。10日00:00, 随着黄河气旋的生成和850 hPa西南风加强, 南部的MCS减弱, 并在其东北部激发出新的β-中尺度深对流中心, 形成的带状MCS, 沿西南风向东北传播, 同时在暖区云带中仍有TBB≤-52 ℃的深对流中心维持。云带在继续向东北方向移动过程中, 面积扩大, 中心强度略有减弱, 当云带移到京津地区时, 受气旋前部近地层强的东南风 (8~10 m·s-1, 图略) 和地形作用的影响, 沿山前的迎风坡形成深对流中心, 10日09:00云顶亮温小于-52 ℃。同时在南部沿850 hPa急流轴, 湖北、河南、山东境内有4个强β-中尺度云团发展, 并随着西南风北上, 逐渐与京津地区的深对流中心合并。随着黄河气旋继续东移, 对流中心也逐渐东移出海。

|

|

| 图 6. 1991年6月9—10日GMS卫星TBB分布 (单位: ℃) | |

上述分析表明, 本次黄河气旋暴雨过程中, 也有沿西南低空急流排列的β-尺度对流云团的发展。中尺度对流云团的发生发展, 造成了气旋降水分布的不均匀性和强降水中心。

4 结论1) 1991年6月9—11日的暴雨过程是由新疆东移的高空槽强烈发展而诱导黄河气旋产生的。这次黄河气旋的发生发展是大气斜压性强烈发展的结果, 强的高空辐散与正涡度平流共同作用形成了黄河气旋, 对流层低层的暖平流促进了黄河气旋的进一步发展, 并对其移动方向有引导作用。

2) 暴雨出现在黄河气旋的初生、发展阶段, 产生于气旋前部暖区的盾状云系中。本次暴雨的水汽有西南和东南两个来源, 其中西南水汽通量大于东南水汽通量。副热带高压的西伸加强有利于低空急流将水汽向黄河中下游输送, 暴雨开始前整层大气可降水量有明显增强。

3) 暴雨区上空等比湿线和等相当位温线密集且随高度减小, 大气具有很强的对流不稳定性。气旋区有明显的水汽通量辐合和上升运动, 且气旋前方的上升运动要大于后方的下沉速度, 垂直环流具有不对称性, 有利于雨滴的快速增长。

4) 本次黄河气旋暴雨过程中, 也有沿西南低空急流排列β-中尺度对流云团的发展。β-中尺度对流云团的发生发展, 造成了气旋降水分布的不均匀性, 是暴雨产生的直接原因。降水造成的凝结潜热释放对气旋的发展有正反馈作用。

| [1] | 陶诗言. 中国之暴雨. 北京: 气象出版社, 1980. |

| [2] | 田生春, 刘苏红. 一次快速发展气旋的诊断分析. 气象学报, 1988, 46, (3): 285–293. |

| [3] | 蒋尚城. 8.26黄河气旋暴雨分析. 科学通报, 1990, 35, (19): 1481–1483. |

| [4] | 李修芳. 影响华北地区的黄河气旋过程分析. 气象, 1997, 23, (1): 17–22. |

| [5] | 张杰英, 杨梅玉, 姜达雍. 考虑大尺度凝结加热的数值模拟试验. 应用气象学报, 1987, 2, (2): 123–132. |

| [6] | 董立清. 每月天气 (1991年6月). 气象, 1991, 17, (9): 58–61. |

| [7] | 丁一汇, 朱彤. 陆地爆发性气旋发展的动力学分析和数值模拟. 中国科学 (B辑), 1993, 23, (11): 1226–1232. |

| [8] | Hoskins I D, Davies H C. A new look at the ω equation. Quart J Roy Meteor Soc, 1978, 104: 31–38. DOI:10.1256/smsqj.43902 |

| [9] | 岳彩军, 寿绍文, 董美莹. 定量分析几种Q矢量. 应用气象学报, 2003, 14, (1): 39–48. |

| [10] | 张兴旺. 湿Q矢量表达式及其应用. 气象, 1998, 24, (8): 3–7. |

| [11] | Doswell C A, Brooks H E, Maddox R A. Flash flood forecasting: an ingredients-based methodology. Wea Forecasting, 1996, 11: 560–581. DOI:10.1175/1520-0434(1996)011<0560:FFFAIB>2.0.CO;2 |

2006, 17 (3): 257-265

2006, 17 (3): 257-265