2. 国家气象中心, 北京 100081

2. National Meteorological Center, Beijing 100081

山东省位于华东沿海, 暴雨是影响山东的重要灾害性天气之一。每年的7—8月暴雨频发, 而4月和10月的暴雨较少[1], 但在2003年4月和10月均出现了暴雨过程, 这两次暴雨的雨量和范围都为历史同期所罕见。春季4月的暴雨解除了旱情, 满足了工农业生产用水的需要; 而秋季10月的暴雨则引起洪涝, 造成直接经济损失逾45亿元。以往对山东暴雨的分析和研究主要是以夏季暴雨为主, 而对春秋季暴雨的研究甚少, 在日常业务预报中, 也经常会漏报春秋季暴雨。因而深入分析春秋季暴雨发生的机制, 提高春秋季暴雨预报的准确率是十分重要的。本文针对山东省1970—2003年度内4月和10月的暴雨特征和影响系统进行了统计分析, 并将2003年春秋季这两次大范围暴雨的环流形势与1970—2003年统计分析的平均环流形势进行了对比。应用k-螺旋度和倾斜涡度发展理论对这两次暴雨的形成机制进行了研究和探讨, 以加深对春秋季暴雨的认识, 提高春秋季暴雨预报准确率。

1 资料和方法本文应用1970—2003年山东省测站降水资料、历史天气图资料、2.5°×2.5°经纬度网格的NCEP/NCAR再分析资料, 分别制作了4月和10月暴雨前12~24 h的高空和地面平均环流形势图, 建立了春秋季暴雨天气的环流形势模型; 应用T213数值预报产品资料, 计算了2003年春季和秋季两次大范围暴雨过程的水汽通量、水汽通量散度、θse、涡度、散度、垂直速度、k-螺旋度和湿位涡。

假相当位温θse反映了大气的温湿状况, 应用θse的水平和垂直分布可以分析大气中的能量分布、垂直稳定度状况和大气的湿斜压性。螺旋度定义为风速矢量和相对涡度点乘的体积分[2], 在局地直角坐标系中k-螺旋度表示为垂直速度与垂直涡度的乘积:Hk=wξ, 它反映了大气在水平面中的旋转和在垂直方向上运动的强弱。研究表明k-螺旋度对暴雨有较好的指示意义[3-4]。因为暴雨都与上升运动相关联, 本文只对有上升运动 (w > 0) 时的k-螺旋度[4]进行了计算和分析; 在下沉运动时, 令Hk=0。当有正涡度和上升运动时Hk > 0, 当正涡度和上升运动增强时, Hk的正值增大。

湿位势涡度综合反映了大气的热力和动力特征, 分析湿位涡的变化可以了解形成暴雨的热力和动力条件及低层垂直涡度的发展机制。在湿位涡守恒条件下, 由于湿等熵面的倾斜, 大气水平风垂直切变或湿斜压性增加, 都能够导致垂直涡度的显著性发展, 这种涡度增长称倾斜涡度发展 (SVD) [5-10]。本文试图应用倾斜涡度发展理论, 解释在这两次大范围暴雨期间垂直涡度强烈发展的物理原因。湿位势涡度 (简称湿位涡) 的定义见文献[5], 湿位涡在等压面上的两个分量为

|

(1) |

|

(2) |

式 (1), (2) 中, MPV1为湿位涡的垂直分量, 为正压项。在大气湿斜压性和风垂直切变变化不大的情况下, 大气层结稳定度绝对值的减小, 会导致垂直涡度的增大。MPV2为湿位涡的水平分量, 为斜压项, 取决于风垂直切变和大气的湿斜压性。θse为假相当位温, ξp为等压面上的涡度, u和v为水平风分量, g为重力加速度, f为地转参数。根据文献[5-7]的讨论, 对流不稳定层结时, MPV1 < 0, 当MPV2 > 0时, 垂直涡度发展; 对流稳定层结时, MPV1 > 0, 当MPV2 < 0时, 垂直涡度发展。

2 春秋季暴雨的环流形势特征 2.1 春季暴雨的环流形势特征以20:00 (北京时, 下同) 为日界, 全省1个站日雨量≥50 mm, 记为1个暴雨日。山东省1970—2003年春季4月共有25个暴雨日, 该月年均约0.7 d。1~3个站发生暴雨的情况较多占50%, 4~10个站的暴雨占30%, 10个站以上的大范围暴雨只有20%, 范围最大为19个站 (1983年4月26日)。

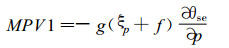

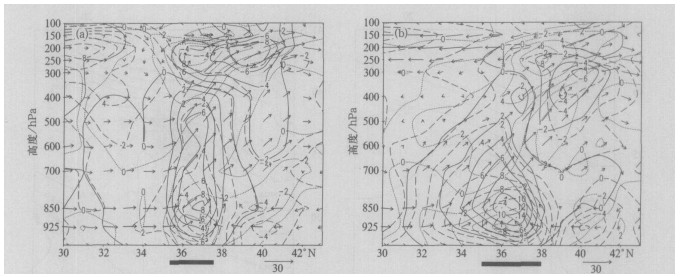

分析1970—2003年4月25个暴雨日的环流形势和天气系统发现, 暴雨是由江淮气旋和黄淮气旋影响所产生。此时, 副热带高压较弱, 500 hPa中支槽和南支槽在100°~110°E同位相叠加。槽前偏南气流到达40°N附近。从暴雨前12~24 h 700 hPa平均环流形势图 (图 1a) 中可以看出, 在40°N以南105°E附近为较深的低槽, 槽前有较强的西南风急流, 山东位于急流的左前方。从气旋初始时次的平均海平面气压场 (图 1c) 上可以看出, 气旋中心位于江淮流域, 倒槽北伸到山东。暴雨产生在气旋中心的北部, 偏东风与东北风的汇合处。气旋移动路径偏北时山东暴雨范围大, 路径偏南时山东只有鲁南或鲁东南出现小范围暴雨。

|

|

| 图 1. 4月暴雨前12~24 h平均 (a) 和2003年4月17日08:00 (b) 700 hPa高度、风矢量及风速 (实线为等高线, 单位:dagpm, 虚线为等风速线, 单位:m·s-1; 箭头为风矢量), 4月气旋暴雨气旋初始时次平均 (c) 和2003年4月18日02:00 (d) 海平面气压 (单位:hPa, 阴影区为17日08:00—18日08:00暴雨区) | |

2003年4月17日, 山东西部的沿黄地区出现历史同期罕见的大范围暴雨, 17日08:00—18日08:00有44站雨量在50 mm以上, 7站雨量超过100 mm, 鲁西北的禹城雨量达120 mm。17日20:00前有15站暴雨, 仅次于1983年4月26日的暴雨范围。暴雨期间, 河套地区850 hPa生成低涡, 发展东移影响鲁西, 低涡中心东部切变线与从东北南伸的北支槽在渤海湾相衔接。从暴雨前的17日08:00 700 hPa环流形势 (图 1b) 可以看出, 南支槽强烈发展, 出现了304 dagpm的低涡中心, 槽前西南风急流强, 中心达22 m·s-1。在海平面气压场上, 青藏高原以东形成庞大而深厚的低压, 倒槽北伸到鲁西, 西北冷锋进入低压倒槽, 18日02:00在山东南部生成气旋中心 (图 1d), 向东北方向移动, 暴雨产生在地面气旋中心的北部。与平均海平面气压场 (图 1c) 相比可见, 气旋中心位置偏北, 冷锋强, 气压梯度大。

2.2 秋季暴雨的环流形势特征1970—2003年10月共有37个暴雨日, 该月年均约1 d, 1~3个站的暴雨占70%, 4~10个站的暴雨占14%, 10个站以上的大范围暴雨占16%, 范围最大为51站 (2003年10月11日)。

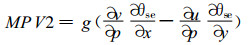

10月暴雨的影响系统与4月截然不同, 从暴雨前12~24 h 700 hPa平均环流形势图中 (图 2a) 可以看出, 暴雨期间华东沿海为副热带高压控制, 副高边缘的西南气流影响山东, 西南气流比4月暴雨的西南气流弱。在青藏高原南部30°~35°N, 90°~100°E的区域有低涡。影响暴雨的地面系统以冷锋居多 (51.4%), 地面倒槽次之 (21.6%), 气旋较少 (10.8%), 也有16.2%的暴雨在地面图上没有明显的影响系统。而在对流层的中低层700 hPa和850 hPa有西南涡发展时, 低空偏南风急流向山东输送大量的水汽, 产生大范围暴雨。冷锋暴雨通常在锋前有倒槽伸向山东 (图 2d), 暴雨产生在冷锋附近, 地面倒槽的顶部。

|

|

| 图 2. 10月暴雨前12~24 h平均 (a) 和2003年10月10日20:00 (b) 700 hPa高度、风矢量及风速 (实线为等高线, 单位:dagpm; 虚线为等风速线, 单位:m·s-1; 箭头为风矢量), 10月冷锋暴雨冷锋影响时的平均 (c) 和2003年10月11日14:00 (d) 海平面气压 (单位:hPa, 阴影区为10月20:00—11日20:00暴雨区) | |

2003年10月10日20:00—12日08:00鲁西和鲁中出现历史同期罕见的大范围暴雨, 全省有74站雨量≥50 mm, 26站雨量≥100 mm, 鲁西北的无棣雨量达184.4 mm。10月11日有51站暴雨, 暴雨范围创历史同期记录。将暴雨前10日20:00 700 hPa环流形势 (图 2b) 与平均环流形势 (图 2a) 相比可见, 贝加尔湖地区生成较深的低涡, 低涡中有较强的冷空气南下; 高原低涡较深, 出现304 dagpm的低涡中心; 华东沿海副高位置比平均位置偏北, 高原以东的环流经向度加大, 西南风急流强, 中心达16 m·s-1, 槽前西南气流到达40°N以北。850 hPa在东北地区的东北—西南向的切变线南伸, 与西南涡倒槽在渤海湾相衔接, 华东沿海的东南风加强。冷空气取北路南下, 从冷锋影响时的海平面气压场 (图 2d) 可以看出, 山东为较深的地面倒槽, 北部锋区近于东西向, 暴雨产生在冷锋附近地面倒槽的顶部, 并且冷锋南移慢, 降水持续时间长。与冷锋暴雨的平均海平面气压场 (图 2c) 相比, 倒槽和锋区都较强。

3 2003年两次大范围暴雨的形成机制分析 3.1 大气热力特征和水汽输送在2003年两次暴雨过程的前期, 低层大气都强烈增温增湿, 对流不稳定能量升高, 暴雨区为θse的高值舌区 (图略)。暴雨期间强冷空气南下, 在高能舌的西北部有较强的能量锋区南压。在能量锋区有低能舌南伸, 暴雨产生在低能舌的东部冷暖空气的汇合处。在暴雨过程中都有偏南风低空急流向暴雨区输送丰沛的水汽, 并在低层产生强烈辐合。4月17—18日暴雨期间, 700 hPa以下有西南—东北向的水汽通量高值舌伸向暴雨区, 大量的水汽从孟加拉湾和华南沿海向暴雨区输送 (图略)。10月10—12日暴雨期间, 700 hPa西南风急流从华南沿海向暴雨区输送水汽, 形成西南—东北向的水汽通量高值区, 而850 hPa的东南风急流则将东南沿海的水汽向暴雨区输送 (图略)。

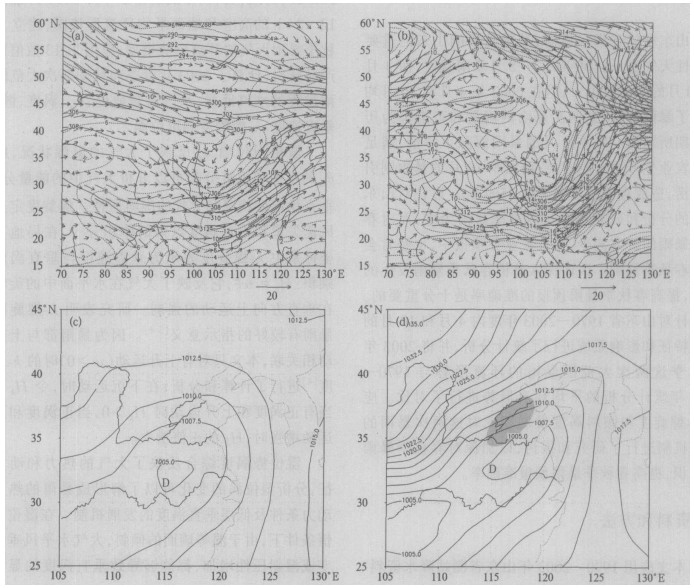

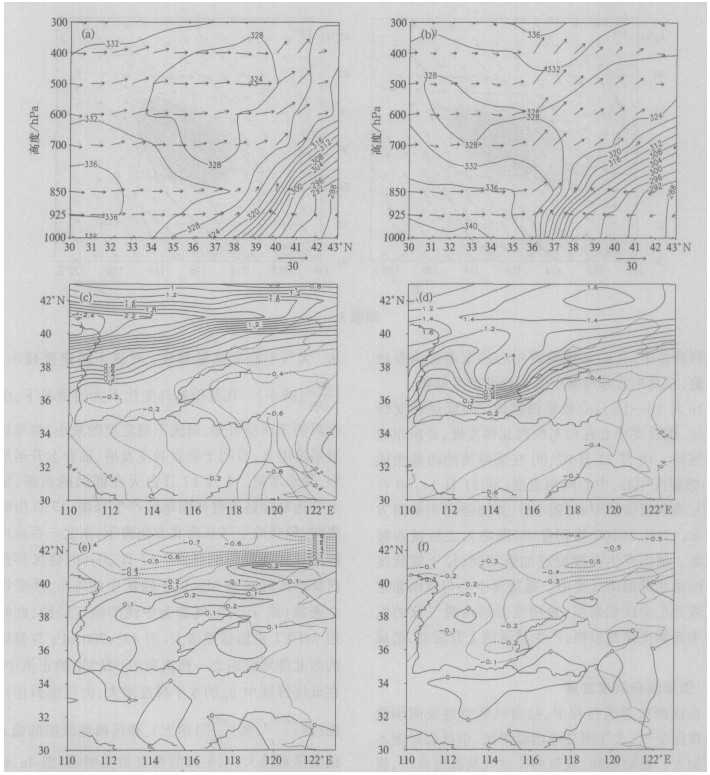

3.2 低层k-螺旋度强烈发展这两次暴雨期间, 在低层700 hPa以下正涡度和辐合增强, 上升运动加强, 使得正k-螺旋度猛烈发展, 从而气旋性环流发展 (图 3); 与低层正k-螺旋度相配合, 在高层300~250 hPa产生较强的负涡度和辐散, 促使负k-螺旋度发展。上下配合在暴雨区上空建立起了一支从南向北的斜升气流 (图 3a, 3b), 暖湿气流从低层气旋式辐合流入, 螺旋式上升, 在高层反气旋式辐散流出, 这种机制使得上升运动发展和维持, 为暴雨的产生提供了有利的动力机制。

|

|

| 图 3. 2003年4月17日20:00 (a) 和10月11日14:00 (b) 暴雨区 (沿117°E) 的散度 (短虚线, 单位:10-5m·s-1) 涡度 (长虚线, 单位:10-5m·s-1) 和螺旋度 (实线, 单位:10-6m·s-2) 及风矢量的垂直剖面 (图下粗实线为暴雨区的跨度), 4月17日20:00 (c) 和10月11日14:00 (d) 850 hPa螺旋度 (单位:10-6m·s-2) 和风矢量 (阴影区为10日20:00—11日20:00暴雨区, 阴影区为17日08:00—18日08:00暴雨区) | |

4月17—18日气旋暴雨期间, 与低层气旋性环流中心相对应, 螺旋度中心在山东的西南方向发展, 并向东北方向移动。4月17日14:00在河套东部的低涡中心附近生成正k-螺旋度中心, 并加强向东北方向移动, 17日20:00到达鲁西, 中心发展到18×10-6m·s-2 (图 3c), 之后减弱东移, 18日02:00中心移到鲁中, 在正k-螺旋度中心的东南部诱发地面气旋, 在其东北部冷暖空气汇合处产生暴雨。

10月10—12日冷锋暴雨期间, 与低层切变线相对应, 螺旋度中心在山东的西北部发展, 并向东南方向移动。10月11日02:00在渤海湾的西部生成正k-螺旋度中心, 中心向南发展, 到11日14:00在鲁西发展成较强的中心 (图 3d), 并加强向东偏南方向移动, 11日20:00移到鲁中 (图略), 之后减弱移向东南。暴雨产生在螺旋度加强期间, 位于螺旋度中心的东北部偏南气流中。螺旋度中心与东南和东北气流的汇合区相对应, 说明在低层冷暖气流的汇合处垂直涡度强烈发展, 产生较强的上升运动, 造成暴雨。

3.3 低层倾斜涡度发展在这两次暴雨过程中, 偏南风低空急流向华北输送暖湿空气, 大气明显地增温增湿, 中低层对流不稳定加大。暴雨期间, 较强的冷空气从低层南下, 强锋区南移影响山东。在锋区附近, 湿斜压性增大, 对流不稳定度减小, 导致倾斜涡度强烈发展, 产生强烈的辐合上升运动, 造成暴雨。

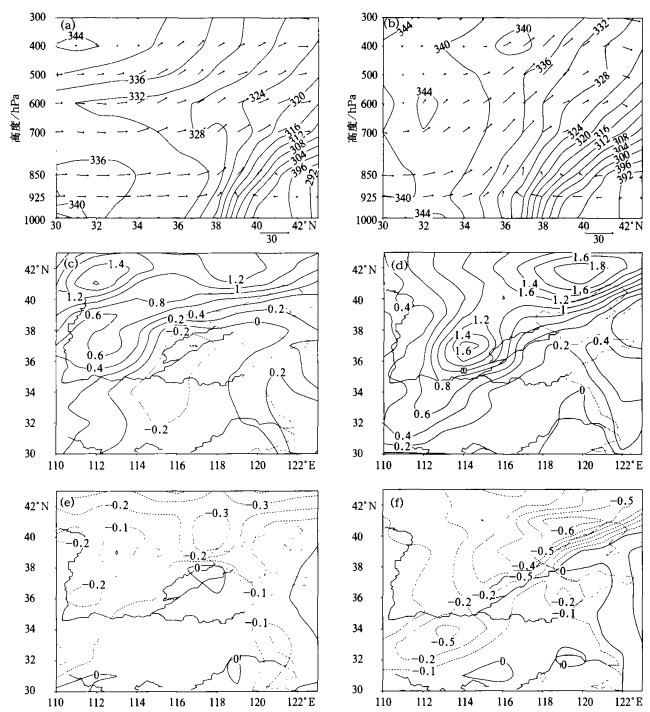

3.3.1 4月17—18日暴雨4月16日20:00—17日14:00, 低层南方暖湿气流加强北上, 850 hPa附近θse > 328 K的高值舌向北伸展到38°N (图 4a), 700 hPa在38°N以南MPV1 < 0, MPV2 > 0 (图 4c, 4e), 大气对流不稳定。由于850 hPa以上偏南风增大, 使得水平风的垂直切变增大和大气湿斜压性增强, 从而导致风压场不满足地转风关系, 根据湿位涡守恒理论, 有利于垂直涡度发展。4月17日白天在低空西南风急流的左前方, 700 hPa低涡的东部高能舌区, 产生对流性降水, 大气不稳定能量释放, 对流不稳定度减小 (即

|

|

| 图 4. 2003年4月17日08:00 (a) 和4月17日20:00 (b) 暴雨区 (沿117°E) 的θse (单位:K) 及风矢量的垂直剖面, 4月17日08:00 (c) 和4月17日20:00 (d) 700 hPa MPV1 (单位:PVU), 4月17日08:00 (e) 和4月17日20:00 (f) 700 hPa MPV2 (单位:PVU) | |

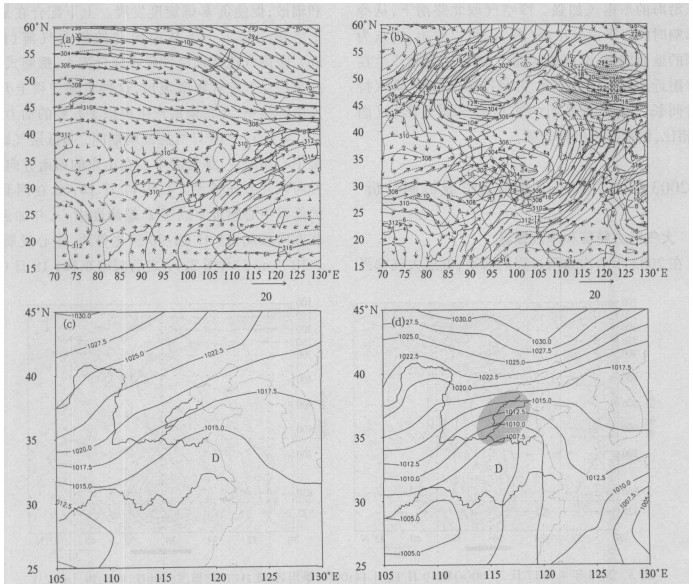

3.3.2 10月10—12日暴雨

在10月10日夜间至12日的暴雨过程中, 10日夜间在低层南北向切变线的东部, 偏南气流加强, 11日02:00 850~700 hPa θse的高值舌北伸到38°N附近 (图 5a), 大气层结对流不稳定, 山东西部MPV1 < 0 (图 5c)。由于在θse的高值舌的中心区域

|

|

| 图 5. 2003年10月11日02:00 (a) 和10月11日14:00 (b) 过暴雨区沿117°的θse (单位:K)、风矢量 (箭头) 垂直剖面, 10月11日02:00 (c) 和10月11日14:00 (d) 700 hPa MPV1 (单位:PVU), 10月11日02:00 (e) 和10月11日14:00 (f) 700 hPa MPV2 (单位:PVU) | |

4 小结

1) 山东4月的暴雨主要受气旋影响, 10月的暴雨以冷锋影响为主。大范围暴雨都与较强的锋区相联系, 低空有偏南风急流输送水汽, 暴雨位于低空偏南风急流的左前方。

2) 2003年4月和10月的两次暴雨过程中, 中低层西南风急流较强, 冷暖空气较活跃, 北方较强冷空气南下与来自于南方的暖湿气流在山东汇合, 在冷暖空气汇合处辐合上升运动加强, 产生暴雨。

3) 2003年4月17日暴雨期间冷空气从西部进入低涡, 产生气旋。2003年10月11日暴雨期间, 冷空气从北路南下, 由于南方暖湿气流较强, 冷锋南移缓慢, 降水持续时间长。

4) 两次暴雨期间, 低层都有较强的正k-螺旋度发展, 暖湿气流气旋式流入, 螺旋式上升, 在高层反气旋式流出。气旋暴雨是在低层低涡东部生成正k-螺旋度中心, 向东北方向移动; 冷锋暴雨则是在山东北部切变线附近生成正k-螺旋度中心, 向东南方向移动。

5) 两次暴雨都产生在较强的湿斜压大气中, 倾斜涡度发展起了重要作用, 由于冷空气的南下, 与酝酿已久的暖湿气团相遇, 使得对流不稳定和大气湿斜压性增强有利于暴雨的产生。暴雨期间, 湿位涡强烈增大, 暴雨前期MPV1 < 0且MPV2 > 0, 冷锋影响期间MPV1 > 0且MPV2 < 0, 两者都有利于倾斜涡度的发展, 加强低层的辐合上升运动。

致谢 本研究得到王建捷研究员的热情指导, 在此表示衷心感谢!| [1] | 杨晓霞, 李芸, 吴炜, 等. 近三十年山东暴雨气候特征分析. 山东师范大学学报 (自然科学版), 2005, 20, (3): 124–126. |

| [2] | 吴宝俊, 许晨海, 刘延英, 等. 螺旋度在分析一次三峡大暴雨中的应用. 应用气象学报, 1996, 7, (1): 107–112. |

| [3] | 杨晓霞, 华岩, 黎清才, 等. 螺旋度在暴雨分析与预报中的应用. 南京气象学院学报, 1997, 20, (4): 499–504. |

| [4] | 谭志华, 杨晓霞. "99.8"山东特大暴雨的螺旋度分析. 气象, 2000, 26, (9): 7–11. |

| [5] | 吴国雄, 蔡雅萍, 唐晓菁. 湿位涡和倾斜涡度发展. 气象学报, 1995, 53, (4): 387–404. |

| [6] | 吴国雄, 蔡雅萍. 风垂直切变和下滑倾斜涡度发展. 大气科学, 1997, 21, (3): 273–282. |

| [7] | 刘环珠, 张绍晴. 湿位涡与锋面强降水天气的三维结构. 应用气象学报, 1996, 7, (3): 275–283. |

| [8] | 余晖, 吴国雄. 湿斜压性与热带气旋强度突变. 气象学报, 2001, 59, (4): 441–449. |

| [9] | 高守亭, 雷霆, 周玉淑. 强暴雨系统中湿位涡异常的诊断分析. 应用气象学报, 2002, 13, (6): 663–670. |

| [10] | 蒙伟光, 王安宇, 李江南, 等. 华南暴雨中尺度对流系统的形成及湿位涡分析. 大气科学, 2004, 28, (3): 331–341. |

2006, 17 (2): 183-191

2006, 17 (2): 183-191