2. 拉萨市气象局, 拉萨 850001

2. Lahsa Meteorological Bureau, Lhasa 850001

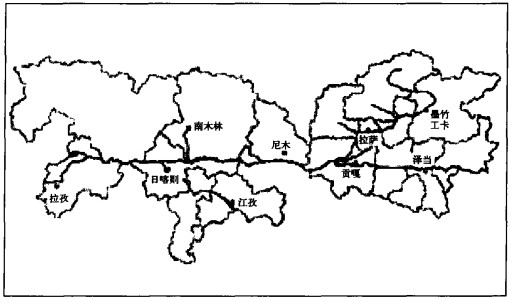

西藏自治区“一江两河”流域位于西藏自治区中部, 包括雅鲁藏布江中游及其支流年楚河、拉萨河的中下游地区, 地处28°17′~33°30′N, 87°05′~92°37′E, 南北宽245.5 km, 东西长达512.8 km, 土地面积6.65万km2, 占西藏自治区土地总面积的5.52%。该区域是西藏人口和人类活动较集中的地区, 也是国家“八五”计划和十年规划的农业综合开发区。通过10年来的遥感动态监测表明[1], 随着大规模的生物工程措施的连续实施, 在土地利用类型的转变、土地利用率和土地利用程度的提高和人工植被覆盖率的增大等方面已逐步显示出其效益, 并且通过对土壤侵蚀、土地覆盖等方面的影响, 开始表现出对环境状况改善的积极意义。植树造林和人工种草面积的迅速扩大已经产生了局部明显的环境效益, 特别是对河谷地区的风沙危害, 在一定程度上使其得到了有效的遏止。而气候要素对环境的影响作用是多方面的, 一定程度上可以认为是维持生态环境动态平衡的源动力。当然气候变化是一个全球性问题, 所以很难从人类活动对气候的影响中区分出西部地区人类活动对西部地区气候的影响, 特别是由人类活动造成的大气组成的变化所带来的气候效应。但是人类活动并不局限于通过改变地球大气化学组成影响气候、生态与环境, 改变陆面状况可能是更重要的方式[2]。为了较准确地反映近10年来由“一江两河”流域综合开发所产生的气候效应, 本文利用该流域近40年的气温、降水、大风日数和蒸发量等气象资料, 采用现代气候统计诊断、环境综合评价方法分析了该区域气候变化特征及生态环境效益。

1 资料和方法“一江两河”流域气象观测站点较少, 为了较客观地分析该地区近40年的气候变化特征, 本文选取了1961—2000年该流域9个气象站逐月平均气温、降水量、小型蒸发量 (以下简称蒸发量)、大风日数等资料。其中年限较短站点 (图 1中圆点所示) 的季、年平均气温、降水量资料, 首先用邻近年限长、地形相似的测站与其求相关, 然后分别采用条件温差法和比值法, 对其进行延长订正, 以分析其气候变化趋势。并通过算术平均法建立了“一江两河”流域的平均气温、降水量序列, 以分析该流域的气候变化特征。多年平均值采用1961—1990年的平均值, 并把雅鲁藏布江中游分为两段, 即流域西段 (拉孜、南木林、日喀则、江孜、尼木) 和流域东段 (拉萨、墨竹工卡、泽当、贡嘎)。

|

|

| 图 1. 西藏“一江两河”流域气象站点分布图 | |

气象要素趋势变化率用下式进行估计:

|

(1) |

式 (1) 中Yi为气象要素, ti为时间 (本文为1961—2000年), a1为线性趋势项, 将a1×10年作为农业界限温度的趋势变化率。

环境评价采用西藏中部生态环境综合评价指标体系上建立的环境综合分析与评价模型[1]。

2 西藏高原气候变化特征关于青藏高原气候变化的研究已在多种时间尺度上取得了丰硕成果, 尤其是近40年来青藏高原气候变化特征的众多研究成果。作为背景分析本文直接引用前人的研究成果来分析西藏高原气候变化趋势及其年代际变化特征。

Liu等[3]利用较为丰富的地面气象观测资料, 研究了最近几十年青藏高原的气候变暖特征, 指出20世纪50年代中期以来青藏高原气温显著增暖, 1965—1996年的增温速率为0.16 ℃/10 a, 而且增暖趋势随测站高度的升高而增加。也有研究指出, 西藏在变暖过程中还存在一定的波动, 在近40年中经历了5个时期, 1952—1955年为持续较短的暖期; 1956—1971年为较长的冷期, 其中1965年、1967年和1968年异常偏冷; 1972—1976年为一个小的暖期; 1977—1983年是第二个冷期, 但偏冷的幅度低于前一个冷期; 1984—1995年为持续较长时间的升温, 这一时期的平均温度偏高0.3 ℃, 近40年来温度最高值出现在这一时期, 其中1988年偏高0.6 ℃ [4]。杜军[4]也发现1961—2000年西藏大部分地区四季和年平均气温为升温趋势, 尤其是秋、冬季; 在各纬度带上均表现为升温, 春、秋季升温最大, 冬季次之; 近40年来西藏高原年平均气温以0.26 ℃/10 a的增长率上升, 明显高于全国和全球气温的增长率。

西藏高原大部分地区属于干旱半干旱地区, 夏季降水占全年的70%~80%, 降水年际变化很大。夏日彬[5]选择了1960—1988年西藏21个气象台站的降水资料, 采用统计对比分析法, 认为西藏降水除沿雅鲁藏布江一线有减少现象外, 其他各地都有增加的事实。周顺武等[6]认为“一江两河”流域平均夏季降水量的变化呈负趋势, 平均每10年减少9.4 mm。杜军等[7]利用西藏1971—2000年月降水量、降水日数资料, 分析得出西藏大部分地区年降水量变化为正趋势, 降水倾向率为 (1.4~66.6) mm/10 a, 而阿里地区呈较为明显的减少趋势。近30年来西藏高原年平均降水量均呈增加趋势, 以19.9 mm/10a的速率增加, 尤其是20世纪90年代增幅较大; 四季降水量也呈增加趋势, 1992年以来春、夏季降水增加明显。年降水异常偏涝年主要出现在20世纪80和90年代。

牛涛等[8]认为20世纪80年代中后期青藏高原经历了一次气温、降水量、相对湿度显著增加的气候突变。即从20世纪60年代初到80年代中后期, 青藏高原为相对暖干时期, 从20世纪80年代后期开始, 青藏高原进入相对暖湿时期。由此, 从气温、降水量、相对湿度的变化特征和突变理论上可以初步判断, 20世纪80年代中后期青藏高原气候年代际变化实现了由暖干型向暖湿型的突变。

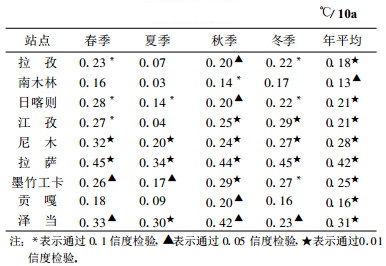

3 “一江两河”流域气候变化趋势 3.1 气温变化 3.1.1 气温的年际变化根据近40年“一江两河”流域季、年平均气温变化趋势 (表 1) 的分析, 可以看出:

|

|

表 1 “一江两河”流域各站年、季平均气温变化趋势 |

① 年平均气温各站表现为一致的升温趋势, 平均每10年升高0.13~0.42 ℃ (均达到0.05以上显著性水平), 流域东段增温幅度大于流域西段, 尤以拉萨增温幅度最大, 达0.42 ℃/10 a; 其次是泽当, 为0.31 ℃/10 a。

② 流域西段季平均气温增温主要发生在冬、春季, 平均每10年升高0.16~0.32 ℃, 以尼木、日喀则升温最大。流域东段的拉萨、泽当四季平均气温均呈显著的上升趋势, 平均每10年升高0.30~0.45 ℃, 其中拉萨冬春季升温最大, 泽当秋季升温最大。贡嘎除夏季气温变化不大外, 其他季节均为升温趋势, 平均每10年升高0.16~0.20 ℃。

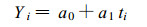

从“一江两河”流域平均气温变化趋势来看 (图 2), 年平均气温呈显著的升高趋势, 平均每10年升高了0.24 ℃。夏、冬季平均气温亦表现为较显著的增暖趋势, 升温幅度分别为0.16 ℃/10 a和0.26 ℃/10 a。

|

|

| 图 2. 近40年“一江两河”流域夏季 (a)、冬季 (b)、年 (c) 平均气温的年际变化曲线 (折线为历年值, 粗实线为趋势值, 断线为多年平均值) | |

3.1.2 气温的年代际变化

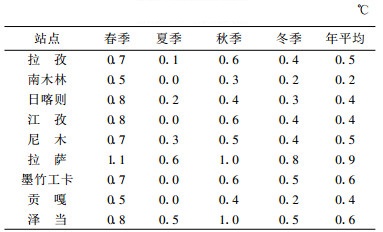

从近40年年平均气温的年代际变化来看, “一江两河”流域各站均呈逐年代升高趋势, 20世纪90年代与前30年比较 (表 2), 流域西段偏高0.2~0.5 ℃, 流域东段偏高0.4~0.9 ℃。

|

|

表 2 “一江两河”流域平均气温20世纪90年代与前30年的比较 |

根据近40年四季平均气温的年代际变化分析, 除夏季外, 其他季节平均气温均表现出明显的逐年代升高趋势, 20世纪90年代升高最为显著; 90年代与前30年比较 (表 2), 春季偏高0.5~1.1 ℃, 秋季偏高0.3~1.0 ℃, 冬季偏高0.2~0.8 ℃, 春季升温幅度最大。

40年来, 20世纪80年代夏季平均气温最高, 其次是90年代。20世纪90年代与前30年比较, 除南木林、江孜、墨竹工卡、贡嘎无变化外, 其他各站偏高0.1~0.6 ℃。虽然, 20世纪90年代夏季增温幅度不大, 但极端最高气温都出现在这一时期。

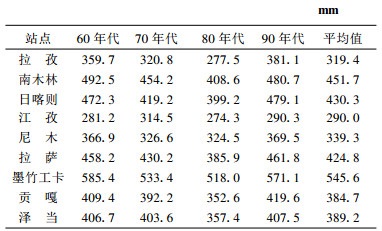

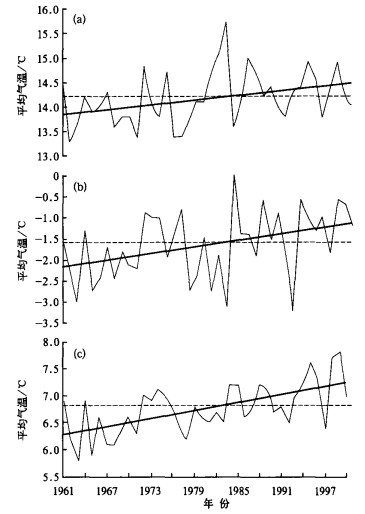

3.2 降水量变化 3.2.1 降水量的年际变化从“一江两河”流域各站年降水量变化曲线来看 (图 3), 过去40年各站年降水量的变化为二次曲线变化趋势, 20世纪80年代初是降水由多到少和由少到多的转折点。从降水趋势拟合来看, 前20年 (1961—1980年) 表现为减少的趋势, 平均每年减少3.3~6.5 mm, 1981年以后降水有所增加, 表现为较显著的增加趋势, 平均每年增加3.7~13.3 mm, 以拉孜增加的幅度最大, 其次是南木林, 为12.4 mm/a。日喀则、拉萨增幅分别为12.6 mm/a和10.0 mm/a。

|

|

| 图 3. 近40年日喀则 (a)、拉萨 (b) 年降水量的年际变化曲线 (折线为历年值, 粗曲线为趋势值, 断线为多年平均值) | |

根据四季降水量的年际变化分析, 夏季降水量的年际变化与年降水量的变化十分相似, 前20年呈减少趋势, 平均每年减少2.3~6.7 mm, 以墨竹工卡减幅最大; 后20年表现为增加的趋势, 平均每年增加2.6~11.0 mm, 以拉孜增幅最大。春季降水量年际变化波动较大, 总的来看, 表现为不显著的增加趋势, 平均每10年增加1.7~4.2 mm。秋季降水量, 流域大部分站点表现为不显著的增加趋势, 平均每10年增加3.1~7.7 mm, 以拉萨增幅最大。冬季降水量较少, 仅占年降水量的0.2%~0.4%, 变异系数较大, 年际变化趋势不明显。

就整个流域平均而言, 年降水量的变化为二次曲线变化趋势, 前20年以每年减少2.9 mm的速度在下降, 而后20年降水表现为显著的增加趋势, 平均每年增加9.6 mm。春、秋季以不显著的增加趋势为其年际变化特点, 冬季则变化不大; 夏季降水, 前20年平均每年减少4.5 mm, 后20年平均每年增加7.5 mm。

3.2.2 降水量的年代际变化根据近40年年降水量的年代际变化分析 (表 3), “一江两河”流域各站前30年均表现为逐年代减少的趋势。20世纪80年代降水偏少, 低于平均值的年份有6~8年, 是过去40年最少的10年。除江孜外, 20世纪90年代降水明显增多, 70%的年份降水高于平均值, 为过去40年降水量最多的10年, 与前30年比较, 偏多4.6%~19.3%, 以拉孜增幅最大。

|

|

表 3 20世纪60—90年代“一江两河”流域年降水量的年代际变化 |

3.3 蒸发量的年际变化

根据近40年“一江两河”流域蒸发量的年际变化分析, 流域年蒸发量表现为不显著的减少趋势, 平均每10年减少24.4 mm, 但1983—2000年则表现为极显著的减少趋势 (通过0.01显著性检验), 以22.1 mm/a的速度在减少。20世纪90年代绝大部分年份的蒸发量低于多年平均值, 就其主要原因是由于90年代降水量增多, 日照时数减少。

从近20年 (1981—2000年) 流域各站的年蒸发量的年际变化来看, 流域西段除拉孜表现为不显著的增加趋势外, 其他各站呈减少的趋势, 平均每年减少6.7~167.7 mm, 其中南木林减幅最大, 且通过0.05的显著性检验。流域东段各站均表现为显著的减少趋势, 减幅为196.4~474.9 mm/a, 以贡嘎减幅最大 (通过0.001的显著性检验)。

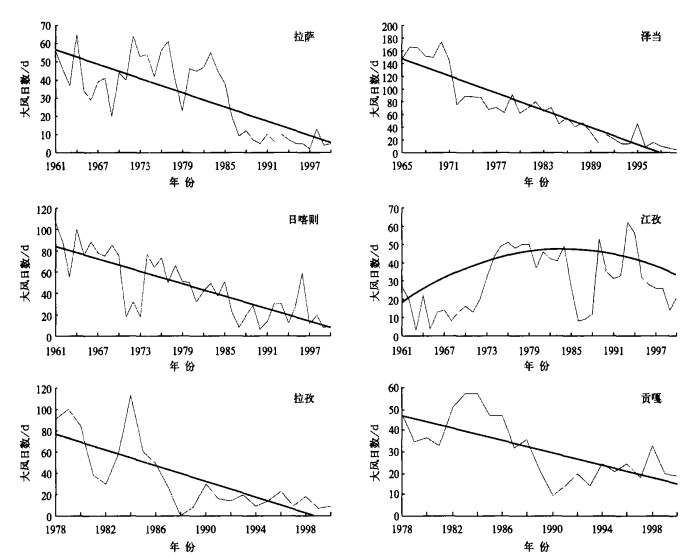

3.4 大风日数的年际变化从近40年“一江两河”流域各站年大风日数的年际变化趋势来看 (图 4), 除江孜外, 其他各站大风日数均表现为极显著的减少趋势, 平均每10年减少13~45 d (通过0.01的显著性检验), 以泽当减幅最为明显。进入20世纪90年代后, 大风日数明显减少, 与前30年比较, 减少了26~72 d。

|

|

| 图 4. 近40年“一江两河”流域年大风 (≥8级) 日数的年际变化曲线 (折线为历年值, 粗实线为趋势值) | |

过去40年, 江孜年大风日数年际变化呈二次曲线变化趋势, 前30年表现为显著的增多趋势, 平均每10年增加9 d, 20世纪90年代则表现为显著减少趋势, 平均每年减少3 d。

3.5 沙尘暴日数的年际变化同样, “一江两河”流域各站沙尘暴日数也呈减少趋势 (图略), 尤其是进入20世纪90年代明显减少, 平均为1~2 d, 其中泽当1995年后无沙尘暴天气。与前30年比较, 90年代减少了22~31 d。

4 区域生态环境效益生态环境与气候变化的关系是相互依赖和相互作用的关系。全球气候变化的影响将是全方位的、多尺度的和多层次的, 既包括正面影响, 同时也包括负面效应[9]。

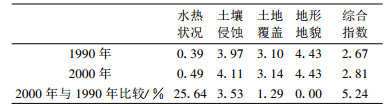

根据西藏中部生态环境综合评价指标体系上建立的环境综合评价模型[1], 计算得出 (表 4), 除地形地貌影响不变外, 其他各要素的年平均综合指数都有所提高, 其中反映水热状况的主要因子年平均温度20世纪90年代与前30年比较, 流域西段偏高0.2~0.5 ℃, 流域东段偏高0.4~0.9 ℃。前20年降水量以每年减少2.9 mm的速度在下降, 而后20年表现为显著的增加趋势, 平均每年增加9.6 mm, 湿润系数相对升高, 所以水热要素指数2000年较1990年提高了25.64%, 环境综合评价指数提高了5.24%。说明在一个特定的区域, 气候转向暖湿的利弊相比, 利大于弊, 尤其针对改善生态环境所采取的生物工程措施的效果首先体现在区域水热状况的改善及随之变化的局地小气候和生态环境的改善。进一步证实了气候暖湿的转型以山区降水量和冰川融水量增加明显超过蒸发量, 使河川径流量明显增加、内陆湖泊水位大幅上升为标志, 影响到山前地区和河流下游, 可利用的水源增加, 洪水事件频数增强、植被覆盖度明显提高、沙尘暴趋于减少[10]的观点。杜军[11]也认为年潜在蒸散减小, 地表湿润系数增加, 气温明显升高, 这种暖湿化的气候变化趋势对藏北牧区环境改善是有利的。

|

|

表 4 “一江两河”流域开发前后各参评因子综合评价指数对比 |

另一方面, 远离河谷的山村地带荒山、荒坡、荒滩、荒沟的面积较大, 草地、耕地和林地的退化使土地沙漠化正在加剧。主要原因有:

① 人口增长和缺乏燃料。从1965—2002年37年间人口平均增长率高达1.91%, 截至2002年“一江两河”流域人口达89.8万人。随着本区人口急剧增长, 人们对粮食、肉、燃料等需求也越来越多, 这与现有生产水平条件下, 土地有限的生产力相比较, 已造成人对生物产品需求量同土地实际所能提供的地下的生物生产力之间的尖锐矛盾。在农村由于过渡和不适当的采樵活动对本区植被造成严重破坏, 估计全区每年有近0.40~0.67万hm2的天然灌木林遭到破坏[12]。植被破坏造成沙质地表的裸露, 成为风蚀的突破口, 土壤侵蚀急剧增加。

② 过度放牧。区内共有草场475.22万hm2, 其中天然草场474.84万hm2, 但牲畜数量日益增长, 1959—2002年的43年中, 牲畜存栏总头数平均增长率为1.28%, 到2002年末牲畜存栏总头数为385.21万头 (只), 同期每头 (只) 牲畜占有天然草场面积由2.13 hm2下降到1.23 hm2。1988年区内全年草地理论载畜量为499.84万只绵羊, 实际牲畜数为624.78万只绵羊, 草地全年理论载畜量超载25% [13], 到2002年牲畜数为678.55万只绵羊, 超载36%。地面失去植被保护后, 因高原山区洪涝、冰雹等自然灾害频繁使水土流失日益加剧。

5 结论1) 近40年来, 西藏“一江两河”地区年平均气温和年降水量的总体趋势与青藏高原 (除阿里地区降水偏少外) 大背景的趋势基本一致, 即气温的增高和降水量的增加[3-8]。缪启龙等[14]根据西藏“一江两河”流域20世纪60年代到80年代的气象资料, 研究了降水量的变化趋势, 指出拉萨和日喀则分别在1980—1989年、1981—1989年降水量长期持续偏少的结论也证实了20世纪80年代降水偏少, 低于平均值的年份有6~8年, 是过去40年最少的10年。同时发现流域内的气候变化不仅具有显著的区域性特点, 而且具有十分显著的季节性特点。

2) 40年来, “一江两河”流域年、四季平均气温年际变化均表现为显著的升高趋势, 年平均气温升高了0.24 ℃/10 a, 夏、冬季平均气温亦表现为较为显著的增暖趋势, 升温幅度分别为0.16 ℃/10 a和0.26 ℃/10 a。从平均气温的年代际变化来看, 流域内各站均呈逐年代升高趋势, 20世纪90年代与前30年比较, 流域西段偏高0.2~0.5 ℃, 流域东段偏高0.4~0.9 ℃。

3) 就整个流域平均而言, 年降水量的变化为二次曲线变化趋势, 前20年以每年减少2.9 mm的速度在下降, 而后20年降水表现为显著的增加趋势, 平均每年增加9.6 mm。流域年蒸发量表现为不显著的减少趋势, 平均每10年减少24.4 mm, 但1983—2000年则表现为极显著的减少趋势, 以22.1 mm/a的速度在减少。

4) 风是表征人类活动对局地气候影响的敏感因子之一, 它能反映出区域的城市化、沙漠化、绿化等人类活动改变下垫面对气候的影响。各地的大风日数进入20世纪90年代后呈减少趋势, 平均每年减少3 d, 特别是植树造林最为集中的贡嘎至泽当段减幅尤为明显。沙尘暴日数与前30年比较, 20世纪90年代减少了22~31 d。

5) 暖湿化的气候变化趋势对“一江两河”流域的环境改善是有利的。同时面对脆弱的生态环境, 在严格控制人口增长的同时, 大力调整农牧业结构、发展优势高效产业, 加大风能、太阳能等可再生资源的开发力度, 是下一步农业综合开发的主要任务和实现区域社会经济可持续发展的重要途径。

| [1] | 张增祥, 彭旭龙, 陈晓峰, 等. 西藏自治区中部地区资源环境遥感监测与综合评价. 北京: 宇航出版社, 1998. |

| [2] | 王绍武, 董光荣. 中国西部环境特征及及其演变∥秦大河. 中国西部生态环境演变评估 (第一卷). 北京: 科学出版社, 2002. |

| [3] | Liu Xiaodong, Chen Baode. Climatic warming in the Tibetan plateau during recent decades. Int J Climatol, 2000, 20: 1729–1742. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088 |

| [4] | 杜军. 西藏高原近40年的气温变化. 地理学报, 2001, 56, (6): 682–690. |

| [5] | 夏日彬. 西藏近30年温度、降水变化分析∥全国气候变化诊断分析会议论文集. 北京: 气象出版社, 1991. |

| [6] | 周顺武, 假拉, 杜军. 近42年西藏高原雅鲁藏布江中游夏季气候趋势和突变分析. 高原气象, 2001, 20, (1): 71–75. |

| [7] | 杜军, 马玉才. 近30年西藏高原降水变化趋势的气候分析. 地理学报, 2004, 59, (3): 375–382. |

| [8] | 牛涛, 刘洪利, 宋燕, 等. 青藏高原气候由暖干到暖湿时期的年代际变化特征研究. 应用气象学报, 2005, 16, (6): 763–771. |

| [9] | 方精云. 全球生态学———气候变化与生态响应. 北京: 高等教育出版社; 海德堡: 施普林格出版社, 2000. |

| [10] | 施雅风. 中国西北气候由暖干向暖湿转型评估. 北京: 气象出版社, 2003: 1-3. |

| [11] | 杜军. 藏北牧草青草期的气候变化特征分析. 应用气象学报, 2006, 17, (1): 29–36. |

| [12] | 董光荣, 董玉祥, 金炯, 等. 西藏"一江两河"地区土地沙漠化的成因与发展趋势. 中国沙漠, 1994, 14, (2): 9–17. |

| [13] | 苏大学, 薛世明. 西藏自治区草地资源. 北京: 科学出版社, 1994: 388-401. |

| [14] | 缪启龙, 向毓意, 顾显跃. 气候变化对西藏环境经济的可能影响. 应用气象学报, 1998, 9, (2): 225–230. |

2006, 17 (2): 169-175

2006, 17 (2): 169-175